- +1

豫章之南,大邑曰南城,南城縣是如何變成撫州市11個區縣的

南城縣·圖源白鷺巡游

西漢·豫章郡及南城縣示意圖

大邑曰南城,唯君治道行。

從北宋哲學家盱江先生李覯的作品《送知縣蘇秘丞移英州》可知南城縣在北宋的時候已是區域內的中心城鎮了,自西漢設縣而作為我國縣級地名以來,南城經常出現在古詩里面,雖然其中有的是虛指,但是它們也為南城縣的歷史文化增加了不少底蘊。

南朝時有“元嘉三大家”之稱的文學家鮑照在《擬行路難》當中就曾化身一位身在萬里之外從軍的南城人和一個過客有了“忽見過客問何我,寧知我家在南城;答云我曾居君鄉,知君游宦在此城”的對話;唐朝詩人白居易也有“昨臥南城月,今行北境春”的句子。

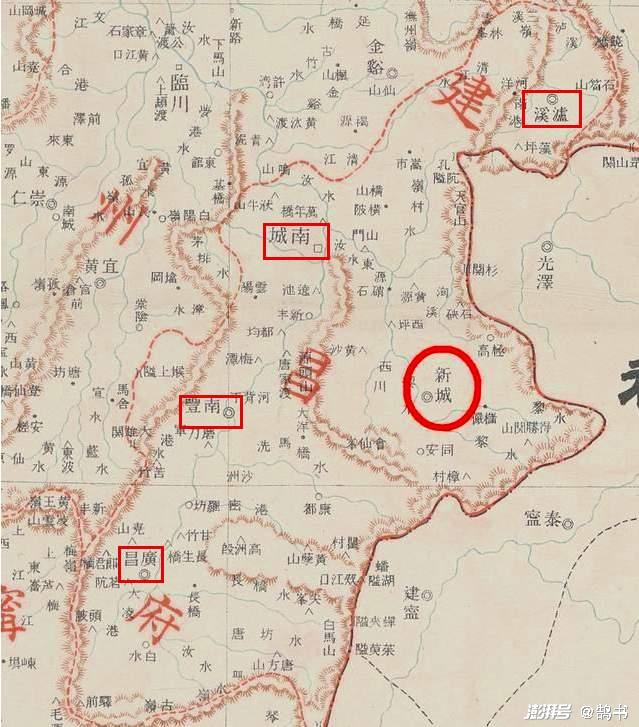

西漢高帝六年 (前201) 設南城縣屬豫章郡,它是江西最早設立的十八個縣之一;縣治硝石鎮在今南城縣東南的洪門水庫之內,因其在豫章郡之南得名;另據《太平寰宇記》記載南城縣以其在豫章郡城之南得名;此時南城的縣域包括了現在撫州市所轄11個區縣中的南城、南豐、黎川、廣昌、資溪、金溪、臨川、崇仁、宜黃、樂安等縣的全境以及東鄉一部分;其規模也足以擔起“大邑曰南城”這句話。除了西晉太康初年至東晉大興年間曾短暫改為新南城縣之外,其余各代南城縣之名均得以延續,因此它也是名副其實的千年古縣了。

南齊曾以南城縣作為臨川郡的郡治;五代時南唐在南城縣設置建武軍,北宋太平興國四年 (979) 將之改為建昌軍,取建昌為建樹、昌善之意,另說以地連南昌接建州而名;元至元十四年(1277)改建昌軍為建昌路,明初改建昌路為肇昌府,不久又改為建昌府,至1912年廢除建昌府這段期間,南城縣先后作為郡、軍、路、府的治所,由此成了如今南城、南豐、黎川、資溪、廣昌等地的區域性中心城市;但這個過程中它的轄區也不斷變化。

東漢永元八年(96)南城縣西北境析置臨汝縣(治今撫州市臨川區以西,今臨川區的前身),以地當臨、汝兩水之匯而得名;此時臨汝的縣域包括今天的臨川、金溪、東鄉、崇仁、宜黃、樂安等地。

三國東吳太平二年(257)南城又析出南豐縣、東興縣(治今黎川縣東北十五公里處)、永城縣(治今黎川縣田東灣一帶);同時從臨汝縣析出宜黃縣(因縣城位于宜黃二水匯合處得名和西寧縣(因西寧水得名)。

隋開皇九年(589)南豐縣、東興縣、永城縣并入南城,并以巴山縣、西寧縣以及新建縣局部轄區設立崇仁縣(以境內崇仁鄉得名)。

清朝·建昌府(南城縣)

唐武德五年(622)南城縣再次分出東興縣、永城縣,七年(624)復將東興、永城兩縣并入南城;景云二年(711)南城縣析置南豐縣,開元元年(713)南豐又并入南城;開元二年(714)又從南城分出南豐縣。

北宋淳化五年(994)臨川縣(臨汝縣)的歸德、順德、順政、歸政共四鄉改設金溪縣,沿用金溪場之名,因此地金窟山為歷代采金處、山前有溪水色如金而得名。

南宋紹興八年(1138)南城縣東南五鄉分設新城縣(民國以黎灘水又名黎川水而改為黎川縣),縣治黎灘鎮即黎川縣今址;分南豐縣南部三鄉設廣昌縣,以道通二廣且屬建昌得名;十九年(1149)析崇仁縣和永豐縣設置樂安縣,以樂安鄉名得名。

南城縣·圖源白鷺巡游

明正德七年(1512)析臨川縣東境并割金溪、安仁、余干及進賢等縣部分領地合置東鄉縣,因轄區大部在臨川之東而得名;萬歷六年(1578)南城東北境的56都至73都這十八個改為瀘溪縣(民國因與湖南省瀘溪縣同名而改為資溪縣,時值一黎川籍京官誤言瀘溪之水源于黎川資福而命名)。

自此最初的南城縣已經演變成如今撫州市所轄的11個縣級行政區了,這也是為何說南城縣以一己之力撐起了撫州市的縣級行政區劃格局的原因。

撫州市及南城縣地圖

以如今的數據來看,最初的南城縣也是相當厲害的存在,撫州市下轄2個區9個縣:臨川區、東鄉區,南城縣、南豐縣、崇仁縣、樂安縣、金溪縣、黎川縣、宜黃 縣、資溪縣、廣昌縣;全市總面積1.88萬平方千米、常住人口約357.94萬;其中南城縣面積1698平方千米約占撫州的9%、常住人口28.62萬約占撫州的8%。

這里自古踞八閩之咽喉、控百粵之襟帶,有“贛地名府、撫郡望縣”的美譽;孫中山先生的《建國方略曾把南城定位為長江中下游的交通樞紐。如今的南城縣被定義為撫州的副中心,縣域東與資溪縣和黎川縣為鄰,南與南豐縣交界,西與宜黃縣接壤,北與金溪縣和臨川區毗連。

圖片來自網絡,如有侵權,請聯系刪除,謝謝。

轉載請注明出處。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司