- +1

把書買下來,還它自由 | 理想國3月書訊

原創 理想的編輯部 理想國imaginist

《業余愛好者》

中,作者邁克爾·基默爾曼花了整整一章的篇幅講述“收藏”。收藏家,包括藏書者,試圖從混亂中建立秩序,他們“讓不可理喻的世界變得有意義”。

把一本書安頓在書架一隅,或許是書籍愛好者感到最最熨帖的美事。愛好藏書的本雅明說:

“有這么一本書,也許本來收藏家從沒想過去碰它,更不用說會戀戀地看它一眼,但因為他覺得這本書在市場上太孤單、太無依無靠,就把它買下來,還給它自由,就好像《天方夜譚》里的王子買下美麗的女奴一樣。收藏家搶救這樣一本書的時刻是他擁有的最美好的記憶之一。你知道,對一個藏書人來說,所有的書,只有落到他的書架上,才能享有真正的自由。”

或許你的書架也是你精心收藏整理的成果,書架的一些角落,是不是也亟待填滿?

本期書訊,大家期盼已久的《創造歐洲人》終于上架;“病玫瑰”系列持續上新;理想國紀實系列推出《育兒放棄》,直擊東亞母親普遍性的育兒困境;厚重的《白先勇典藏集》和勒古恩的非虛構作品《我以文字為業》也即將與大家見面......

01.

《白先勇典藏集》

白先勇 著

1999年,《臺北人》入選跨世紀的“《亞洲周刊》20世紀中文小說100強”。

一部《臺北人》,也是一部隨風飄落的人類命數史,放縱“肉”反而丟失“靈”,在“今天”傷懷“過去”,執著“生”卻走向“死”……

小說角色種種,其實反而不寫本地人,濃墨重彩者都是大時代里播遷過來的人,跨海飄零,命運崎嶇,一個個幾乎令人過目難忘。

2023年,白先勇推出的精裝版《白先勇典藏集》,匯齊了所有的短篇小說集《臺北人》《紐約客》和《寂寞的十七歲》,長篇小說《孽子》,以及散文集《樹猶如此》,附有文學年表、舊影照片、新增篇目,一覽無余白先勇的代表作。從他的作品里,能看到近百年中華文化的時空流轉和社會延遷,故而讀者贊之為“永遠的白先勇”。

白先勇說,“一個作家,一輩子寫了許多書,其實也只在重復自己的兩三句話,如果能以各種角度,不同的技巧,把這兩三句話說好,那就沒白寫了。”

02.

《青霞小品》

林青霞 著

“我的第四本書,跟前三本《窗里窗外》《云去云來》和《鏡前鏡后》有些不同……”

第四部散文集《青霞小品》,首發了林青霞的多幀照片、繪畫作品,均為青霞親選,匯集各個時期的成長──看見又真又美的青霞。

經歷讓人成熟,歲月使人感悟。馳騁文壇十八年,加上閱讀的滋養,她駕馭文字的能力再度提升,憑借精細而準確的觀察力,輕松流暢地寫出一篇又一篇細膩的文章。

著名電影美術指導張叔平再任設計總監。

金耀基校長撰序推薦:青霞悟性高,又肯轉益多師,不知不覺間修成了林青霞獨有面目的文體“青霞體”……“愛林泉”的“影迷會”應該擴充為“影文迷林會”了。

林青霞說,“我現在的心態,覺得很有意思,很喜歡看到人家高興,人家高興我就高興,所以我就常常給人驚喜。”

03.

《我以文字為業》

[美] 厄休拉·勒古恩 著;夏笳 譯

“艱難的時代要來了,在那樣的時代里,我們將會需要另一些作家的聲音,他們能夠看到與我們當下不同的生活方式,能夠穿過我們飽受恐懼之苦的社會,穿過其對技術的癡迷,去看到其他生存道路,甚至能夠想象希望的真正土壤。我們將會需要能夠記住自由的作家——詩人,富有遠見的人——能夠把握一種更大現實的現實主義者。”

厄休拉·勒古恩(Ursula K. Le Guin,1929—2018),美國小說家,幻想文學大師,科幻新浪潮運動代表人物,以“地海世界”系列、“海恩宇宙”系列(含《黑暗的左手》《一無所有》等)聞名于世。

勒古恩一生獲獎無數,包括8次雨果獎、6次 星云獎、24次軌跡獎,以及美國國家圖書獎、世界奇幻獎、卡夫卡獎等二百余項世界文壇重磅大獎。哈羅德·布魯姆將其列入美國經典文學作家。2000年,美國國會圖書館將她列為作家與藝術家中的“在世傳奇”。2014年,榮獲美國文學杰出貢獻獎。2016年,被《紐約時報》稱為“美國當代最偉大的科幻小說家”。

04.

《大席宴》

劉東明 著

《大席宴》是民謠音樂人、寫作者劉東明首部文字作品,由17篇小說與17篇散文構成。同名小說《大席宴》塑造了大廚劉真寬這個極生動的形象,亦鋪展開山東大席宴的風俗人情。其小說寫市井百態、鄉野傳說、少年心事、動物心曲,風格時而樸素鮮活,時而怪誕生趣,時而悠遠蒼涼。其散文寫家鄉美食和行旅見聞,寫與音樂為伴的生活與友人,寫成長往事與鄉愁記憶,誠懇平實,余味悠長。

潛行于音樂和生活的兩邊,作者用文字描繪出一個真實而充滿野趣的世界:喜愛拉魂腔的五奶奶,石頭城下起的瓢潑黑雨,名叫大會的傻孩子,情竇初開的少年,枉死的富豪李百萬,陷入幻覺戀愛的年輕人關飛,一條叫阿明的流浪狗,疤瘌眼剝狗人,消失的鞋匠,“迪斯科”發廊,下崗的“王母娘娘”,寫得一手好字的山野樵夫……大地上行走的人,生活中流淌的歌,作者以對生活的敏銳觀察與詩意想象力,寫就一部世紀末鄉鎮生活的浮生錄,亦是一個音樂人的成長敘事詩。

好的民謠與食物,都有大地的味道、莊稼的味道。劉東明這本《大席宴》就是這樣,寫的是吃,也是生活,是與我們日日相親的人情世故。——葉三

劉2的新書大席宴很好吃,有嚼頭的故事有味道的人,有煙火氣的生活……最終化成有生活底蘊的歌!——周云蓬

東明的文字,像他的人一樣,話不多,明明白白的。

民謠不只是歌曲,它是敘事;音樂不只在琴弦上,也在文字里。

在東明的《大席宴》,這兩樣都有。

——張瑋瑋

05.

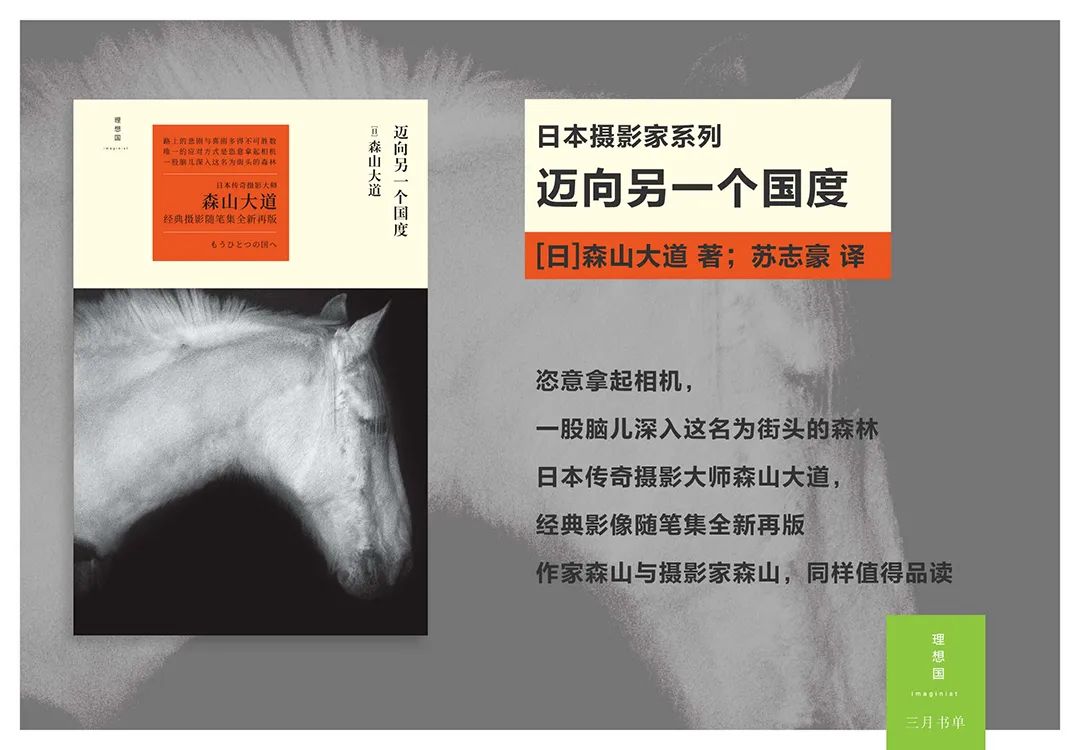

日本攝影家系列

《邁向另一個國度》

[日] 森山大道 著;蘇志豪 譯

這是不僅席卷日本,也征服了全球的森山大道。

一代傳奇大師在他“從心所欲”之年,沉淀回顧在紐約、夏威夷、布宜諾斯艾利斯等地的攝影旅程,回味與生命中數位女性的曖昧情愫,演繹平交道、動物園、新宿、大久保的日常風景,追憶與妻子共進餐點的黃昏和探訪中平卓馬的雨天……這位少年心氣的掃街大叔的影像作品,充滿直接、原始而強烈的情緒,而此一隨筆集書寫的是日常生活與內心的隱秘記憶,雖然并未直接談論攝影之道,卻披露了滋養其藝術創作的精神源泉,讀來晦暗幽深,而又真切動人。

06.

《行走的人:賈科梅蒂傳》

[法] 凱瑟琳·格雷尼爾 著;寇媛媛 譯

阿爾貝托·賈科梅蒂(1901—1966),著名瑞士雕塑家、素描家和詩人,20世紀少數幾位“作品比本人更知名”的藝術家之一。他創作的那些瘦弱的、孤獨行走的人形雕塑是最為大眾熟知的作品,從中,人們觸碰到二戰后人類整體的生存經驗特質:恐懼、疏離與焦慮。其作品一度創下藝術品拍賣的最高紀錄,他因此被稱為“史上最貴雕塑家”。

本書是首部關于賈科梅蒂的簡體中文版權威傳記。基于賈科梅蒂與家人的一手書信、友人關于他的珍貴記錄,作者在書中全面再現了這位神秘藝術家的成長經歷、藝術生涯以及對他產生過重要影響的人物與事件。

鮮有人知道,賈科梅蒂選擇了一條逆行的邊緣之路:其一生與多位藝術、文化、思想名家交織,游走于不同的流派和圈子,但拒絕隸屬于任何一個藝術流派、昔日的思想體系以及“標簽”,并不停追問:何為本真?他常在咖啡館與知識分子朋友相聚,聽薩特談中國之旅的見聞;有時在酒吧里和相識多年的妓女朋友們聊天……最后,他總會回到伯利特-曼東街的畫室,完成一件他明知會失敗的作品。

在那間工作了40年的畫室里,“他變成了加繆筆下英雄西西弗斯的化身,每天都要質疑前一晚的作品。忠于自己作為藝術家的命運變得比一切都重要,甚至比作品的創作還重要。”

賈科梅蒂的藝術是想揭示所有存在者甚至所有物體的隱秘的傷痛,最終讓這傷痛照亮他們。

——讓·熱內

07.

“病玫瑰”系列之五

《見證瘋狂:精神病院的前世今生》

[英] 邁克·杰伊 著;邵池 譯

自人類誕生之時,瘋狂就已成為全球每一種文明的一部分,而“精神疾病”的概念大約是從兩百年前才開始深入人心的,并且是西方世界的產物。在醫療史上的大多數領域,新知識會帶來新療法。然而,精神疾病治療的歷史似乎更具周期性,一次次經歷“放棄、改革、忘卻、忽視和再一次改革”的循環。從18世紀的瘋人院,到19世紀的收容所,再到20世紀的精神病院,恐怖與暴行的陰影從未遠離——鞭子、鎖鏈、地牢、約束衣,放血、催吐、電擊、腦葉切除、藥物濫用……追溯精神病院的前身今世,似乎每一階段都是在重蹈覆轍:富有同情心和樂觀精神的人道主義改革先驅建立起的新機構,最終淪為殘酷虐待的邪惡淵藪而遭到遺棄。

本書通過一個機構的故事來追蹤精神疾病及其治療的歷史——英國的伯利恒皇家醫院,俗稱“貝德萊姆”,在英語中已成為“瘋狂”的代名詞。作者梳理了從18世紀到21世紀以伯利恒為代表的精神疾病治療機構在建筑設計、治療手段、管理體制、與外界關系等方面的演變。書中收錄了600余幅圖片,包含不同時代、不同地域的珍貴文獻和影像資料,每章末尾還附有當時的病人創作的藝術作品,這些作品往往具有驚人的想象力和創造力,可以顛覆讀者對精神病患者的固有認知,有力地展現出他們作為一個個活生生的人而非被污名化的符號,是怎樣存在于世的。

08.

“病玫瑰”系列之六

《以眼還眼:魔術、幻術與騙術》

[美] 馬修· L.湯普金斯 著;欒志超 譯

究竟是“魔術”的什么讓我們欲罷不能?當幻覺遭遇強烈的情感經驗——諸如對死亡的恐懼以及失去帶來的痛苦,為何會創造出看似非同尋常、用科學無法解釋的超自然現象?

曾經是魔術師的實驗心理學家馬修·L.湯普金斯,探索了18世紀以來的魔術師、靈媒術士所運用的欺騙藝術,揭露了敏捷手法和暗示的力量如何蒙蔽心智、制造幻覺,即使最理性、最具懷疑精神的人也未能幸免。這是有關人類的好奇、盲從、聰慧及奸詐的永恒故事,以喜劇和悲劇的形式輪番登場,但始終迷人。

事實證明,理性與非理性并不是互相對立的,而是彼此構成非常復雜的關系——這正是人類體驗的核心所在。魔術師與靈媒術士憑直覺認識到人們接收信息的方式會影響其信念,正是這種對人類行為切近的批判性審視,使得他們創造出如此強烈且持久的幻覺奇觀。

09.

《五感之謎:

神經科醫生漫游感官奇境》

[英] 蓋伊·勒施齊納 著;高天羽 譯

“視聽觸味嗅”這五感,不僅僅是被動而中立的信息接受器,它們覆蓋神經線路的全長,參與著人類的感知、理解、記憶乃至情緒的塑造。但我們對感官的習而不察,對“眼見為實”的盲目信賴,依然根深蒂固。

頭暈、通感、幻視幻聽,痛覺盡失、嗅覺倒錯、心盲癥……在這些或不陌生或很少見的感官失調體驗之中,蘊藏著人類日常感覺的各種神經機制。

身為領軍級的神經科醫生,作者借職業經歷中所遇所聞的疑難病例,為我們展示了人類感官方方面面的機制及其構成的、聯系著的奇妙世界,這里不僅有曼徹斯特的音樂、中東的食物和咖啡、斐濟東星斑的鮮美和潛藏危險——這里棲居著我們每一個人,也是我們每個人無意間的個性創作。

10.

理想國紀實系列

《育兒放棄:

被困住的母親與被忽視的女兒》

[日] 杉山春 著;燁伊 譯

2000年12月10日,日本愛知縣發生了一起女童死亡案。一對年輕父母將年僅三歲的女兒真奈放進紙箱近二十天,在此期間真奈幾乎沒有任何進食,最終餓死。而他們還有一個一歲半的兒子,母親雅美還懷有身孕。

這起案件震驚了整個日本社會。杉山春是一名紀實文學寫作者,也是一個男孩的母親。她歷時三年半,多次采訪涉案父母及家屬、兒童保護組織與醫院等多方人士,搜集法庭審判資料,最終詳盡客觀地還原了案件的全貌,深刻揭示出背后個人的與社會的種種深層原因,也發出疑問:為什么被指責、被定罪的總是母親?

本書是一部聚焦日本“育兒放棄”社會現象的紀實力作。真奈之死絕非特殊個案,它是三代女性生存處境的集中投射,是現代社會育兒環境引發的悲劇。在這本書中,你會讀到,當一個女孩成為母親,她可能會遭遇到的一切。它也折射出在結構性性別不平等的社會,每一個女兒、每一個母親內心最真實而隱秘的痛苦。

11.

理想國譯叢060

《創造歐洲人:

現代性的誕生與歐洲文化的形塑》

[英] 奧蘭多·費吉斯 著;王晨 譯

1846年6月13日巴黎—布魯塞爾鐵路開通,1500名旅客接受鐵路公司經營者羅斯柴爾德男爵的邀請,搭上首航火車。受邀的旅客包括法國國王國王路易·菲利普一世之子內穆爾公爵和蒙龐西耶公爵、法國和比利時的官員們、大仲馬、雨果、戈蒂耶、安格爾等名人。旅途中,柏遼茲指揮樂隊在火車上演奏了《葬禮及凱旋大交響曲》。

到達布魯塞爾后,比利時國王利奧波德一世及其王后一同在月臺上迎接大家。這條鐵路并非第一條國際鐵路,但卻被視為最重要的,因為它連接了法國和低地國、英國與德語區。鐵路穿越國界,就此開啟了歐洲文化的新時代。作家、藝術家、歌劇團、樂隊和演員成為常客,搭乘火車穿梭各國,舉辦大量的演奏會、藝術展覽、讀書會、沙龍,國際市場也借由便捷的跨國運輸向量產的廉價畫作復制品和書籍、樂譜的印刷品開放。

歐洲各國民眾開始將歐洲視為一個整體并共享同一種文化——他們閱讀同樣的書籍、聆聽同樣的音樂、欣賞同樣的繪畫、觀賞同樣的戲劇。最終,他們以“歐洲人”自居,視歐洲為一個不受國界限制的文化交流、翻譯、交換的場域,19世紀的歐洲就此拉開文化全球化的序幕。鐵路時代帶來大眾交通與旅行的革命,印刷技術提升作品量產的市場力量,最終藝術與文化成為一門生意,而作品最后能流芳百世或是被歷史湮沒,也將由資本市場決定。

費吉斯通過俄國作家屠格涅夫、法國女高音保琳娜·維亞爾多和藝術評論家路易·維亞爾多三人的故事,展現19世紀燦爛輝煌的國際主義文化,以及當時的作家、藝術家、音樂家,如何成為跨國的文化中介者,通過蓬勃發展的文化圈將歐洲各國聯結成一個文化共同體,使歐洲各國人民接受共同的身份標簽——“歐洲人”,進而樹立歐洲文化,以及文學藝術在世界文明的經典地位。

12.

理想國譯叢061

《圣巴托羅繆大屠殺:

16世紀一樁國家罪行的謎團》

[法] 阿萊特·茹阿納 著;梁爽 譯

1572年8月24日,圣巴托羅繆日,在法王查理九世默許下,新教軍事領袖科里尼被天主教一方吉斯公爵亨利一世手下的士兵殺害。很快,天主教徒頭戴飾有十字架的帽子,臂纏白色袖章,穿梭于巴黎的大街小巷,以天主之名追捕“異端”,處決迅速演變為大規模殺戮。然而,就在幾天前,巴黎城中還一片歡樂祥和,一場象征和解的隆重婚禮剛剛在巴黎圣母院舉行。

在本書中,法國著名歷史學家阿萊特·茹阿納分析處決與大屠殺突然發生的來龍去脈,考察當時國內外新教徒與天主教徒對此的反應,重新講述了圣巴托洛繆大屠殺的故事。在她看來,這血腥的一天改變了法國歷史的走向:天主教在法國的命運徹底改變;新教徒不再認為法國會成為新教國家,開始形成身份認同;動亂殺戮之后人們對秩序的渴求使君主權威得到強化,絕對專制的大門開啟;對宗教分裂及其導致的創傷的反思,同樣使王權受到質疑,甚至為大革命埋下伏筆。

原標題:《把書買下來,還它自由 | 理想國3月書訊》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司