- +1

沒有人能夠壟斷歷史,這是我們當代人最大的幸福

2月初,作家苗煒在三聯中讀制作的“天真與經驗”播客中,做了一期名為“我們從斷裂中,才能真正理解歷史”的節目,采訪了歷史學家羅新。

當一位小說家對話一位歷史學家,談論“歷史虛無主義”“歷史感”等話題,兩人不同的學科視角會有什么碰撞呢?苗師傅在對話中一直坦誠自己對于歷史的“無知”,一些特別貼近當下感受和現實的問題是他更關注的。“對于歷史來說,我們都是他者”,在對話中,羅新老師細細解讀那些看似復雜的歷史名詞,娓娓道來。

我們到底能在歷史中了解什么?歷史對于我們來說有什么意義?本次對談或許能給我們提供一些思考和答案。

苗煒:羅新老師寫過很多本書,歷史專業書里最近的一本是《漫長的余生》。還有叫一本叫《黑氈上的北魏皇帝》,我也努力地翻了翻,但是實在是感覺有點遙遠。說到北魏,是不是我們去大同看云岡石窟,是跟北魏聯系比較緊?北魏是一步一步往南方打過來的?

《漫長的余生》,羅新 著

羅新:大同歷史上叫平城,就是北魏的第二個首都。第三個首都是洛陽。人們用這種空間上的移動來說明北魏的國家性質在發生一定程度的變化,先是從塞外的和林格爾——那個地方叫盛樂,盛樂不在農業地區,可是平城(也就是大同)這個地方就算是在長城里邊了,在農業和游牧交替的地方,既可以游牧也可以種植,但是等到首都遷到洛陽,就說明這個國家的經濟文化都已經和傳統的中國古代王朝沒有太大不同了。

苗煒:鮮卑有自己的文字或者語言嗎?它是什么樣的呢?

羅新:你問了一個特別尖銳的問題,過去有人相信鮮卑有自己的文字,我是從來不太相信,現在也沒有證據證明拓跋鮮卑有自己的文字,但是拓跋鮮卑有自己的語言。所以在拓跋鮮卑建立的王朝里,它的早期宮廷主要是說鮮卑語,當然也可能會有一些不會說鮮卑語的人說其他的語言,會有人翻譯,漢人會說漢語。隨著王朝在中原的時間越來越長,大概說漢語的人越來越多,說鮮卑語的人越來越少。但即使是這樣,我們可以相信王朝大概在相當長時間里是雙語或者是多語言的,只不過從孝文帝遷都到洛陽開始,他就禁止說鮮卑語了,至少是在朝廷里不許說了。

苗煒:我問您的這幾個問題已經充分暴露了我對歷史的無知。想問一個一直困擾我的問題,到底什么叫“歷史虛無主義”?像我這樣對中國的古代史很無知的狀態,是不是一種歷史虛無主義的態度?

羅新老師最新作品《月亮照在阿姆河上》

羅新:我沒有仔細地學習過歷史學史,也許“歷史虛無主義”這個詞在歷史學史里出現過,但是我自己聽到這個詞是非常晚近的,是在最近這些年。我剛開始聽不懂這個詞的意思,后來看別人在某些場合下使用,我猜,指的是那些對歷史翻案性質的批評,這是批評他們的時候用的一個重要武器。大概指的就是你居然不承認什么,或者你說的東西居然跟他們認為的不一樣。我想說“歷史虛無”我能夠理解,加上“主義”就不容易懂。

苗煒:這幾年我們也經常聽到另一個詞,叫“集體記憶”,這個詞其實我也不是特別明白,我知道個人的記憶是什么,一個人寫小說或者一個人寫回憶錄,這是屬于他自己的記憶。那么所謂集體記憶是什么樣的?

羅新:你又問了一個很尖銳的問題,回到過去五十年或者更早一點點時間提出歷史記憶的概念,可能是有一點突破性的、革命性的意義的。那就是說,把歷史看作記憶,不把歷史看作一個被確定的東西。

有的人把我們對過去的復原理解看作是過去,把它等同起來,這是傳統的看法。不只是在中國,可能在很大范圍內的人類文明史里邊都是如此,把我們對過去的描述看作是過去,現在我們把它們區分開來了,我們對過去的描述是歷史,但歷史不等于過去。

歷史是什么?歷史是就像記憶一樣,我們記憶的東西不一定是我們認為和宣稱的那個東西,對不對?就像你記得昨天的東西,可是昨天同樣經歷那個事件的人,可能記得的跟你差別很大,所以那只是各自的記憶。我們的歷史也是這樣,我們所寫的歷史,我們所讀到的歷史,都是對于過去的某種說法。但是就人的本性來說,記憶就是一個個體的東西,它不是說我們倆一塊記的,那樣記不住的。我們各自有一個腦子,我們只能這樣記。

有的人說歷史不就是一種集體記憶——意思是說大家共同的記憶,但是我們其實在社會生活當中,找不到一個機制把大家共同的記憶弄到一塊,加以甄別,剔除一部分、選擇一部分。其實找不到這個辦法。所以事實上我們只能承認,我們讀到的過去的歷史還是部分人的記憶,或者說被部分人認可了的,被部分人選擇過、確定下來的記憶。這當然反映了一種權力關系。我認為五十年前說集體記憶是很有意義的,它的意義就在于打破我們對于歷史和過去之間的那種迷思,但是今天如果還在動不動就說我們要一個怎樣的集體記憶,我們就要特別小心。因為集體記憶是一種權力的表達,反映了一種權力結構,反映一些人對另一些人的權力關系。

苗煒:在過去的一兩年時間里面,我們看到有些人做決策的時候,或者有些人對某些決策做出反應的時候,會說,你看他這件事情,你這樣做會“上史書的”,“上史書”這三個字會對一個人或者一個官員的決策及其行為產生道德約束力嗎?

羅新:傳統史學里面當然有這一點,孔子本人號稱修春秋,微言大義,好像都帶有強烈的批判、褒獎這種功能,所以傳統的思想里面就賦予歷史學這樣的一個責任,好像對人有進行褒貶的意義,有監督的意義,這對過去的人來說好像是某種意義上的公平。

即使這個公平在此刻沒有得到,在未來的歷史書上你會得到,這種功能,像是畫了一個餅,有沒有意義、有多大的意義都很難說。但是它是我們過去的道德觀的構成部分,它是不是歷史學的真實面貌,這個很難說,甚至很多情況下是恰恰相反的,但是他們賦予了它這個意義,成為我們文化觀的一部分。

只不過在現在如果人們還說這個話,我覺得不僅是意義不大的,而且是錯誤的。我不認為我們還可以用一個人要進史書這種話來褒或者貶,今后沒有史書了,沒有一個像古代由官方確認、官方裁定的“正史”這樣的東西。過去,誰可以進歷史,誰不可以進歷史,什么事情可以寫,什么事情不可以寫,這是由權力構造決定的,是根據他們的需要決定的,雖然他們的需要也是多方面的,不是單一的,但是今后不會再這樣。

我們今后的歷史是豐富的,是隨時變更的,是屬于每一個個人的,既屬于那些研究歷史學的專業研究者和寫作者,也屬于普通大眾,任何能夠書寫和不能書寫的人。那種單一的表達強烈權力關系的史書不再有意義了。所以,要“上史書”的這種話,我覺得更像是一個隱喻,是一種修辭而已。

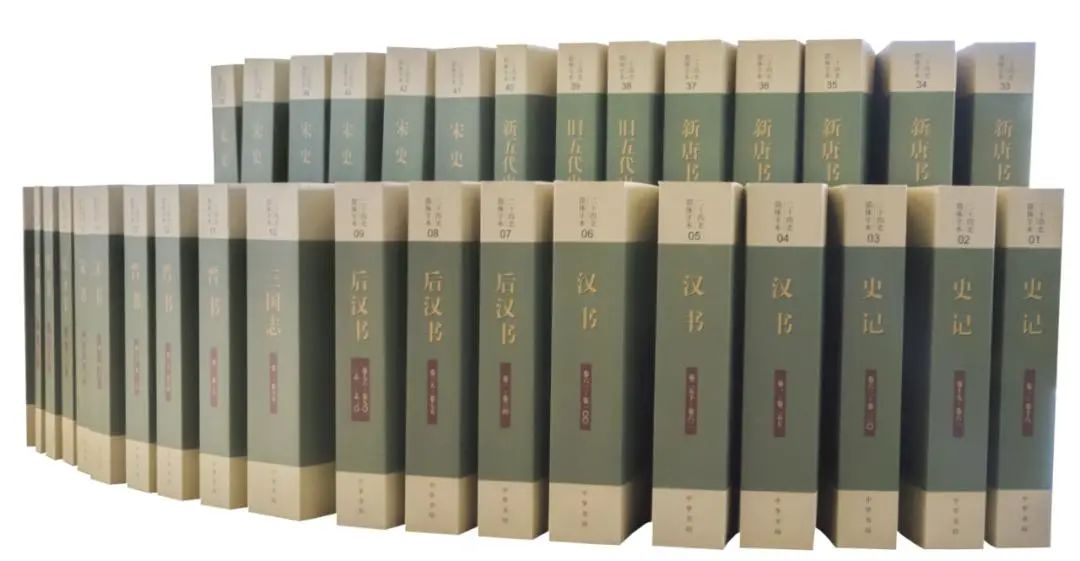

苗煒:正義此時此刻不能實現,但是以后你的所作所為會“上史書”,這就是一個文人的罵人話。我很小的時候就聽過一句話,就是“好在歷史是人民寫的”。我其實挺懷疑那句話的。我要問的是,您剛才說以后這種官修的歷史可能不復存在,每一個人都能參與到歷史的寫作中,那它是什么樣的?比如說,我們回顧以前的二十四史,有一個大書柜擺著二十四史,這就是歷史,是我對中國歷史最直觀的認識。以后的歷史是什么?紀錄片、視頻,每個人的微信朋友圈,還是一種別的什么?比如說五十年后的人們說,我想看看2020年左右的歷史,那是什么東西?他會覺得哪個介質的東西是最真實的呢?

二十四史

羅新:我覺得不是一個介質的問題,而是在于你提出一個什么問題、你想看什么歷史。所謂“好在歷史是由人民來寫的”,這句話就相當于,在此刻你不能夠得到的東西,你相信最終是能得到的。施加權力的人也不是決定者,他不能夠抹掉我的生命,雖然他此刻可以抹掉我作為生物體的生命,但是我的生命已經在地球上存在過了,你不能剝奪,這個事實你不能剝奪,在這個層面上來看,是有意義的。但是我們知道在過去的權力構造里,你是可以真正被抹掉的。現在很難了,非常難。

所以到了今天,雖然那種官方裁定的把某一部著作作為歷史的東西還存在,我們現在還有各種各樣的歷史決議——基本上是所謂的權威的歷史框架,但在某種意義上,這些不能等于歷史,歷史指的是所有的東西,它是無所不包的。

問題在于我們想看歷史的時候,我們會提一個非常具體的問題,比如我想看某個時期的小說的歷史,你不會說“我想看歷史”,那個時代你又不能重新過一遍,因為那個時代是無窮無盡的,任何人都沒有辦法重新描述和重新觀察,都做不到。所以我們只能夠去概括,做抽象的提煉,去做這種寫作。最重要的是到了今天我們才知道,沒有人能夠壟斷歷史,沒有這種可能,這是我們21世紀的人最大的幸福。

苗煒:學歷史是不是會讓人更有歷史感?這又是一個很怪的詞,什么叫“歷史感”?

羅新:歷史感這個詞特別有意思,在專業工作者的小圈子里也用這個詞,另外在文化界也使用,在我們生活當中也會使用。在你提這個問題之前,我從沒有想過怎么去解釋,為這個事我們在小圈子里可能還會產生很激烈的分歧,比如說在專業內部,我們說到歷史感,會說某個人寫了一個歷史問題,另外一個人也寫了一個歷史問題,我們可能會判斷,表面看都寫得很復雜,考證、知識、所讀的書可能都相當一樣,但是大家都會不約而同地評價其中一個人歷史感差一些。我聽到過這種評價,內心同意這個評價,我就不由自主在問,為什么我們這么說他?

我們為什么說這個人歷史感不夠?我做了這個判斷之后,不得不問我自己:這里說的歷史感是什么?這是我們專業內部說的一種歷史感,我們會考慮,它是不是真正貼近了那個時代,是不是我們讀了他的東西之后,一下子跟著他進入到了那個時代。歷史感就是,我看到的不只是他寫的東西,而是看到了更多的東西,他打開了一扇門,讓別人走到了一個很大的世界里去,他自己并沒有有意識地說那個世界,而是讓你一下子看到更深的東西。

展現《隆中對》場景的劇照

我舉一個簡單的例子,我們大家都對三國非常熟悉,可是我是第一次讀到我導師的一篇論文的時候,才真正第一次理解了三國史,或者說是進入到三國史。那是我讀碩士的第一年,我無意之中讀別人給我的一本《歷史研究》,上面有一篇我導師的文章,田余慶先生的文章,寫的是《〈隆中對〉再認識》,《隆中對》誰不熟,我們中學時會背,可是我從來沒有想過這《隆中對》背后的歷史觀、歷史感是什么。但是,我現在的看法也是不相信《隆中對》是一個真正的當場對答,而是諸葛亮在很多年之后自己編造的一個東西。即使是這樣,我當年讀了導師的文章之后,還是非常震驚,覺得一下子對三國有了一個不同的理解,之后我就趕緊去找他寫的其他關于三國的文章,我認為關于三國史到目前為止最優秀的幾篇文章都是他寫的,如果要列十篇的話,他至少要占五六篇,特別是其中有一篇寫蜀國的政治結構的,叫《李嚴興廢與諸葛用人》這么一篇文章。我覺得讀了那文章,你就覺得這就叫“歷史感”,你就覺得他站在歷史里邊,他在那里觀察,他不是我們這樣在書上觀察,在字和字之間、在詞匯之間觀察,在文句后邊理解。他不一樣,他在那個時代理解,他站在那個時代的某一個有趣的位置上,在那里東張西望,他的描述跟你從文字上讀到的是不一樣的,我把這叫作“歷史感”,但我認為這是專業工作者所經常說的歷史感,就是一看就知道你這個人是在做字面的研究還是做歷史的研究,這中間的確有一個我不認為可以精確描述的歷史感。

但是,我認為今天我們在社會生活當中也會說歷史感,跟這個歷史感是不一樣的。社會生活中所說的歷史感在很大程度上指的就是你有沒有把此刻放在過去、未來之間,你怎樣理解你此刻的經歷:我們此刻的所想所見,在時間的連續中是什么意義?這大概是我們現實中所說的這種歷史感。

《月亮照在阿姆河上》

羅新 著

★北大教授羅新有關異域旅行的學術隨筆初次結集

★在當下世界發現過去的蹤跡,從日常細節進入宏大歷史

★從美國印第安納到復活節島、從德黑蘭到撒馬爾罕和布哈拉,以學者筆觸書寫遠行的澎湃詩意

本書包含十篇文章,記錄了歷史學家羅新近年來在烏茲別克斯坦、伊朗、美國、復活節島等世界各地的考察和旅行,既有大量豐沛的感性細節,又有新鮮銳利的學術思考。它們見證了旅行者和歷史學者身份的重疊與交融。

原標題:《沒有人能夠壟斷歷史,這是我們當代人最大的幸福》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司