- +1

“筆墨見真章”:在臺北讀趙孟頫、董其昌墨跡

澎湃新聞獲悉,臺北故宮博物院每三個月輪換一次的專題陳列“筆墨見真章——臺北故宮博物院書法導賞”于近日更換展件。新一期“筆墨見真章”展出北魏魯郡太守張猛龍碑碑陽、唐懷仁《集圣教序》、元趙孟頫《書禊帖源流》、明董其昌 《臨十七帖》、明文徵明行書《鶴林玉露》等總計十四件(組)作品。展期從3月25日持續至7月2日。

秦漢時代是書法發展的關鍵時期,一方面三代以來古文大篆書寫、銘刻分歧的現象,歸于統一,產生標準書體小篆;另方面春秋戰國時代萌芽的新興書體隸書,也在此際從篆書簡省蛻化成熟,發展為漢代通行的書體。由于時代潮流趨向簡便快捷,隸書又持續蛻變分化,遂有草書、行書和楷書的形成。書體遞變原非朝夕立就,因此進入魏晉南北朝之后,過渡型書風以及各體參雜的混合書風時而可見,顯示書體蛻變遷延歲月,方能在結構和筆法上建立自己的規律。

隋唐時代是另一個關鍵時期,政治統一帶來南北各地書風會流,筆法發展臻于完備,從此楷書成為歷代通行的書體。入宋以后,為保存前賢書法長遠流傳,刻帖日漸盛行。但是宋人并不以繼承傳統為足,書法取向表現個人情性、得其天趣。

元代繼起,轉而提倡復古,晉唐書法傳統得以延續。然而,不受傳統束縛的意念也活躍起來,至明代浮現縱橫跳脫的氣息。明人書法面貌至為紛雜,行草書尤其活潑自由,適與當時依循傳統法度者形成對比。其間突顯個性自成一格的書家,也走出實現自己的路徑,不為時代潮流所吞沒。

清代以降,三代秦漢古文篆隸陸續出土,堪稱是得天獨厚。在務實的學術風氣影響之下,清人摩挲碑版,從而與刻帖相互為用,書法發展的視野得以串聯古今,終能在篆書、隸書兩方面汲古創新,引領新方向。

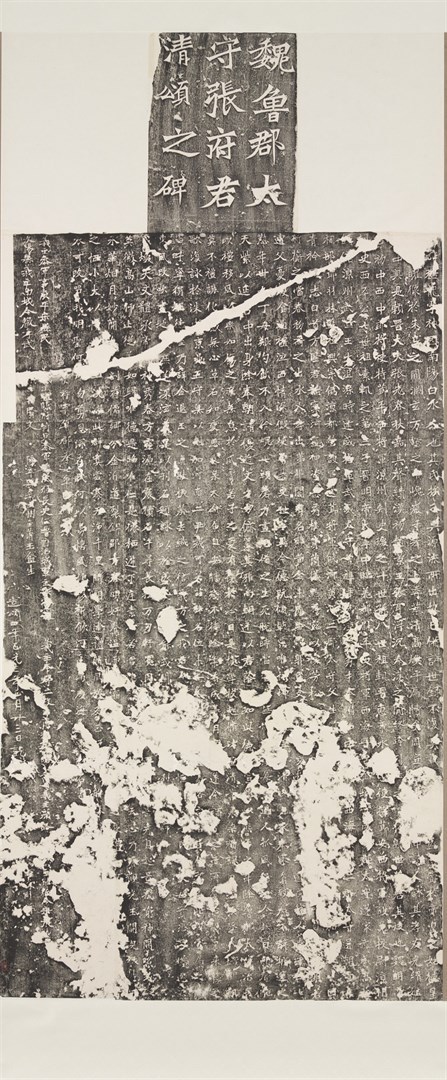

北魏 魯郡太守張猛龍碑碑陽 墨拓本

《張猛龍碑》刻于北魏孝明帝正光三年(522),額題“魏魯郡太守張府君清頌之碑”。碑陽亦為正楷,廿四行,每行四十六字,記載碑主張猛龍家世,并頌揚其尊孔興學的功績。

書法筆勢流暢,逸態多姿,充分展現出魏碑俊秀剛健的氣息。康有為(1858-1927)譽其結構為書家之至,而短長俯仰,各隨其體。

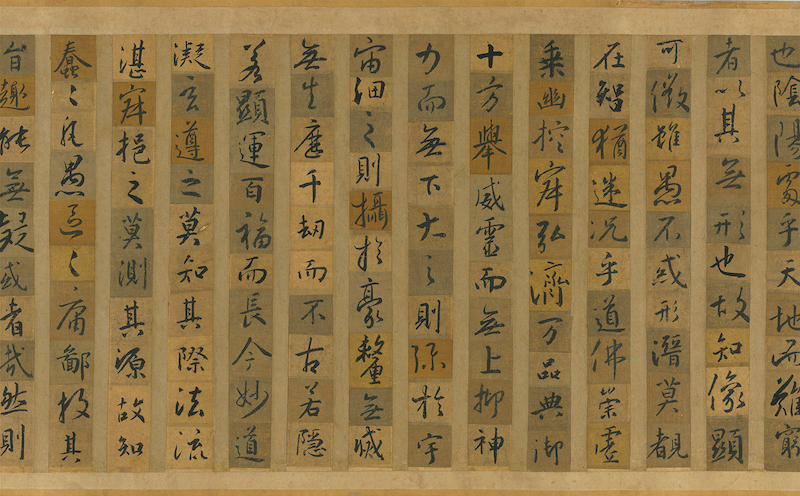

唐 懷仁《集圣教序》(局部)

唐 懷仁《集圣教序》(局部)

唐 懷仁《集圣教序》(局部)

唐 懷仁《集圣教序》(局部)

本幅《集圣教序》為后人臨仿之作,用筆、間架逼真傳神。書者先用不同顏色的紙、絹書寫,再拼接裝池為手卷形式,藉以凸顯集字的特色,甚具創意。

《集圣教序》乃唐僧懷仁(7世紀)奉太宗之命,彙集王羲之(303-361)行書遺墨,并于咸亨三年(672)刻制而成的碑文,為書史經典名作之一。

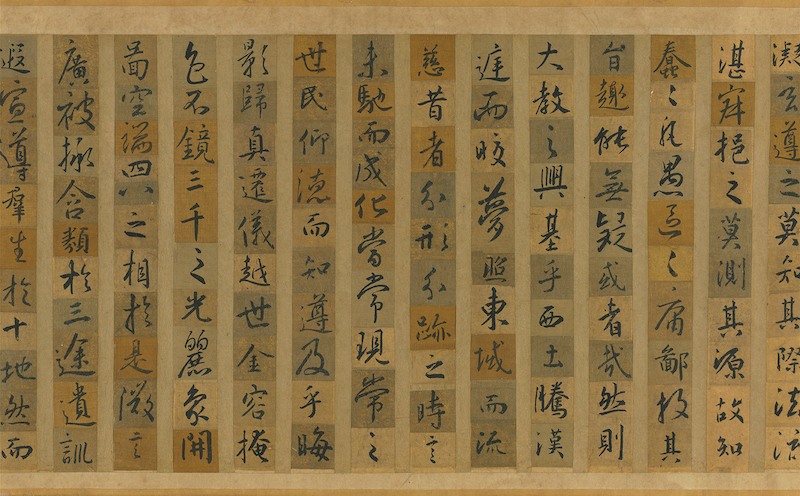

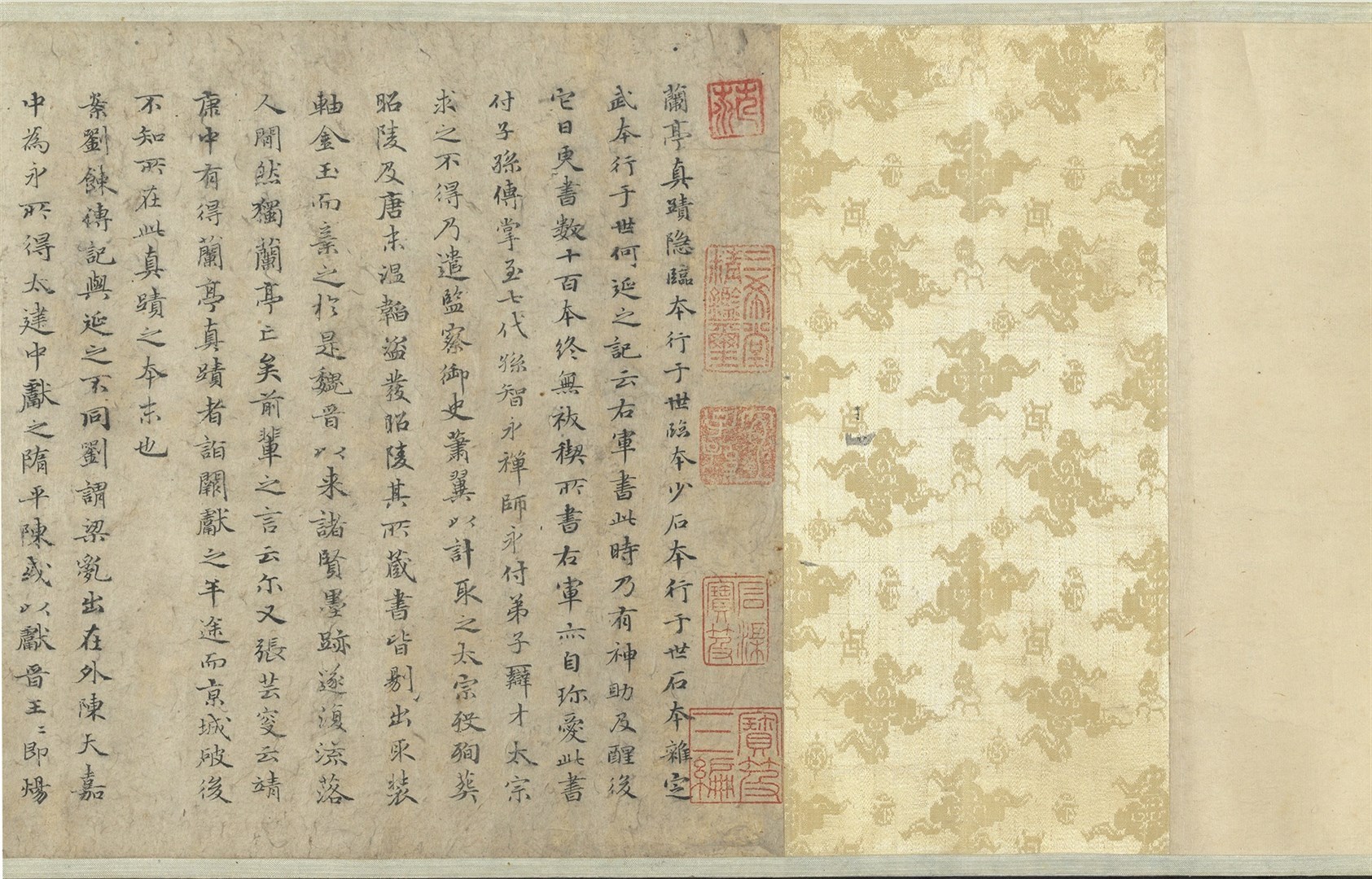

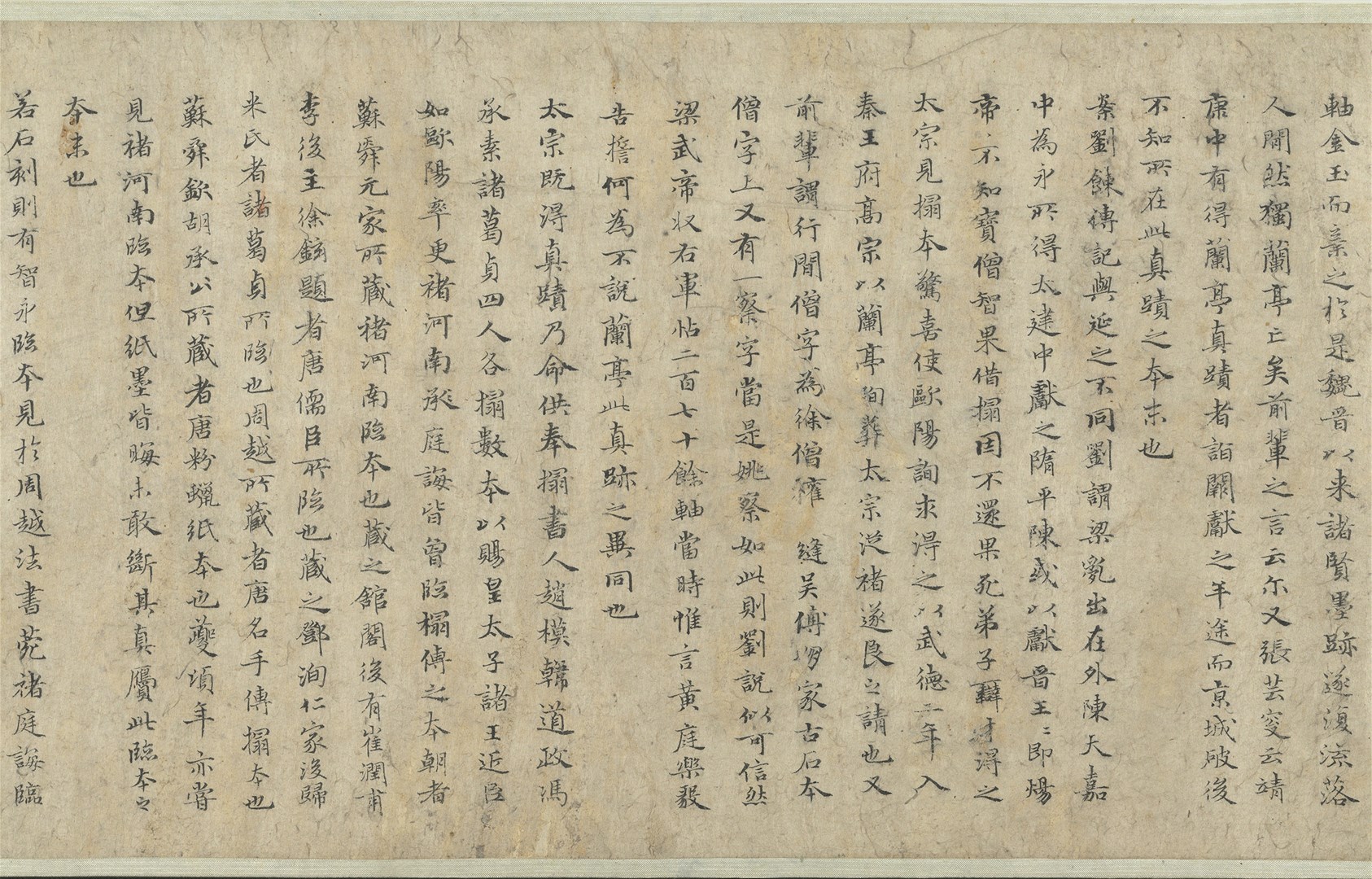

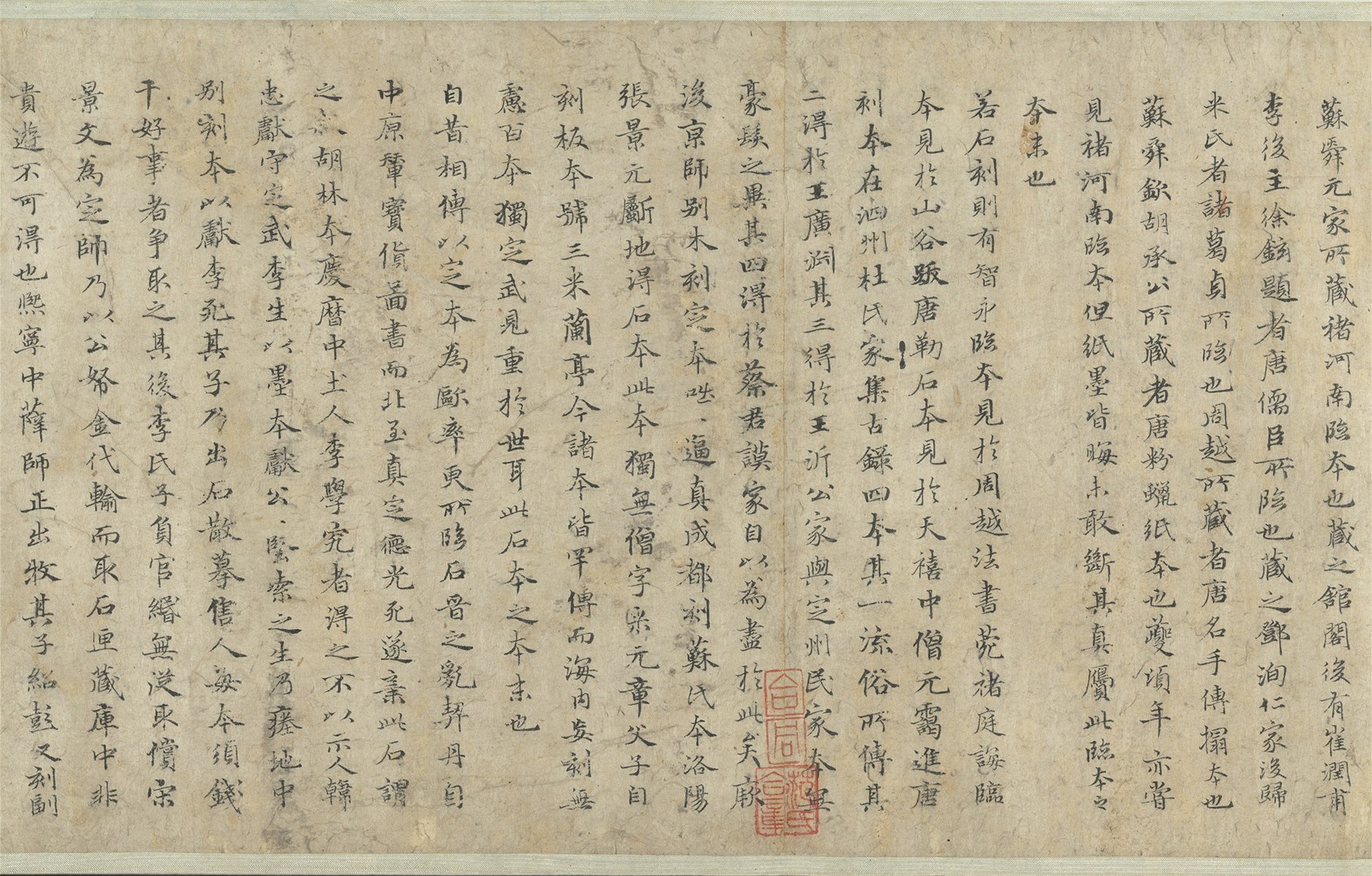

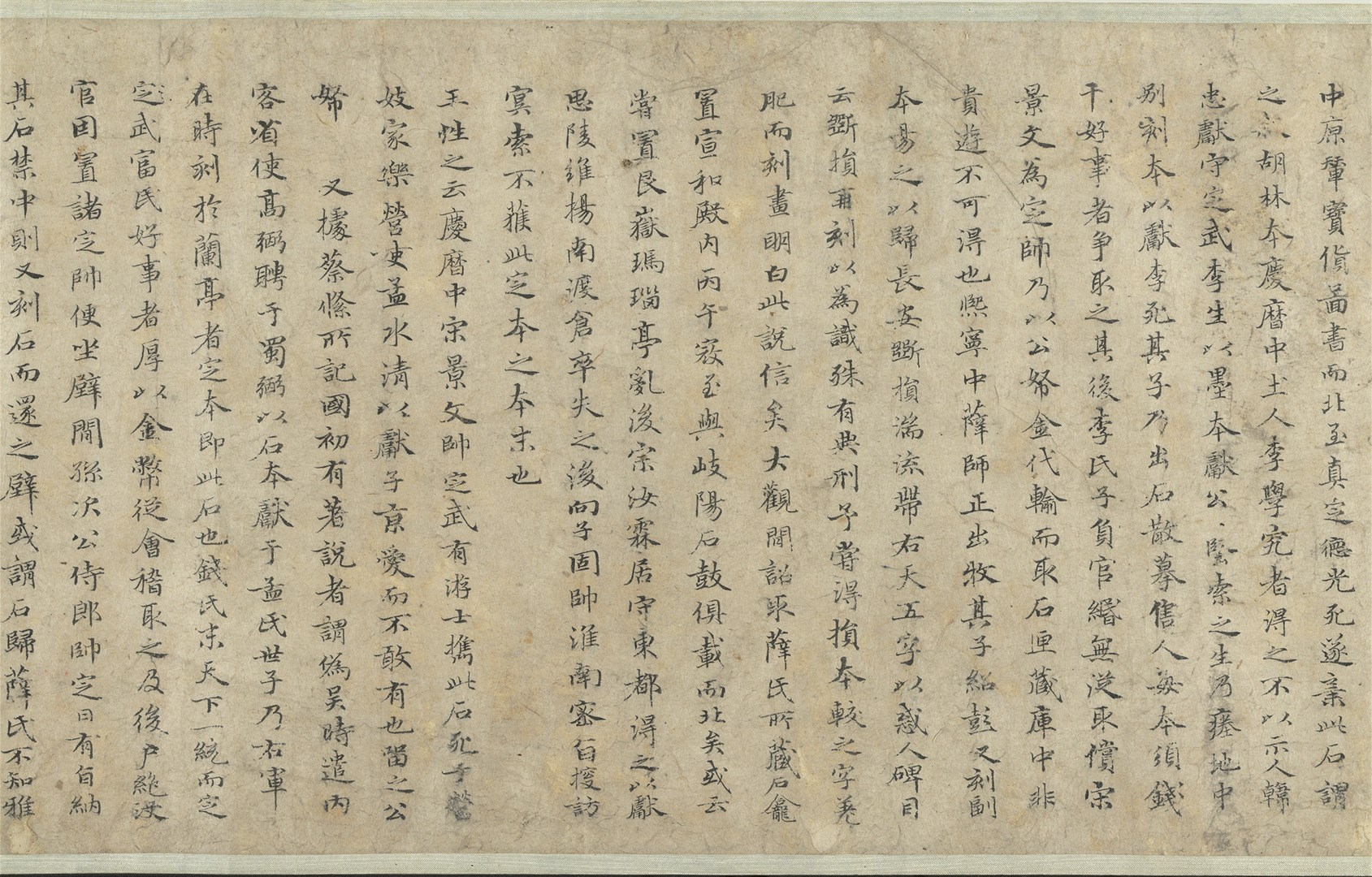

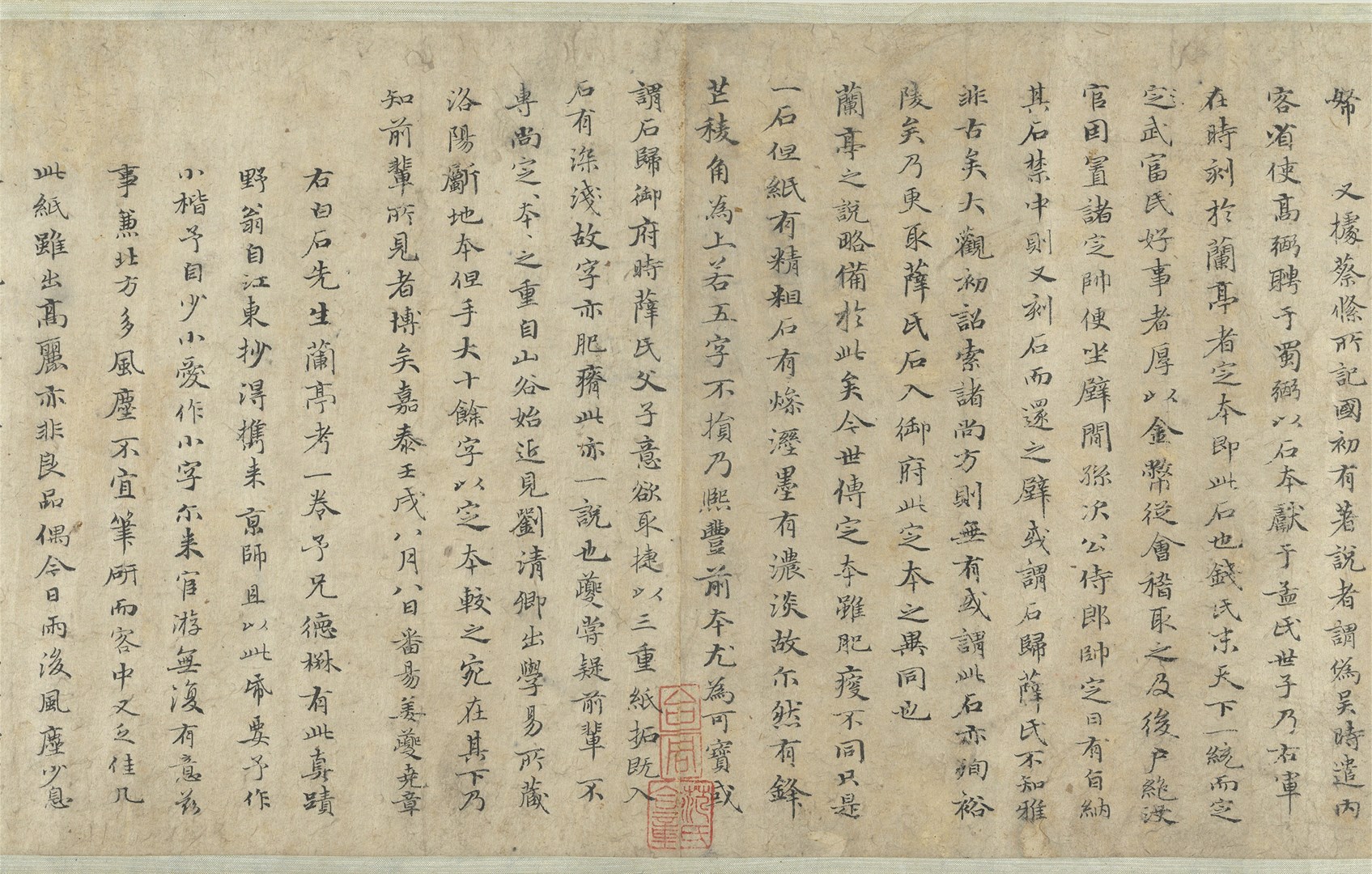

元 趙孟頫 書禊帖源流(局部)

元 趙孟頫 書禊帖源流(局部)

元 趙孟頫 書禊帖源流(局部)

元 趙孟頫 書禊帖源流(局部)

元 趙孟頫 書禊帖源流(局部)

元 趙孟頫 書禊帖源流(局部)

元 趙孟頫 書禊帖源流(局部)

趙孟頫(1254-1322),字子昂,號松雪道人,浙江吳興人。書法尊倡復古,影響后世甚巨。

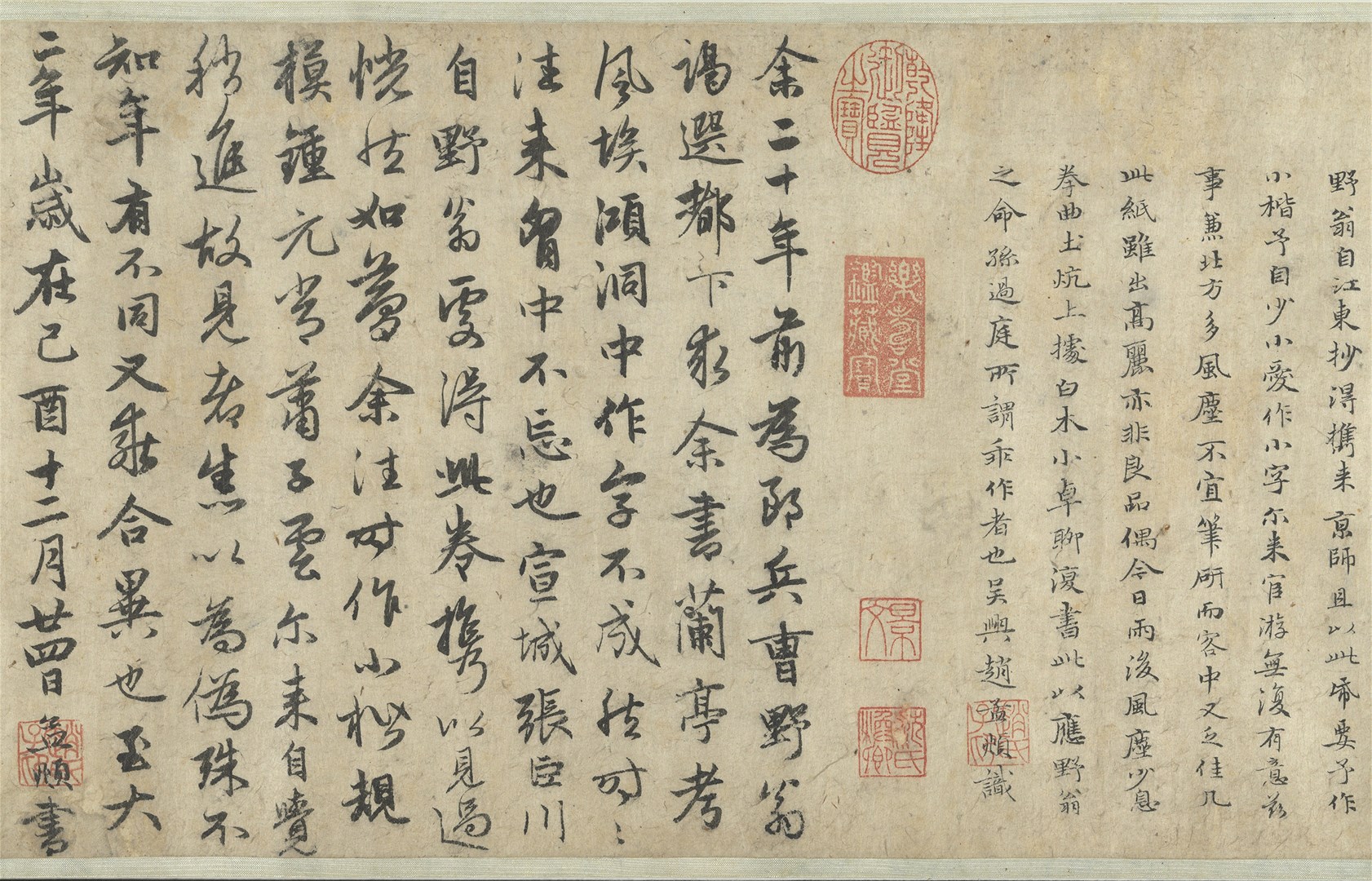

本幅乃趙孟頫應野翁之請,以小楷抄寫姜夔(1155-1221)撰《蘭亭考》。書風古樸典雅,結字效法〈蘭亭〉,予人楷書其形,行書其質之感。本文“亭”字共出現十次,唯獨末次將橫勾改為橫豎勾,一反楷書常態,淵源或許來自魏晉,甚或更早。

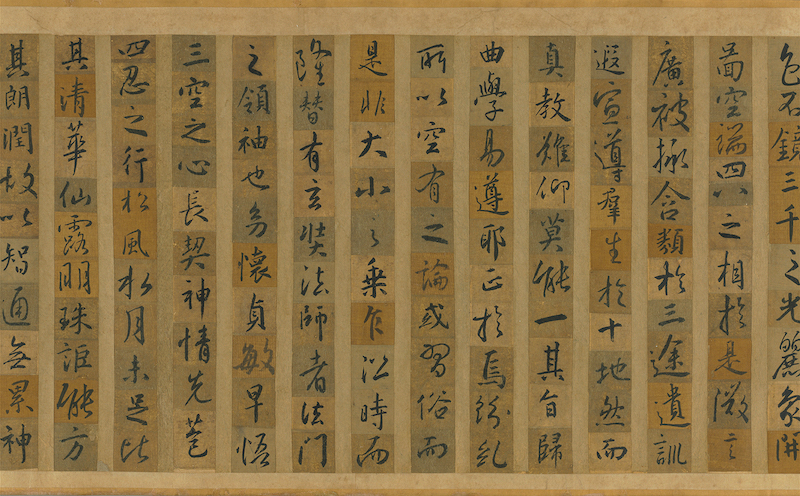

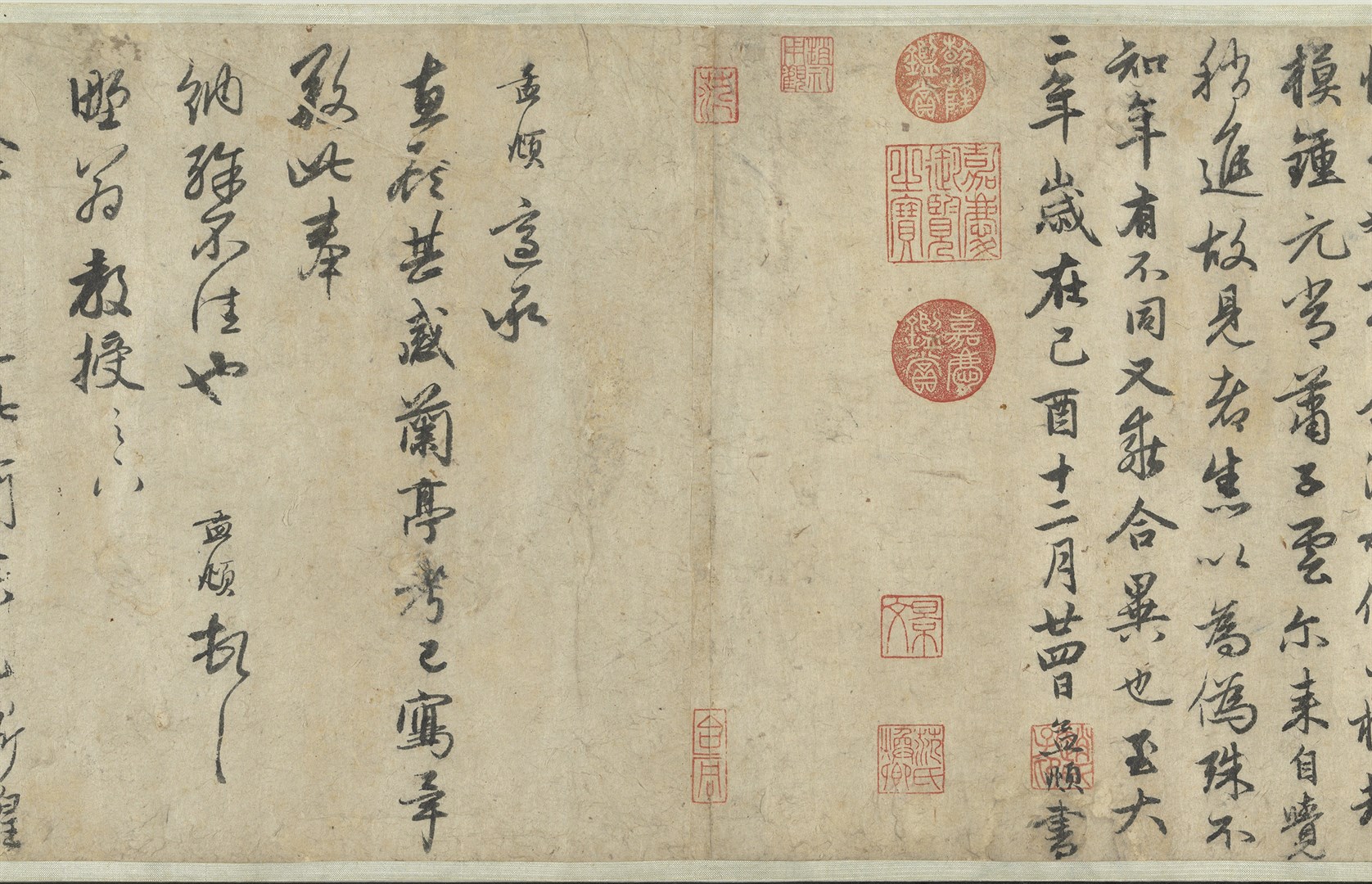

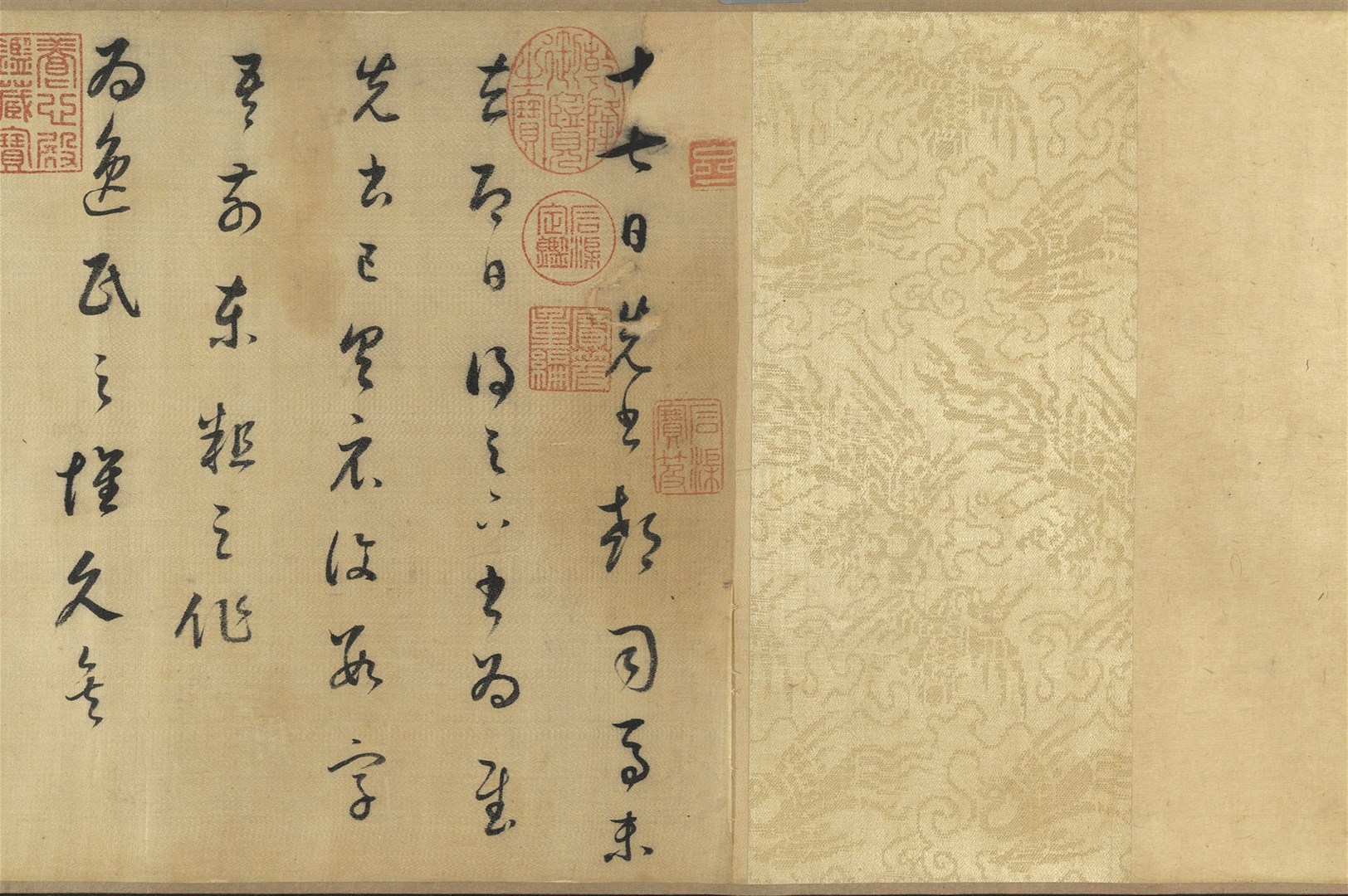

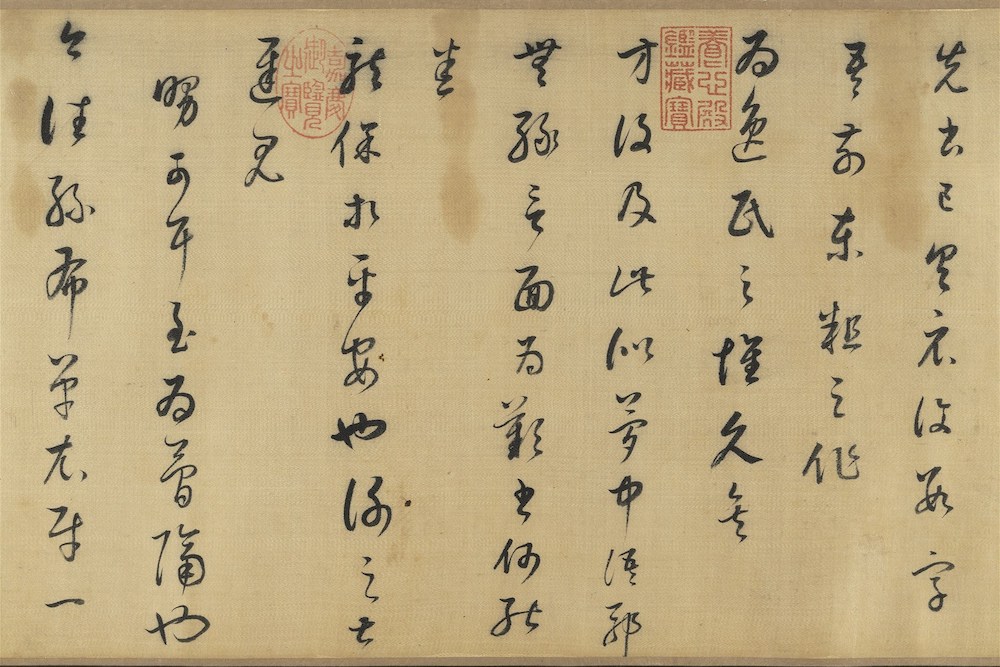

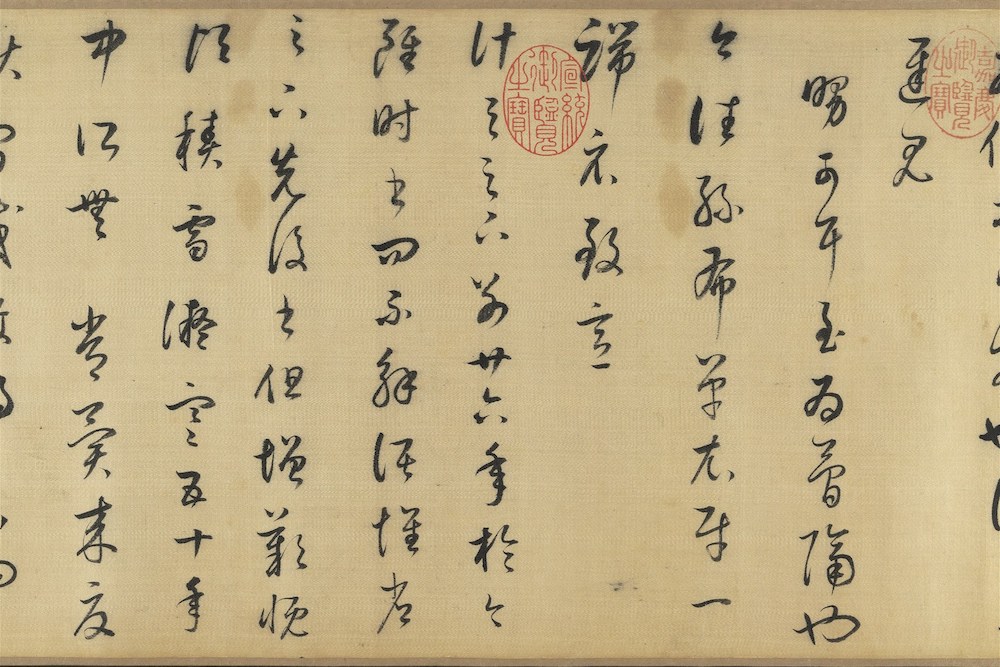

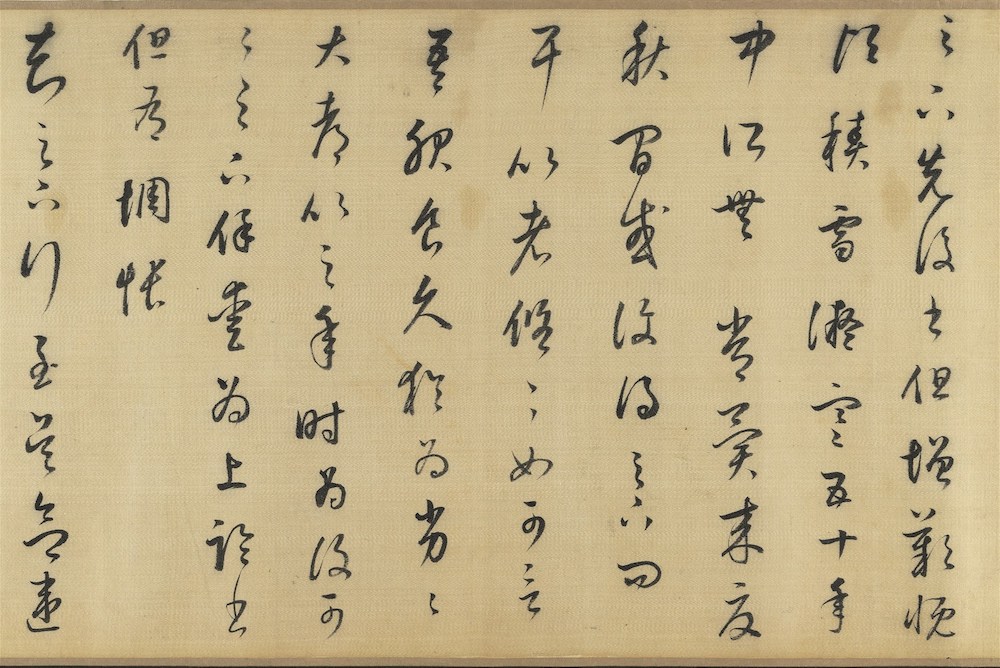

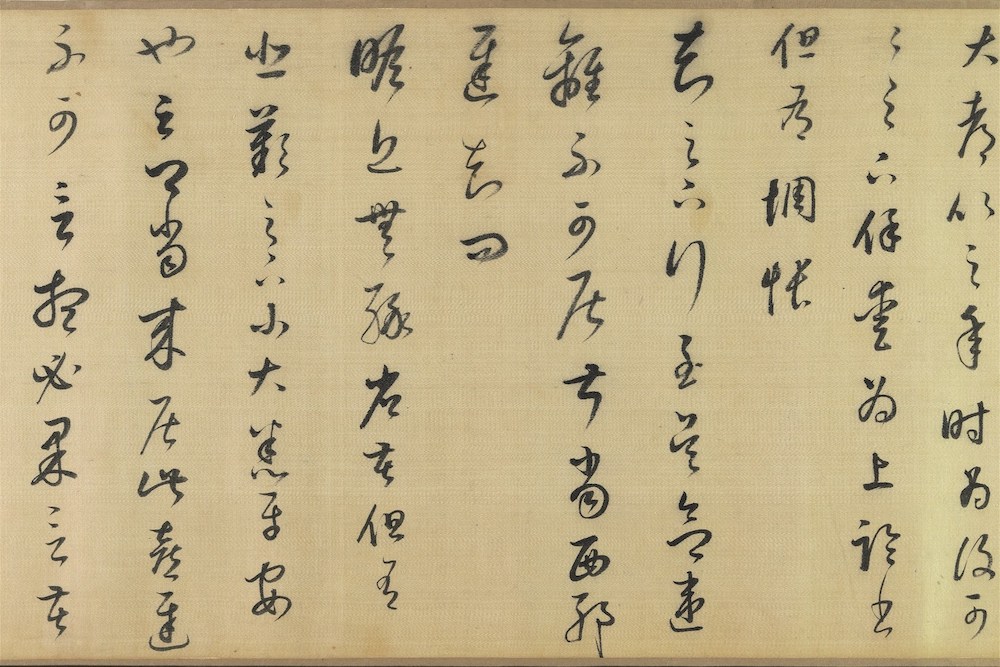

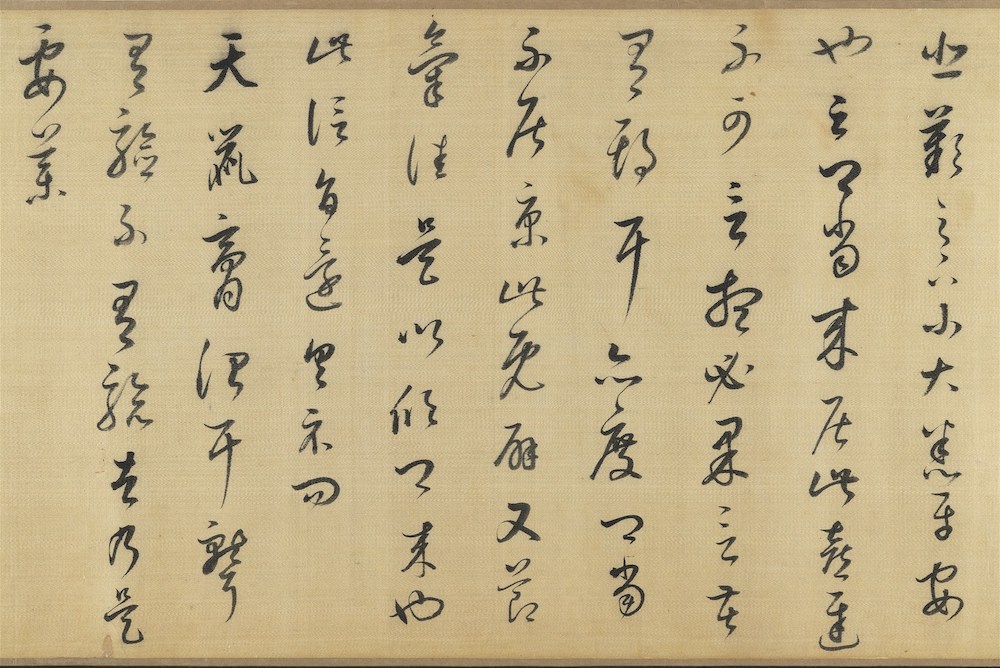

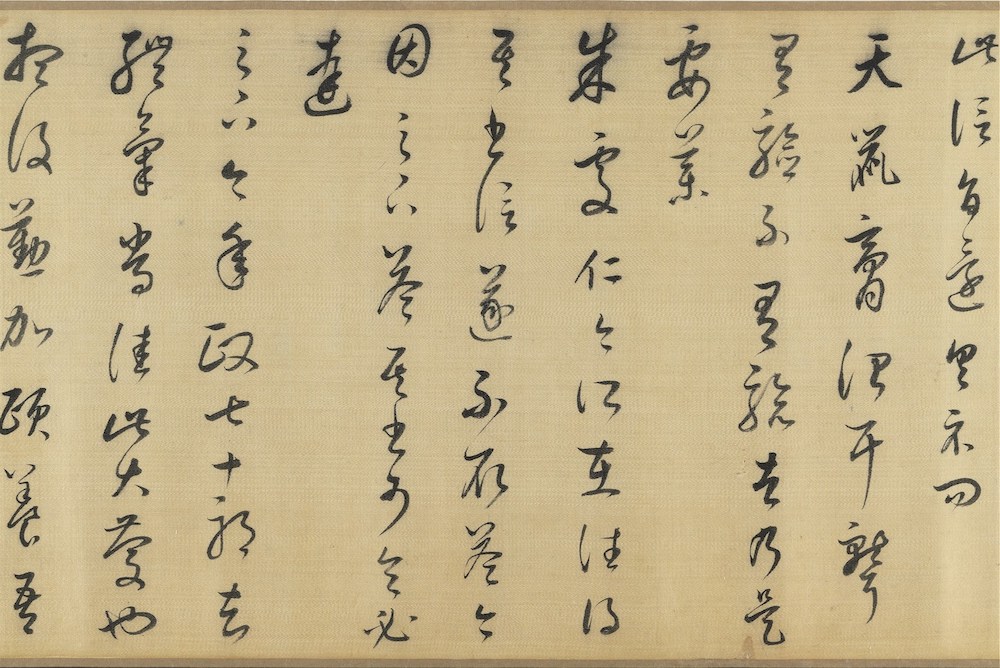

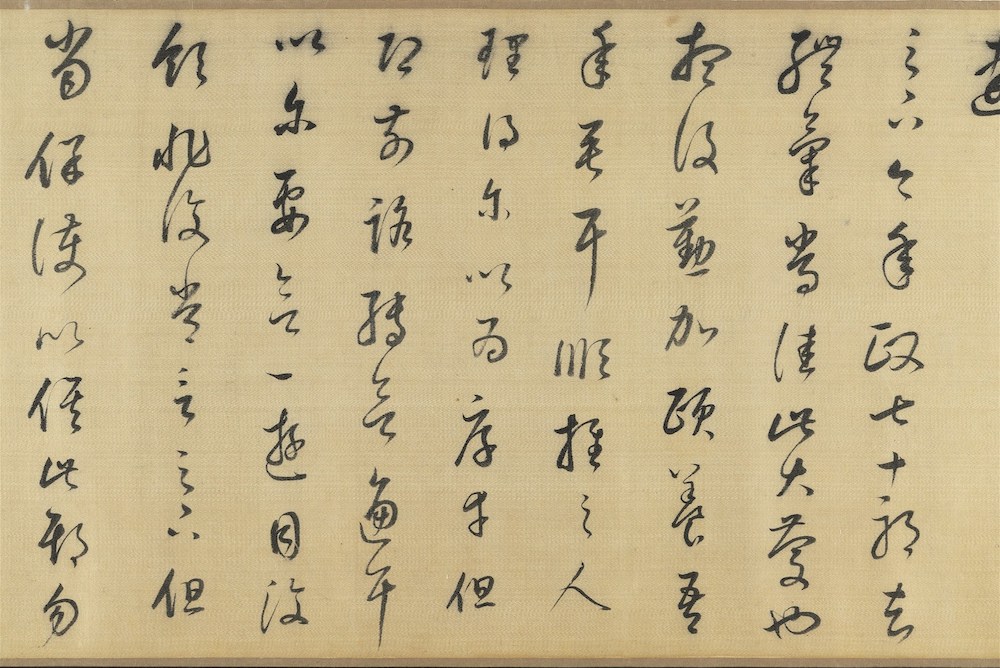

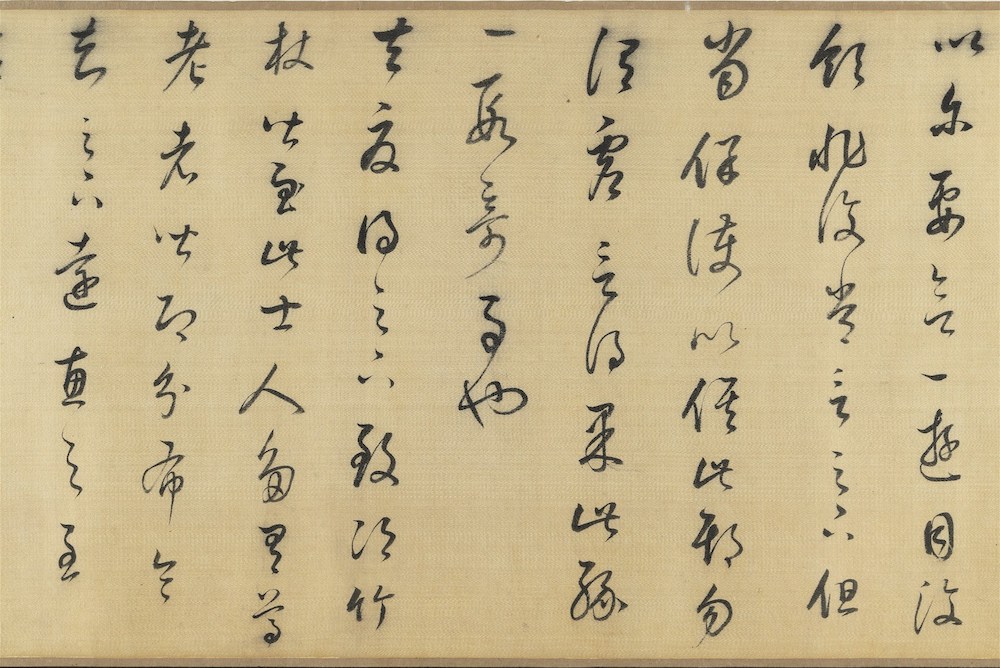

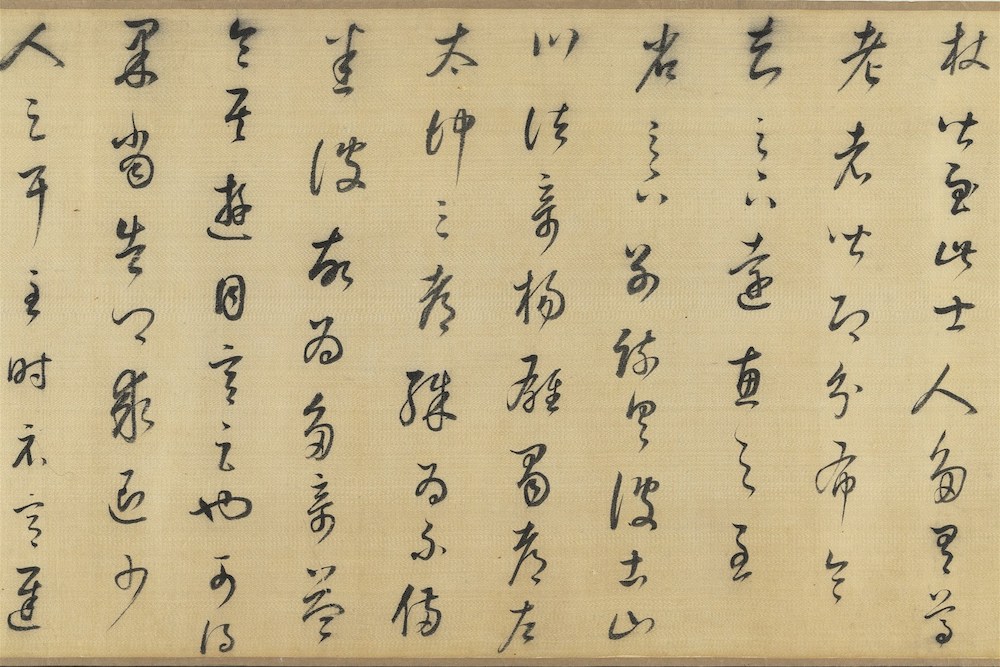

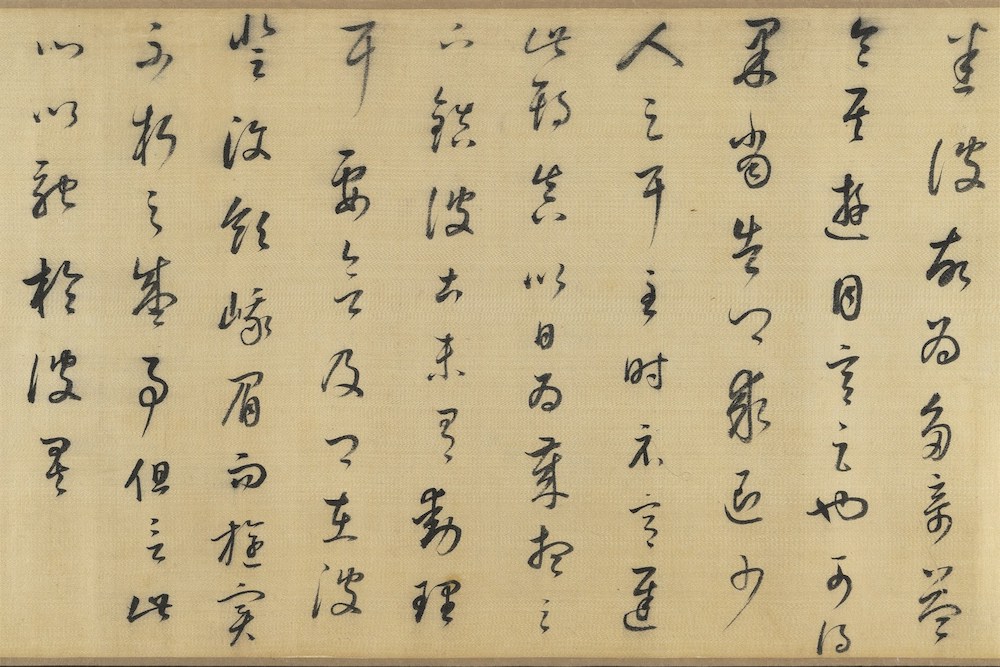

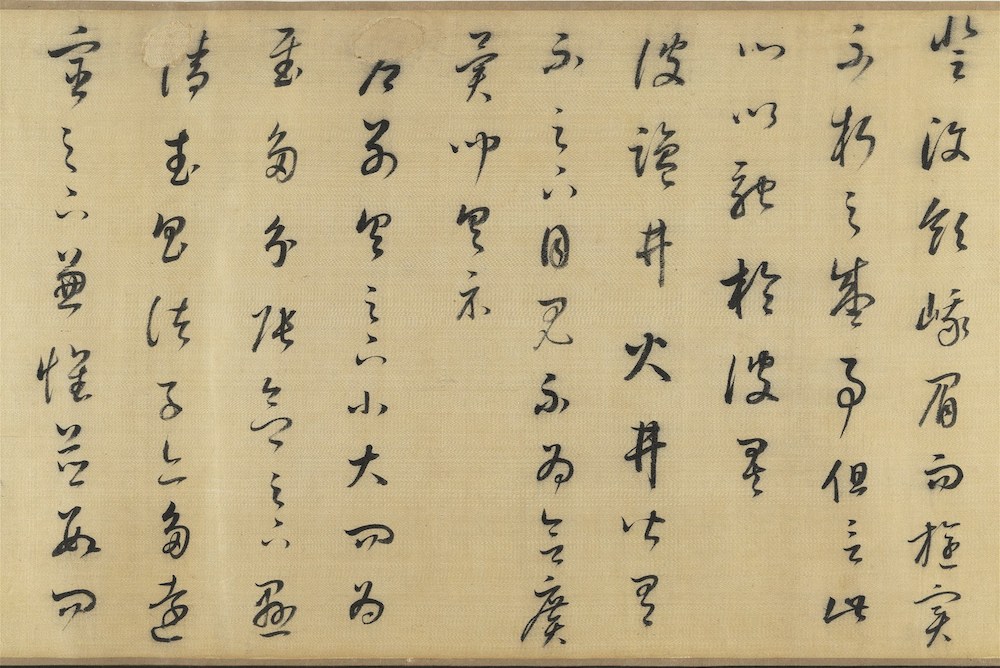

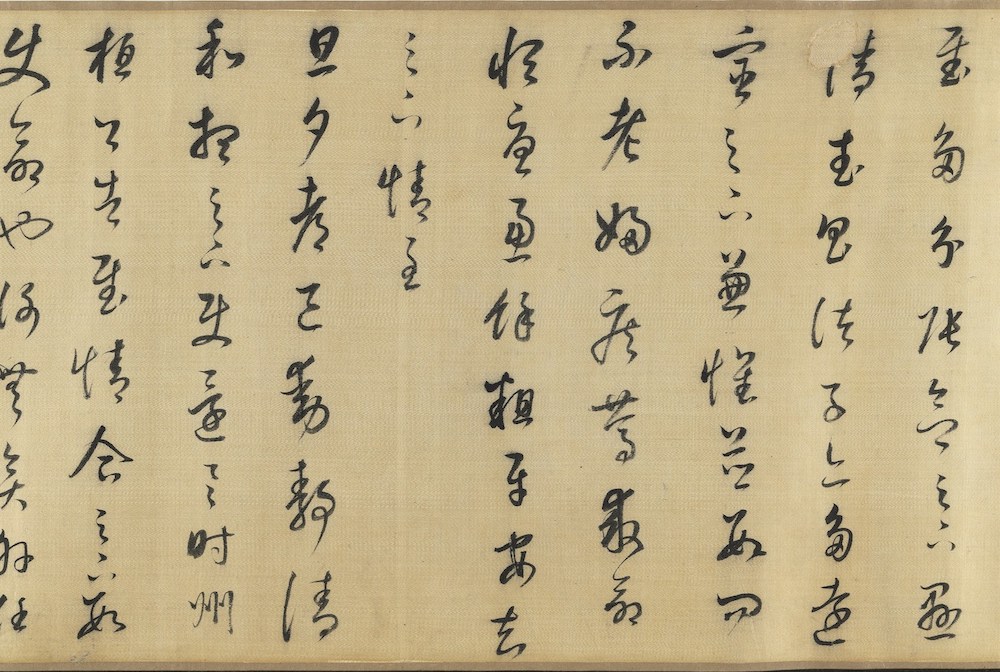

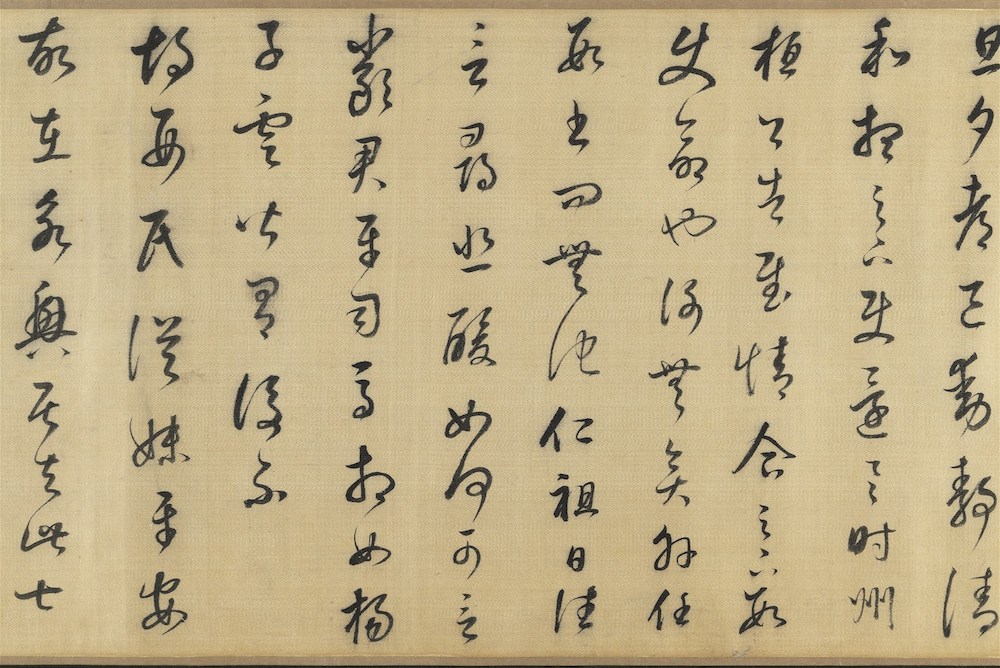

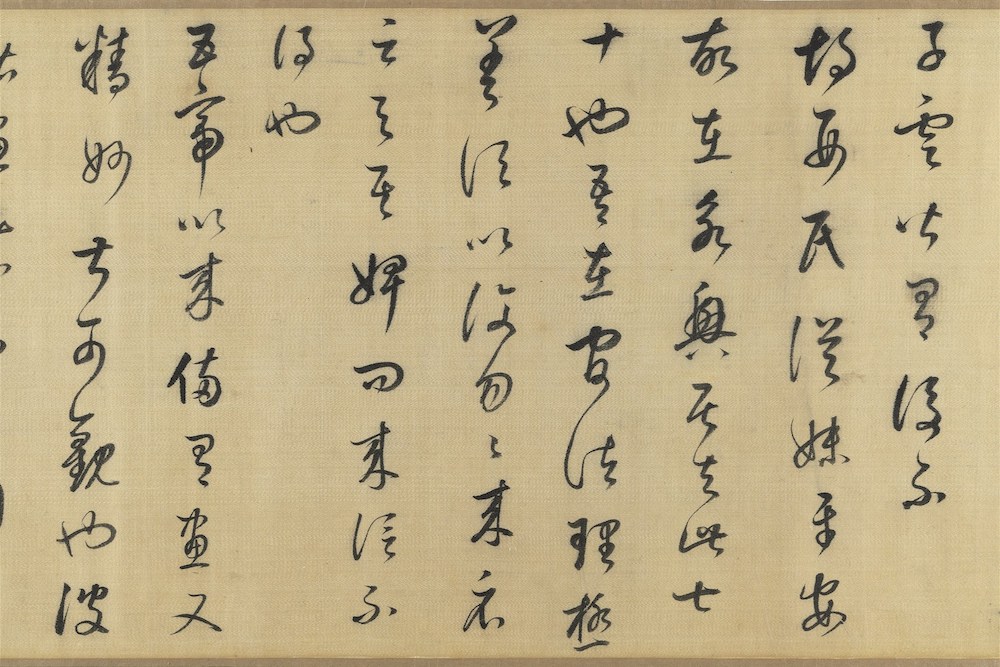

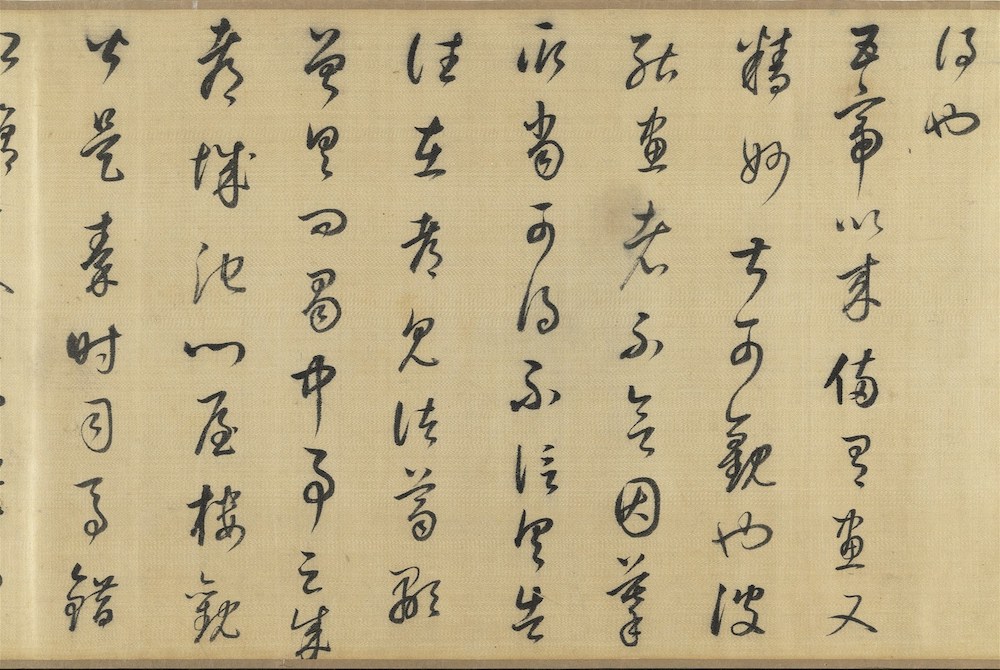

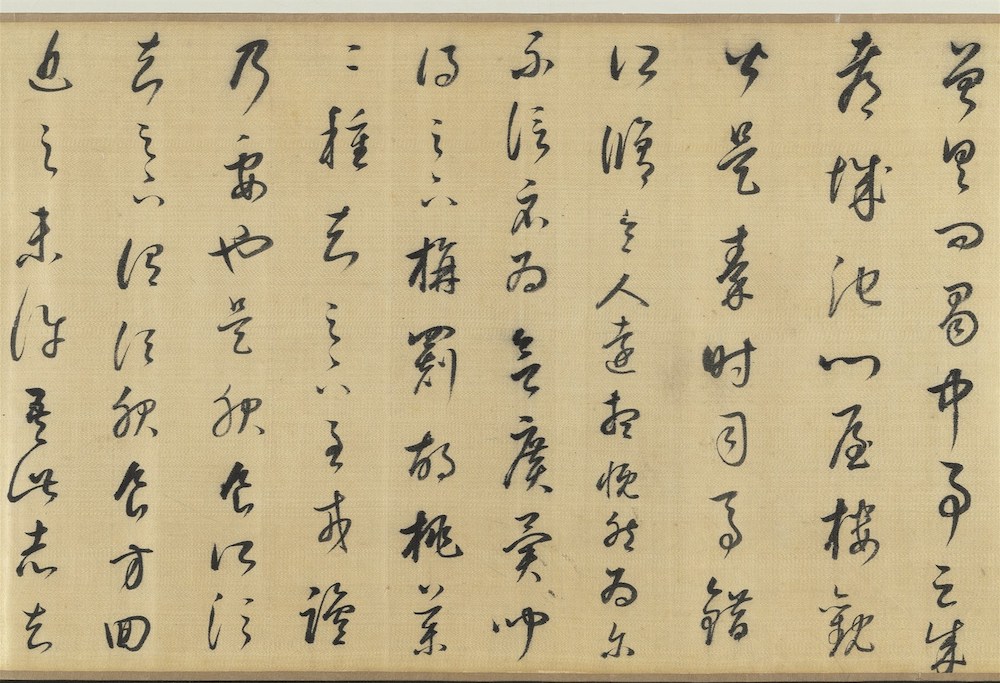

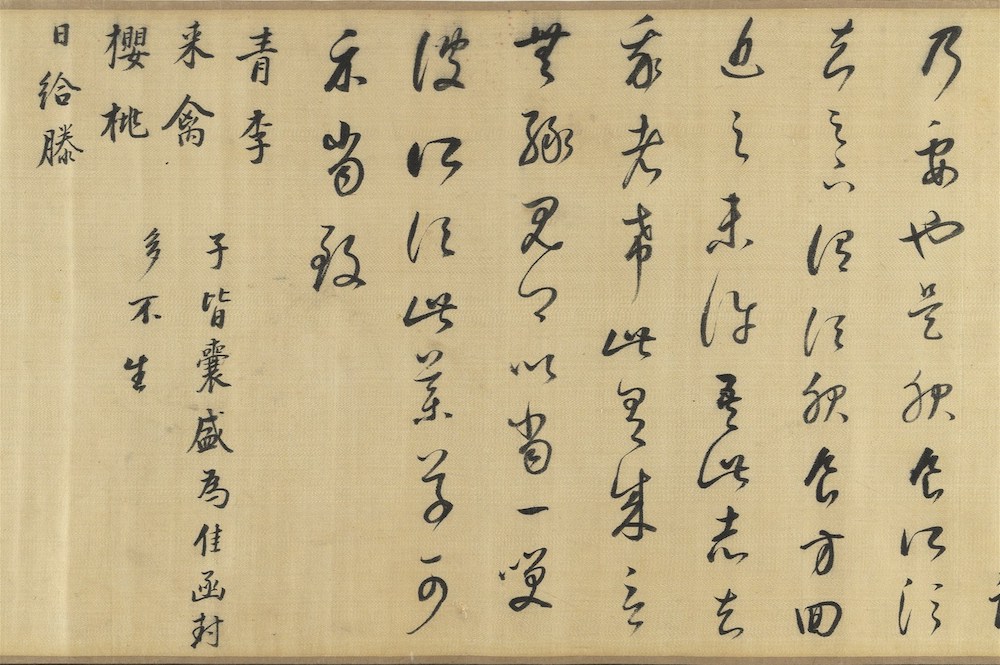

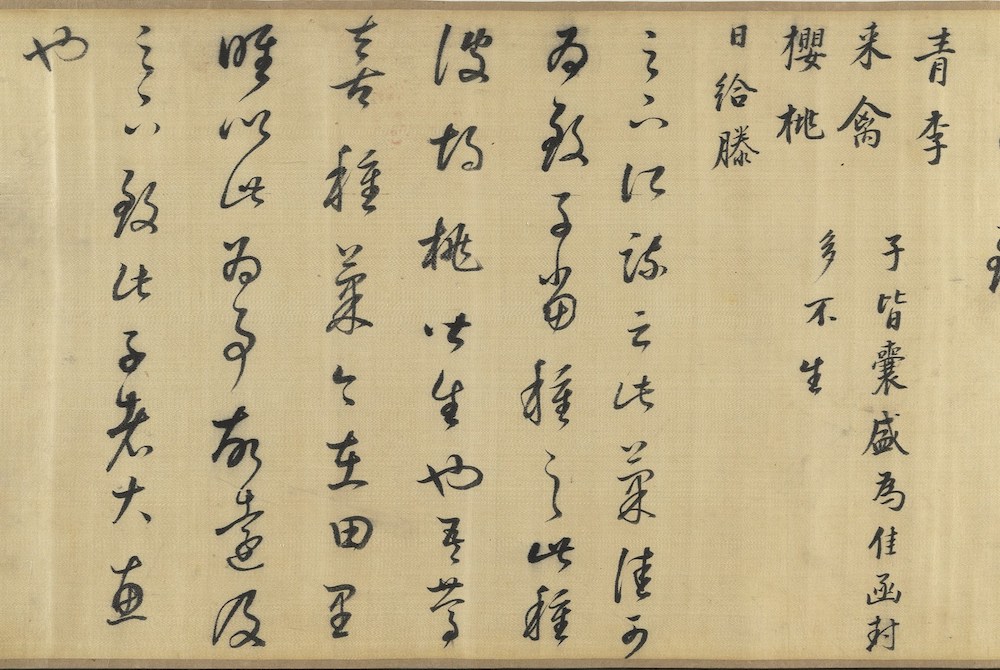

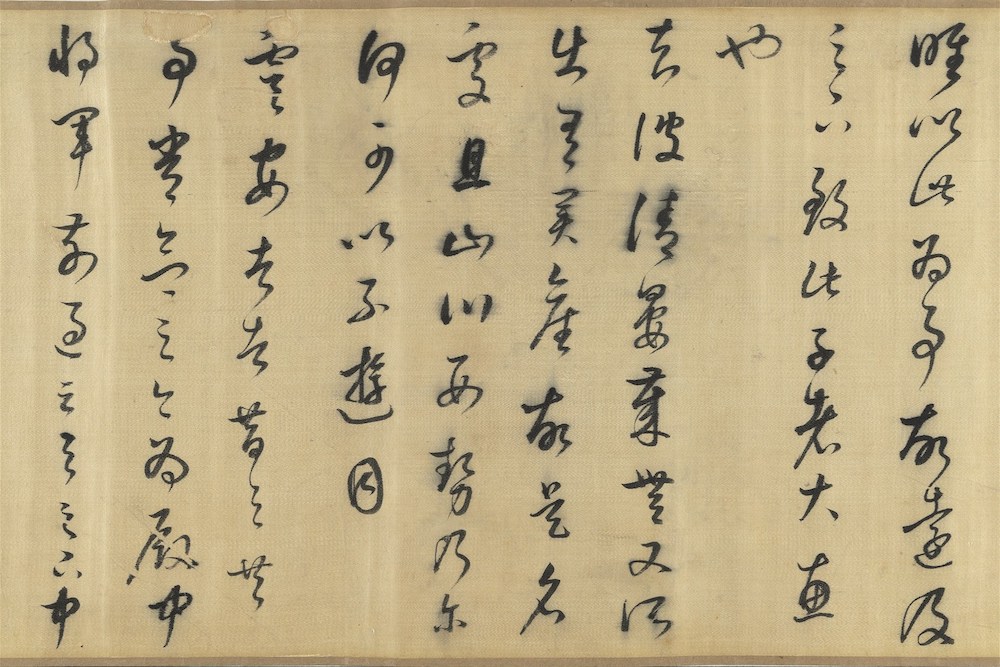

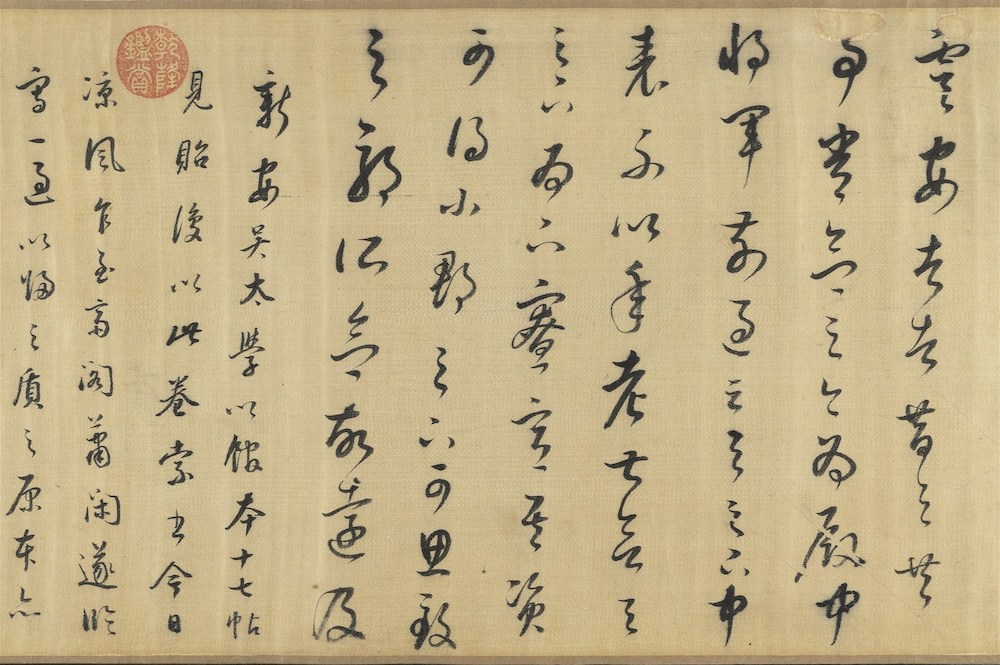

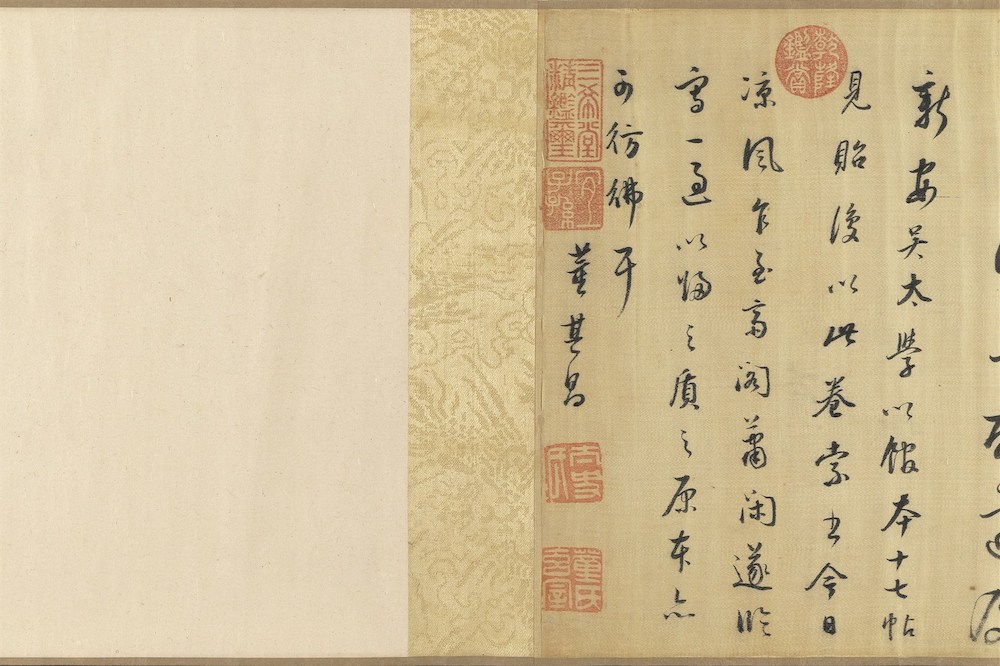

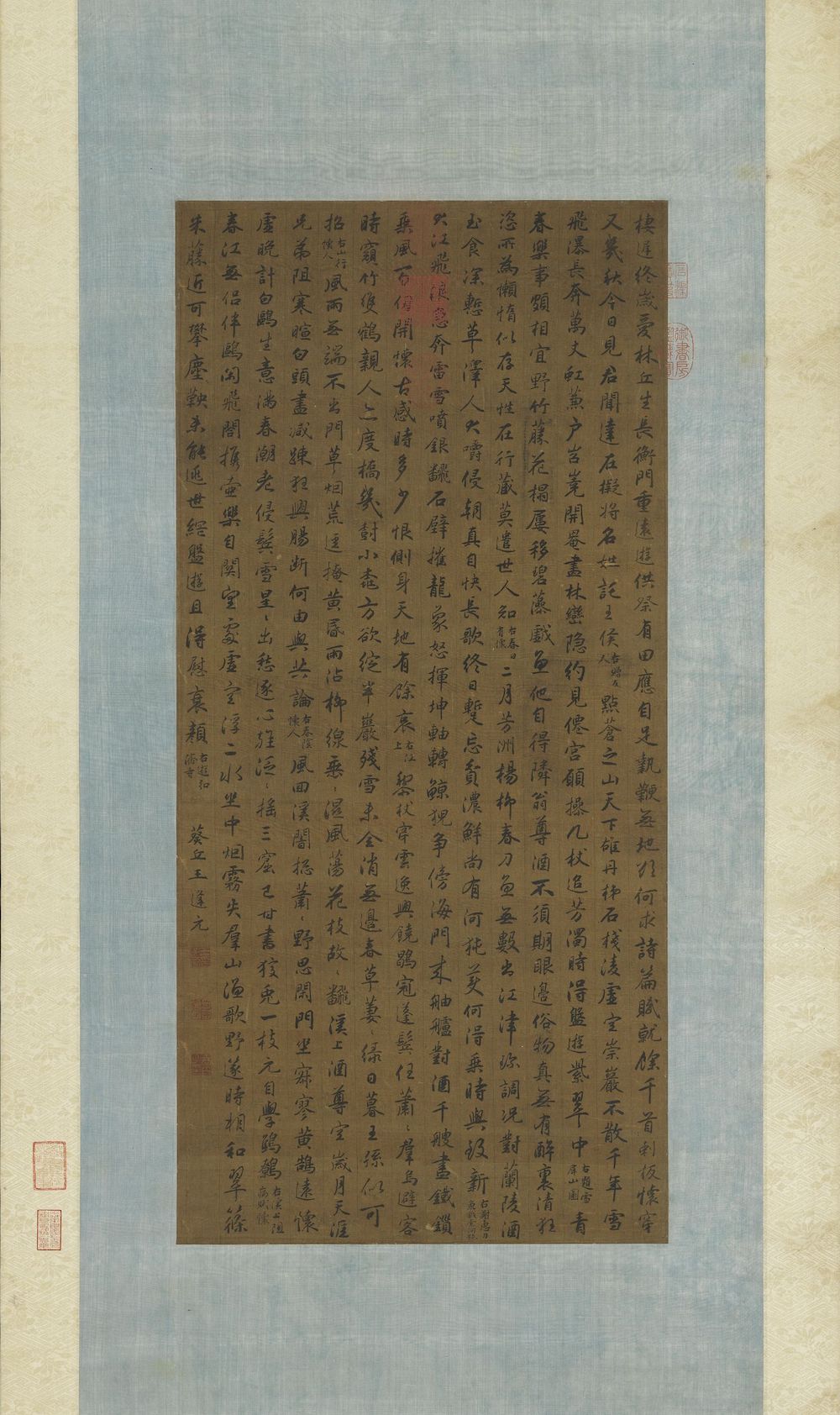

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

明 董其昌 臨十七帖(局部)

董其昌(1555-1636),字玄宰,號思白,江蘇華亭人。萬歷十七年(1589)進士,官至禮部尚書,謚文敏。善書畫,富收藏,精鑒賞。

本卷未署年款,研究指出是《馀清齋法帖》彙刻〈十七帖〉的臨本,時間在萬歷二十四年(1596)之后,書風飄逸秀潤。據此可以理解明代末期〈十七帖〉流行的時代背景,以及董氏臨古考據并重的書學態度。

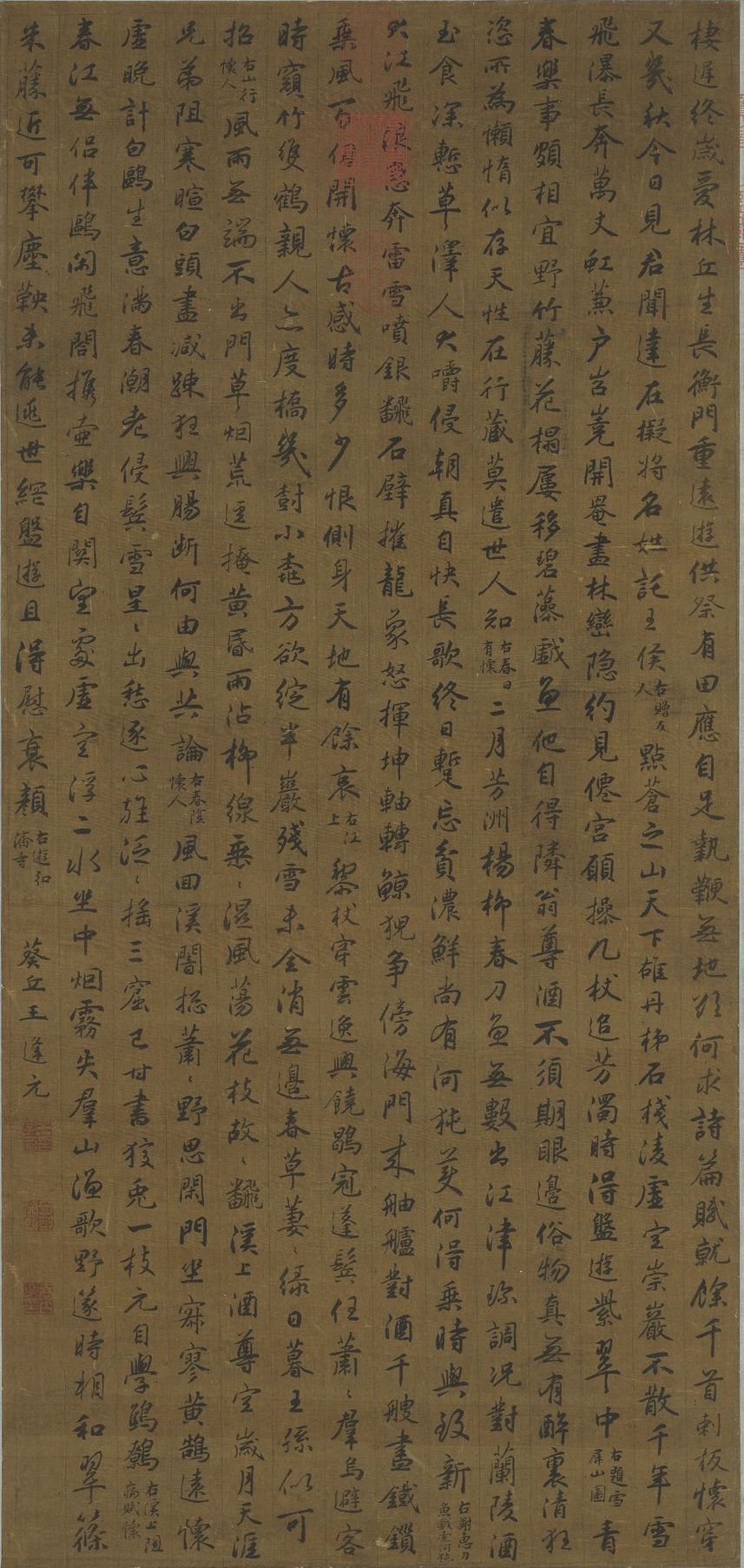

明 王逢元書七言律詩 軸

明 王逢元書七言律詩 軸

王逢元,生卒年不詳,金陵(今南京)人。字子新,號吉山。王韋之子,擅書,楷法鐘繇,草法王羲之父子。由于父子俱能書,人遂以大令呼逢元。 王逢元以書名于當世,或有人議其真書稍肥,顧璘則謂其莊重沉著,脫去佻巧,獨得鐘、王遺法。另周暉亦謂其書初學王羲之、智永、晚年乃出入黃庭堅。本幅為烏絲欄本,王逢元以行楷書七言律詩九首,運筆間帶有山谷意趣。

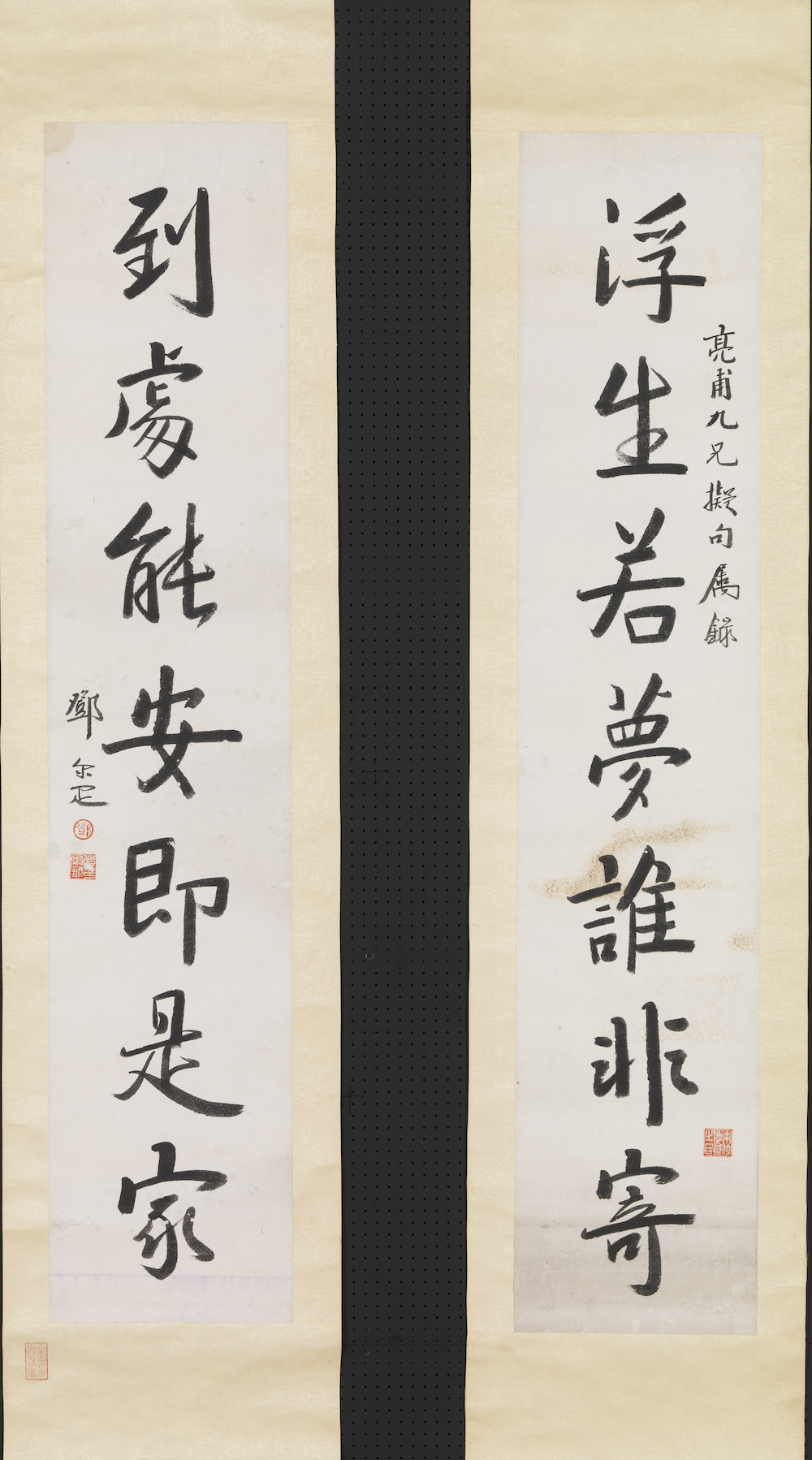

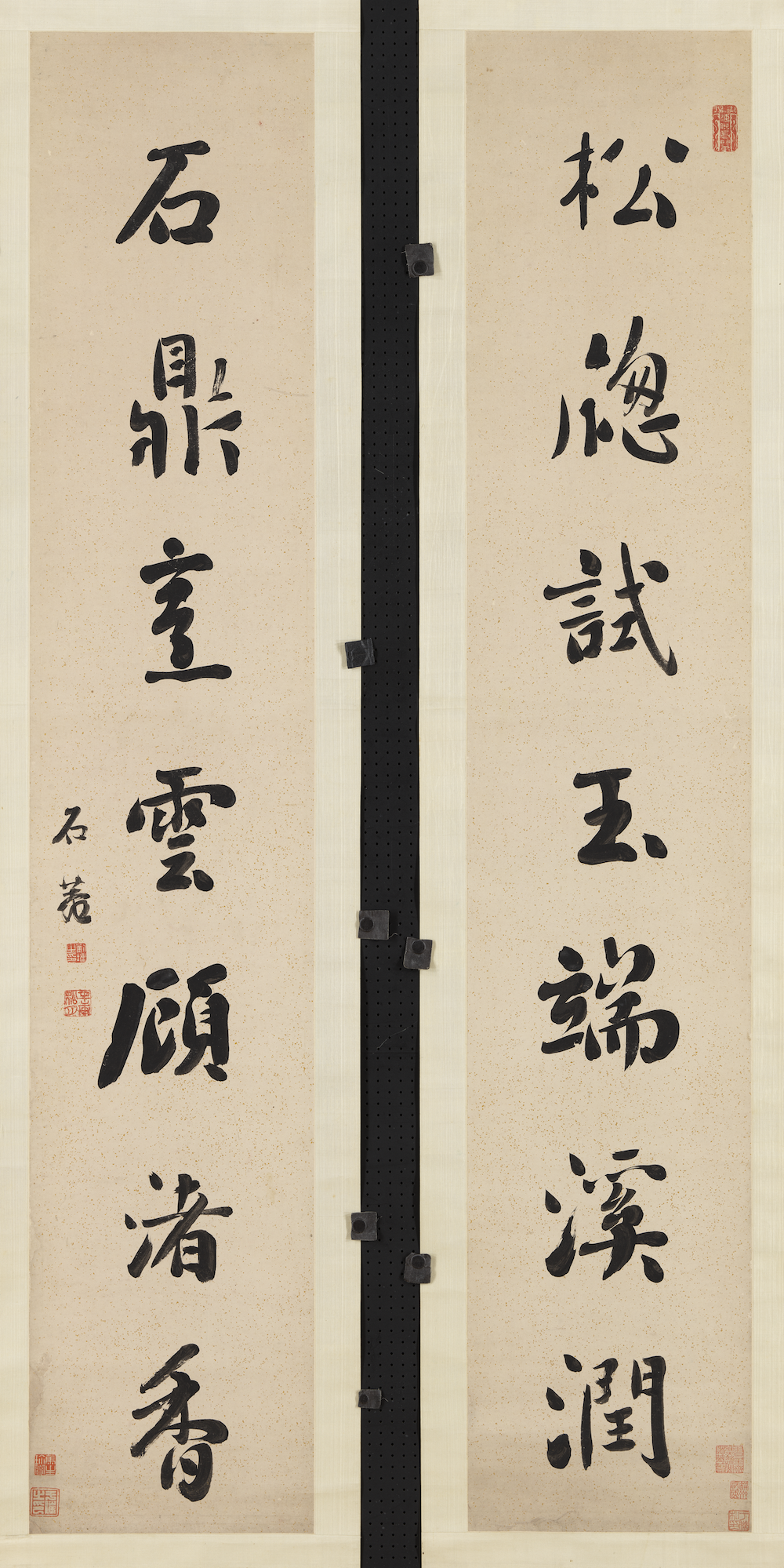

清鄧爾疋行書七言聯軸

釋文:“浮生若夢誰非寄。到處能安即是家。亮甫九兄擬句屬錄。鄧爾疋。”

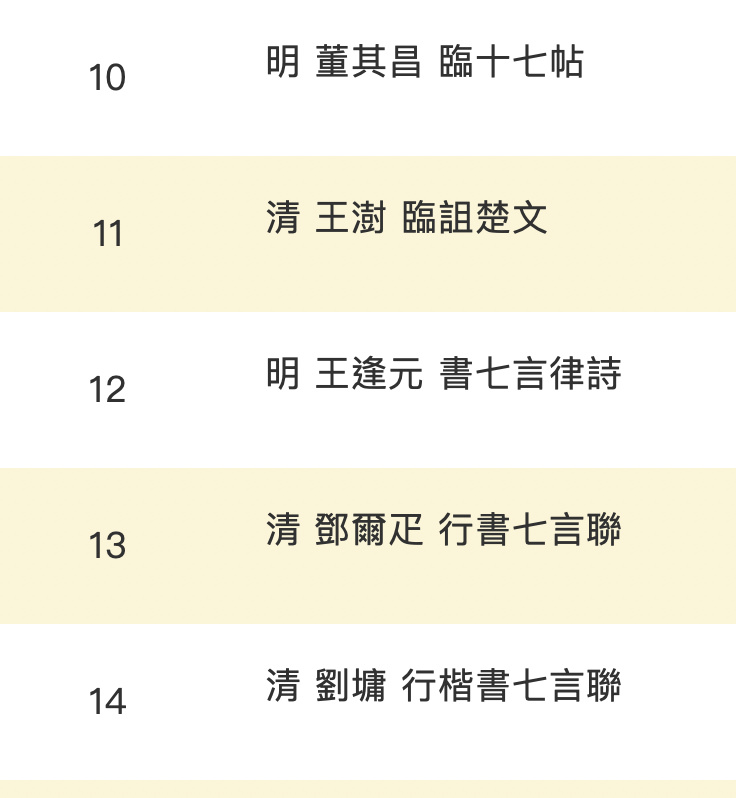

清 劉墉 行楷書七言聯 軸

釋文:“松牕試玉端溪潤。石鼎烹云顧渚香。石菴。”

展件清單:

(本文圖文據臺北故宮博物院資料)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司