- +1

西頭遺址入選全國十大考古新發現,為尋找西周“豳師”提供重要線索

發掘全景

3月28日,2022年度全國十大考古新發現揭曉,其中陜西旬邑西頭遺址成功入選,這是西北大學文化遺產學院主持和合作發掘的項目,第五次入選全國十大考古新發現。

2018年至2022年,西北大學、陜西省考古研究院、咸陽市文物考古研究所、旬邑縣文化和旅游局等單位對西頭遺址進行持續考古發掘工作,發掘面積4750平方米,先后發掘南頭、魚嘴坡、尖子、上廟、斜圳五個地點。發現仰韶、龍山、先周、西周、漢唐等各時期遺存,共發掘灰坑650余座,墓葬140座,陶窯、房址、灰溝等各類遺跡40余個,出土陶器、銅器、骨器、石器千余件。

通過區域性系統調查,結合考古勘探工作等種種證據表明西頭遺址是目前涇河流域考古發現規模最大、等級最高的商周時期遺址。同時遺址發現的西周大型城址、圍溝墓地及多座甲字形大墓,顯示了該遺址的高等級特征。

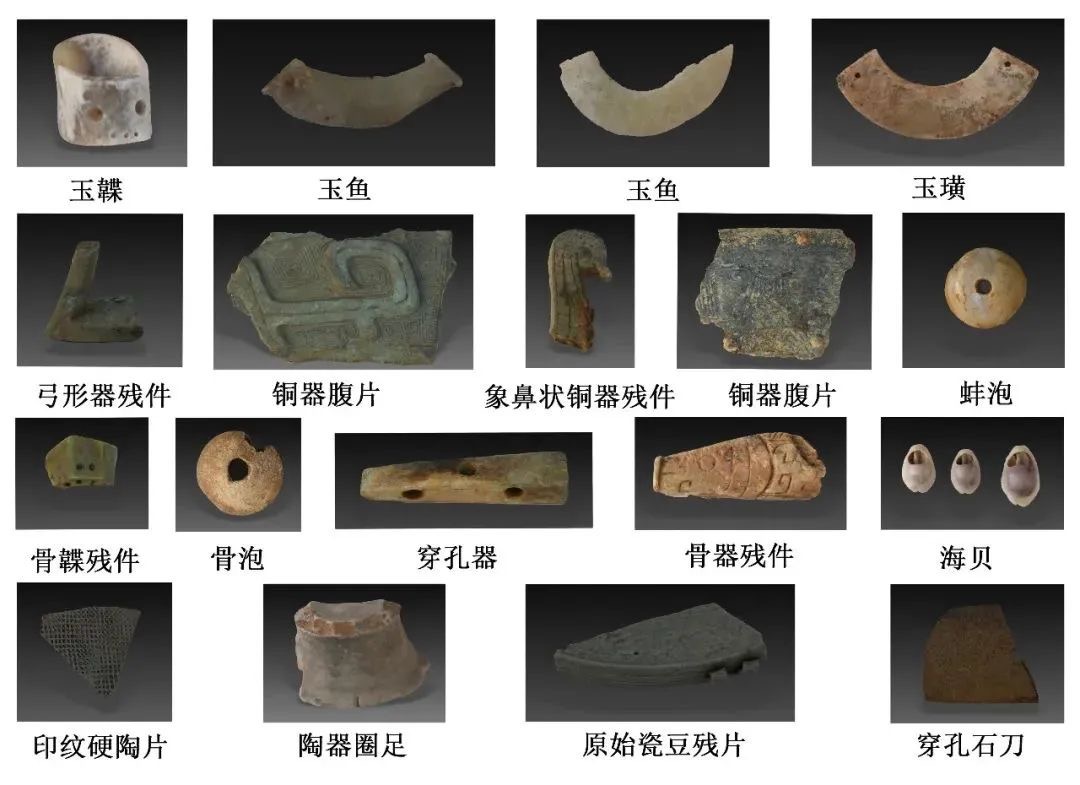

出土器物

旬邑西頭遺址

位于陜西省旬邑縣的西頭遺址,面積約300萬平方米,其中以商周時期遺存為主體的分布面積約200萬平方米。遺址具體地點在旬邑縣張洪鎮原底社區西側約1000米的西頭村,地處涇河東岸臺塬邊緣地帶,距涇河約5000米。

西頭遺址的發現可以追溯到20世紀。1943年,考古專家石璋如在涇河流域考古調查時發現該遺址,稱其為“南頭遺址”。第二次全國文物普查將該遺址稱為“上西頭遺址”。第三次全國文物普查明確該遺址以商周時期遺存為主體。2017年,西北大學等單位對該遺址進行了詳細調查與初步勘探,明確了遺址分布范圍和文化內涵,將新確認的遺址稱為“西頭遺址”。

該遺址考古工作的持續深入,為距今3000多年前人類在涇河流域的聚落形態及周文化起源研究增添了新的實物依據。

提及發掘過程,西頭遺址項目負責人、西北大學文化遺產學院教授豆海鋒回憶道:“我們第一次對遺址進行挖掘,發現堆積非常豐富,從新石器時代、先周、西周,漢唐至明清時期都有遺存發現。當時我們想到,這么復雜的堆積,這么大的遺址,應該會存在墓地。”

帶著這個問題,勘探過程中考古人員結合當地老百姓反映的線索,逐步擴大區域調查范圍,探尋到了揭開商周文明的密碼。“西頭遺址確實存在商周時期遺存連續分布的現象,這個結果完全突破了2017年之前所做的所有調查。”考古人員介紹道。

考古人員通過對出土文物的類型學比較,并結合碳十四系列樣品測年,建立起了晚商至西周晚期的年代序列,為區域文化演進提供了重要標尺。同時依據資料,將西頭遺址年代劃分為“孫家”類型(晚商偏早)、碾子坡文化遺存(晚商偏晚)、“混合”遺存(商末周初)、周文化遺存(西周中晚期)等4個階段。

馬坑

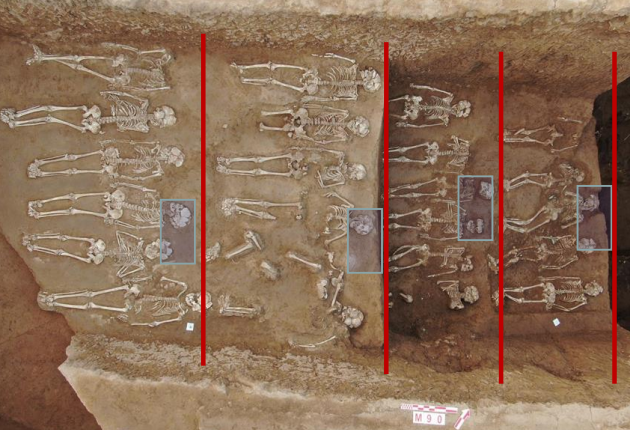

殉人38具,布滿整個墓道

在西頭遺址內,考古人員還發現了一處面積超過15萬平方米的大型圍溝墓地,圍溝內有墓葬近千座,目前已發掘西周墓葬120座,馬坑3座。

值得關注的是,墓地內發掘出的3座甲字形大墓。其中,M90為東西向大墓,墓道內發現排列有序殉人38具,按照“成排分布”的位置排放,分3層殉埋,布滿整個墓道。墓室西側二層臺發現5具殉人,墓室為一棺一槨,墓室底部有腰坑。同時,M90出土了大量海貝、蚌器、銅器殘件、原始瓷器殘片、骨器、石器、玉器及刻字卜骨等。

“周王朝吸取殷商王朝的教訓后,確立了‘以人為本’的統治思想,‘周公崇尚人文’,一般在墓葬中不實行人殉制度。在西頭遺址M90墓葬中發現如此多的殉人,表明這是一座西周時期延續商文化風格的墓葬。我們推測這是由于周王朝在建立初期,把一部分原本分布在河南安陽等地的商人,遷到如今旬邑這個地方,作為守衛該區域的軍事力量。根據墓葬及隨葬品中出土部分兵器的情況,初步判定該墓葬主人應是在涇河領域負責統籌管理的人群。”豆海鋒說。此外,墓室內還發現了帶字卜骨殘片,見有兩字。該甲骨文的發現進一步顯示了西頭遺址的聚落等級和人群身份的特殊性。

在西頭遺址中除了M90,還發掘了M98、M99兩座大墓,以及十余座中小墓。M98墓道弧曲,墓室方向與M90相一致,墓室為一棺一槨,墓室二層臺殘留有大量車馬器。M99墓室棺槨擾動嚴重,墓室西側出土遺物豐富,包括象牙梳、龍紋漆盤、漆盒、玉器、綠松石及金箔片等。通過出土遺物判斷,該圍溝墓地墓葬的年代主要集中在商末周初和西周早期。

另一個驚奇的發現是,M98、M99甲字形大墓墓道相接,M98墓道與M90相聯,說明兩座墓葬的墓主有密切關系。同時,墓葬外圍有圍溝,代表著這是一個單獨的墓地,表明圍溝里和圍溝外的人群存在差異。“古代的墓葬常常以血緣為核心進行埋葬。我們覺得它已經突破了血緣關系,是一個社會組織的墓地。”西北大學文化遺產學院博士后李曉健說。

殉人

為尋找文獻所載西周“豳師”提供重要線索

周人居住的“豳”地,一直是考古學的研究熱點,學界爭論不休,但相關史料并不明晰。隨著陜西西頭遺址發掘的不斷突破,有關“豳”地的歷史秘密逐漸出現新的拐角。

黃土高原的腹地涇河流域,是中華文明起源與發展的核心區域,也是締造周代禮制文明的核心地域。西頭遺址臨近陜西關中盆地,處于北緣地帶,周人先祖很長一段時間都在涇河中游,也就是“豳”的區域里面活動,這里是周人早期發展非常重要的階段。而關于這一部分的歷史文獻記載較為零星,也是考古成果少見的階段,因此,此次集中力量對西頭遺址的考古調查、發掘,也是為了回答西周人群變遷與發展的問題。

2022年,考古人員通過勘探,在西頭遺址西側區發現了一處面積約80萬平方米的城址,現存夯土城墻、壕溝及道路遺跡,通過對城址南城墻進行局部解剖,并結合城址內遺存判斷該城的年代為西周早中期,同時基本確認城址北、東、南三面城墻分布范圍。

“‘城’的發掘在考古中十分少見。在西周時期涇河流域來看,除了寧夏彭陽姚河塬遺址,這里算是第二個城。”豆海鋒說道。彭陽姚河塬處于涇河流域最上游,偏西北處,而西頭遺址更接近王畿處。最重要的是,“城”作為標桿性遺址,能夠給研究周文化提供更清晰的方向。

遺址內東北部,發現了冶煉殘爐、銅礦石、煉渣和爐壁殘塊等冶銅遺存;南頭地點發現了深穴式儲糧遺跡,坑內出土的三足甕中發現有炭化粟,其結構與漢唐時期官“倉”較為相近;建筑基址附近所見地層及灰坑內,已出土2000余件陶瓦,并有數量較多的原始瓷和印紋硬陶。

這些實證與考古人員的一步步猜想相互佐證,為西周城址的聚落功能研究提供了重要材料,涇河中游發現的唯一一處西周城址,更為探索文獻所載“公劉居豳”“古公亶父遷岐”等歷史事件提供了重要考古學線索。城址建造規范,功能劃分明確,是研究西周城邑的典型案例,為探尋周文化起源與發展,商周時期聚落布局、人群構成及社會變遷等提供了十分重要的考古學基點。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司