- +1

走近州橋遺址,一幅考古版的北宋“清明上河圖”

位于北宋汴京汴河上的州橋,總讓人聯想起中國畫史上的赫赫名跡《清明上河圖》,這一名橋多見于宋代詩文,如王安石“今夜重聞舊嗚咽,卻看山月話州橋”,《東京夢華錄》則有:“近橋兩岸,皆石壁,雕鐫海馬水獸飛云之狀,橋下密排石柱,蓋車駕御路也。”誰也沒有想到,這座無數次出現在古代詩文繪畫中的州橋,通過近些年的考古竟真的出現在了世人身邊。雖然已經不復當年的繁華,但是一石一畫皆是書中所寫。

澎湃新聞獲悉,3月28日,2022年度中國十大考古新發現將在終評后正式宣布,其中,河南開封州橋及附近汴河遺址是入圍的22個終評候選項目之一。

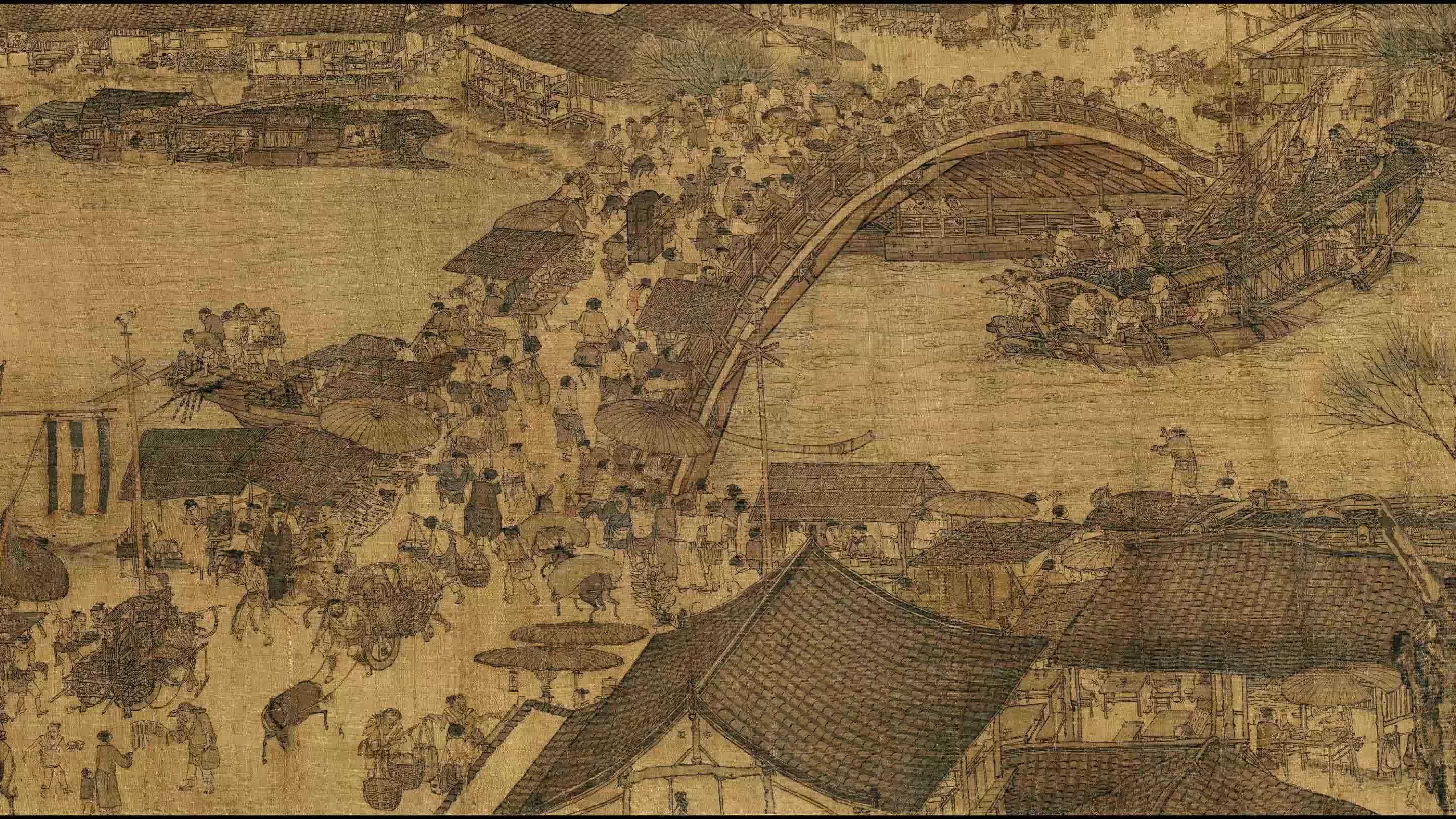

北宋《清明上河圖》局部

州橋遺址考古現場

王安石“今夜重聞舊嗚咽,卻看山月話州橋”、梅堯臣“堤上殘風雪,(州)橋邊盛酒樓”、范成大“州橋南北是天街,父老年年等駕回”等有關州橋的詩篇早已成為千古傳唱的佳句。古代開封名勝“汴京八景”中,“州橋明月”“汴水秋聲”“隋堤煙柳”三景都與汴河州橋有關。

歷史積淀下的州橋,早已不單單是一座交通意義上的橋,而成為代表北宋汴京的重要文化符號。

州橋位于今開封市中山路與自由路十字路口南約50米,是北宋東京城御街與大運河(汴河段)交叉點上的標志性建筑,始建于唐代建中年間(780-783年),后經五代、宋、金、元、明,至明末崇禎十五年(1642年)被黃河泛濫后的泥沙淤埋。1984年考古部門曾對其進行局部試掘,磚石結構的橋面頂端距今地表深4.5米,保存基本完好。

汴河自唐代進入汴州城始,便與之后開封城的命運興衰與共,位居開封城正中心汴河上的州橋,是開封千百年來興衰沉浮歷史的見證者。

1984年8月,開封市政部門在修筑下水管道時,考古工作者發現了古州橋遺址,遺址位于今開封市中山路與自由路交叉路口南約50米。隨后在工程范圍內開挖探溝,清理出了部分橋面,挖出橋孔中的淤泥,對橋址進行了初步考察。試掘出的州橋為南北向磚石結構的拱形橋,南北長17米、東西寬30米,橋面距當時地表深約4.3米,孔高6.58米,拱跨5.8米,橋基距地表深約12.5米,保存基本完好。2018年,河南省文物考古研究院聯合開封市文物考古研究所等又對其進行正式考古發掘,至今已完成發掘面積4400平方米,除了發現汴河河道及其南北兩岸河堤、州橋本體外,另發現有不同時期的灰坑、墓葬、水井、房屋建筑基址、灶、排水道、溝等遺跡110余處,出土遺物達6萬余件。尤其在州橋東側汴河河道兩岸發現的大型浮雕石壁,是目前國內發現的北宋時期體量最大的石刻壁畫,代表了北宋時期石作制度的最高規格和雕刻技術的最高水平,具有極高的史學、文化和審美價值。

州橋遺址巨幅石雕祥瑞壁畫局部 新華社 圖

考古發掘領隊、省文物考古研究院院長劉海旺在接受記者采訪時說,北宋東京城是當時世界上發展水平最高、規模最大的都城,對元、明、清時期北京城的城市布局具有重要影響。州橋遺址的考古發掘,對研究北宋東京城的布局、大運河水系東京段遺存、古代橋梁建筑技術等均具有重大意義。州橋石刻壁畫是目前國內發現的北宋時期體量最大的石刻壁畫,代表了北宋時期石作制度的最高規格和雕刻技術的最高水平,填補了北宋藝術史的空白。

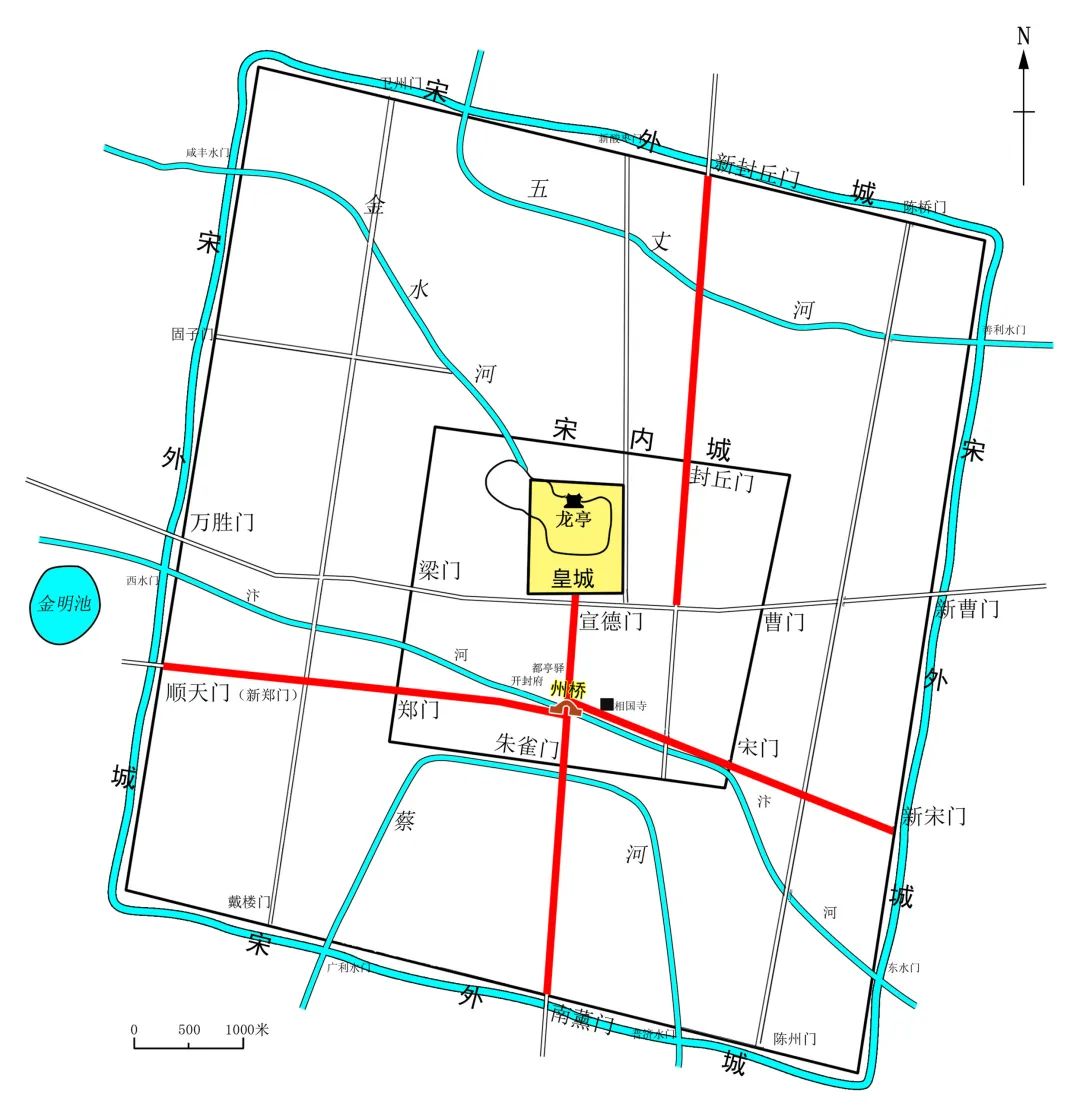

州橋與汴京城關系

2022年9月21日拍攝的開封北宋東京城州橋遺址。(圖片來自新華社)

一幅考古現場版的《清明上河圖》

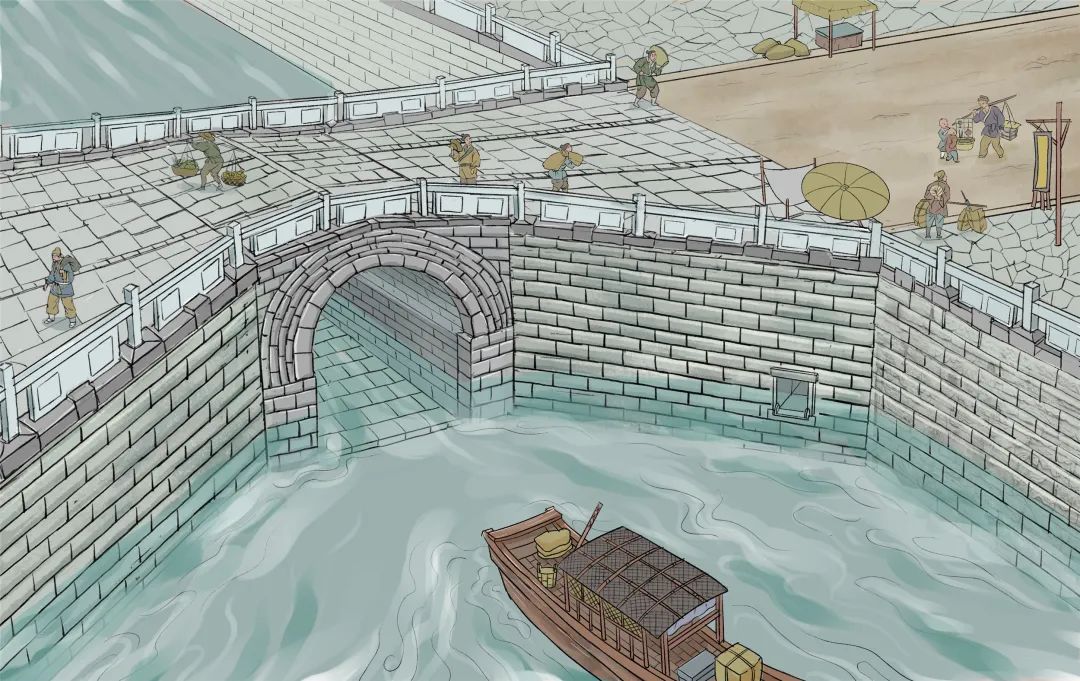

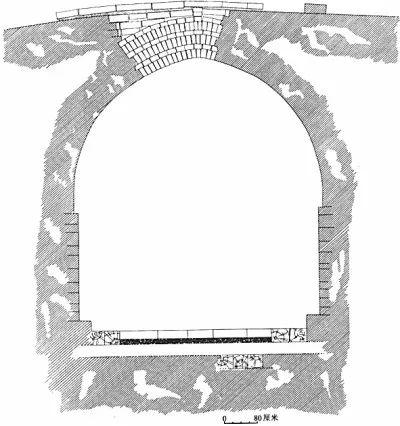

州橋是一座磚石結構單孔拱橋,時代為明代。橋面南北跨度為25.4米,東西寬約30米,南北橋臺東西兩側各展出雁翅,加上兩側雁翅,東西總寬約50米。州橋橋面中間略高,向南北兩側呈坡狀。橋券用青磚券成,券臉用斧刃石砌筑,橋孔兩側金剛墻用青石條東西順砌,從橋孔的側面平視,橋孔的橫截面呈現出類似城門洞的形狀。

明代州橋復原圖

根據考古發掘結果并參考文獻資料推測:宋代州橋為柱梁平橋,橋下密排石柱,橋現已不存;現存州橋為明代早期修建,是在宋代州橋橋基基礎上建造的單孔磚券石板(拱)橋。

在州橋東側的汴河河道南北兩岸發現有巨幅石雕祥瑞壁畫遺存,其上雕刻有海馬、瑞獸、祥云等。紋飾通高約3.3米,顯露出的石壁最長約23.2米,構成巨幅長卷。

巨幅石雕祥瑞壁畫遺存

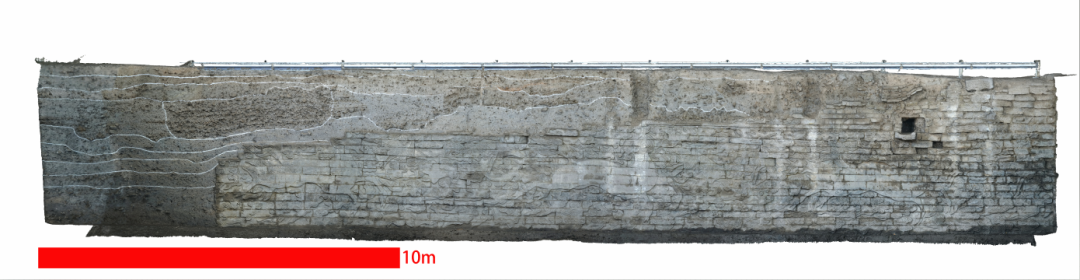

州橋東側汴河北岸石壁

州橋東側汴河南岸石壁

石壁中一匹海馬、兩只仙鶴構成一組圖案,每組圖案的長度約為7.5米,每幅石雕壁畫推測共有4組圖案(已完整揭露出來3組,另有1組被明代州橋雁翅所遮擋),根據石壁上的編碼推測每幅石雕壁畫總長度約為30米。

州橋東側汴河北岸石壁效果圖

石壁自下而上,第七層為雕刻層,每塊帶紋飾的青石上均有編號。北側石雕壁畫編號首字取自中國傳統習字蒙書教材《上大人》“上士由山水,中人坐竹林,王生自有性,平子本留心。”南側石雕壁畫編號首字取自《千字文》“天地元黃、宇宙洪荒、日月盈昃、辰宿列張。”

州橋東側汴河南岸石壁上的文字“洪廿八”

北宋東京城是中國都城史上具有轉折意義的都城,對元明清時期北京城的城市布局具有重要的影響,其中軸線與汴河交匯處的州橋是最具代表意義的標志性建筑之一;州橋遺址的考古發掘,對于研究北宋東京城的城市布局結構具有重大的意義,為探討北宋時期國家政治、經濟、文化、禮儀等提供了重要材料。

北宋船燈

州橋是運河遺產中的典型代表,其考古發掘還原了大運河及東京城繁榮的宏大歷史場景,填補了中國大運河東京城段遺產的空白,也為我國古代橋梁建筑技術等研究提供了新的重要資料。

北宋景德鎮窯青白瓷熏爐

河南大學黃河文明與可持續發展研究中心教授、博士生導師劉春迎認為,古代開封是一個和運河特別“有緣”的城市。公元前365年,魏惠王遷都大梁(今開封)后開鑿鴻溝,連接了黃、淮,使千里中原變成水陸通道,促進了大梁乃至魏國的繁榮,由此翻開了開封城市發展史上的第一頁光輝篇章。秦王政二十二年(公元前225年),秦派大將“王賁攻魏,引(黃)河(鴻)溝灌大梁,大梁城壞”,大梁城遂在滔滔黃水中化為廢墟一片。

此后,開封的再度興衰便和隋唐大運河結下了不解之緣。隋代開通的大運河其中段名通濟渠,是利用古代汴水改造而來,又因瀕臨汴州,亦稱汴渠、汴河。汴河西通河洛,南達江淮,是大運河中最主要的河段,“煬帝大業元年更令開導,名通濟渠,自洛陽西苑引谷、洛水達于河,自板渚引河入汴口,又從大梁之東引汴水入于泗,達于淮,自江都宮入于海。亦謂之御河。……公家運漕,私家商旅,舳艫相繼”(唐·李吉甫:《元和郡縣圖志》卷五)。汴河自隋朝開鑿,歷唐、五代、北宋、至金朝初年堙廢,先后通航五百余年,自唐朝中葉起,曾是維系中原王朝政治中心和江南經濟重心聯系的大動脈。尤其是在北宋時期,“唯汴水橫亙中國,首承大河,漕引江湖,利盡南海,半天下之財賦,并山澤之百貨,悉由此路而進”(元·脫脫等:《宋史》卷九三《汴河上》),將東南一帶的物資源源不斷地運抵東京,使開封處于“天下之樞”“萬國咸通”的重要地位。其繁華景象也通過北宋張擇端的不朽名作《清明上河圖》得以具象化保存下來。正如時人所謂:“有食則京師可立,汴河廢則大眾不可聚,汴河之于京師,乃是建國之本,非可與區區溝洫水利同言也。……大眾之命,惟汴河是賴。”(明·李濂:《汴京遺跡志》引張方平《論汴河利害事》)在某種意義上可以說,沒有汴河就沒有歷史上東京城的繁榮,沒有汴河就沒有流傳千古的《清明上河圖》。張擇端在《清明上河圖》中,為我們重筆描繪的有兩處主要景觀,其中一處是高大雄壯的東京城樓,另一處就是凌空高架的虹橋。虹橋和州橋同為北宋時期東京城區汴河上的橋梁,根據宋人孟元老《東京夢華錄》記載,“從東水門外七里曰虹橋”,可知當時虹橋尚遠在東京城外七里的郊區,而州橋則雄踞東京城正中,是全城的鬧市區和商業中心。如果說虹橋一帶是當時京都漕運的東大門戶的話,州橋附近則是汴河深入京城的重要港口,或者說是東京城內一處大型貨物中轉集散地。張擇端筆下的虹橋片段已是一幅人頭攢動、車水馬龍的熱鬧場面,由此來看,當年州橋一帶的繁榮景象更是不言而喻。

▲1984年發現的州橋橋孔縱剖圖。(資料圖片)

到金代,汴河開始逐漸斷流,明末崇禎十五年(公元1642年),開封城內的州橋連同汴河一起被黃河洪水灌城后的泥沙淤埋。本次州橋遺址的考古發掘,除了發現州橋本體及其南北兩岸河堤、宋代浮雕石壁之外,還對州橋東側汴河河道進行了深度發掘,清理出唐宋至明清時期的汴河河道遺存,并在河道兩岸發現有汴河上的“木岸狹河”工程,在河道底部發現有疑似的汴河沉船遺跡等,不僅印證了宋代筆記《東京夢華錄》等相關文獻的記載,也與歷史上的《清明上河圖》以及《水滸傳》等對東京城運河的描繪不謀而合,仿佛一幅考古現場版的清明上河圖,對運河遺址考古具有重大意義。

此次考古,在州橋東側的汴河兩岸發現的宋代大型石刻壁畫,印證了《東京夢華錄》所載:“州橋正對大內御街……其柱皆青石為之,石梁石筍楯欄,近橋兩岸,皆石壁雕鐫海馬水獸飛云之狀,橋下密排石柱,蓋車駕御路也。”經過技術檢測,石壁所用石料的氧化物組成等,與滎陽段溝河區域石塊極為接近,與文獻記載的北宋修建東京城石料來源地位于滎陽,基本吻合。

明代州橋疊壓宋代橋基,見證開封“城摞城”

開封市文物考古研究院副院長王三營此前表示,此次考古發現的州橋本體為明代早期所建,橋面南北跨度為26.4米,東西總寬約48米。明代州橋為磚石結構單孔拱橋,直接疊壓于宋代州橋橋基之上,進一步驗證了開封“城摞城”的特質。

原中國古都學會會長朱士光教授在接受媒體采訪時曾說:“‘城摞城’現象在文獻中早有記載,但一直沒有考古材料證明。……由于黃河多泥沙的獨特水文特性,黃河流域有許多大大小小的城邑遭受了與開封城同樣的命運,但開封是七朝古都,像它這樣疊壓的層次之多、規模之大,在中國5000年文明史上是絕無僅有的,在世界考古史和都城史上也是獨一無二的。”

劉春迎認為,本次發掘出的州橋,廢棄于明末,是明代早期利用宋代州橋橋基建造而成,州橋及其兩側河道自唐代至今的文化堆積層層疊壓,首次以清晰直觀的地層剖面,揭示出古代開封城發展、演變軌跡中的“橋摞橋”“路摞路”“河摞河”現象,一橋越千載,一河覽古今,可謂展示開封城摞城歷史地理奇觀的理想窗口。

▲北宋東京城、州橋遺址位置實測圖。(資料圖片)

此前,開封考古工作者在州橋遺址的開封中山路南北一線,曾分別勘探出了歷史上開封城的宣德門、午門、朱雀門、南熏門等重要遺址,初步揭示出了古代開封城傳統布局中軸線的演變軌跡,這條軸線早在唐代汴州城時形成,后經五代、北宋發展漸趨完善,一直到金、元、明、清,其位置始終沒有移動。例如,本次考古發掘出的州橋遺址橋面南北跨度為26.4米、東西寬約30米,其規制恰好與改造之前的開封中山路路面寬度一致,也可視為開封城中軸線千年未變的證據之一,這在中國古代都城發展史及至世界城市史上都是極為罕見的。

據悉,本次州橋遺址的考古發掘中,出土各類文物標本60000多件,質地包括陶、瓷、石、玉、木、骨、金、銀、銅、鐵、蚌、琉璃等,其中三尊鎏金銅造像,造型優美,做工精湛,極為珍貴。造像出自州橋橋體廢墟之上的明代金龍四大王廟殘基中,其中一尊為金龍四大王造像,有六條手臂,怒目圓睜,牙關緊咬,呈端坐狀,另外兩尊分別為文昌帝君和真武帝君造像,可謂重要的運河文化遺產。據《開封府志》記載,金龍四大王廟是明代開封城內著名的河神廟,明清時期開封地區黃河水患頻仍,以上三尊造像應和當時盛行的河神祭祀之風有關。

(本文部分內容據相關歷史文獻、“文博中國”、劉春迎相關文獻)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司