- +1

模仿與失真:德國(guó)六八脈絡(luò)下的2018漢堡大學(xué)占領(lǐng)運(yùn)動(dòng)

1968之后的六八已經(jīng)不再指代一個(gè)具體時(shí)間,而是一個(gè)概念。因此,今天在德國(guó)談起68說(shuō)是六八,但德國(guó)六八的好幾個(gè)重要事件實(shí)際上發(fā)生在1967年。

因此,在公共語(yǔ)境下統(tǒng)稱為68一代的到了德國(guó)的特定語(yǔ)境下有時(shí)會(huì)被稱為67一代,因?yàn)榈聡?guó)68年間的調(diào)基本上是在1967年定下的。德國(guó)六八的導(dǎo)火索是發(fā)生在1967年6月2日的歐內(nèi)索格之死:日耳曼文學(xué)學(xué)生貝諾·歐內(nèi)索格于1967年6月2日在柏林德意志歌劇院進(jìn)行反對(duì)動(dòng)用秘密警察對(duì)付學(xué)生的伊朗國(guó)王穆罕默德·禮薩·巴列維訪問(wèn)德國(guó)的示威活動(dòng)時(shí),被便衣警察槍殺。這是他首次參加政治示威。這個(gè)年僅26歲,重點(diǎn)研究德語(yǔ)文學(xué)浪漫主義的青年被射殺時(shí),妻子正在懷他們頭胎的孩子。他的死亡是左翼的一個(gè)集合點(diǎn),六二運(yùn)動(dòng)團(tuán)體以他被殺的那天命名。

歐內(nèi)索格的死使1960年代末的左翼學(xué)生和青年運(yùn)動(dòng)膨脹起來(lái),許多大學(xué)都產(chǎn)生了騷亂。歐內(nèi)索格葬禮一周后,在漢諾威成立的反抗者議會(huì)使學(xué)生運(yùn)動(dòng)迅速擴(kuò)大,也給那些仍然相信緩和的人們明示了其爆炸性的影響力。漢堡的時(shí)代周刊發(fā)表聲明,要求獨(dú)立檢察官調(diào)查歐內(nèi)索格之死的來(lái)龍去脈,多名包括著名教授在內(nèi)的學(xué)界人士簽署了這些聲明。而這就為德國(guó)六八名言的誕生埋下了伏筆。在參加歐內(nèi)索格公開(kāi)葬禮和反抗者議會(huì)的人群中,有當(dāng)年的漢堡大學(xué)學(xué)生會(huì)代表迪特列夫·阿爾貝斯和格爾特·貝默。幾個(gè)月后,在1967年11月,阿爾貝斯和貝默在參加葬禮時(shí)所用的黑綢上,把當(dāng)時(shí)的想法和表述加以潤(rùn)色,寫上了后來(lái)成為德國(guó)六八名言的標(biāo)語(yǔ)“袍里——千年陳腐之氣”。

與此同時(shí),自60年代中期開(kāi)始活躍的德國(guó)社會(huì)主義學(xué)生聯(lián)盟使西柏林成為運(yùn)動(dòng)的中心地。1968年,遙相呼應(yīng)的國(guó)際環(huán)境,包括美國(guó),法國(guó),墨西哥等地的68運(yùn)動(dòng)以及發(fā)生在第三世界國(guó)家的解放運(yùn)動(dòng)讓德國(guó)學(xué)生越發(fā)感到勇氣倍增,從而也激化了德國(guó)六八。

一方面,1967年以來(lái)的運(yùn)動(dòng)繼續(xù)擴(kuò)大,開(kāi)始滲透在社會(huì)生活的方方面面,另一方面,自67以來(lái)的運(yùn)動(dòng)形勢(shì)也開(kāi)始不可避免地出現(xiàn)了一些極端情況:1968年4月2日,稍后組建了“紅軍派”的安德雷亞斯·巴德和古德倫·恩斯林縱火點(diǎn)燃了一家代表“資本主義”的百貨公司,從而為日后長(zhǎng)達(dá)十來(lái)年的恐怖主義活動(dòng)揭開(kāi)了序幕。1968年4月11日,德國(guó)社會(huì)主義學(xué)生聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)人魯?shù)稀ざ攀部擞龃獭.?dāng)醫(yī)生在對(duì)杜什克實(shí)行搶救時(shí),施普林格出版社的晨報(bào)記者警告自己的同事不要插手此事,造成上百名憤怒的學(xué)生沖擊出版社,事件升級(jí),德國(guó)當(dāng)局不得不派出軍警,雙方形成對(duì)峙。1968年5月30日,德國(guó)議會(huì)通過(guò)緊急狀況法,確保國(guó)家在危機(jī)情況下(自然災(zāi)害,起義,戰(zhàn)爭(zhēng))有行使特殊職能的能力,遭到議會(huì)外反對(duì)派的大規(guī)模反對(duì)。德國(guó)的1968在一場(chǎng)游一次騷亂中度過(guò)。

在此之后,產(chǎn)生在德國(guó)68年間的派系間距離越來(lái)越遠(yuǎn),最終變成互不相認(rèn)的兩方:主流的68一代支持社會(huì)民主黨的威利·勃蘭特選上總理,而極端的紅軍派則開(kāi)始了一系列縱火,暗殺,綁架。

與其他國(guó)家相比,德國(guó)的六八主題多有重合之處:反戰(zhàn),生態(tài),男女平等。但和其他國(guó)家一樣(例如美國(guó)的種族平等和法國(guó)的要求戴高樂(lè)總統(tǒng)下臺(tái)的呼吁),德國(guó)六八也有自己的特點(diǎn):反對(duì)專制,反對(duì)威權(quán),要求民主,而這兩點(diǎn)都是以反思和反對(duì)家長(zhǎng)式權(quán)威作為方法論的,從而具有更多社會(huì)而非政治的意味。德國(guó)的六八特色主題——對(duì)納粹極權(quán)的反思和要求更多高校民主——無(wú)一不帶有這樣的色彩。

并不是自然而然的歷史反思:德國(guó)的二戰(zhàn)反思和68

在1968五十年周年的春天,歐洲自詡有些情懷的報(bào)紙紛紛提起了當(dāng)年的“五月風(fēng)暴”。對(duì)德國(guó)的“68一代”以及紀(jì)念68的人來(lái)說(shuō),當(dāng)年的漢諾威大學(xué)生貝諾 歐內(nèi)索格之死和封殺施普林格出版社事件,是值得一書再書的。因?yàn)檫@兩件事都引發(fā)了大規(guī)模學(xué)生運(yùn)動(dòng),與人們對(duì)68一代“風(fēng)起云涌”的想象遙相呼應(yīng)。而且,歐內(nèi)索格之死里的“文學(xué)青年”和“妻子懷孕”以及封殺施普林格出版社時(shí)的死亡、騷亂、對(duì)峙,全都是讓人腎上腺素激升的話題。

德國(guó)漢堡是一座商人之城。這使得這座城市的精神氣質(zhì)非常務(wù)實(shí),非常不容易被“忽悠”,或者說(shuō),非常不“革命”。所以,漢堡起初并不像西柏林或法蘭克福那樣是1968年左右學(xué)生運(yùn)動(dòng)的中心。使?jié)h堡必須被寫進(jìn)德國(guó)1968年學(xué)生運(yùn)動(dòng)歷史的,是當(dāng)年的漢堡經(jīng)濟(jì)與政治大學(xué)——現(xiàn)在的漢堡大學(xué)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)學(xué)院,也就是鄙院——的學(xué)生迪特列夫?阿爾貝斯和格爾特?貝默沿著大報(bào)告廳拾級(jí)而下時(shí)打出的標(biāo)語(yǔ)。

“袍里——千年陳腐之氣”成為68名言,除了押韻之外,還湊巧很好地概括了60年代末的德國(guó)學(xué)生運(yùn)動(dòng):借用對(duì)學(xué)術(shù)體制的諷刺抨擊整個(gè)社會(huì)的僵化。“袍里”,指的當(dāng)然是學(xué)閥們的袍子(類似英國(guó)律政劇里律師們開(kāi)庭穿的黑袍,這類袍子只有學(xué)者,神職人員和專業(yè)法律人士才可以穿)。當(dāng)年,阿爾貝斯和貝默特意找來(lái)一個(gè)學(xué)生,穿上在很多人眼中代表威嚴(yán)的中世紀(jì)式大學(xué)士袍,而他倆就扯著橫幅走在袍子前面。“千年”,既是在暗示這種體制從中世紀(jì)而來(lái)——從而也就足夠腐舊,更是在借希特勒曾經(jīng)希望的“千年帝國(guó)”,影射在學(xué)生抗議者眼中,這種體制簡(jiǎn)直就和納粹一樣專制。在因?yàn)槎?zhàn)歷史付出了慘重代價(jià)的德國(guó),這樣的聯(lián)想是非常揭傷疤的。“陳腐之氣”一詞的本意原是“久久不開(kāi)窗而產(chǎn)生的室內(nèi)的污濁空氣”,這個(gè)比喻既刻薄又形象,以至于后來(lái),“陳腐之氣”這個(gè)詞已經(jīng)成為德國(guó)68的一句暗語(yǔ),聽(tīng)到的人都會(huì)心照不宣地點(diǎn)點(diǎn)頭。

這個(gè)從當(dāng)年漢堡經(jīng)濟(jì)與政治大學(xué)大報(bào)告廳里迅速走紅的名言并不是一拍腦袋想出來(lái)的。它的第一個(gè)版本在時(shí)任學(xué)生會(huì)代表的阿爾貝斯和貝默去漢諾威參加歐內(nèi)索格葬禮的時(shí)候就出現(xiàn)了。甚至連那條著名的橫幅都不是臨時(shí)制作,而是在葬禮時(shí)已經(jīng)用過(guò)的一條黑絲帶。這條黑絲帶被貝默藏在外套口袋里,當(dāng)教授們?cè)诖髨?bào)告廳坐穩(wěn)后,才突然展開(kāi)。

據(jù)在場(chǎng)的人回憶,當(dāng)時(shí)一位教伊斯蘭文化的教授被條幅上納粹的隱喻激怒,大喊“您就該被送進(jìn)集中營(yíng)!”。以今日德國(guó)的風(fēng)氣來(lái)看,為人師表者在公共場(chǎng)合發(fā)出這樣的言辭無(wú)法想象——除了輿論的軒然大波之外,那幾乎可以肯定意味著他任何公共職務(wù)生涯的終點(diǎn)。但當(dāng)年的這位教授只是立刻被短期停職而已,在“短期停職”之后,其長(zhǎng)遠(yuǎn)的名和利都沒(méi)有受到影響。

今天的德國(guó)以“深刻反思二戰(zhàn)”舉世聞名——尤其是,當(dāng)我們作為東亞人拿它和日本的態(tài)度相比較的時(shí)候,幾乎一定會(huì)舉出1970年德國(guó)總理勃蘭特在華沙的一跪和配詞,“一個(gè)人跪下去,一個(gè)民族站起來(lái)”。但如果把時(shí)間回?fù)艿?960年代初,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),今天我們津津樂(lè)道的德國(guó)“反思”還僅僅停留在必要的政治姿態(tài)上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有進(jìn)入社會(huì)。直至68年間,德國(guó)對(duì)納粹歷史的態(tài)度都被某種“實(shí)用主義”所主導(dǎo),西德五十年代的經(jīng)濟(jì)奇跡某種程度上是以通過(guò)從對(duì)自己的納粹歷史的糾結(jié)中抽離來(lái)快速獲得物質(zhì)上的提升作為代價(jià)的。

1968年11月8日,基督教民主聯(lián)盟召開(kāi)大會(huì)。一個(gè)名叫碧阿特?克拉斯菲爾德的新聞學(xué)學(xué)生在柏林的議會(huì)大廳里公然揭露1966至1969年間擔(dān)任德國(guó)總理的庫(kù)爾特?基辛格曾參與過(guò)德國(guó)納粹黨,并當(dāng)眾給其一耳光并對(duì)其大喊“納粹,納粹!”。實(shí)際上,基辛格“法西斯主義者”的美稱并不是克拉斯菲爾德他首先贈(zèng)予的。早在1967年,由基辛格領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)盟政府上任甫一個(gè)月,流亡瑞士的哲學(xué)家卡爾?亞斯貝斯就在一期電視采訪中指出了基辛格的“深褐色”(注:納粹沖鋒隊(duì)的隊(duì)服是褐色,所以在德語(yǔ)里,“褐色”程度代表一個(gè)人和納粹關(guān)系的遠(yuǎn)近,“深褐色”即是表示“在納粹內(nèi)部任過(guò)高級(jí)職位”或“深受納粹思想影響”)背景:“聯(lián)邦德國(guó)現(xiàn)在正在被一個(gè)老牌納粹代表”。不唯如此,亞斯貝斯還補(bǔ)刀稱:“這不僅是在侮辱別的國(guó)家,這對(duì)德國(guó)人中間那些憎恨過(guò),現(xiàn)在也還在繼續(xù)憎恨納粹的少數(shù)派也是一種侮辱”。

然而亞斯貝斯如此尖刻的言辭也并未掀起軒然大波,這甚至不是亞斯貝斯本人第一次談起這個(gè)話題。早在電視采訪的前一年,也就是1966年,亞斯貝斯出版了一本題為《聯(lián)邦德國(guó)駛向何處》的書,書中說(shuō),前納粹成員繼續(xù)行使職權(quán)是德國(guó)憲法的斷裂,而出現(xiàn)這種情況正是因?yàn)椋幸恍┣凹{粹成員在戰(zhàn)后重建中不僅未被追責(zé),反而獲得了權(quán)勢(shì),歷史由此不僅被戰(zhàn)勝,而且被遺忘。

正如前文所說(shuō),這種情況在經(jīng)濟(jì)奇跡時(shí)期成為一種現(xiàn)象。但它并不是從經(jīng)濟(jì)奇跡時(shí)期才開(kāi)始的,而幾乎是由第一任德國(guó)總理康拉德?阿登納定下的調(diào):盡管從未對(duì)納粹表示好感,但阿登納對(duì)前納粹分子的態(tài)度相當(dāng)寬松:公認(rèn)“深褐色”的特奧多爾?奧貝倫德是1953年至1960年的聯(lián)邦貿(mào)易部長(zhǎng);曾任納粹內(nèi)務(wù)部政府高層議員的漢斯?瑪利亞?格洛布克當(dāng)上紐倫堡種族法的評(píng)論員,成為阿登納最親密的同事。到了經(jīng)濟(jì)奇跡已經(jīng)開(kāi)始的五十年代中期,那些在1945 年至1949 年間在紐倫堡或同盟國(guó)軍事法庭被判定為戰(zhàn)犯的人大部分都得到了釋放。與廢墟時(shí)代一度在報(bào)紙上出現(xiàn)過(guò)“紐倫堡有過(guò)納粹嗎?”這種完全的無(wú)知相比,認(rèn)識(shí)到有納粹歷史的存在卻“哀悼無(wú)能”更像這個(gè)時(shí)間段的集體行為模式。納粹統(tǒng)治下的歷史以一種類似于兒童期得過(guò)的傳染病一樣的模式“存在過(guò)”。

直到克拉斯菲爾德以這樣避無(wú)可避的方式揭開(kāi)面具,才逼得人們無(wú)法繼續(xù)裝睡。

克拉斯菲爾德本人在當(dāng)天被判一年監(jiān)禁,并不得保釋。“這個(gè)判決是這樣的嚴(yán)苛,相形之下,對(duì)奧斯維辛集中營(yíng)戰(zhàn)犯的判決過(guò)于寬松了,還有那些一直被審判,從未被判決的,有著納粹背景的政治明星人物。這一切都給人們,尤其是青年一代留下了深刻印象,即他們的前輩盡管對(duì)民主二字信誓旦旦地宣布效忠,卻從來(lái)沒(méi)有真的學(xué)會(huì)何謂民主。”

克拉斯菲爾德所屬的68一代是第一代真正在戰(zhàn)后出生的青年人。這一代年輕人的父親“有百分之九十五的可能性曾經(jīng)手中握槍,對(duì)別人使用了可怕的暴力,或者起碼也是經(jīng)歷過(guò)暴力,而最后僥幸逃脫。這些父親當(dāng)中的三分之一參加過(guò)納粹黨”。他們的舉動(dòng)一方面是對(duì)其父輩逃避納粹歷史的一種回應(yīng),另一方面也是在“更多民主”的框架下,反對(duì)當(dāng)年依然盛行于德國(guó)的家長(zhǎng)制度。“反思納粹歷史”和“反對(duì)父權(quán)制度”以這樣一種方式同時(shí)進(jìn)行。德國(guó)被這一批年輕人所逼才開(kāi)始系統(tǒng)性地研究這一段歷史,因?yàn)檫@是第一次不是由盟軍這樣的“外國(guó)人”,而是由自己的孩子、學(xué)生和周圍人對(duì)曾經(jīng)參與過(guò)納粹歷史的人提出質(zhì)疑。

就連很多人以為屬于德國(guó)“國(guó)民性”組成部分的“深刻反思二戰(zhàn)歷史”都來(lái)得如此艱難,更不要說(shuō)諸如反對(duì)結(jié)構(gòu)專制和追求男女平等這一類還沒(méi)有做到的其他68課題了。可以說(shuō),很多我們認(rèn)為是今天的西方社會(huì)里“原本如此”的東西,包括我們以為的“國(guó)民性”,都沒(méi)那么自然而然。

反對(duì)派的權(quán)利的游戲:西方民主制的68改良

即使在68的大環(huán)境下,與其他城市開(kāi)始就提“反對(duì)越戰(zhàn)”、“更多民主參與”的學(xué)生運(yùn)動(dòng)相比,漢堡經(jīng)濟(jì)與政治大學(xué)學(xué)生的訴求也非常具體。這從“袍里——千年陳腐之氣”這句標(biāo)語(yǔ)就可以看出來(lái):反對(duì)的是以教授擁有絕對(duì)裁判權(quán)為標(biāo)志的德國(guó)學(xué)術(shù)體制。1969年,漢堡修改了高校教育法案,徹底改變了教授在教學(xué)中宗教裁判所般的絕對(duì)權(quán)威,同時(shí)也從立法上確保了學(xué)生參與大學(xué)治理的模式。至于這個(gè)舉動(dòng)有沒(méi)有超出高校系統(tǒng)以外的政治意義?答案顯而易見(jiàn)。

在這樣的背景下,68運(yùn)動(dòng)由于由大學(xué)生發(fā)起,其主要訴求之一就是從自身經(jīng)驗(yàn)出發(fā),要求對(duì)德國(guó)高校制度進(jìn)行改革。事實(shí)上,號(hào)稱上世紀(jì)六七十年代三大“非主流”運(yùn)動(dòng)的女權(quán)運(yùn)動(dòng)、和平運(yùn)動(dòng)和生態(tài)運(yùn)動(dòng),幾乎都是發(fā)起者從對(duì)自身、也就是“小我”經(jīng)歷的反思開(kāi)始物不平則鳴,獲得眾多其他“小我”的回應(yīng),擴(kuò)大成對(duì)“大我”的定性。這其中從量變到質(zhì)變的決定性一步是反思從經(jīng)驗(yàn)上升到抽象思考,而最終通過(guò)政治的方式由非主流變?yōu)橹髁鳌?/p>

要理解這種形式的意義,不妨看一下相同時(shí)間段內(nèi)的另一批人,這批人無(wú)論從訴求內(nèi)容還是人員構(gòu)成上都與68有某種重合之處。或者說(shuō),在另外的情況下,這兩批人是完全有可能互換的:1968月4月2日晚,安德雷亞斯·巴德和牧師之女古德倫·恩斯林伙同另外兩人用自制的燃燒物點(diǎn)燃了法蘭克福的兩家百貨公司,從而拉開(kāi)了恐怖活動(dòng)的序幕。1970年,“紅軍派”成立。創(chuàng)始人除了前面提到的巴德和恩斯林之外,還有女記者烏莉卡·邁因霍夫和律師霍爾斯特·馬勒,其成員大多出身富裕家庭、受過(guò)高等教育,以年輕知識(shí)分子和大學(xué)生為主體。在最初的17名核心成員中,有10名大學(xué)生、兩名律師和兩名記者。好幾個(gè)“紅軍派”的創(chuàng)始人早期都接觸過(guò)68運(yùn)動(dòng),甚至他們進(jìn)行恐怖活動(dòng)的最初計(jì)劃都是以“革命般的”暴力手段來(lái)為漸漸式微的學(xué)生運(yùn)動(dòng)的目標(biāo)增加新的推動(dòng)力。從六十年代末到八十年代中期,“紅軍派”把攻擊目標(biāo)鎖定在德國(guó)經(jīng)濟(jì)、金融和政界的高層人物身上。當(dāng)然,在紅軍派看來(lái),他們一系列的爆炸,綁架,暗殺這樣的犯罪現(xiàn)實(shí)都是在重新構(gòu)建“被資本家腐蝕了的”西德社會(huì)嘗試中的手段而已。他們,先后制造了多起血腥的暴力事件,34人成為恐怖襲擊的犧牲品,其中包括西門子公司總裁貝庫(kù)茨、德意志銀行行長(zhǎng)赫爾豪森以及德國(guó)托管局局長(zhǎng)羅韋德?tīng)柕榷嗝探缫恕?/p>

按照慣常的推測(cè),68的主要活動(dòng)者反對(duì)資本家,紅軍派也反對(duì)資本家,“工人階級(jí)”當(dāng)然似乎更應(yīng)該天生反對(duì)資本家,但所有這些會(huì)被我們一股腦當(dāng)成“反對(duì)資本家”的人,不僅沒(méi)有和諧共處,聯(lián)合起來(lái),反而常常互相敵視:德國(guó)68學(xué)生運(yùn)動(dòng)的主要人物之一的魯?shù)稀ざ攀部?968年曾被一名工人開(kāi)槍打傷并在70年代死于這次刺殺的并發(fā)癥。

漢斯-榮格·卡拉爾和杜什克同屬1960年代末德國(guó)社會(huì)主義學(xué)生聯(lián)盟最具有影響力的發(fā)言人,是著名社會(huì)學(xué)家特奧多爾·阿多諾的學(xué)生,他也曾一次講話中指出,很多“新左派主義者”從小就深受落后的、非理性的甚至納粹式的思想的耳濡目染,“正是這些思想使他們接觸到了這個(gè)社會(huì)里仍然陰魂不散的法西斯主義因素。”他在這次講話后不久也遭到了刺殺。

需要說(shuō)明的是,在當(dāng)時(shí)德國(guó)的語(yǔ)境下,“法西斯”一詞所指代的內(nèi)容和今天中文語(yǔ)境中的人們帶著對(duì)那段沉重歷史的本能反感使用這一詞匯時(shí)并不完全一致。在德國(guó)六八的反思納粹的風(fēng)潮下,人們質(zhì)詢的不僅是納粹的內(nèi)容,也是納粹的行事結(jié)構(gòu),以及如何防止任何人在可能條件下成為納粹的傾向。因此,有人把紅軍派和新納粹相提并論,并解釋說(shuō),這兩者看似南轅北轍,卻有很多共同之處。比如兩個(gè)組織的成員都是使用武力和恐怖襲擊來(lái)迫使別人遵從自己的意志,并經(jīng)常公開(kāi)坦述自己對(duì)他們歸為“敵人”那一類人的憎恨以及想要?dú)邕@些敵人的意愿。

值得一提的是,像紅軍派這樣的極端行為在國(guó)際六八版圖中并不是德國(guó)獨(dú)有特色。在美國(guó)、法國(guó)以及其他國(guó)家68年間的民眾運(yùn)動(dòng)中,都出現(xiàn)了各種各樣的暴力行為。盡管這些行為的發(fā)起人的訴求各不相同,但總體來(lái)說(shuō),可以把它們放在六八的宏觀框架下:對(duì)帝國(guó)主義殘制的憤怒,對(duì)資本主義物質(zhì)至上的反對(duì),對(duì)僵化的社會(huì)體制希望進(jìn)行改變的沖動(dòng),對(duì)唯物質(zhì)主義現(xiàn)代性以及西方世界現(xiàn)代化道路的反思。只不過(guò),到了某個(gè)節(jié)點(diǎn)之后,人們必須做出選擇:究竟應(yīng)該以什么方式完成自己的訴求?

反對(duì)物質(zhì)至上,反對(duì)僵化的社會(huì)結(jié)構(gòu)和專制的社會(huì)氣質(zhì),反對(duì)男女不平等。看上去,“紅軍派”的追求和68學(xué)生運(yùn)動(dòng)主流訴求并沒(méi)有多大分別,但他們很快和68分道揚(yáng)鑣。比如,德國(guó)犯罪學(xué)家納斯這樣解釋“紅軍派”里女性恐怖主義者的行為:首先,這些女性是一些年輕人,因而有年輕人可能有的通病,即沒(méi)有學(xué)會(huì)如何區(qū)分理想與現(xiàn)實(shí),如何區(qū)分什么樣的圖景只能用來(lái)做夢(mèng),什么樣事情是可人為做到的。有一種世界只存在于理想和“主義”中,有一種世界存在于已建立的社會(huì)及其統(tǒng)治結(jié)構(gòu)和不完美中,而這兩者之間的鴻溝使他們無(wú)比震驚。其中一些人震驚之后無(wú)法消化的反應(yīng)就是走向極權(quán),無(wú)視良知、法律、行為后果以及家庭與社會(huì)的牽掛。

即使出發(fā)點(diǎn)令人同情,但這樣的人并沒(méi)有學(xué)會(huì)——或者不想學(xué)會(huì),或者是沒(méi)有機(jī)會(huì)學(xué)會(huì)——無(wú)論從“道”還是從“術(shù)”上如何在兩個(gè)世界之間搭起橋梁。而這恰好是政治的意義。

所以,68的意義,不僅在于其內(nèi)容上對(duì)現(xiàn)代性的反思,而且在于其形式:這幾乎是西方民主體制確立以來(lái)首次大規(guī)模去中心化的平民社會(huì)運(yùn)動(dòng)——運(yùn)動(dòng)而不是革命,雖然你也可以說(shuō),倡導(dǎo)者是大學(xué)生,某種程度上是受過(guò)良好教育的精英,所以68實(shí)際上也沒(méi)有那么“平民”——并且在并未對(duì)國(guó)家政權(quán)產(chǎn)生實(shí)際動(dòng)搖性影響的情況下最終成功將其訴求寫入國(guó)家宏觀政治綱領(lǐng)。這標(biāo)志著反對(duì)派的力量展現(xiàn)乃至對(duì)政治框架產(chǎn)生決定性影響的方式也從體制內(nèi)的政治擴(kuò)大到了體制外的社會(huì),從而對(duì)西方式民主的政治生態(tài)做出了具有里程碑意義的改革。

同樣是追求民主,此民主已非彼民主。如果說(shuō),被民眾運(yùn)動(dòng)作為“言必稱希臘”式藍(lán)本的早年資產(chǎn)階級(jí)革命是以暴力推翻當(dāng)權(quán)政府,不惜流血也要建立合法政權(quán)為目的,那么一個(gè)多世紀(jì)以后的1968年學(xué)生運(yùn)動(dòng)已從西方式民主合法框架內(nèi)的“權(quán)力的游戲”習(xí)得經(jīng)驗(yàn),主要致力于以類似“議會(huì)外反對(duì)派”的模式,以“提點(diǎn)者”而未必是“替代者”的身份進(jìn)入政治,這是68運(yùn)動(dòng)和將自己定義為左派真正繼承人卻以暴力和暗殺為手段的“紅軍派”之間的本質(zhì)區(qū)別。無(wú)論是阿爾貝斯和貝默,還是觸發(fā)了當(dāng)局封殺施普林格出版社的魯?shù)稀ざ攀部耍疾恢鲝埵褂帽┝ΑX惸诙嗄旰蠼邮懿稍L時(shí)表示,一些當(dāng)時(shí)最“激進(jìn)的”活動(dòng)分子到了今天反而急著表現(xiàn)出同極端行為“劃清界限”,“而我,本來(lái)就一棟房子也沒(méi)點(diǎn)燃,一塊石頭也沒(méi)扔,我根本沒(méi)必要?jiǎng)澢褰缦蕖薄8侗瘧K世界》里那種“你可聽(tīng)見(jiàn)人民在歌唱”、搭建街壘展開(kāi)巷戰(zhàn)式的學(xué)生抗議相比,可以說(shuō)是很“修正主義”了。

我們有情懷:從68到68五十年

除了“深層次”的影響之外,68對(duì)當(dāng)今德國(guó)社會(huì)的影響也可以直觀地體現(xiàn)在,它為從此以后的學(xué)生及青年運(yùn)動(dòng)定下了思路和基調(diào):無(wú)論起因?yàn)楹危V求是什么,學(xué)生和青年運(yùn)動(dòng)都常常會(huì)試圖通過(guò)這樣和那樣的方式和68扯上關(guān)系。

實(shí)際上,到了七十年代中后期,曾在六八期間風(fēng)靡一時(shí)的學(xué)生運(yùn)動(dòng)本身已經(jīng)逐漸成為一種顧影自憐式的自我崇拜。這當(dāng)然部分是因?yàn)椋四觊g的許多重要訴求已經(jīng)通過(guò)運(yùn)動(dòng)寫入了主流政治綱領(lǐng):比如生態(tài)和男女平等等我們今天熟知的話題。而在六八期間崛起、以反核為初始訴求的綠黨也在經(jīng)歷從議會(huì)外反對(duì)黨進(jìn)入主流政治的過(guò)程。

2018年春天的漢堡大學(xué)占領(lǐng)運(yùn)動(dòng),就是以對(duì)68學(xué)生運(yùn)動(dòng)的招魂開(kāi)始的。發(fā)起者正是當(dāng)年漢堡經(jīng)濟(jì)與政治大學(xué)的阿爾貝斯和貝默的學(xué)弟學(xué)妹。現(xiàn)在,雖然仍是一個(gè)學(xué)院,但是以專業(yè)重點(diǎn)劃分,我院現(xiàn)在有兩棟樓。一棟是以社會(huì)學(xué)、政治學(xué)和新聞學(xué)為主的AP1,人稱“馬廄”。一棟是以國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)為主的VMP5,人稱“朋克”。占領(lǐng)運(yùn)動(dòng)從“朋克”樓起,學(xué)生們使用了曾經(jīng)出產(chǎn)了“袍里——千年陳腐之氣”的漢堡經(jīng)濟(jì)與政治大學(xué)的縮寫,在樓外掛起了一條上了多個(gè)新聞的橫幅:“H(漢堡)W(經(jīng)濟(jì))P(政治)(大學(xué))被占領(lǐng)了!”

在漢堡經(jīng)濟(jì)與政治大學(xué)已經(jīng)不復(fù)存在很久之后,這個(gè)舉動(dòng)無(wú)疑是對(duì)院方的某種挑釁。當(dāng)然,“馬廄”樓對(duì)此也心有不甘卻不好明說(shuō):憑什么你們就代表了漢堡經(jīng)濟(jì)與政治大學(xué)呢?

除了這條橫幅之外,另外一條掛了兩個(gè)多星期的橫幅內(nèi)容是“大學(xué)為所有人”。何出此言呢?起因是,漢堡市參議院決定削減一部分大學(xué)“歡迎周”的支出。所謂歡迎周,是每學(xué)期開(kāi)始的第一二周,課程還沒(méi)有正式開(kāi)始,學(xué)生可以到各個(gè)課去感受一下再?zèng)Q定是否選課。而歡迎周的支出主要是用于各種學(xué)生活動(dòng),包括幫助同學(xué)間快速熟悉、聯(lián)絡(luò)感情的各種派對(duì)。這項(xiàng)支出按例是三萬(wàn)歐元,如今參議院決定削減到一萬(wàn)二千五百歐元。因此,在“大學(xué)為所有人”的橫幅旁邊,隔著“游行”的大字,又有用小一號(hào)的字寫的另一條橫幅:“錢其實(shí)夠多!我們只是需要為自己把它拿來(lái)!”

“馬廄”很快跟上。不得不說(shuō),在“馬廄”這邊接受了若干抽象思維訓(xùn)練的學(xué)生們更擅長(zhǎng)于見(jiàn)微知著、處理概念,提出“大學(xué),就應(yīng)該涵蓋萬(wàn)象”。

不過(guò),這個(gè)局面不久就被“連橫”。學(xué)校出面對(duì)“朋克”表示:你們不就是差一萬(wàn)七千五百歐元活動(dòng)經(jīng)費(fèi)嗎?這個(gè)窟窿我來(lái)填上如何?我給你們二萬(wàn)五千歐元,比原來(lái)還多。

求錢得錢的“經(jīng)濟(jì)學(xué)家”們就這樣被招安。只剩“社會(huì)學(xué)家”和“政治學(xué)家”們?yōu)橹硐肟鄵巍2坏绱耍苍S是抱著對(duì)“你這濃眉大眼的沒(méi)想到也背叛革命”的鄙視,“馬廄”這邊掛出了更多“形而上”的標(biāo)語(yǔ):“不要量,要質(zhì)!”、“自主的大學(xué)”、“現(xiàn)實(shí)是不可估量的!”更是把傳單、倡議書放到了教員辦公樓門口。

當(dāng)?shù)貓?bào)紙對(duì)“漢堡學(xué)生抗議運(yùn)動(dòng)”的描寫隨著被代表的“漢堡經(jīng)濟(jì)與政治大學(xué)”的占領(lǐng)的結(jié)束而結(jié)束。而事實(shí)上,真正的占領(lǐng)只是剛剛開(kāi)始。

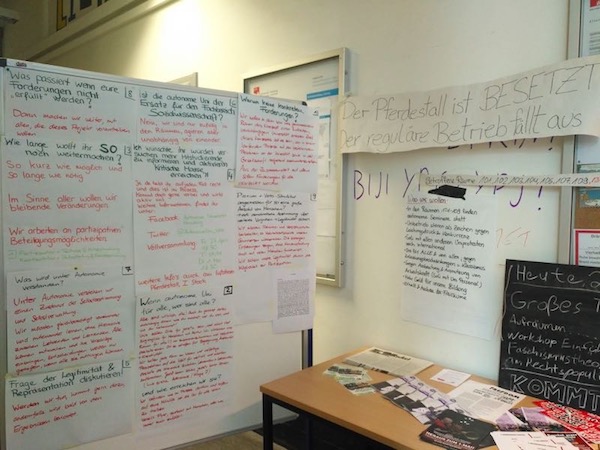

“馬廄”里的所有教室都被清空,在走廊和教室的墻面都刷滿了標(biāo)語(yǔ)和涂鴉。每間教室都有人看守。到了第二個(gè)星期,“馬廄”這邊的教室已經(jīng)各自發(fā)展出特殊功能,有的是“音樂(lè)室”,有的是“吸煙室”。我曾經(jīng)試探著推開(kāi)過(guò)一間本該屬于我的教室,煙霧繚繞中,一塊展板后面隱約坐著有人,依稀聞到西紅柿肉醬意面的味道,地板上扔著幾只披薩盒子,大概這一間是“飯廳”。

第一個(gè)星期,所有有教學(xué)任務(wù)的教職人員都沒(méi)頭蒼蠅般亂撞。沒(méi)有人知道自己的教室被占了,該去哪兒上課。學(xué)院的教學(xué)秘書電話響個(gè)不停,手忙腳亂。到了第二個(gè)星期,學(xué)院的危機(jī)管理也出爐了:開(kāi)了一個(gè)專門的網(wǎng)頁(yè),每天掛出當(dāng)日以及次日的所有課程地點(diǎn)分別改在某院某教室。相距不遠(yuǎn)的教育學(xué)院和法學(xué)院笑而不語(yǔ),一邊看熱鬧一邊表示愿意幫忙,“背叛革命”的經(jīng)濟(jì)學(xué)系也若無(wú)其事地提供場(chǎng)地。所有有課的教員先去網(wǎng)上看地點(diǎn),然后跑去“馬廄”樓貼告示。告示起先貼在原本應(yīng)該上課的教室門口,但隨著告示和涂鴉越來(lái)越多,后來(lái)大家索性把告示貼在沉重的院大門上。

可以想象,并不是所有學(xué)生都贊成占領(lǐng)運(yùn)動(dòng)的。因此,“馬廄”被封閉了的學(xué)生辦公室門口就成了公共論戰(zhàn)的主要陣地,論戰(zhàn)的形式是貼大字報(bào)。內(nèi)容是一些拒絕被代表,想要正常學(xué)習(xí)環(huán)境的學(xué)生對(duì)占領(lǐng)者的幾點(diǎn)詰問(wèn),所以不同的問(wèn)題是由不同的字體寫上去的:“你們說(shuō)‘大學(xué)為所有人’,請(qǐng)問(wèn)誰(shuí)是‘所有人’,又怎么實(shí)現(xiàn)‘為所有人’?”“為什么你們沒(méi)有具體訴求?”“你們還要這個(gè)樣子(大寫加粗)弄多久?”“可以討論一下你們的合法性和代表性嗎?”“你們想用‘自主大學(xué)’代替咱們?cè)簡(jiǎn)幔俊薄罢?qǐng)問(wèn)怎么理解‘自主’?”“如果你們的訴求沒(méi)有‘得到滿足’會(huì)怎樣?”“提出的全員投票機(jī)制適用于一個(gè)人數(shù)這么多的院?jiǎn)幔堪萃姓?qǐng)對(duì)下一步舉措實(shí)行民主決議,確定你們是具有‘合法性’的。”

占領(lǐng)者很快回敬了更多理直氣壯的大字報(bào):

“你們說(shuō)‘大學(xué)為所有人’,請(qǐng)問(wèn)誰(shuí)是‘所有人’,又怎么實(shí)現(xiàn)‘為所有人’?”答:“所有人就真的是所有人!你也是所有人中的一員啊,無(wú)論你做什么、是誰(shuí)、來(lái)自哪里。大學(xué)應(yīng)該是屬于每一個(gè)人的場(chǎng)所,不應(yīng)該只對(duì)那些在高中畢業(yè)考試?yán)锬玫胶梅謹(jǐn)?shù)的人開(kāi)放。我們希望實(shí)現(xiàn)的是讓所有人聚在一起的空間,所以我們要做的是讓大學(xué)成為遇見(jiàn)、交流和創(chuàng)新的場(chǎng)所。我們認(rèn)為,任何一種知識(shí)形態(tài)和世上(此處語(yǔ)法錯(cuò)誤,德語(yǔ)第三格用成了第四格)所有多種多樣的觀點(diǎn)(“任何一種”和“多種多樣”似乎通常不構(gòu)成并列關(guān)系)都是珍貴的。所以我們要廢除教員和學(xué)生之間的等級(jí)制度!每個(gè)人都可以教,每個(gè)人都可以學(xué)。”“我們正在向這個(gè)方向努力,所以我們希望得到你們的幫助,搞起一個(gè)為所有人的大學(xué)。請(qǐng)散發(fā)傳單!請(qǐng)去找人們交談!隨便你們能想到的什么事情!”

“為什么你們沒(méi)有具體訴求?”答:“我們想在一間被占領(lǐng)的教室里討論批判而自由的大學(xué)這個(gè)概念。我們提出這個(gè)概念是為了在流動(dòng)的過(guò)程中不斷地深入研究大學(xué)和社會(huì)中存在的問(wèn)題。從和所有人的共事中,我們會(huì)制定出為了所有人的訴求。”

“你們還要這個(gè)樣子(大寫加粗)弄多久?”答:“盡可能地短,有必要地長(zhǎng)。以所有人的名義,我們要改變成為常態(tài)。我們?yōu)閷W(xué)生的民主參與努力。”

“請(qǐng)問(wèn)怎么理解‘自主’?”答:“我們理解的自主是一種自我決定和自我管理的狀態(tài)。我們想要平等地從大家那里以及和大家一起學(xué)習(xí)。沒(méi)有教員和學(xué)生之間的等級(jí)制度。所有人都應(yīng)該參與進(jìn)來(lái),提出意見(jiàn)。一個(gè)決議只有當(dāng)所有人都支持的時(shí)候才能通過(guò)。”

“可以討論一下你們的合法性和代表性嗎?”答:“會(huì)這么做的,歡迎參加。要不然你也可以很快知道討論結(jié)果。”

那么,漢堡大學(xué),或者我們學(xué)院,究竟做了什么要命的事情,這么招人恨呢?

曾經(jīng),在“博洛尼亞進(jìn)程”前,德國(guó)的大學(xué)還沒(méi)有國(guó)人熟悉的本碩之分。學(xué)生到了某個(gè)年級(jí)會(huì)參加中期考試,通過(guò)了才能繼續(xù)學(xué)業(yè),畢業(yè)了直接是碩士。彼時(shí),我院的畢業(yè)率只有百分之三十。但同時(shí),與現(xiàn)在被新自由主義式全球經(jīng)濟(jì)席卷的教育產(chǎn)業(yè)相對(duì)的,是一種教學(xué)上的自由主義:沒(méi)有畢業(yè)年限,必修課很少,學(xué)生可以自由選課,所謂的“按照人格培養(yǎng)”。“博洛尼亞進(jìn)程”后,教育的市場(chǎng)導(dǎo)向大大增強(qiáng),講究的是盡可能高效而有針對(duì)性地完成學(xué)科訓(xùn)練——某種程度上來(lái)說(shuō),這也是德國(guó)大學(xué)教育“同國(guó)際接軌”后的迫不得已:以前那種不疾不徐、專心治學(xué)的精英傳統(tǒng),在就業(yè)和經(jīng)濟(jì)這兩大國(guó)際市場(chǎng)上,要如何在平均值上同英美式的實(shí)用主義教育競(jìng)爭(zhēng)呢?

隨之而來(lái)的是一系列現(xiàn)實(shí)策略上的變動(dòng):比如,院系開(kāi)始設(shè)置劃分精細(xì),稱為“模式”的專業(yè)方向,每個(gè)“模式”都有必修課。學(xué)生選擇了“模式”就意味著選擇了必修課。比如,我的課就在“社會(huì)結(jié)構(gòu)分析”和“國(guó)際比較”等幾個(gè)模式下。曾經(jīng)有好幾次,幾年前的學(xué)生突然寫信求我“再給一次機(jī)會(huì)”,因?yàn)樗麄冞x了這些模式而又沒(méi)時(shí)間(或者不想)寫論文,結(jié)果到了快要畢業(yè)被突然告知不通過(guò)我的考試就不能畢業(yè)。又比如,在另一個(gè)稱為“綜合”的模式下,學(xué)生必須修習(xí)社會(huì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律和政治學(xué)幾門基本課程,無(wú)論個(gè)人喜歡與否。

所以這意味著:一,學(xué)生感到自己的選擇空間變小了,成了“老師命令我學(xué)習(xí)”;二,學(xué)生認(rèn)為學(xué)業(yè)壓力變大了,而某些他們并非自主選擇的課會(huì)增加這種“疲于奔命”感。經(jīng)過(guò)這樣的改革,我院現(xiàn)在的本科畢業(yè)率最高是百分之七十。問(wèn)題是,學(xué)生們經(jīng)過(guò)一番學(xué)業(yè)上的廝殺走上社會(huì),卻發(fā)現(xiàn)廝殺才剛剛開(kāi)始。怪誰(shuí)呢?怪社會(huì)嗎?但“社會(huì)”是無(wú)形的。所幸學(xué)校是有形的。

因此,繼在校生和畢業(yè)的學(xué)生之后,又有很多和漢堡大學(xué)殊無(wú)關(guān)系的“社會(huì)人”加入進(jìn)來(lái),甚至有些人從不來(lái)梅、基爾這樣的附近城市專門趕過(guò)來(lái),加入了這場(chǎng)看上去“很68”的占領(lǐng)運(yùn)動(dòng)。所以這就出現(xiàn)了“大學(xué)是每個(gè)人的大學(xué),而不應(yīng)該僅僅對(duì)在高中畢業(yè)考試?yán)锶〉煤贸煽?jī)的人開(kāi)放”,“任何一種知識(shí)形態(tài)和世上所有多種多樣的觀點(diǎn)都是珍貴的”,“每個(gè)人都可以教,每個(gè)人都可以學(xué)”這種在大學(xué)這個(gè)語(yǔ)境下顯得格格不入、過(guò)于“發(fā)散思維”甚至不知從何說(shuō)起的觀點(diǎn)。當(dāng)然,他們也會(huì)用“現(xiàn)實(shí)是不可估量的”來(lái)展現(xiàn)自己的豪情壯志。

有一日正是我的課,大清早教學(xué)樓管理員站在院門口外等我:“您知道,本來(lái)咱們?cè)菏情_(kāi)不了的。校長(zhǎng)火了,發(fā)了話,說(shuō)今天必須必須騰出一間教室來(lái),所以您請(qǐng)吧。”后來(lái)才知道,那個(gè)時(shí)候,校長(zhǎng)是真的火了,空降“馬廄”,提出要叫來(lái)軍警,是我們?cè)旱恼螌W(xué)教授阿斯巴赫先生代表院方出面,力勸校方不要召集警察,而僅僅出動(dòng)了更多保安晝夜加強(qiáng)巡邏,從而避免了更大規(guī)模的對(duì)峙和沖突產(chǎn)生。“其實(shí)校長(zhǎng)都沒(méi)跟這些占領(lǐng)者談?wù)劙 _€有,校長(zhǎng)為什么不跟我們?cè)荷塘浚粊?lái)就要擅自作決定呢?畢竟他又不是教師。他都不是我們的頂頭上司,只是幫著我們管理學(xué)校的‘管家’啊。我想他是在一種不知情的焦慮里面。可是不知情難道不應(yīng)該先了解一下嗎。哈哈,我在我們學(xué)校教政治這么多年。這次才算是從實(shí)際上更加認(rèn)識(shí)了我們學(xué)校和政治。”

那幾個(gè)星期,教學(xué)樓管理員絕大多數(shù)都沒(méi)好氣。我曾經(jīng)嘗試著問(wèn)其中一個(gè):“您可聽(tīng)說(shuō)過(guò)占領(lǐng)什么時(shí)候結(jié)束嗎?”答:“呵呵,天知道。下個(gè)月,半年后,明年年底。”

終究并沒(méi)有需要等到明年年底。五月中,我成了第一批回到自己院教書的教師之一。走廊里還彌漫著刺鼻的消毒水的味道,教室里的涂鴉也一個(gè)都還沒(méi)有被刷掉。學(xué)院要聯(lián)系清潔公司,上上下下全部重新粉刷。當(dāng)然,根據(jù)“坐下來(lái)談”的結(jié)果,也會(huì)保留一兩片本來(lái)就保存著68記憶的涂鴉墻。一個(gè)相熟的教學(xué)樓管理員告訴我,一間教室通往外面街道的暗門被打開(kāi)了,丟了幾臺(tái)蘋果電腦,所幸發(fā)現(xiàn)得早才沒(méi)有遭遇更大損失。

雖然開(kāi)始的新聞稿里一律將這次占領(lǐng)運(yùn)動(dòng)定性為“學(xué)生抗議”,但自從新聞不再報(bào)道以后,學(xué)校內(nèi)部談起這件事,卻一律稱當(dāng)事人為“占領(lǐng)者”,因?yàn)樗麄儾⒉粌H僅是學(xué)生。除了最開(kāi)始以“漢堡經(jīng)濟(jì)與政治大學(xué)”代表自居的學(xué)生們之外——而他們?cè)谇箦X得錢之后也就偃旗息鼓了——后來(lái)的活動(dòng)家們,尤其是那些占領(lǐng)了“馬廄”的人,“成分”越來(lái)越復(fù)雜:起先掛“不要量,要質(zhì)”橫幅的只有在校生,隨后很多已經(jīng)從漢堡大學(xué)畢業(yè)的人也加入進(jìn)來(lái),掛出“自主的大學(xué)”了。

占領(lǐng)運(yùn)動(dòng)結(jié)束后,我們這些“中層”教職員工都在等學(xué)院或者校方的郵件。通常,發(fā)生了任何事情,做出一個(gè)哪怕再小的決定,都是要“給個(gè)說(shuō)法”的。我們不是不好奇,這好奇中除了想要知道這出給我們的教學(xué)帶來(lái)混亂和不便的戲究竟如何結(jié)束這種出自于個(gè)人經(jīng)歷的關(guān)心之外,還有某種“有政治意味”的觀察心態(tài):既然民主是一件這么難以實(shí)現(xiàn),更無(wú)法用“小恩小惠”收買的東西,學(xué)校究竟作出了什么讓步,才讓占領(lǐng)運(yùn)動(dòng)和平結(jié)束的呢?

但之后幾個(gè)星期,我們不僅沒(méi)有收到任何郵件,而且就連同事們見(jiàn)面八卦,一說(shuō)到這件事情,都只能相互聳肩攤手,道一句“我也什么都沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)呀”。除了一兩個(gè)代表院系和占領(lǐng)者談判的教授之外,院方、尤其是校方仿佛頗有些“別跟我提這事,我懶得說(shuō)”的意思。

沒(méi)有催淚彈、沒(méi)有警棍從而也完全不悲壯的抗議酷嗎?不酷。但是按照占領(lǐng)者們一直在扯上關(guān)系的68來(lái)看,權(quán)力的傲慢固然不可謂不存在,然而他們自身也與68相去甚遠(yuǎn)。其中最主要的區(qū)別,用“政治”這兩字就可以概括:既從內(nèi)容上要求合理而清晰地搭建從“小我”升華到“大我”的邏輯能力以及對(duì)可行性的清醒認(rèn)知,又從形式上需要有組織地與他人溝通,斡旋以至貫徹自身訴求的行動(dòng)力。

而占領(lǐng)者們,卻既從始至終——除了一些似是而非的概念——沒(méi)有拿出接地氣的具體訴求或綱領(lǐng)來(lái),又沒(méi)有組織或溝通:從在“朋克”那邊自居代表了漢堡經(jīng)濟(jì)與政治大學(xué)的學(xué)生開(kāi)始,到后來(lái)“馬廄”的占領(lǐng)者——從開(kāi)始就有三個(gè)小派別各自為政,其中有兩個(gè)小派別多年以來(lái)一直在學(xué)院存在——莫不如此。“你肯定會(huì)以為,既然都是占領(lǐng)者,他們肯定互相認(rèn)識(shí),其實(shí)他們這么多年從來(lái)互相不通氣。”第一次彼此正式碰面,還是在阿斯巴赫先生做和事佬的主持下,和校方以及院方坐在一起。

當(dāng)然,還有一個(gè)問(wèn)題是,所以這些林林總總的小派別,又有多大程度上能代表3000人的院呢?呼求民主,然而民主又是什么呢?所以事實(shí)“很不酷”,沒(méi)有人做出什么讓占領(lǐng)運(yùn)動(dòng)結(jié)束。喊也喊了,熱情過(guò)去,氣氛不再,好沒(méi)意思,于是它就自己結(jié)束了。

距離1968正好過(guò)去了50年。幾年前,已經(jīng)成為法學(xué)教授的阿爾貝斯和市政府議員的貝默從漢堡市檔案館拿出了當(dāng)年的橫幅,一起展開(kāi)留下一張照片。50年后的春天,由阿爾貝斯和貝默的學(xué)弟學(xué)妹們發(fā)起的占領(lǐng)運(yùn)動(dòng)甚至帶動(dòng)了漢堡的另一所大學(xué)——報(bào)紙上短暫出現(xiàn)過(guò)漢堡港口城市大學(xué)的學(xué)生舉行抗議的新聞。但這場(chǎng)本來(lái)的立意是向68的致敬卻仿佛某種行為藝術(shù):我們有情懷,我們有情緒,你看。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司