- +1

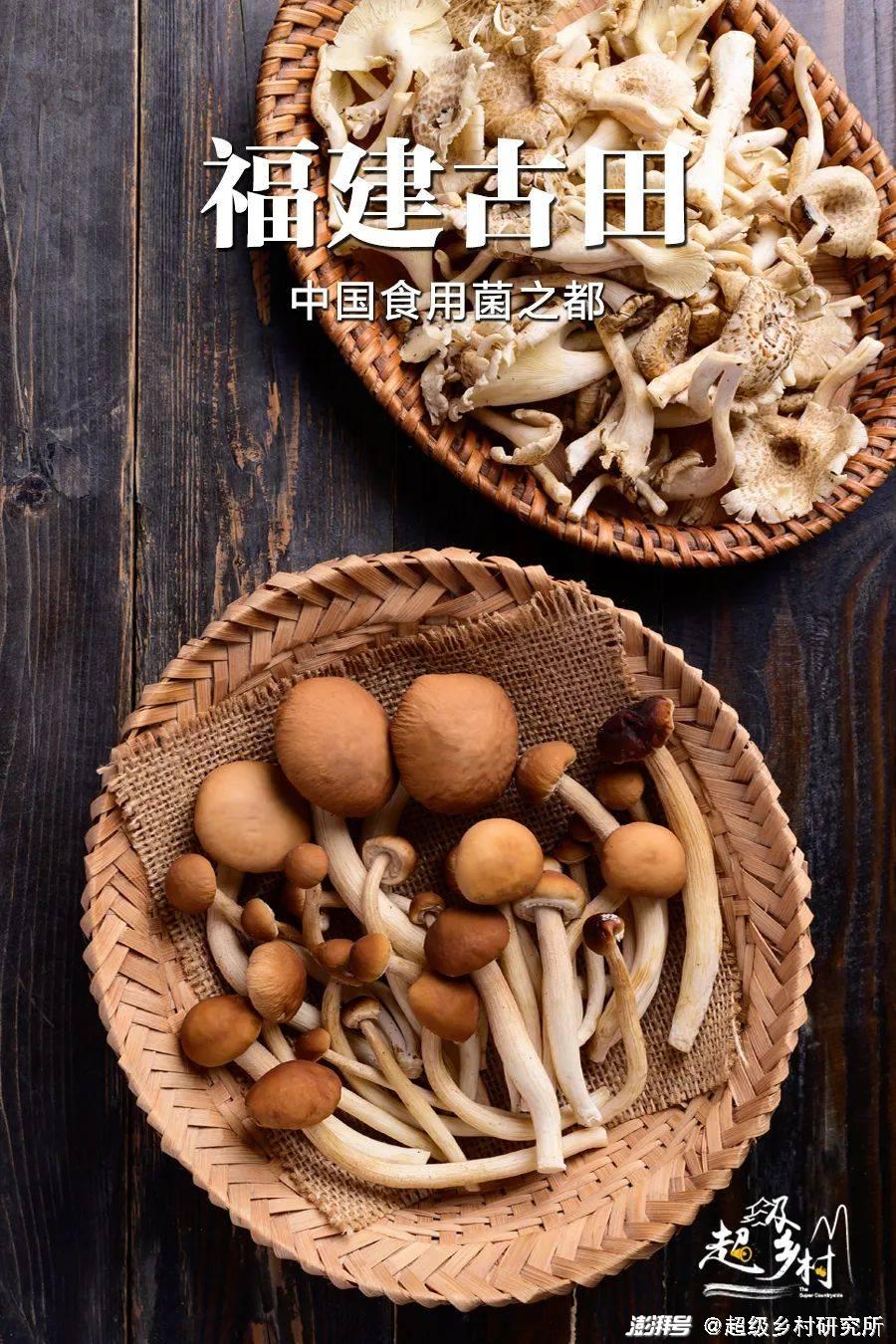

福建小城藏了一個食用菌之都,甩了云南好幾條街

從古至今,應該沒有人能拒絕得了菌菇的誘惑。

俗話也說:吃4條腿的,不如吃2條腿的;吃2條腿的,不如吃1條腿的。

這一條腿的,指的就是食用菌,俗稱“菌菇”。

菌菇的美味,早已席卷中國人的餐桌。

關于菌菇的吃法,不同地方的人都有屬于自己的獨特理解和想法。

在廣東福建等地,煲一碗湯鮮味美的羊肚菌肉湯,濃香撲鼻,最是滋補。

圖源/下廚房 作者/天貓626的廚房

而一道外殼酥脆、內里軟韌的干炸蘑菇,足以讓好客的東北人在推杯換盞中,再吃上兩輪。

圖源/小紅書 作者/多喝燙水

對于四川重慶人來說,用豆皮或鮮肉包裹著的金針菇,是吃火鍋串串香時必點的菜品之一。

圖源/昆明吃貨妞

而一盤分量十足的豬肝拌銀耳,一定是山東農村大席宴上出場頻率最高的解膩小涼菜。

圖源/抖音視頻截圖

凡是有菌菇出現的餐桌,都足讓天南地北的食客們為之著迷。

不管是煎炸、爆炒、燉煮、燒烤,還是作為主菜的配料,菌菇們總是以其爽滑的口感,鮮嫩的滋味讓一桌樸實而平淡的菜肴變得鮮活起來。

中國地廣物博,僅已知的菌菇類就有350多種。

而一提到吃蘑菇,人們第一時間會想到的一定是以“野生菌王國”著稱的云南。

中國人吃菌菇,全靠云南?那可不一定。

雖然說云南盛產野生菌菇,但這些山里的珍饈大多只能供當地人食用,云南以外的省份和地區鮮少有人能一嘗其鮮美。

在中國南部的福建省,有一個憑借著種植食用菌脫穎而出的小縣城。

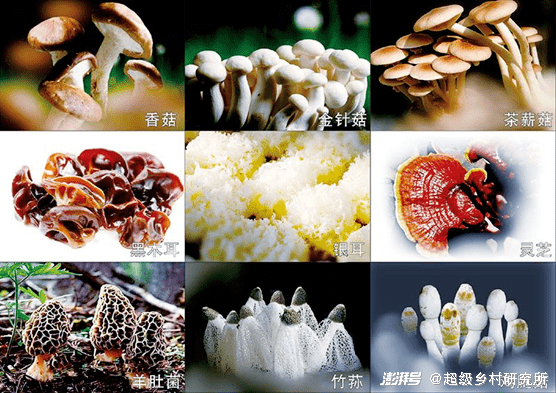

平時大家常見的香菇、平菇、金針菇、木耳、銀耳、羊肚菌、竹蓀、茶樹菇、杏鮑菇、雞腿菇等,在這里都能找到。

除了以鮮貨或者干貨的形式暢銷全國外,這里培植的食用菌,還為不少農產品加工企業提供新鮮優質的貨源,成品銷往全世界各地。

古田縣生產的食用菌部分品類 圖源/古田縣委宣傳部

福建古田,全縣農村有70%以上的農戶從事食用菌種植及銷售工作。除了長期在外務工的人外,幾乎家家戶戶都在跟菌菇打交道。

作為全國開發品種最齊全的食用菌生產基地縣,古田已經培植了38個菌菇種類,每年食用菌產量近90萬噸,產值近220億元,遙遙領先于國內其他食用菌之鄉,被譽為“中國食用菌之都”。

圖源/網絡

01

貧困小縣變身“食用菌之都”

中國是世界上最早認識和利用食用菌的國家。

早在周代,我國就有關于“菌”的文字描述。在戰國時期《列子》中記載的“朽壤之上,有菌芝者”和《莊子》中說的“朝菌不知晦朔”,都足以說明當時的人們已經了解到了菌的生長習性。

而關于人工栽培食用菌的方法,最早出現在唐代韓鄂所著的《四時纂要》:“取爛構木及葉,于地埋之。常以泔澆令濕,兩三日即生。”寥寥幾十個字的記述,就講清了食用菌栽培技術的三個基本要素:基質、菌種和濕度控制。

圖源/《本草綱目》附圖 李時珍著

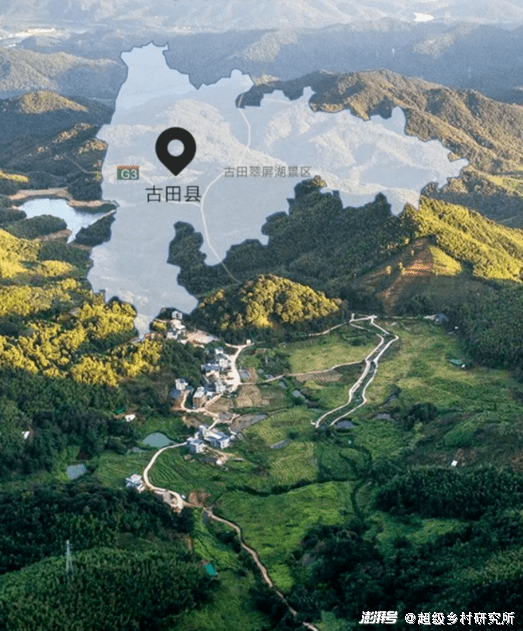

古田縣,地處福建省中部偏東北方。與本省其他沿海城市不同,這里的地勢自古就是“八山一水一分田”,耕地資源十分匱乏,是個名副其實的山區貧困小縣。

雖然耕地稀少,但這里卻擁有獨特的地理氣候和自然環境。

古田境內森林茂密,福建第一大河閩江和敖江穿境而過,滋潤著這片富饒的土地。亞熱帶季風氣候使得古田全年雨量充沛,氣候溫和,讓古田縣成為駐留暖濕氣流的“聚寶盆”,為農業生產,特別是食用菌培植提供了有力的條件。

圖源/網絡

古田縣栽培食用菌的歷史可以追溯到隋朝大業年間(公元609年),當時就有先民在境內種植香菇,香菇的栽培技術也一直傳承下來。

上世紀50年代末,古田舊城迎來了國家重點工程古田溪水電站下閘蓄水,居民及鄰近村莊的人們陸續搬離了舊居。當時,新的古田縣城周邊耕地十分有限,擁有種菇專長的古田人就把目光投向了滿山遍野的叢林灌木。

有一天,一位姚姓青年在森林里采到一朵白菊花狀的菇類,晶瑩剔透、鮮活水靈,還散發著淡淡的香氣。

出于好奇,他將這朵菌菇拿給一位老中醫進行鑒定,老中醫告訴他,這是名貴的野生銀耳,可以賣四十多元錢,比當時工人一個月的工資還高。

想不到這朵“花”竟然如此值錢,消息傳開后,村民們振奮不已,栽培菌菇本來就是他們的強項,如果能將這些野生的名貴菌菇實現人工化栽培,那就是一筆不小的收入了!

圖源/網絡

勤勞的古田人,說干就干。

剛開始,他們使用的還是最早期的技術:原木砍花。

將樹木伐倒后,截成木段,接上人工培育的菌種,放在潮濕背光的環境里,自然發菌,最后長出最接近野生狀態的銀耳。

但這種原始的方法耗時長、成本高,對森林資源也造成了一定的破壞。為了走出一條生態良好的可持續發展道路,古田一批農業技術專家開始潛心研究和創新食用菌栽培技術。

姚淑先 圖源/《“菌”臨天下》視頻截圖

姚淑先,古田大橋人,中國著名的銀耳專家。

從1967年開始,他就開始研究運用玻璃瓶栽培銀耳的技術,經過長達10年,共900多次的試驗,終于大獲成功。“瓶栽銀耳”不僅朵型大,產量更是傳統栽培方法的20倍,并且生產周期還縮短了150天。

1977年,這項產量高、周期短、耗材少的銀耳栽培新技術在古田迅速推廣。

光明日報報道姚淑先的瓶栽銀耳成果 圖源/《“菌”臨天下》視頻截圖

1978年,在瓶栽銀耳技術推廣一年后,古田吉巷人戴維浩開始尋思著能否用塑料袋替代玻璃瓶種植銀耳,這樣不僅成本更低,操作時也能避免玻璃瓶被打碎等風險。

經過不斷總結經驗,戴維浩終于首創了“袋栽銀耳”生產技術,實現了銀耳栽培技術歷史性的突破。

如今,古田不僅是全國袋栽銀耳的發源地和主產區,還是國內最大的銀耳商品化生產基地,古田銀耳,占領了中國90%的消費市場。

袋栽銀耳 圖源/海峽導報大財經

不僅是銀耳,其他食用菌的栽培技術也不斷實現突破和創新。

同年,古田大甲人彭兆旺的“袋料菌棒栽培香菇”技術又取得了成功。這種室內發菌、室外出菇的方式,不僅大大縮短了香菇的生長周期,產量還提高了10倍。

這項技術在全國推廣后,促進了中國香菇產業的騰飛,使我國成為香菇出口第一大國,徹底取代了日本在世界香菇產業的霸主地位。

彭兆旺被業界稱為“菌棒之父” 圖源/百度百科

隨后幾年,古田的農業技術專家們又陸續研發出竹蓀、黑木耳、金針菇、羊肚菌等菌菇栽培技術,并突破了茶樹菇菌種攻關難題。

目前,古田有20多萬人從事食用菌生產,有3萬多人負責營銷,相關企業近600家,食用菌產品更是遠銷日本、東南亞、歐洲、美洲等數十個國家和地區。

古田人通過半個多世紀的不懈努力,將原本一個貧窮落后的小縣城,發展為名副其實的“中國食用菌之都”。

02

食用菌改變了古田人的生活

食用菌產業,讓古田人體會最深的感受就是:脫貧致富。

丁麗霞,是古田縣蘇墩村的一名普通菇農。

2021年,在當地扶貧資金支持下,丁麗霞從村里租用了一間標準銀耳生產房,她先后種植了4批銀耳,總共10萬多筒,直接年收入就有3萬多元。

丁麗霞說:“有了這些銀耳房,我每年就有了固定收入,是種植銀耳讓我真正實現脫貧。”

圖源/頭條 千里生活

曾育湘,是古田縣極樂村黨支部書記,也是村里食用菌種植的推廣者。

40多年前她剛嫁到極樂村時,看到的景象是:窮山僻壤屋簡陋,村民艱辛臉帶愁。村子里人多地少,村民們的生活過得極其艱辛。

1979年,正值袋栽銀耳技術在全縣推廣,聽說有人種銀耳賺了錢,她也想試試。

幸運的是,曾育湘第一次嘗試就獲得了成功。只投入50元錢,卻換回了350元的回報,凈賺了300元,這在當時相當于一個普通工人一年的工資。

這之后,曾育湘將銀耳種植技術毫無保留地傳授給大家,帶領著村民們一起種銀耳。

如今,極樂村家家戶戶都蓋起了新房子,早已脫掉了貧窮的帽子,成為了遠近聞名的“銀耳第一村”。

曾育湘在查看銀耳長勢 圖源/新華社

像丁麗霞和極樂村這樣,通過種植食用菌脫貧致富的人和故事,幾十年來一直在古田縣各個鄉村發生。

依靠食用菌,2018年年底,古田縣全縣貧困戶實現了全部脫貧。

如今,古田縣不僅保持了食用菌在育種和栽培方面的優勢,還開發了食用菌罐頭、山珍調味料、山珍菌湯包、銀耳露、納米銀耳粉、凍干銀耳羹等20多種衍生產品。

古田人用智慧和實際行動賦予了食用菌豐富的生命形式,也承載著古田人對美好生活的向往。

圖源/寧德電視臺

3月里,雨水到,菌菇笑。

古田縣前垅村的菇農蘭前,正忙著采摘今春第一茬猴頭菇,采下的猴頭菇經烘干裝袋后碼滿了自家一樓客廳。

猴頭菇烘干裝袋 圖源/網絡

另一邊,古田縣寧德晟農農業開發有限公司的凍干銀耳羹生產車間里,一朵朵晶瑩剔透的銀耳經過清洗、切割、熬制、凍干等一系列加工后,被制作成一罐罐凍干銀耳羹,靜靜等待著送往全國各地。

工人們正將熬制完成的銀耳羹裝入模具 圖源/新華社

而在擁有10萬粉絲的“銀耳姐姐”張家巧的網絡直播間里,僅凍干銀耳羹一款產品每天都能產生2000單左右的線上訂單,每個月直播平臺的銷售額都能破百萬元。

不管身處何處,只需要動動手指,通過手機下單,就能第一時間品嘗到來自古田的食用菌產品。

銀耳姐姐張家巧正在直播帶貨 圖源/新華社

從種植到生產,再到營銷,現在的古田全縣就如同一個食用菌大工廠。走在古田的大小鄉鎮,幾乎到處都是為食用菌忙碌的身影,整個小縣城因為食用菌產業而顯得生機勃勃。

正如古田縣縣長許鋒深說的那樣:

“菌菇是古田群眾脫貧致富的法寶,已經融進了每個古田人的骨血里,也融進了他們生活的方方面面。”

從無到有,再到做大做強,古田人用行動詮釋了國家對于鄉村振興的重視和賦予力量。而一朵朵小小的菌菇們,也為古田帶去了財富,更帶去了積極向上、敢于創新的新生活。

*部分圖片素材來自網絡,版權歸原作者所有,如有版權問題請及時與我們聯系處理。

參考資料:

[1] 百度百科

[2]《古田脫貧記》

[3]《“菌”臨天下——中國食用菌之都古田風采》

[4]《“中國食用菌之鄉”——古田的前世今生》

[5]《春早弄菇正當時——“中國食用菌之都”春菇生產一線見聞》

[6]《小銀耳大產業,古田開出“致富花”》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司