- +1

姚家怡:從機構媒體“出走”后,現在是“個體戶”|記者手記

原創 深度營 深度訓練營

成為一名“專業”記者需要什么?極強的學習能力?吃苦耐勞的精神?靈活應變的能力?

這次,我們選擇從“記者”二字出發,區分領域,以某一類型記者為單位,了解他們深度根植于某個特定領域的職業現狀,將會遇到哪些人,經歷哪些事,又會遇到哪些難題……

以下是記者手記系列第二十九篇,我們采訪前記者姚家怡,聽聽從機構媒體“出走”后的她對寫作的理解。

2015年從華南師范大學本科畢業后,姚家怡先后在某獨立媒體、全現在、鳳凰網工作。22年上半年,她選擇從機構媒體“出走”,成為了“個體戶”。“個體戶”是她最喜歡的身份,同時她也會介紹自己是個freelance writer(自由撰稿人)。

一年以來,姚家怡用更多的時間寫自己感興趣的選題,寫稿之外,她還嘗試創作劇本殺、桌游和推理小說。目前正和朋友一同關注生態環境問題,“在北京的愛好活動就是拿張凳子在戶外發呆”。

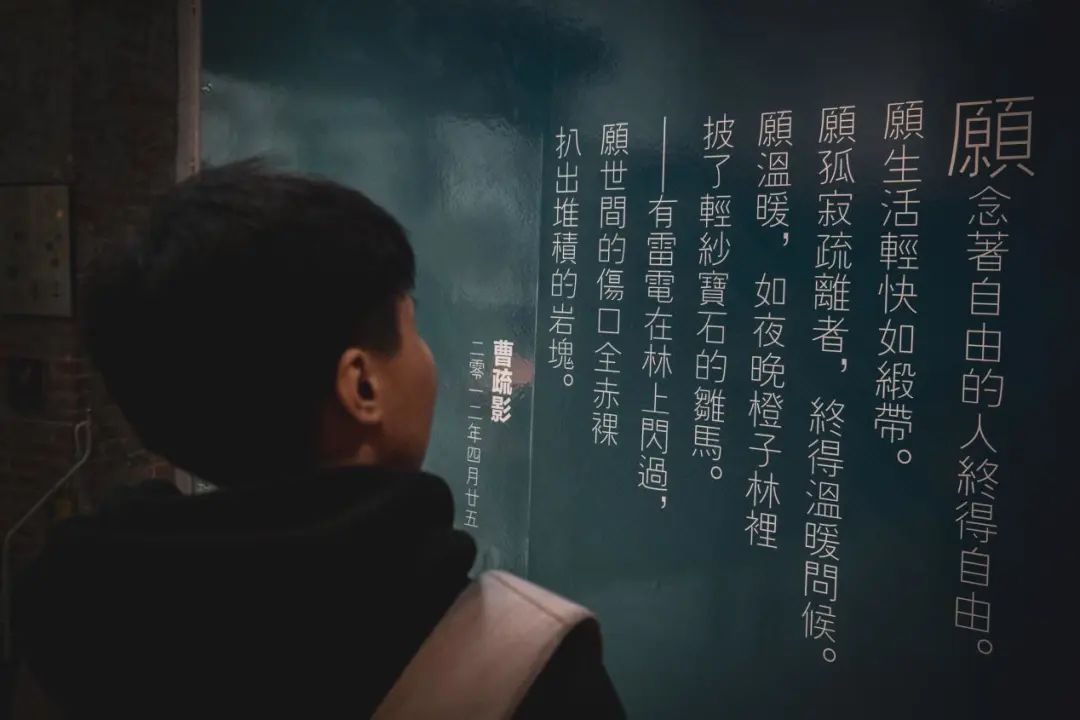

圖為姚家怡

2011年,姚家怡讀大一,彼時社會氛圍十分活躍,微博、直播等新興媒介和傳播方式逐漸興起,她感到媒體行業正在往一個更有意思的方向發展。大學期間,通過校園媒體、機構媒體的實習,她在新聞現場體會到了純粹的快樂,而公益組織的長期實習則讓她接觸到不同領域的人和組織。這些經歷都豐富了她的個人體驗、拓展了接觸領域和交際圈、影響了看待事情的方式,為她此后進入新聞領域自然而然地鋪了一條道路。

經過近七年的記者生涯,她稱“記者”對自己來說是個很重要的身份。但也坦言,“如果一個身份是需要得到準許才能存在的,要與很多前提條件綁定的,那么個體對于這個身份是沒有掌控能力的,它必然會造成擰巴和失落,因為你注定要去追求種種許可和認定,我不喜歡這樣,所以我主動退出。”

對姚家怡來說,離開機構媒體做選題,少了些束縛和緊張,多了些自由和舒展。去年一整年,就寫稿來說,她大約只做了三、四個選題。其中就包括了,該報道現已入圍2023全球真實故事獎短名單。

圖為姚家怡

我們試圖通過這篇報道,了解姚家怡的故事。以下是深度營與姚家怡的對話:

深度營:《在人間|懸浮在土地上的農村女性》關注的是女性宅基地權益問題,你是怎么關注到這個選題的?

姚家怡:是律所負責婦女土地權的工作人員聯系我的,她們律所一直在跟進這種農村土地權的案子,這是一個很老舊的話題了,她希望能再取得一些外界關注。她和我講了任雪萍的一些經歷,問我有沒有興趣,所以我就能聯系上任雪萍。

你們找選題為什么會覺得很難?

深度營:大概是我們總是在網上翻信息找線索。

姚家怡:我們首先應該要活在社會里頭,或者活在現實生活里頭。例如你去超市,可能會知道大家現在在玩什么,或者大家現在在關注什么,你去了公園,可能就看到大家在穿什么,在用什么。或者說去跟朋友聊,可能也可以了解很多。我覺得如果只在網上找信息的話,找選題確實很難。

其實我覺得記者雖然說接觸很多東西,但是現在越來越變成一個電話客服。記者的生活是很單一的,我們對社會的接觸甚至還比不上一個普普通通的白領,他們每天擠地鐵去望京上班,夜晚還打不到車,相比之下我們對社會的了解是很單薄的。

有段時間我上班的時候,夜晚打車就會打拼車回家,車上總會坐三個人,我就好奇他們在干嘛,可能在打游戲或者看劇。我會覺得當變成電話客服之后,我們對社會的敏感度可能連一個普通上班族都不如,因為他們還活在現實的世界里邊,每天夜晚去打拼車,去樓下排隊買盒飯,但是現在記者坐在家里可能就已經過去一個星期了。

深度營:所以網上找選題確實不太行。

姚家怡:重點不是找選題,是我們對社會的那種感知力和直覺。

你現在習慣了在網上找選題,如果你三年后已經工作了,是不是還在用這個方法做?如果工作5年呢?那你現在跟3年后、5年后的差異在哪里?我覺得這就是我們為什么會重視經驗,或者說經驗到底是不是真的有用的?

作為一個所謂有經驗的記者,在技能上你到底有什么優勢?我覺得這種優勢可能就在于我們對社會的一些理解和一種自覺,這是經驗可以帶給你的。

但如果說現在這種環境就是鼓勵大家都去做電話客服的話,可能做一年兩年三年都不一定有很好的變化,因為我們只是跟別人打個電話,聊一個小時而已。我會覺得這工作的性價比不高。能夠保持長久競爭力的關鍵,是我們在工作過程中去理解、掌握社會運作的邏輯。同樣一個內容,你不一定覺得這是一個選題,可能有些人會覺得是,是或不是的判斷,就來源于你的經驗和自覺,這東西當然是需要積累的,而且是需要有意識地積累的。

我覺得起碼第一步我們應該活的更現實一點。變成客服,是因為它的唯一優點就是讓媒體的生產成本降低。

深度營:你有沒有寫過的一些選題,是通過剛剛提到的“活得很現實”的方式寫出來的?

姚家怡:有很多選題是朋友給我的。因為我很多朋友他們本來就有自己的工作,有自己的專業,在專業領域里面會有自己有意思的觀察,通常外人是不會知道的。我平常有空就會去找朋友見面,我們很自然地會討論一些有意思的題。比如這篇稿子,像這個相親藝術家,其實找到她也很簡單,就是我朋友圈里面的那些藝術家轉了,可能原本只有幾百一千的閱讀量,憑空去搜的話肯定搜不到,但因為我活在一個這樣子的朋友圈里面所以我就看到了。

深度營:那不同領域的朋友也是要去積累的嗎?

姚家怡:對,我不是一個很擅長社交的人,去陌生場合,我也不太能說話,但我覺得多接觸人就一定是好的。另外像剛才說聊天的那些朋友,其實我有一個心態就是我不會把朋友當做資源,或者當做我找選題的一個來源。因為第一這很不現實,第二是即使這樣想,也不太可能實現。

我覺得很重要的是你關注一些事情。像我做一些選題,有時候也會找朋友去聊,看看他們的看法。我覺得核心在于你和朋友的理念可能是比較相近的,你們會真的在意同一個社會議題,有相近的價值觀,愿意相對深入地去探討一個議題。

我是覺得不要只看重選題這一個事情,你們以后工作的核心也是找選題,這是一個很流程化的東西,但現在你們還有更多時間,不要只把找選題當做找選題,核心是在于找一個能夠激起你關注或者興趣的話題,然后真的去研究這個事情本身。

深度營:看到任雪萍的報道中引用了不少的政策文件和學者論文,這些都是要在前期準備工作中完成的嗎?

姚家怡:可能每個選題不太一樣,我以現在不需要完成公司任務的角度說,就比較自由的一個工作方法來說的話,一般我會更傾向于先跟人接觸。

先了解當事人的說法、經歷,得到一個比較直觀的印象。我認識任雪萍是通過在這一領域有近20年工作經驗的工作人員,對方給我提供很多她研究的一些想法,我會有相對更宏觀的了解。但我偏向于先跟人接觸是因為我不想先從一個框架、或者一個很明確的既定印象開始。如果你看很多論文文獻,總會有一些結論和印象,我希望報道的這個故事本身是在很真實的個案里頭的,而不是在這些論述之中。

我會在積累了一定的個案材料之后再去思考,在這個話題里面,它展現的是一個怎樣子的事情,面臨的困難有哪些。具體一點來說,我聽完任雪萍講述的所有經歷,就可以稍微地列出她可能遇到的困難。

深度營:你提到宅基地這種已經是比較舊的話題,有很多研究,也被報道過。那你有沒有刻意去找新的角度來寫這個話題呢?

姚家怡:我覺得整個故事或者這種類型的案例,確實非常的舊。而且所有法律層面該探討的、該完善的地方也被討論過了,當然法律現在也還是有一些難以執行的地方。但如果我們真的按法律來走的話,這個故事1000個字就可以寫完了。

但我覺得我們做新聞的一個重點還是要給讀者看,除了提供硬信息以外,我們的稿子應該要選取更合適的表現形式。一方面是合適讀者的閱讀和理解,另一方面是選擇適合呈現具體個案的形式。如果我們把這些報道全部看成是一整類的事情,那每個同類型的案子,稿子都會長得非常雷同。這種雷同跟寫法、敘述的模式是有關系的,所以我覺得作為一個寫稿的人,需要把努力放在這里。

當時就是因為跟任雪萍聊了幾次,我感受到這個人她有很強的一些生命力,這點是很有意思的。

深度營:可以展開講講這種生命力嗎?

姚家怡:這就是很直接的感受。打電話的時候,一開始因為她身體一直不太好語氣很低沉,但是當說到宅基地相關的事情,就跟她平時打電話的時候差別很大,但如果你見到她本人,那個狀態跟打電話又完全不一樣。

我會覺得她人比較有生命力,是因為她對事物的觀察不是純粹地只考慮經濟層面,她維權不僅為了要拿到一個宅基地,還包括掙得她認為的人的尊嚴,男女平等這些東西。這些都是她很執著追求的,作為一個很普通的無權女性,她是這樣去感知人在家庭、在傳統文化里的關系的。我會覺得這種更抽象一點的東西,是這個案例里一個特別的點,確認了它是有書寫的可能的。

這種生命力讓我在去跟她見面之前就決定要寫一個故事了,而且我發布的平臺也是比較傾向于長篇故事的。

深度營:怎么跟采訪對象接觸過程中獲得更多的故事?

姚家怡:首先我并不期待說一定要找到故事。我覺得有些經歷本身就是一個故事,而有些經歷就不是故事,像現在我們看很多稿子,它都是有一個話題的,里面包含了幾個人的經歷。我覺得工作得很辛苦或者很難受的一個原因,就是我不斷地被強迫去找故事、寫故事。

因為我覺得故事它不是天然存在的,像我跟任雪萍聊了這么多,我是想了很長一段時間之后判斷這是一個故事,她的經歷、或者她的一些理解,它是符合敘述框架的故事。但是也存在很多人的經歷,它就不能算作故事,我不是為了去寫故事才寫,我只是覺得這恰好是一個故事,所以我寫了一個故事而已。

我一般也不會像寫任雪萍這樣子來寫稿,因為這樣的操作并不常規,也不可能都期待這種。如果當大家都覺得故事的傳播力度更好,你就會在你的選題里面等待一個故事出現,但你一定不可能把每段經歷都寫成一個故事。

當然所有的經歷在廣泛意義上都是一個故事,但我覺得核心是在于你自己,作為一個寫作者,去衡量在這個訊息的市場里面它是不是獨特的重要的。

深度營:你在線下是如何跟任雪萍接觸的?

姚家怡:我是從北京過去的,住不了酒店,就在她家里住了三天。

深度營:在她家的時候就一直聊天嗎?

姚家怡:就聊天,你人坐在那里別人就會想說話了。她可能也有很多想要說的,這么多年其實過得挺憋的。除了聊天以外,我還叫她帶我去她曾經申請材料、找領導的那些地方走一下。

深度營:聊天的時候會一直開著錄音筆嗎?當天是否會對聊天的內容做一些整理?

姚家怡:我一般去哪兒都是先開錄音。如果吃飯有時間可能我會敲一些關鍵詞在手機里,不一定每天都有空做整理。反正路上看到什么就拍一拍,印象特別深的地方會記一下。

深度營:以一個人物為中心寫長篇故事會怎么去核查呢?有沒有采訪她的親友呢?

姚家怡:我覺得看你對于一個稿子的把握,有些是她以前發過的資料、錄音和聊天記錄。因為整個敘述的方式決定了人際關系上的細節很難有嚴密的一個核查,只能夠綜合已有資料,保證基本事實。

我自己會比較克制,有一些細節或她具體描述的東西,可能就不會太過詳盡地引述。因為有些東西你沒辦法完全核實到。有些沒法完全核實的,也可以不寫出來,就是有所取舍。你起碼能夠保證發出來的那些內容,是能夠達到相對準確的。

深度營:你覺得與采訪對象接觸的過程中記者應該是什么角色?你會為采訪對象傾注很多的私人情感嗎,比如說把他當做一個好朋友或者是姐姐或者是親人?

姚家怡:當然不合適,尤其你主觀上面當做你的朋友。我覺得我們的工作核心是克制。就像你前面說的核實,我覺得克制是一個很重要的前提,你寫的總是比你知道的少,然后你就保持這種距離,克制是一個基本的職業要求。

核心不在于你是不是把ta當成朋友,是對方把你當成什么,這才是一個能力的挑戰。你不可能忽悠別人,雖然你可能有暗訪的時候或者有含糊的時候,但是就總體來說,你呈現出來的身份應該就是一個來寫稿做記錄,然后有機會去傳播的人。

深度營:像你報道完任雪萍的事件之后,還有跟她有持續的一些聯系嗎?其他采訪對象呢?

姚家怡:跟她會聊,因為可能她還是比較特別,但像這樣的采訪對象其實很少。

首先我不會說為了讓采訪對象接受采訪就特別關心ta,我也做不到。我作為個人可能會有人與人之間的一些關心,比如ta是真的很困難,可能就會多關心一點,但我只是一個普通人,我也不會說特別地關心。我也不知道怎樣能夠維持這種關系,沒理由無端去找人家,我自己都會覺得挺打擾的。另外我覺得報道已經打擾了別人一遍了,我為什么還要持續打擾ta?

我甚至會想,當記者和采訪對象界限模糊的時候,我們是否應該要提醒對方?其實我們是記者,我們是有目的的。另外我覺得采訪對象接受采訪,ta也有一些動機,你的采訪對象絕大多數比你有社會經驗,比你年紀大,ta有自己的判斷。

不在于說我營造一個怎樣的感覺給采訪對象,當然有些記者能夠營造很好的感覺給別人,別人也會愿意跟記者多聊,或者能夠一直維持關系等等,這樣很好。但對我自己來說這很難辦,除非我們可能真的很聊得來,或者我們真的有一些理念上面的很相似的地方,我們可以繼續討論。有些采訪對象可能交流得不夠好,原因是大家本身不搭,不一定是記者的問題。

我們的工作追求的不是采訪對象一個個案的結果。我們的服務對象是公眾,新聞是公共產品,當然在一些個案中權利受到侵犯的時候,或者蒙冤的時候,你的報道可能可以促成個案上的正義。但我們的工作基本點不是在個案上,不是為采訪對象服務,而是在于公眾意識的提升和社會的進步。

深度營:離開機構媒體沒有選題限制以后,個人關注的方向會不會有變化?

姚家怡:首先離開機構媒體不可能意味著沒有限制,因為限制選題的不是機構。僅僅從創作的角度看,離開機構只意味著我能擁有我全部的工作時間,可以按照自己的節奏去寫東西,避開一些不想做的任務選題。所以最大的變化還是操作上的自由度和可以多花時間做扎實一個議題。

再者是,不在機構里工作的話,一些選題一開始可能就不會做了,或者切入角度不一樣了,例如一些突發災難事件,因為這類報道涉及到直接安全風險,往往需要后援。還有是一些比較硬的選題,也會比較少做,除非是約稿,這也是考慮這類選題的時間一般很短,不合適個人寫稿來做。

深度營:你現在是自己找平臺發稿還是有穩定的合作平臺?大概流程是怎樣的?

姚家怡:我一般有一個想法之后,會做一點前期,包括評估可行性、成文風格和工作周期,寫一個提案,再跟媒體平臺溝通,通常會根據選題的風格找平臺。當然,也有編輯老師會來約稿。完稿后的流程就是根據平臺自身的流程走。

深度營:脫離了機構媒體之后的采訪有沒有遇到過困難?

姚家怡:恐怕離不離開都充滿困難,這就是這個事情的特性,但離開后不用擔心被領導批評和扣工資(笑)。當然,我工作這么多年了,自認是個合格熟手的技術工人,所以一般困難還是可以解決的,是否在機構工作倒是影響不大。例如我有困難還是可以找朋友幫忙,不一定非得依賴機構的支持系統,還有和媒體平臺合作的話,平臺的編輯老師也能給到很多幫助。此外,因為我從來沒有在什么一亮出名字就采訪很順利的地方工作過,所以也體會不到這種落差感。

深度營:離開機構之后成稿時間應該比較寬松,會有交稿的壓力嗎?會給自己定ddl嗎?目前平均的成稿周期大約是多久?

姚家怡:成稿周期說不準,我一般開始做之前就有個預判和時間表,有的長線題可以做3個月,當然期間還有很多別的事情在做。快稿的話就多數是約稿了,這得看編輯定的時間,答應了就得配合。以前工作的地方也相對寬松,本身寫稿也不是一個有人盯著你的事,其實工作習慣還是比較好。

不過我也有在摸索一些工作形式,以前打工的習慣就是一陣很忙,一陣很閑,都是密集式做一個題,所謂密集可能真的3-4天沒有任何正常生活,除了睡覺都投在里面,我也會想這樣是不是真的“好”和高效,或者有沒有更健康一點的方式。

另外是做個體戶的思維和打工完全不一樣。打工時候,你的假期和下班時間是有保障的,哪怕要加班,也還有帶薪休息時間,可是freelancer沒有,我要為自己的假期和休息埋單,所以如果我像上班一樣,工作和生活不分開——多數媒體工作就是這樣,我是在虧本的。在我看來,最大的困難的不是所謂的“管理自己”、“按時完成”,而是改變過去的工作習慣,把生活和工作徹底分開,可以按下一個暫停鍵。

深度營:人都是有惰性的,老師脫離機構媒體后會有做稿上的惰性嗎(比如做了一半就不想做了),有沒有采取一些方式來對抗?

姚家怡:沒錢就不會拖延了,每個月收到賬單時,我都恨不得馬上寫三篇稿。我很懶,但是一直沒什么拖延問題,可能因為我比較急性子,拖著會渾身不舒服,另外是我很愛玩,受不了有東西拖著影響我玩耍的心情。我能想到的“對抗拖延”的方式是,找一些自己喜歡的事情去做,如果生活中有一個部分的時間要拿去做喜歡的事情,那剩下時間就自然會讓自己完成工作任務,同時又不會因為工作一直拖延而感到不開心。當然做了一半不想做,做了開頭不想做的事情(包括但不限于稿子)太多了,這大概也無關拖延,如果答應了有協議只能做完它,沒有的話就隨它去吧。

原標題:《姚家怡:從機構媒體“出走”后,現在是“個體戶”|記者手記》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司