- +1

1990-2023,IPCC氣候變化報告變遷和持續(xù)34年的警告

2023年3月20日,聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發(fā)布了第六次評估報告綜合報告《氣候變化2023》。這份由當(dāng)前世界最頂級的氣候科學(xué)家共同撰寫的報告整合了自2018年以來IPCC發(fā)布的三份工作組報告以及三份特別報告的調(diào)查結(jié)果,以對當(dāng)前氣候緊急狀況與應(yīng)對方法作出權(quán)威和科學(xué)的評估。

IPCC報告值得關(guān)注的原因很簡單,因?yàn)樗侨找鎳?yán)峻的現(xiàn)實(shí)的真實(shí)寫照,并從科學(xué)角度為我們指明了一條出路。

自1990年開始, IPCC每六到七年會發(fā)布一次綜合科學(xué)評估報告,于2014年完成的第五次評估報告(AR5)為2015年達(dá)成的《巴黎協(xié)定》提供了主要的科學(xué)依據(jù)。而最新的第六次評估報告(AR6)的一個關(guān)鍵任務(wù),就是為《巴黎協(xié)定》第一次全球盤點(diǎn)提供科學(xué)參考,也是2030年前全球氣候政策制定和行動的重要參考依據(jù)。

科學(xué)界向政界闡述一個與政策制定相關(guān)的科學(xué)結(jié)論不是一件容易的事。原因之一是很少有人去解讀充滿術(shù)語、公式與數(shù)據(jù)的科學(xué)報告,這增加了政策決策者理解報告結(jié)論的難度。而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)結(jié)論總是帶著不確定性,政策決策者在面對這樣的信息時立即采取有效行動的積極性有限。

尤其是,當(dāng)應(yīng)對氣候變化意味著需要全球在經(jīng)濟(jì)、政策、社會和技術(shù)層面進(jìn)行劇烈轉(zhuǎn)型的時候,這樣的溝通難度就更大。因此,需要在科學(xué)上有權(quán)威性、在政治上有公信力的組織面向政府和公眾用盡可能通俗易懂的話語來報告主流科學(xué)對于氣候變化的認(rèn)識與結(jié)論。政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change,簡稱IPCC)就是在這種需求下誕生的。

IPCC1988年由聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署(UNEP)和世界氣象組織(WMO)建立,旨在定期為政治領(lǐng)導(dǎo)人提供關(guān)于氣候變化的科學(xué)評估。IPCC下設(shè)有三個工作組,分別對氣候系統(tǒng)與氣候變化的科學(xué)問題、氣候變化的影響與適應(yīng)氣候變化的方法以及減緩氣候變化的可能性三方面進(jìn)行評估。此外,IPCC還設(shè)有國家溫室氣體清單專題組,為各國編制國家溫室氣體清單提供指南。IPCC附屬于聯(lián)合國,向聯(lián)合國及世界氣象組織的全體成員開放。

值得注意的是,IPCC評估報告所反映的觀點(diǎn)與政策制定相關(guān),但不具有政策指示性。IPCC發(fā)布的評估報告可以為全球范圍內(nèi)的政策制定者及其他各相關(guān)領(lǐng)域的科研工作者提供與氣候變化相關(guān)的科學(xué)依據(jù)和具體的數(shù)據(jù)。IPCC自身并不針對氣候變化進(jìn)行具體研究工作,也不對氣候現(xiàn)象及氣候變化進(jìn)行監(jiān)測,而是對全球每年出版的有關(guān)氣候變化的研究論文進(jìn)行審查。在全面、客觀、公開和透明的基礎(chǔ)上,提供有關(guān)氣候變化的科學(xué)技術(shù)和社會經(jīng)濟(jì)認(rèn)知狀況、氣候變化原因、潛在影響和應(yīng)對策略的綜合評估。

每一份評估報告都需要經(jīng)歷5年左右的起草、編纂與審議周期。來自全球各地的數(shù)以千計(jì)的頂級科學(xué)家及其他領(lǐng)域的專家將共同志愿編撰評估報告。經(jīng)過科學(xué)家與各國政府審議后,評估報告將公開發(fā)布,供各國決策者、科研機(jī)構(gòu)、智庫、媒體與民間社會了解氣候變化科學(xué)進(jìn)展、影響與應(yīng)對措施。

此外,與其他氣候報告不同的是,作為聯(lián)合國的氣候科學(xué)機(jī)構(gòu),IPCC所發(fā)布的報告是由政府委托并授權(quán)的。無論是報告的大綱、草稿還是最終發(fā)布的《決策者摘要》,都需要由IPCC的195個國家和地區(qū)代表進(jìn)行逐字審議,最終獲得通過的報告內(nèi)容意味著得到所有參與國家的認(rèn)同和承認(rèn)。這也使得IPCC報告具有很強(qiáng)的權(quán)威性。

從1990年到2023年,IPCC迄今已發(fā)布了六次正式的評估報告 ,34年時間里全世界最權(quán)威的氣候科學(xué)報告告訴了我們哪些重要的發(fā)現(xiàn)?以下是IPCC歷次評估報告的主要結(jié)論。

1990年,IPCC第一次評估報告

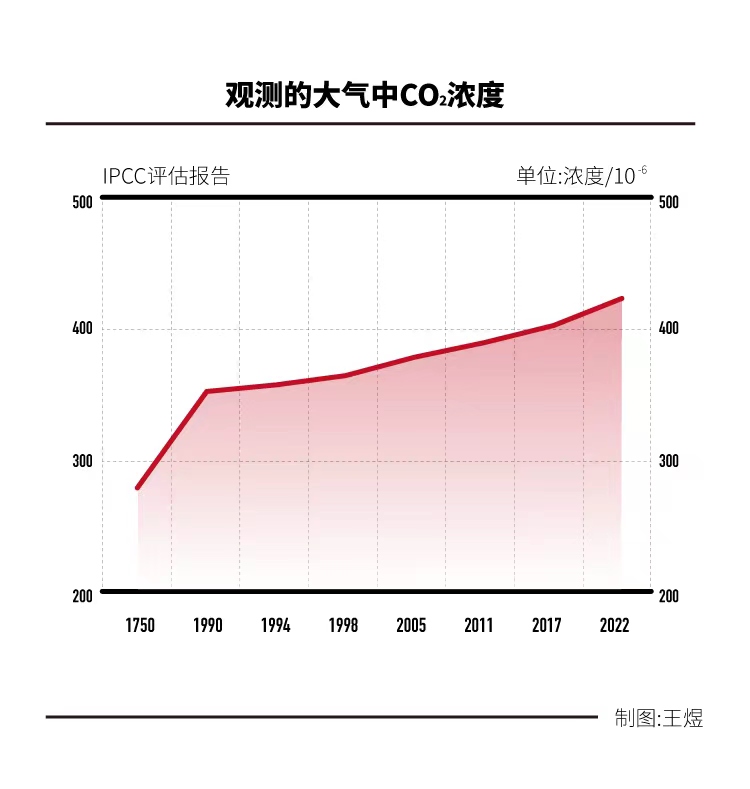

1990年完成的IPCC第一次評估確認(rèn)了氣候變化的科學(xué)依據(jù)。該報告指出,過去一個世紀(jì)內(nèi),全球平均地表溫度上升了0.3℃-0.6℃,海平面及大氣中溫室氣體濃度也均有不同程度的上升。如果不對溫室氣體的排放加以控制,21世紀(jì)末,全球平均溫度將較工業(yè)革命前水平高出4℃。根據(jù)上述氣候變化情景對其多方面影響進(jìn)行了評估,并初步提出了應(yīng)對方案,其中包括,全球應(yīng)立即減少60%的人類活動所產(chǎn)生的長壽命溫室氣體排放,以將大氣溫室氣體濃度穩(wěn)定在當(dāng)前的水平。本報告的主要發(fā)現(xiàn)推動了《聯(lián)合國氣候變化框架公約》(UNFCCC)的制定與通過,開啟了全球應(yīng)對氣候變化的國際治理進(jìn)程。

《聯(lián)合國氣候變化框架公約》(簡稱《公約》)于1992年5月9日聯(lián)合國大會期間獲得通過,并于1994年3月21日起正式生效,旨在推動全球?qū)⒋髿庵袦厥覛怏w濃度控制在一定水平,使生態(tài)系統(tǒng)能夠自然地適應(yīng)氣候變化、確保糧食生產(chǎn)免受威脅并使經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。《公約》為此后二十多年的國際氣候談判提供了方向性的指引。自1995年首次締約方大會于德國柏林召開以來,各締約方每年都召開一次締約方會議。此外,《公約》還確立了“共同但有區(qū)別的責(zé)任”原則、公平原則、基于各自能力原則等國際氣候治理的基本原則。

1996年,IPCC第二次評估報告

1996年IPCC發(fā)布第二次評估報告,有力地促進(jìn)了包括了具有法律約束力的定量減排目標(biāo)的《京都議定書》的通過。

IPCC第二次評估報告指出,二氧化碳排放是人為導(dǎo)致氣候變化的最重要因素,并表示氣候變化帶來許多不可逆轉(zhuǎn)的影響。報告還為《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二條所述之“將大氣中溫室氣體濃度穩(wěn)定在防止氣候系統(tǒng)受到危險的人為干擾的水平”提供了科學(xué)信息,并提出制定氣候變化政策及落實(shí)可持續(xù)發(fā)展過程中應(yīng)重點(diǎn)兼顧公平原則。

《京都議定書》通過沒多久就面臨著夭折的危險。因?yàn)楫?dāng)時最大的溫室氣體排放國美國雖然簽署了《議定書》,國會卻沒有批準(zhǔn)。結(jié)果在2001年3月宣布退出《議定書》。《議定書》的生效需要兩個55%,一個是 55%的締約方批準(zhǔn),這在2002年冰島批準(zhǔn)后達(dá)到;另一個是占總排放量55%的締約方通過,因?yàn)槊绹顺隽恕蹲h定書》,全球氣候治理突然出現(xiàn)了一個生死存亡的節(jié)點(diǎn)。在這個時候,IPCC第三次評估報告發(fā)布,推動了國際社會在氣候合作上繼續(xù)前行的決心。隨著俄羅斯在2004年批準(zhǔn)了《議定書》,90天后,《議定書》正式生效。

2001年,IPCC第三次評估報告

IPCC第三次評估報告明確了觀測到的地表溫度上升主要?dú)w因于人類活動,稱由人類活動引起氣候變化的可能性為66%,并預(yù)測未來全球平均氣溫將繼續(xù)上升,幾乎所有地區(qū)都可能面臨更多熱浪天氣的侵襲。IPCC認(rèn)為,隨著氣候變化加劇,全球各地將遭到更多不利影響,而發(fā)展中國家及貧困人口更易遭受氣候變化的不利影響。

《京都議定書》的第一承諾期是2008年到2012年。所以UNFCCC需要在2007年啟動關(guān)于2012年之后的安排的談判。因此2007年IPCC發(fā)布的第四次評估報告又一次引起全世界的關(guān)注。當(dāng)年,為了表彰IPCC在推動人類氣候合作方面的積極作用,同時也為了進(jìn)一步提升全球公眾對氣候問題的重視,瑞典皇家科學(xué)院諾貝爾獎委員會把當(dāng)年的諾貝爾和平獎頒發(fā)給了IPCC和制作了紀(jì)錄電影《難以忽視的真相》的阿爾·戈?duì)枴VZ貝爾獎委員會表示,氣候變化在1980年代還僅僅是一個假設(shè)性問題,但得益于IPCC近二十年的貢獻(xiàn),到了1990年代,氣候變化已經(jīng)有了確切的科學(xué)證據(jù),并在全球建立了人類活動與氣候變化有關(guān)的廣泛共識。

2007年,IPCC第四次評估報告

IPCC第四次評估報告稱全球氣候系統(tǒng)的變暖毋庸置疑,觀測到的全球平均地面溫度升高非常可能是由于人為排放的溫室氣體濃度增加導(dǎo)致(可能性達(dá)到90%);而太陽輻射變化和城市熱島效應(yīng)并非導(dǎo)致氣候變化的主要原因。根據(jù)IPCC的預(yù)測,到21世紀(jì)中葉,全球干旱影響地區(qū)范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大,與此同時,暴雨、洪澇等極端天氣的風(fēng)險也將增加,極地冰川和雪蓋的儲水量則將減少。

2007年的《公約》第十三次締約方會議啟動了一個為期兩年的行動計(jì)劃,目的是在2009年丹麥哥本哈根舉行的COP15上能夠完成對2012年以后國際氣候制度的談判,這也就是著名的《巴厘路線圖》。這個談判被設(shè)計(jì)為“雙軌”,就《議定書》中發(fā)達(dá)國家的任務(wù)外,也就其他發(fā)達(dá)國家(其實(shí)就是美國)和發(fā)展中國家的行動展開談判。但是這一任務(wù)在哥本哈根遭遇了挫折,全球氣候治理再一次陷入低谷。人們又再次轉(zhuǎn)向IPCC尋求繼續(xù)前行的動力。

2014年,IPCC第五次評估報告

2013年,IPCC發(fā)布第五次評估報告的第一工作組報告,指出人類活動“極有可能”(extremely likely,95%以上可能性)導(dǎo)致了二十世紀(jì)五十年代以來的大部分(50%以上)全球地表平均氣溫升高。在報告的技術(shù)摘要中,IPCC指出可能性超過90%即表明“極有可能”。從第四次評估報告中的90%到本次評估報告中的95%,這一代表可能性數(shù)字的上升表明氣候科學(xué)家比以前更加確信人類活動是造成1950年以來全球氣候變化的主要原因。IPCC還指出,氣候變化將嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)增長、食品安全、公共健康等,并加劇全球水危機(jī)、貧困和饑餓等問題。此外,科學(xué)家們還表示,未來將難以對氣候變化對某一特定地區(qū)的影響進(jìn)行預(yù)測。

IPCC第五次評估報告綜合報告于2014年11月正式發(fā)布,本次評估報告以更全面的數(shù)據(jù)來凸顯應(yīng)對氣候變化的緊迫性。IPCC指出,2007年至2013年間,全球海平面上升速度約為此前10年的兩倍;即使按照各國最大力度減排的情景,到21世紀(jì)末,全球海平面也可能較20世紀(jì)末水平升高0.5米。IPCC還指出,過去三十年來每個十年的地表平均溫度都高于1850年以來的任一個十年。本次評估報告指出,人類必須大幅度減少溫室氣體排放,才能在21世紀(jì)末將全球升溫控制在高出工業(yè)革命前水平2℃的范圍內(nèi)。IPCC認(rèn)為,如果各國立即采取積極應(yīng)對氣候變化的措施,實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的幾率將高于66%;但如果全球到2030年才采取減排行動,實(shí)現(xiàn)這一溫控目標(biāo)的成本將大幅增加。

IPCC第五次評估報告首次提出了全球碳排放預(yù)算(簡稱“碳預(yù)算”)的概念。IPCC表示,為實(shí)現(xiàn)2℃溫控目標(biāo),全球可以排放的碳預(yù)算額度約一萬億噸二氧化碳,目前全球碳排放已經(jīng)超過碳預(yù)算的50%。按照目前排放速度,全球?qū)⒃?0年內(nèi)耗盡剩余額度。IPCC指出,如果要實(shí)現(xiàn)2℃溫控目標(biāo)以避免氣候變化的災(zāi)難性影響,到2050年,全球應(yīng)在2010年溫室氣體排放水平基礎(chǔ)上減少40%-70%,并于2100年前實(shí)現(xiàn)凈零排放。

本次評估報告的主要結(jié)論為各國在2015年達(dá)成新的氣候協(xié)議提供了依據(jù)。2015年12月,在法國巴黎召開的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十一次締約方大會(COP21)期間,各締約方通過了具有歷史意義的全球氣候協(xié)定《巴黎協(xié)定》,承諾將采取行動以將全球升溫控制在高出工業(yè)革命前水平2℃的范圍內(nèi),并盡量控制在1.5℃范圍內(nèi)。決議要求《巴黎協(xié)定》特設(shè)工作組將IPCC第五次評估報告作為參考來源以確定全球盤點(diǎn)所需的信息,并要求各締約方依據(jù)IPCC的方法學(xué)及指標(biāo)來核算各自的溫室氣體減排力度。

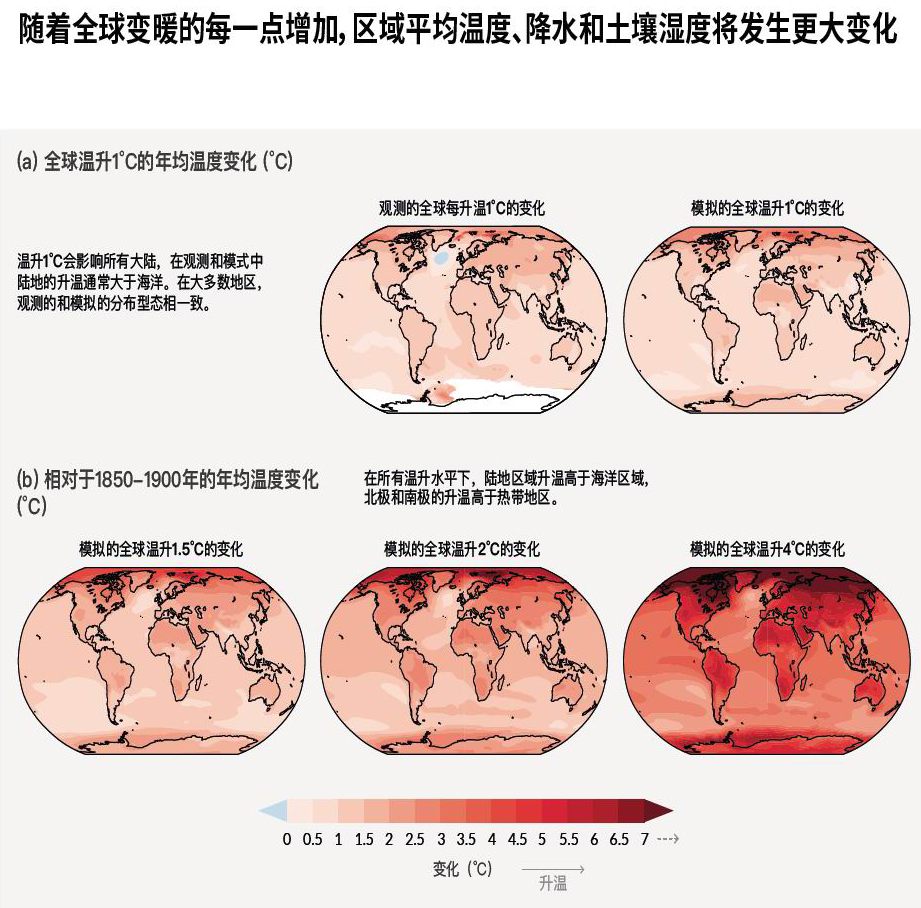

2018年,IPCC全球升溫1.5℃ 特別報告

2015年達(dá)成的《巴黎協(xié)定》提出了1.5℃溫控目標(biāo),IPCC受托于2018年提供一份特別報告,說明全球平均溫度較工業(yè)革命前水平升高1.5℃的潛在影響,并提供實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的溫室氣體減排路徑。2018年10月IPCC在韓國仁川發(fā)布了《IPCC全球升溫1.5℃特別報告》。報告指出,較工業(yè)化前水平,目前全球溫升已經(jīng)達(dá)到了1℃,造成了極端天氣事件增多,北極海冰減少,及海平面上升等影響。每一點(diǎn)額外的升溫都會產(chǎn)生重大的影響。升溫1.5oC或更高會增加那些長期的或不可逆轉(zhuǎn)的變化的風(fēng)險。將全球變暖限制在1.5℃而不是 2℃對人類和自然生態(tài)系統(tǒng)有明顯的益處,有助于促進(jìn)人類社會實(shí)現(xiàn)公平的可持續(xù)發(fā)展。具體而言,與溫升2相比,如果將全球平均溫升幅度控制在1.5℃以內(nèi),全球海平面上升幅度將減少10cm,夏季北冰洋沒有海冰的可能性將從十年一次降低為百年一次,珊瑚礁消失的比例從大于99%降低至70%-90%。報告還提出了控制溫升在1.5℃之內(nèi)的路徑、所需采取的行動和可能產(chǎn)生的后果。報告指出,全球應(yīng)在土地、能源、工業(yè)、建筑、交通、城市等方面進(jìn)行快速而深遠(yuǎn)的轉(zhuǎn)型,到2030年全球CO?排放量應(yīng)比2010年下降約45%,到2050年達(dá)到“凈零”排放。

從IPCC1.5℃報告的最新結(jié)果可以看到,許多陸地區(qū)域的溫升程度高于全球平均水平,發(fā)展中國家尤其是貧困地區(qū)環(huán)境脆弱程度較高,風(fēng)險承受和恢復(fù)能力較低,受氣候變化的影響更大。為了維護(hù)自然生態(tài)系統(tǒng)平衡、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,社會各界更需要加速開展行動,將全球變暖控制在1.5℃之內(nèi)。

此報告將為2018年12月在波蘭卡托維茲舉行的氣候變化大會提供重要科學(xué)文件,屆時各國政府將評議《巴黎協(xié)定》的執(zhí)行情況以尋求提升應(yīng)對氣候變化力度的路徑。

2021-2023,IPCC第六次報告

受新冠疫情影響,IPCC報告延期發(fā)布。這份報告首次用確定的口氣指出:人類活動主要通過排放溫室氣體,已毋庸置疑引起了全球變暖:大氣、海洋、冰凍圈及生物圈產(chǎn)生了廣泛而迅速的變化。人類活動造成的氣候變化已經(jīng)影響全球各個區(qū)域,并導(dǎo)致對人類和自然系統(tǒng)廣泛的不利影響以及損失與損害。 2011至2020年,全球地表溫度比1850至1900年高出1.1℃。全球溫室氣體排放持續(xù)增長,由不可持續(xù)的能源使用、土地利用及利用方式變化,不同區(qū)域、國家、國家內(nèi)部和個人的生活方式、消費(fèi)和生產(chǎn)模式產(chǎn)生。

報告指出,近期內(nèi)(in the near-term)全球溫升可能達(dá)到1.5℃,或面臨暫時突破1.5℃的風(fēng)險;但科學(xué)家也指出,我們所在的十年(2020-2030年)是決定未來變暖趨勢的關(guān)鍵十年,已存在多種可行且有效的技術(shù)和選項(xiàng)能夠減緩并適應(yīng)氣候變化,一切取決于我們的選擇和行動。

結(jié)語:

由IPCC歷次評估報告的結(jié)論可以看出,科學(xué)界已經(jīng)明確氣候變化正在發(fā)生,且由人類活動主導(dǎo)的事實(shí)。氣候科學(xué)的進(jìn)步促進(jìn)了全球形成應(yīng)對氣候變化的政治共識,這一政治共識又進(jìn)一步促使科學(xué)界在氣候變化方面深入研究,以加深全球?qū)夂蜃兓恼J(rèn)識。而公眾對于氣候變化的認(rèn)知是全球應(yīng)對氣候變化的基礎(chǔ)之一。

(本文“第一次評估報告”至“第五次評估報告”及“特別報告”內(nèi)容援引自北京綠研公益發(fā)展中心《IPCC知識點(diǎn):氣候科學(xué)與政策的互動簡史. 2018.》,略有刪節(jié)。實(shí)習(xí)生 陳諾 鄧夢月 對本文亦有貢獻(xiàn))

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司