- +1

中共黨史研究︱時差:破解西安事變時間之謎的一把鑰匙

開始于1936年12月12日早晨的西安事變,對現(xiàn)代中國歷史走向的影響不言而喻。很多人對事變當天及后來的戲劇性變化耳熟能詳,津津樂道。然而,長期以來,令研究者感到困擾的是,事變中關(guān)鍵細節(jié)的具體時間難以確定。其根源在于留存的各種史料記載多存歧異,受限于時代、觀念和視野,大多研究者的結(jié)論亦是眾說紛紜、莫衷一是。以臨潼扣蔣行動為例,當時各種記載和后來不同當事人的回憶中所述時間就有凌晨1時、3時、4時、5時、5時半、6時、6時半等諸多說法。研究者的結(jié)論至少也有凌晨4時以前、凌晨5時左右和凌晨6時三種看法。那么,事變到底發(fā)生于何時?有沒有可能得出一個公認的結(jié)論?

筆者在北京、西安長期生活過,也曾在吐魯番待過幾個月,對三地的時差有比較深的印象。注意到在1936年前后,西安當?shù)厣袩o統(tǒng)一而精確的時間制度,且西安與南京之間又存在約一個小時的時差后,筆者突發(fā)奇想,以前研究者都未提及的時差因素,或許是破解西安事變時間之謎的一把鑰匙?

事變前西安當?shù)鼗靵y的時間標準

學過中學地理就知道,地球上不同經(jīng)度的地區(qū),時間各不相同。但為了便于統(tǒng)一時間,全球按照經(jīng)度劃分為24個時區(qū),經(jīng)度每跨15度為一個時區(qū),相鄰每兩個時區(qū)之間相差一個小時。早在1919年,參照國際慣例并結(jié)合中國的行政區(qū)劃,中央觀象臺就提出劃分全國為五個標準時區(qū),即長白時區(qū)、中原時區(qū)、隴蜀時區(qū)、回臧時區(qū)和昆侖時區(qū)。其中,南京所屬的中原時區(qū)比西安所屬的隴蜀時區(qū)早一個小時。雖然這一方案長期停留在紙面上,未能施行。不過,由于新式交通和通訊工具的發(fā)展,加上國民政府的努力,五時區(qū)制在不同地區(qū)和群體中漸次推廣和被接受。相對而言,東部沿海地區(qū)和政府及公教人員接受和適應(yīng)地更早更快一些,時間相對統(tǒng)一而精確。

由于僻處內(nèi)陸,1930年代中期以前,西安當?shù)鼗旧线€是沿用不夠精確和統(tǒng)一的地方時間。1935年前后,歐亞航空公司在西安開航,隴海鐵路也已西延至西安。由于飛機和鐵路時刻表使用的是東經(jīng)120度標準時(即東八區(qū)標準時,當時稱中原標準時),與西安當?shù)貢r間相差約一小時,這就造成了一定混亂,給人們的生活帶來了不便。有鑒于此,為了統(tǒng)一時間,西安測候所建議西京建設(shè)委員會在西安籌設(shè)標準時鐘。1936年3月26日,《西京日報》全文報道了西安測候所的呈文。呈文稱:“本市自歐亞航機開航及隴海路通車以來、因其應(yīng)用東經(jīng)一百二十度標準時、本市人士每感時間不能一致、邇來本市應(yīng)用西安真正太陽時者有之、應(yīng)用西安平均太陽時者有之、而應(yīng)用東經(jīng)一百二十度之標準時者亦有之、是以各自為政莫衷一是。”

可見,當時在西安至少有三種不同的計時方法,即“西安真正太陽時”(傳統(tǒng)的看太陽高度和角度確定時間的方法,精確度較差)、“西安平均太陽時”(將每天平均劃分為24小時)和東經(jīng)120度標準時。如果在同一時刻,詢問使用不同計時方法的人“現(xiàn)在是幾點”,得到的答案是不同的,相互之間可能相差一個小時左右。在上述呈文中,西安測候所建議,根據(jù)西安所處地理位置(東經(jīng)108度左右),西安所設(shè)標準時鐘應(yīng)采用隴蜀時區(qū)標準時間(即東經(jīng)105度標準時,東七區(qū)標準時間),和南京等東部城市所采用的中原標準時剛好相差一個小時。

然而,籌設(shè)標準時鐘并非一蹴而就,直至西安事變前,西安的標準時鐘仍然未能設(shè)立。即便設(shè)立起來,由于長期以來的習慣和觀念,以及當時鐘表、手表以及收音機(用于校對標準時間)還難以普及,要想在短時間內(nèi)統(tǒng)一計時方法和時間制度也是不太可能的。大抵上,西安當?shù)厝舜蠖嘁廊辉谑褂梦靼驳胤綍r(即“西安真正太陽時”和“西安平均太陽時”),而航空、鐵路、廣播、郵電等新式交通和通信事業(yè)則基本采用中原標準時。

另外,某些行政和公教機構(gòu)可能也逐步采納了隴蜀標準時間。因此,直至西安事變發(fā)生,西安尚無統(tǒng)一和精確的時間制度。為免混淆,當報紙上報道的時刻指的是中原標準時間時,一般會特別注明,并說明其與本地時間的時差,如《西京日報》1936年7月至10月有關(guān)西安廣播電臺播音時間的至少四次報道,都特別注明所指時間是“東經(jīng)一百二十度標準時”,“本臺所用時間,以南京中央電臺時間為標準,約較本地時間早一小時”,“按該表所定時間,系根據(jù)南京標準鐘,較西安鐘約快五十分”,“此時標準時刻,較此間早三刻鐘”。以上報道所列時差從45分鐘到1小時,并不一致,這從側(cè)面說明所謂西安本地時間也不統(tǒng)一,可能有時候指東經(jīng)108度的西安地方時,有時候指的是東經(jīng)105度的標準時間(即隴蜀時區(qū)標準時)。

破解西安事變時間之謎

西安事變前,在西安當?shù)夭煌I(lǐng)域和群體中,有的使用西安地方時,有的使用中原時區(qū)標準時,有的使用隴蜀時區(qū)標準時。這種復(fù)雜情況自然也會影響到西安事變當事人對于具體時間點的認知、表述與記憶。可以想見,由于日常在西安當?shù)厣睿瑮罨⒊堑氖呗奋姾蛷垖W良的東北軍官兵基本都使用的是西安地方時或者隴蜀時區(qū)標準時(二者時差約一刻鐘,差別不大)。而蔣介石及其隨員,由于長期在南京等東部地區(qū)生活,且要時常使用航空、鐵路、廣播、郵電等新式交通和通訊工具,因而基本使用的都是中原時區(qū)標準時。他們在西安只是短暫停留,大概也不會把時間調(diào)整為西安地方時或者隴蜀時區(qū)標準時。簡而言之,對于同一時刻的記述,雙方相差一個小時左右。關(guān)于臨潼扣蔣行動、蔣介石在驪山被發(fā)現(xiàn)并被押送至西安,以及蔣介石移居高桂滋公館等細節(jié),在蔣介石及其隨員事后不久的追記以及十七路軍、東北軍官兵多年以后的回憶中都有比較詳細的記述。以上推斷可以通過比對不同當事人對于同一時間點的相關(guān)記述得到印證。

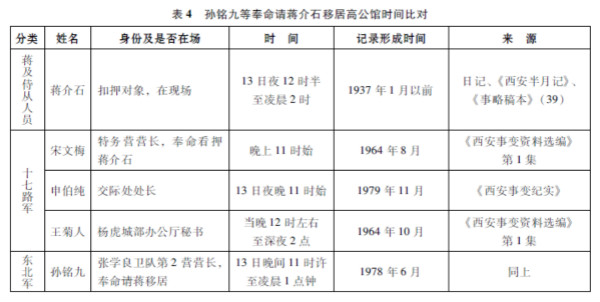

比如,關(guān)于臨潼扣蔣行動第一槍打響的時間,蔣介石的侍衛(wèi)施文彪、厲國璋、周星環(huán)、蔣孝鎮(zhèn)、周國成、翁自勉、蔣堯祥等人所記基本上都是晨6時許至6時半左右,而十七路軍的申伯純、趙壽山和東北軍的應(yīng)德田、夏時等所述則為晨5時或5點多鐘,基本符合上述推斷;關(guān)于蔣介石在驪山被發(fā)現(xiàn)的時間,蔣介石本人及其侍衛(wèi)施文彪所記為約上午9時許(至多不超過9點半),而根據(jù)十七路軍的趙壽山、宋文梅和東北軍的盧廣績、應(yīng)德田等人所述推算,大致在上午8時以后、8點半之前,也符合上述推斷;關(guān)于蔣介石被送到西安新城大樓的時間,以其本人名義發(fā)表的《西安半月記》和臺灣“國史館”編印的《事略稿本》記錄為上午10時,而十七路軍的申伯純、趙壽山和東北軍的應(yīng)德田所述都是上午9時許或9點鐘,符合上述相差一個小時的推斷;關(guān)于孫銘九等人奉命請蔣介石移居高桂滋公館的時間,據(jù)蔣介石日記、《西安半月記》和《事略稿本》,為13日夜12時半至凌晨2時(即14日凌晨0時30分至凌晨2時),而十七路軍申伯純、宋文梅和東北軍的孫銘九所述則為13日夜11時許至次日凌晨1點鐘,這也符合上文的推斷(關(guān)于各時間點比對的具體情況,詳見文末附表)。

還有一個例子可以證明張學良等人所用時間為隴蜀標準時或西安地方時。眾所周知,事變當天凌晨,張學良向中共中央發(fā)出了“文寅電”,告知行動計劃。關(guān)于“文寅電”發(fā)出的具體時間,存在一定爭議。楊奎松先生經(jīng)考證后認為,當為黎明5時。當天中午12時(中原標準時間),中共中央向共產(chǎn)國際書記處通報了張學良發(fā)來的“文寅電”:“張學良十二日六時電稱:蔣之反革命面目已畢現(xiàn),吾為中華民族及抗日前途利益計,不顧一切已將蔣介石及其重要將領(lǐng)陳誠、朱紹良、蔣鼎文、衛(wèi)立煌等扣留,迫其釋放愛國分子,改組聯(lián)合政府,兄等有何高見速復(fù),并望紅軍速集中于環(huán)縣一帶,以便共同行動防胡敵南進等語。”已知中共中央所用為中原標準時間,而電報中稱張學良來電時間為“十二日六時”,故不難推斷張學良發(fā)電時所署“文寅”(12日凌晨5時)當為隴蜀時區(qū)標準時間或西安地方時,與中原標準時間恰好相差約一個小時。

史料中的一些例外及其解釋

不過,嚴格地說,并非所有事變當事人的記述或回憶都完全符合筆者上述推斷。比如,蔣介石所記臨潼行動第一槍打響的時間(晨5時半),似乎更接近十七路軍和東北軍所記的時間(晨5時),卻比他的所有侍從的記述早了約一個小時。但是,這顯然是不大可能的。不可能只有他聽到了第一槍,而所有侍從都沒有聽到。況且他也不可能在聽到槍響后不為所動,靜靜地在臥室等待約一個小時,直到侍衛(wèi)們覺察到危險后才被緊急護送逃出華清池。因為無論是他的日記還是《西安半月記》,都清楚地表明聽到槍響后,他很快就被侍衛(wèi)護送逃離了華清池。另外,據(jù)蔣介石的衛(wèi)士隊隊長陳厚望記述,他是12月12日上午4時至6時的步哨長,曾于上午5時半巡視憲兵寢室門口、張部衛(wèi)隊門口(華清池保衛(wèi)工作由張學良衛(wèi)隊第1營擔任)、裝甲車隊門口達數(shù)分鐘,未見異常。待他交班后回去沐浴時,才驟聞槍聲。陳厚望記述的報告曾被蔣介石批示“此可保存”。顯然,陳厚望的報告否定了蔣介石晨5時半聽到槍聲的說法。如果該報告有誤,蔣介石不可能只批“此可保存”,至少會像對周國成的報告一樣批示“修正保存”等語。因而,是蔣介石自己記錯了時間,原因則可能是他一時情急加之黑暗之中看錯了表,或者根本未及看表,事后卻估錯了大致時間。

還有,關(guān)于臨潼行動第一槍的時間,蔣介石侍從秘書汪日章(清晨約3點鐘光景)、東北軍的汪瑢(約3時許)和王玉瓚(約在凌晨4時許)等人各有不同記述。這些記述比上文筆者推斷的時間(中原標準時上午6時許至6時半之間)要早兩到三個小時。不過,可以肯定,這些記述本身都是不太可靠的。楊奎松先生已指出:“汪瑢當時不在現(xiàn)場,聽說和記憶均不足為憑。”況且三人的記述都是事后幾十年的回憶,可靠性顯然要打折扣。此外,據(jù)汪日章的回憶,事變前一晚他們侍從室人員受楊虎城邀請去新城大樓赴宴,宴會后又看戲到很晚才回華清池休息。事變時有機槍向他的房間密集掃射,他“穿好衣服,仍假裝睡在床上,子彈由床上飛過,洞穿了后窗”。可以想見,在這樣危急的情況下,他熟睡中突然驚醒,未必會去看時間,肯定也不敢開燈看時間。因而所謂“清晨約3點鐘光景”,顯然是事后的估計。況且驚懼之下在床上假睡,必然是一種煎熬,極有可能大大高估了假睡的時間,因而倒推回去,就會極大地提前事變發(fā)生的時間。至于王玉瓚的回憶,完成于事變發(fā)生45年后的1981年,比其他人的回憶都要晚得多,其可靠性無疑更弱。加之王玉瓚臨潼扣捕蔣介石的功勞長期被孫銘九的光環(huán)所遮蔽,他的回憶文章目的之一就是強調(diào)他才是打響臨潼扣蔣行動第一槍的人,是“捉蔣的先行官”。而當時普遍接受的行動開始時間為12日凌晨5時或四五點鐘,故而王玉瓚很可能就此推算自己打響第一槍的時間應(yīng)該在凌晨4時許。

此外,楊虎城秘書王菊人的回憶所記各時間點明顯更接近蔣介石及其侍從人員的記述,比如關(guān)于臨潼扣蔣行動開始時間,王菊人的記述是上午6時;關(guān)于孫銘九等人請蔣介石移居的時間,王菊人記錄的是當晚12時左右至深夜2點。也就是說,王菊人使用的很可能是中原時區(qū)標準時,而不是像其他十七路軍或東北軍官兵一樣使用的是隴蜀標準時或西安地方時。這又是為什么呢?筆者推測,一個可能是王菊人作為楊虎城部辦公廳秘書,要處理很多與南京中央的往來文電,故其已習慣使用中原標準時,這樣應(yīng)該更方便些。另一種可能是,王菊人的回憶完成于1964年,當時已有全國比較統(tǒng)一的“北京時間”(與中原時區(qū)標準時一致),他可能將所有時間點都調(diào)整成了“北京時間”。

事變前張楊是否約定6點統(tǒng)一行動?

這里,還有一個問題值得探討,即事變前張學良和楊虎城是否約定當天上午6時西安和臨潼統(tǒng)一行動?這種說法主要出自王菊人的回憶。但遍查其他事變參與者的相關(guān)記述,并無張、楊特別指示行動時間定為上午6時的細節(jié)。十七路軍方面,趙壽山是在“約五時許,聽到臨潼已有槍聲”,“向張、楊請示后,即放了信號槍,各部隊就同時開始行動”。宋文梅是“在電話機旁等候行動命令”,但命令尚未下達時,由于出現(xiàn)突發(fā)情況,宋文梅即令鐘樓上的士兵向國民黨憲兵和警察開槍射擊,打響了西安城內(nèi)第一槍。隨后張、楊的行動命令方才下達。十七路軍警備第2旅第5團團長鄭培元開始得到的命令是“聽到炮聲即開始行動,但當晚始終未聞炮聲,及至天將拂曉”,聽到鐘樓上的機槍聲才立即投入戰(zhàn)斗。至于東北軍,無論是盧廣績、應(yīng)德田等隨同張學良在綏靖公署等候消息的人員,還是王玉瓚、孫銘九等前往華清池執(zhí)行扣蔣行動的官兵,其回憶錄均未提及張學良明確指示行動開始時間定為6時的細節(jié)。只有夏時的回憶提到,張學良曾當面命令孫銘九于“明天拂曉前搭載重汽車去臨潼華清池”,又電話命令唐君堯“也立即出發(fā)拂曉前趕到華清池”。且王玉瓚和孫銘九也都沒有在開始行動前去確認是否已到了行動時間,而是一到華清池即投入戰(zhàn)斗。

根據(jù)以上情況判斷,筆者傾向于認為事變前張、楊并未明確規(guī)定西安和臨潼同時于上午6點(中原標準時)這一精確的時間點開始行動。事實上,以當時時間緊迫、行動倉促的狀況,不可能規(guī)定一個精確的時間點來嚴格執(zhí)行兩地的同時行動,只能大致保證行動在拂曉前大約上午6點前后(中原標準時)差不多同時開始進行。

事變中幾個關(guān)鍵細節(jié)的時間

綜上所述,此前研究者之所以在具體史實的考訂上存在爭議,之所以會在史實敘述上存在前后矛盾的情況,主要是因為沒有注意到西安事變的不同當事人在記述中實際參照的是不同的時間制度。如果排除一些明顯的記憶疏誤或特殊情況,從時差的視角重新梳理排比有關(guān)西安事變的各種史料中的時間信息,則會發(fā)現(xiàn)看似存在歧義的記述,其實基本上是吻合的。進而不難還原事變過程中一些關(guān)鍵細節(jié)的時間點,如果用中原時區(qū)標準時間表述的話,應(yīng)該是12月12日上午5時半至6時之間,在未接到張、楊的行動命令時,宋文梅即令張希欽連用鐘樓上的機槍掃射全副武裝即將抵達鐘樓附近的警察大隊和憲兵團。隨即,十七路軍警備第2旅也投入戰(zhàn)斗,開始解除城內(nèi)國民黨警憲部隊的武裝。之后約上午6時許,張、楊才正式下達行動命令。宋文梅緊接著率兵包圍西京招待所,開始扣押來陜的各中央大員。至上午8時半,西安城內(nèi)大部分敵人已被解除武裝。半個小時后,新城北門的警察武裝也被消滅。至上午9點,西安城內(nèi)軍事行動結(jié)束。臨潼方面,上午6時20分左右,戰(zhàn)斗打響。聽到槍聲后,蔣介石在侍衛(wèi)護送下逃上驪山躲避。上午8時左右,東北軍沖入蔣介石的住室五間廳,發(fā)現(xiàn)蔣介石不見了。此時,蔣介石的侍衛(wèi)仍在華清池內(nèi)抵抗。上午9時許,華清池內(nèi)戰(zhàn)斗結(jié)束,東北軍開始搜山。約上午9時一刻,蔣介石被發(fā)現(xiàn),很快被送上開往西安的汽車。上午10時,蔣介石抵達新城大樓。12日上午6時,當西安城內(nèi)已經(jīng)開始行動但臨潼方面尚未投入戰(zhàn)斗時,張學良即向中共中央發(fā)出“文寅電”,告知已發(fā)動事變。14日凌晨0時30分,孫銘九等奉命請蔣介石移居高桂滋公館。蔣介石執(zhí)意不肯搬離,雙方糾纏至凌晨2時許,孫銘九等決定放棄。如果用隴蜀時區(qū)標準時表述,則在每個時間點減去一小時即可。

至于事變中其他細節(jié)的時間,如果從時差角度對各方史料重新加以梳理辨正,或許還會有新的發(fā)現(xiàn)。同時,時差因素的存在及其影響,當不限于西安事變一例。民國時期各地時間不統(tǒng)一、不同步的現(xiàn)象,應(yīng)該引起研究者尤其是理應(yīng)對時間比較敏感的歷史學者足夠的重視。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司