- +1

展覽、宣傳、罷工:上世紀(jì)三十年代中國在英國的抗日行動

當(dāng)我們回望二十世紀(jì)的頭四十年,我們經(jīng)常會驚訝于這短短不到半個世紀(jì)的時間,世界居然承受了這么多次致命的打擊:一戰(zhàn)、二戰(zhàn)、經(jīng)濟大蕭條、歐洲諸帝國崩潰、民族國家形成,無一不是深刻影響當(dāng)今世界格局的歷史分水嶺時刻。而1930年代,對于中國而言,是創(chuàng)造與毀滅并行的十年,更是與日本帝國主義持續(xù)抗?fàn)幍氖辍V袊侨绾螌⒖箲?zhàn)的決心和努力傳到西方世界以爭取支援與同情的?這些不同的渠道又達(dá)成了什么樣的效果?本文將通過一次展覽、一個機構(gòu)和兩次罷工行動帶大家了解1930年代英國的援華抗日運動。

展覽中國:1935-1936年倫敦中國藝術(shù)展

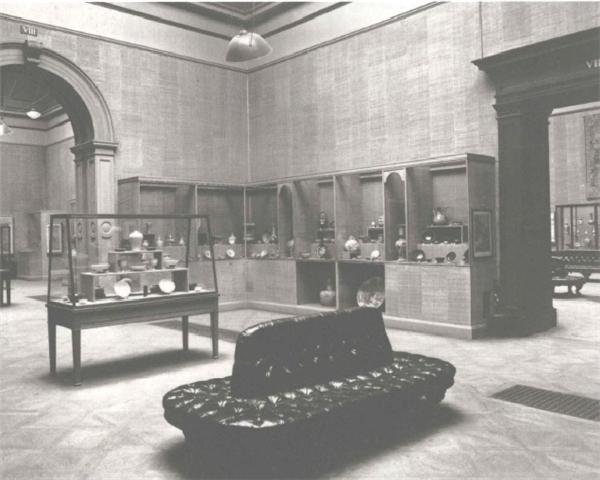

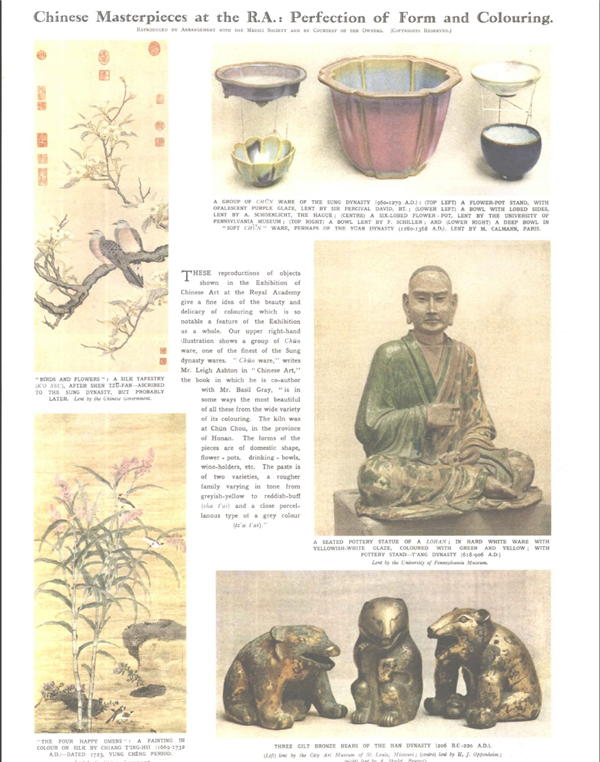

英國皇家藝術(shù)研究院坐落于倫敦皮卡迪利街的伯靈頓府。這座十七世紀(jì)興建的帕拉第奧式的貴族私宅有著精美的紅磚雙柱和四面坡頂,充溢著新古典主義建筑對對稱、莊重和典雅的追求。1867年起,這處私宅中庭北端的主樓成為了皇家藝術(shù)研究院所在,而皇家藝術(shù)研究院又以其當(dāng)代藝術(shù)展備受矚目。如果你在1935年11月至1936年3月之間來訪,透過前廳的拱門,你會看見主展廳端坐于蓮花座上的高5.8米的隋代河北崇光寺阿彌陀佛大理石像。皇家藝術(shù)研究院將如此重要的中央空間用于放置來自遙遠(yuǎn)中國的宗教藝術(shù),是因為此間正在進行為期四個月的“中國藝術(shù)國際展覽會”。本次展覽參展藝術(shù)品達(dá)三千余件,參觀總?cè)舜纬^四十萬,銷售展覽圖錄十萬余本,是二十世紀(jì)早期西方世界一項規(guī)模空前的中國藝術(shù)展。 英國皇家藝術(shù)研究院緣何能將種類如此繁盛、數(shù)量如此之多的中國藝術(shù)珍寶匯集在伯靈頓府中?要知道在此之前,海外展出的中國文物多為明清瓷器,而此次展覽卻匯聚了銅器、瓷器、書畫、玉器、剔紅、景泰藍(lán)、織繡、折扇、古書等展品,其中包括西周晚期毛公鼎、王羲之《快雪時晴帖》等國寶級文物,一時琳瑯滿目,原因何在?

文物出借對于二十世紀(jì)初的中國是一個敏感的問題:1911年清政府垮臺前后,大量原為皇家私藏的文物流落海外,為私人收藏家所有。而另一個中國文物遭受浩劫的原因是歐美列強與日本政府在十九世紀(jì)末二十世紀(jì)初對中國進行的多次考古和探險(如日本對中國東北與西藏的考古活動)。這些行動多有政府支持,由不平等條約給予發(fā)掘權(quán),文物歸西方列強所有,研究與發(fā)現(xiàn)結(jié)果則由西方文化和學(xué)術(shù)機構(gòu)來闡釋和背書。1935年前后,南京國民政府正處于建設(shè)期,在內(nèi)政外交、文化教育諸方面都取得了一定成就,亟待尋找機遇向西方世界展示現(xiàn)代中國藝術(shù)鑒賞與學(xué)術(shù)研究的水平。在1931年以來日本不斷升級的對中國的挑釁和侵略的背景下,尤其是在1932年偽滿洲國成立之后,國民政府向外宣示自己的治理水平和成果的需求尤為迫切,并且是和其抗戰(zhàn)文化策略緊緊相連的:這次展覽的目的是希望中國古代璀璨的文化能借藝術(shù)展為西方觀眾所知,并且國民政府借此機遇向西方慷慨出借中國的“國寶”(而不再是“清王室藏寶”),既展示了文物的國家歸屬,也借展示“舊”中國(的文化遺產(chǎn))來展示“新”中國(的文化資本)。倘若南京的現(xiàn)代中央政府形象能為外界,尤其是英美諸國所認(rèn)同,那么日本在中國的企圖就更顯得師出無名。

于是,1932年以斐西瓦樂·大維德為代表的英國收藏家提出在倫敦舉辦一次中國文物藝術(shù)展時,得到了國民政府積極的響應(yīng)。大維德自1929年起擔(dān)任故宮博物院顧問,對中國文物界來說是個熟面孔。英國東方陶瓷協(xié)會和皇家藝術(shù)研究院首肯了大維德的提案,并于1934年接觸了中國駐英大使郭泰祺,向南京國民政府發(fā)出了正式邀請。消息甫一在中國文教界傳開,有兩種不同意見同時出現(xiàn):有些人認(rèn)為茲事體大,國寶獨一無二,不宜長途海上跋涉,倘若遭遇風(fēng)險,則難以補全,國寶永失,更有甚者認(rèn)為國民政府展國寶為假,將國寶運至海外賣與英方為真。而以教育部部長王世杰和故宮博物院院長馬衡為代表的若干人則堅持海外展覽國寶能“使西方人士得見中國藝術(shù)之偉美”,達(dá)到文化外交的目的,因而排除萬難,安定輿論,提出可以先將國寶在國內(nèi)進行預(yù)展,回國后更在南京復(fù)展一次,“以昭明信”,使國人能根據(jù)展覽圖冊對照,驗查文物是否完璧歸趙。

這一番紛紛擾擾平息之后,1935年4月8日,在上海外灘的德國總會迎來“國寶預(yù)展”,由于參觀人數(shù)太多,預(yù)展組織方不得不延長每日參觀時間并增加售票點,方便主要由上海各大學(xué)校師生、文化機構(gòu)成員、各界名人組成的觀展人群前來觀摩。近一個月的展期中,共有近6萬人次到場參觀。閉展一個月后的6月7號,這批滿載著國民政府希冀的文物在逐件攝影備案后,被裝到寫著“Handle with Care”(小心輕放)的93個特制大鐵箱中,隨英國皇家軍艦薩福克號(H. M. S Suffolk)從上海碼頭出發(fā),駛向大洋彼岸的英國,于當(dāng)年11月28日在伯靈頓府正式開展,于是有了文章開頭描述的一番盛況。1936年6月1日,完成了文化使命的文物又在南京進行了為期三周的“中國藝術(shù)國際展覽歸國展”,除了一千多件中國送展英國的文物之外,還有其他國家送展倫敦的中國藝術(shù)品照片達(dá)1360幅之多,流失于海外的國寶照片與南京國民政府搜集整理的文物共存于展覽空間。“中國藝術(shù)國際展”的這三次展覽,不僅使得中國藝術(shù)蜚聲于海外,更史無前例地向中國國民在藝術(shù)館這一現(xiàn)代公共空間展示了本國輝煌的藝術(shù)。

抗戰(zhàn)期間旅英華人與英國左翼的交往

1930年代的世界格局讓許多心懷革命理想的左翼知識青年感到世界秩序和政治格局的劇變即將到來。他們當(dāng)中的一些人把目光投向了遠(yuǎn)東戰(zhàn)局,不遠(yuǎn)千里來到中國做戰(zhàn)地觀察——《戰(zhàn)地行》的作者W. H.奧登和克里斯托夫·衣修伍德可能是中國讀者最熟悉的兩位。其實留在倫敦、紐約等大都會的左翼分子同樣與旅居海外的中國文人和政界人士頻繁地交往,并且在這些中心城市為抗日救亡大聲疾呼,或演講、或展覽、或撰文、或?qū)懺姟⒒蚪M織集會,中國的抗日斗爭借由這些管道的傳播,在普羅大眾和左翼人士中間引起了廣泛的同情。

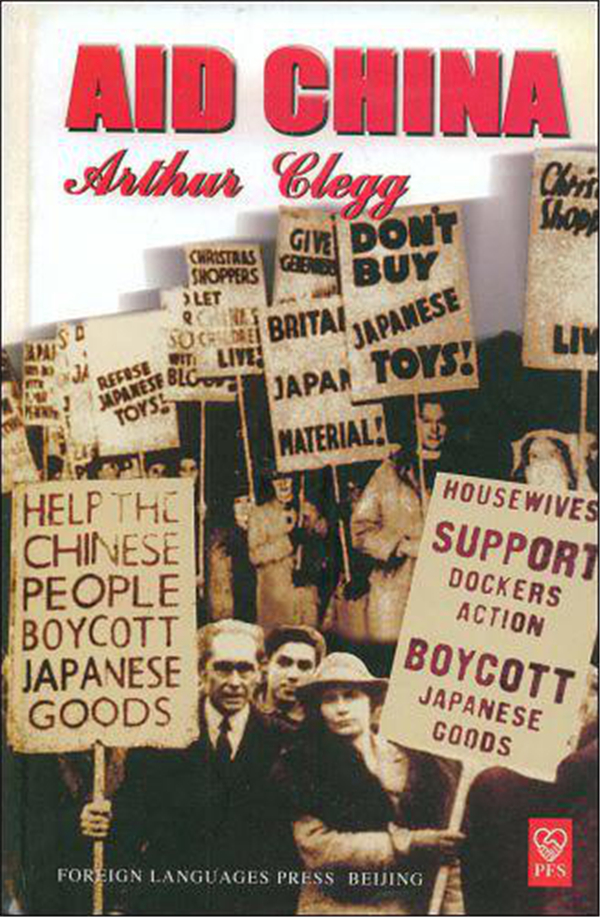

要說到英國左翼是透過什么樣的渠道了解中國的抗日運動,就不得不提及全英援華總會(China Campaign Committee)這個非官方組織,而這個組織的領(lǐng)頭人物是英國工黨成員亞瑟·克萊格。亞瑟·克萊格當(dāng)時二十出頭,認(rèn)識他的人都說他是個低調(diào)話不多的人,也沒什么架子,但是組織起活動來卻是一把好手,他幾乎是憑一己之力將當(dāng)時已有的幾個支援中國抗日的松散組織聯(lián)合到了一起,成立了全英援華總會,而這個組織也迅速成為在英國號召支援中國抗日的最大助力。正是在克萊格的牽線搭橋之下,當(dāng)時聲名赫赫的左翼讀書會的發(fā)起人維克多·葛蘭茲前來擔(dān)任主席(為中國讀者所熟知的斯諾所著《西行漫記》正是由左翼讀書會首發(fā)的),從而將一大串與左翼讀書會有聯(lián)系的文人作家都吸引到組織里來,包括奧登、衣修伍德、羅素、J. B.普利斯特雷、西爾維婭·陶森·瓦爾納等。而中國當(dāng)時旅居海外的文人作家也被動員起來:因劇本《王寶釧》在倫敦西區(qū)劇院大獲成功的熊式一、當(dāng)時正于倫敦大學(xué)東方學(xué)院教中文的蕭乾、以《湖濱畫記》而一舉成名的蔣彝以及因為“閩變”失敗被國民黨追殺而輾轉(zhuǎn)居留倫敦的王禮錫和陸晶清夫婦都與克萊格相熟。全英援華總會因而一時群星璀璨。

在這些為援華運動慷慨發(fā)聲的海外文人作家里,王禮錫的身份比較特別。他既是政治活動家,也是詩人,在海外活動時為了方便,取了英國浪漫主義詩人雪萊的名字作為自己的英文名,叫自己Shelley Wang。在英國友人的個人回憶里,王禮錫是一個有意思的“怪”人,尊崇西漢末年的王莽,把他當(dāng)作是能照亮未來中國道路的革命家,他當(dāng)時和熊式一以及蔣彝寓居倫敦漢普斯特德,正構(gòu)思寫一篇關(guān)于王莽的政治觀的論文。他也善寫詩,在1933年到1938年流亡歐洲的期間創(chuàng)作了《去國草》,內(nèi)序詩云:“去國詩一卷,回國詩一卷,離離數(shù)千言,字字心血染。去國一卷詩,回國一卷詩,當(dāng)用血灑敵,安用血寫詩。”王禮錫好講故事,在埃克塞特的一個工黨集會上發(fā)言時向聽眾繪聲繪色地提及秦始皇統(tǒng)一六國后為防止人民反抗,盡收天下兵器鑄成十二金人,然而最后還是被農(nóng)民起義推翻了政權(quán)。王禮錫講得眉飛色舞,然而他忘了告訴聽眾故事發(fā)生在兩千多年前,聽眾們一時竟不知究竟是史實還是傳說,面面相覷。

在不久后的全英援華總會干部會議上,王禮錫提議組織“中國周”活動,借助會員的人脈,給英國政府施壓,讓政府在援華問題上采取更鮮明的立場制裁日本。王禮錫自己作詩弄文,因此對于文字宣傳的力量是十分了解的,他筆耕不輟地寫了《今日之中國》一書,并與陸晶清通過全英援華總會與其他二十余名作家與翻譯家創(chuàng)辦了《抗戰(zhàn)日報》,翻譯路透社有關(guān)抗戰(zhàn)的電訊和英國各大報章對中國抗戰(zhàn)的報道,爭取想要了解中國抗戰(zhàn)的海外華僑的同情。

如果說王禮錫是將中國人民抗戰(zhàn)的聲音傳到了英國,蕭乾的軌跡則正好與之相反:29歲的蕭乾于1939年受舊識于道泉的邀請,前往倫敦大學(xué)東方學(xué)院中文系任講師。蕭乾受教于燕京大學(xué),本業(yè)是新聞學(xué),因此在轉(zhuǎn)道英倫時,仍繼續(xù)為《大公報》撰寫稿件,在二戰(zhàn)爆發(fā)后,更因為他在英倫的即時戰(zhàn)地通訊而名聲鵲起。他在全英援華總會不僅多次做演講并號召募捐,還與寫《印度之行》的E. M.福斯特成為了好友,后來在1942年得福斯特介紹到劍橋大學(xué)專研意識流小說,歐戰(zhàn)爆發(fā)后他受時局鼓舞,覺得一張書桌不應(yīng)是他此時的歸宿,就放棄學(xué)業(yè),在報業(yè)林立的倫敦旗艦街為《大公報》設(shè)立了駐英辦事處,寫出了《銀風(fēng)箏下的倫敦》《血紅的九月》等通訊,將英國人民雖然遭難但仍堅強、樂觀以對的精神從西方傳回了中國。

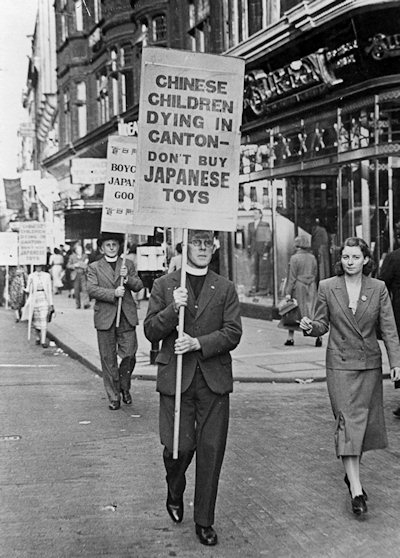

工人的聲援:1937-1938年英國碼頭工人拒卸日貨

1937年深冬,當(dāng)從加拿大駛來的里士滿伯爵夫人號緩緩駛?cè)胗习财疹D港口時,碼頭上的裝卸工人并未如往常一樣做好卸貨準(zhǔn)備。這是因為在英國共產(chǎn)黨黨員特里佛·斯特拉德的帶領(lǐng)下,南安普敦的工人決定采取勞工行動抵制日貨,聲援中國的抗日戰(zhàn)爭。此時離二戰(zhàn)開打還有一年多,英國尚未被卷進二戰(zhàn)的陰云所籠罩,英國左翼也有較多精力關(guān)注遠(yuǎn)東戰(zhàn)局,并且遠(yuǎn)東局勢也被英國左翼普遍認(rèn)為是世界反法西斯戰(zhàn)場的一部分,因而1937-1939年間是英國各界支援中國抗戰(zhàn)的高峰。尤其是在日軍于1939年9月轟炸了上海、南京、廣東之后,英國報章多次刊載了日軍的暴行,譬如《每日工人報》就指稱日軍轟炸南京的行為是“史上最殘酷最野蠻的空炸行動”。然而歐美政府的態(tài)度卻是比較微妙的,雖然羅斯福總統(tǒng)在演講中呼吁各方團結(jié)一致,將侵略方孤立起來,但實際的統(tǒng)一戰(zhàn)線運動卻遲遲沒有實施。1937年在布魯塞爾召開的九國公約簽字國會議也未能達(dá)到實質(zhì)性成果,僅僅通過一項決議譴責(zé)日本的侵略行為。當(dāng)義憤已經(jīng)不足以支撐國際同情之時,勞工運動就成了可能說服英國政府進行經(jīng)濟制裁或軍事干涉的唯一選項。然而,雖然英國工黨領(lǐng)導(dǎo)層深明必須有行動制止日本在亞洲稱霸,進而遏制法西斯勢力進一步增長,但他們卻不愿意進行單邊的勞工行動,因為通過勞工行動來達(dá)到國際外交目的在當(dāng)時的英國是非法的,工黨領(lǐng)導(dǎo)層也不愿意將領(lǐng)導(dǎo)層自身的權(quán)威作為賭注。因此,工黨領(lǐng)導(dǎo)層僅同意對日本貨物進行消費者抵制運動。

與之相反的是,英國共產(chǎn)黨的策略則較為激進,在共產(chǎn)黨黨員、同時也是碼頭工人的特立佛·斯特拉德發(fā)現(xiàn)里士滿伯爵夫人號運載著兩百噸的日本貨物時,他即刻在碼頭召開臨時會議,會議中碼頭裝卸工人集體決定對其他來源國的貨物如常卸載,而將日本的貨物打上“南安普敦裝卸工人拒絕卸載”的字樣,令其打道回府。第二天報章對斯特拉德主導(dǎo)的拒卸行動贊譽有加:“南安普敦碼頭裝卸工(同時也是運輸工人工會會員)昨日宣布對日本貨物實行封港,結(jié)果是周四晚上到達(dá)南安普敦碼頭的加拿大貨船里士滿伯爵夫人號船上兩百噸日本貨物無法卸載,今日該貨船不得不帶著這些貨物返航加拿大。進行封港的決定還將通過運輸工人工會傳達(dá)給在英國其他港口的裝卸工人。”1938年1月,一艘日本貨船榛名丸號也得到了同樣的待遇——在斯特拉德的積極運作下,全英國的碼頭工人集體拒絕往這艘原定開往日本供應(yīng)軍事原材料的貨船上裝生鐵塊——該船原定在米德斯堡裝載四百頓生鐵塊和一百噸鋼鐵返航日本。超過一千五百人參加了在米德斯堡市政廳舉行的聲援碼頭工人的集會。當(dāng)榛名丸號被迫改在倫敦靠岸時,全英援華總會又安排了河邊臨時會議,確保倫敦的碼頭工人們也一致拒載貨物。

雖然拒卸行動取得了一定成果,但工會仍清楚地表明他們是不可能支持工人們的勞工行動的。斯特拉德本人更是因為身為發(fā)起者,遭到了被解雇的懲罰,直到1939年才重新找到工作。即便如此,碼頭工人的行動也得到了英國左翼的一致贊揚,他們還為碼頭工人進行了募捐,為其失業(yè)時提供了一定資金保障。斯特拉德本人甚至收到了來自中國駐英大使館的一封感謝信。拒卸行動沒有得到更廣泛的效應(yīng),究其失敗原因,最主要在于工會本身處于兩難境地:想要在合法框架下進行抵制行動是不可能的(英國1927年的《貿(mào)易爭端法案》將抵制貨物行為列為非法),而工會的官僚作風(fēng)又決定了他們不可能被工人們牽著鼻子走,并且代表企業(yè)利益的英國工業(yè)聯(lián)盟則通告工會,如果抵制行動進行下去,會導(dǎo)致英國就業(yè)機會減少,進而損害工人利益。碼頭工人的拒卸行動雖然受各方牽制,但仍然在有限范圍內(nèi)取得了一定成果,工人們展現(xiàn)出的跨國性的團結(jié)和友誼更是與英國政府的綏靖政策和工會的官僚主義和自我保全形成了鮮明對比,在工人運動史上添上了濃墨重彩的一筆。

隔山跨海的中英兩國在1930年代“鑿?fù)ā绷诉@些寶貴的交流渠道,讓中國的抗戰(zhàn)在更廣大的天地間得到回響,也讓西方世界看到一個走向現(xiàn)代的中國煥然一新的面貌。

中文參考文獻:

邢志良、莊嚴(yán):《遭國難與展國寶——1935年倫敦藝展親歷》,《紫禁城》,2007年03期

李立:《國寶海外首展研究——1935-1936年“中國藝術(shù)國際展覽會”八十周年記》,《中國國家博物館管刊》,2016年04期

英文參考文獻:

Buchanan, Tom. East Wind: China and the British Left, 1925-1976 (Oxford: Oxford University Press, 2012).

Clegg, Arthur. Aid China: A Memoir of a Forgotten Campaign (Beijing: New World Press, 1989).

Steuber, Jason. “The Exhibition of Chinese Art at Burlington House, 1935-36”, The Burlington Magazine, vol. 148, no.1241 (August 2006): 528-536.

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司