- +1

故宮院刊|隋唐洛陽城與龍門石窟空間關系之辯證

國門門南二十里,雙闕峨峨夾伊水。

不論形勝接皇居,遠澤靈仙亦飛擬。

洛陽士女重清明,聞向龍門更著情。

鐵關金鎖在開鑰,寶馬香車透出城。

城中歌舞紛相亂,俠客驕矜仙結伴。

晻曖前驚上路塵,崩騰角赴長津岸。

這是唐代河南縣尉盧竧所撰《龍門賦》的開始部分,描寫了清明時節居住于洛陽城內的人們紛紛騎馬乘車趕往南郊龍門踏青賞景的場面。詩人細致入微地刻畫了洛陽城中的民眾與城南龍門石窟的密切關系。對于今人而言,如何通過留存至今碎片化的實物資料,重構一千多年前隋唐城市與石窟之間的互動與影響,以及作為政治與生活空間的隋唐洛陽城與作為佛教信仰空間的龍門石窟之間有著怎樣的關聯?乃是本文重點探討的問題。

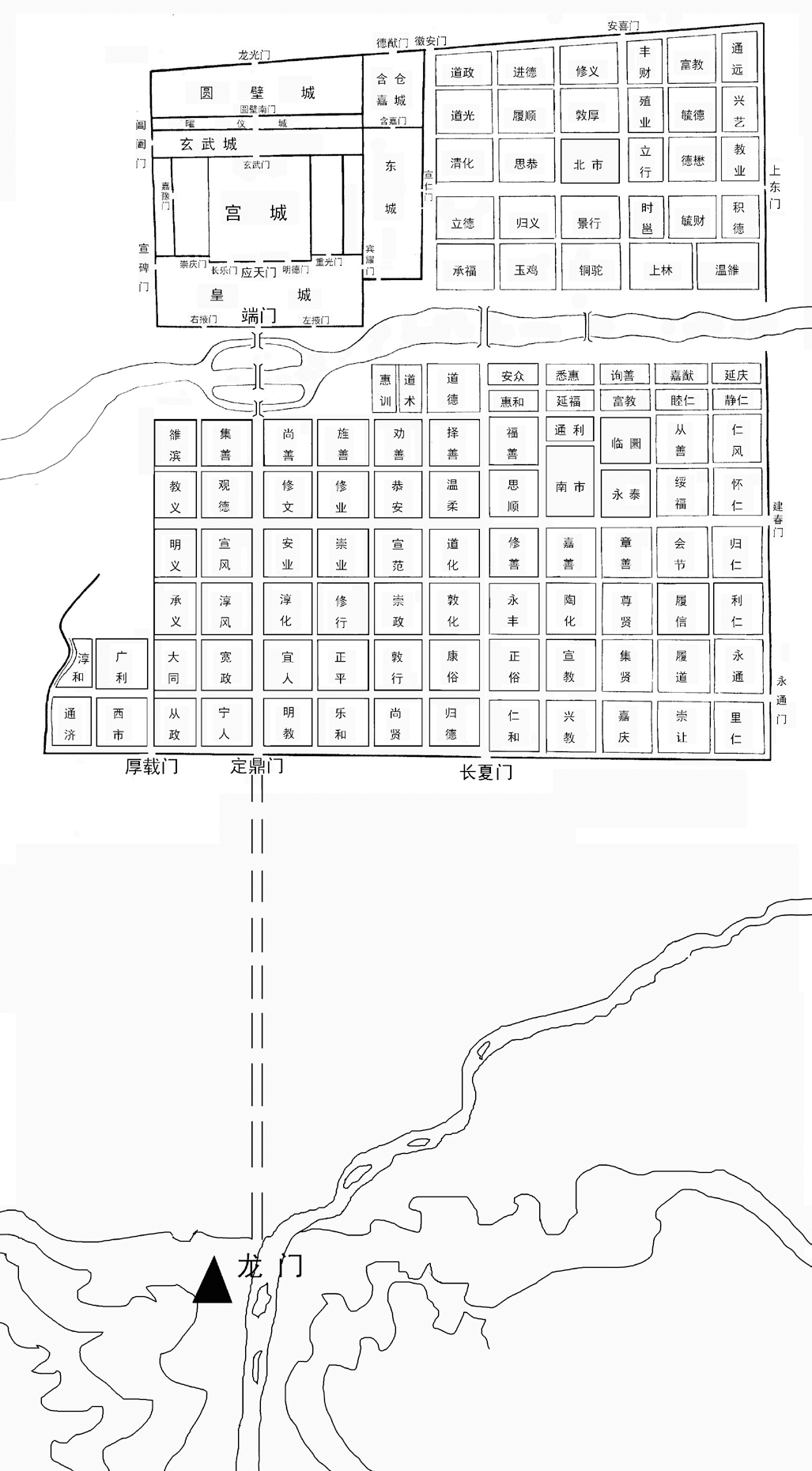

隋唐洛陽城(以下簡稱“洛陽城”)遺址位于今河南省洛陽市區范圍內,龍門石窟則位于其外郭城正南門定鼎門南約七公里處〔圖一〕。龍門石窟所在的龍門地區,亦稱“伊闕”,處于整個伊洛河平原南端。因其地形險峻,位置重要,自古是兵家必爭之地。自北魏始,開鑿佛教窟龕于伊闕西山,唐代延續雕鑿,遍布東西兩山,龍門地區遂成為著名的佛教勝地,與其北面的北魏洛陽城和隋唐洛陽城兩座城址形成密切的關聯。有唐一代,太宗、武則天、中宗、玄宗等均親臨龍門,可見龍門石窟在唐代洛陽城空間體系中的重要地位。

圖一 隋唐洛陽城與龍門石窟空間關系示意圖

雖然龍門石窟與隋唐洛陽城關系緊密,但當代學者對于二者之關聯,卻關注較少,僅閻文儒、宿白、溫玉成、焦建輝等先生的論著中有所提及。今以龍門石窟造像題記(以下簡稱“龍門題記”)資料為基礎,結合窟龕造像、歷史文獻及唐人詩作,細致爬梳,以期對隋唐洛陽城與龍門石窟的空間關系問題作一探討。

隋唐洛陽城與龍門山的空間關系

(一)龍門為隋唐洛陽城中軸線南端基點

隋東京城在規劃建城之初,決策者、設計者已將龍門作為整個城市體系的一部分。《太平御覽》引《兩京記》:“初,隋煬帝登北邙觀伊闕,顧曰:‘此龍門耶?自古何為不建都于此?’仆射蘇威對曰:‘自古非不知,以俟陛下。’帝大悅然。其地北據山麓,南望天闕,水木滋茂。川原形勝,自古都邑莫有比也。”

而龍門雙闕之間的中心點,應是隋代洛陽全城中軸線的南端基點,東西兩山如雙闕相夾〔圖二〕,被視作隋唐洛陽城南大門的象征。隋大業二年(606)“夏四月庚戌,上自伊闕,陳法駕,備千乘萬騎,入于東京”。另據《舊唐書·狄仁杰傳》記載:“初,中宗自房陵還宮,則天匿之帳中,召仁杰以廬陵為言。仁杰慷慨敷奏,言發涕流,遽出中宗謂仁杰曰:‘還卿儲君。’仁杰降階泣賀。既已,奏曰:‘太子還宮,人無知者,物議安審是非?’則天以為然。乃復置中宗于龍門,具禮迎歸,人情感悅。”

圖二 龍門石窟北入口南望伊,[日]鹽田秀則攝,1923年

由此可見,隋唐兩代人們在舉行重要活動之時,皆將龍門視為進入洛陽城的起點。從微觀的角度來看,狹義的隋唐洛陽城,就是外郭城城垣范圍內,這是一個有形的郭城。若從一個更加宏觀的角度審視,南至龍門雙闕,北達邙山翠云峰,則應該是隋唐洛陽突破城垣之后廣義上、無形的大外郭城,在古人的著述中有所反映。《唐六典》載:“東都城左成皋,右函谷,前伊闕,后邙山。”小字注云:都城“南直伊闕之口,北倚邙山之塞,東出瀍水之東,西出澗水之西,洛水貫都,有河漢之象焉”。《舊唐書·地理志》《新唐書·地理志》均有類似記載。就洛陽地區而言,龍門一帶的自然景觀,可以說是獨具特色,為當時人們所鐘愛。唐白居易《修香山寺記》云:“洛陽四郊,山水之勝,龍門首焉。龍門十寺,觀游之勝,香山首焉。”

(二)從洛陽城遠眺龍門山

自洛陽城眺望龍門的唐詩,有虛、實兩種寫法。前一種如李嶠《清明日龍門游泛》:“晴曉國門通,都門靄將發。紛紛洛陽道,南通伊川闕。”杜甫《龍門》:“龍門橫野斷,驛樹出城來。氣色皇居近,金銀佛寺開。”著重描寫龍門,卻由洛陽城引發開來,以“都門”“洛陽道”“出城”作為鋪墊,自然導入龍門景色。

后一種是身臨其境。詩人立于洛陽城內位置較高的樓閣之上,向南遠眺龍門山。如劉滄《題天宮寺閣》:“丹闕侵霄壯復危,排空霞影動檐扉。城連伊水禹門近,煙隔上陽宮樹微。”成崿《登圣善寺閣望龍門》:“高閣聊登望,遙分禹鑿門。剎連多寶塔,樹滿給孤園。”劉滄、成崿二人分別立于洛南里坊區勸善坊內的天宮寺閣、章善坊內的圣善寺閣之上,南望龍門雙闕,佳境隱現,自然吟誦出“城連伊水禹門近”“遙分禹鑿門”的詩句。

唐太和六年(831)八月十日,時任河南尹的白居易親臨俗稱“五鳳樓”的應天門城樓,創作了一首《五鳳樓晚望》:“晴陽晚照濕煙銷,五鳳樓高天泬寥。……龍門翠黛眉相對,伊水黃金線一條。”詩中所描繪的即為龍門景色,東西兩山之間伊水自南向北奔流。詩人所處位置應天門為宮城正南門,地勢較高,恰好位于洛陽城中軸線上,與龍門雙闕南北相對,是眺望龍門的最佳位置。

開元五年(717),玄宗第九子李一卒于洛陽城,明皇將其葬于龍門東山,目的是為了站在洛陽宮城內就可以望見其陵,說明宮城地勢頗高,易于遠眺龍門兩山。雖然李一墓至今未曾發現,但是1981年在龍門東山北麓發現了唐景龍三年(709)定遠將軍安菩夫婦墓,其夫人何氏于長安四年(704)卒于洛陽惠和坊。選擇塋域于此的原因,或與前者相近。

自洛陽城至龍門山的主要行走路線為陸路,從外郭城南面正門定鼎門出,向南經由畢圭鄉、龍門鄉到達龍門。除了這條陸路之外,還有一條水路,即自郭城東面中門建春門出,從伊水乘船,逆水而上,南行至龍門。

(三)自龍門山回望洛陽城

唐人自定鼎門出,向南到達龍門石窟,興之所致,登高望遠,東都城內鱗次櫛比、巍峨壯觀的宮闕建筑映入眼簾,自然會激發詩人們的寫作欲望。如宋之問《龍門應制》:“鑿龍近出王城外,羽從琳瑯擁軒蓋。……彩仗蜺旌繞香閣,下輦登高望河洛。東城宮闕擬昭回,南陌溝塍殊綺錯。”沈佺期《從幸香山寺應制》:“南山奕奕通丹禁,北闕峨峨連翠云。嶺上樓臺千地起,城中鐘聲四天聞。”宋之問、沈佺期二詩應是跟隨武則天游龍門時的即興之作,宋之問還因此詩獲得武后賞賜的錦袍。

韋應物所撰詩作則與其本人的兩次親身游歷相關,均從龍門山的自然景色寫起,視覺落點又回到了洛陽城。其一《龍門游眺》:“鑿山導伊流,中斷若天辟。都門遙相望,佳氣生朝夕。素懷出塵意,適有攜手客。精舍繞層阿,千龕鄰峭壁。……日落望都城,人間何役役。”其二《再游龍門懷舊侶》:“兩山郁相對,晨策方上干。靄靄眺都城,悠悠俯清瀾。”自注云:“嘗與竇黃州、洛陽韓丞、澠池李丞、密鄭二尉同游。”

又如武元衡《春題龍門香山寺》:“清景乍開松嶺月,亂流長響石樓風。山河杳映春云外,城闕參差茂樹中。”白居易《春日題乾元寺上方最高峰亭》:“危亭絕頂四無鄰,見盡三千世界春。……回看官路三條線,卻望都城一片塵。”二詩分別為春天游覽龍門東山香山寺、乾元寺時所作。

登山遠望,回首洛城,觸景生情,靈感頓涌。白樂天詩題中的“乾元寺上方最高峰亭”,亭址應位于今天龍門東山清代香山寺的上方,即東山最高峰處〔圖三〕。在乾元寺上方最高峰亭遺址,有一座俗稱“無梁廟”的清代斗母廟。白居易所寫的“危亭”或即在此“無梁廟”附近。由此四望,可以看到分別通向緱氏、汝州、欒州的三條官路。向北眺望,東都洛陽城隱沒于一片煙塵之中。

圖三 清代易地重建的香山寺遠景 ,霍宏偉攝

此外,在龍門西山三座洞窟中的造像題記中也寫到了龍門與洛陽城的關聯。賓陽南洞159號窟內北壁保存有唐貞觀二十二年(648)《洛州河南縣思順坊老幼等造彌勒像記》,云:“敬造彌勒像龕一所。地聳雙闕,壁映千尋。……縈帶囗薄,密邇京華,似耆山之接王城,給園之依衛國。”

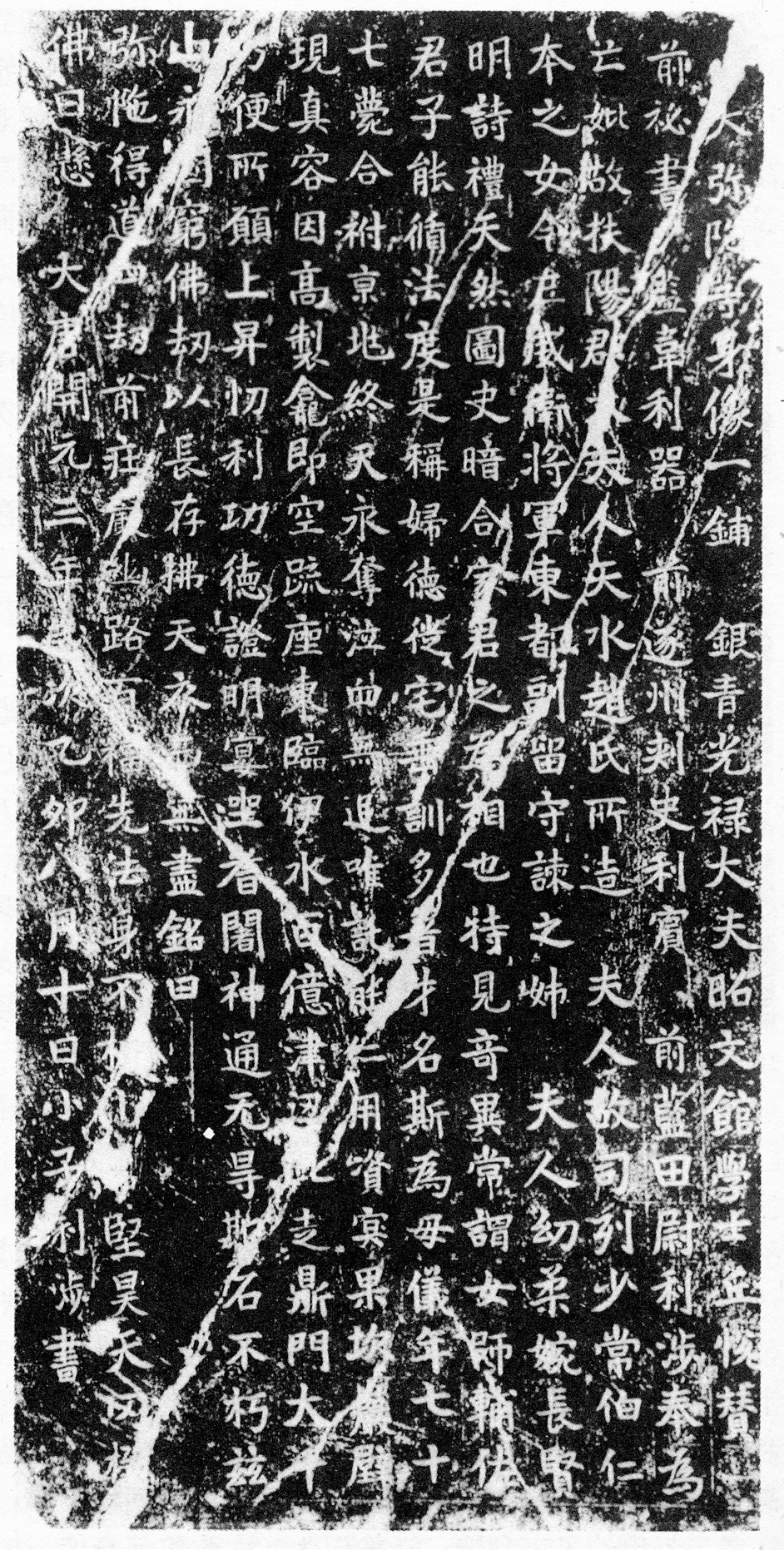

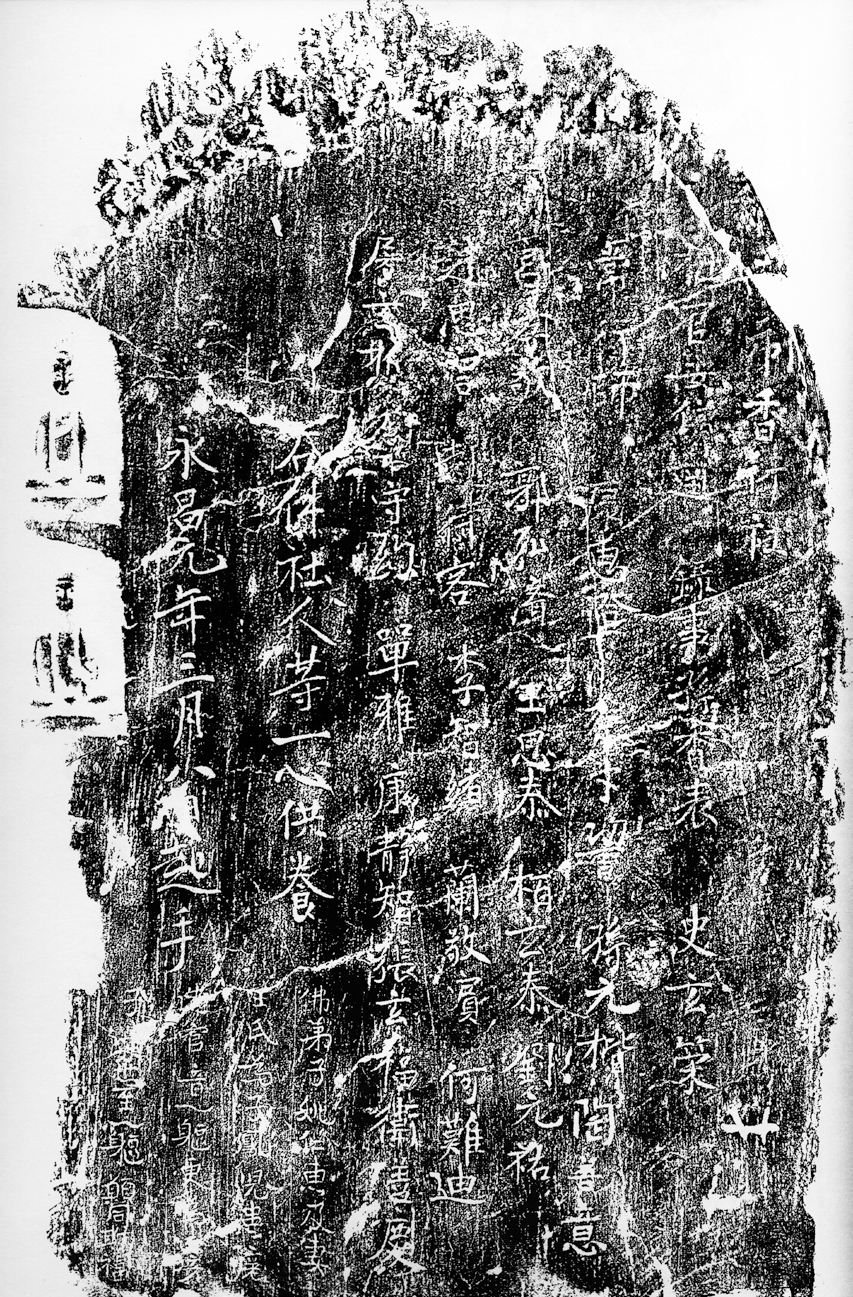

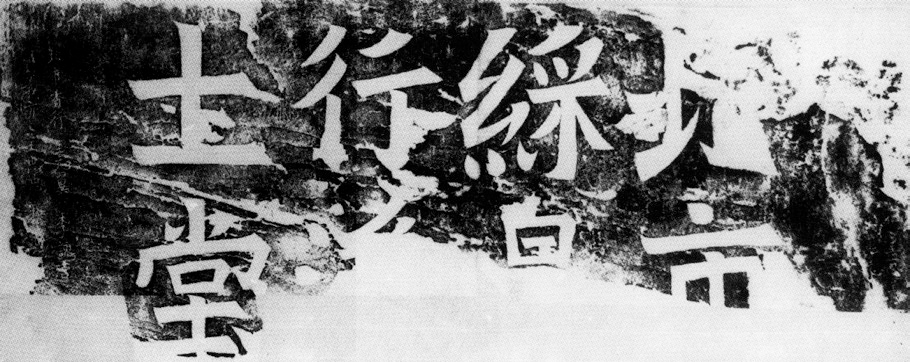

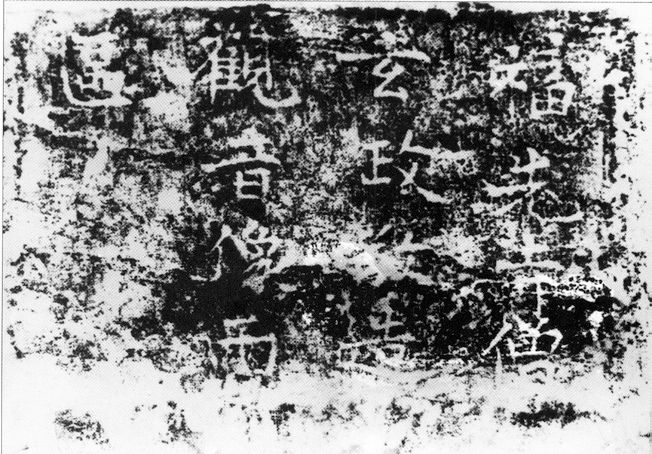

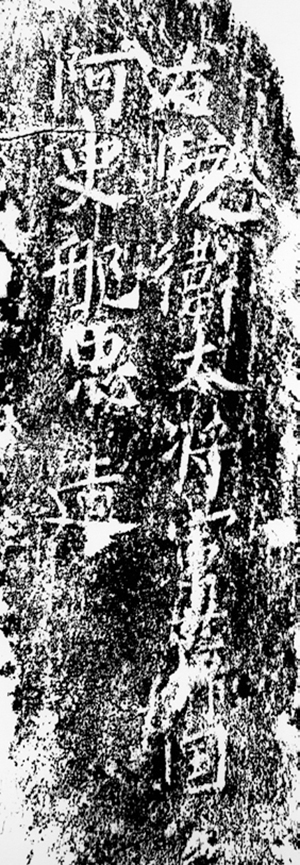

在670號窟內,刻有唐開元三年(715)《前秘書少監韋利器等造大彌陀等身像記》:“東臨伊水,百億津梁;北走鼎門,大千方便。”〔圖四〕題記所云“鼎門”即定鼎門的簡稱。北市彩帛行凈土堂(1896號)西壁刻有武周延載元年(694)《王寶泰等造阿彌陀像記》,其中亦有對龍門環境的描寫:“北對城闕而云浮,南屬郊原而繡起。”以上三條題記中的“密邇京華”“北走鼎門”“北對城闕”,形象而又具體地反映出龍門石窟與洛陽城空間的密切關系。

圖四 唐前秘書少監韋利器等造大彌陀像記拓本

總之,龍門形勝之地與隋唐洛陽城不僅在物理空間,更在社會文化空間上有著極其緊密的聯系。隋代以視覺上有著強烈沖擊力、狀如雙闕的龍門東西兩山作為都城選址的重要坐標點,唐代對龍門則進一步賦予了佛教圣地的意義,強化其為城市中軸線的南端基點。龍門石窟保存至今數以千計的唐代造像題記,內容豐富廣博,反映了隋唐洛陽城行政區劃與城內建置類型以及復雜的社會空間,為研究該城以及城、窟關系提供了第一手資料。

龍門題記所見洛陽城行政區劃與城內建置類型

(一)洛陽城行政區劃

據學者考證,在隋唐洛陽城內,河南、洛陽兩縣是東西分治、分別管轄的。

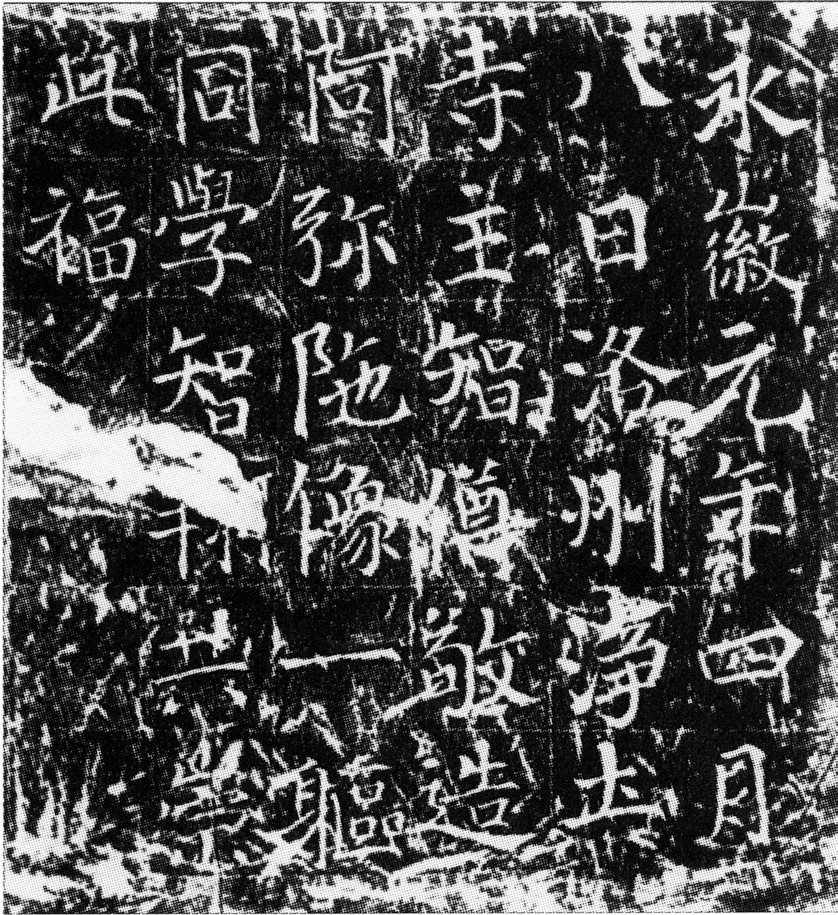

《舊唐書·地理志》記載,在洛州(河南府)所轄縣中,河南、洛陽兩縣縣廨位于洛陽城內。《唐六典》記:“萬年、長安、河南、洛陽、奉先、太原、晉陽,令各一人,正五品上。”小字注:“隋初,兩京置四縣,增秩為正五品,皇朝因之而不改。天后時,東都又置來庭、永昌二縣。”根據龍門石窟題記中所反映洛陽城行政區劃的不同,本文將其分為三類,因例子較多,以下三個表格中僅列舉有代表性的實例,即能夠反映發愿功德主身份的例證。

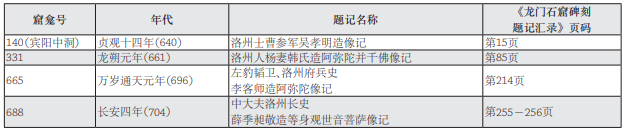

1.洛州信眾造像題記

第一類造像題記可歸為來自洛州的信眾所作[表一]。造像者的身份不僅有洛州人楊妻韓氏這樣的普通信徒,而且還有地方官吏,如洛州士曹參軍吳孝明、府兵史李客師、長史薛季昶等。

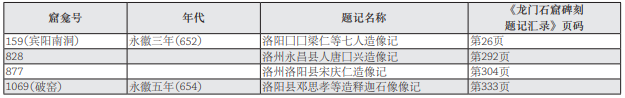

[表一]洛州信眾造像題記舉例

唐開元元年(713),洛州改為河南府。《舊唐書·地理志》“河南道”條記:“河南府,隋河南郡。武德四年,討平王世充,置洛州總管府。……(貞觀)八年,移治所于河南縣之宣范坊。……開元元年,改洛州為河南府。”河南府廨位于城內洛南里坊區中部的宣范坊。《河南志》“宣范坊”條注:“隋唐半坊為河南府廨,西北去宮城七里。”檢索龍門大量唐代題記,發現來自河南府佛教信眾留下的題記寥寥無幾,這一現象說明,隨著玄宗時期洛陽城政治地位的日漸衰落,與武則天時期相比,開鑿窟龕的活動減少了許多。

2.河南縣信眾造像題記

二類造像題記來源于河南縣的佛教信眾[表二]。造像信眾的身份,既有河南縣的地方官吏,也有普通民眾。河南縣還曾被改名為合宮縣,其縣廨位于洛南里坊區西南隅、定鼎門大街西側的寬政坊。《元和郡縣圖志》記:“河南縣,本漢舊縣,后魏靜帝改為宜遷縣,周宣帝復為河南。隋仁壽四年,遷都,移縣于東都城內寬政坊,即今縣是也。永昌元年,以明堂初成,改為合宮縣,神龍初復舊。二年復為合宮,景云初復舊。”《河南志》“寬政坊”條注:“隋唐河南縣治于此坊。”

[表二]河南縣信眾造像題記舉例

3.洛陽縣信眾造像題記

龍門石窟刊刻的第三類造像題記,來自城內洛陽縣的佛教信徒。[表三]反映的造像信眾身份不甚明確,僅知源于洛陽縣。洛陽縣曾經在神龍初年被改名為永昌縣,其縣廨是在洛北里坊區東北隅的毓德坊。《元和郡縣圖志》記:“洛陽縣,本秦舊縣,歷代相因。貞觀六年,自金墉城移入郭內毓德坊,今理是也。神龍初改為永昌,尋復舊號。”《河南志》“毓德坊”條注:“唐有洛陽縣廨。”

[表三]洛陽縣信眾造像題記舉例

(二)洛陽城內建置類型

龍門題記所反映的洛陽城內建置,包括里坊、市場及寺院三種類型。

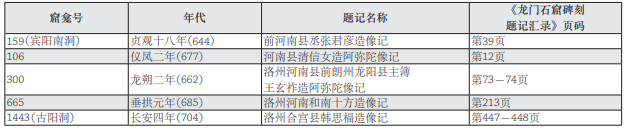

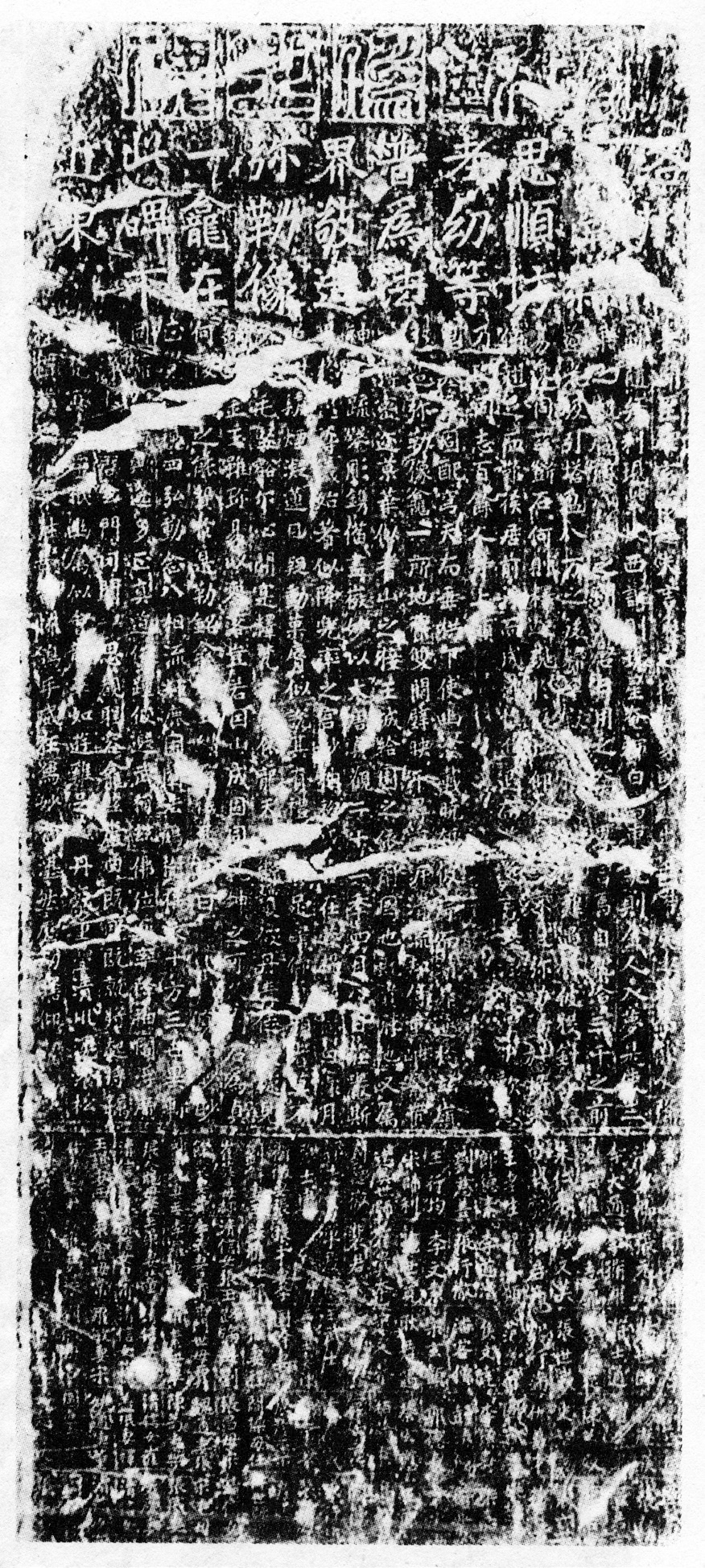

1.里坊

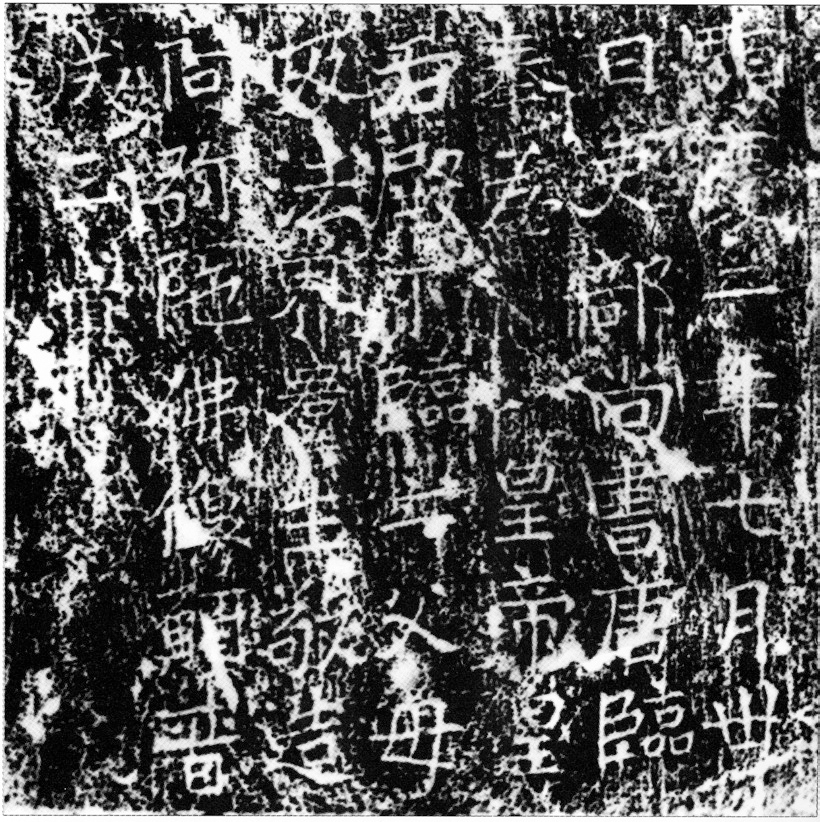

能夠從龍門題記中提取出的洛陽城里坊信息較少,僅見思順坊、思恭坊。賓陽南洞北壁貞觀二十二年(648)《洛州河南縣思順坊老幼等造彌勒像記》云:“洛州河南縣思順坊老幼等普為法界敬造彌勒像一龕,在此碑下近東。”在龍門石窟唐代造像題記中,直接將洛陽城里坊名稱刻于碑首的僅見于這一碑記〔圖五,圖六〕。

圖五 賓陽南洞唐洛州思順坊老幼等造像碑及彌勒像龕 ,路偉攝

圖六 洛州河南縣思順坊老幼等造彌勒像記拓本

思順坊位于洛南里坊區長夏門街之東,南市西側。《河南志》“思順坊”條注:“隋有諸葛穎宅。唐有楊纂宅、張嘉貞宅。”龍門石窟研究院藏唐天寶三載(744)李夫人碑云:“遂舍歸釋典,洗心禪宗,將有為之,必空。……寢疾終于思順里之私第。……遂葬于龍門之原。”李夫人卒于洛陽思順坊,葬于龍門原。

龍門石窟440號窟存唐龍朔元年(661)《洛陽縣文林郎沈裒造優填王像記》,云:“大唐龍朔元年十一月廿三日,洛陽縣文林郎沈裒為亡妻婁氏敬造優填王像一龕,以言記事,勒之于后。……顯慶五年十二月,寢疾于思恭之第,而謂里曰:笄冠之初,契期偕老,豈意非福,痼瘵纏躬,不諱之后,愿從所志。其月廿八日,薨于內室。遂延僧請佛,庭建法壇,設供陳香,累七不絕,筮辰卜日,休兆葉從。寶幡香車,送歸伊嶺。”思恭坊在洛北里坊區西部居中,上東門街北側,東臨北市。《河南志》“思恭坊”條注:“唐有張大安宅、李多祚宅、駙馬都尉王守一山亭院。”龍門題記所載沈裒及妻婁氏的私第亦在思恭坊內。

另有洛陽出土一方《唐故榮州長史薛府君夫人柳氏墓志》云:開元六年(718)四月廿三日,“終于洛陽縣尊賢里之私第。……乃遺命鑿龕龍門而葬,從釋教也。有女故朝散大夫囗洛州來庭主簿柳夫君夫人,攀慕囗極……以其年八月廿九日,自殯遷葬于龍門西山之巖龕。”墓主人柳氏生前住在洛陽城尊賢坊內,卒后葬于龍門山上鑿出的巖龕之中。

2.市場

與唐洛陽城市場信息相關的龍門題記有四條,涵蓋南市、北市兩個市場的香行、絲行及彩帛行,題記所在窟龕均分布于龍門西山南端。

1410號龕刻有唐永昌元年(689)《南市香行社社人等造像記》稱安僧達、孫香表等社人“一心供養”〔圖七〕。南市位于洛南里坊區東北部,《河南志》“南市”條注:“隋曰豐都市,東西、南北居二坊之地。其內一百二十行,三千余肆。四壁有四百余店,貨賄山積。唐貞觀九年促半坊,其下通利坊居半坊。”

圖七 南市香行社龕造像記拓本

龍門北市絲行像龕門外上方,刻有“北市絲行像龕”〔圖八〕,龕內北壁有《社老李懷璧等造像記》。

圖八 北市絲行像龕銘記拓本

北市彩帛行凈土堂窟門刻有《北市彩帛行凈土堂造像記》〔圖九,圖十〕,題記末有北市香行五人姓名。北市地處洛北里坊區上東門街與安喜門街交叉路口西北隅。《河南志》“北市坊”條注:“本臨德坊。唐顯慶中,立為北市。后廢市,因以名坊。”北市坊北為鄰德坊,注云:“亦北市之地,后增此坊。”

圖九 北市彩帛行凈土堂外景

圖十 北市彩帛行凈土堂造像記拓本

3.寺院

在龍門題記中還見有一些寺院名稱,其中營建于洛陽城內的寺院有敬愛寺、凈土寺、景福寺、麟趾寺及福先寺。

(1)敬愛寺

在43號窟、394號窟外南側,刻有敬愛寺僧人的造像題記,分別為“敬愛寺僧道護供養”“敬愛寺僧道護供養時”〔圖十一〕。敬愛寺位于洛南里坊區東面建春門內的懷仁坊。《舊唐書·薛懷義傳》:“垂拱初,于建春門內敬愛寺別造殿宇,改名佛授記寺。”《唐會要》記:“敬愛寺,懷仁坊。顯慶二年,孝敬在春宮,為高宗、武太后立之,以敬愛寺為名,制度與西明寺同。天授二年,改為佛授記寺,其后又改為敬愛寺。”《歷代名畫記》卷三對敬愛寺塑像有較為詳細的記述。

圖十一 敬愛寺僧道護造像記拓本

(2)凈土寺

349號龕《凈土寺法惠造像記》稱,“凈土寺上坐(座)法惠造”〔圖十二〕。669號窟老龍洞西壁152號龕,則刻有唐永徽元年(650)《凈土寺主智僔造阿彌陀像記》,云:“永徽元年四月八日,洛州凈土寺主智僔敬造阿彌陀像一軀,同學智翔共崇此福。”〔圖十三〕

圖十二 凈土寺法惠造像記拓本

圖十三 洛州凈土寺主智僔造阿彌陀像記拓本

凈土寺始建于北魏,寺址原在漢魏洛陽故城中。隋大業四年(608),從漢魏故城遷移至隋東都城建陽門內。唐貞觀三年(629),移至毓材坊。長壽二年(693),改名為“大云寺”。《河南志》“毓材坊”條注:“大云寺,后魏建凈土寺,隋大業四年,自故城徙建陽門內,唐貞觀三年復徙于此。長壽二年改大云,會昌中廢,后唐同光二年重建。”

(3)景福寺

直接提到景福寺的龍門題記有四條[表四]。第二條題記內容較長,帶有紀年,第三條題記見于唐字洞西壁,為“景福寺尼凈命為亡母囗囗敬造優填王像”〔圖十四〕。

圖十四 景福寺凈命造像題記拓本

[表四]龍門石窟有關景福寺的造像題記一覽

景福寺位于唐洛陽城教業坊,后遷至觀德坊。《唐會要》記:“天女寺,敦(教)業坊。貞觀九年,置為景福寺,武太后改為天女寺。”《河南志》“觀德坊”條注:“景福寺,本唐千金公主宅。垂拱中,自教業坊徙景福尼寺于此,會昌中廢。”

(4)麟趾寺

《麟趾寺尼正觀造阿彌陀像記》刻于唐字洞北壁1號小龕:“麟趾寺尼正觀造阿彌陀一軀并一菩薩。”〔圖十五〕麟趾寺位置偏遠,位于洛北里坊區東北隅的興藝坊內。《河南志》“興藝坊”條注:“唐有麟趾尼寺。”

圖十五 麟趾寺尼正觀造阿彌陀像記拓本

(5)福先寺

《福先寺僧玄政造觀音像記》見于1914號龕,稱“福先寺僧玄政敬造觀音像兩區”〔圖十六〕。

圖十六 福先寺僧玄政造觀音像記拓本

福先寺舊名太原寺、魏國寺,寺址位于城內洛北里坊區東南隅的積德坊(隋稱游藝坊)。《唐會要》記:“福先寺,游藝坊。武太后母楊氏宅。上元二年,立為太原寺。垂拱三年二月,改為魏國寺。天授二年,改為福先寺。”《歷代名畫記》卷三記該寺“吳畫地獄變,有病龍最妙”。

以上列舉了洛陽城內五座寺院的僧尼在龍門西山開鑿窟龕,敬造與供養佛像,說明城內寺院與城郊石窟之間呈現出積極互動的關系。另有一個較為典型的例證,是唐代洛陽人王玄策在洛陽城內外同年造像的史實。麟德二年(665),王玄策在位于洛南里坊區懷仁坊內的敬愛寺,指揮工匠塑造了彌勒菩薩像。《歷代名畫記》卷三稱,敬愛寺“佛殿內菩薩(提)樹下彌勒菩薩塑像,麟德二年自內出,王玄策取到西域所圖菩薩像為樣”。后注:“巧兒張壽、宋朝塑,王玄策指揮,李安貼金。”同一年,王玄策還在龍門開鑿像龕。龍門賓陽南洞西壁刻有王玄策造彌勒像記:“王玄策囗囗囗囗囗囗囗,下及法界(眾生),敬造(彌勒)像一鋪,麟德二年九月十五日。”可見王玄策在城內外造像題材相同,均為彌勒像,但造像質地有別,城內為泥塑,城外為石雕。

從龍門題記看洛陽城復雜的社會空間

關于這一問題,溫玉成、李玉昆等學者均有論述。今筆者所選擇造像題記涉及到的人物,是以有明確記載生活于唐洛陽城、出資營造龍門窟龕的功德主作為研究對象,世俗社會中不同身份、不同階層的人物組成了金字塔型的社會結構,形成了復雜的社會空間。

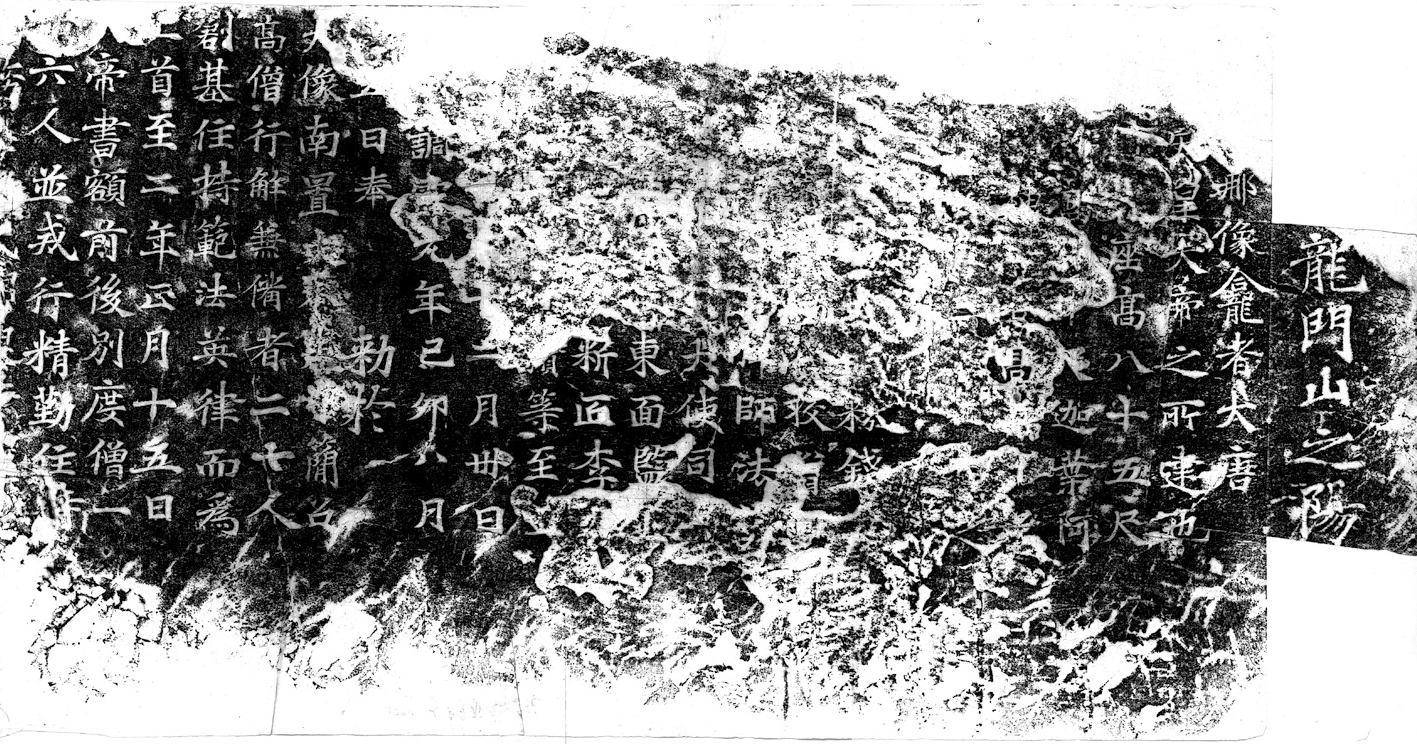

(一)二圣

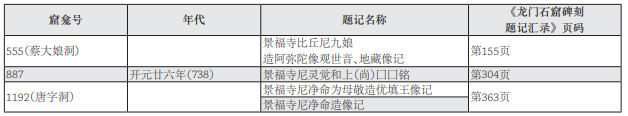

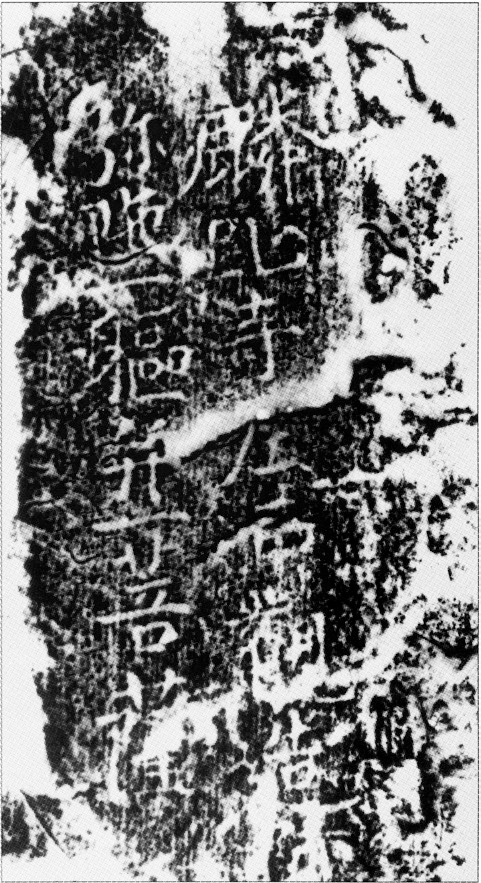

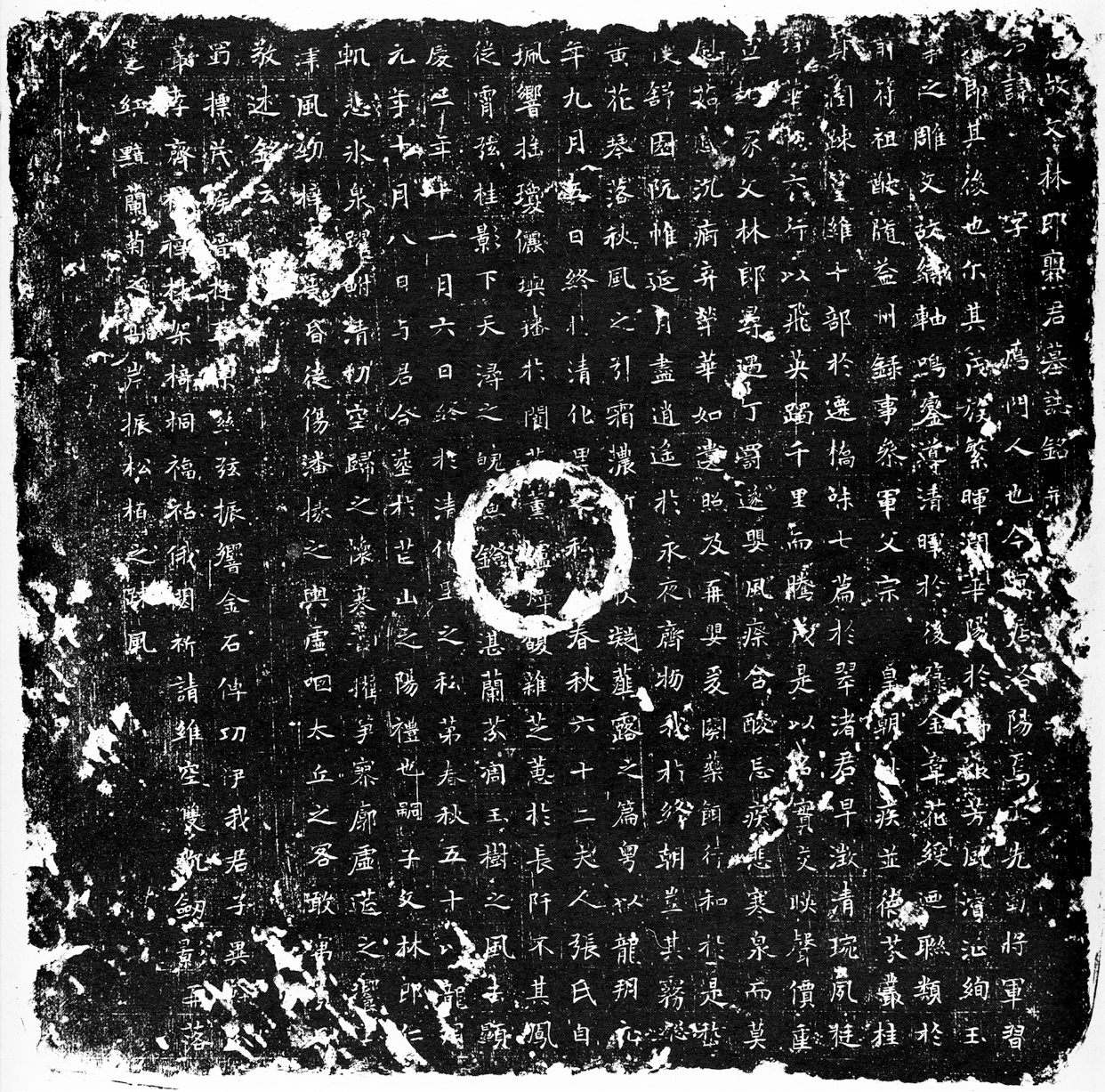

位于最高層面的是高宗皇帝與武后,稱為“二圣”。龍門西山奉先寺大盧舍那像龕一鋪九尊造像,規模宏大,不僅是龍門石窟佛教造像的典型代表,而且是唐代雕塑史上的巔峰之作。在其佛座東南隅,刻有唐調露二年(680)《大盧舍那像龕記》:“龍門山之陽,(大盧舍)那像龕者,大唐天皇大帝之所建也。(佛身通光)座高八十五尺,(二菩薩高七十)尺,迦葉、阿(難、金剛、神王,各高五十尺。粵以咸亨三年壬申之歲四月一日,皇后武氏助脂)粉錢(二萬貫,奉敕檢)校僧(西京實際寺善道禪)師、法(海寺主惠暕法師)、大使司(農寺卿韋機副使)、東面監(上柱國樊玄則、支)料匠李(君瓚、成仁威、姚師積)等。至上(元二年乙亥)十二月卅日(畢功),調露元年己卯八月(十)五日,奉敕于大像南置大奉先寺。”

該題記因露天刊刻,導致石質風化、文字缺損〔圖十七〕,故開元十年(722)重刻題記全文于佛座北側,并附刻牒文于后。1483號龕亦刻有《大盧舍那像龕記》,內容與上述題記有相同之處,涉及韋機、樊玄則、李君瓚等人。

圖十七 奉先寺大盧舍那像龕佛座南側調露二年造像記拓本 ,路偉提供

題記中所云“天皇大帝”即唐高宗李治,“皇后武氏”即武則天。兩人長期居住于洛陽宮城內。因高宗身體欠佳,韋機在宮城西南隅營建上陽宮。《兩京新記》卷四云:“上陽宮在皇城西南,東即禁苑東垂,南臨洛水,西亙谷水,上元中韋機充使所造。”小字注云:“高宗末年,常居此宮以聽政也。”

(二)皇室貴族

第二層面是皇室貴族,包括韋太妃、魏王李泰及濮王妃等人。

龍門敬善寺前室門北側力士左上方刻有一塊小碑,名為《敬善寺石像銘并序》。據碑文可知,敬善寺為唐太宗貴妃韋氏出資鑿窟。太宗駕崩之后,韋太妃居住于洛陽。《金石萃編》卷五六《紀國陸妃碑》:“以麟德二年六月廿六日,薨于澤州之館舍,春秋卅有五。……紀國大(太)妃時在洛下,初聞兇訃,頗極哀痛之情。”

在賓陽中洞與賓陽南洞之間,有一通摩崖石碑,即伊闕佛龕之碑,為唐貞觀十五年(641)魏王李泰為其母文德皇后長孫氏所刊刻。魏王李泰曾住洛南里坊區中部偏北的道術坊,因北臨洛水,故坊中有面積廣大的水池,為都城勝景。《河南志》“道術坊”條注云:“唐貞觀中,并坊地以賜魏王泰。泰為池,彌廣數頃,號‘魏王池’。泰死,復立為道術坊,分給居人。”《河南志》“魏王池”條注云:“與洛水隔堤。初建都,筑堤上雍下土水北流,余水停成此池。下與洛水潛通,深處至數頃,水鳥翔泳,荷芰翻復,為都城之勝地。貞觀中,以賜魏王泰,故號為魏王池。泰黜后,賜東宮,屬家令寺。”

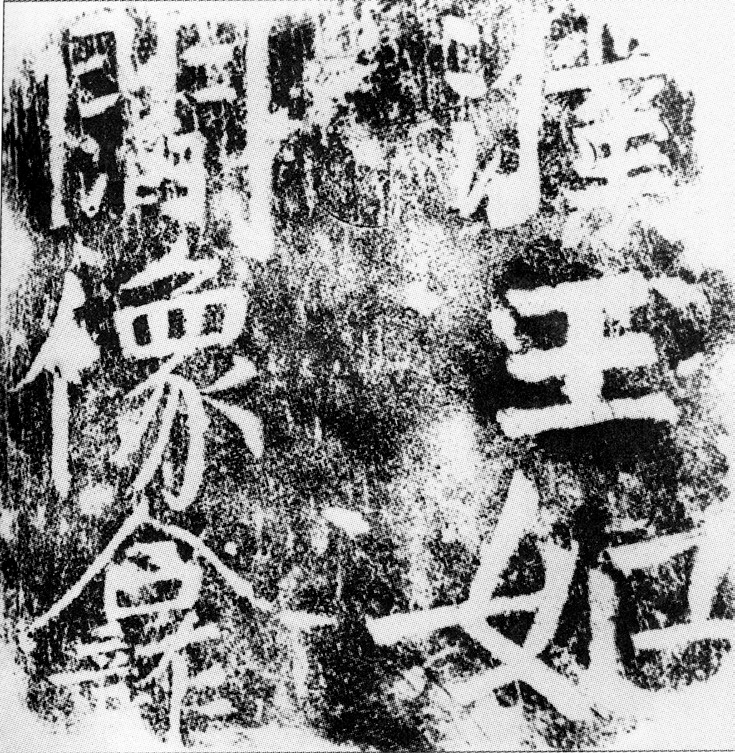

龍門石窟1499號龕題記為“濮王妃閻像龕”六字楷書銘文〔圖十八〕。《舊唐書·李泰傳》:“濮王泰,字惠褒,太宗第四子也。……(貞觀)十年徙封魏王。……二十一年進封濮王。”結合歷史文獻來看,龍門唐龕題記“濮王妃閻像龕”,反映的應是貞觀二十一年(647)李泰被封為濮王之后,他的妃子閻氏出資造像的史實。

圖十八 濮王妃閻氏像龕銘拓本

(三)文臣武將

第三層面是文臣武將,包括中央級官吏與地方官吏。

敬善寺區365號龕東有造像記云:“右驍衛大將軍、薛國公阿史那忠造。”〔圖十九〕阿史那忠居住于洛南里坊區定鼎門大街東側的尚善坊,唐上元二年(675)五月二十四日卒于此坊。1972年,在陜西醴泉縣西周村西發掘阿史那忠墓,出土一方墓志。志云:“以上元二年五月廿四日,薨于洛陽尚善里之私第,春秋六十有五。……粵以上元二年歲次乙亥十月辛未朔十五日乙酉,奉遷靈櫬,合葬于昭陵之塋。”可知阿史那忠卒于洛陽尚善坊,葬于關中昭陵塋域內。

圖十九 阿史那忠造像記拓本

291號龕唐顯慶二年(657)《吏部尚書唐臨造阿彌陀佛像記》云:“顯慶二年七月卅日,吏部尚書唐臨奉為皇帝、皇后殿下,臨亡父母及法界群生,敬造阿彌陀佛像,愿普成正覺。”〔圖二十〕唐臨宅第位于洛南里坊區中部的道化坊內。《河南志》“道化坊”條注:“唐有定安公主宅,皇甫無逸宅,本隋蕭琮居,后為唐臨宅。”唐臨的仕途經歷先順后逆,正史有傳。

圖二十 吏部尚書唐臨造阿彌陀佛像記拓本

極南洞地處龍門西山最南端,以窟門北側殘存的力士像而為學界所熟知。窟外南壁下部有姚崇之母劉氏造像發愿文碑。碑銘云:“二州都督、長沙縣公姚意之妻也。龍朔年中,囗囗囗闕南之別業也。夫人時入洛城,路由此地。”碑銘中的“夫人時入洛城,路由此地”一句,意即姚崇母親劉氏經由龍門自南向北而行,進入洛陽城中。原有學者考證,極南洞碑銘為姚崇等為亡母劉氏做功德之碑,該窟為神龍二年(706)啟造,約景龍四年(710)完工。今有學者提出,極南洞造像的功德主是姚崇的母親劉氏,而非姚崇本人,筆者贊同這一觀點。劉氏造像的動因是“她認為神佛保佑了家族兒女長大,各預班秩,為還愿而舉家捐資開窟造像”,極南洞完工于唐神龍元年(705)正月至二月間。龍門極南洞碑記述了姚崇母親劉氏舉家捐資開窟造像的史實。

姚崇長大后進入仕途,住在洛陽城內洛南里坊區東北部的慈惠坊,北臨洛水,南近南市,東鄰詢善坊,坊內有姚崇山池院。《河南志》“慈惠坊”條注:“唐有姚崇宅。”“詢善坊”條注:“北至洛水。唐有郭廣敬宅,后為姚崇山池院。崇薨,為金仙公主所市。”姚崇之母劉氏卒于慈惠坊姚宅,“以神龍二年正月八日終于洛陽慈惠坊之私第。……可于龍門山外用為窀穸,冀近家園,以慰吾平生之好耳。”姚崇晚年仍居此坊,“池臺琴筑,優游暮齒。……享年七十有一,開元九年九月,寢疾薨于東都之慈惠里”。

東都留守是唐代朝廷在洛陽設置常制性留守機構的最高行政長官,其地位在不同時期有所變化。在龍門東山萬佛溝2158號龕,有唐咸通二年(861)《東都留守盧鈞題記》:“留守盧鈞,咸通辛巳一家游此,三月六日。”盧鈞宅第位于洛南里坊區東南隅的集賢坊。《河南志》“集賢坊”條注:“太師致仕盧鈞宅,失處所。”盧鈞曾任東都留守,留守府設置于宮城廣運門內。《河南志·唐城闕古跡》載:宮城“長樂門內曰廣運門”,注云:“隋名。其后留守府,在廣運門內。”《河南志·宋城闕古跡》載:“今宮室囗囗九百九十余區云。”小字注曰:“按,唐留守府,在大內廣運門內。”

龍門石窟造像與題記所涉及到的唐代地方官吏,主要有合宮縣令、洛陽縣武騎尉等。合宮縣令蘇頲的形象曾經被雕成等身觀世音石像。蘇頲年輕時為合宮縣令,政績顯著。在其調任其他地方之后,洛陽百姓念其功績,就募工匠依照他的形象雕造了一尊等身觀世音石像。蘇氏住于洛南里坊區東南部的陶化坊內,崇讓坊有其竹園。《河南志》“陶化坊”條注:“唐有桓彥范宅、蘇頲宅。”“崇讓坊”條注:“唐有蘇頲竹園。韋述《記》云:此坊出大竹及桃,諸坊即細小。”

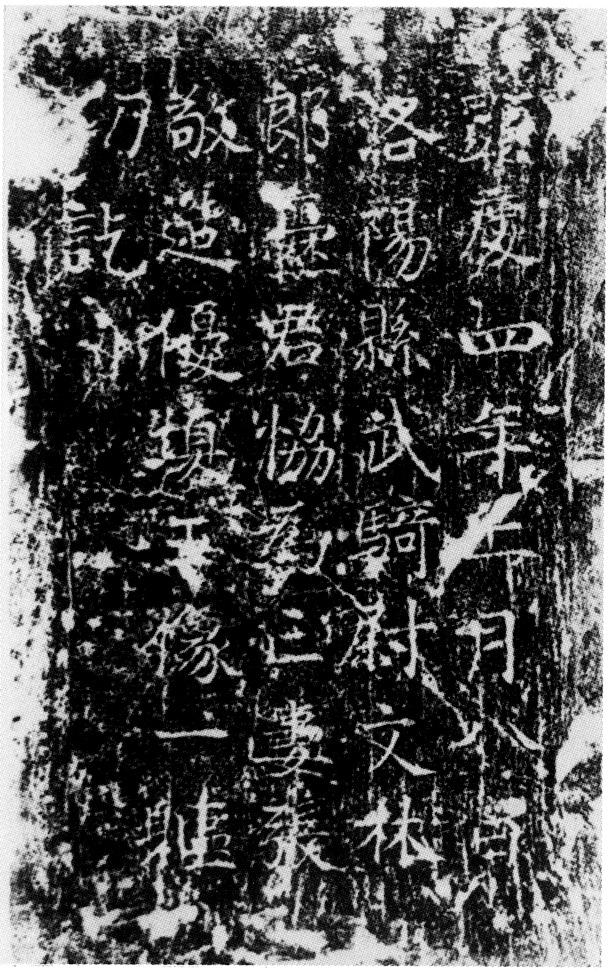

龍門石窟356號龕南端第一尊優填王造像附近,刻有唐顯慶四年(659)《洛陽縣武騎尉文林郎爨君協造優填王像記》,稱:“顯慶四年二月八日,洛陽縣武騎尉文林郎爨君協為亡妻張造優填王像一軀,功訖。”〔圖二十一〕據開封市博物館藏洛陽出土《爨君墓志》記載:爨君為“雁門人也,今寓居洛陽焉。……以龍朔元年九月五日終于清化里之私第,春秋六十二。夫人張氏……顯慶三年十一月六日,終于清化里之私第,春秋五十。以龍朔元年十月八日,與君合葬于芒山之陽。”〔圖二十二〕

圖二十一 爨君協為亡妻造優填王像記

圖二十二 爨君墓志拓本

從時間、地點及人物姓名等方面考證,龍門題記中所說的“爨君協”,與洛陽出土唐志中記載的墓主人“爨君”應該是同一人。據這方墓志可知,爨君妻張氏于顯慶三年(658)十一月六日,卒于洛陽城內清化坊私第。三個月后,即顯慶四年二月八日,爨君為亡妻在龍門西山造一軀優填王石像完工。造像完成兩年半之后,即龍朔元年(661)九月五日,爨君終老于洛陽清化坊。清化坊位于洛北里坊區最西端中部,徽安門街與上東門街交叉路口東北隅。《河南志》“清化坊”條注:“唐有左金吾衛、都亭驛。”

(四)城內外的庶族地主、平民及商人信眾

第四層面是洛陽城內外的庶族地主、平民及商人信眾。例如,龍門石窟118號龕南側刻有唐貞觀十一年(637)洛州鄉城老人造像碑,此碑記載了像主吉萬歲、副像主張孝舒“卅四人等囗囗,敬造囗尊儀一龕”。這些人包括源自洛陽城內及其周邊鄉里的老人。101號唐永徽元年(650)王師德龕西壁造像碑云:“今有洛陽鄉望父老等卅人……遂謹于此堪敬造尊儀,因山之固,鐫瑩真容。”“洛陽鄉望父老”是指洛陽地區有名望的上年紀的老人。從龍門題記來看,商人身份的佛教信眾主要來自唐洛陽城南市與北市。

此外,還有一類特殊人群僧尼,他們與龍門石窟的關系尤其特別,大多是來自于城內敬愛寺、凈土寺、景福寺、麟趾寺及福先寺的僧尼。

結語

隋唐洛陽城與龍門石窟之間,究竟有著怎樣的聯系?這是本文提出并努力解決的問題。從大量的龍門題記及散見于各處的歷史文獻入手,認真、細致地梳理這些資料,才有可能獲得令人信服的答案。關于龍門石窟與洛陽城的對應關系,可以總結為以下三點。

其一,龍門石窟隋唐窟龕開鑿的興衰,與隋唐洛陽城營建的盛衰緊密相關。自隋至唐,龍門實現了兩個轉變:一是從龍門山到龍門石窟,其人文景觀、宗教圣地的氛圍更加濃厚,成為佛教圣地;二是龍門作為洛陽城中軸線的南端基點,不僅具有物理方面坐標參照的作用,而且有著更為重要的政治意義。唐代窟龕開鑿歷史的興衰,與這一時期洛陽城市政治地位的升降密不可分。當東都城的發展在高宗、武則天時期達到鼎盛之時,一系列大型建筑包括乾元殿、明堂、天堂及上陽宮的營建,成為洛陽城歷史上的代表作。城外龍門石窟的造像活動也隨之達到空前絕后的程度,無論是開鑿窟龕、造像數量,還是各類石像的雕造水平,均達到了唐代最高水準。“城興窟盛,城衰窟微”,正是隋唐洛陽城與龍門石窟鑿龕開窟關系的真實寫照。

其二,根據龍門石窟具有典型意義唐代窟龕的空間分布,筆者認為,龍門唐代鑿窟的規律可歸納為“自西向東,從北到南”。自西向東,是指從以龍門西山為開鑿窟龕的主要區域,逐漸向東山轉移。從北到南,是僅就龍門西山唐代窟龕而言,有一個自西山北端,漸漸向西山中部、南端延伸的發展趨勢。與此相對應的是,自初唐、盛唐至中唐,居住在洛陽城內以及來自其他地方的佛教信徒南赴龍門,祈福發愿,鑿窟開龕,其窟龕分布與上述規律基本相符。

其三,從整體觀的視角來思考城址與石窟的空間關系。城址與石窟,原本是古代物質文化形態的兩種類型,以往研究城址的學者,大多側重分析其布局特點、階段性變化及其原因,較少將城址與石窟整合在一起進行綜合研究。筆者提出隋唐洛陽城空間體系“城-苑-窟-墓”四位一體的整體觀,探討一座城址,應將城圈以外的各類遺存緊密地聯系在一起,構成一個完整的城市體系。四類考古遺存的背后反映出來的均為古人活動,串聯起來看,這是一個有機的整體。就本文來說,將龍門石窟部分造像題記、唐代人物與洛陽城相關資料放置于同一歷史背景下考察,揭示出三者相互對應的歷史現象,從而充分表明龍門石窟是隋唐洛陽城空間體系的重要組成部分。該城與龍門石窟空間關系的特點,可謂“北南呼應,城窟一體”。

當我們重新梳理城址與石窟兩類完全不同的文物遺存資料時,既要上升到城市體系的高度來看待兩者的關系,又要強調人的活動。通過唐人的佛事活動,將城址與石窟兩種物質形態結合起來,城內人們的政治生活、日常生活,與城外的宗教活動通盤考慮,才能展現活生生的歷史場景。關于隋唐洛陽城與龍門石窟關系問題的討論,本文只是選取了城址與石窟的空間關系進行初步分析,由于篇幅所限,還有其他諸多問題尚有待于今后做更為深入的探索。

附記:本文的寫作始于2017年初,時斷時續,歷時四年。承蒙龍門石窟研究院楊超杰研究員對論文提出修改意見、路偉先生慨贈予部分圖片電子版、李曉霞女士提供相關學術信息,謹致謝忱。

(本文首刊于《故宮博物院院刊》2023年第3期,作者霍宏偉(中國國家博物館研究院)。澎湃新聞經授權轉載,原文注釋從略。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司