- +1

融通考古學與美術史,央美成立美術考古研究中心

美術考古是融通考古學與美術史的一個跨學科領域,在中國有近百年的實踐。近幾十年來田野考古發掘的圖像和物質材料在歷史研究中的價值和意義日益凸顯。中央美術學院長期以來十分重視美術考古教學與研究,具有豐厚的學術積累和教學資源。

近日,“中央美術學院美術考古研究中心成立儀式暨在京學者座談會”在中央美術學院舉行,以此促進美術史與考古學、歷史學等學科的深度融通,助推學術發展,服務國家文化戰略。

中央美術學院美術考古研究中心揭牌儀式現場。

“中央美術學院美術考古研究中心成立儀式暨在京學者座談會”現場

中央美術學院院長、中國美術家協會主席范迪安致辭表示,美術考古是融通考古學與美術史的一個跨學科領域,中央美術學院美術史系自1957年建立至今日人文學院,始終重視考古學、歷史學與美術史的結合,從老一輩學者王遜、金維諾、湯池等先生的開創探索,到新一代學者的繼承發展,已形成一套有美院特色的教學與研究體系。早年曾聘請唐蘭、曾昭燏、夏鼐、郭寶鈞、宿白、閻文儒、石興邦、俞偉超、鄒衡、嚴文明等考古和歷史大家來校授課或講座。上世紀90年代,我校在全國率先開設了美術考古專題課,邀請知名考古學家楊泓等先生授課。本世紀初設立美術考古研究方向,培養研究生,在鄭巖教授、賀西林教授的努力下,開設了美術考古相關課程,推動了美術考古與央美人文學科建設的密切關聯。

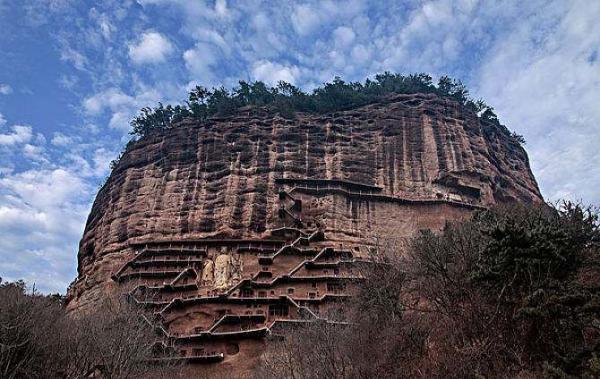

麥積山石窟

中央美術學院曾與考古文博單位合作,進行了麥積山石窟、須彌山石窟、龍門石窟的測繪臨摹以及漢梁王墓、北齊灣漳墓壁畫的臨摹等多項田野考古工作。同時還與考古文博界攜手合作編纂了《中國石窟》《中國美術全集》《中國美術分類全集》等國家大型圖書項目。曾與美國芝加哥大學、哈佛大學、北京大學、中國社會科學院考古研究所聯合舉辦三次“漢唐之間的藝術與考古國際學術研討會”,還參與主辦六屆“中國古代墓葬研究國際學術會議”。近年又相繼舉辦了“漢唐陵墓視覺文化學術研討會”和“中古中國視覺文化與物質文化國際學術研討會”,并組織“中國古代物質文化”和“從四方看中國”等系列講座,邀請多位考古學、歷史學、科技史學界知名學者主講。這些活動體現了美術史與考古學、歷史學的緊密互動,是美術考古的重要學術實踐,產生了積極影響。

北齊灣漳墓墓道東壁壁畫

中華文明所留存的藝術遺產極其豐富,是增進文化自信自強,講好中國故事,構建人類命運共同體的寶貴財富。近幾十年來考古出土的大量文物,為美術史研究提供了新的資源,注入了新的活力,極大地拓展了美術史研究的視域和格局。“我自己的感受是:每一次田野考古發現的文物,都讓人眼前為之一亮,心情為之激動,深感許多器物造型之謎需要破解,古代美術生態需要還原,美術中的文化密碼引人入勝,充實和豐富美術史的書寫時不我待。”范迪安介紹,中央美術學院美術考古研究中心的主要任務一是要像中華文明探源工程那樣,將目光投向中華文明的源頭,追尋美的創造的中國源起,研究中國美術在造型觀念、審美表達、美學風貌等方面的體系性特征,為構建源流清晰、體現中國文化特色的中國美術史提供重要支持;二是要促進美術史與考古學、歷史學等學科的深度融通,建立美術史研究新的知識體系和方法論,助推學術發展,拓展國際學術交流。三是要通過學科融合,培養新型的美術史人才,也寄望培養的人才能在考古和歷史研究領域發揮作用。

中國社會科學院學部委員、歷史學部主任,中國考古學會理事長王巍在發言中談到,美術考古是考古的一個重要組成部分。考古主要是通過地下出土的實物資料來研究歷史,研究人們過去的生活,包括物質層面、精神層面和社會層面。“我們從2002年開始研究中華文明起源,做中華文明探源工程項目,去年5月27日向政治局做了匯報。研究文明起源,很多學者認為就是研究國家的起源,我一直堅持文明包括文化和社會兩個部分,文化又包括物質與精神兩個層面。我們研究文明起源,當然要以社會的分化研究社會、階級、王權國家的出現,但是我們先民們創造的物質和精神層面的成就也是我們要研究的。所以從這個意義上說,相比之下我個人認為,在關注社會發展進步的同時,對古人精神層面的研究非常重要,其中包括信仰、價值觀,也包括藝術。”王巍說。

“中央美術學院美術考古研究中心成立儀式暨在京學者座談會”現場

“基于這樣的考慮,我在任中國社會科學院考古研究所所長的時候,請楊泓和鄭巖先生撰寫了中國第一部,也是目前唯一一部《中國美術考古學概論》。現在這本書不僅在中央美院,在考古同行當中,也成為重要的教材。我們的考古不能只認識陶片,還要‘透物見人’,見人的物質進步,見人的精神層面。所以,中央美院美術考古研究中心的成立意義重大。”

王巍表示,希望中央美術學院美術考古研究中心的成立能夠成為一個里程碑,讓中央美院對中國古代美術的研究,在中國大的歷史研究當中,在認識中華文明的豐富內涵當中做出獨特的貢獻。希望美術考古研究中心的眼界更開闊,研究領域更擴展,比如夏商周三代、以及史前的彩陶藝術,那些古代的紋飾相當精美,也包含著豐富的思想內涵,非常值得研究。我們做傳統考古的人雖然能意識到這些紋飾的精美,但是紋飾的表現方式乃至背后的內涵,從知識結構上我們是欠缺的。比如技法,美術技法的表現方式,還有背后的觀念意識,因為很多繪畫都帶有當時的觀念意識,而且很多跟宗教信仰密切相關。通過研究當時的美術,我們能看到中華先民的觀念意識,了解他們心理的體系。

中央美術學院人文學院院長李軍教授在致辭中表達了對美術考古研究中心成立的祝賀,他表示,中心的成立將進一步詮釋中央美術學院“美術”的學術內涵,彰顯“考古”在當代生活的重要意義,更是為關心美術考古事業的各界學人提供了學術交流的廣闊平臺,共同為中華文化的復興做出貢獻。

賀西林與考古領隊楊軍凱先生在北周史君墓發掘現場,2003年

中央美術學院人文學院教授、美術考古研究中心主任賀西林就美術考古研究中心的學術宗旨和工作設想發表引言。他表示,中央美術學院美術考古研究中心作為一個學術平臺,其宗旨是立足當下學科交叉的新語境,在保持美術史自身學術傳統基礎上,進一步加強與考古學、歷史學、科技史等人文社會學科的交流互動,于材料、方法、觀念上不斷融合促進,推陳出新。他提出,希望中心與考古學、歷史學、科技史等單位、機構和專家學者進行廣泛深入交流與合作。

中國社會科學院考古研究所楊泓研究員,中國社會科學院學部委員、考古研究所所長、中國考古學會副理事長陳星燦研究員,中國社會科學院古代史研究所所長、中國秦漢史研究會會長卜憲群研究員等,來自考古學、歷史學、美術史學科的二十余位專家學者以現場致辭和視頻發言的方式參與了活動。

當天,座談會分為三場,與會學者就美術考古的相關議題以及美術考古研究中心的發展探討交流、建言獻策。

(本文綜合自中央美術學院及澎湃新聞資料。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司