- +1

武昌城下的地方與中國

在武漢人的城市記憶中,武昌風景幽秀、文化底蘊深厚。這座歷盡風霜的古城走到今天,風貌已產生了巨大的變化,而其本來面目不免蒙上灰塵,讓人不由想要去探尋蹤跡。

最近讀了《城象:武昌的歷史景觀變遷》,再回想起過去與自己擦肩而過的城市景色,產生了許多新的心得。景觀變遷是觀察城市歷史的重要角度,武昌古城的初建、發展、變革和現代新景在這部書中都有所體現,其中有關武昌城地理城建和近代發展變革的考證非常豐富。作者使用詳實的文獻和影像史料,展示了大量的地圖和建筑照片,對建筑風格式樣、文學形象等也多有關注,可見作者將城市文化史、建筑史等多方學問交叉融匯的功力。同時,作者對武昌的多處古今地名、建筑進行了考證和對應,串連起了武昌城的古與今;在迎來新景之前,作者又帶領讀者“告別城垣”,用充滿溫情的文字將體味古城變遷的浪漫為讀者娓娓道來。

暢達的城

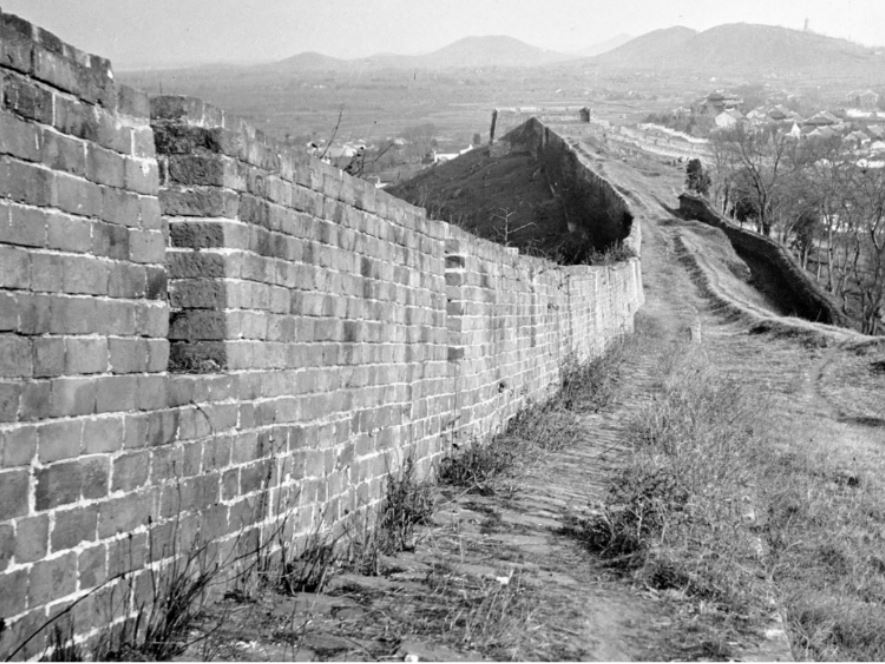

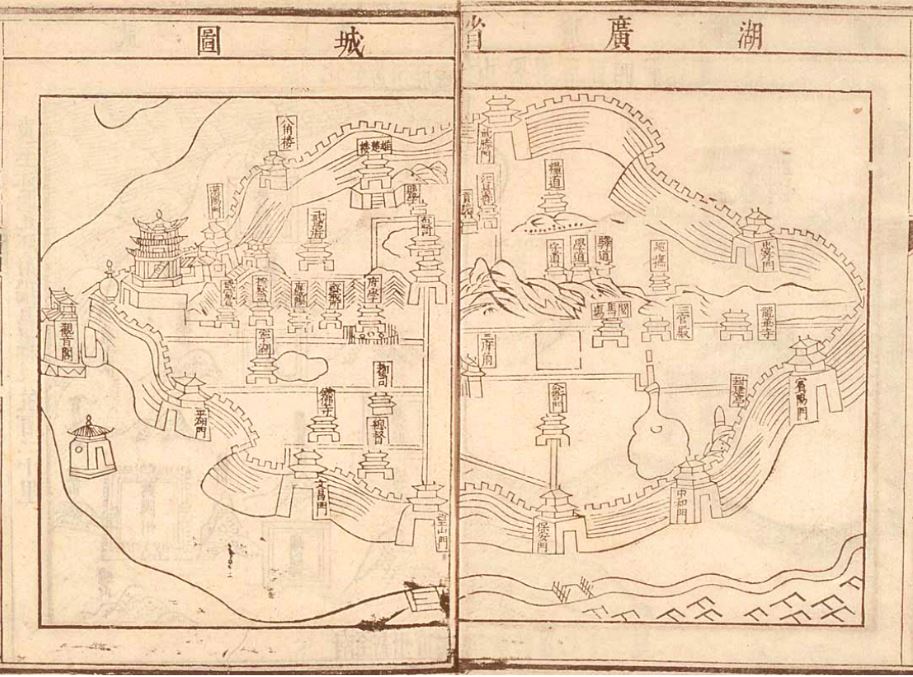

武昌城垣的興建與傾頹格外分明地體現著城市的變化。作者花費大量筆墨,對元以前的鄂州城和元代定名后的武昌城城池布局進行探析,在展示歷朝圖志中的城池圖的同時,還新繪制了南宋時期鄂州城池布局推測圖和明中后期武昌府城、楚藩王城和宮城的平面圖,以供讀者參考。明代以前的舊城垣屢遭拆毀,到楚王分封武昌后,興建起的新城存續了數百年。城墻雖然不同于王府、官衙、廟學、貢院等有鮮明文化政治功能的建筑,但作者從其建材、構造、設計等入手,以新穎別致的角度為讀者展現了過往這座古城中的生活景象。明清時期的武昌城垣在軍事守備、社會治安、治理水患等多方面起到了作用,近代又隨著城市的變革被徹底拆除,它的建筑史正能反映出城市從傳統走向現代化的變遷史。

民國初年的武昌蛇山東段武昌城垣(左)。

1930年代,武昌城墻基本全部拆除,武昌起義門(中和門)僅遺城臺,1981年復建城樓(右)。

對城市的發展來說,交通是最重要的影響因素之一。武昌城漕運發達、陸路便利,惠及城內各方發展。明清兩朝在四面城垣上先后設置了十個城門,與西安、南京乃至全國的明城墻相比,這樣的城門密度都算是很高的。《城象》一書中用了相當的篇幅一一介紹了它們的建筑風貌和歷史信息,多處援引《天民報圖畫副刊》、《圖畫時報》、《新聞報》等報刊圖像及游客攝影作品,讓讀者能從中感受到歷史的真實細節。這些城門的開辟一方面考慮地理人口的因素,另一方面則能反映出城中往來貿易、接風迎賓、運輸貨物的情況,而像保安門這樣為規避正對南門格局的扭轉設計還為研究建筑禮制提供了素材。作者將這些古城門現存的影像資料與乾隆時期的《武昌城垣圖》相互對照補充,清晰地還原了城門的建筑形式,還考證了古地圖和文獻記錄,發現多段城垣、甕城的特殊設計應也是為交通和城防考慮的。這些城門中,有一部分名字至今還保留著,成為了武昌人耳熟能詳的“漢陽門”、“小東門”等街道名和地鐵站名。

漢陽門是武昌沿江的城門中最北的一座,位于整座城的西北角,門內是武昌城最早開發建設的區域。正對城門的漢陽門正街不僅有數以千計的商鋪,還是唐宋鄂州州衙、明清武昌府衙和湖北承宣布政史衙門(今司門口一帶)所在之處。同時,作為蛇山北麓唯一一座靠江的城門,漢陽門是來人由長江登岸后進入北城的唯一入口,前往漢陽的主要渡口也設在此處,顯然是水陸交通的要津。從建筑設計的角度來看,漢陽門一段的城垣緊挨長江,江岸非常狹窄,為了給車馬進出往來留出足夠的空間,漢陽門的甕城部分不像一般甕城向城墻外凸出,而是挪入城內一部分。這樣的設計在城南的望山門、中和門等城門上也有體現,足見武昌城建設對交通的重視。

西南邊的文昌門外,捆捆木材、竹排泊放江中,又是另一番熱鬧景象。作者考證發現文昌門明初時原名“竹簰門”,曾經是商賈云集的竹木交易市場,和漢陽門一樣,也是進城水路的要道。與漢陽門遠遠相對的賓陽門也地處繁華市區,門外是通向鄂東南各州縣的交通干道,清末張之洞所修的武昌銅幣局運礦鐵路從這里通過。

今天提到武漢的交通,人們總能想到“九省通衢”的名號。武漢地處中國腹地,和北京、上海、廣州一起被鐵道部確定為中國四大鐵路樞紐,輸送著全國各地來往的旅客和貨物。武漢鐵路局現在管轄著39條鐵路線路,包括京廣、京九鐵路兩條繁忙干線,其中京廣鐵路的前身即是清末始建的京漢鐵路和粵漢鐵路。粵漢鐵路的最北端最初就設在武昌城東的近郊,彼時城內的東南地區還是一片荒蕪,張之洞在此增開了一座通湘門,也未能如愿帶動當地的開發建設。要從鬧市區抵達這座通湘門車站,一路荒冢累累、又有盜賊威脅,旅客通常寧可繞遠去徐家棚車站下車,經漢口再去省會,非常不便。后來市政處向上提請遷移車站,經鐵道部應準后,將其從通湘門外改到了人口更稠密、道路建設已初具規模的賓陽門一帶,并更名“武昌總站”。隨著粵漢、川漢鐵路的相繼規劃和建設,武漢勢必將要躋身四方鐵路干線樞紐行列。但由于長江的阻隔,這些新建鐵路只能止步于漢口、武昌,全國的鐵路網也在此形成了一個斷點。直到1957年武漢長江大橋落成通車以后,兩條鐵路才跨越長江合并在一起,真正形成了“茫茫一線穿南北”之勢。京廣鐵路在蛇山北麓、賓陽門處需要轉彎與大橋相接,武昌總站也就遷回了通湘門的原址,繼續見證新中國的建設。如今賓陽門武昌總站的舊址改頭換面成了“老車站路”,餐館、賣場羅布,充盈著百姓的生活氣息。

康熙《湖廣通志》中的武昌城池圖。1908年,張之洞在賓陽門和中和門之間增開通湘門。

乘長江、漢水交匯之便,武漢的港口在全國航運建設中的地位也尤為突出。武漢港地處長江中游,是水鐵聯運的主樞紐港之一。1861年漢口設立了江漢關、從此開埠,40年后,張之洞奏請在武昌武勝門外沿江地區劃設商埠,從此武漢的航運日益走上正軌。今天的武漢港由武漢港務集團進行統籌管理,在中部地區的貨運、客運中均發揮著巨大作用,向外還連接著韓國、日本、美國等國際港口。

近代化的弄潮者

對坐擁大江大湖的武漢來說,水無疑是推動經濟揚帆的動力,然而武漢長江大橋建成以前,長江一直是漢口、武昌兩岸居民難以跨越的天塹。光緒三十二年(1906年)清末湖廣總督張之洞(1837-1909,直隸南皮人)上書提議建橋,直到1957年這座“萬里長江第一橋”才最終竣工,輾轉半個世紀實現了人們南北通衢的設想。本書整理了部分建橋相關的上書文件和大橋遲遲未開工的原因,如地方籌款困難、戰爭影響等等,字里行間不免流露嘆惋之情。類似的還有,武昌拆城之初,也曾有思想先進者提出要保留黃鶴樓遺址附近的一段城墻以紀念這座古城的歷史,但在飽受圍城戰爭摧殘的民眾呼聲之中終成鏡花水月。城市景觀的改變建立在磚石積累之上,正如城市的近代化發展始終并非一蹴而成的,不過同樣也正是因為城市的腳步邁進得如此艱辛,我們才更能體味古今之變,生出無比的歸屬感和自豪感。

在第三章“變革的城”和第四章“新景的城”中,張之洞也多次被提起。作為洋務派首領,他在歷任總督的兩廣、湖廣、兩江等地興辦實業、力持教育改革,對中國近代化的功勞不可謂不大。張之洞任湖廣總督期間在武昌建設了織布、制麻、繅絲、紡紗等輕工業工廠,與在漢陽大力發展的重工業相輔相成,推動著武漢近代工業的發展腳步。張之洞原意在督兩廣期間在廣東設立鐵廠,后來調任湖廣總督后,原本購置的機爐設備也隨之挪去了湖北,最終在漢陽安置。這座規模巨大的鋼鐵廠主要負責生產制造槍炮、鐵軌所用的鋼,和槍炮廠、鐵路修建形成一條產業鏈。而在武昌,輕工業的發展也如出一轍。名震一時的“湖北織布官局”的前身就是張之洞在廣東籌劃的廣東織布局,遷來武昌后就定址在武昌城墻文昌門外皇華館以南的沿江地區,還緊鄰湖廣總督府,一面方便通過水路運輸原料,一面又便于張之洞進行監督和管理。織布官局經營不久,他注意到棉紗的銷量要好于棉布,兩年內又在官布局旁建起了南、北官紗局。1895年馬關條約簽訂時,適逢張之洞暫署兩江總督,他委任張謇“總理通海一帶商務”并重點發展棉紡織業,將尚未投產的官紗局南廠紗錠折價入股,創辦了南通大生紗廠。

湖北繅絲官局大門。兩側有張之洞題寫的對聯“珍逾鮫室,利普蠶鄉”。

張之洞的遠見卓識不僅體現在布廠、紗廠的精心籌劃上。除了棉紡織業,他來到湖北后,還注意到了本地盛產生絲和苧麻,但受傳統的繅絲、制麻技術所限,絲、麻產品銷售難成氣候。針對這種狀況,他派員前去上海、廣東等地學習使用新式機器繅絲,仔細考察合適的廠房選址,在望山門、平湖門外分別設立了湖北繅絲官局和湖北制麻官局,自此形成了布、紗、絲、麻四局,拉開了武昌古城近代工業發展的序幕。從城市景觀的改變來看,這一時期的武昌廠房眾多、煙囪林立;前朝留下的城垣東南角還新開了一座“通湘門”,顧名思義,門前的粵漢鐵路向南直通湖南、廣州,為武昌城注入了新的活力。不過,后期這四所官局的發展受清朝官僚體制、落后的管理和入不敷出的經費狀況影響,悉數轉為官督商辦的形式,經營狀況仍然時好時壞,最終在戰火中部分遷走,余下的盡數被毀、被劫,今天已經不見蹤影了。

要說市民們閑暇時的好去處,江灘必定榜上有名。在武漢江灘中,最大的漢口江灘面積有上百萬平方米,游客絡繹不絕,可謂是負者歌于途,行者休于樹。到了枯水季節,最低一級的親水平臺也露出水面,層層蘆葦在棧橋邊上肆意生長。然而,歷史上的武昌城一直深受水患侵擾,沿江地帶難以發展。城外的水為武昌城筑起了一道天然防線,到了夏季,城垣將高漲的洪水阻攔在城外,保護著城內居民;但另一方面,如作者所述,“水是這座古城的血脈,但也會不時地給這座城市帶來災難,”此時的武昌城就如水中孤島,大江大湖將良田浸灌,居民困苦不堪。張之洞意識到要發展這座城市必須要解決水患,因此在武昌、漢口都進行了水利工程建設。在漢口,他主持修筑了張公堤,使漢口與東西湖分隔開來,堤內的后湖地區逐漸露出水面,可供耕種和居住。有了張公堤,漢口水患漸消,城市空間也得到了極大的擴展,為日后的發展奠定了基礎。而在武昌江畔,張之洞則筑起了上至金口、下至青山的武金、武豐兩道堤防,其間設置兩道閘口,成為武昌城外水系控制的重要工程。

在清末的教育改革大潮中,張之洞興辦了許多注重“西學”、“實學”的新式學堂,武漢隨之在中國高等教育史上添下濃墨重彩的一筆。早前他任湖北提督學政之時曾在三道街創辦了經心書院,建成之初就搬去了都司湖畔的星火堂。到了1890年,張之洞成了湖廣總督,經心書院也搬回原址,星火堂的校舍則成為兩湖書院的奠基處。兩湖書院和廣東廣雅書院被并稱為清末兩大書院,不過隨著時局發展,張之洞認識到傳統舊式教育已經不足,對其學制、課程、規則、選拔制度等方面進行了一系列的改革。除了兩湖書院,他還興辦了自強學堂(后改為“方言學堂”)、農業高等學堂、醫學堂等新式高等學堂,對湖北的教育系統做了通盤規劃。此外,他還辦了一所“存古學堂”,意在保存傳統科教文化形式。辛亥革命中,這些學堂大多辦學中輟、甚至毀于兵燹,存古學堂因離戰火中心較遠幸存了下來,民國間在這里辦起了武昌商業專門學校,古城的教育星火得以繼續傳承。

教育的啟蒙

明楚王城的貢院前街(今楚材街)上有一牌樓,上書“惟楚有才”“辟門吁俊”。楚王宮今天雖已不存,但重視文教的思想至今澤被這片土地。晚清洋務運動時期,張之洞在三鎮發展工業之余,還在武昌興辦了大批新式學堂。作者考察了張之洞在鄂興學時期所辦學府的校址變遷情況,發現最初的校舍多是利用既有房舍改建,之后逐漸才有了新校舍。除了兩湖書院、自強學堂(后改為方言學堂)這些官辦學堂以外,晚晴來到武昌的外國教會也開始在此創辦新式學堂,其中文華書院(The Boone Memorial School)是最引人矚目的一座。它為紀念美國基督教圣公會首位駐華主教文惠廉(William Jones Boone)而得名,在翟雅各(James Jackson)管理期間開始走上高等教育的道路,在思想啟蒙方面對武昌乃至中國產生了巨大的影響。在這個時期建成的官辦學堂及外國教會學校的基礎上,今天的武昌弦歌不輟,代代人才從珞珈山下、東湖之濱的高等學府中走向了世界。

新時代的武漢大學不僅是游人賞春的好去處,也是許多學子殷殷求索的夢想之地。張之洞在漢辦起自強學堂之初,湖北的新式教育正面臨著起步晚、師資生源均緊缺的狀況,直接導致了學堂設置的數種自然科學科目授課情況不稱人意,僅有方言的授課順利進行了下去。到了20世紀初,張之洞干脆就將自強學堂改為方言學堂,進行英、法、俄、德、日等語種的教學,直至辛亥革命前因資金緊缺而停辦。

到了1913年,湖北出身的黎元洪計劃要在漢創辦“武漢大學”以表對辛亥首義的紀念。武昌學堂的建設如上所述,一直面臨資金緊缺的問題,因此只在存古學堂舊址,因循張之洞清末在自強學堂創辦商業高等專門教育機構的計劃設立了武昌商專。存古學堂位于三道街上,也是沿用了經心書院校舍、添造設施后投入使用的,相比經心書院時期增加了新式教學樓、藏書樓、宿舍和自習室等。作者據《學部官報》《湖北文史資料》中信息,還原了當時欣欣向榮的辦學之景:藏書樓聚集了兩湖書院、經心書院及所有湖北官書,宿舍和自習室人均利用面積也很大。但北洋時期的湖北辦學已顯頹勢,高校只在前清舊舍中輾轉求存,如為作者另一部作品所撰的評論《英雄城市的現代教育接力——讀〈珞珈筑記〉》(發表于《文匯學人》及“文匯學人”微信公眾號,作者王啟元,2020年03月27日)所述,晚清新學堂的出現,與舊有城市格局產生了不可調和的沖突。學校作為思想承載的空間,對人的教育遠大于課堂的教育,高等學府教育的進步必然伴隨著校園空間格局的改變。

民國初期的武昌商專不斷發展,后改為“國立武昌商科大學”,1926年國民政府遷都武漢,又將其與國立武昌大學、湖北省立文科大學、法科大學、醫科大學等校一同并入國立武昌中山大學。雖然沒有實現籌辦武漢大學的設想,但武昌商專成為了日后武大經濟學科的源頭。1928年,在蔡元培領導下在國立武昌中山大學基礎之上改建的國立武漢大學才終于初步有了綜合性大學的風貌。武大校址曾數度遷移,后來由李四光、葉雅各綜合地理、交通情況選在珞珈山,最終在設計師開爾斯實地走訪后定址東湖邊丘陵半島,這種大空間上的變遷為武大校園建設延展提供了可能,也為學子提供了更好的環境。舉校遷至珞珈山后,武昌東廠口的舊校址被改建成為了武大醫學院及附屬醫院的一部分,在當時是武昌城內最現代化的醫院之一。武大醫學院后來與遷漢的同濟醫學院合并為中南同濟醫學院,就是今天的華中科技大學同濟醫學院。國立武漢大學的校歌中抒寫道:“試選珞珈勝處,安置百畝宮室,英雋與翱翔。”湖光山色中,這座百年學府靜靜溫養著武昌城,已成為武漢人心中不可割舍的部分。

結語

在老武漢人的記憶中,從前每到夏天,居民們就會在長江大橋靠近漢陽門的橋墩下擺滿竹床納涼。武漢的夏天常常悶熱難耐,橋下的竹床在那個沒有空調的年代為大家劃出了一方方清涼、沒有蚊蟲擾人的小天地,排排竹床也成了一道別致的景觀。橋附近,還有漢陽門輪渡通往漢口和漢陽。在長江、漢江大橋通行以前,輪渡是三鎮居民跨越大江最主要的交通方式,至今已有123年歷史。從前,上輪渡有很長的棧橋要走,一小段一小段的鋁鐵板連著船艙和地面,在水面搖搖晃晃。過一次江,就像一場小小的旅行。不過如今漢陽門一帶已經建起了親水平臺和紀念館,成了武昌江灘新景的一部分,熱鬧的竹床陣早已不再。從前的輪船不能靠近岸邊,通往船上的棧橋很長;現在船輕便多了,靠岸也更近,承載了幾代人記憶的棧橋和輪渡已經漸漸淡出武漢人的日常生活,成了城市的旅游名片。

夏天的東湖綠道游人眾多,路邊零星的萱草花盛開,荷葉間有水鳥浮動。沿湖邊大路走一段,便能遙遙看到落雁景區清河橋上楚國神箭手養由基的雕像,耳中仿若能聽見楚天臺傳來的陣陣鐘磬之音。武昌城的古今在這里相聚一體。本書將武昌今貌照片作為開篇,又以東湖新景結尾,讀來心境卻迥然不同。武昌郊外的鐵軌上,不斷有滿載的貨運火車開過,與遠處起伏的山脈相映成趣。這車馬繁榮的景象在武昌已然上演了千百年,以至于不刻意留心就會忽視了其背后的犧牲與付出。昔人已乘白云離去,但這座白云之下的古城從來一派朝氣蓬勃,樂觀、昂揚、敢為人先的精神世代傳承。《城象》一邊描繪風貌建筑的變遷,一邊不吝筆墨,講述著這些變化背后的人,而人也正是創造一切變化的肇始者,是使武昌存續千年的精神脈搏。作為學術著作,本書的嚴謹與詳盡自不必說;若要讓大眾通過這本書來“看見”武昌,去了解與深思這座城市乃至其他城市的過往,無疑也是非常值得的。

今日武昌舊城鳥瞰

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司