- +1

北漂育兒嫂爆紅6年后:我比出名前更窮了

原創 芝士咸魚 十點人物志

采訪、撰文 | 芝士咸魚

十點人物志原創

范雨素今年50歲了,距離那場一夜爆紅的成名風波過去了6年。

她辭去育兒嫂工作,成了時間更靈活可控的小時工,每天去不同的雇主家里,重復著家務清理工作。出名對她的影響看上去微乎其微,她依然從事服務行業,住北京東五環,物質狀況沒有被改善,反而更“窘迫”了。

2017年,《我是范雨素》一文橫空出世,育兒嫂范雨素以旁觀者的語氣,講述了自己與家人的往事,以及她的北漂生活。文中涉及貧富差異、富豪包養情人、農民工進城、農民工子女上學等多個話題,引發全社會關注。人們對這個會洞察會寫作的育兒嫂產生了好奇。

“我的生命是一本不忍卒讀的書,命運把我裝訂得極為拙劣。”

范雨素的文字樸素動人,打破了普通體力勞動者在主流輿論場中的失語狀態,成為“底層寫作”的代表符號,亦展現出一個寓意為“靈魂沒有高低貴賤之分”的當代寓言。

在她之后,越來越多的體力勞動者握起了筆,通過寫文章和詩歌抒發內心。

六年過去了,范雨素過得怎么樣?她還在寫作嗎?走紅對她的生活產生了哪些影響?“十點人物志”帶著一系列疑問來到北京皮村,和范雨素展開了一場深入對話,并拍攝了原創視頻。

“六年前我過得還沒有現在窘迫”

皮村,是北京的一處城中村,位于東五環到東六環之間,因為離首都機場很近,人們常常能聽到飛機劃過天空時,發出的轟隆隆聲。

這里道路狹窄,房屋低矮,四處墻皮脫落,街邊滿是來自陜西、安徽、山東、河北、新疆等地的特色小吃店,像繁華都市被折疊的邊緣。由于房租便宜,它成為不少北漂青年的落腳點。不到3平方公里的區域,住著超過2萬名五湖四海的打工者。

范雨素就住在此處。她在皮村住了十多年,熟悉這里的每條小道,最喜歡附近的溫榆河。

范雨素背影,十點人物志拍攝

走紅后,范雨素依然住皮村,生活一如既往,“每天勞動,每天干活,日子能過得去。”唯一不同的是,工作性質從全職變成兼職,每天只工作半天,下午用來看書或寫作。

工作時長縮短,收入也隨之驟減。從前做全職育兒嫂時她還有些存款,很少碰到真正缺錢的時候,現在手頭緊,偶爾會缺個一兩百塊。“六年前我過得還沒有現在窘迫。”她說。說完后她又糾正用詞,“現在也不算窘迫,(偶爾缺些錢)對成年人來說不值一提。”

時不時會有記者來找她,尊敬地稱呼她“范老師”或“范姨”,說“只要是媒體人都知道您”,而另一面,很少有人在路上認出她,她依然是家政工。成名之后,她陪同湖北老鄉找工作,去了七八家家政公司,到不同的雇主家干活,沒人聽過“范雨素”這個名字。

“網上是一個世界,網下又是一個世界”,范雨素不以為意地笑了笑。

她覺得自己曾是“穿隱身衣”的人,每天不停地干活,給女兒們做飯,偶爾去皮村文學小組(皮村當地的文學興趣小組)聽課,很少有人注意她。而現在,她至少在網絡世界被更多人看到了。

范雨素,圖片由受訪者提供

一切的轉折發生在2017年。一位名叫淡豹的編輯,意外讀到了皮村文學小組的作品合集,多數打工者的寫作圍繞著勞動帶來的傷痛和壓抑。范雨素不同,她以局外人的視角寫周圍事物,“帶著冷峻的幽默和理解力,寫人物的可笑可嘆”,編輯淡豹作出評價。

這位編輯聯系上范雨素,建議她在文章中加入些自己的故事,于是,有了后來的《我是范雨素》。此文以在北京某富豪家做育兒嫂的“我”為視角,講述范雨素的真實經歷,農村的浮生百態,以及都市生活的光怪陸離。

《我是范雨素》截圖,原刊自公眾號“正午故事”

誰都不曾預料到,那篇文章能在2017年刷爆人們的朋友圈,《我是范雨素》發布不到三天,文章閱讀量超過400萬,被騰訊新聞、網易新聞等各大新聞平臺報道。那幾天,范雨素每天收到上百條采訪邀約,幾乎快擠爆她的短信收件箱。

她不知道這篇文章為何能引發這么大反響,但她意識到,自己火了。

沒有興奮,沒有緊張,也沒有失眠或焦慮,那時范雨素還在做全職育兒嫂,每天從早到晚的高強度體力勞動后,她只剩下一種感受,“太累了”,沒精力思考其他。

成名帶來了一種“虛幻的、不真實的”感覺。范雨素說,名氣是“天上掉下來的”,“多數中國人都接受過教育,每個人都能提筆來寫,我能出名,運氣占很大成分。”

有位記者連續大半個月向她發送采訪邀約,范雨素沒同意,后來問他,“你干嘛要采訪我呀?”記者回復,“我們刊物寫的都是具有爭議的人,你也屬于(有爭議的人)。”

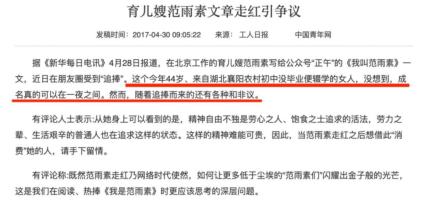

圍繞《我是范雨素》的討論充滿爭吵和撕裂。有人批評寫作者“詞匯貧乏”,也有人不吝贊美為“互聯網時代清流般的話語表達”。

圖源:《工人日報》

對于這些褒貶不一的評論,范雨素看得不多,但她對某位大刊記者的評論印象頗深,對方將那篇文章造成刷屏現象的理由,總結為:“農村人寫農村事,城里人看個新鮮。”

這種將農村獵奇化的說法,讓范雨素感到有些被冒犯,“在我童年的印象里,城里人和農村人都是一家子,怎么(農村人的生活)就成了‘城里人看個新鮮’?”

還有人將她列為底層作家,范雨素沒聽說過“底層”這個詞,請教熟人后才知道,社會將人分成三六九等,而她被看作活在下游的人。網上關于底層的討論,看得她觸目驚心,“說得底層人都(快)餓死了似的”,她搖搖頭。

這些標簽被硬貼在她身上,她也不急著去撕,“我就這種性格,不回應也不吵架,別人愛怎么說怎么說”。

“高層底層,都是一個靈魂”

《我是范雨素》引發全網刷屏后,有出版社帶著二十萬現金要為范雨素出書,還有一家互聯網公司邀請她做育兒編輯,她都沒同意,“誰跟錢都沒有仇”,但她有自己的顧慮,“我這個年齡,(如果做不好)人家不好意思說我,也不好意思辭退我。”

“如果接受了那些機會,可能會過得更好一些?”

“在北京,做一個育兒網站編輯的體面,比做小時工的體面又能高級到哪里去呢?”范雨素反問,她補充道,“這是一個陌生人社會,在地鐵里,在人堆里,誰知道你干嘛的。”

這是范雨素來北京的第三十個年頭,她熟悉這套陌生人社會的生存法則。

剛踏上這片土地時,她才二十歲,租住在東三環,“那時候(九十年代初)三環像是一個個‘村子’”,而如今寸土寸金的國貿,在當時的她眼里,也不過是塊普通土地。王府井和長安街很繁榮,走出市中心后,在她住的東三環附近,馬路上還有沒被修復的水坑,每次下雨,她都得小心翼翼地避開。

范雨素,圖片由受訪者提供

她在北京有過一段婚姻,嫁給了一個東北男人,生了兩個女兒,婚后發現對方又酗酒又家暴,她實在受不了,幾年后以一種決斷的姿態離開,帶著女兒們,從那個家逃了出來。

為了生計,范雨素嘗試過很多工作,去飯館做過服務員,可惜手腳“不夠利索”,也去潘家園倒賣過二手書,她挺喜歡這活兒,缺點是收入太不穩定。

最穩定的一份工作還得屬育兒嫂,十年前范雨素做育兒嫂,每個月工資到手已經能有六千多。雇主和育兒嫂之間,是平等的交換關系,“我給你干活,你給我錢,干得好結一天工錢,干不好當場辭退”,不涉及復雜的人際交往,她不反感,甚至有點喜歡。

她不認為當白領比藍領體面,也不覺得朝九晚五的寫字樓工作比體力活高級。將人分成三六九等的社會運行系統,在范雨素面前失效了。

做家政工期間,有一次,她被雇主打了。這種事在當時的家政行業較為普遍,范雨素心里明白,強者欺負弱者,是殘酷的叢林法則,自古就有。

而家政工們被打后,怕失去工作,通常會選擇默默忍耐。范雨素沒有選擇忍,她像書里寫的人物那樣,學著反抗,站出來為自己打官司。

她最終沒有得到什么,打官司的成本太高,“繼續打官司花的錢,比法院判決我的錢還要多,我要吃飯,劃不來。”“雖然我吃虧了,但我一次次地找他們,是不是也讓對方不舒服?是不是也能讓他們知道:就算是弱者,也是會反抗的。”

那位雇主當時雇了兩位家政工,范雨素走后,另一位家政工給她發短信,不停地夸她,“我被人打了,就白白被人打了,你(卻)敢不停地去告他們,你好厲害好厲害!”提起這段經歷時,范雨素的聲調增高,有些為自己的行為驕傲。

范雨素,圖片由受訪者提供

但她偶爾也會被他人的差別對待所刺痛,早年間跟著雇主去親戚家吃飯,雇主的親戚單獨給她拿了雙一次性筷子。自尊心無情地受到鞭笞,這種時候她會提醒自己,“我‘飾演’的是一名育兒嫂”。

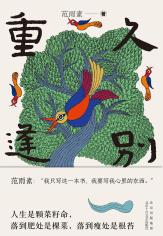

育兒嫂這份工作,一直做到2018年。為了能有更多的時間來寫長篇小說,她決定辭職。她寫的是一個奇幻故事,講述她和家人的前世今生,將真實經歷和奇幻色彩糅合在一起,取名為《久別重逢》。

《久別重逢》

故事里有她對階層觀念的隱約抗爭,父親是前世的帝王,母親今生為他贖罪,舅舅是以項羽為原型的大將軍……她的家人前世都是王侯將相,今生投身成打伙村里的平凡農民。

她提到這樣設置的初衷,“人與人之間是平等的,所謂的高層、底層都是同一個靈魂”,“前世帝王身,今生不得志”,她想告訴人們,歷史長河中誰都有窮有富,不必太在意眼前的窮苦。

“日子太苦了,躲進幻想里”

比起挖掘寡淡的真實生活,范雨素更喜歡寫含有奇幻元素的小說。

她平時也常在腦子里幻想天馬行空的情節,“有時候在外面受了氣,遇到受不了的事,干體力活太苦的時候,腦子里就天馬行空了”。

范雨素曾和某位朋友傾訴過,朋友告訴她,“你的日子太苦了,需要用想象力來麻醉自己。”

寫奇幻故事,讓她獲得了一種“想象力的自由”,能夠短暫地逃離現實世界,“想著想著,就忘記這些苦了”。

而腦袋中那些天馬行空的想法,則源于范雨素在童年時閱讀和冒險的經歷。

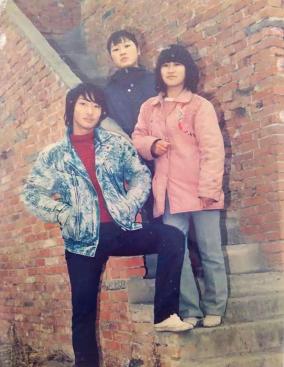

六歲半的范雨素,圖片由受訪者提供

她出生于上世紀七十年代的湖北農村,當時的孩子們每天放學后除了放牛割草,沒太多事可做。小范雨素喜歡看書,看唐傳奇,把家里的那套林漢達版本的《上下五千年》反復看了很多遍,“書都翻爛了,每個人(歷史人物)我都能從頭講到尾。”

那時,她的小哥哥是中學教師,一次,小哥哥和幾位教師朋友聊天,聊到昭君出塞的年份,范雨素當時才八歲,對這個故事倒背如流,回了句:“漢元帝時期”。哥哥的朋友們圍著她,不停地夸她聰明。這些事情距離現在已經很遙遠了,但她還記得。

范雨素看的書越看越多,有《魯濱遜漂流記》《神秘島》《霧都孤兒》這類世界名著,也讀過不少知青文學。讀書帶給她信心和勇氣,范雨素自覺“膨脹得快要炸裂”,想要走出村子,去看看世界。

12歲那年,她做了個頗為大膽的舉動:和家人不辭而別,獨自逃票跑到海南島。

冒險時的饑餓與痛苦被輕描淡寫地略過,如今想到這段經歷時,她能想到的是路邊隨處可見的椰子樹,躺在陽光沙灘上的閑適和快活。等到肚子餓了,她靠樹上的水果充饑,偶爾也翻垃圾桶找食物,她不覺得難堪,“小說里的主人公都是這樣生活的”。

回去后,等待她的卻是父兄埋怨的目光。她曾在《我是范雨素》中提到,在八十年代的湖北農村,“兒娃子(男孩)離家出走稀松平常,娘娃子(女孩)若是離家出走,相當于古典小說的私奔,成了德有傷、貽親羞的人。”有族兄找到范雨素的母親,建議范母把她打一頓后趕出去。

這次冒險打亂了范雨素的人生軌跡,她不再上學,母親讓小哥哥四處托關系,在更偏僻的村落里,為她謀了份民辦小學教師的工作。“人生的路好像一下子就看到頭了”,范雨素形容自己像顆螺絲釘,此后的七八年,被擰進了那個小山村里。

16歲的范雨素與家人合影

但她從不后悔那次冒險,“我在書里看過大世界,又在12歲時冒過險,我不害怕(外面的世界)了。”

后來她到北京闖蕩,很少再回老家。離婚的時候回去過一次,她告訴家人,自己未來要獨自帶著兩個孩子生活。除了小哥哥外,全家人都阻止她,說“(哪怕)死也得死在別人家。”

成名后她也回去過一次,2018年清明節,她回去給父親掃墓,村里的變化很大,家家戶戶從低矮的瓦房變成三層小樓。她成了自己家里的“客人”,跟家人聊家常,聊現狀,唯獨不提她靠寫作在北京成名的經歷,家人也沒有提自己對這件事的看法。

“這些年想過回家嗎?不想回去,還是覺得回不去了?”

“現在都成‘名人’了,當然回得去。”范雨素用玩笑的語氣答道。

“但回去了又能干啥?在北京我還能做小時工,也能做育兒嫂,這個對我來說很容易,可我在老家能干啥呢。”

不如留在北京,留在皮村。

“上了船后,下不來了”

范雨素來北京三十年,在皮村也待了十多年,她習慣了這里的生活。目前租住的單間,每月租金不到1000元,她住了11年。從小在這里長大的女兒們,如今一個在上海工作,一個在上大學,她每天獨自在這個八平米的房間里看書寫作。

互聯網普及多年之后,范雨素依然用最傳統的紙和筆來寫,寫完后,她會去找皮村文學小組的發起人小付,幫她把文章逐字逐句打到電腦上。

范雨素埋首寫作,十點人物志拍攝

寫作成了范雨素生活里不可或缺的部分。但她從不強迫自己,無論是寫作頻率還是文章字數,“不想寫時就不寫,愿意寫才寫”。她知道,很多寫作者會給自己定硬性規定,比如每天寫夠3000字停筆,但她做不到,“我必須要有感覺再寫”。

這也讓她不停地自我反省,“為什么這么隨性”。隨性態度讓范雨素自覺在寫作上難以大成,但好的一面是,這讓她寫作時的筆調更平和,“很多人喜歡恨天恨地恨社會噻,我不是的,我就恨自己(笑)。”

在接下來的聊天中,這種自我反省又更深了一層。她舉了個例子,三十年前同樣來北京闖蕩的第一批農民工,很多人已經抓住了機會致富,而她過得甚至不如從前。

她將其視為人生的又一次失敗,“小時候沒有通過上學走出農村,是第一次人生的失敗。后來到了北京,第一代農民工機會特別多,人家做生意發財了,我又失敗了。”范雨素此時的語氣并無忿懣,而是一種人到中年再回首往事的無奈。

范雨素站在河邊,圖片由受訪者提供

寫作是一條看不到結果的路。如果人生是一場賽跑,范雨素將自己比喻為“業余運動員”,而城里受過良好教育的寫作者是“專業跑道上的運動員”,“業余運動員寫出來的東西,哪能跟人家專業運動員比呢?”

她一直寫下去的動力,來自于為皮村文學小組講課的張慧瑜老師,張慧瑜畢業于北大中文系,如今是北大的博士生導師,業余時間來皮村教工人們寫作,前些年去聽課的人并不多,但張慧瑜老師依然堅持來這里。

“我們(這樣的人)寫得能怎么樣呢”,范雨素自嘲,她覺得慧瑜老師在堅持做一件沒有任何希望的事。

但一想到慧瑜老師的堅持,又總激勵著她,在這條“沒有結果的路”上繼續走下去。

張慧瑜的行為激勵了范雨素,而范雨素的故事被廣泛傳播后,又激勵了更多和她處境相似的人。越來越多的人拿起了筆,一位叫施洪麗的四川月嫂,看了范雨素的故事后,來皮村找到了文學小組,在工作之余來這里聽課。還有李文麗、王成秀……她們都在范雨素之后,踏上了寫作這條道路。

在范雨素心里,自己和她們是同類,“我們的生活經歷一模一樣,我們都過著人間最苦的日子,都不用說(話),一個眼神就是最好的朋友。”

范雨素和家政工朋友們的合影,圖片由受訪者提供

接觸文學和寫作后,范雨素見證著她們的狀態發生肉眼可見的變化,生活有了目標,“有目標,就有希望,有希望,就有事可做了。”

去年,范雨素和施洪麗、王成秀、李文麗等多位皮村寫作者,共同出版了一本作品集《勞動者的星辰》,作者中有育兒嫂、布展工、地攤小販、業余演員,書封上印著范雨素的一句話:“寫作就是為了大聲說:我存在!”

讀書和寫作,是范雨素和皮村寫作者們生活中的重要組成部分,“和每天的日子緊密相連”。

但寫作需要時間,也需要精力,當生存和理想發生了碰撞,堅持寫下去并不容易。

缺錢的時候,感受到寫作壓力的時候,范雨素想過放棄,她告訴前去采訪的媒體,自己打算寫完《久別重逢》后,把稿子交給出版社,回去做全職育兒嫂或保潔員。

如今這本小說早已完成,“以后還會繼續寫嗎?”采訪的尾聲,十點人物志問。

范雨素思索了會兒,給出了肯定答復,“以后可能還是會慢慢寫下去……總有各種各樣的理由,逼著你必須去慢慢寫,慢慢摸索”。

“好像上了船后,下不來了。”她說。

原標題:《北漂育兒嫂爆紅6年后:我比出名前更窮了》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司