- +1

澎湃思想周報|土耳其的“建筑特赦”;印度寶萊塢的性別革命

土耳其的“建筑特赦”如何制造了定時炸彈

在土耳其東部城市伊斯拉希耶(Islahiye)一座倒塌的公寓樓前,廢墟日漸增長。救援人員——大部分是志愿者,其中許多是外國人——正在堆放人們生活中的零碎物品,這些物品需要被移走以便救援人員接近尸體。它們包括書籍、裙子、椅子、玩具自行車……公寓樓已經倒塌,在街道上與廢墟堆混在一起。

當地時間2023年2月7日,土耳其伊斯拉希耶,地震之后的景象。

2月6日土耳其東南部的兩次地震(震級分別為7.8和7.6)之后,超過四萬七千人死亡,數百萬人流離失所。專家估計死亡人數遠高于此,接近二十萬。他們說,破壞的規模和死亡人數與政府政策直接相關,這些政策允許開發商規避建筑法規。常駐土耳其的作家Kate Harrington在《雅各賓》撰文評論了這些政策的影響。

在過去的四十年里,特別是自2002年正發黨崛起以來,政府一直在倡導一項名為imar affi或imar barisi的政策——建筑特赦(construction amnesties)——允許建筑商正式登記不符合規范的建筑,并收取費用。這個類似于彩票的系統通常會在指定時間內開放,imar barisi系統上一次開放申請是在2018年的地方選舉之前。

“通過建筑特赦,我們已經解決了馬拉什市14萬4556人的[住房]問題”,埃爾多安2018年在該市的一次會議上說。而這些人中有數萬人現在已經死亡。

1984年,在1980年軍事政變中上臺的凱南·埃夫倫(Kenan Evren)政府正式實行建筑特赦。然而,這種做法非正式地可以追溯到1940年代末。埃夫倫的政府是一個保守的民族主義的軍政府,主要關注兩件事:通過消除左派和馬克思主義者來“恢復”土耳其的秩序(正如埃夫倫在上臺后的軍事講話中所說的),以及土耳其經濟的私有化。

埃夫倫的政府提倡“基于市場”的解決方案,與土耳其建國以來一直占主導地位的凱恩斯主義體系形成對比。與20世紀80年代世界各地的許多政府一樣——包括羅納德·里根領導下的美國——埃夫倫領導下的土耳其當局旨在將國家在經濟中的作用降到最低。華盛頓方面則默默地支持埃夫倫政府。

建筑特赦是為此目的而推出的計劃之一。它使政府既有面子又能從中獲利——非法建筑的所有者成為合法的土地所有者,而政府則從其新的支持者那里獲得一筆豐厚的收入。

這種做法持續到埃夫倫政府結束,并一直延續到20世紀90年代。從20世紀50年代到2002年正發黨的崛起,建筑特赦總共實施了8次。

隨后,1999年的地震發生了。1999年8月17日,土耳其伊茲米特省發生了7.6級地震,該省位于伊斯坦布爾以東的馬爾馬拉海邊。正如今年2月份發生的那樣,建筑物傾倒,超過一萬八千人死亡。軍隊被派出,土耳其和外國搜救隊在48小時內到達該地區。但這種反應也被廣泛譴責為不充分。

當時年輕的伊斯坦布爾市長埃爾多安對政府的應對措施提出了批評。他說,在這樣的悲劇發生后,國家應該“團結起來”。他從這一反應中獲得的知名度和支持是他的正發黨在2001年崛起,和他最終在2003年成為總理的關鍵。

埃爾多安總統和正發黨在經濟危機中上臺,承諾進行經濟改革。由于正發黨政府獲得了國際貨幣基金組織價值數百億美元的一攬子計劃,政府推動了私有化和土耳其經濟的擴張,特別是在建筑領域。與政府有關的大型控股公司,包括Cengiz控股公司和Limak控股公司,在一個已經控制了土耳其大部分經濟的招標系統下,承擔了大規模的建筑項目。

1999年地震后,土耳其政府出臺了嚴格的建筑法規,但由于這股建筑熱潮和持續的建筑特赦做法,許多建筑并不符合標準。從2002年(正發黨上臺)到今年的地震,共向公眾提供了9次建筑特赦。

這些計劃往往在選舉前不久推出,比如2018年,在競爭激烈的地方選舉之前。政府總共收取了約190億美元(或約3億土耳其里拉)的特赦費。

2018年5月15日,1980年代出臺的建筑特赦法中增加了一條,說土耳其超過50%的建筑不符合規范。因此,政府將在當年年底之前接受建筑商的特赦費,住宅的特赦費總額為房產價值的3%,商業建筑為5%。這導致了非法建筑的官方登記激增。

主要的反對派也支持特赦計劃——它非常受歡迎。然而,來自較小反對黨的政治家、地震學家和建筑工程師警告說,該計劃存在危險。

反對派人民民主黨成員Garo Paylan在2018年的一次演講中說,這項法律將影響到一千三百萬座建筑中的五千多萬人。他說,每一棟建造簡陋的十層樓房在地震中倒塌,就會有至少一百人被困在下面。

據現在由反對派領導的伊斯坦布爾市政府稱,2018年向受地震影響的10個省份的建筑物發放了29萬4166份特赦證書。阿達納市頒發了5萬9千份建筑登記證書,哈塔伊市有5萬6千份,加濟安泰普市有4萬份,卡赫拉曼馬拉什市有3萬9千份。伊斯坦布爾市政府副秘書長Bu?ra G?k?e說:“我們的公民生活在一個定時炸彈中……”

在文章的最后,作者描寫了伊斯拉希耶的一棟建筑。這座建筑有七層樓高,比地震法規允許的高度還要高,幾年前在底層建了一個新市場。為了給食品騰出空間,承包商把柱子和支撐梁都去掉了。據旁觀者和從廢墟下救出的人說,在地震發生的最初幾秒鐘里,整棟樓幾乎是瞬間倒塌的。

據那里的家庭成員說,這棟樓是1998年由一家叫Tekin Insaat的公司建造的,當時還沒有新的地震法規標準。它通過建筑特赦獲得了合法地位。在過去的20年里,該公司在附近又建了幾棟樓,包括現在變成廢墟的建筑群旁邊一棟幾乎全新的建筑。其一側的標牌上宣傳著新的、現代的、豪華的公寓。這座只有幾年歷史的建筑的墻壁上出現了裂縫,而它的整個外墻都倒在了街上。一塊“Tekin Insaat”的牌子驕傲地印在大樓的頂部,而一個家庭的物品則像受傷的肉體一樣,掛在大樓的側面……

印度寶萊塢的性別革命

《日經亞洲(Nikkei Asia)》統計了過去二十年1200多部印度寶萊塢電影的數據,得出一個結論:印度電影業正在發生緩慢但重大的變化,女性電影從業人員正在改寫寶萊塢男主女配的規則。

“通常大型動作片、戲劇或大型歷史片都是由男性巨星支撐的”,寶萊塢巨星迪皮卡·帕度柯妮 (Deepika Padukone)告訴《日經亞洲》。帕度柯妮在2018年大片《帕德瑪瓦蒂王后》(Padmaavat)中扮演一位14世紀印度教王后,在影片結尾,她指揮幾十名婦女跟隨她進入火坑自焚,而不是屈服于入侵的軍隊。

這部講述14世紀穆斯林國王Alauddin Khilji和印度教王后Padmaavati故事的電影,自寶萊塢投拍以來,在印度國內就爭議不斷,甚至在印度多地引發了暴力行為,但這部電影是寶萊塢女性的一個里程碑:該片是寶萊塢史上最昂貴的女主電影(制作成本為2620萬美元),它在票房上取得了巨大的成功(票房收入為6670萬美元),并將帕度柯妮推上了世界上很少有女性屬于的超級明星行列,她去年成為戛納電影節八人評審團的一員。

女性主義、更多的女性幕后工作者的出現以及流媒體平臺的興起,已經開始改變印度電影業。長期以來,寶萊塢電影將女性描繪成單向度的角色,女演員總是屈居于男明星之下,給她們的報酬只是一小部分,并且絕大多數女演員只能演到30歲就不再有更好的職業發展機會。

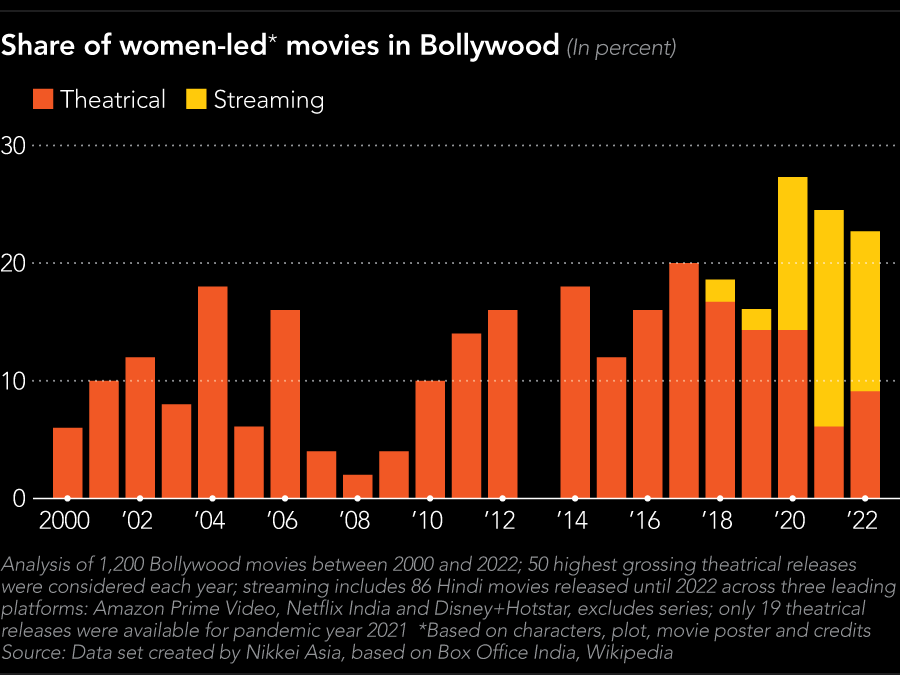

但是,正如好萊塢正在努力解決幾十年來根深蒂固的性別歧視問題一樣,寶萊塢的革命也在逐漸成熟。《日經亞洲》的數據分析顯示,由女性主演的電影呈上升趨勢。此類電影如今占四分之一,高于 2000 年代初的十分之一,流媒體服務加速了這一趨勢。

2000年至2022年間,由女性主演的寶萊塢電影呈上升趨勢。圖表源自《日經亞洲》

寶萊塢女性幕后人員增多

2018 年,在《名利場》雜志的國際女性影響力報告中,奧斯卡獲獎制片人古內特·蒙加(Guneet Monga)是“50位娛樂行業女性名單”中僅有的兩名印度人之一。另一個是前文提到的帕度柯妮。蒙加在國際電影界有著令人難以置信的人脈,白天她在奧斯卡午餐會上與史蒂文·斯皮爾伯格等大人物打交道,晚上則在孟買工作。

根據Ormax Media and Film Companion 的一份報告,基于對 2021 年以不同語言抽樣的150部印度電影和連續劇的分析發現,女性僅占編劇的12%、編輯的8%、導演的4%和電影攝影師的3%。《日經亞洲》對最賣座的印地語故事片的分析顯示,在過去二十年中,女性導演僅占8%。

蒙加是一個自食其力的人,23歲時用從鄰居那里借來的錢制作了她的第一部電影,她把增加寶萊塢的女性人數,特別是幕后人員,作為自己的使命。她正在通過自己的工作室Sikhya Entertainment和新成立的“印度女性崛起組織”來實現這一目標,該組織旨在發現和培養印度女性電影人才。

“這不一定是女性主導的電影,而是女性把自己的視角(帶到作品中)。我想制作陽光下的一切。我不想被束縛在女性的故事里,”蒙加稱,“即使你非常喜歡男性主導的大片,我認為女性在熒幕上的每一個角色如何體現也是非常重要的。”

“是預算決定了一部電影的成敗。因此,正確地使用金錢的語言是很重要的。建立可行的商業計劃,無論是以男性為中心還是以女性為中心的電影,”蒙加說,“我的整個職業生涯都是預算較低的獨立電影,有很好的ROI(投資回報率)”。

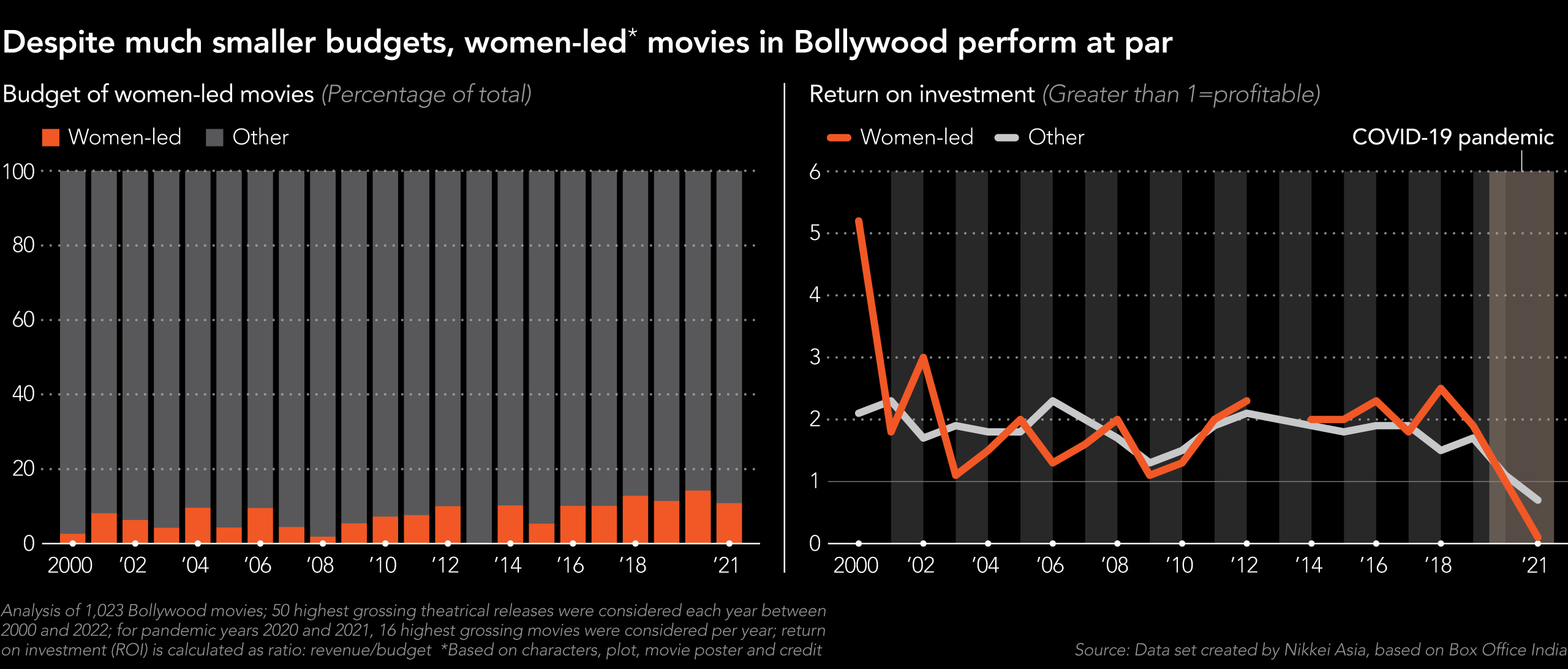

《日經亞洲》的分析顯示,在過去二十年里,寶萊塢女性主演的電影每年獲得的資本都不到總資本的五分之一。

盡管缺乏資源,但這些電影的表現至少與男性主導的電影一樣好,甚至比它們更好。大約77%的女性主導的電影是盈利的,而其他電影的盈利率為72%。平均而言,女性主導的電影的投資回報率(每花費一美元/盧比所產生的每一美元/盧比)更高。她們的回報率是投資的1.89倍,而其他電影的投資回報率為1.75。

寶萊塢女性主導的電影預算不足總資本的20%,投資回報率卻高于其他電影。圖表源自《日經亞洲》

“這種轉變不僅僅是主角扛劇,還有更多的女性作家在寫這些故事,”電影制作人Anusha Bose告訴《日經亞洲》,“更多的女性編輯在你沒有意識到的情況下完成最后的剪輯并切換凝視的目光。更多的女性評論家有更大的發言權。”

Bose編寫并執導了短片《恥辱》(Shame),這是一部復仇傳奇,女主人公是一名因客人投訴而被解雇的酒店客房服務員。該片也表達了對階級分化的看法,它在YouTube上迅速獲得了1000萬次觀看。

“現在有更多的女性制作人,更多的工作室負責人,更多的顧問幫助打磨劇本”,Bose指的是投稿劇本以獲得項目批準的過程。

“我現在投稿的時候,女性比以往任何時候都多,換作十年前,房間里可全是男人。 現在,當我做解說并環顧房間時,她們會在男性沒點頭的時候點頭,在男性沒笑的時候微笑,所以她們在不同的時刻產生了聯系。”

男性角色的多元化

Bose的丈夫Sharat Katariya也是一位導演和編劇,他寫了一個故事《胖妹子也會有春天》(Dum Laga Ke Haisha),挑戰了長期存在的審美標準并顛覆了傳統的寶萊塢權力結構,講述了一個受過大學教育的超重女性和一個沒文化、沒工作但沒超重的男性之間的包辦婚姻。2015年他執導了這部電影,由印度著名的工作室 Yash Raj Films制作,該片獲得印度觀眾好評。

這部電影的男主角由 Ayushmann Khurrana 飾演,在這個男性成為明星的傳統道路一直是充滿陽剛之氣的大預算敘事的行業中,對于Khurrana來說,這是一個不尋常的職業生涯早期決定,他后來成為寶萊塢最賺錢的明星之一。

“這是第一部讓我在性別觀念方面更向前一步的電影,我真的為這部電影感到驕傲。” Khurrana說,“這是一個潮流引領者。女演員的角色更強大,也更有作者的支持。”此后,Khurrana的角色選擇包括一名因脫發而過早禿頂的男子、一名同性戀者和一名急于求職在性愛聊天中假裝成女性的男子。

“時代變了,” Khurrana說,“觀眾也在成長和進化。”

當他入選《時代》雜志2020年最具影響力的100人名單時,正是帕度柯妮撰寫了評語:“男性主角的角色常常陷入刻板印象的男性氣質陷阱,而Ayushmann則成功且令人信服地轉變為挑戰這些刻板印象的角色。”

女性中年職業復興

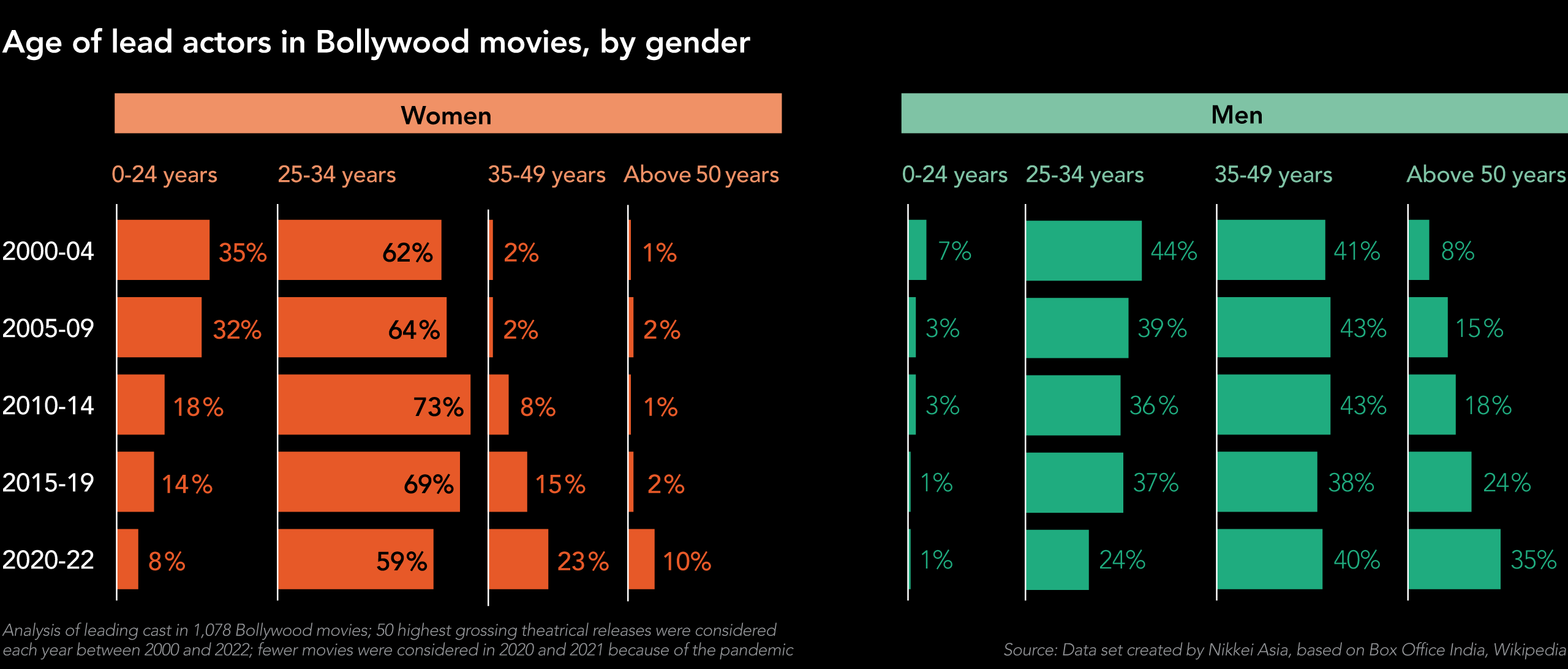

在過去的幾年里,寶萊塢不僅在為女性創作的角色種類方面發生了重大變化,而且在她們獲得這些角色的年齡方面也發生了重大變化。幾十年來,女演員在30歲后就很難再與專業相關。但隨著越來越多的女性成為編劇、制作人以及為這些電影提供資金的角色,女性正在重新進入聚光燈下,享受中年職業的復興。

《日經亞洲》的分析表明,如今,隨著女性扮演的角色變得更加微妙,33%擔任主角的女性年齡在35歲以上。相比之下,2000年代初期只有3%。 但男性繼續擁有更長、更持久的職業生涯。

寶萊塢擔任女主角的女演員年齡在35歲以上的比例逐年上升。圖表源自《日經亞洲》

在印地語電影的幾十年里,女演員很少在職業背景下被描繪出來。 在電影評論家阿努帕瑪·喬普拉 (Anupama Chopra) 最近在她的娛樂平臺 Film Companion 上主持的演員圓桌會議上,幾位女性談到收到的劇本將她們的角色描述為“英雄的愛人”、“泡泡女孩”或簡單地說“鄰家女孩”。

《日經亞洲》的分析顯示,在描繪職業的1319個角色中,只有32%是女性。 當沒有職業時,女性被描繪成妻子、女兒、姐妹和女朋友,而這個國家實際上是世界上女性勞動力參與率最低的國家之一。 根據世界銀行的數據,在過去二十年里,它的下降幅度與巴基斯坦和索馬里的 23% 相當。

在描繪職業的1319個角色中,女性僅占32%。圖表源自《日經亞洲》

“早些時候,即使是最有權勢的女演員也不會談論這些事情,”喬普拉告訴《日經亞洲》,“這只是,你知道,苦笑著忍受。但是現在的女性,她們想談論這些事情,不愿意忍受。”

“我們離擁有一個完全平等的行業還有很長的路要走。好萊塢如此,歐洲也是如此,這就是為什么我們繼續進行這些對話的原因,這些對話非常重要,”她說。“而且我認為演員們自己必須通過解決這個問題來推動這一敘事。”

流媒體讓市場更垂直

因新冠疫情,印度實施了長達數月的封鎖,加速了流媒體內容的消費。當印度重新開放時,該國便宜的流量數據套餐意味著每個人都沉迷于他們的屏幕。

“流媒體在女性主導的敘事方面取得了很大進步,”《我罩袍下的口紅》(Lipstick Under My Burkha)的導演 Shrivastava說。 “即使在由男性主導的節目和電影中,它也為更加微妙和復雜的女性角色開辟了空間。”

印度的一個重大轉變發生在20世紀90年代后期,當時通常可容納1200人的單屏幕電影院讓位于“多廳影院”——一種為較少觀眾提供多個屏幕的結構。這意味著該行業不必制作一部電影來吸引所有人,而是能夠制作不同類型的電影,每部電影都有自己的觀眾。幾十年后,最新的重大轉變是印度流媒體平臺的涌入,網飛、亞馬遜和迪士尼公司在過去六年里紛紛涌入該市場。

《我罩袍下的口紅》起初因尺度問題遭遇審查風波,且缺乏發行資金,最后因Balaji Motion Pictures創始人Ekta Kapoor的加入才得以發行,票房收入是制作成本的三倍。Kapoor也是“印度女性崛起組織”的聯合創始人之一。

印度的流媒體平臺,加上該國影院屏幕的短缺,擴大了對內容的需求。根據《日經亞洲》的研究,基于安永、印度工商會聯合會、Statista和美國全國影院業主協會匯編的數據,2021年印度每百萬人有7塊屏幕,而同年中國有59塊屏幕,2020年美國有124塊。

從阿麗亞·巴特(Alia Bhatt)和謝法利·沙阿(Shefali Shah)在網飛上的《達令我的愛》(Darlings),到維迪亞·巴蘭(Vidya Balan)在亞馬遜Prime Video上的《連環扣》(Jalsa),這意味著寶萊塢的優秀印地語電影正在繞過影院發行,抵達觀眾。

參考鏈接:

https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Bollywood-s-gender-revolution-Women-are-rewriting-the-rules

https://www.bollywoodpresents.com/representation-of-women-in-bollywood-films/

https://www.vogue.in/content/how-leading-roles-for-women-female-actors-in-bollywood-movies-have-evolved-over-the-years-kangana-ranaut-queen-sridevi-chandni

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司