- +1

大衛·查爾默斯 | 人生不過是幻覺?

英國搖滾樂隊皇后樂隊1975年主打的《波西米亞狂想曲》開頭,主唱弗雷迪·墨丘利用五部和聲唱道:

這是真實的人生嗎?這一切不過是幻覺?

這些問題都有一段歷史。

中國、希臘和印度這三個偉大的古代哲學傳統都提出了墨丘利的問題。他們的問題涉及實在的不同版本。這是真實的人生,抑或只是一個夢?這是真實的生活,還是只是幻覺?這是真實的生活,還是實在的影子?今天我們可能會問:這是真實生活,還是虛擬實在?我們可以把夢、幻覺和陰影看作是虛擬世界的遠古版本,只不過那時還沒計算機,而計算機在兩千年后才會出現。不管有沒有計算機,這些場景都提出了一些哲學中最深刻的問題。我們可以用它們來引出這些問題,并引導我們對虛擬世界的思考。

莊子的蝴蝶夢

中國古代哲學家莊子生活在公元前300年前后,是道教傳統的核心人物。他講述了一個著名的寓言故事:

有一次,莊子夢見自己變成了一只蝴蝶,在花叢中飛來飛去,開心得忘乎所以。突然,他醒了過來,發現自己原來是莊子。這時,惱人的問題出現了:他搞不清眼下這個人究竟是夢見自己變成了蝴蝶的莊子,還是夢見自己變成了莊子的蝴蝶。

圖1 莊子的蝴蝶夢:是莊子夢見自己變成了蝴蝶,還是蝴蝶夢見自己變成了莊子?

也許蝴蝶是真實的,而莊子只是一個夢中人。夢中的世界是一個沒有計算機的虛擬世界。所以莊子假設自己生活在一個夢的世界中。莊子的蝴蝶夢,是一個沒有計算機的虛擬世界版本。

沃卓斯基姐妹1999年的電影《黑客帝國》的情節提供了一個很好的類比。主角尼歐,過著平凡的生活,直到他服下了一粒紅色藥丸,醒來后發現自己身處另一個世界,在那里他被告知,他所知道的世界是一個模擬。如果尼奧像莊子一樣深入思考,他可能會想:“也許我的舊生活是實在,而我的新生活是一個模擬,這是一個完整合理的想法。”他的舊世界是一個苦差事的世界,他的新世界是一個戰斗和冒險的世界,在那里他被視為救世主。也許紅色藥丸讓他昏迷了足夠長的時間,讓他被連接到這個激動人心的模擬中。

根據一種解釋,莊子的蝴蝶夢提出了一個關于知識的問題:我們怎么知道我們現在不是在做夢?這與引言中提出的問題類似:我們怎么知道我們現在不是活在虛擬世界中?這些問題引出了一個更基本的問題:我們如何知道我們所經歷的一切都是真實的?

那羅陀的轉世

印度教傳統中的古代印度哲學家被幻覺和實在的問題所困擾。“那羅陀圣賢的轉世”的民間故事中出現了一個核心主題。

在這個故事的一個版本中,那羅陀對毗濕奴說,我已經征服了幻覺。毗濕奴承諾向那羅陀展示幻覺的真正效力。那羅陀醒來后變成了一個女人,名叫蘇希拉,全然不記得自己的前世。蘇希拉嫁給了一個國王,后來懷孕了,再后來有了八個兒子,還有許多孫子。有一天,一群敵人襲擊了她,她所有的兒子和孫子都被殺了。當王后悲傷時,毗濕奴出現了,對她說:“你為什么這么傷心?”這一切都只是一種幻覺。在這場對話后不久,那羅陀就發現自己恢復了原來的男兒身。他的結論是,他的整個人生都是一種幻覺,就像他的蘇希拉身世那樣。

圖2 毗濕奴見證了那羅陀轉世為蘇希拉

那羅陀所經歷的蘇希拉身世類似于虛擬世界中的生活,在這個世界中,毗瑟奴作為一臺模擬器而存在。這實際上也是在暗示那羅陀身處的平常世界也是一個虛擬世界。

那羅陀的轉世在動畫片《瑞克和莫蒂》的一集中得到了呼應,它講了一個厲害的科學家瑞克和他的孫子莫蒂的跨維度冒險故事。莫蒂戴上虛擬實在頭盔,玩了一款名為《羅伊的幸福生活》的電子游戲。——如果莫蒂玩的是《蘇的美好生活》就更好了,但你不可能擁有一切——莫蒂經歷了羅伊55年的一生:先是快樂的童年,再成為矚目的足球明星,繼而落魄地做了一名地毯銷售員,再后來成為一名癌癥患者,最后死了。當他以莫蒂的身份從游戲中回到現實世界后,他的祖父斥責他在模擬游戲中做出了錯誤的人生決定。這是本系列中反復出現的主題。它的角色看似正常,實際上這一切都是模擬的,并經常會問他們當前的實在是否也是模擬的。

那羅陀的轉世引發了對實在的深刻質疑。那羅陀的蘇希拉身世是真實的還是虛幻的?毗濕奴說這是幻覺,但這一點并不明顯。我們可以對虛擬世界提出類似的問題,包括《羅伊的幸福生活》中的世界。這些世界是真實的還是虛幻的?一個更緊迫的問題正在逼近。毗濕奴說,我們的日常生活就像那羅陀的轉世生活一樣虛幻。我們自己的世界是真實的還是虛幻的?

柏拉圖的洞穴

與莊子差不多在同一時期,古希臘哲學家柏拉圖提出了洞穴寓言。在他的長篇對話錄《理想國》中,講述了這樣一個故事:

人類被封鎖在一個洞穴里,只能看到木偶投射在墻上的影子,這些木偶模仿著外面陽光下的世界。這些影子是穴居人所熟悉的,他們把它們當成了實在。有一天,他們中有個人逃了出來,第一次看到了洞穴外的真實世界原來是如此地炫麗奪目。最后,他回到了洞穴,向同伴們講述了外面所看到一切,但沒有人相信他。

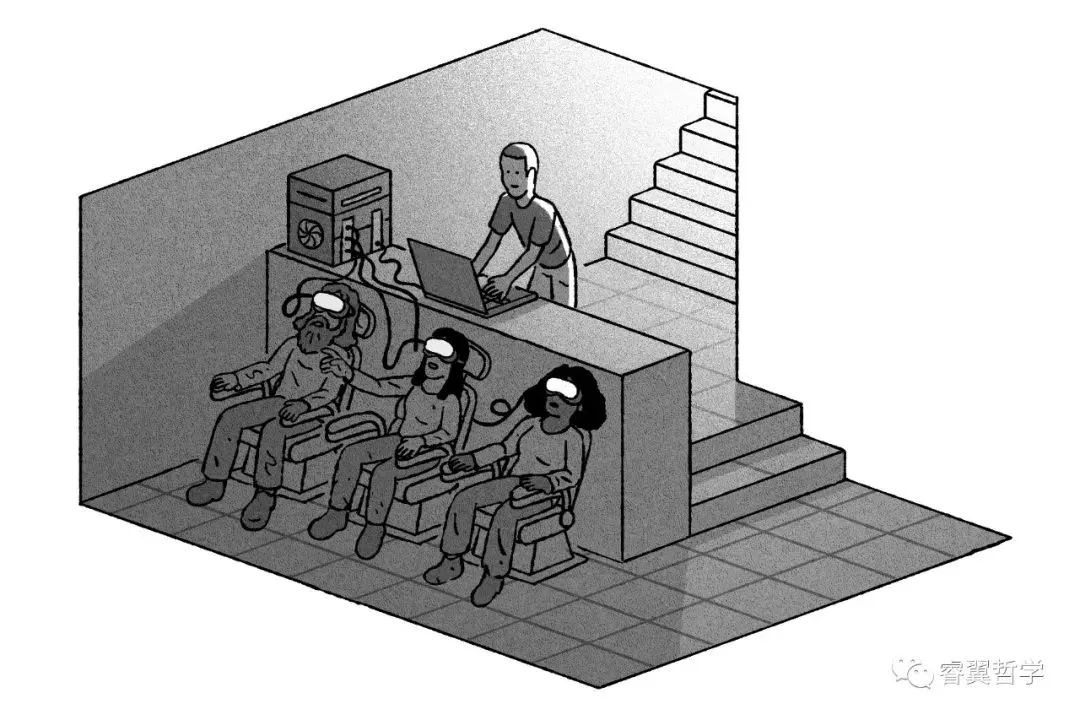

圖3 21世紀的柏拉圖式洞穴

柏拉圖的囚徒讓人聯想到電影院里的觀眾。犯人們似乎除了看電影以外什么都沒看過,或者為了提高技術水平,只是用虛擬實在耳機看了電影。

在2016年的一次移動技術大會上,有一張臉書首席執行官馬克·扎克伯格走過會場過道的著名照片。在黑暗的大廳里,觀眾們都戴著虛擬實在耳機,顯然沒有注意到扎克伯格走過。這是柏拉圖洞穴的現代插圖。柏拉圖的寓言有多重理論動機。他的意思是,我們不完美的實在就像洞穴一樣。他還用它來幫助我們思考我們想要過什么樣的生活。柏拉圖的代言人蘇格拉底在書中提出了“我們應該選擇洞穴內的生活還是洞穴外的生活”的問題

蘇格拉底:你認為走出洞穴的人還會嫉妒洞穴里的人嗎?還會想和那些受人尊敬、有權有勢的人競爭嗎?要么他希望是荷馬所說的情況,“生活在這塊土地上,作為另一個貧窮農民的卑微報酬”?難道他寧愿忍受一切,也不愿與洞穴里的觀點為伴,做那樣的人嗎?

格勞孔:我認為他寧愿忍受一切,也不愿成為那種人。

洞穴的寓言提出了關于價值的深刻問題:即關于好與壞,或者至少是關于更好與更壞的。洞穴內的生活和洞穴外的生活,哪個更好?柏拉圖的回答很明確:“洞外的生活,即使是卑微的勞動者,也比洞內的生活好得多。”我們可以對虛擬世界提出同樣的問題。虛擬世界中的生活和虛擬世界之外的生活,哪個更好?這就引出了一個更根本的問題:過好生活意味著什么?

三個問題

在一幅傳統的圖畫中,哲學是研究知識(我們如何認識世界?)、實在(世界的本質是什么?)和價值(好與壞的區別是什么?)這三個故事在下列領域提出了相應問題:

知識:莊子怎么知道自己是不是在做夢呢?

實在:那羅陀的轉世是真實的還是虛幻的?

價值:在柏拉圖的洞穴里能過好生活嗎?

當我們將這三個故事從夢境、轉世和洞穴轉移到虛擬世界后,向我們提出了關于虛擬世界的三個關鍵問題。莊子的蝴蝶夢提出的第一個問題是知識。我把它叫做知識問題。我們能知道我們是否在一個虛擬的世界嗎?第二個問題,是那羅陀的轉世帶來的實在問題。我稱之為“實在問題”。虛擬世界是真實的還是虛幻的?柏拉圖洞穴提出的第三個問題是價值問題。我稱之為價值問題。你能在虛擬世界里過好生活嗎?這三個問題反過來又把我們引向三個更普遍的問題,它們是哲學的核心:我們能了解我們周圍的世界嗎?我們的世界是真實的還是虛幻的?什么是美好的生活?在本書中,這些關于知識、實在和價值的問題將成為我們探索虛擬世界和探索哲學的核心。

知識問題:我們能知道我們是否在一個虛擬的世界嗎?

在1990年的電影《全面回憶》(2012年有一些改動)中,觀眾永遠不能確定電影中哪些部分發生在虛擬世界中,哪些發生在普通世界中。主角是建筑工人道格拉斯·奎德(由阿諾德·施瓦辛格飾演),他在地球和火星上經歷了許多奇異的冒險。在電影的結尾,奎德看著火星表面,開始思考他的冒險是發生在普通世界還是虛擬實在中(我們也一樣)。這部電影暗示奎德可能真的在一個虛擬世界里。植入冒險記憶的虛擬實在技術在情節中發揮了重要作用。由于火星上的英雄冒險可能更有可能發生在虛擬世界中,而不是在日常生活中,如果奎德進行反思,他會得出結論,他可能是在虛擬實在中。

你呢?你能知道你是在虛擬世界還是非虛擬世界嗎?你的生活可能不像奎德那樣令人興奮。但事實上,你正在閱讀一本關于虛擬世界的書,這應該會讓你停下來。(事實上,我正在寫這本書,這應該會讓我更加猶豫。)為什么?我懷疑,隨著模擬技術的發展,模擬器可能會被繪制來模擬人們對模擬的思考,也許是為了看看它們離實現自己生活的真實性有多近。即使我們看起來過著非常普通的生活,我們有辦法知道這些生活是不是虛擬的嗎?

坦率地說:“我不知道我們是不是在虛擬世界。我想你也不知道。”事實上,我不認為我們可以知道我們是否在虛擬世界。原則上,我們可以確認我們是在一個虛擬世界中,例如,模擬器可以選擇向我們展示自己,并向我們展示模擬是如何工作的。但如果我們不在虛擬世界,我們就永遠無法確定。我將在接下來的幾章中討論這種不確定性的原因。基本原因在第二章中給出:我們永遠無法證明我們不是在計算機模擬中,因為任何普通實在的證據,無論是大自然的宏偉,你的貓的滑稽動作,還是其他人的行為,都可能被模擬。

幾個世紀以來,許多哲學家提出了可以用來證明我們不是在虛擬世界中的策略。我將在第4章討論這些策略,并認為它們不起作用。除此之外,我們應該認真考慮我們身處虛擬世界的可能性。瑞典出生的哲學家尼克·博斯特羅姆以統計數據為依據提出,在某些假設中,宇宙中被模擬的人將比非被模擬的人多得多。如果這是對的,也許我們應該認為我們很可能是在模擬中。我將在第5章中提出一個較弱的結論:所有這些考慮都意味著我們不可能知道我們不是在模擬中。

這一判決對笛卡爾提出的“我們如何了解外部世界”的問題產生了重大影響。如果我們不知道自己是否在虛擬世界中,如果虛擬世界中沒有任何東西是真實的,那么我們就不能知道外部世界的任何東西是真實的。然后看起來我們對外部世界一無所知。這是令人震驚的結果。”“不知道巴黎是不是在法國?”難道我不知道我出生在澳大利亞嗎?“難道我不知道前面有一張桌子嗎?”許多哲學家試圖通過對知識問題提出一個積極的答案來避免這種令人震驚的結果:我們可以知道我們不是在模擬中。如果我們能知道這一點,那么我們就能對外部世界有所了解。但是,如果我說的是對的,我們就不能回到這種安慰的狀態。我們不知道我們是不是在模擬世界。”這使得外部世界的知識問題變得更加困難。

實在問題:虛擬世界是真實的還是虛幻的?

每當討論虛擬實在時,人們總會聽到同樣的副歌。模擬是幻覺。虛擬世界不是真實的。虛擬對象并不真正存在。虛擬實在不是真正的實在。你可以在《黑客帝國》中找到這個想法。在模擬的候診室里,尼奧看到一個孩子顯然是用意念的效力使勺子彎曲。

孩子:不要試圖把湯匙弄彎。這是不可能的。相反……只有努力去認識真理。

尼歐︰什么真理?

孩子:勺子不存在。

這是一個深刻的真理。勺子不存在。矩陣里的勺子不是真的,只是幻覺。這暗示著一個人在矩陣中經歷的一切都是幻覺。

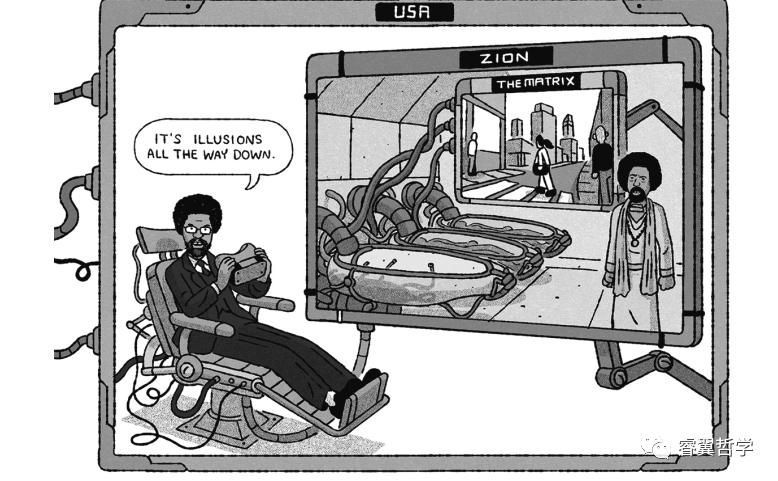

在對《黑客帝國》的評論中,曾在《黑客帝國重裝彈藥》和《黑客帝國革命》中扮演錫安議員威斯特的美國哲學家科內爾·韋斯特的思路走得更遠。說到從矩陣中覺醒,他說:“你認為你正在覺醒的可能實際上是另一種幻覺。”這是一種幻覺。這里有一個毗濕奴的回聲:模擬是幻覺,普通的實在也可能是幻覺。

同樣的思路在電視劇《亞特蘭大》中反復出現。深夜,三個角色圍坐在水池邊討論模擬假說。納丁確信:我們所有人都不是真實的。凡,這一切都只是模擬。我們都是假象。她想當然地認為,如果我們生活在模擬世界中,我們就不是真實的。

我認為這些說法是錯誤的。以下是我的想法:模擬不是幻覺。虛擬世界是真實的。虛擬對象確實存在。在我看來,《黑客帝國》的孩子應該說:“努力了解真相。有一把勺子,一把數字勺子。”尼奧的世界是完全真實的。納丁的世界也是如此,即使她活在模擬中。

圖4 幻覺與實在:從錫安議員威斯特的夢中醒來

我們的世界也是如此。即使我們是在模擬中,我們的世界也是真實的。這里還有桌椅和人。有城市,有山脈,有海洋。當然,在我們的世界里可能有許多幻覺。我們可能會被自己的感覺和他人所欺騙。但我們周圍的普通對象是真實的。

我說的“真實”是什么意思?“真實”這個詞并沒有單一的、固定的含義。在第6章中,我將討論五種不同的標準。我要說的是,即使我們是在模擬環境中,我們所感知到的事物也符合實在的所有標準。那么通過耳機體驗的普通虛擬實在呢?這有時會涉及幻覺。如果你不知道你是在虛擬實在中,而把虛擬對象當成正常的物理對象,那你就錯了。但我將在第11章中指出,對于有經驗的虛擬實在用戶,他們知道自己正在使用虛擬實在,不需要幻覺。他們在虛擬實在中體驗真實的虛擬對象。虛擬實在不同于非虛擬實在。

虛擬實在與非虛擬實在并不相同。虛擬實體是一種構造方式,而非虛擬實體是另一種構造方式。虛擬實體是數字實體,由計算和信息過程組成。更簡潔地說,它們是由比特組成的。它們是完整真實的對象,奠基于計算機中的比特模式。當你與一個虛擬沙發互動時,你就是在與一個比特模式互動。比特模式是完整真實的,虛擬沙發也是如此。

“虛擬實在”有時被認為是“虛假實在”。如果我是對的,那這是錯誤的定義。相反,它意味著更接近數字實在的東西。虛擬的椅子或桌子是由數字過程組成的,就像物理的椅子或桌子是由原子和夸克組成的,最終是由量子過程組成的。虛擬對象與非虛擬對象不同,但兩者都是同等真實的對象。

如果我是對的,那么那羅陀的女性身世也不完全是個幻覺。莫蒂當足球明星和當地毯推銷員的身世也不是。他們經歷的漫長生活是真實發生的。那羅陀過著像蘇希拉一樣的生活。雖然是在虛擬世界,但莫蒂的生活和羅伊一樣。

這種觀點對外部世界的問題有重大影響。如果我是正確的,即使我不知道我們是不是在模擬中,也不能說我不知道我們周圍的對象是不是真實的。如果我們在模擬中,桌子是真實的(它們是比特模式),如果我們不在模擬中,桌子是真實的——它們是某種他物。不管怎樣,桌子是真實的。這為解決外部世界的問題提供了一種新的方法,我將在本書中詳細闡述這一方法。

價值問題:你能在虛擬世界里過得好嗎?

在詹姆斯·岡恩1954年的科幻小說《不快樂的人》中,一家名為Hedonics,Inc.的公司使用一種新的“快樂科學”來改善人們的生活。人們簽訂一份合同,將自己的生活帶入“感官”世界,這是一個讓一切都變成完美無缺的虛擬世界:

我們照顧你的一切;我們安排好你的生活,讓你再也不用擔心。在這個焦慮的年代,你永遠不必焦慮。在這個充滿恐懼的年代,你永遠不需要害怕。你將永遠有飯吃,有衣穿,有房住,幸福快樂。你會愛,也會被愛。生活,對你來說,將是一種純粹的喜悅。

岡恩的主角拒絕了把他的生活移交給Hedonics公司的提議。美國哲學家羅伯特·諾齊克在他1974年的著作《無政府、國家與烏托邦》中給讀者提供了類似的選擇:

假說有一個體驗機,可以給你任何你想要的體驗。超級神經心理學家可以刺激你的大腦,讓你覺得你在寫一部偉大的小說,或者在交一個朋友,或者在讀一本有趣的書。你會一直漂浮在一個水箱里,電極連接著你的大腦。你應該一輩子都插在這臺機器上,預先規劃你的人生經歷嗎?

岡恩的感官和諾齊克的體驗機都是虛擬實在設備。他們在問,如果可以選擇,你會在這種設計的實在中度過你的一生嗎?

就像岡恩筆下的主人公一樣,諾齊克說“不”,他希望讀者也這樣做。他的觀點似乎是體驗機是“二等實在”。在機器內部,一個人實際上并沒有做他看起來在做的事情。一個人不是真正自主的人。對于諾齊克來說,體驗機中的生活沒有太多的意義或價值。

很多人會同意諾齊克的觀點。在2020年對職業哲學家的一項調查中,13%的受訪者表示他們會進入體驗機器,77%的人表示不會。在更廣泛的調查中,大多數人也拒絕了這種機會,盡管隨著虛擬世界越來越多地成為我們生活的一部分,表示要使用虛擬世界的人越來越多。

我們可以更一般性地問虛擬實在同樣的問題。如果有機會在虛擬實在中度過你的一生,你會去做嗎?這是一個合理的選擇嗎?或者我們可以直接問價值問題:你能在虛擬實在中過上有價值有意義的生活嗎?

普通虛擬實在與諾齊克的體驗機有很多不同之處。你知道當你在虛擬實在中,很多人可以同時進入同一個虛擬實在環境。此外,普通的虛擬實在并不完全是預先編程的。在交互式虛擬世界中,您可以做出真實的選擇,而不是簡單地執行腳本。

不過,在2000年《福布斯》雜志的一篇文章中,諾齊克把他對體驗機的負面評價延展到了普通的虛擬實在。他說:“即使每個人都進入同一個虛擬實在,也不足以使其內容的的確確地是真實的。”他還談到虛擬實在:這種樂趣可能是如此之大,以至于許多人會選擇以這種方式度過大部分的日日夜夜。與此同時,我們其他人可能會發現這個選擇令人深感不安。

對于虛擬實在,我認為(在第17章)諾齊克的答案是錯誤的。”在全幅虛擬實在中,用戶可以選擇自己的生活方式,與周圍的人進行真正的互動,過上有意義、有價值的生活。虛擬實在不一定是“二等實在”。

即使是現有的虛擬世界,如“第二人生”,自2003年成立以來可能一直主打構造日常生活的虛擬世界,也可能具有很高的價值。在當今的虛擬世界中,很多人都擁有有意義的關系和活動,但很多重要的東西都缺失了,比如身體、觸摸、飲食、出生和死亡等。但是這里的很多限制都將被未來的沉浸式虛擬實在完全克服。原則上,虛擬實在中的生活可以和與之相應的非虛擬實在中的生活一樣好,當然也可以一樣糟糕。

我們中的許多人已經在虛擬世界中花費了大量的時間。在未來,我們很可能面臨在那里度過更多時間的選擇,甚至是在那里度過我們的大部分生命。如果我是對的,這將是一個合理的選擇。

許多人會認為這是一個反烏托邦。我不認為是這樣的。當然,虛擬世界可以是反烏托邦的,就像實在世界一樣,但它們不會僅僅因為是虛擬的就成為反烏托邦的。與大多數技術一樣,虛擬實在的好壞完整取決于它的使用方式。

核心哲學問題

概括一下,我們關于虛擬世界的三個主要問題如下。實在問題:虛擬世界是真實的嗎?(我的回答是:是的。)知識問題:我們能知道我們是否活在一個虛擬的世界嗎?(我的回答:不能。)價值問題:你能在虛擬世界中過好生活嗎?(我的回答是:能。)

實在問題、知識問題和價值問題與哲學的三個核心部分相匹配:

(1) 形而上學,即對實在的研究。形而上學會問這樣的問題:實在的本質是什么?

(2) 認識論,即對知識的研究。認識論會問這樣的問題:我們如何認識世界?

(3) 價值理論,即對價值的研究。價值理論會問這樣的問題:好與壞的區別是什么?

或者簡化一下:這是什么?這是形而上學。你怎么知道的?這是認識論。它有什么好的?這就是價值理論。當我們提出實在問題、知識問題和價值問題時,我們是在研究虛擬世界的形而上學、認識論和價值理論。

關于虛擬世界,我們將提出的其他哲學問題包括:

心靈問題:心靈在虛擬世界中的位置是什么

上帝問題:如果我們活在模擬世界里,那么上帝真的存在嗎?

倫理問題:我們應該如何在虛擬世界中行動?

政治問題:我們應該如何建立一個虛擬社會?

科學問題:模擬假說是科學假說嗎?

語言問題:在虛擬世界中,語言的意義是什么?

就像我們的三個主要問題一樣,這六個進一步的問題。每個都對應于哲學的一個領域:心靈哲學、宗教哲學、倫理哲學、政治哲學、科學哲學和語言哲學。這些領域中的傳統問題更加普遍:心靈在實在中的位置是什么?上帝存在嗎?我們應該如何對待他人?社會應該如何組織?關于實在,科學告訴了我們什么?語言的意義是什么?

在解決有關虛擬世界的問題時,我將盡我最大的努力將它們與這些更大的問題聯系起來。這樣,我們的答案將不僅幫助我們掌握虛擬世界在我們生活中的角色。它們也可以幫助我們了解實在。

回答哲學問題

哲學家善于提問。我們不太擅長回答這些問題。在2020年,我的同事David Bourget和我對大約2000名職業哲學家進行了一項關于100個核心哲學問題的調查。不出所料,我們發現幾乎所有問題的答案都存在很大分歧。

哲學家不時地回答一個問題。艾薩克·牛頓認為自己是哲學家。他研究關于空間和時間的哲學問題。他想出了如何回答其中一些問題。結果,物理學這門新科學出現了。類似的事情后來發生在經濟學、社會學、心理學、現代邏輯學、形式語義學等領域。它們都是由哲學家創立或共同創立的,這些哲學家對一些核心問題有足夠清晰的認識,有助于形成一門新的學科。

實際上,哲學是其他學科的孵化器。當哲學家們找到一種方法來嚴格地解決一個哲學問題時,我們將這種方法分離出來,稱之為一個新的領域。因為幾個世紀以來,哲學在這方面取得了巨大的成功,所以現在哲學中留下了一籃子難題,人們仍在思考。這就是為什么哲學家們意見不一致的原因。

不過,我們至少可以提出問題,并盡力回答它們。偶爾會有一個問題接近于得到回答,這時我們會備感幸運。如果我們回答不了,對回答的嘗試本身也有價值。至少,提出問題和探索潛在的答案可以引導我們更好地理解主題。其他人可以建立在這種理解的基礎上,最終,這個問題可能會得到恰當的回答。

在這本書中,我將回答我提出的一些問題。我不能指望你同意我所有的答案。盡管如此,我還是希望你能在嘗試中找到理解。如果運氣好的話,這里會有一些可以建立的東西。無論如何,我們希望這些關于虛擬世界的問題最終將從哲學轉移到屬于它們自己的新學科。

出自大衛·查爾默斯《實在+》(2022)第一章,原章名“這是真實的人生嗎?”

庖丁讀書會譯,陳丁校

原標題:《大衛·查爾默斯 | 人生不過是幻覺?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司