- +1

圓桌|重考上海:重新打撈丁悚的當(dāng)下意義與路徑

上海劉海粟美術(shù)館“慕琴生涯——丁悚誕辰130周年文獻(xiàn)藝術(shù)展”3月10日拉上大幕,并持續(xù)引發(fā)對于上世紀(jì)二三十年代上海文化的探源與思考。閉幕之前(3月8日),“重考上海:丁悚及其藝術(shù)作為路徑”研討會將各界研究者聚集一堂,由展覽延伸出對于“重考上海”的重新思考。

在策展人、復(fù)旦大學(xué)教授顧錚看來,“上海”并非是一個抽象的名詞,它內(nèi)涵的豐富性、深邃性、復(fù)雜性,就是由像丁悚這樣的藝術(shù)家和他的工作來實(shí)現(xiàn)和定義的。

“這次展覽是一個把丁悚從歷史深處打撈出來的過程。我們希望可以重新思考‘上海’這個詞的內(nèi)涵。由于種種客觀的原因,丁悚的工作在相當(dāng)長的時間里面沒有得到關(guān)注,以此次展覽作為契機(jī),也給我們帶來了從另外一個角度來重新思考‘上海為何’的機(jī)會,‘上海’對于今天意味著什么,重審上海的過去,其實(shí)意味著我們?nèi)绾稳?gòu)建和想象上海的今天和未來。”

展覽入口

“慕琴生涯——丁悚誕辰130周年文獻(xiàn)藝術(shù)展”自2023年1月1日開幕以來,引起上海市民公眾和業(yè)內(nèi)的關(guān)注,“重考上海:丁悚及其藝術(shù)作為路徑”研討會搭建起一個跨領(lǐng)域廣泛討論的平臺,以再看丁悚、重考上海。

“通過一個人回觀一座城,從藝術(shù)路徑的角度,去重新觀看上海,這個中國現(xiàn)代藝術(shù)發(fā)展重鎮(zhèn)的文化歷史,以及我們稱之為‘海派’的文化現(xiàn)象,是十分有意義的藝術(shù)分享之旅。”劉海美術(shù)館館長鮑薇華說。

研討會上,不少與會專家提及了年初故去的近現(xiàn)代海派文獻(xiàn)研究學(xué)者、上海圖書館研究館員張偉先生,他也為丁悚展提供了藏品和研究。華師大中文系教授陳子善在發(fā)言中表達(dá)了哀思“張偉與我一起編《海派》叢刊,張偉走了,《海派》還要繼續(xù)出版。”

《澎湃新聞·藝術(shù)評論》特呈現(xiàn)與會學(xué)者發(fā)言:

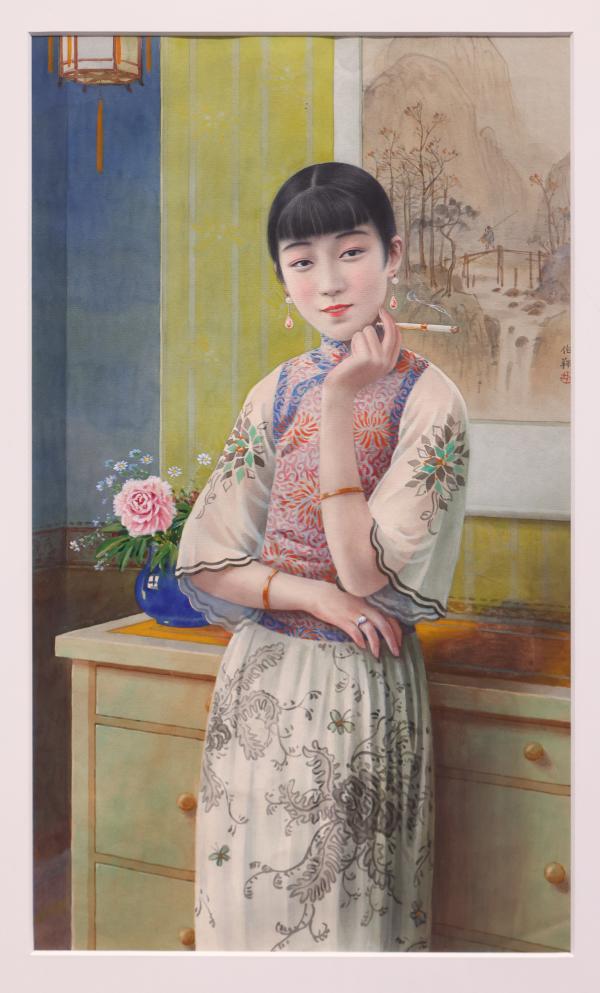

《南洋兄弟煙草公司月份牌》 ,丁悚繪人 張光宇補(bǔ)景 ,約1925年,張偉藏.

鄭辛遙(漫畫家、上海市美術(shù)家協(xié)會主席):

像丁悚這么一位大家,他涉獵面非常廣,有漫畫、美術(shù)、攝影、戲曲、電影、文學(xué),非常廣的領(lǐng)域,同時還是多個文藝社團(tuán)的創(chuàng)立者和組織者。他是“從事美術(shù)教育,一個有志向的人”“藝術(shù)多面手,一個有絕活的人”“充滿人格魅力,一個有人緣的人”。

從許多資料里面我們了解到丁悚從小就喜歡畫畫,師從周湘,是上世紀(jì)20年代上海漫畫界的中心人物,也是上海美專的首任教務(wù)長。

憑借著學(xué)西洋畫的經(jīng)歷和畫家的基本功。他投身工商美術(shù),在創(chuàng)作漫畫的同時,也作有封面設(shè)計(jì)、插圖、漫畫肖像,所獵之處無不透露著一個畫家的藝術(shù)智慧和寬廣的藝術(shù)才能。

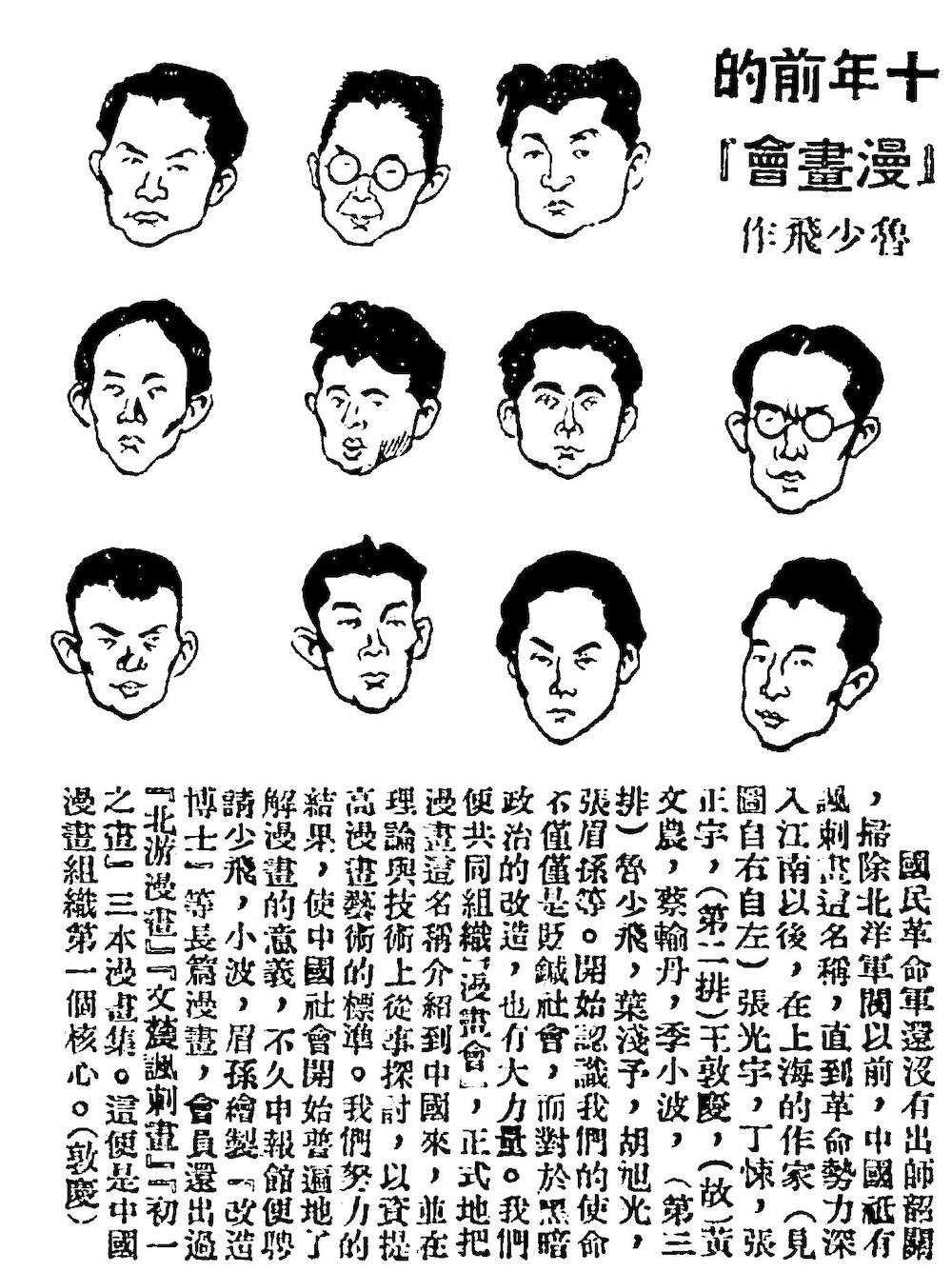

魯少飛所作漫畫會成員的漫畫像

從回憶錄里看到,每逢周末丁家沙龍的座上客都是海上名流,這說明了丁悚先生的實(shí)力。還有中國的一句老話“財(cái)散人聚”,他是個熱情好客的藝術(shù)家,愿意與同道分享,有自己的藝術(shù)聲望、周圍聚集了很多朋友。這種藝術(shù)的熏陶就是丁聰先生成長的環(huán)境。

為我們今天重新研究丁悚先生的美術(shù)人生,了解上海上世紀(jì)二三十年代的輝煌歷史,梳理上海美術(shù)文脈、并繼承學(xué)習(xí),這是一個很好的課題。

顧錚(復(fù)旦大學(xué)新聞學(xué)院教授、丁悚展策展人):

展覽經(jīng)過了6年準(zhǔn)備,主要目的是通過對于丁悚人生和藝術(shù)的方方面面的整理,尤其是丁悚在中國現(xiàn)代美術(shù)史上的價值,需要通過這樣的深入打撈加以確認(rèn)。所以花費(fèi)這么長的時間我覺得是需要的,也是值得的。作為以劉海粟先生命名的美術(shù)館,立足于海派文化和海派藝術(shù),欣然把丁悚展作為一個重點(diǎn)的項(xiàng)目來實(shí)施,我非常感謝,也感謝各方的支持。

我希望通過對于丁悚工作的討論,我們可以重新思考“上海”這個詞的內(nèi)涵。“上海”并非是一個抽象的名詞,它內(nèi)涵的豐富性、深邃性、復(fù)雜性,就是由像丁悚這樣的藝術(shù)家和他的工作來實(shí)現(xiàn)和定義的。也由于種種客觀的原因,丁悚的工作在相當(dāng)長的時間里面沒有得到關(guān)注,以此次展覽作為契機(jī),也給我們帶來了從另外一個角度來重新思考“上海為何”的機(jī)會,“上海”對于今天意味著什么,重審上海的過去,其實(shí)意味著我們?nèi)绾稳?gòu)建和想象上海的今天和未來。

展覽現(xiàn)場,丁悚家藏相冊在展柜中陳列。.

陳子善(華東師范大學(xué)中文系教授):

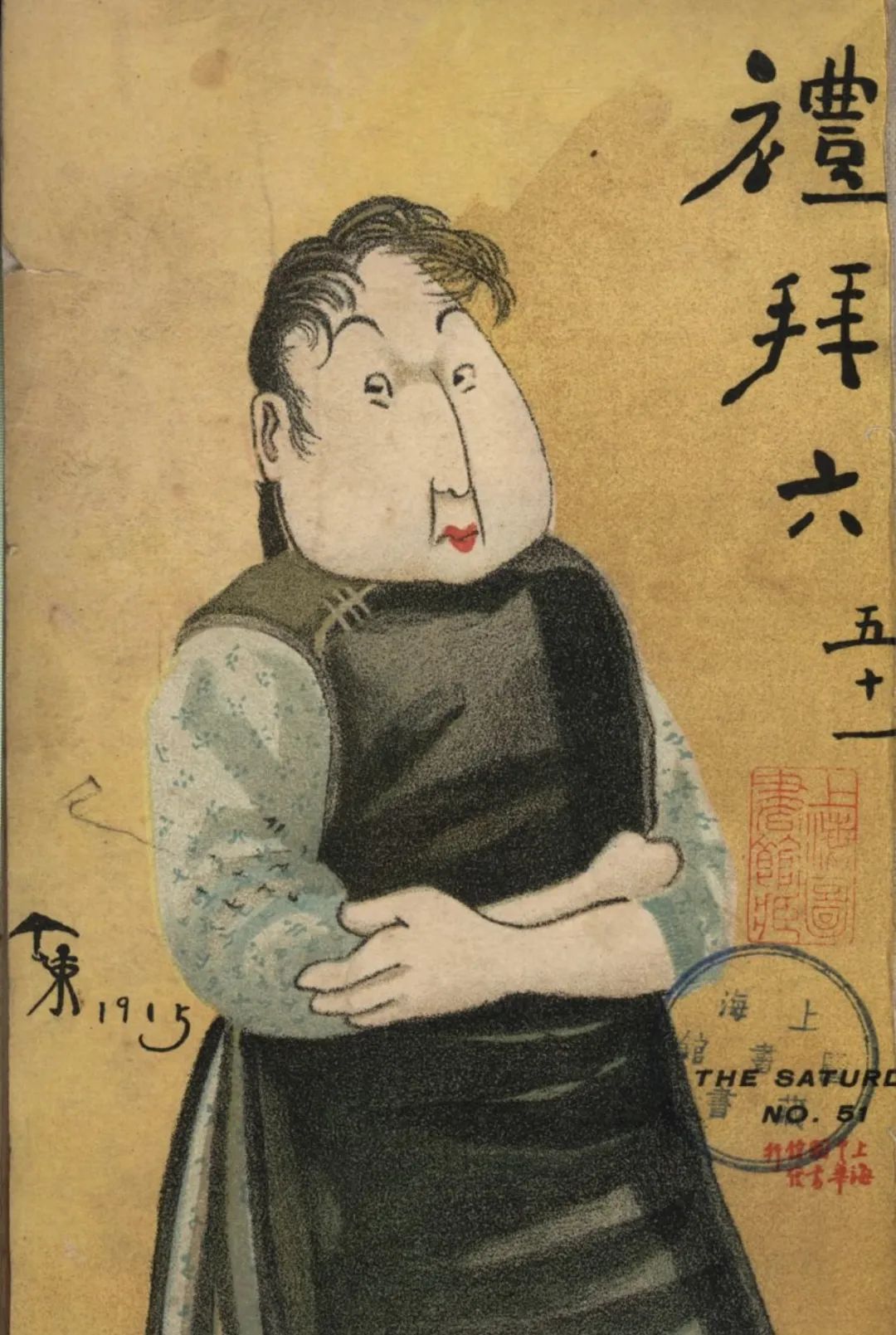

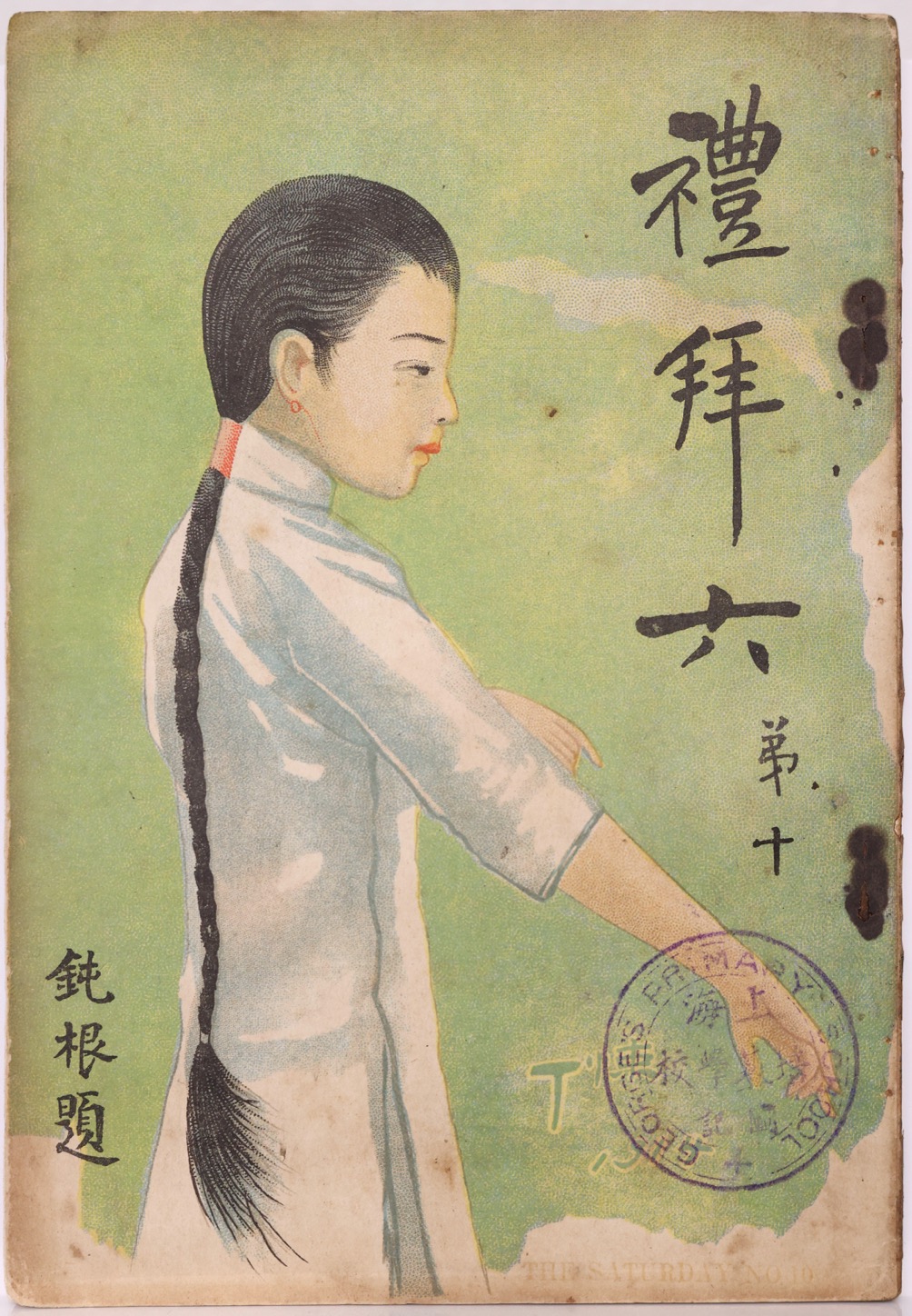

丁悚文獻(xiàn)展的豐富多樣,出乎我的想象,可用"驚艷"兩字來形容。這個展覽不僅有鮮明的視覺沖擊力,更是充分肯定了丁悚作為近代以來海派文化代表性人物的卓越杰出,無可替代,以及當(dāng)下海派文化研究的深入和大力弘揚(yáng)。從晚清到現(xiàn)代的海上文化發(fā)展過程中,各種藝術(shù)門類,文學(xué)、美術(shù)、戲劇、電影、攝影等等,雖然表現(xiàn)形式不同,但彼此間是緊密互動,互相促進(jìn)的。而丁悚就是這方面的一個幾乎是通才的例證。他悠然自如地游走于美術(shù)(包括漫畫、月份牌、國畫、油畫、裝幀插圖等)、攝影、戲劇、電影各界,頗多令人矚目的建樹。尤其是他與文學(xué)界也關(guān)系密切,與周瘦鵑、包天笑等頗多交往,《禮拜六》雜志的裝幀設(shè)計(jì)也大都出自他之手,多么漂亮,非后來的一些文學(xué)刊物呆板的裝幀所能比擬,這與現(xiàn)代化大都市上海當(dāng)時的文化時尚也是相稱的。

《禮拜六》第五十一期封面 丁悚 1915年 由上海圖書館惠允

從某種意義講,文學(xué)與美術(shù)密切相關(guān),文以圖顯,圖以文顯,而我們往往忽視文學(xué)作品裝幀與插圖的重要作用。有個性有創(chuàng)造力的插圖往往會對文本的解讀起到啟發(fā)的作用、推動的作用。魯迅不是一直重視書刊的裝幀與插圖嗎?但是許多有名的近代小說的插圖卻鮮有人問津。我們知道《歇浦潮》,卻不知道《歇浦潮》插圖正是出自丁悚之手。諸如此類的例子還可舉出很多。丁悚的創(chuàng)作幾乎涵蓋了海派藝術(shù)的各個門類,他的專欄文字也很吸引當(dāng)時的讀者,他積極參與了近代以來海派文化的建構(gòu),這是十分難得,也十分了不起的。

總之,在我看來,這個丁悚文獻(xiàn)展是一個啟示,對歷史的敘述,如只局限于現(xiàn)有的一些史料,往往會被切割,被歪曲,而這個展覽以大量新發(fā)現(xiàn)的丁悚文獻(xiàn)為抓手,從丁悚這個個案出發(fā)重新審視和評估那段歷史,肯定近現(xiàn)代的海派文化和以丁悚為代表的那一代人不可忽視和輕視的文化貢獻(xiàn)。作為與江南文化密切聯(lián)系的海派文化,需要理直氣壯地研究和發(fā)揚(yáng)。

展覽現(xiàn)場,丁悚繪圖的刊物封面。

潘耀昌(上海美術(shù)學(xué)院教授):

就丁悚等海派藝術(shù)家研究面臨的困境談?wù)剝牲c(diǎn)。首先,這種困境,從某種程度上說,是給藝術(shù)家做專業(yè)化分工造成的。在給藝術(shù)家劃分國油版雕等門類之后,因?yàn)樯矸菡J(rèn)同的需要,藝術(shù)家不得不選定自己的歸屬,民國時期那種多面手、多專多能的藝術(shù)家不復(fù)存在,魯迅在教育部任職時其施政綱領(lǐng)《擬播布美術(shù)意見書》中包容廣泛的大美術(shù),變成了狹隘的國油版雕之類。因此,像丁悚這樣的藝術(shù)家就失去了身份,或被當(dāng)作雜家,或在某專業(yè)中成為客串。如錢君匋歸口到書法篆刻團(tuán)隊(duì),人們不再關(guān)注他也是書籍裝幀設(shè)計(jì)師。當(dāng)然,目前這種狀況有改變,如美院開始設(shè)立“綜合藝術(shù)”院系、師范美術(shù)教育備受重視、美協(xié)設(shè)立了更多的藝委會,但還是不夠,丁悚這樣的藝術(shù)家依然缺乏應(yīng)有的綜合性研究。

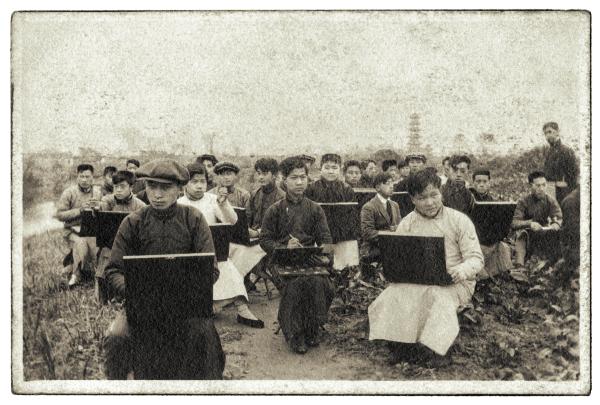

美專學(xué)生戶外寫生 攝 影 1918年 丁悚家藏 丁悚

其次,人們普遍存在一個誤解,即文藝復(fù)興開創(chuàng)的透視學(xué)隨著19、20世紀(jì)之交后印象派的崛起和寫實(shí)法的單調(diào)性而趨于衰落。這正是美術(shù)分類的狹隘化、以偏概全導(dǎo)致的。其實(shí)這只是針對繪畫而言,透視學(xué)并非停滯不前,而是推動著攝影藝術(shù)、電影藝術(shù)、現(xiàn)代影像藝術(shù)等新的美術(shù)門類的發(fā)展,彩色攝影、全息攝影、新媒體技術(shù)層出不窮,涉及幾何學(xué)、光學(xué)、物理學(xué)和數(shù)學(xué),也關(guān)系到藝術(shù)變革的方方面面,激活著藝術(shù)創(chuàng)意,引起了人文學(xué)科的廣泛關(guān)注。可以說透視學(xué)沒有過時,鏡頭帶來的觀看方式,主客體的凝視態(tài)度,給藝術(shù)創(chuàng)造以更多的可能,也激發(fā)了學(xué)者無窮的想象。從這次展覽中,可以看到跨學(xué)科的參與大大豐富了視覺思維,給美術(shù)研究開辟了寬廣的天地,使之更具人文底蘊(yùn)。

用環(huán)像攝影機(jī)拍攝的華社社友合影 錢景華攝影 1928年 丁悚家藏

李超(上海美術(shù)學(xué)院副院長、教授):

從近現(xiàn)代美術(shù)史的角度而言,丁悚不僅屬于上海地方概念,也是國家記憶,是影響中國近現(xiàn)代美術(shù)進(jìn)程的一個人。我們的近現(xiàn)代藝術(shù)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫,也關(guān)注了丁悚多年,在我們掌握的數(shù)據(jù)文獻(xiàn)中有四部分,可作為展覽交流的補(bǔ)充。

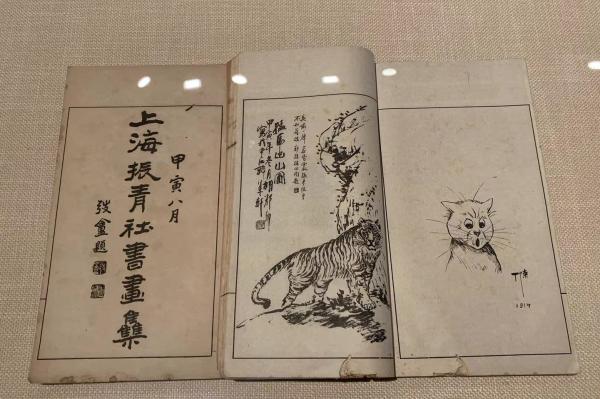

一,振青社。這是中國第一個學(xué)院派背景的社團(tuán),但對于這段歷史的研究幾乎空白,我們現(xiàn)在掌握了1914和1915年兩個版本海上振青社的書畫集,其中涉及以上海美專為班底的交友圈,發(fā)起人是丁悚先生。從中國現(xiàn)代美術(shù)史的角度來看丁悚,他是學(xué)院社團(tuán)創(chuàng)建的開端。

上海振青社書畫集

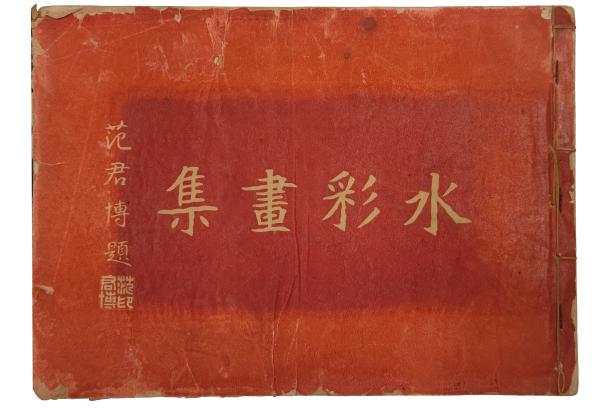

二,水彩畫創(chuàng)作融入學(xué)科專業(yè)教學(xué)。一般認(rèn)為是土山灣出身的徐詠清等人帶動了水彩畫在社會、學(xué)院的推廣,但真正將水彩從社會融入到學(xué)院專業(yè)教學(xué)是丁悚。其中一本來自美術(shù)畫會1920年出版的《水彩畫集》可佐證,這應(yīng)該是20世紀(jì)以來較早的一本專業(yè)水彩畫集。

《水彩畫集》,編輯者:美術(shù)學(xué)會編輯部、江陰吳鏡蓉;繪畫者:丁悚、周柏生、徐詠青、張聿光、張眉孫、陳國良、胡伯翔、吳鏡蓉等。美術(shù)畫會1920年2月1日出版。(李超供圖,非此次展品)

三,丁悚和全國美展的關(guān)系。1929年4月,上海的國貨路舉辦了首屆全國美展,這次展覽云集了全國頂尖的繪畫人物,分書畫、西畫、雕刻,美術(shù)攝影等部分。在展覽目錄中,第七部分為美術(shù)攝影,其中著錄了丁悚的五幅作品。當(dāng)時展出的五幅攝影作品,是否出現(xiàn)在此次展覽中還需要考證。

四,美術(shù)攝影。丁悚的創(chuàng)作融合了純粹藝術(shù)、工商藝術(shù),也在改變美術(shù)傳播中的文化格局。作為天馬會的創(chuàng)建者之一,丁悚就是最早把美術(shù)攝影納入展覽展出的。其中涉及到一本《中華攝影雜志》,這是我在對潘思同先生的攝影研究中發(fā)現(xiàn)的,但其中除了潘思同也有丁悚先生。值得關(guān)注的是丁悚所撰《我的攝影瑣述》。

“慕琴生涯”展,其實(shí)已經(jīng)呈現(xiàn)了豐富的人文內(nèi)涵與學(xué)術(shù)視野。以上幾點(diǎn)僅作為學(xué)習(xí)體會,供方家參考。我以為研討會“重考上海”的目的,是要提升海派繪畫在中國藝術(shù)的話語權(quán),也是我們重新研究、發(fā)現(xiàn)丁悚的要義所在。

天馬會合影(左起:張辰伯、楊清磬、丁悚、唐吉生、王濟(jì)遠(yuǎn)、汪亞塵、江小鶼)丁悚家藏

李天綱(復(fù)旦大學(xué)哲學(xué)學(xué)院教授):

上海的美術(shù)資源曾經(jīng)是最雄厚的,中國近代美術(shù)可以說發(fā)源于上海,徐悲鴻說“西洋畫之搖籃”是公道話。“海派”有“前后海派”概念,我覺得可以戊戌變法為界。戊戌變法以前,上海印刷媒體已經(jīng)形成了,當(dāng)時各種報(bào)紙,《申報(bào)》等各類“新報(bào)”流行一時,上海福州路是宣傳輿論的中心,四馬路(福州路)望平街(山東路)一帶,號稱上海的艦隊(duì)街(倫敦艦隊(duì)街曾集聚了100多家全國或地區(qū)性報(bào)館),上海中文媒體不遑多讓。丁悚所在的時代是“前海派”和“后海派”的媒體轉(zhuǎn)換期,文學(xué)上從譴責(zé)小說到鴛鴦蝴蝶派,地理上從福州路轉(zhuǎn)到虹口北四川路。

《禮拜六》第十期-封面 丁悚 上海中華圖書館發(fā)行 13×18.8cm 1914年 高小龍藏

過去提及上海藝術(shù)會想到法租界,以及法國文化的影響,我們有時也把徐家匯-土山灣工藝美術(shù)也劃入法國。顏文梁、張充仁等,這是不那么商業(yè)化的法國式藝術(shù)。這其實(shí)忽略了英國的影響,上海一開埠,大約1858年上海開始辦報(bào)了,從《北華捷報(bào)》到《字林西報(bào)》。辦報(bào)的傳統(tǒng)來自英國,其中包括了像Punch(《笨拙畫報(bào)》)這樣的漫畫報(bào)刊。銅板畫,木刻畫已經(jīng)進(jìn)入了早期的英文報(bào)紙中,這一商業(yè)化畫風(fēng)深深影響上海繪畫發(fā)展。在“前海派”時期,雖然有漫畫的意識,但用筆主要是中國白描的線條,如《點(diǎn)石齋畫報(bào)》。到“維多利亞時代”后期(戊戌變法時期),英美現(xiàn)代摩登畫風(fēng)已經(jīng)融合進(jìn)來。上海華人同時閱讀中、英文報(bào)紙已經(jīng)成為二、三代人的習(xí)慣,還有大量廉價報(bào)紙?jiān)诨鶎尤巳褐邪l(fā)行,這就需要大量的插圖、漫畫創(chuàng)作。我覺得,丁悚是這一時期非常關(guān)鍵的人物。

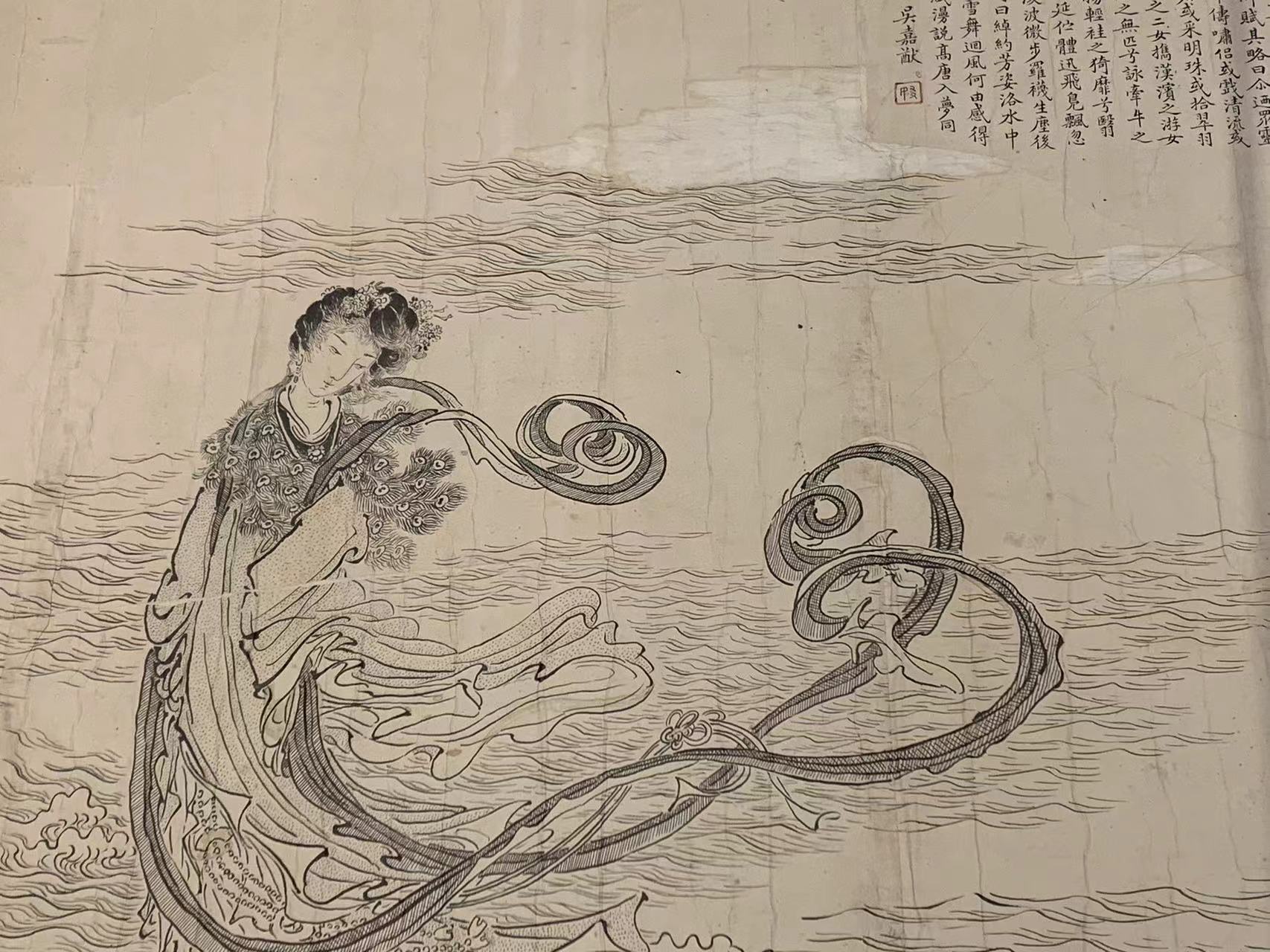

吳友如畫報(bào)-洛神 吳友如 66×54cm 上海市歷史博物館 (上海革命歷史博物館) 藏

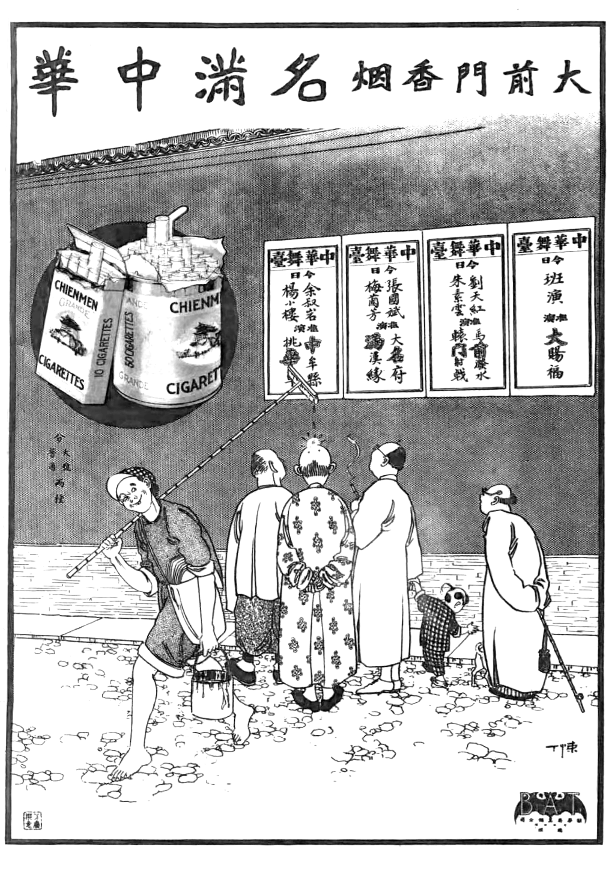

丁悚也從事“工商繪畫”的創(chuàng)作,當(dāng)時無論是香煙牌子、糖果紙,還是各行各業(yè)的廣告都需要美術(shù)。丁悚的商業(yè)美術(shù)創(chuàng)作也帶著公共租界傳統(tǒng),法租界文化重視Fine Arts(純藝),公共租界則擅長商業(yè)美術(shù)。對于外來文化能夠區(qū)分出英、法,還相互兼容,這是上海獨(dú)有的,香港、廣州、青島、漢口、東北都不是。天津有多國文化的條件,但美術(shù)創(chuàng)作沒有上海發(fā)達(dá)。我覺得海派文化之前,還有著維多利亞時代鋪設(shè)的一個底層,這是那種在《唐頓莊園》里感覺到的“英國風(fēng)”。到了1930年代,上海文化成型為后來講的“海派”,那就是丁悚那個時代的中西融合。所以,上海文化既是一種地方文化,從某種意義上講,他也可以定位是一百年中世界文化融合運(yùn)動中形成的中國現(xiàn)代文化。

大前門香煙名滿中華 丁悚 廣告畫 1925年 刊載于《英美煙草公司月刊》1925年第五卷第六期-封底

蔣建國(復(fù)旦大學(xué)新聞學(xué)院教授):

在報(bào)刊史、新聞史研究當(dāng)中,原來注重研究報(bào)刊新聞文本,很少將美術(shù)家介入到新聞史的研究中。剛才李老師講到19世紀(jì)維多利亞藝術(shù)對中國報(bào)刊的影響,事實(shí)上丁悚在鉛印時代對報(bào)刊表現(xiàn)形式和閱讀方式有著深刻的影響。

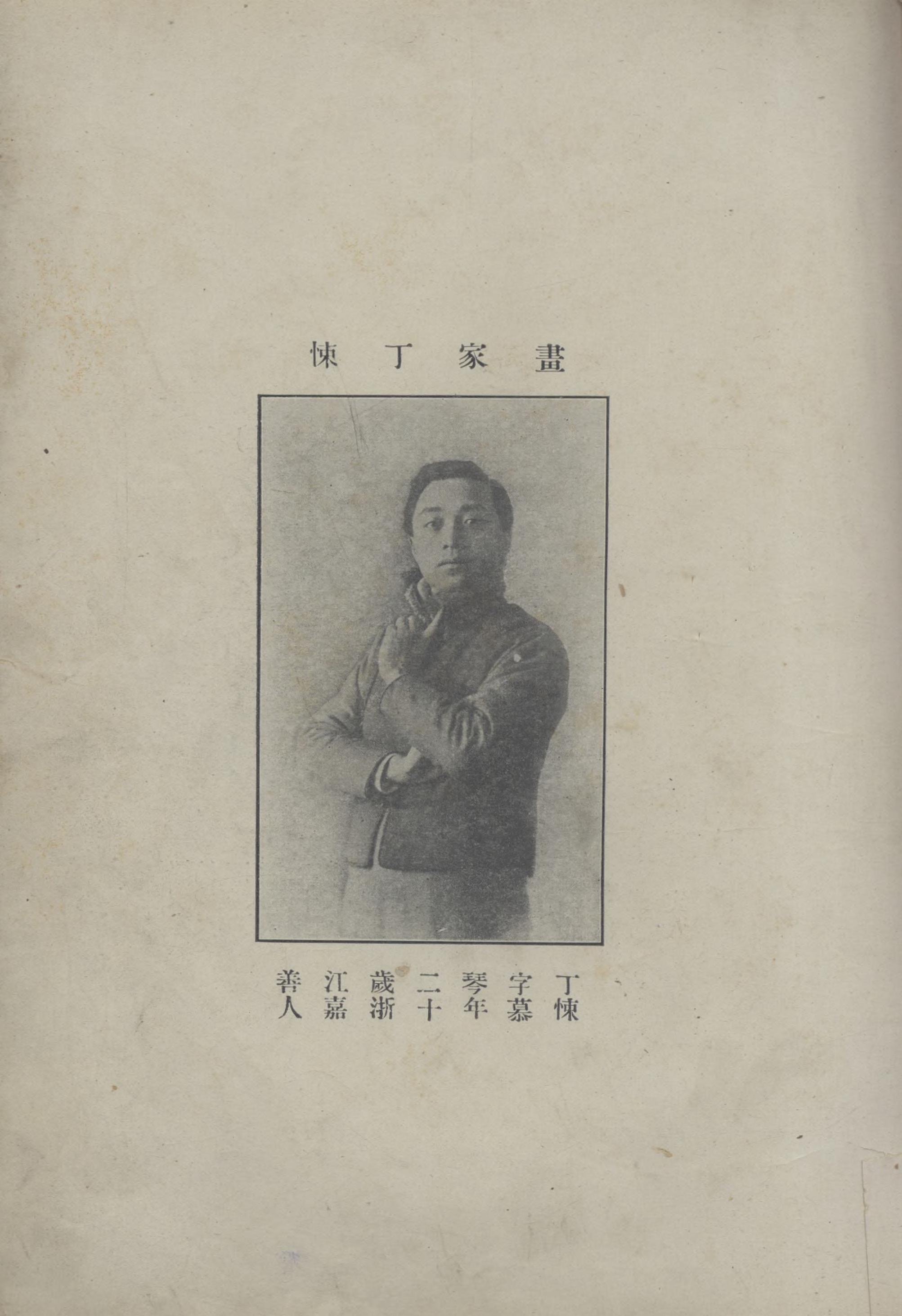

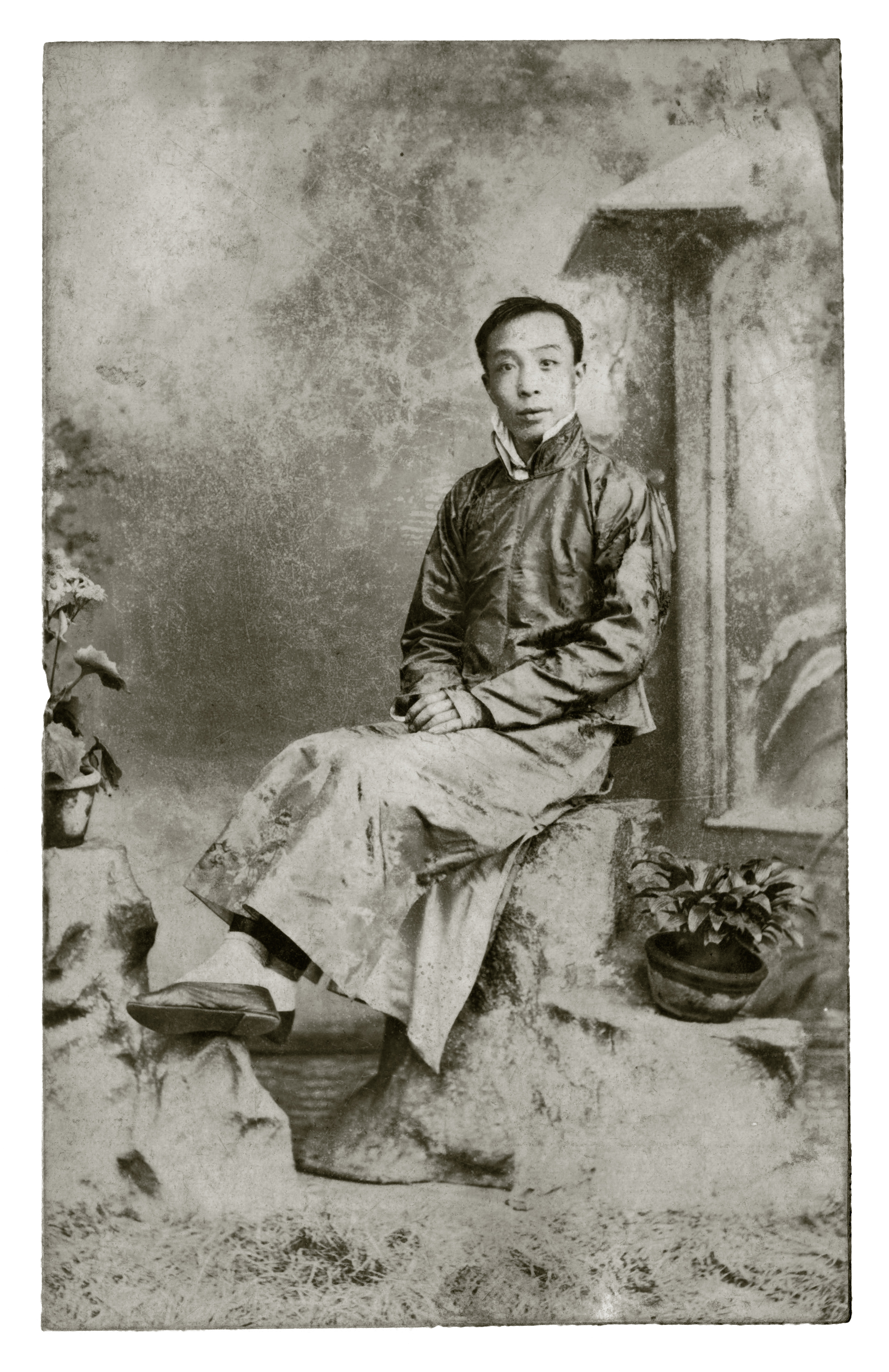

畫家丁悚 1913年 刊載于《自由雜志》1913 年第1期

丁悚長期為報(bào)刊作畫和攝影,極大地豐富了報(bào)刊的表現(xiàn)力。當(dāng)圖畫形式介入新聞文本后,帶來審美意趣的深刻變化。丁悚將中國畫和西洋畫有機(jī)結(jié)合起來,并融入上海的都市文化與民俗文化。所尤其是《申報(bào)》的“自由談”、《新聞報(bào)》的“快活林”這些副刊中,丁悚不僅投文,也大量給副刊繪畫。融入了圖畫元素后,報(bào)刊給讀者帶來了全新的閱讀體驗(yàn)。圖文結(jié)合的新形式,在新聞史上有很重要的意義。對于閱讀的立體感,丁悚,包括后來的一些藝術(shù)家,他們掀起了報(bào)刊圖文革命,他們在報(bào)刊上的貢獻(xiàn)確實(shí)值得我們進(jìn)一步探討和深入開掘。

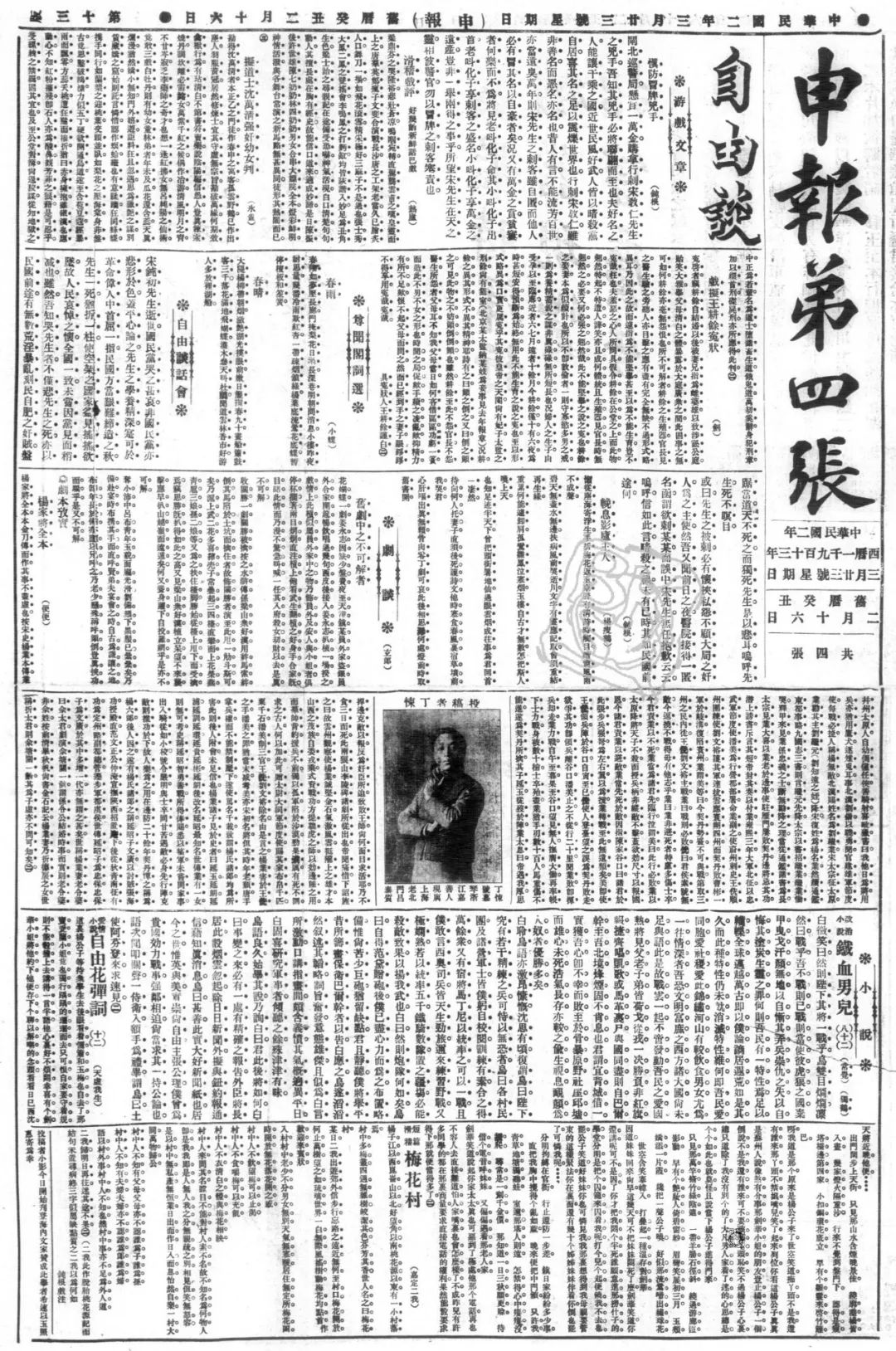

丁悚在“自由談”的照片 《申報(bào)》1913年3月23日第13版 【引文:投稿者小影今日開始刊登,海內(nèi)文家贊成此舉者,希速以玉照惠寄為幸。】

值得注意的是,丁悚兼具報(bào)人身份,我們對傳統(tǒng)報(bào)人的評價往往喜歡“二分法”,要么革命、要么保守。其實(shí),與丁悚交往的大部分是自由派的報(bào)人,這在民國初年其他報(bào)人關(guān)于丁悚的記錄中可以看出,丁悚自己也熱衷于辦報(bào),尤其是對鴛鴦蝴蝶派報(bào)刊有著深刻影響。

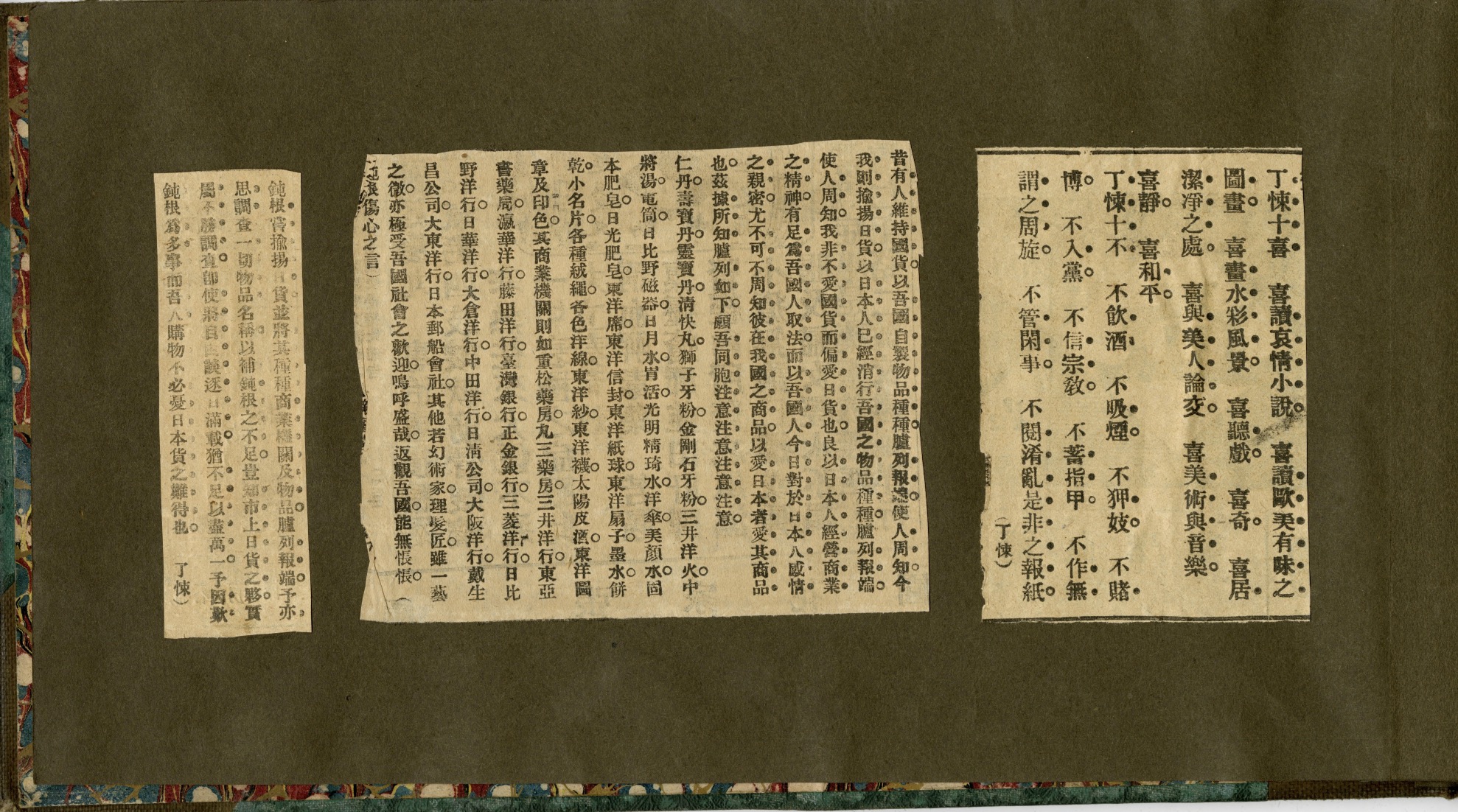

《申報(bào)》“自由談”副刊剪報(bào) 王鈍根題 1910年代 31.2×17.2cm 丁悚家藏

過去我們往往對“禮拜六派”“鴛鴦蝴蝶派”的評價比較負(fù)面,但要公允的看他們對上海歷史文化的豐富、對上海通俗文化發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)。

丁悚的交往史對拓展民國新聞史和社會史的研究有很重要的意義,在丁悚的通訊錄上記錄了當(dāng)時活躍在各界的人物。需要強(qiáng)調(diào)的是,傳統(tǒng)新聞史研究多以報(bào)刊本身為主要內(nèi)容,事實(shí)上,新聞傳播研究應(yīng)該從傳統(tǒng)報(bào)刊轉(zhuǎn)向人學(xué)研究,我們要看到新聞史背后立體的人。從丁悚復(fù)雜的交往網(wǎng)絡(luò)中,折射了上海民國時期報(bào)人的多元身份和跨界活動。

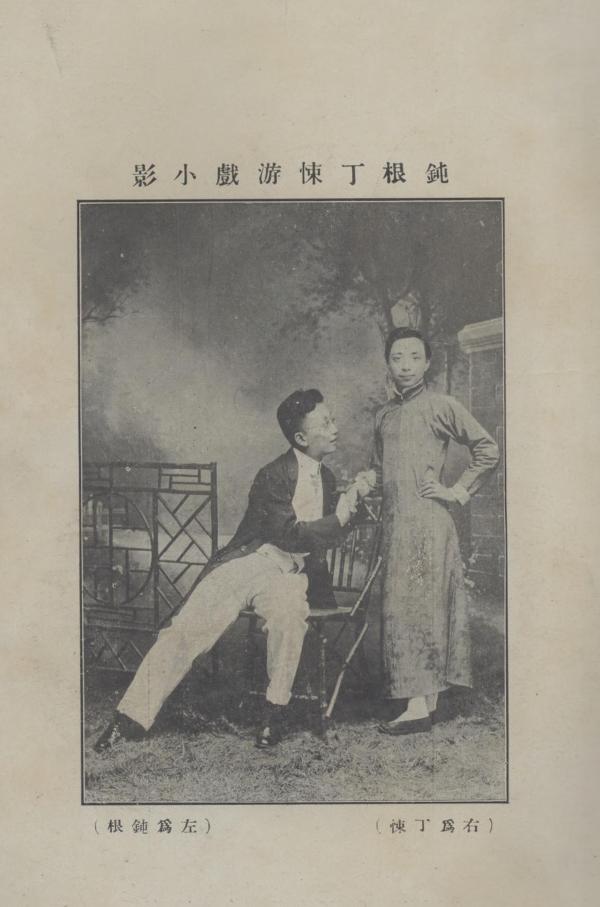

鈍根丁悚游戲小影 1913年 刊載于《自由雜志》1913年第2期

林路(上海師范大學(xué)影視傳媒學(xué)院教授):

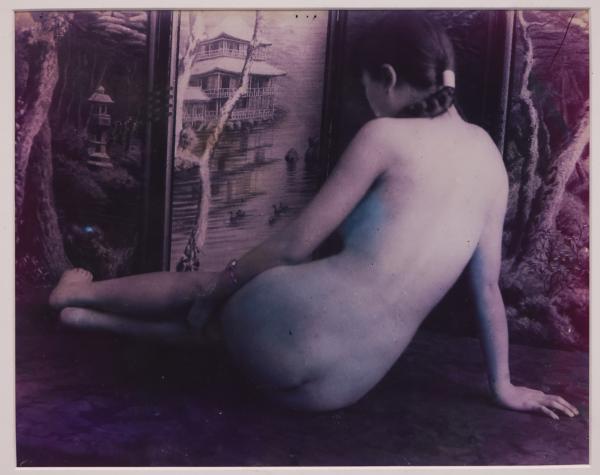

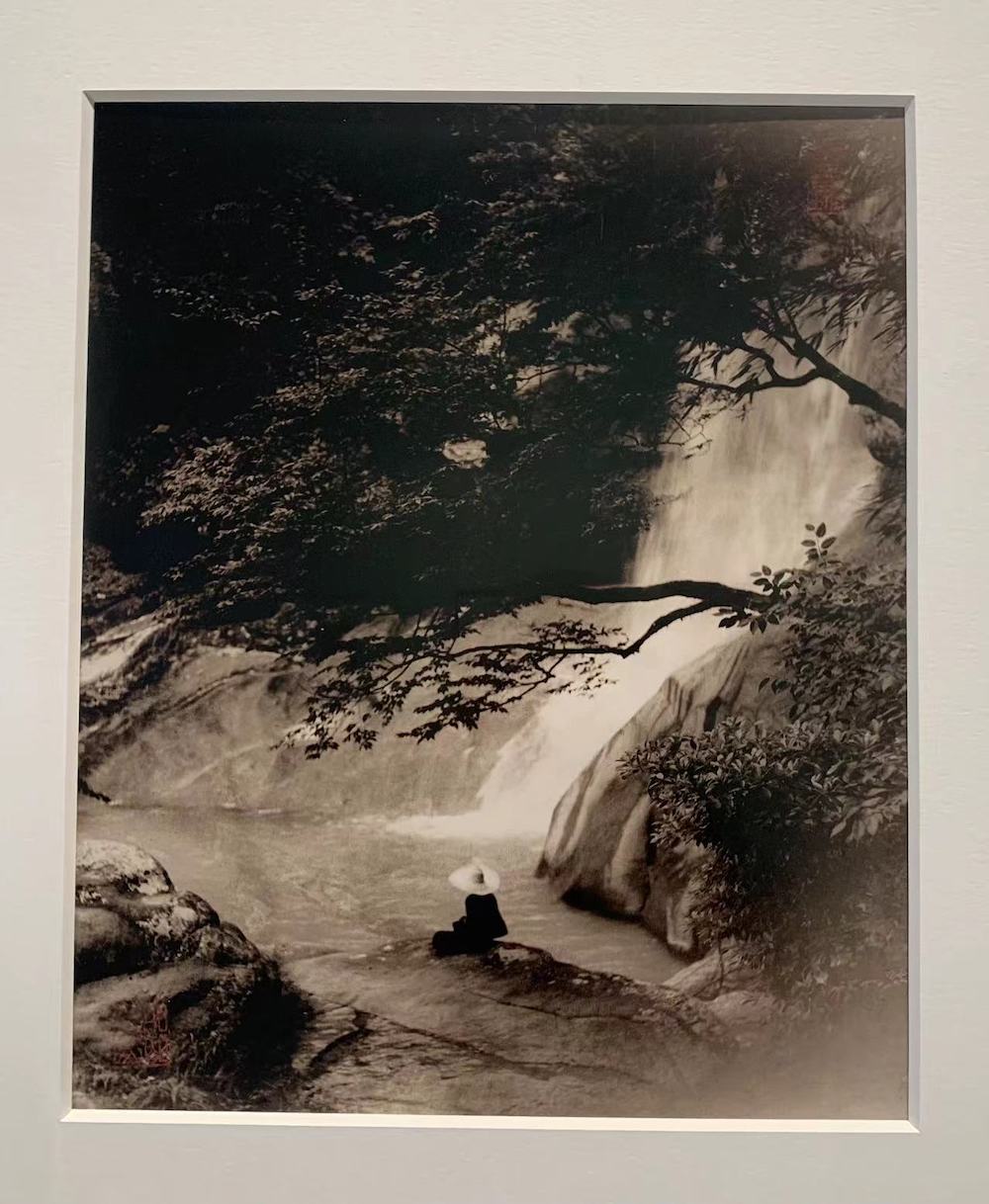

我主要談丁悚的人體攝影,如果把丁悚放入中國人體攝影的大范圍當(dāng)中,他可以和郎靜山雙峰并峙。盡管這兩位攝影家拍攝風(fēng)格對于人體的處理不一樣。

丁悚代表著人體攝影初創(chuàng)時期對人性的發(fā)現(xiàn)和對社會習(xí)俗的挑戰(zhàn),構(gòu)成非常明顯的風(fēng)格。郎靜山的攝影,通常把人體和其他空間融合在一起,變成一幅畫意作品。比如他模仿安格爾的《泉》,讓模特抱著水罐,后面配上山水,從而按照自己的想象做到唯美的極致。

展覽現(xiàn)場

但丁悚的人體攝影,是一種寫實(shí)主義、或者自然主義。他拍攝的人體有些在畫室,有些在私密空間,畫面幾乎沒有太刻意的擺布。他讓模特自由呈現(xiàn)自己的感覺。盡管這樣的表現(xiàn)從所謂“唯美”的角度來說好像不是很漂亮,或者說不很符合傳統(tǒng)審美,但是畫面呈現(xiàn)很自然的狀態(tài)。同時他擅長于表現(xiàn)出模特脫去衣服后,面對鏡頭所流露出來的一瞬間的情感。在百年之前人體攝影還是禁忌話題的時候,他試圖從中發(fā)現(xiàn)人的最真實(shí)的自然狀態(tài),揭示出這個時代人體攝影所獨(dú)有的人性的空間。

模特兒 攝影 丁悚 年代不詳 25.2×20.2cm 張劍明藏

湯惟杰(同濟(jì)大學(xué)人文學(xué)院副教授):

在過去的很長時間,大眾,甚至是專業(yè)人士對丁悚先生都是陌生的。

以我為例,第一次看到丁悚先生的名字,是進(jìn)大學(xué)后偶然在學(xué)校圖書館書庫翻到了一本畢克官的《中國漫畫史》(1986年版),除了記住他是丁聰先生的父親這點(diǎn)花絮可以對同學(xué)炫耀之外,并沒有見到他的多少作品(書中有那么一兩幅)。

一直要到2004年,在福州路古籍書店的藝術(shù)書苑,看到中國文聯(lián)出版社的《丁悚漫畫集》和《百美圖》,第三本就是2022年出版的《丁悚四十年藝壇回憶錄》,49年之后,正式出版的丁悚先生作品總共就這三本。

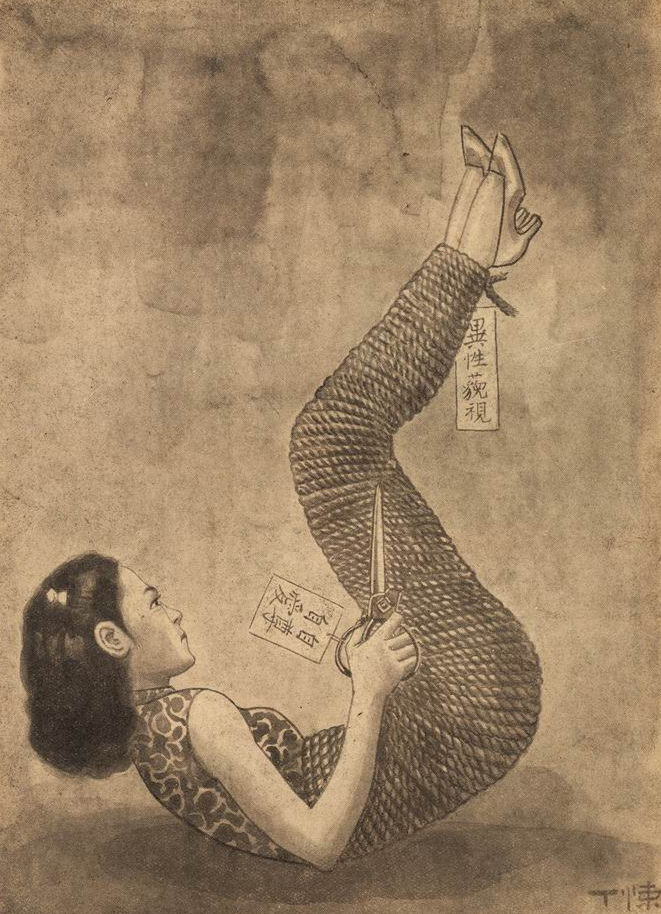

但在20世紀(jì)上半葉,丁悚是文化圈非常活躍的人物,剛才林路老師提到新發(fā)現(xiàn)的他的人體攝影作品,讓我想到他深度參與過五四運(yùn)動前后在上海創(chuàng)刊的綜合性刊物《解放畫報(bào)》(新民圖書館發(fā)行),女性解放是該刊重要的議題,而丁悚也為該刊繪制過相關(guān)內(nèi)容的封面與插圖多幅。應(yīng)該說丁悚的女性觀是受到五四的深刻影響的。丁悚的人體藝術(shù)攝影作品的發(fā)現(xiàn),也促使我們?nèi)ド疃忍剿鬟@其中的關(guān)聯(lián)。

努力剪除 1942年丁 悚 刊載于《女聲》1942年第1卷第8期

此次研討的標(biāo)題——“重考上海”,非常有意思,而且,“丁悚”和“上海”這兩者之間是可以互考的。即我們通過上海重新認(rèn)識丁悚,又通過近年學(xué)者和藝術(shù)機(jī)構(gòu)的努力,通過重新發(fā)現(xiàn)丁悚先生的創(chuàng)作,拼合出新的圖景去重新理解上海。而這番探索的當(dāng)下性,有一點(diǎn)就體現(xiàn)在,我們試圖回答:像丁悚這樣興趣廣博、橫跨多個創(chuàng)作領(lǐng)域而成就卓著的“斜杠”藝術(shù)家、教育家,為何很長時間不再出現(xiàn)。

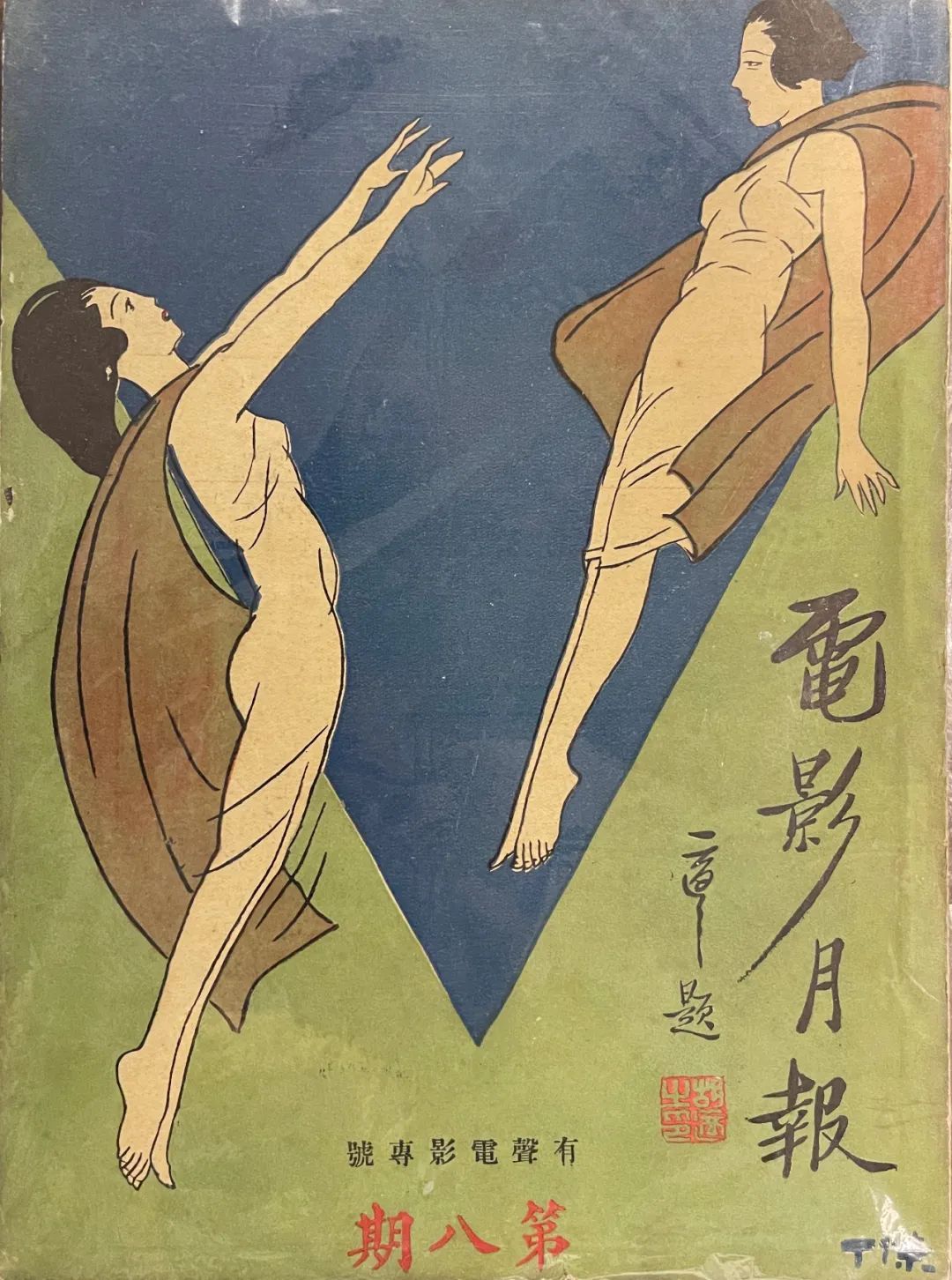

看了三次展覽,同時也在讀丁悚先生的回憶錄,有不少新的發(fā)現(xiàn)。比如他提到1910年代后期到20年代初,曾說“要到橋北”,我意識到他的觀影記憶映證了上海電影史上的“過河看影戲”現(xiàn)象,即上海第一批影院是建在虹口,北四川路(四川北路)—海寧路—乍浦路一帶曾是上海影院最集中的區(qū)域。

《電影月報(bào)》第八期-封面 丁悚繪 胡適題字 19.5×26.5cm 1928年 高小龍藏

又比如,丁悚跟百代、蓓開、勝利等唱片公司交往很深,當(dāng)年梅蘭芳,甚至比梅更早一輩的京劇演員在上海灌制唱片,丁悚都是親歷者,他在這方面的記錄與回憶文字,很多方面可以彌補(bǔ)上海近代的聽覺文化史。他曾經(jīng)提到,有一些京劇名家在上海灌制唱片,而其中的劇名報(bào)幕用的是“上海白”;他還回憶說,《金鎖記》是程硯秋拿手的劇目,但是他一直不肯將其中膾炙人口的反二黃唱段灌錄下來,而梅蘭芳灌制的各種唱片,其中二胡的音量都高于京胡,其中原因,丁悚先生均娓娓道來,不僅是有趣的話題,也填補(bǔ)了聽覺技術(shù)史上的段落。此外,張愛玲的著名中篇小說《金鎖記》,也引發(fā)了我們的揣測,篇名是否來自程硯秋的劇目,張有若干作品篇名跟傳統(tǒng)戲曲有關(guān) ,比如《鴻鸞禧》,以及預(yù)告而最終未寫成的《描金鳳》。

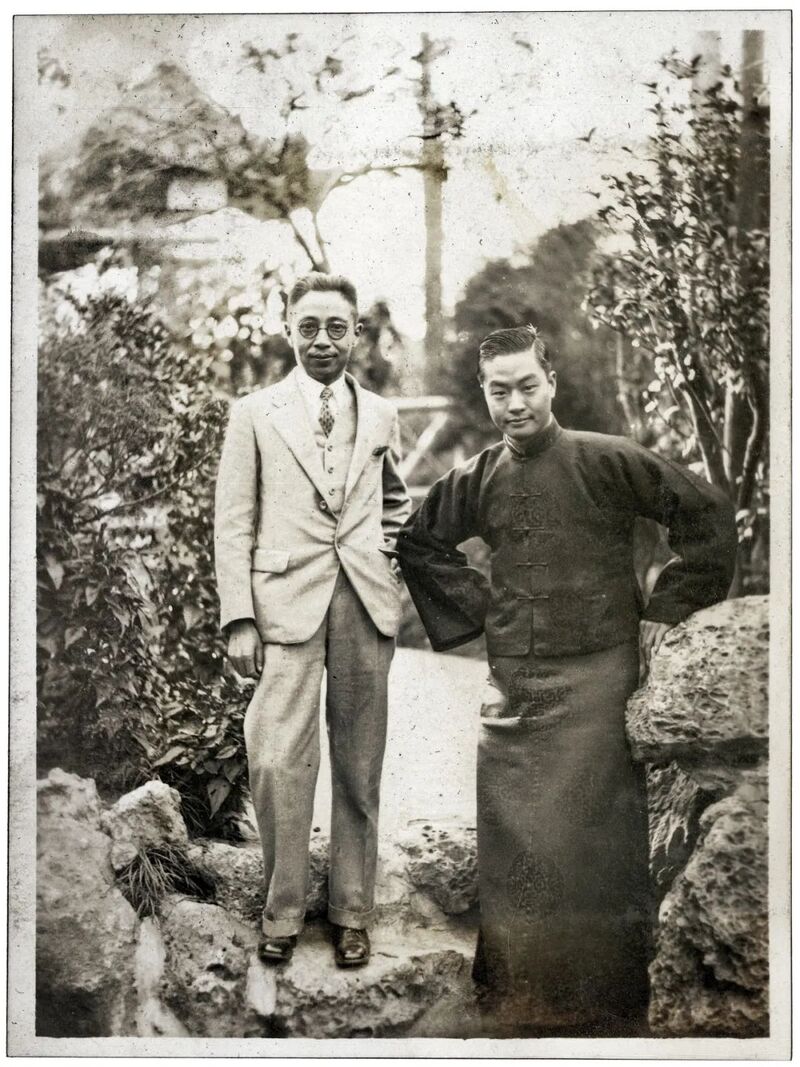

丁悚(左)與程硯秋(右)1920年左右 丁悚家藏

在我看來,以“丁悚及其藝術(shù)創(chuàng)作作為路徑”重考上海,媒介是一個重要的界面,在丁悚的時代,上海是中國媒介中心,報(bào)刊圖書,畫報(bào)雜志,電臺廣播乃至電影,都有丁悚活動的痕跡,也正是這個平臺成就了他;研究上海近代文學(xué)的海外學(xué)者曾經(jīng)用Media Sphere 這個概念來描述這個領(lǐng)域,這個概念也來源于哈貝馬斯提出的更為宏大的構(gòu)想。從某種意義上說,Media Sphere為我們重新勾勒了一個理解的視域,我們借助它來“重考上海”,并再次理解丁悚的意義和價值。

馬琳(上海美術(shù)學(xué)院副教授):

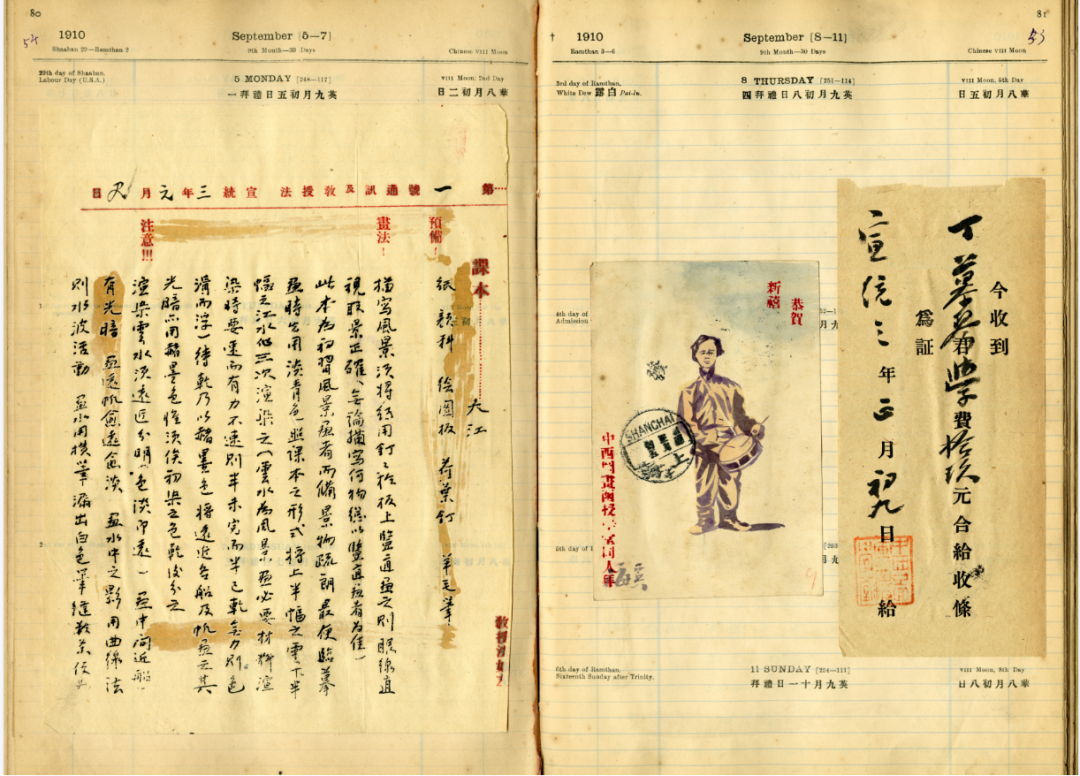

我曾寫過有關(guān)周湘的論文,周湘被稱為上海早期美術(shù)教育的開拓者,丁悚、劉海粟等都是他的學(xué)生。在此次展覽中,我看到了丁悚收藏的一張周湘的照片和周湘的《圖畫講義》,尤其是《圖畫講義》非常重要,是非常珍貴的文獻(xiàn),里面有周湘對丁悚作業(yè)的評語,周湘創(chuàng)辦的中西圖畫函授學(xué)堂的招生簡章,開設(shè)的課程,丁悚繳納的學(xué)費(fèi)收據(jù),周湘創(chuàng)辦的上海油畫院的招生簡章和章程等。通過這本《圖畫講義》,可以幫助我們深入研究周湘的辦學(xué)模式,周湘與丁悚的關(guān)系以及上海早期的美術(shù)教育的發(fā)展。

周湘 攝影 丁悚家藏

周湘的藝術(shù)成就和教學(xué)主張,對于丁悚的影響是很大的。在丁夏編輯的《四十年藝壇回憶錄》中,有丁悚寫的一篇文章《我們的老師周隱庵先生》可以看出他對老師的敬仰。丁悚對他的老師周湘評價非常高,稱他是“擅國畫金石兼善書法,詩詞也很好”。周湘的簽名是“并行橫寫,開現(xiàn)在各家簽西式名之先河”,丁悚作畫的署名就是受了周湘的影響,也可以說完全模仿周湘的。在本次展覽中,我們還看到丁悚的諷刺畫。我們現(xiàn)在說滑稽畫、諷刺畫,很少會提到周湘,但是丁悚對周湘畫的諷刺畫評價也是非常高的。認(rèn)為周湘的諷刺畫“作風(fēng)似豐子愷,而筆力造意皆勝豐而無不及”。周湘的諷刺畫對丁悚的影響也特別大,圖畫講義里面也有周湘對丁悚繪畫的詳細(xì)點(diǎn)評。

《周湘講義》 1910年—1911年 丁悚家藏

關(guān)于滑稽畫法,當(dāng)時我在研究周湘的時候發(fā)現(xiàn)周湘寫有一篇《滑稽畫法》文章,這篇文章發(fā)表在他當(dāng)時辦的《中華美術(shù)報(bào)》上。周湘在《滑稽畫法》里面認(rèn)為滑稽畫的趣味在于寄托 ,所以它的含義要淺,而寓意要深。他非常強(qiáng)調(diào)學(xué)術(shù)在滑稽畫中的作用,認(rèn)為畫滑稽畫不能只畫法熟練,應(yīng)該有思想的表現(xiàn),思想的表現(xiàn)是最重要的。周湘還認(rèn)為畫滑稽畫法不能脫離美術(shù)的性質(zhì),并且認(rèn)為罵人的畫不等于滑稽畫,滑稽畫還要有美術(shù)的成分。另外周湘也非常強(qiáng)調(diào)滑稽畫要有智慧,這與他強(qiáng)調(diào)“學(xué)術(shù)”“思想”的作用是一脈相承的。這些文獻(xiàn)為我們勾勒了周湘的教學(xué)理念和創(chuàng)作對丁悚的影響,那么,丁悚又是如何把這種影響體現(xiàn)在他在上海美專的教學(xué)和以后的創(chuàng)作中呢?我們該如何重新思考和定位他們在上海早期美術(shù)教育的重要作用?這個課堂非常值得我們繼續(xù)研究。

祝淳翔(上海圖書館參考館員):

一、從漫畫角度講,1964年之后丁悚給姚克裘(福爾摩斯報(bào)圖畫編輯姚吉光之子)寫信說:“過去從事漫畫工作,前后五十年左右,分散發(fā)表在各種刊物,據(jù)不完全的統(tǒng)計(jì),只[至]少有三、四千頁,當(dāng)年對于自己的作品,素不重視……所以家中竟半紙也不留。”后來“中央有關(guān)單位(如中央美術(shù)學(xué)院、中國美術(shù)家協(xié)會、中國美術(shù)研究所等等)特派人員來征求過去的作品,但”試思家中既空無所有,如何對付?只有請他們?nèi)D書館設(shè)法,或有希望。可是圖書館對于沒有肯定年月和刊物名目,而要遍翻所有書報(bào),那是萬萬不可能的。最后好容易在徐家匯圖書館(今徐家匯藏書樓)找到了我一些并不理想的作品,用攝影拍攝下來給我過目,而后攜京交件。”

1998年畢克官《過去的智慧》選取1909至1938年,200幅漫畫作品。其中有丁悚的。2004年國家圖書館“史海遺珍·民國漫畫系列”的《丁悚漫畫集》收集了1912年至1937年近千幅漫畫。但在今天各類民國報(bào)刊數(shù)據(jù)庫日益完善之際,要想一下子搜集齊,依然是有難度的。

展覽現(xiàn)場,趙藕生繪的月份牌(右)與丁悚與“五四運(yùn)動”密切相關(guān)的時政漫畫。

二、攝影作品層面。幾年前顧錚教授曾發(fā)表過介紹了丁悚的攝影的文章。記得是江小鶼的肖像照。后來認(rèn)識丁夏先生,才知道老先生當(dāng)年拍的照片至今保留了上千張之多。從1920年代直到新時期。我在2015年開始編唐大郎文集,唐交游之廣也是少有的。其中文藝界的名人很多,有些當(dāng)然是當(dāng)年的社交明星,但其中小報(bào)名人年輕時候的照片,幾乎看不到。只是一個個人名,諸如陳靈犀、胡雄飛、平襟亞、謝啼紅、盧溢方……具體什么形象,是不大清楚的。但是通過丁悚留存至今的許多人物肖像照片,我們得以陸陸續(xù)續(xù)地將之與那些名字對應(yīng)起來。通過丁悚展,也等于是向廣大觀展者取得了聯(lián)絡(luò),有些釋文未必準(zhǔn)確的在反饋也可以得以完善。

江小鶼 攝 影 1930年代 丁悚家藏

對于“海派”,最早是一個繪畫史的概念,然后是文學(xué)意義上的海派,就有些幫閑、商業(yè)氣息很重。最初不是褒義詞。但是隨著商業(yè)社會的發(fā)展,原有的海派概念開始轉(zhuǎn)換思路,挖掘其積極意義。比方說,月份牌其實(shí)就是一種特定的廣告畫,百美圖反映的都是市民階層的日常生活。如以丁悚為例,很多時候他照片里的形象,都是西裝革履的,發(fā)型也很整齊,與初到上海時的形象已經(jīng)脫胎換骨了。

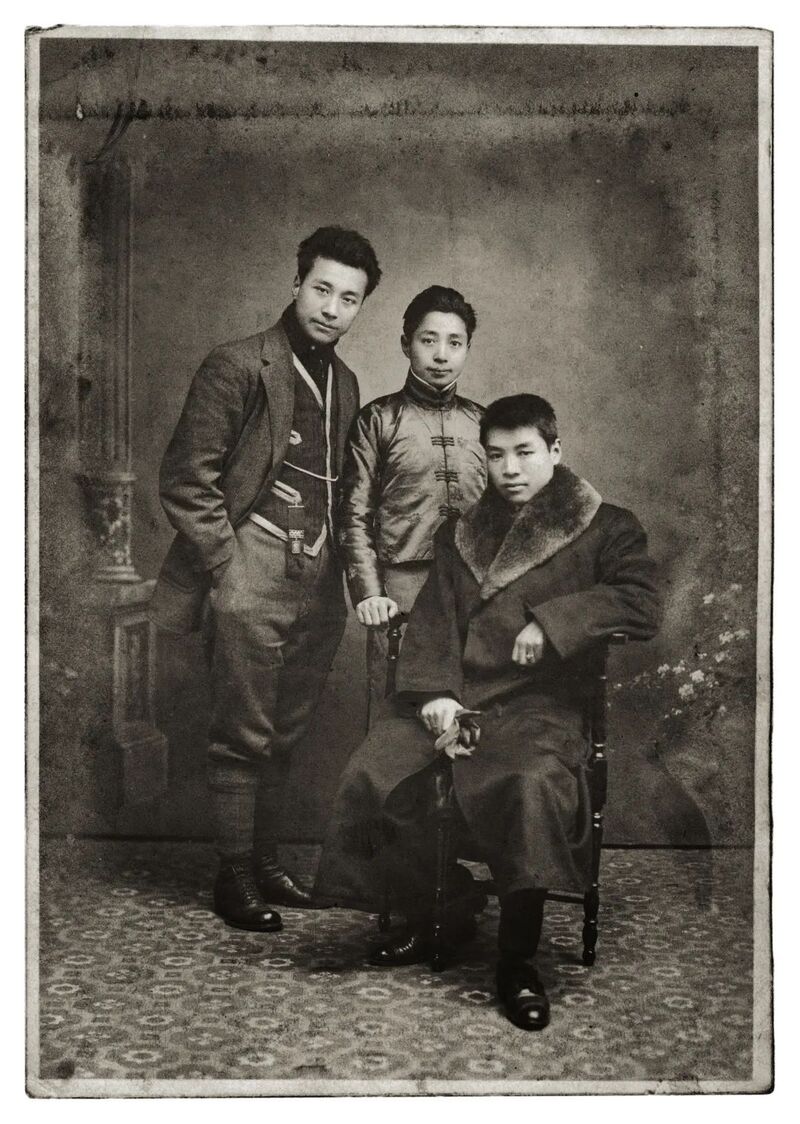

張聿光、丁悚、劉海粟 丁悚家藏

再看看1940年中秋前夕丁悚五十壽辰(簡稱丁壽)的一次公宴。其中 “摸彩贈獎”是這次丁壽中的偉大紀(jì)錄,事前由十幾家和畫師相稔的公司廠家,饋送贈品,中如冠生園的大月餅,中法藥房賜爾福多,張?jiān)9镜拿疲嫣栄坨R等等。可見當(dāng)時與民族工商業(yè)的聯(lián)系之深。

胡伯翔 月份牌 1925-1930年 59×35cm 張信哲藏

顧村言(澎湃新聞藝術(shù)主編):

這是一個發(fā)散性的展覽,含金量極高,而且并不是一個普通的展覽,是有著深厚學(xué)術(shù)性的展覽,其引發(fā)的話題其實(shí)有很多可以發(fā)散、延續(xù),而且,我以為只是一個開始。

作為做媒體的,“報(bào)人”是一個非常崇高的詞。回首1930年代報(bào)人群體,需要我們見賢思齊,無論是打撈上海文化藝術(shù),還是那個時代的文人所從事的,丁悚展覽讓我感到“心有戚戚焉”。

這些年,對海派藝術(shù)進(jìn)行了不少打撈,比如錢瘦鐵先生等,包括去年,我們在參與策劃中華藝術(shù)宮“海派藝術(shù)展”時,對“海派”也思考呈現(xiàn)了很多。“海派”不是一個畫派,是一個文化現(xiàn)象,是現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型期的特殊的文化現(xiàn)象和名詞,我覺得不要以畫派、或者藝術(shù)、文學(xué)來分類。同時,無論是任伯年、丁悚、張光宇、張愛玲都處在這一百多年的中國現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型中,且轉(zhuǎn)型到現(xiàn)在也沒有完成。丁悚展對于歷史和文化的打撈和開啟性而言,對當(dāng)下是有多方面啟示的。

華社合影 左起:邵臥云、胡伯翔、丁悚、陳冷血、錢景元、胡伯洲、祁佛青、朱壽仁.

以丁悚為代表的這一代,具有著開拓性與開創(chuàng)性,并且對于人生、社會、傳統(tǒng)、西方等兼具著開闊的胸襟,而且有著一種汪洋姿肆感。這種開闊追根溯源不僅是攝影、漫畫、美術(shù)、電影,其核心在于回歸人性的東西,如何用常識、用人的角度看待社會與人生,經(jīng)歷了這些年,回過頭來看,是值得思考的。丁悚展不僅是一個藝術(shù)文獻(xiàn)展覽,更是超越時代性、體現(xiàn)中國現(xiàn)代化轉(zhuǎn)移、突顯知識分子擔(dān)當(dāng)?shù)恼褂[,這只是一個開始。與子善老師早在1980年代就打撈張愛玲、周作人等文學(xué)界人物,是一脈相承的。

張光宇 《馭馬圖》 紙本水彩 1918年 33×14cm 張光宇藝術(shù)文獻(xiàn)中心藏

楊柏偉(上海書店出版社副總編):

我們在座的各位差不多都是先知道小丁先生,再知道老丁先生。在2005年左右看到中國文聯(lián)出版社出版的《丁悚漫畫集》《百美圖》,這是我們最初接觸到老丁先生,但是我們只認(rèn)為他是一位畫家,并沒有想到他還那么會寫文章,會拍照……機(jī)緣湊巧,讓我與丁夏兄結(jié)識,并和他開始了愉快的合作。2022年出版的丁悚先生的《四十年藝壇回憶錄》,雖然出版過程不是很順利,但出版后獲得的反饋是超出了預(yù)期。接連入選了世紀(jì)出版集團(tuán)“世紀(jì)好書榜”的月榜和半年榜。今年《四十年藝壇回憶錄》還將擴(kuò)容出版增訂版,除增加文章、幾十幅照片外還補(bǔ)充了丁悚年表。而對于丁悚老先生的全集出版工程,我認(rèn)為可以細(xì)水長流,先從類似《百美圖》合集這樣相對容易上手的項(xiàng)目做起,再來陸續(xù)搜集佚文、漫畫、攝影、封面畫等,扎扎實(shí)實(shí)地步步推進(jìn),假以時日,必有所成。

展覽現(xiàn)場,對于丁悚天祥里家中陳設(shè)的復(fù)原。

孫紹波(中國新聞漫畫研究會副會長 、上海市美術(shù)家協(xié)會漫畫動漫藝委會主任):

丁悚文獻(xiàn)展的內(nèi)容極其豐富,以后有機(jī)會可以將其中一部分內(nèi)容單獨(dú)提取出來,進(jìn)一步細(xì)分成若干的項(xiàng)目內(nèi)容。上世紀(jì)二三十年代中國漫畫的黃金時期,前輩們的生活狀態(tài)和漫畫創(chuàng)作代表著當(dāng)時社會的前沿和藝術(shù)的潮流,有不少內(nèi)容與現(xiàn)代語境也是能找到契合度的,如《百美圖》,就可以同當(dāng)時的生活時尚與當(dāng)下的潮流文化密切融合,策劃成獨(dú)特的文化項(xiàng)目,吸引社會上年輕一族的眼球。流量越大,影響力便會更強(qiáng),隨之或許會帶來一切的可能性。

包括我們目前正在策劃的丁悚先生故居的保護(hù)也是這樣。丁悚故居的保護(hù)應(yīng)該不僅僅著眼于一個漫畫家或一個“漫畫會”的陳列,如果僅僅是把一幢舊的石庫門樓房保存、翻新并輔以文獻(xiàn)展陳,它的意義還不夠完整,我想家屬和全國漫畫界的愿景不僅僅于此。如果能把丁悚故居的保護(hù)傳承和整個街區(qū)的開發(fā)利用結(jié)合在一起,那必然會形成更大的影響力。因?yàn)樘煜槔镞@條弄堂不僅僅是有丁悚先生的故居,它也是與上世紀(jì)二三十年代上海漫畫乃至中國漫畫發(fā)展的整個黃金時期密不可分的,除了丁悚丁聰父子,張光宇、葉淺予等大家也都在天祥里居住過較長的時間。如果說上海是中國現(xiàn)代漫畫的發(fā)祥地,那么天祥里便是中國現(xiàn)代漫畫家的孵化器,因?yàn)槎°ぜ业摹奥嫊焙汀拔幕除垺保嗽S許多多的漫畫家、美術(shù)家和藝術(shù)家,或在這里生活,或在這里工作,或是這里的常客。

丁悚位于天祥里的故居,也是漫畫會舊址(左:攝于2021年5月,右:攝于2023年2月)

比如,當(dāng)年的張光宇從自己居住過的54號石庫門推開大門走出去,向右一拐,就可以來到丁悚的家,著名的“漫畫會”和滬上的“文化沙龍”;向左一轉(zhuǎn)身可以登上葉淺予住過的過街樓。而張樂平、魯少飛、陸志庠等畫家和王人美、金焰、周璇等明星的身影也都時不時地往來于其間。那個時代天祥里的整個氛圍,因?yàn)椤奥嫊钡拇嬖诰痛砹水?dāng)時中國現(xiàn)代漫畫發(fā)展的高地;因?yàn)椤拔幕除垺钡某霈F(xiàn)也使這條弄堂在一定程度上代表了當(dāng)年的時尚和潮流文化,所以賦予天祥里中國現(xiàn)代漫畫“孵化器”和時尚潮流“發(fā)酵地”這個概念一點(diǎn)也不為過。

黃陂南路847弄9號內(nèi)部的樓梯。攝于2021年5月

天祥里所獨(dú)有的這個文化符號和時尚、潮流文化的韻味,是其他類似的石庫門街區(qū)所不具備的。如果我們站在這個角度把丁悚故居的保護(hù)和整個街區(qū)的開發(fā)利用做好,將傳統(tǒng)文化藝術(shù)的傳承和時尚潮流藝術(shù)的發(fā)展緊緊融合在一起,會更有意義,也會形成更大社會效益。

丁悚一家在天祥里31號天井中所攝

龔偉強(qiáng)(早期中國紀(jì)實(shí)影像研究人):

顧錚教授策展的這個丁悚文獻(xiàn)展,在某種意義上來講,是一次顛覆我們感受、感知的展覽,是足以改寫、重寫中國美術(shù)史的重要一筆。因?yàn)樵诖酥埃瑐鹘y(tǒng)的美術(shù)史或藝術(shù)史往往忽略了像丁悚這樣的跨界的藝術(shù)家。作為歷史影像的研究者,我以為,丁悚從一位自江南古鎮(zhèn)走出來的斜杠青年,之所以成為早期中國平面設(shè)計(jì)界、漫畫界、攝影界、文學(xué)界、戲曲界、出版界乃至電影圈的名流、標(biāo)桿人物,固然與其聰慧、好學(xué)的天性和友善、豁達(dá)的人品有關(guān),但也離不開他生活的那個時代。可以毫不夸張地說,是那個時代孕育、造就了丁悚與他的藝術(shù)人生,因而也可以說是歷史與歷史環(huán)境造就了丁悚及其同時代的藝術(shù)家。所以,這次我嘗試以幾部個人收藏的丁悚生活時代的紀(jì)錄影片和劇情片,配合劉海粟美術(shù)館的展陳並佐證那些年份的上海社會風(fēng)貌,試圖用影像回眸讓觀者身臨其境,打撈并重現(xiàn)歷史場景。

周璇贈給丁悚家人的照片,兩人的通信從周璇十幾歲持續(xù)至周璇去世前幾個月。丁悚在報(bào)紙發(fā)文“悼周璇”回憶過往表達(dá)哀思。

近些年來,電影史學(xué)界有一句話:重寫中國電影史。其實(shí),中國美術(shù)史也是需要重寫的,因?yàn)檫€有類似丁悚一樣的藝術(shù)家需要從浩渺的史料中打撈出來。由此,我想到了一位名叫翁萬戈的老人,他是晚清著名人物翁同龢的第五代孫,他在中學(xué)時期就以翁興慶的原名向天津和上海的刊物投寄諷刺漫畫稿,并被《漫畫界》《獨(dú)立漫畫》《時代漫畫》《上海漫畫》《東方漫畫》《天津商報(bào)畫刊》等刊登,有的還被用于彩色封面上。翁興慶的這些作品在上海圖書館的民國報(bào)刊數(shù)據(jù)庫中都有存在。1938年后他去美國普渡大學(xué)留學(xué),在美期間曾以畫插畫謀生賺生活費(fèi),后來他雖然以電影制作為生,但拍攝了《畫中國人物》(與葉淺予、戴愛蓮合作)、《畫中國山水》(自己出鏡示范並講解山水畫的方法與意境)、《中國美術(shù)大觀》等紀(jì)錄影片。中國電影史已經(jīng)有人把他與孫明經(jīng)相提并論,中國美術(shù)史是不是也該把他的作品與生平打撈一下呢?

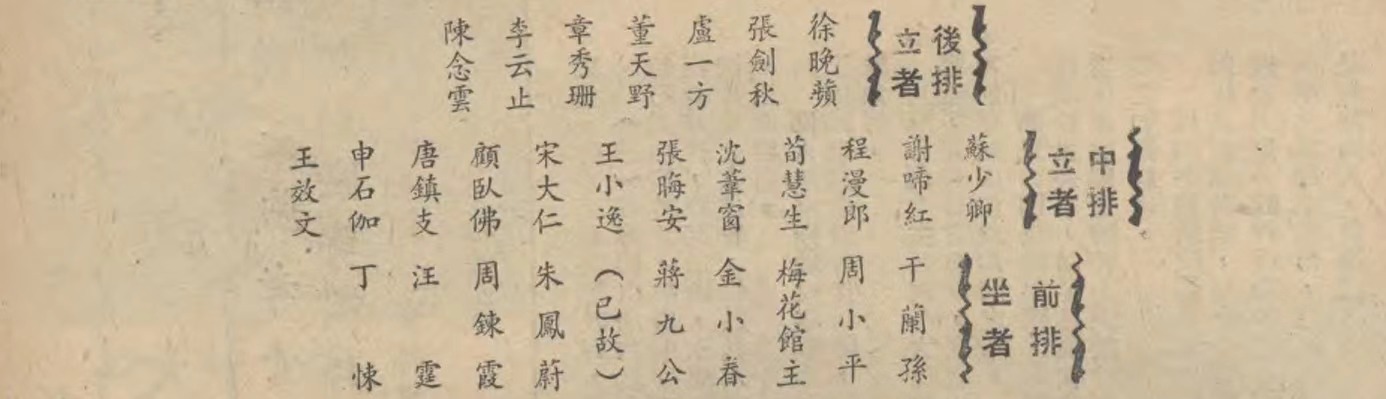

鳳集合影 攝 影1944年 丁悚家藏

施瀚濤(獨(dú)立策展人、評論家):

之前關(guān)于這個展覽寫過一篇短文叫“打撈與補(bǔ)課”。前者是說重新發(fā)現(xiàn)丁悚其實(shí)提醒我們要警惕歷史正典中潛藏的詭異的遺漏;后者借用了顧錚先生之前提到的補(bǔ)課的概念,這個展覽是一種對“歷史完整性”的補(bǔ)課。這種補(bǔ)課也關(guān)系著當(dāng)代藝術(shù)中所主張的本土化問題。本土到底是什么?在哪里?如果這個本土本身尚不完整,那么回歸本土的有效性就難說了。

丁悚 《自治局議員之金錢主義》 刊載于《圖畫日報(bào)》1909年第162期

另外,今天想說的是,丁悚是個多面手,我個人最感興趣的是他的諷刺漫畫和攝影。這像是他為人的兩個面向。漫畫是向外的,是他對當(dāng)時各種社會和文化現(xiàn)象的表達(dá)和批判。而他拍攝了這么多好友、家人的照片,特別是保存照片這件事情,是一種向內(nèi)的對自身的行為,好像通過收集這些片段來確認(rèn)自己。

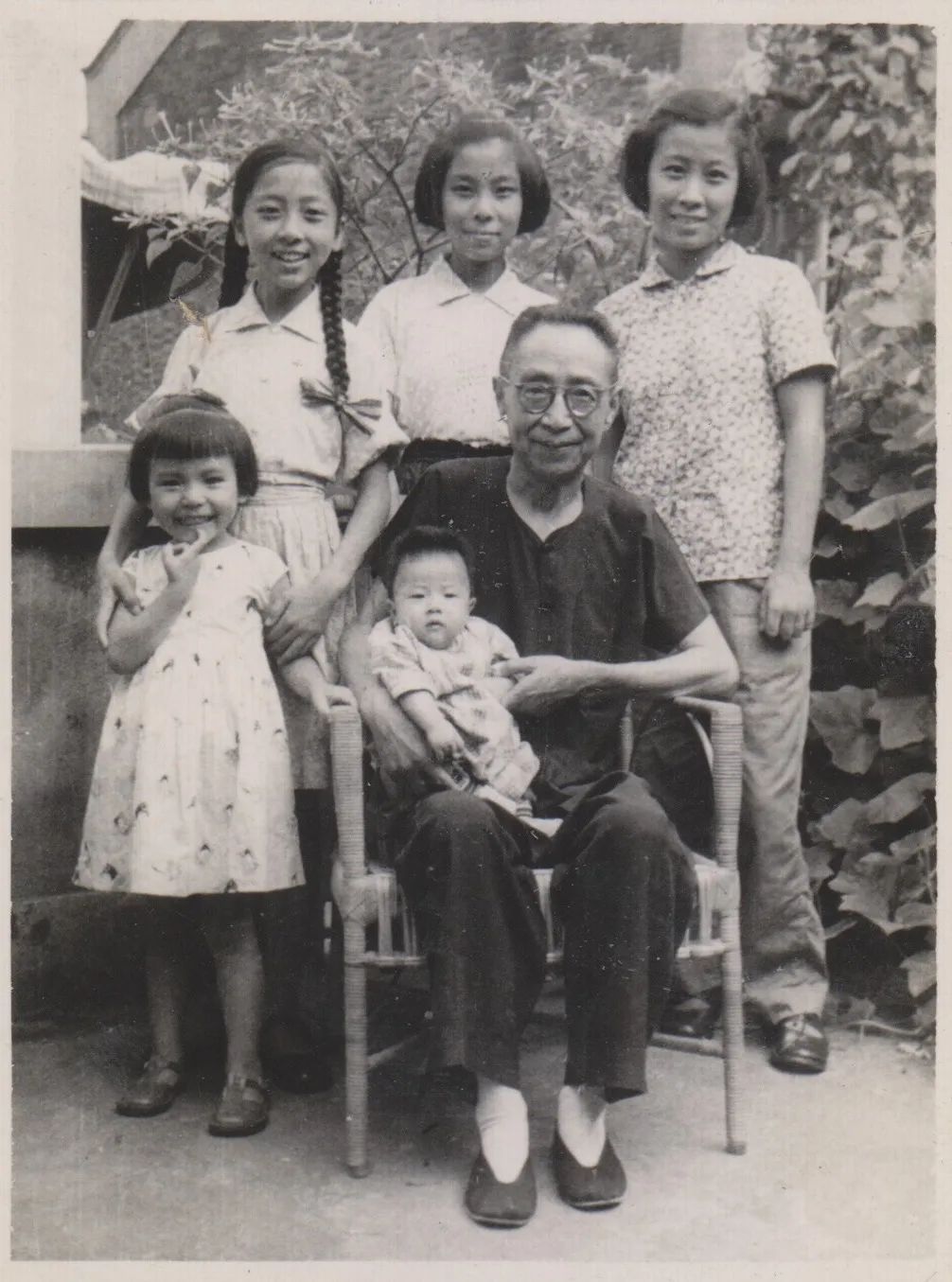

丁悚與孩子在天祥里 攝影 1962年 丁悚家藏

但這種向外和向內(nèi)兩個面向,對于今天的我們來說卻是另一種狀況。諷刺漫畫是極少看到了;倒是去年四五月在朋友圈里看到了一些。而拍的照片也常被發(fā)在了朋友圈。丁悚“藏”照片來保存自己,但我們的照片流出去了,個體好像也在社交媒體里散失了。剛才有學(xué)者說到新海派,我想除了通過對于歷史的論述來構(gòu)建的海派之外,還有實(shí)踐層面所可能構(gòu)建的海派。我們現(xiàn)在做的每項(xiàng)工作也可能影響未來對于海派的定義。那么,在如今的環(huán)境下,我們會為未來留下怎樣的海派呢?

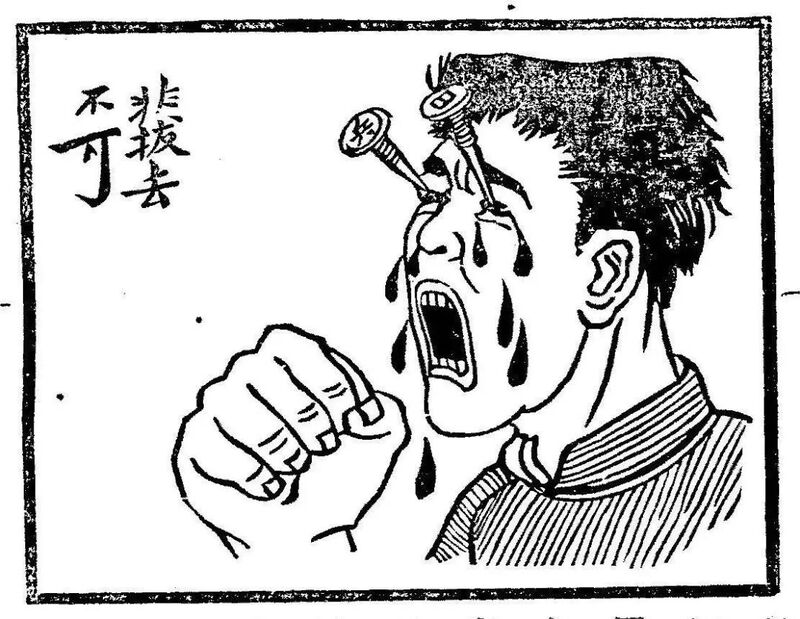

丁悚 《非拔去不可》 漫畫 刊載于《新民眾》1931年第34:35期合刊

胡玥(復(fù)旦大學(xué)新聞學(xué)院博士 ):

上海、媒介和丁悚三者可以說是相互建構(gòu)的關(guān)系。“Media”一詞特別適合用來描述、觀察丁悚創(chuàng)作實(shí)踐及都市生活。這個詞除了有媒介的意思,還有中介、中間的意涵。當(dāng)時,丁悚介于傳統(tǒng)與現(xiàn)代、東方與西方、上海與世界之間。像丁悚這樣上海較早期的本土畫家,他們的繪畫風(fēng)格很大程度受到報(bào)刊、雜志等出版物的影響。丁悚的小說插圖也是他非常重要的創(chuàng)作,但較少受到研究者關(guān)注。他與鴛鴦蝴蝶派文人關(guān)系緊密,鴛鴦蝴蝶派初期有很多翻譯小說,這些小說的原作可能來自當(dāng)時歐美的畫報(bào)、雜志。丁悚因?yàn)槲娜伺笥训年P(guān)系,能接觸到這些歐美的出版物,這些畫報(bào)、雜志上的攝影圖片或插圖對他的創(chuàng)作產(chǎn)生了影響。而丁悚又通過媒體網(wǎng)絡(luò)和教學(xué)活動將這種被他中介化、本地化的風(fēng)格傳播給更多人,對當(dāng)時上海都市文化的形成產(chǎn)生影響。這些關(guān)系和連接是可以繼續(xù)深入探究的。

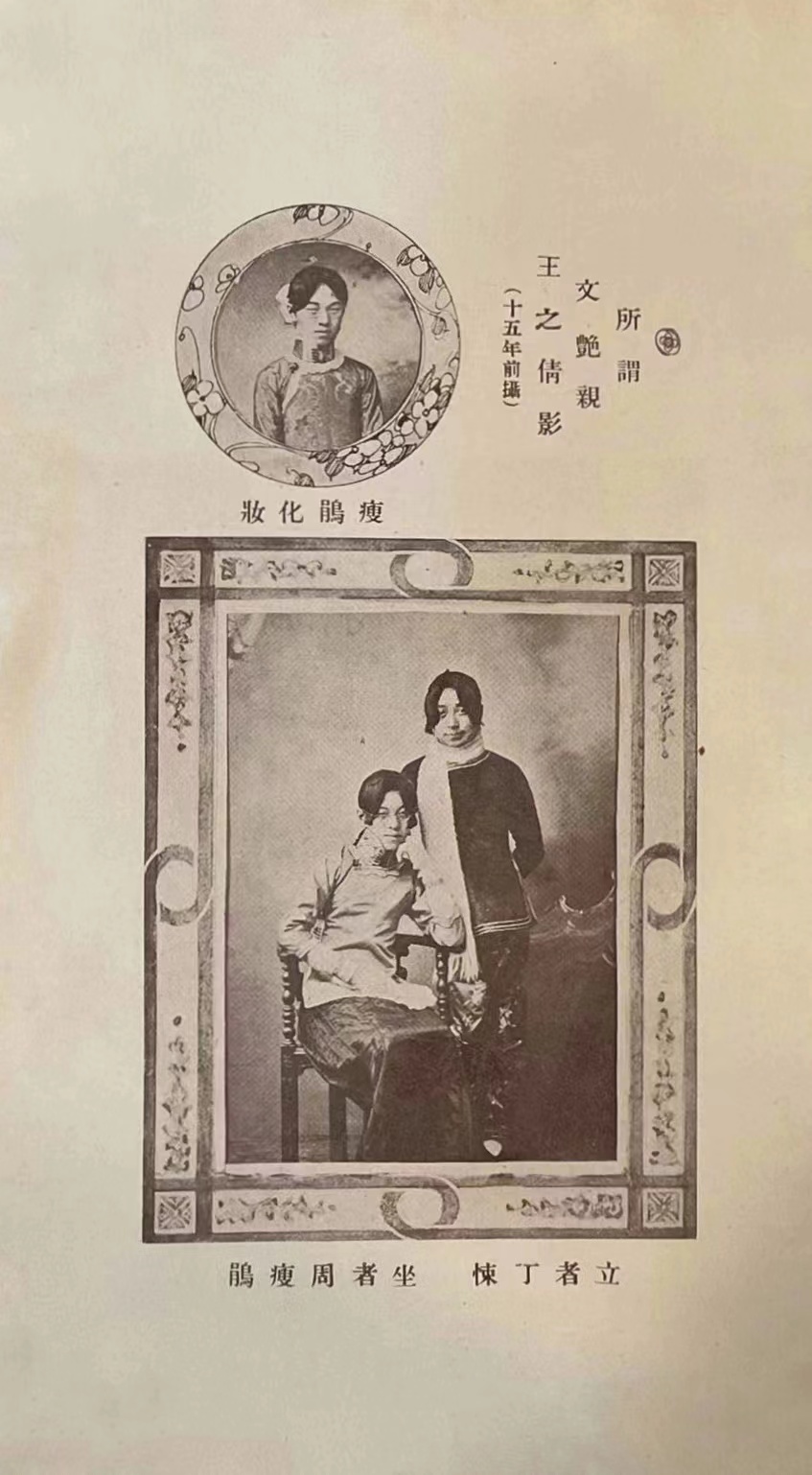

化妝照:立者丁悚,坐者周瘦鵑1924年 刊載于《半月》1924年第3卷第13期

展覽現(xiàn)場

胡新亮(良友文化品牌負(fù)責(zé)人):

在丁悚之前,我們知道的是他的兒子丁聰。丁聰在1930年代時候是《良友》畫報(bào)的編輯,那時候的畫報(bào)主編是馬國亮,后來因?yàn)椤鞍恕ひ蝗睉?zhàn)事,他們又到香港編《良友》畫報(bào)和《大地》畫報(bào)。今天看這些畫報(bào),我們驚嘆于當(dāng)時丁聰?shù)乃囆g(shù)創(chuàng)造力。因?yàn)樗粌H是畫漫畫,寫文章、編畫報(bào)的技術(shù)也非常過硬。通過展覽,我從丁聰進(jìn)一步了解到他的父親丁悚先生,非常全面和生動,而且我覺得策展人顧錚老師和策展團(tuán)隊(duì)做出的這次展覽可觸可及,而且近乎人情。

勞苦光陰 潘冷殘 攝影 1928年 刊登于《良友》畫報(bào)1928年第32期 由得所文傳惠允

丁悚展可以作為一個觀看中國從古典到現(xiàn)在轉(zhuǎn)換時期人群變化的范本。丁悚先生的身份在當(dāng)時介于古代文士和知識分子之間,他們用漫畫作為參政議政的武器。作為現(xiàn)代知識分子,丁悚先生有著充分的擔(dān)當(dāng)意識。他的漫畫無論是諷刺時政,還是拿都市生活開玩笑,藝術(shù)表達(dá)力非常地道、準(zhǔn)確。在中國文化和社會轉(zhuǎn)型期,丁悚先生在美術(shù)、設(shè)計(jì)、攝影、結(jié)社、雅集、唱和等方面,聚集了大量的社會活動和文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作,是一位通才式的人物。

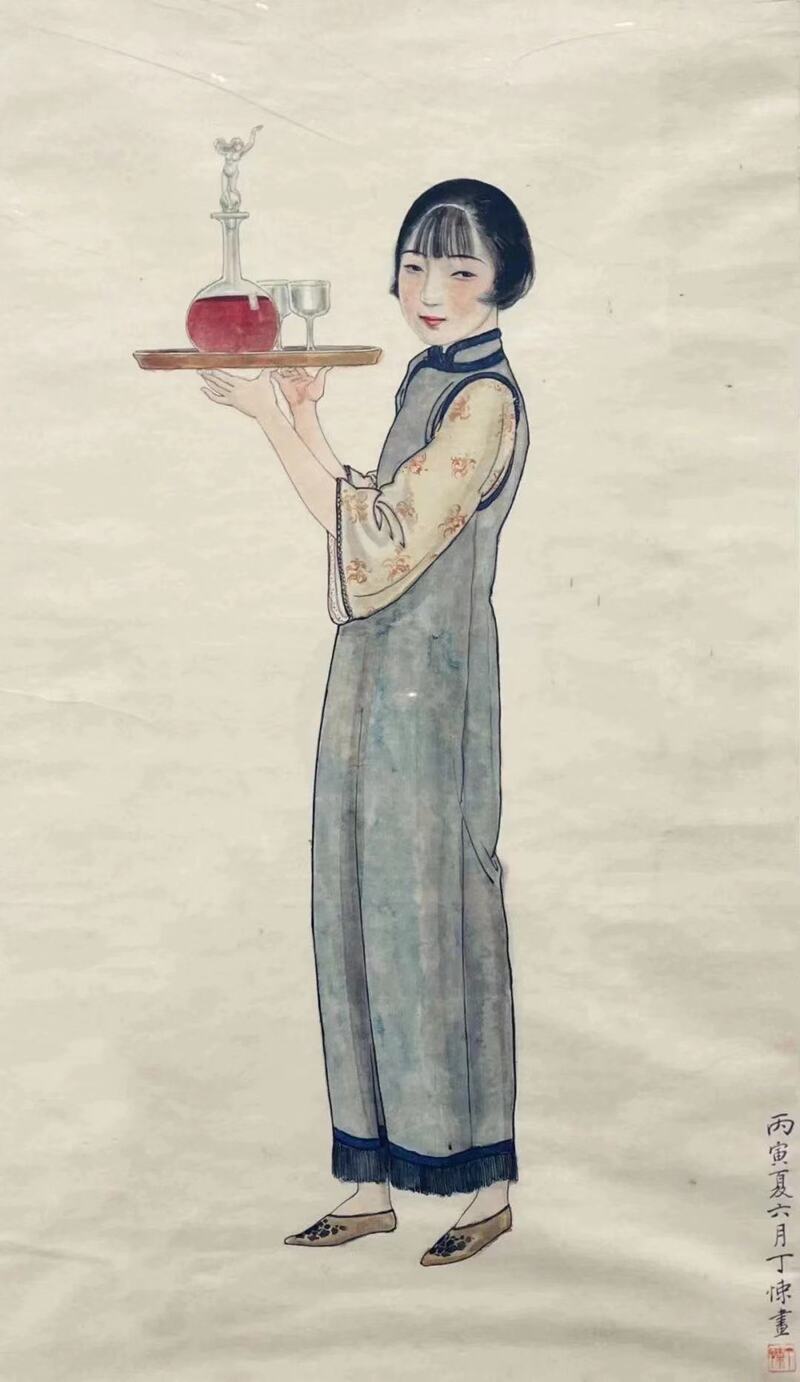

這次展覽我先后看了四次,我發(fā)現(xiàn)了一個有意思的現(xiàn)象,丁悚先生1910-1920年代繪制的女性形象比較偏中性,有著濃厚的中國古典畫風(fēng),是木刻石印線條畫的味道。而到了1920年代末就逐漸摩登靚麗起來,藝術(shù)更加純熟,更加有現(xiàn)代都市的情趣,畫面感跟現(xiàn)代城市的情調(diào)很吻合。

丁悚先生的藝術(shù)遺產(chǎn)對于把海派文化作為無可替代的資源的文化工作者、內(nèi)容生產(chǎn)者們來說,有著非常重要的活化價值。

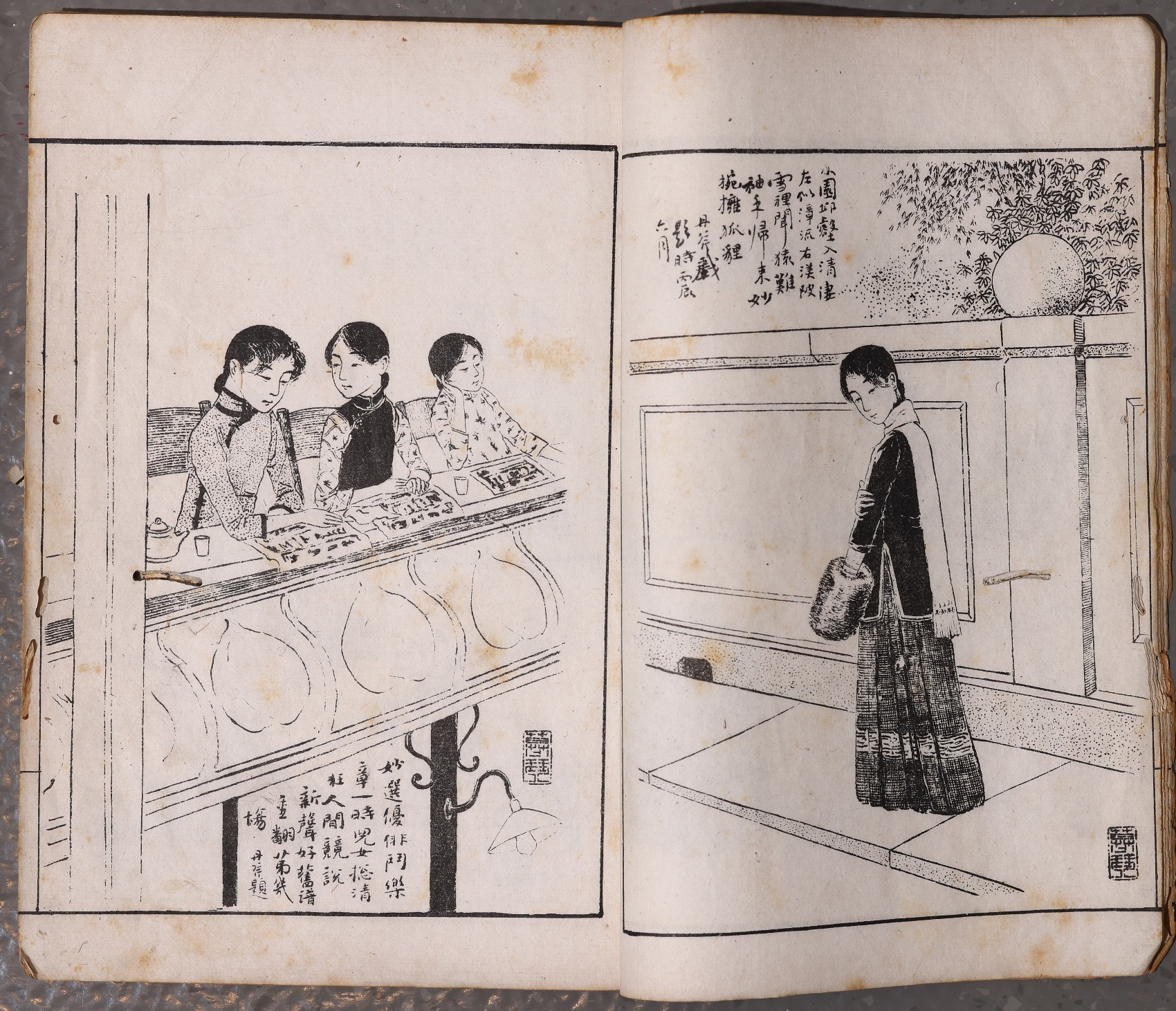

《丁悚百美圖》1916年仲秋初版-內(nèi)頁4 20×13.5cm 上海市歷史博物館(上海革命歷史博物館) 藏

林泓(M藝術(shù)空間主理人) :

我抱著學(xué)習(xí)的態(tài)度談?wù)剛€人的感受。

有一句話叫“日光之下沒有新事”,我們以為這個是新的,其實(shí)在很多年之前已經(jīng)發(fā)生過了。從展覽回看過去到當(dāng)下,人們對美好生活和對精神的追求是一直存在的,人對權(quán)力欲望的追求也是一直存在的,人性并沒有改變。同時,我也看到一個時代的精英人群所處生活環(huán)境狀態(tài),人的衣著打扮是十分講究的,他們生活得相當(dāng)?shù)木拢麄儍?nèi)心對社會的認(rèn)知、批判、表達(dá),也是相當(dāng)?shù)淖杂伞7从^現(xiàn)在我們是進(jìn)步了還是退步了呢?也許物質(zhì)上我們是進(jìn)步了,但是其他呢?無論如何我們還是懷抱希望的,因?yàn)榭吹浇裉爝€有這么多人在反思,在思考,還愿意花這么多的時間來研究和探討。

臨流獨(dú)坐 郎靜山 銀鹽 29.5x35.8cm 1933年 M藝術(shù)空間藏

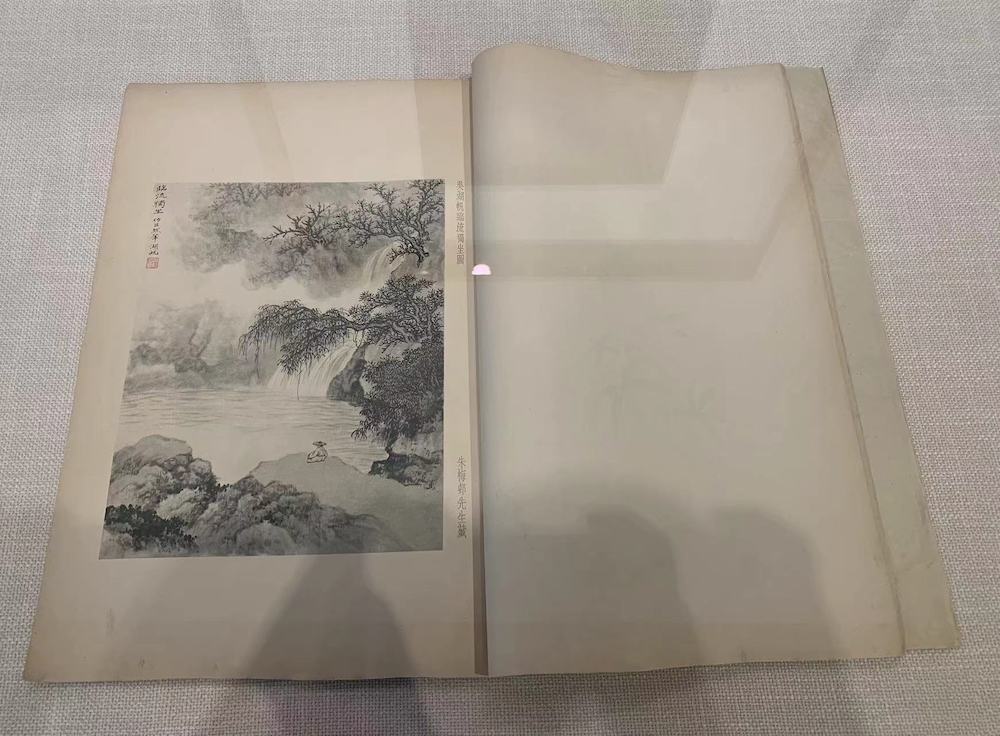

梅景書屋畫集 吳湖帆-內(nèi)頁1 古書籍 38.1x26.3cm M藝術(shù)空間藏

張慰軍(張樂平之子):

丁悚展將一個老的題材的畫展以新穎的方式呈現(xiàn)著丁悚老先生他們那一代人年輕時候的生活。因?yàn)槲腋赣H的關(guān)系,我也很希望了解他們年輕的時候是怎么樣的狀況。從展覽和丁夏先生送我的《四十年藝壇回憶錄》里更多地了解到他們豐富多彩的生活。

我父親十八九歲開始往天祥里跑,所以可以說丁悚和那些漫畫會的老大哥們是他走上漫畫創(chuàng)作的領(lǐng)路人。丁悚也是我父親非常崇敬的一位老先生,甚至于與他的后代,丁聰叔叔,包括丁夏的父親,也是結(jié)了很深的緣。有好多人說起那時候漫畫家們是非常團(tuán)結(jié)的,還和文學(xué)界、美術(shù)界、戲曲界到一起交流。

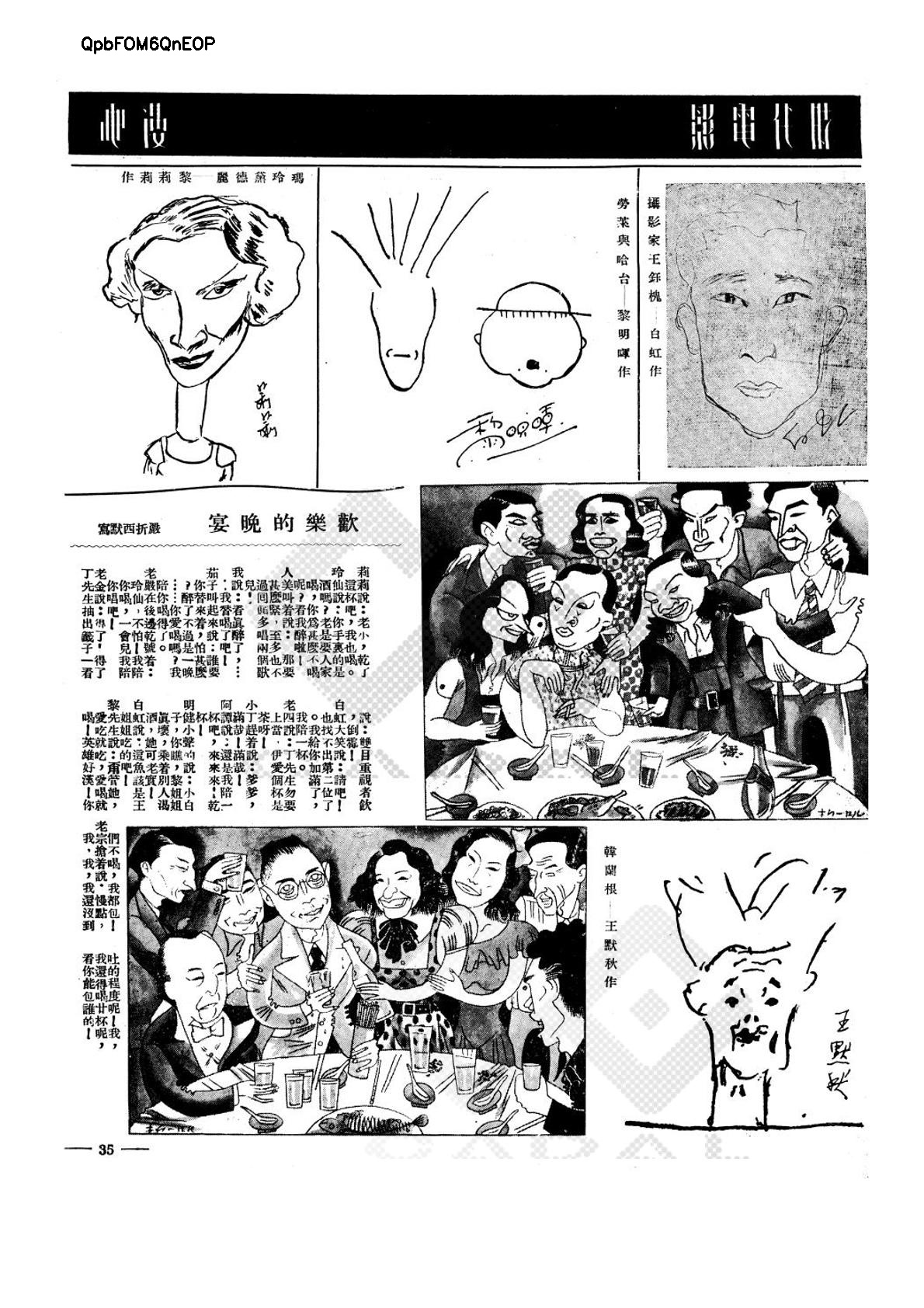

80年代的時候,我陪父親去開美協(xié)會議,碰到了黎莉莉(電影演員),她看到我父親就說想想我們年輕的時候真開心,這次又看到半之的父親嚴(yán)折西畫的丁家當(dāng)時家里聚會用餐的畫,也感受到了他們的開心和欣欣向榮。

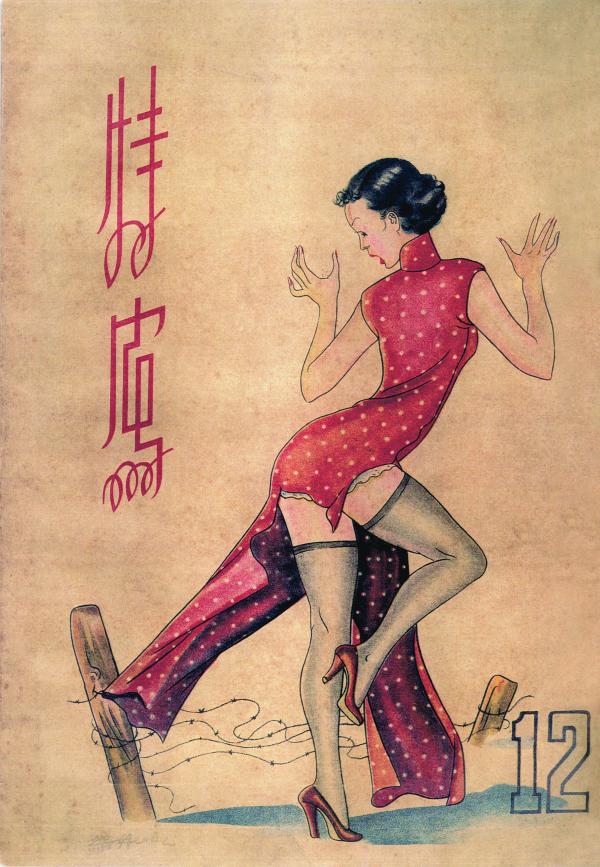

窘《特寫》-封面(寓意戰(zhàn)爭破壞了一切美好)張樂平 1937年 由張樂平家屬惠允

嚴(yán)半之(嚴(yán)折西之子):

丁老先生在各個方面,包括紙媒的傳播都作出了很大的貢獻(xiàn)。說他作為一個教育家也不為過。80年代我們看報(bào)刊雜志,看到的都是丁聰?shù)穆嫞赣H丁悚少有人知。我也是80年代以后知道的,記住了丁悚這個名字。包括過去還以為郎靜山是臺灣攝影師。文化是靠傳承的,也希望呼吁一下,客觀、公正的把丁悚與那些即將被遺忘的人們打撈起來,讓我們更完整的了解他們的時代,讓他們不被后人們遺忘。

嚴(yán)折西,歡樂的晚宴 1934年 刊載于《時代電影》1934年第6期

丁小一(丁悚之孫、丁聰之子,丁聰美術(shù)館名譽(yù)館長 ):

感謝顧錚教授和他的學(xué)生胡玥同學(xué)對我爺爺丁悚在各方面藝術(shù)成就的及時“打撈”,今天的研討會對于我今后在豐富丁聰美術(shù)館關(guān)于丁悚、丁聰父子史料展現(xiàn)方面有了新的啟發(fā)和指導(dǎo)。

展覽“父子傳承”部分

丁夏(丁悚之孫 ):

一般顧錚老師策劃的展覽,學(xué)術(shù)環(huán)節(jié)往往是最讓人期待的,他常會有新突破、提出新的觀點(diǎn),這次的丁悚文獻(xiàn)展,給了丁悚這位在藝術(shù)創(chuàng)作方面涉獵面很廣的藝術(shù)家,令人信服的定位和評價。展覽結(jié)束后,還有好多事情要做,包括出版,我們也要想想怎么落實(shí)。非常感謝,也希望老師們多給我們多提意見和建議。

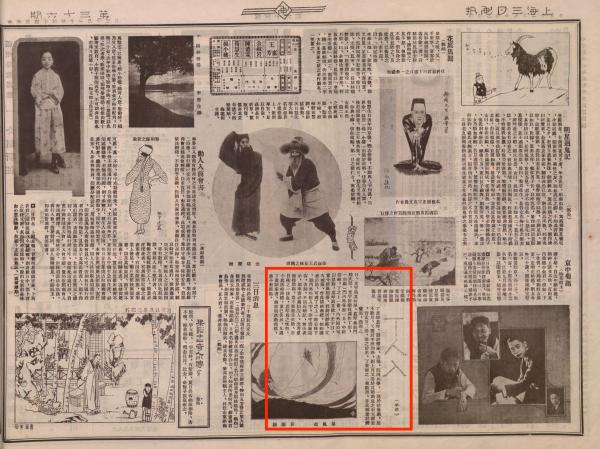

《丁人入》 1925年 刊載于《三日畫報(bào)》1925年11月15日第36期 平君

此次展覽的展品除丁悚家藏外,還來自上海市歷史博物館(上海革命歷史博物館)、上海市美術(shù)家協(xié)會、丁聰美術(shù)館、上海中國畫院、廣東美術(shù)館、中央美術(shù)學(xué)院人文學(xué)院、杜克大學(xué)圖書館,張光宇藝術(shù)文獻(xiàn)中心,以及個人藏家。上海市歷史博物館(上海革命歷史博物館)副館長(主持工作)周群華提出了希望展覽還可以有“下半場”的愿望,“如果有機(jī)會,希望在上海歷史博物館再舉辦一場有關(guān)丁悚另外話題的展覽,將上海的特點(diǎn),海派的包容性和開放性,多元呈現(xiàn)。”劉海粟美術(shù)館副館長張宇,尤其提到了一件來自上海市歷史博物館的丁悚繪制的人物畫原稿。這件作品之前從未公開展出。

劉海粟美術(shù)館副館長靳文藝提出劉海粟美術(shù)館將劉海粟和上海美專作為研究方向之一,同時也在思考怎么樣在展覽中把‘海派’呈現(xiàn)為可觸摸、可感知的內(nèi)容——“把過去的歷史呈現(xiàn)為今天的現(xiàn)場,這樣才能讓觀眾感受到它真實(shí)的存在。”

丁悚《人物鏡框》上海市歷史博物館(上海革命歷史博物館)藏

注:本文根據(jù)研討會速記稿整理,經(jīng)各發(fā)言人審閱。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司