- +1

講座|梁永安&李松蔚&陳賽:《蘇菲的世界》,從文字到圖像

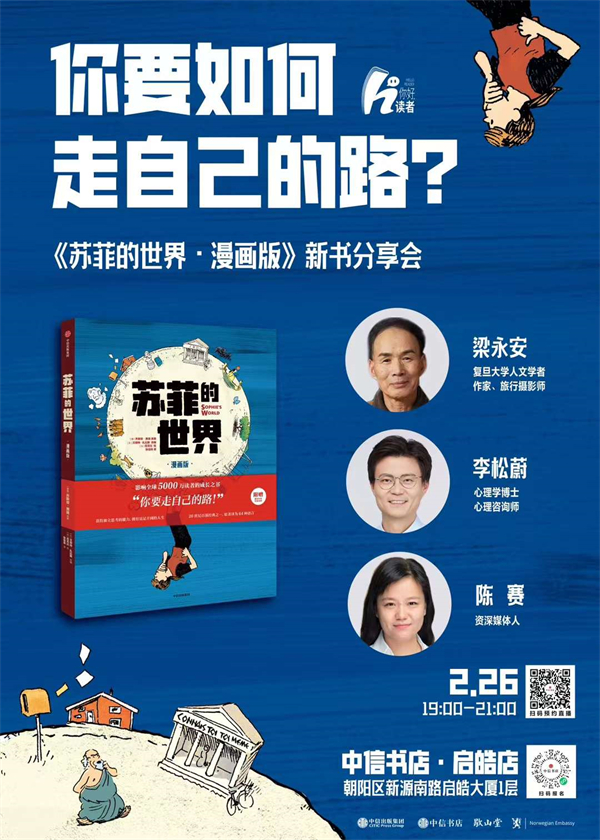

挪威作家喬斯坦·賈德的《蘇菲的世界》,被譽為20世紀百部經典著作之一,暢銷多年。近日,中信出版集團推出了《蘇菲的世界·漫畫版》中文版,并邀請復旦大學人文學者梁永安、心理咨詢師李松蔚與資深媒體人陳賽,結合該書共同探討在不確定的世界中,人要“如何走自己的路”,賦予人生新的意義。本文根據講座的部分內容整理而成。

講座海報

陳賽:《蘇菲的世界》是一本很經典的哲學入門讀物,相信大家或多或少都知道這本書。自從1991年首次出版,30年過去了,這本書一直在被大家反復閱讀推薦,有些讀者可能在學生時期就讀過,有些可能一直沒有時間翻開。也有一些讀過一點,但是沒有讀完,漫畫版是一個很好的契機,讓我們和《蘇菲的世界》,和哲學有一個好的緣分的開始,這可能就是經典的永恒性,總有一代人要長大,也總有一本屬于他們的《蘇菲的世界》。我的問題就從兩位老師自己第一次讀到這本書說起吧。

梁永安:我是1995年左右看到這本書。其實我在高一的時候就喜歡讀觀念大一點的書和主題,比如經濟學、哲學,當時我會覺得讀哲學可以讓我們對這個世界有一種很好的解構。我們從小到大的培養(yǎng),形成了很多唯一,比如兔子和烏龜賽跑這個故事就會告訴你兔子驕傲了。唯一的答案很多。當你看了一些哲學以后,就會發(fā)現(xiàn),比如泰勒斯、蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德,每一個都講得特別有道理,怎么后面的人一反駁一分析,就覺得更有道理。其實越往后面看,就越覺得否定。你看完哲學書就感覺這個世界就沒有絕對和肯定的,這是我對哲學非常有感觸的部分。

后來到大學時期,我學的是文學,但還是保持了讀哲學書的習慣。大二的時候讀了李澤厚的《批判哲學的批判》,是一本研究康德“三大批判”的專著,讀得很入迷。尤其是康德對人的先驗綜合判斷的分析,還有他歸納出的認識論的十二范疇,都讓人的思維煥然一新。我一直覺得,每一個人,一輩子一定有一個非常重要的事情,就是要學哲學,讀點兒哲學史。好的哲學史既是知識性的,也是思考性的,哲學能賦予個人開闊的精神生命。

我第一次看到《蘇菲的世界》這本書的時候,就覺得它從一個非常感性的角度來講哲學史,當時我覺得讀這樣的書可能對讀者來說更加心悅。

《蘇菲的世界》,作家出版社,1996年版

李松蔚:我很慚愧,我應該是高中的時候買了這本書,我記得是綠色封皮的文字書,買回來之后就看了一些,覺得有點枯燥。因為它前面還是比較中規(guī)中矩,說蘇菲收到一封信,別人跟她講哲學的淵源,后來就沒有看下去了。我是在上大學以后,有一年回家又重新把這本書翻出來看。我讀到后半部分,就完全恢復了對前面的印象。你們知道,這本書是書中書的結構,蘇菲是一個被創(chuàng)作出來的人物。在這本書中,是有一個人在寫這本書,而這個人物不斷對自己和自己所在的世界進行思考,她逐步意識到我是被創(chuàng)作出來的人,而且試圖反抗被創(chuàng)作的命運,最后結果是她切斷了與這個世界的聯(lián)系,于是她成為一個獨立的個體。所以當時看的時候,對我來說是很震撼的,可能一開始看亞里士多德、古希臘文學都是遠古的一些哲思,甚至從神話的角度去理解人是什么,但是你看到最后發(fā)現(xiàn)這個問題發(fā)生在你自己身上,就是我是誰,我從哪里來的,以及你也會開始思考我所存在的這個世界的根基是什么,這個感受我記得還蠻奇妙的。

陳賽:我看過《世界奇妙物語》里面的一個小短片,應該是父母給了孩子一個禮物,打開一看,里面是一家人的玩偶在吃飯,就跟他們一樣,其實他們家也是被觀看的玩偶之家,不知道外面是否還有一個。這里面的蘇菲是一個15歲的小姑娘,我覺得對于一個15歲小孩來說,你要通過這個來進入哲學史是有難度的。我記得在高中或上大學的時候讀到這本書,讀得似懂非懂的。讀哲學史的感覺是好像什么都說了,又好像什么都沒有說。但是我確實是這次重新翻看這本書才意識到,最后蘇菲發(fā)現(xiàn)自己是書中的虛構角色,突然很強烈地想起來自己當時看那本書震撼的感覺。因為你看到一個人活在另外一個人的意識里面,另外一個人活在作者的意識里面,作者在提問你到底是誰?你自己是誰?這是種很奇妙的感覺。

兩位覺得這次以漫畫的形式來改編的話,跟文字版有什么不一樣的地方呢?哪些地方您印象比較深刻?

李松蔚:我印象很深的地方是書的結構。我翻這本漫畫的時候,還是挺想知道它用什么形式表現(xiàn)這個事情。因為原著中,小女孩的父母給了她一些手稿,手稿里面是蘇菲的世界,所以我想知道漫畫的人物是以什么方式意識到自己在漫畫的世界。我記得有一個場景,蘇菲爬到畫框之上,她抓住畫框,覺得這是唯一能對這個世界做的反抗。我覺得這個效果跟文字的表達是一樣的,對我來說比較有沖擊力,我可以看到一個所謂二次元的人物,突然要掙脫二次元給她的框架,這是一種很直觀的沖擊力。

梁永安:現(xiàn)在全球化階段,文化變遷,從古代以來口語、口頭傳播到后面變成書寫,之后就是大規(guī)模進入視覺時代。以往是在文字,在書寫里面去沉思、表達,因此文字里的時間維度是非常有滲透性的,閱讀和思維之間存在一個非常綿延的過程。但是它有一個很大的文化門檻。一般來說,你要看懂哲學,還是要費一點心力的。當代世界,其實在文字、書寫和視覺之間,需要有一個非常好的轉換,但是大規(guī)模的影視作品,大眾化的屬性非常強,所以留給哲學的余地不是很大,它的結局往往是比較潤滑的。比如說美國文化評論認為好萊塢電影是整個美國最大的吸引人的模式,那個結局總是挺好的。所以從文字到直觀、可視,這里面的難度其實是不小的。

我看《蘇菲的世界·漫畫版》的時候,覺得它從文字到視覺的轉換,這一步走得特別好,是一個特別不容易的、順應時代性需求上的轉換。而且,這本書從一個傳統(tǒng)的精英的書寫形式轉向一種大眾的視覺形式,同時又把哲學這樣一個批判精神和思想性帶進來,這也是特別需要的。所以我在閱讀這本書的時候非常愉快。同時現(xiàn)在中國需要一個思維方式的轉變,特別需要思維方式的現(xiàn)代化。哲學的邏輯是最有力量去推動的,因為思維方式不能放在因果和日常里面,而是一個系統(tǒng)的哲學的吸收,這是思維方式轉變的關鍵力量。比如我在課堂上經常講柏拉圖和他的洞穴理論,往往是我描繪了半天,學生聽著云里霧里,需要借助想象。但是這本漫畫書用了一種全景化的表達方式來描繪洞穴理論,我覺得這個就很生動新鮮。

陳賽:你說它不是簡單的解說,而是視覺的刷新。你說的是洞穴的畫面嗎?

梁永安:對,就像一束光。這種形式的轉換非常適合這個時代內在的文化要求。

《蘇菲的世界·漫畫版》,【挪威】喬斯坦·賈德/著 【比利時】文森特·扎比斯/改編 【法】尼克比/繪,中信出版集團,2023年3月版

陳賽:李老師,書中有什么讓您感到震撼的畫面嗎?

李松蔚:有一幕是她在鏡子的碎片里面看到一個小女孩,她回到自己所在的世界,那一幕的分鏡很震撼,她一下子躺在那里,她說我得搞明白這是一個什么樣的游戲,不然會很不妙。就是她突然一下子大夢初醒,意識到這個事情跟她現(xiàn)在所在的世界的根基是有關的。因為我還蠻喜歡看漫畫,喜歡通過分鏡傳遞的懸念感和節(jié)奏的變化。

陳賽:這個叫圖像小說吧,是過去十幾年來突然興起的一種文學的媒介形式,就像中信出版社出過《人類簡史》的圖像小說版,我記得當時有安排我采訪過赫拉利。我記得我問他,像圖像小說這樣一種形式,對于一個歷史學家來說,在重新書寫歷史的時候,會不會有跟文字不一樣的地方。他說圖像小說的形式會允許他去問一些用文字思考歷史的時候不會思考的問題,比如說當歷史學家寫火是什么時候被發(fā)明的,他只要回答火是什么時候發(fā)明的即可,但是畫的時候,必須思考發(fā)明它的這個人到底是女人、男人、孩子、年輕人?是用木棍還是石頭?你不得不去處理這樣的細節(jié)。所以我想問一下梁老師,《蘇菲的世界》不只是一本哲學普及書,是以虛構小說的形式來寫作的,從某種角度來說,它是一個文學的作品。您覺得圖像小說這種形式,對這本書提出哪些新的挑戰(zhàn),就像歷史學家看待歷史的視角也會不一樣?

梁永安:畫這本書的內容不是簡單的。以前都是腳本,比如說一部小說,就是把情節(jié)、人物再現(xiàn)一下,那個時候比較簡單一些。你要畫這本書,肯定有自己的哲學。這個世界太復雜。其實我看這本書上畫洞穴,不僅僅是蒙昧時期沒有光和沒知識的原始人在洞穴里面,越到現(xiàn)代世界,洞穴很多,人工建構出來了很多復雜,不管是通過學術還是什么形式,一旦掌握話語權,進行邏輯構造,就會構造出一個個洞穴來。其實真正的哲學,真正的思想,對我們有很大的沉淀、廓清、直覺,可以釋放人的清新的生命。如果這本漫畫使人在哲學的螺旋里面不停地打轉,那就不行了。事實上,這本書讓人很解放。真正的思想是很直接的。叔本華有一段話講得特別有意思,叔本華是特別歧視女性的,她把女性描述得簡直不像樣子,他描繪了女性的身體形狀,他說這種還能做人嗎?這種話是特別糟糕的。但是他說女性看問題比男性有時候還要深刻,因為她一眼就看到本質,不會像男性一樣繞來繞去,弄這么多復雜的疊加。

其實我覺得漫畫真的要有很好的理解,它不是對這本書的理解,是要對生命、世界、人的生活,對復雜化以來的東西(的理解)。尤其是繪畫方面,比如說你給他看5秒,上面寫3行數字,很多人一起看,然后撤掉,讓你把數字寫出來,幾乎沒人能寫出來,但是有些人就可以寫出來,寫出來的人不是他記憶力好,是他保留原始的視覺思維,看了以后視覺不消散。他不是記住數字了,而是他腦子里有一個畫面,他就照著寫出來。人類越進化這個能力就越差,后來搞出很多越來越復雜的間接的思想邏輯。我覺得漫畫的形式,確實給人一種透視的、面對世界本原的極簡主義。我們一切的目的是讓人活得更單純、更本真,所以我覺得看這本書的時候非常透亮,這一點非常好。

李松蔚:我在想,我當年作為一個中學生看不下去,就是因為蘇菲的哲學老師在一開始給她講課的時候,都是寫一封封信,信是以文字的方式來傳達的。我看這些文字的時候,雖然知道這是一個故事,但是我覺得是一個教材,只不過把很抽象的哲學理念放到故事的框架里面。我讀這些信覺得很枯燥。我看漫畫版的時候就很好奇,它會怎么改編呢?我發(fā)現(xiàn)它把整個哲學老師教導蘇菲的過程圖像化了,變成一個故事,那個沖擊力是完全不一樣的。

陳賽:我覺得漫畫一定程度是降低了哲學的進入門檻,但是如果你把哲學簡化之后,它一定會喪失一部分的嚴謹性,是這樣嗎?

梁永安:哲學要看兩部分,比如說黑格爾的哲學,比如說絕對精神怎么從無到有,一步步演化,這個過程看著繞來繞去,但最后結論很簡單。這里面有兩個部分,一個是觀念,也就是達成一個結論,還有一個是思維的過程。這兩個都是非常寶貴的。所以,如果你把哲學史簡約一下,可以把邏輯高度同化,但是喪失的是思辨的過程。人腦為什么這么大,很大程度上都是在思辨的過程中出來的,所以我說這本書的難度在于,它要在一個故事敘事里面打開思辨的邏輯。雖然哲學的整體思維過程很難在這本漫畫書中展開,但是它圍繞某些集中的問題,表述哲學家針對這些問題的不同處理方式,以及哲學家互相之間是怎么樣建立批判關系、質疑關系等。

從讀者的角度看,不是要求你看了這本書就得上哲學學院,而是在閱讀的時候在腦子里面產生質疑,意識到結論不是固定的,前后邏輯不是松散斷裂的,不是各說各話的,形成了內在的生命。我覺得大部分人讀這種書不是想自己研究哲學問題,他可能對生命有一些疑問,而在閱讀某一部分的時候,有一種打開感,而這又是在一個體系里,我覺得有這個功能。

所以我覺得對這本書要求不能太全面,也不能太哲學化,而是介于哲學、歷史、文學這樣一個文史哲融于一體的寫法。

陳賽:可以這么理解,這些書里面提出來的問題,雖然是過去哲學家思考過的問題,但是只要有一些問題跟你當下的體驗產生共鳴,在一定程度上解答你的疑問,可能它就是你進入哲學的一個入口,是這樣嗎?

梁永安:是的。

陳賽:就好像他說犬儒派的時候,提到一句話,你要選擇做自己,然后第歐根尼帶個鯡魚上街,但是可能在蘇菲和第歐根尼對話的時候,她立刻想到喜歡在社交網站上得到別人點贊這件事情,就有一種共鳴,是嗎?

李松蔚:對,是的。因為我一直覺得對于哲學,嚴謹是我們在回答這個問題時追求的東西,但是我覺得哲學第一步是提問題。剛才老師說到愛智慧,什么是愛智慧呢?首先是驚奇。我原來以為有答案的東西,其實不是個答案,或者不是唯一的答案。我覺得這件事情是所有哲學的起點,我們首先對我們身處的環(huán)境,對當下的東西有一點不確定。這個不確定會撬開一個口子。至于我從這個口子進去之后,我要花多少工夫搭建出一個對我來說有意義的世界,我覺得這是第二步的事情。所以我覺得一本入門書,并不是要給你一個嚴謹的哲學大廈,否則很多人望而卻步,會覺得這個東西跟我有什么關系。我覺得入門書是為了把人的大腦搞亂,必須在很確定的生活里面搞點事情,讓人產生懷疑:在以前確定的生活中,真的知道我在干嘛嗎?一旦人開始產生這個疑問,我覺得入門書的功能就達到了。

陳賽:而且它可以作為討論的一個起點,對嗎?

李松蔚:對。

陳賽:這本書也不會說你買一本給你的孩子,讓他自己去讀,而是一個很好的對話的材料。

李松蔚:是的。

陳賽:李老師是心理學家,作為一個心理學家怎么看待這本哲學入門書呢?

李松蔚:其實心理學也是哲學的一個分支,我以前在北大學心理學的時候,我們系所在的樓是哲學樓,我們一直都覺得心理學可能是在試圖遵循著某些現(xiàn)代科學的規(guī)范去解決一些哲學問題。這個哲學問題仍然是:我是誰?以及我所在的世界從何而來?我要用什么樣的眼光去看待這個世界?為什么我上大學的時候,再回去看這本書,就是因為《蘇菲的世界》里面提到很多哲學觀念,它在很大程度上是很多心理學觀念的根基。比如說可能這個東西之所以把它叫做臺子,不是因為這個東西本身具有臺子的性質,而是可能頭腦當中已經存在一個關于臺子長什么樣的圖式,所以才有這樣一個命名。有很多類似這樣的心理學的觀念,背后其實都有哲學的淵源的。我覺得心理學到現(xiàn)在為止,仍然有很多問題沒有辦法真的給出確定性的答案,仍然也是試圖從看上去很科學的角度,去幫助人們對自己當下的生活給出不一樣的見解。可能過去覺得很痛苦,覺得之所以很痛苦,是因為我的原生家庭。如果我們換一個角度去看,可能我對我的生活,對未來的生活有選擇權。不一定因為過去經歷什么事情,代表我將來有什么樣的生活。當我們有這樣一個意識的時候,我們可以從原來的敘事里面走出去。其實我覺得這些東西都是從哲學的角度對人的困境做出一個回應。

陳賽:你看這本書,蘇菲遇到很多奇奇怪怪思考的人,這些哲學家,他們思考的方式跟普通人不一樣,每個人都有一套他們看待世界的方式。蘇菲在里面做了一個選擇,她說我既要做斯多葛派,又要做伊壁鳩魯派,我要做一個快樂而清醒的女孩,我覺得她的選擇特別好。如果讓您兩位去選,你們想遇到哪一位哲學家,更愿意跟他一起呢?你會選擇誰?

梁永安:我首先要說一點就是這本漫畫沒有把原著全部東西都畫進去,而是選擇性的,把一些特別重要的部分選進來了。比如說這本書里突出強調了斯多葛主義,書里有一句話對我們當下的青年或者當下人的生存還是蠻重要的:一個人一定要有力量,去承擔你不能改變的,一定要有勇氣去改變你能夠改變的。我們年輕的時候,有時候就會想和這個世界做一番對抗,但實際上歷史、社會和人類生活就這樣,很多部分都是你必須承擔的。但是我們人的意義,我們自己面對世界的價值就在于你也可以做出你可以改變的事情。其實這一點,我覺得讓我選擇的話,我還是相當贊成斯多葛主義的。

但是另外一方面,從哲學史上來說,我最敬重的還是康德這樣的哲學家。我覺得他熱情如火,他一輩子沒結婚,人生安靜有規(guī)律,每天比鐘表還精確,但是實際上內在的人文主義的熱情像巖漿一樣,他把它化為思考的能量,這一點我是特別欽佩的。因為他講啟蒙運動的那段話特別好,他說:這個世界上的很多人,不思考已經變成第二天性了。他從來沒有想過自己要承擔面對這個世界的選擇和判斷,他們已經完全習慣于把自己所有的選擇都交給別人,如果一旦交給自己就會無限恐懼。

《康德傳》里說,康德有一次在草地上散步的時候,一陣風吹過來,把前面兩個淑女的其中一位的帽子吹掉了。這時候康德雖然老了,但是他馬上快步小步追上去,然后把帽子撿起來,還找了幾朵小野花別上去,再交給人家。這個事情就特別浪漫和藝術。我就很喜歡這種,有些人有一些小浪漫,表達出來是一百分的浪漫,有些人是無限浪漫,但是表達出來的是非常非常的優(yōu)雅。我還是比較喜歡斯多葛主義的力量,以及康德這樣一種火熱的內在。

李松蔚:因為我自己的工作當中,接觸比較多的就是當代人的困惑,我覺得其實都是存在主義的,所以我花了很多時間讀存在主義的哲學,讀得似懂非懂——確實很難懂,現(xiàn)在還是似懂非懂。我很喜歡這個流派,因為它至少是在提出當代的一個問題,我相信很多年輕人,如果讀早期像理性主義的東西,大家會覺得這個東西說得很對,我同意,但是跟我們生活關系不大。存在主義是我們真的面對的問題,因為真的沒有一個所謂先驗的,你作為一個人應該怎么活著的框架。這個事情已經真實發(fā)生了,我們在座的每個人都不確定幾十年以后會在哪里,過什么樣的生活,甚至不知道生活是不是好的,我們發(fā)一個朋友圈,總會有人點贊,也總會有人表達他并不認同。每個人只能靠著自己主觀的偏好或者一些機緣選擇自己的人生。但是一段時間之后,這個選擇我們也不確定在多大程度是對的,甚至不知道找誰確認這個事情。我覺得梁老師也會遇到這種情況,有些人會因為我們看起來有一點知識而將我們當作一個權威,然后問我們,這樣活得對不對,或者我今年20歲了,我應該很迷茫,不知道將來考研還是工作,有很多這樣迷茫的問題。我們今天面臨的處境,并不存在任何一套標準,告訴你就這樣去過,因為這樣的東西不存在。所以我覺得我們自己也都好像要面對存在主義的課題,就是我們怎么樣在當下這一刻確認自己,勇敢去做自己的選擇。

陳賽:蘇菲好像還沒有遇到存在主義哲學家。

梁永安:在后面。

李松蔚:我覺得她最后的選擇,像是一個存在主義的選擇。

陳賽:是她逃離嗎?

李松蔚:對,這本書是上冊,剛才問了下冊,法國還沒有出版,今年下半年法國會出版,我覺得下冊會精彩,應該會講她怎么從這本書逃出去的,但是逃出去就會面對各種選擇造成的代價,以及巨大的不確定。

陳賽:她作為一個虛構人物,要承擔什么樣的代價?

李松蔚:在文字版的書中,我印象中她搞了一個生日宴會,在這個宴會上做了逃亡宣言,當時她的鄰居,包括她的媽媽都非常崩潰。在虛構的世界里,虛構的人物竭盡所能在阻擋蘇菲。蘇菲告訴自己,你們都是不存在的,我也不需要為了你們的阻擋而難受。但是實際上她是有感覺的,我印象里她逃離的時候,是經歷了一些存在主義的瞬間。就是她必須面對所謂由他人帶來的痛苦。

陳賽:我們的處境和蘇菲的處境之間有可關聯(lián)的地方嗎?她作為虛構人物,我們作為現(xiàn)實人物,她的逃亡對我們有什么啟示嗎?

李松蔚:我覺得我們都是逃亡出來的人。我記得我剛剛上大學的時候,我外婆、我外祖母當時還很驚訝地問我,你都考上大學了,國家不分配你工作嗎?因為在她的時代,你作為一個大學生,包括你將來的人生,可能在社會結構里面都是有你的位置的,你老老實實在你這個位置上面把活做好就行了。包括我后來做的各種各樣的選擇,對她來說都是匪夷所思的選擇,她認為怎么可以這樣呢?你受了很好的教育,拿到體制內的位子,你怎么可以辭職了。但是今天我們都面臨這件事情,你不會再拿任何一個框架告訴自己說,那一定是對的。哪怕我媽媽告訴我應該這樣,我也愿意按照她說的試試看,但是骨子里告訴我們,那只是試試看,那不是唯一的。

陳賽:沒有一個確定的答案?

李松蔚:是的。

根據《蘇菲的世界》改編的同名電影劇照

陳賽:雖然蘇菲還沒有遇到存在主義哲學家,但是她在前面遇到的,像亞里士多德就是很明顯的例子。書里面有一句話:人只有窮盡了她全部的潛力,才能快樂。其實這里的“快樂”,應該是幸福。如果轉換成亞里士多德自己的話語,有一個希臘語,就是講人的發(fā)展,不只是現(xiàn)在意義上“幸福”的概念。如果我們今天在跟亞里士多德先生聊完之后,對于當下青年來說,這句話有什么樣的意義?

梁永安:這件事情很重要。為什么呢?因為從柏拉圖到亞里士多德有很大的思想是轉換,柏拉圖的思想核心是演繹法,他認為世界的本質是理念,萬物都是表象,是影子,人的終生大事是要探求理念,按照理念的邏輯去生活。而亞里士多德就不一樣了,他的思維是歸納法的,是要從人生的經驗、實踐中歸納出更深刻的東西。這時候有一種什么要求呢?我覺得亞里士多德為什么變成西方知識之王,這是很有道理的,跟我們當下的青年成長大有關系。按照亞里士多德的要求,人的一生是一個在你生命實踐里不斷發(fā)現(xiàn)的過程,沒有這個過程,你就沒有所謂真正的認識。

我覺得中國青年在目前這個轉型社會特別需要這種觀念,因為青年身上有四個區(qū):

第一個是舒適區(qū)。當下青年人是從小特別被注重的一代子女,在中國經濟大發(fā)展的時候成長起來的。他們在成長過程中不斷有獲得感,不斷被呵護。以前窮人孩子早當家那種從小的分擔基本上沒有了。我們傳統(tǒng)社會,一個家庭就是一個學校,有兄弟姐妹每個人各在其位承擔什么角色,現(xiàn)在的青年人也很少有這個情況。

這樣成長起來會有一個大問題,就是把艱難放在后面去了。實際上我們自己的學生,25歲研究生畢業(yè),馬上就遇到各種事情,尤其是女生,各種焦慮疊加在一起,又是戀愛,又是婚姻,又是職場,原來沒有接受的東西一下子都來了,重壓之下非常難走。所以從舒適區(qū)步入艱難區(qū)之后你要怎么認識?你的生命也要有一個斯多葛主義,也就是你要有力量去承擔你必須承擔的。如果我們不回避,擁有像亞里士多德這樣的精神,你擁有面向經驗的正面的力量,然后會達到柳暗花明,欣然看到了一個發(fā)現(xiàn)區(qū),發(fā)現(xiàn)了生命新境界。

我們很多學生經歷幾年的奮斗、堅持——青年人就是比堅持——堅持不是耗日子,而是不斷進行新體驗,體會生命里之前沒有感受到的,比如寫小說的過程需要你積累,尋找策略,尋找方式、語言風格等。堅持到五六年,你恍然發(fā)現(xiàn)自己什么都值得,突然發(fā)現(xiàn)生命多么好。前幾天看《愛情神話》,邵藝輝作為山西姑娘跑到上海堅持了六七年,一開始劇本都賣不出去,后來一下子就豁然了,因為社會在變化。寫的時候,你也在堅持和等待,因為七八年會成長一代人,社會需求發(fā)生變化,青年喜愛的內容會同步變化,個人的創(chuàng)作和時代的新精神一下子對上了。

但是我們很多人不是這樣。很多人從舒適區(qū)走出來,發(fā)現(xiàn)很艱難,就不愿意出來,停在舒適區(qū)里面,給自己制造各種各樣讓自己停滯不前的理論,最后就陷入到麻木區(qū)里面去了。現(xiàn)在有些貌似合理的麻木區(qū)理論,給自己提供各種解釋。

我們今天還是個實踐的時代,不同的哲學不給你提供絕對真理。所以這時候你會有一個自我發(fā)問。我覺得人身上有兩個基本要素,是人性里面最根本的要素,一個是哲學性,一個是文學性。我們從小是故事里面長大的,任何事情都是描繪的,同時我們又在哲學里面。哲學是我們避之不及的。為什么避之不及呢?如果按照哲學想,你會對自己產生巨大的痛苦,你會覺得自己活得不對,這就是蘇格拉底精神,哲學最大的意義就是歸謬,你自己問三個層次就回答不了了,你會覺得自己活得特別差勁,沒有意義。我們有一個學生,我說你怎么這么優(yōu)秀,學習成績這么好,這么有奮斗精神。她說沒什么,不知道。從小媽媽告訴我,女孩子將來社會發(fā)展空間沒有男孩子那么寬敞,再不努力以后就沒有辦法。于是我從小開始就使勁,努力就變成習慣。但是要實現(xiàn)什么呢?說不出來。所以哲學就讓你說不出來,就讓你反問。在文學身上要不停想象世界的無限可能。這兩個東西加起來,其實是批判精神,最主要的是自我批判,再加上對文學的熱情,那種感受世界、想象世界、創(chuàng)造世界,我覺得這樣就特別好。所以我覺得看這種書對我印象中的這個轉換,就是亞里士多德的歸納、實踐的精神是很好的。歸納實踐的精神是非常重要的。

李松蔚:我想唱一點反調,是唱亞里士多德的反調。亞里士多德說要窮盡我們的潛力,這么多年來,整個西方強調理性,包括強調人對于自我的約束和控制,這個其實是一個非常突出的特點。但是我也真實看到,有很多人,包括我在內,覺得我在人生前30年都有這個痛苦,我理性上知道什么是正確的、應該做的事情,但是我就是不想做。或者說我努力讓自己做了一兩個小時以后就放棄了,比如說在中學的時候,我就是讀不進《蘇菲的世界》,雖然這本書很好。我想說一點心理學的東西,可能跟亞里士多德不太一樣的觀點。

亞里士多德把人的理性比喻成一個騎手,這個騎手在騎一匹馬,這個馬有自己的性子,非常倔,有很多原始的沖動,可是這個騎手通過這種訓練,他要使用這種力量去約束這匹馬走到正確的地方。現(xiàn)在心理學對這個比喻做了一個修正,就是象與騎象人。這時候我們面對的對象不是一匹馬,而是一頭大象。人的大腦在有一個最原始腦之后,會發(fā)展出來比如說跟情緒和感性有關的部分,比如說邊緣系統(tǒng),這個邊緣系統(tǒng)是所有哺乳動物都會有的情緒腦。在這個之上,最近幾百萬年才發(fā)展了一個新的部分,叫做前額葉,這是理性腦,是我們用來判斷什么是正確的事,什么是應該做的事情,包括對我們的情緒進行控制。其實前額葉的部分是很新的,但是力量很弱。理性的力量很弱。我們有很多這樣的實驗,比如讓小孩子吃棉花糖,告訴他說這個棉花糖很好吃,但是你不能吃,如果你不吃的話,你將來就會很有出息,這是真的。如果一個孩子很能控制自己的行為,他確實將來會變成一個很了不起的人。但是我們會發(fā)現(xiàn)如果他控制自己一個小時或兩個小時,接下來他做其他的事情就控制不住了。也就是說,那個理性是會被消耗的,消耗的速度比我們想象得要快。這就意味著如果我們只是想完全靠理性的力量去做正確的事情,其實我們很快就會精疲力盡。

象與騎象人的模型講的是,理性的部分和感性的部分要達到某種程度的和解或者是協(xié)調。提這個模型的作者是喬納森·海特,一個積極心理學家,他為什么提這個模型呢?因為他有一次在一個國家自然公園騎馬,在一個很陡的山地上,接下來有一個轉彎必須要轉,但是馬一直往前走,那一刻他非常緊張,覺得必須要恰到好處地控制它的方向,這樣才能不掉下去。他第一次騎馬,很擔心被馬帶到溝里去,但是他發(fā)現(xiàn)馬根本不需要你控制,馬自己會轉變方向。他就意識到,可能有時候想控制的太多了,但是有些東西其實不需要那么多控制,我可能放下心來,去傾聽另外一個聲音或者意志是什么,可能需要跟它有一些溝通。就像騎象的人不可能靠著自己的力量掰這頭大象,他其實靠的是能夠感知到大象自己的意志,他們之間可能有他們的交流方式,是以合作的方式完成旅途。所以現(xiàn)代心理學講的,跟亞里士多德相比,其實我們也承認說要做正確的事,但是不是單一說靠理性約束自己,把潛力發(fā)揮出來,全部做這件事。因為這個力量也許沒有我們想的那么大。可能我們認為用理性的同時,你要傾聽更大的一些聲音,比如說也許從小父母都告訴你說,你應該學好數理化,但是你可能就是對文學特別感興趣,那時候你需要聽那個聲音的,而不是說一開始就默認我很早獲得的法則就是一個絕對的法則,我們還是需要一邊有理性或者有規(guī)則的部分,一邊有我們的感受和我們跟自己的對話。

陳賽:這個跟亞里士多德說的人要實現(xiàn)他的潛能才能得到幸福,這個點在哪里呢?他可以給我們什么樣的啟示呢?

李松蔚:我覺得如果你能實現(xiàn)潛能,就不成問題。這個啟示在于,人很多時候都會有怨念,就是我好像沒有盡力。我們在這個問題上面是否要責怪自己,可能是我和所謂的理性主義之間的分歧,我覺得與其責怪自己,不如聽一下,對于選擇干什么,我內心的聲音是什么?

陳賽:我之前跟一位哲學家聊哲學和心理學的區(qū)別,他說心理學家都想給大家開一個幸福的藥方,讓這個世界充滿幸福,但哲學家的話,它會更愿意在他們人生中留一點痛苦的空間,保持不安,保持痛苦。聽你的意思,人應該原諒自己。

李松蔚:我覺得人已經很苦了,不需要折磨自己。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司