- +1

她用作品,拯救了 2000 萬個媽媽

周雯靜說,一個藝術家擁有的最大權力就是對世界的詮釋權。

1

去年,周雯靜突然火了。

你可能沒聽過她的名字,但你一定在網上刷到過《女人系列·節 育環》這個作品。

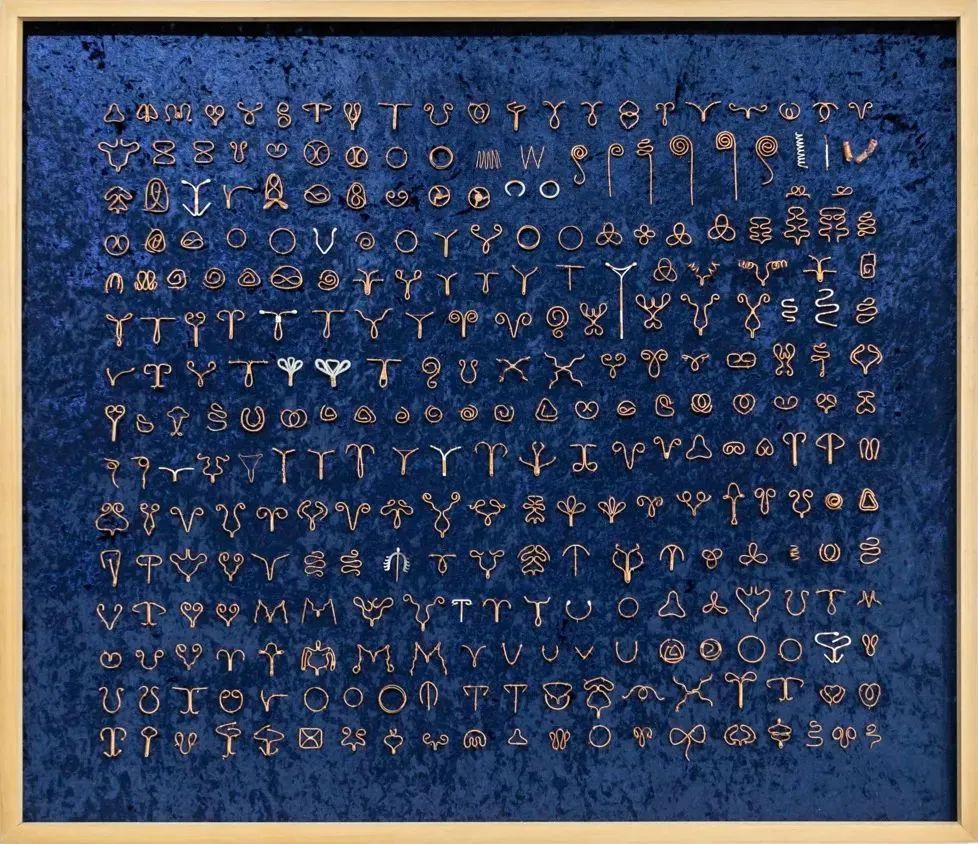

周雯靜作品《女人系列·節育環》

300 個銅質節育環,被整整齊齊、裝扮精美地懸掛在藍色絲絨墻面上,在燈光下絢爛閃爍。如果你不知道“節育環”是什么,遠遠看去甚至以為是女性的某種首飾。

是的,它也可以是“首飾”,但不是華美的代表,而是殘忍的真相,裝點在女性隱秘的部位,可能曾經就在你媽媽的子宮里。

這些形態各異的節育環,參照歷史真實形狀,按照原比例大小制作而成。

你看到多少個節育環,背后就有多少個女性。

世界衛生組織有這樣一個數據:全世界佩戴節育環的女性有 2/3 在中國。國家衛健委歷年統計年鑒數據表明,近 50 年中,有 5.4 億人次女性曾安裝金屬節育器。

很難想象,冰冷的金屬,是如何被嵌在女性溫暖柔軟的子宮里的。有網友形容,就像是在肚子里突然掛了一個魚鉤,令人不寒而栗。我在第一次看到這個展覽的時候大為震撼,在網上搜索過后,得知背后創作人是一位青年女性藝術家。彼時周雯靜已被很多知名媒體采訪過了,但今天,我想以一個女孩的身份來對話另一個女孩。

我們在北京的一個冬夜相遇,穿過窄窄的西四老胡同,抵達一家還亮著燈的咖啡館。

她很瘦,穿一件呢子大衣,一雙柳葉眼,在橙黃色臺燈的映射下清亮又溫柔。她形容自己“很宅”,不擅長社交,也不喜歡出門,大多數時間都窩在家里看書、看電影、睡覺。

日子簡單,靈魂澎湃。

我對眼前這個女孩莫名有些好奇,也許是生活中接觸到的“藝術 家”不多,摘掉互聯網名片和名校標簽,我更想了解她的過去,想知道她為什么做《女人系列·節育環》這個作品,她成長在怎樣的環境里,作為一個普通女性,她又是如何看待女性當下的處境的。

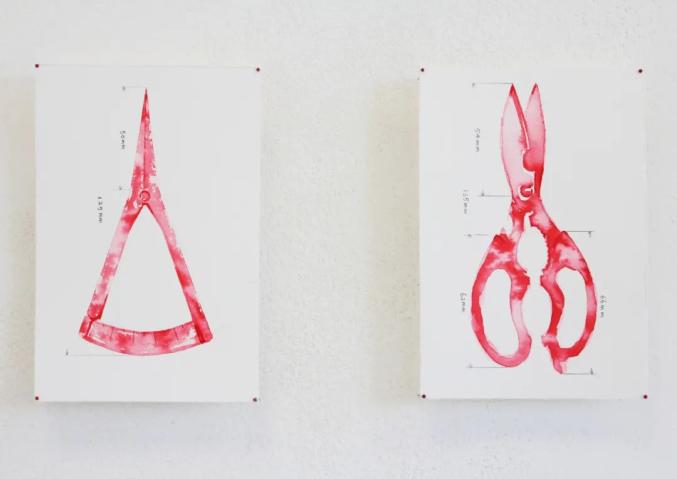

周雯靜作品《紅色系列N°6》

很多人并不清楚,作為社交媒體話題中心的“節育環作品”其實并不是周雯靜近兩年創作的,而是要追溯到更早。

2011 年,周雯靜剛從四川美術學院本科畢業,升入同校的研究生院,她學的是舞臺美術設計。

學校工作室常提供實踐項目,需要外出到劇場工作,學校離市區很遠,每天往返在劇場和宿舍的她并不知道,就在那個冬天,在老家湖南株洲的媽媽也時常奔波于醫院和家之間。

彼時周媽媽剛絕經,想起佩戴了 20 多年的節育環還在子宮里,決定去醫院拿掉。

沒有想到的是,“取環”經歷并不像想象中那么輕松,由于佩戴時間過長,銅環已嵌到身體里了,醫生說需切掉一小塊肉才能取出。

手術過程很煎熬,雖然醫生成功把節育環取出,卻引發了周媽媽的大出血。

在此之前沒有人告訴周媽媽節育環長期不取會造成怎樣的后果。

周雯靜介紹節育環原理

“這些都是節育環的并發癥,主要是佩戴時間過久,且沒做過定期檢查。”周雯靜皺眉道,“這些細節我是后來才知道的,當時做取環手術,只有爸爸陪在她身邊。”

周雯靜的爸爸是軍人,很典型的中國男人,正氣凜然又規規矩矩。周媽媽則是在青年時期就喜歡西方文化的民主女性,喜歡讀《安娜·卡列尼娜》,對自己的生活有要求,是要在亮晶晶的日子里保持儀 式感,在清湯寡水的日子里也能過得有滋有味的女性。

說實話,周雯靜家已經算比較開明的家庭了,可即便如此,“性”這個詞,在她家里依然諱莫如深。

在中國絕大部分家庭里,生育、避孕、男女器官都是不被允許擺到臺面上來說的,不只是周媽媽一家,我們身邊的家庭又何嘗不是如此?

那些羞于表達的身體符號,最終的呈現方式只能變成體檢報告。周雯靜說:“如果不是這場手術,我和媽媽可能永遠都不會聊起節育環,我甚至都不會知道這個東西。做完手術趕上春節,醫院的門診緊張,病情又被耽誤了一陣。

從那開始,我媽媽的身體狀況就不太穩定,現在雖然恢復了,但仍需要定期去醫院做檢查和一些小的治療,可以說,節育環帶給她的傷害永遠無法徹底撫平。”

T字型節育環

這時起,周雯靜開始意識到,這不是她們一個家庭的故事,而是中國千千萬萬個家庭的縮影。

于是周雯靜著手研究節育環,直到2014年創作出《女人系列·節育環》,使用了與早期節育環相同材料的“銅”,按照原比例大小制作而成,這是周雯靜研究生時期的畢業作品,也是她的第一件當代藝術作品。

她以一個年輕人的視角,將兩代女性對節育與避孕問題的討論公開透明化,她不僅從一個藝術的角度出發,更是從人類學、社會學的視角去回顧“母親們的一生”,探討她們作為女性的權利與犧牲。

從 2014 年的畢業展到現在,“節育環”這個話題被徹底扯下遮羞布,成為大眾討論的一個話題。

隨著新媒體發展和女性意識崛起,這個話題在這兩年達到空前熱度,周雯靜的作品再次成為“引爆點”,帶著塵封的被壓抑的女性故事殺回我們眼前。

2

“沒想到過了這么多年,它突然就火了。”周雯靜喝了口咖啡,搖搖頭,“我開始意識到在今天藝術介入社會的可能性。”

鋪天蓋地的媒體采訪使得周雯靜收到成千上萬條私信,來自不同年齡、不同性別、不同生活背景的人主動和她分享關于節育環的故事(佩環和取環都有),有大齡母親,也有心疼媽媽的女兒,還有主動關心身邊女性朋友和家人的男生,他們口中這些觸目驚心的真實故事比電影更有沖擊力。

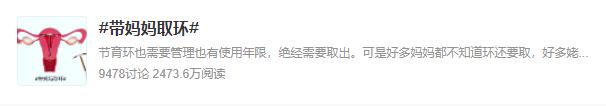

很多年輕人因關注到節育環而開始和母親有了第一次深入交流。僅B站一條視頻里,就有4000多人在彈幕上說他們的母親也佩戴了節育環,還有人在微博上發起了“帶媽媽取環”的話題。

微博話題

截至我寫稿子的這一刻,微博話題已過 2445 萬的閱讀量,有超2000 萬個真實的年輕人帶著自己媽媽去取環。我隨便翻了翻,就看到很多人分享出的細節,如因佩戴時間過久,很多媽媽的子宮發炎卻不自知,長年佩戴導致子宮下墜造成腰疼,更有甚者誘發子宮肌瘤、子宮癌,許多媽媽到了醫院才知道。

周雯靜說:“節育環本身是中性存在,但必須佩戴科學、謹慎注意佩戴時間、定時體檢。任何工具的使用都是有規則方法的,但在過往的文化語境中缺失了這部分,才會導致一個又一個悲劇。”

山西太原人張雨,1992 年上環。但是因為她的宮口過于小,國內最小的環她都戴不上,于是她選擇了一個進口的T 字形的環。可是佩環的幾年,她一直不停地出血,時常從家里的臥室走到廁所就會滴一地的血。在此期間她不斷地就醫,可是醫生給她的醫囑僅僅是— 你再忍一忍,等到 40 多歲你停經了,子宮萎縮了,就不會出血了。

可是這一忍就是 20 多年。醫生對她說,因為你的身體里有異物,所以你的身體一直出現排異反應,你的子宮內膜在不斷地增生。終于在她 55 歲的時候,醫生對她說,你需要摘除整個子宮。

以上這個案例,來自周雯靜在 App“全現在”與《財新》媒體采訪中的自述。

有人說,被遺忘的節育環,猶如長進肉里的“定時炸彈”。

慶幸的是,在節育環話題被推到風口浪尖后,越來越多醫生和學者開始在網絡上科普,甚至還有人開始號召節育工具和技術手段革新。

在女人的一生中,子宮和臉一樣重要。

和周雯靜從節育環聊到女性的真實處境,其間有那么幾個瞬間,我的腦袋是空白的,突然接不上話了。因為我發現,這個議題“太大” 了。這個背后有太多值得研究的東西— 節育環是怎么誕生的?它為什么存在?從媽媽輩到 90 后、95 后這一代經過幾個流行階段?現在它的使用方法被科學地普及了嗎……

作為孩子,我們應該關心媽媽;作為女性,我們應該關注自己。同時,整個社會對于女性問題的關注度也應該提上日程。

而作為一個存在主義作家呢?

波伏娃在她的寫作中提到,只有當女性能將自身置于兩性差別之外,只有她對世界采取一種更廣闊、更無私的態度,她才能成為一個真正的創造者。

2011 年的周雯靜只是記錄,2014 年的周雯靜在表達。

到今天,我再問她為什么做這件事,她的回答是:“比起宏大的藝術概念,我更關注真實的人、具體的人。”

3

周雯靜不會給自己下任何定義。

她并不是一個擅長制造話題的人,她的“火”,本質在于對生活的洞察力。

生活中的她甚至有一絲清冷感,對娛樂八卦和時下年輕人流行的東西不太感冒,理性、謙虛、溫柔、有主見,在喜歡的領域里像魚一樣自在地游來游去。

2018年11月,周雯靜的《紅色系列》作品第一次在國內展出,她給展覽取名為“拒絕永恒”。

周雯靜《紅色系列No1》

周雯靜《紅色系列No3》

我下意識反問:“藝術家們不是都喜歡談永恒嗎?”

“是呀,”周雯靜點點頭,繼而露出少見的俏皮笑容,“我偏不,人就應該熱烈地活在當下。”

周雯靜形容自己從小就是一個“反叛意識”比較強的人,上幼兒園就對這個世界有了“自己的判斷”,小到一個書包、一個杯子,都有自己的審美和要求。

“曉雨,你問過這種‘傻問題’嗎?我小時候特別喜歡纏著爸爸媽 媽,問我是從哪來的。我媽就會開玩笑說,從垃圾堆撿的、從肚臍眼里蹦出來的。”

我使勁兒點頭:“哈哈哈,全世界小朋友都是從一個垃圾堆里撿的。”

“可直到現在我才明白,小孩問這個問題,并不是想知道物理上自己的來源(生孩子),”周雯靜指指自己的肚子,“他們或許是想問:這個世界上怎么突然多了‘我’的存在?我對這個世界意味著什么?但是大人們聽不懂,搪塞過去。長大以后我終于懂了,原來我做的所有事情都是在找這個答案— 我是誰。”

藝術也是一樣,它有一個源頭,那就是“我”的存在。沒有自我的人是不真實的。

沒有自我的創作也是不完整的。

從四川美術學院畢業后,周雯靜前往法國求學,在那邊又待了 7 年,站在更多元的視角去理解過世界后,她似乎更明白自己想成為什么樣的人了。

在茫然的世界里,保持絕望,卻不頹廢。不用太糾結那些虛無縹緲的東西,去關注正在發生的具體事件。

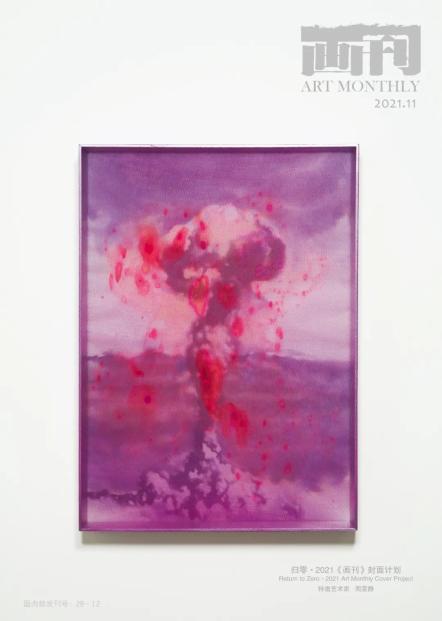

2020 年 11 月,經過各種折騰,周雯靜從巴黎艱難地回到上海酒店進行隔離,期間她回顧起疫情以來整個世界的兵荒馬亂,大到經濟危機,小到我們可能隔三岔五就要去做核酸,到處充斥著魔幻卻被大眾日漸習以為常的畫面。

她把自己的經歷串聯起來,創作出新作品—《這個世界在燃燒》。新作完成的那天,周雯靜一個人走在北京深秋的街道,腦袋里不斷冒出那個經常被大眾問到的問題—“藝術到底有什么用?”

《這個世界在燃燒》(歸零 · 2021《畫刊》封面計劃),周雯靜

秋風吹過,她不自覺裹緊大衣,停下來抬頭看向深邃的黑色天空,輕聲默念出萊布尼茨在 18 世紀說的那段話:

“無所事事使人愚笨,一個人應當總是找事情去做,去思考,去規劃,同時心懷社會大眾與人類個體。在這個過程中,如果我們的愿望得以實現,我們滿心歡喜;如果沒有,我們也不必悲傷。”

她說給我聽的同時,仿佛也在說給自己聽。

采訪快結束時,我問了她一個問題,是《奇葩說》上的一個經典辯題:

“美術館著火了,你是先救畫,還是先救貓?”

她頓了頓:“我不知道。”

“又或者哪個離得近救哪個吧。但更真實的情況可能是,哪個都來不及救,只能努力先跑出去。”周雯靜真誠地笑笑,“其實人生很多時候都在為‘偽命題’而陷入爭吵。就像女孩問老公,你媽和我落水先救誰?我們總在為一些可能發生也可能不會發生的事而掉入陷阱。

也許,當有一天,我們不再為‘人生無意義’的偽命題而去焦慮,專注在當下,才能活得清醒又有力。”

入夜。

我在 Word 里寫“一個人,拯救了 2000 萬個媽媽”,這句話聽起來很標題黨,但它是事實— 我們在討論藝術到底有沒有意義的時候, 有些東西,已經先行。

藝術也好,創作也好,都是一層層遞進,將無意義變成有意義,最終回饋或影響到我們真實的生活。

這樣就夠了,不是嗎?

在這本書上市前,我要爭取帶我媽媽去醫院取掉節育環。

文丨摘自《體驗派人生》

新書推薦

《體驗派人生》

閆曉雨 著

有風丨 中國友誼出版公司

「十點讀書林少」×「李尚龍」×「思想聚焦」×「午歌」×「李菁」×「韓松落」聯袂推薦!

《體驗派人生》是一本聚焦于“青年人生活現狀”的紀實類作品,作者通過與不同職業、不同興趣愛好的都市青年線下吃飯采訪,近距離揭秘那些真實的,鮮活的,就發生在我們身邊的青春成長故事。

比起遙遠的聲音,作者曉雨更關注身邊真實的人和故事。作為“和100個陌生人吃飯”的采訪精選集,本書絕不是“成功學”,而是一本真摯的成長實錄,話題涉及原生家庭、親密關系、職業探索、興趣挖掘、如何擺脫精神內耗等當下痛點。

一起探索華語科幻星云獎得主、百萬級美妝博主、脫口秀演員、十點讀書主編、潮玩設計師、數字游民等22位不同領域的受訪者的人生。相信他們的故事,能給你的人生注入一絲新可能。

原標題:《她用作品,拯救了 2000 萬個媽媽》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司