- +1

“面向未來的場域——壹美美術館公共藝術展”研討會

2月18日(周六)下午14:00,“面向未來的場域——壹美美術館公共藝術展”學術研討會在北京壹美美術館舉辦。來自中國藝術研究院、中央美術學院、清華大學美術學院、中國人民大學藝術學院、中國林業大學藝術學院、湖南師范大學美術學院等單位的多位嘉賓,圍繞“面向未來的場域——壹美美術館公共藝術展”展覽所展現出的公共藝術未來發展方向和帶來的新的啟發等話題展開了討論。

出席研討會的嘉賓有中國藝術研究院研究員、評論家、策展人王端廷,湖南師范大學美術學院教授、中國美術批評家年會秘書長楊衛,中國人民大學藝術學院副教授、批評家、策展人李笑男,中央美術學院副研究員、評論家趙炎,中央美術學院副教授、理論家朱橙,著名雕塑家、本次參展藝術家陳文令,北京林業大學藝術學院教授、本次參展藝術家史鐘穎,中央美術學院雕塑系碩士、本次參展藝術家潘凱,清華大學美術學院副研究員、本次參展藝術家宿志鵬,中央美術學院雕塑系副教授、本次參展藝術家柳青,廣州美術學院雕塑與公共藝術學院教師、本次展覽策展人程辰,壹美美術館館長路貝。本次研討會由《美術》雜志副主編、博士、批評家、策展人盛葳主持。

研討會嘉賓合影

上半場

盛 葳

《美術》雜志副主編、博士、批評家、策展人

主持人盛蔚作研討會的開場發言,對與會的各位嘉賓表示由衷的感謝,并邀請本次展覽策展人程辰介紹公共藝術展的學術理念及籌備組織過程。盛葳將本次研討會的議題范圍擴展為雕塑、公共藝術、藝術與社會、藝術與科技等層面,同時強調了作為核心問題的“公共”一詞。

程 辰

廣州美術學院雕塑與公共藝術學院教師、本次展覽策展人

程辰為與會嘉賓進行了公共藝術展的簡要介紹。本次展覽是壹美美術館對于戶外雕塑展覽的首次嘗試,展覽選擇中關村壹號高科技園區作為展覽場地,旨在以藝術激發園區內科技行業工作者的創造力,同時借助中關村壹號在海淀北部的地理位置優勢。展覽獲得了區委宣傳部和海淀區領導的認可與贊揚。程辰認為,本次展覽的另一個可喜成果是園區內科技工作者表現出的藝術感受力和基于自身知識背景的藝術批評。美術館也進行了民意調查,豐富了整個展覽的體驗。

王 端 廷

中國藝術研究院研究員、評論家、策展人

王端廷對壹美美術館建館四年來的展覽整體藝術品位和學術價值表示了充分的肯定,認為本次公共藝術展不僅貼合當代社會的精神需求,也與“面向未來”的主題相符。他提出,公共藝術不是一個藝術門類,而是一種強調“公共性”的價值觀。本次參展作品的選擇既與園區社會學角度上的功能相契合,也與周遭建筑和自然空間環境相協調。王端廷建議將本次展覽作為起點,進行公共藝術項目的長期規劃,讓藝術與科技得到更深層次的融合。

楊 衛

湖南師范大學美術學院教授、中國美術批評家年會秘書長

楊衛以公共意識為抓手,從三個話題方向進行討論。其一,公共藝術中的公共性取代雕塑性的重要原因是二者概念屬性的區別。雕塑性是技術概念,而公共性是與啟蒙運動以來的人類歷史相關聯的理念,具有清晰的發展脈絡且定義愈發具體。這種觀念的變化為藝術帶來了突破性的變化,藝術家也因此跳出封閉的交流圈,轉而面向公眾。雕塑、繪畫等眾多藝術門類都在呈現公共意識的變化;其二,公共意識的影響除了藝術本體的變化外,還包含策展方式的變化。當代藝術世界的體系如同一個社會的縮影,公共藝術的組織者需要與各方溝通的能力。通過已經掌握的知識改造、說服對方,也是公共藝術的一部分;其三,當代藝術在文化針對性層面發生了變化,更需要考慮在公共領域的有效性,比如本次展覽在邀請藝術家前已經考慮到結合地方性因素,參展作品大量采用與科技園區特性相匹配的偏現代質感材料。同時,文化針對性的問題里也存在多方博弈關系,對藝術家的智慧和創造能力而言是一種考驗。楊衛指出,公共性帶來的變化在創作、策展、展覽展示等方面都有所體現,公共性是“介入式藝術”等衍生觀念的前提。他也為展覽提出了自己的兩點建議:第一,壹美美術館可以利用地理位置優勢,以公共藝術年度展的方式深化展覽工作,同時逐步建立美術館自身的形象品牌;第二,美術館可以根據周邊科技行業高知的特點建立全新的定位,在展覽期間舉辦公共性講座來吸引周圍社群的關注,讓人們逐漸理解、支持美術館的工作。

陳 文 令

著名雕塑家、本次參展藝術家

陳文令從自己的創作經驗出發,闡述對于公共藝術的理解。他強調了公共藝術作品與觀眾之間的互動性,認為作品不應與觀眾保持警惕的距離。陳文令提出,藝術的美即流變之美,藝術家面對不同場域、不同社會、不同時代應有相應的創作方式,藝術類型之間也不需要劃分過多邊界。

李 笑 男

中國人民大學藝術學院副教授、批評家、策展人

李笑男認為,公共藝術是啟蒙思想、公共空間等與現代文化制度相適應的概念,在藝術上產生的回應,比如1970年后興起的“特定地點藝術”就強調如何從僵化的室內展覽體系中解放藝術。她對本次展覽在活化社區環境、對接各方資源層面上的成就表示肯定,同時建議展覽營造一些話語力量的互動,從而逐步提升該地區對于藝術的接受程度,最終達到公共藝術真正融入地區文化的效果。

史 鐘 穎

北京林業大學藝術學院教授、本次參展藝術家

史鐘穎講述了本次參展作品《通·匯》的創作經歷,認為公共藝術的創作中存在藝術家與贊助人、觀眾之間相互妥協的關系,但優秀的藝術家能夠創造經典征服對方。他表示,自己的創作結合了佛學、生態和科技等不同層面的思考。

趙 炎

中央美術學院副研究員、評論家

趙炎從藝術形態如何與科技、技術結合的問題切入討論,他總結了三種結合類型:

其一,作為探索傳統藝術類型新形式的技術支撐。趙炎引用了尼爾·波茲曼的《娛樂至死》,認為此類型容易滑向唯美化、娛樂化的形式,容易讓藝術創作陷入“滑稽戲”的困境;其二,藝術與技術的結合作為討論技術問題的手段。技術在很大程度上改變了當代人的生存方式,此類型正是利用藝術探討當代人社會生活、生存方式的變化;其三,通過技術手段推進藝術自身形態變革。這一類型也是藝術史上藝術風格發展變化的重要原因之一。趙炎繼續闡述了他關于藝術與技術結合這一問題延伸出來的三個觀點:其一,通過技術手段有效推進藝術變革的情況不可忽視——比如19世紀溫莎牛頓公司生產的管裝顏料就為印象派的誕生創造了便利條件,但是,如今的nft、元宇宙等創作方式卻少有呈現出真正關于藝術自身的價值,也存在著陷入“滑稽戲”的趨勢;其二,對藝術作品而言,私密性和公共性之間可能存在一種轉化性的張力。通過以藝術家柳青的參展作品作為案例進行討論,他認為這件作品的意義生發點在于其現實性,即運用現實生活中最為公眾所熟知的東西表達某種批判性。符號在公共領域存在顯露的空間,這種空間基于不同視角而生成不同意義,因此私密性的東西在公共空間會產生意義的滑動,如何把控這種滑動,則是對藝術家智慧的考驗;其三,關于藝術與技術相結合問題的一個熱門話題“數字雕塑”的界定問題——數字化的雕塑是否會對原有雕塑概念產生巨大顛覆?趙炎認為,“數字雕塑”概念將會在消解傳統雕塑概念的同時帶來新的啟示,另外其背后也涉及到互聯網傳播的匿名性問題,這種匿名性中公共領域的維度遠寬于哈貝馬斯提出的概念,因此數字雕塑或許有可能會在更具有私密性和公共性的同時也蘊含著批判性。

朱 橙

中央美術學院副教授、理論家

朱橙談到中國雕塑和公共藝術領域學術活動近況,表示關于雕塑和公共藝術的探討在國內學術界所占比例不高,因此公共藝術的周期性展覽、講座和會談的舉辦很有必要性。他指出,中國公共藝術是從20世紀末以來的城市雕塑概念發展而來,由于缺少自上而下的定性與支持,關于公共藝術的話語始終沒有形成非常統一的認知。朱橙將公共藝術分為三種類型:功能性公共藝術、結構性公共藝術和敘事性公共藝術。本次展覽的藝術家都試圖建立一種關于個體生存意義的解釋性系統,因此展覽更偏向敘事性公共藝術。雖然每件作品探索的生存經驗都是個體性的,但這些個人經驗的認知在戶外空間中形成了集體的敘事,各色觀念在場域中彼此角逐并進行對話,最終形成與當代中國面臨的實際問題密切結合的社會互動與情感交流的文化場域。這種文化場域又與中關村壹號科技園區的技術場域形成對話關系,喻示本次展覽的核心要義——兩種不同面向和維度的場域之間的融合。朱橙從兩個方面歸納本次公共藝術展和圍繞展覽展開的研討會的重要意義:其一,展覽再次彰顯和重申了公共藝術所擔負的文化和歷史。公共藝術的使命已經隨社會語境變遷而發生根本性的變化,從傳統意義上審美形式的探索轉向市民社會公共空間中的文化交流和服務于公民精神需求的當代藝術類別;其二,展覽主題引發的想象層面意義,即科學或技術為公共藝術賦能,讓公共藝術突破現有發展瓶頸,真正走向長遠未來的可能性。他認為本次公共藝術展是一個開端,并對展覽后續運作表示期待。

柳 青

中央美術學院雕塑系副教授、本次參展藝術家

柳青從自己的創作經歷出發談公共藝術的創作心得。《成果》系列緣起于2013-2014年,柳青由都市生活中人的瞬間聚集狀態聯想到大眾的日常生活碎片,他發現蔬菜水果與人的關系也可以歸為“聚散”關系,就此開始以菜市場為主題進行創作。柳青希望大眾能在《成果》表面的喜慶感之外,觀察到一些引人深思或意想不到的細節。他認為自己的雕塑存在兩種能量,一種是手工的能量,即細節上的手工勞作;另一種是思考的能量,包括對于題材穿插的考量和邏輯思維等,兩種能量如果特別充足,作品就能達到很高的強度。

盛 葳

《美術》雜志副主編、博士、批評家、策展人

主持人盛葳分別對上半場每位嘉賓的發言進行了總結。王端廷的發言勾勒了公共藝術的發展脈絡,公共藝術不是一個藝術門類,而是一種價值觀。正是以此為起點,誕生了介入性藝術等公共藝術的衍生形式;楊衛的發言主要從公共意識入手,盛葳在此引用了哈貝馬斯的《公共領域的結構轉型》來論證公共意識產生和公共領域轉型的相互推進關系。這里的公共領域不等于物理空間,而是一種抽象的氛圍或者意識形態,所以美術館、公共報紙等實體和意識的結合體都可以視為公共領域。公共意識會對藝術的變化起到推進作用,因此楊衛提出要讓藝術在公共領域生效。盛葳對楊衛提出的建議表示認同,肯定了藝術服務于社區、服務于社會的意義;陳文令的發言讓大家對于公共藝術的互動性有了全新的體會,打破了對于公共藝術的一般認知;就李笑男提出的“藝術博物館化”問題,盛葳認為可以分兩方面看待。博物館最初是推動藝術走向公共化的重要手段,它同時改變了公眾對于藝術的理解,而這是一個循序漸進的過程,并非一蹴而就,正如公共意識萌芽的過程。另外,個人身份的轉變也會影響人們對于公共性的理解,例如批評家和周邊居民看待同一件公共藝術作品,思考的角度也會有很大差異;史鐘穎在發言中介紹了自己的創作是從佛學、科技還有生態等不同的角度來思考;盛葳對趙炎的三種分類方式表示認同,并認為“科技”的概念需要進行更為具體的界定。他指出“數字雕塑”概念中潛藏的新意識——移動互聯網是當下和未來公共生活的基本平臺,因此公共藝術將會更多地在線上發生,而現實生活中的公共空間已經開始被壓縮;朱橙發言中談到由隋建國組織的兩次雕塑研討會,第一次研討會是討論現代雕塑的本體問題,第二次討論的是現當代雕塑的觀念問題,盛葳認為第三次會議可能靠近數字媒體方向,并對會議的后續表示期待;柳青的發言中談到他的創作靈感是從人與人之間的關系開始,再將這種關系轉移到果蔬上,又談及個體在藝術創作中的重要性,包括水果上體現的人干預自然的影響。盛葳認為,柳青的個人體驗與觀眾的理解之間形成新的關系,也是一種很好的方式。

下半場

宿 志 鵬

清華大學美術學院副研究員、本次參展藝術家

首先接王端廷先生的話題,宿志鵬談到伴隨中國的城市化進程,“公共藝術”無疑是近年來雕塑圈里的一門顯學。中國的學院系統最早接受“公共藝術”的概念都與城市雕塑相關,但之前“城市雕塑”的目的更多指向“紀念碑”。公共藝術強調“公共”的同時恰恰是承認了“個人”,這其中隱藏了兩種價值觀的碰撞。城市雕塑是中文原生詞匯,包容了二者的沖突,展示了中國當代文化的獨特性。

之后他又再接趙炎老師的話題談到“藝科融合”。李政道先生講“藝術與科學正如一枚硬幣的兩個面”,藝術與科學是同一事物的兩個方面。“藝科融合”的實踐中應該把科學看成是一種價值觀,藝術家接受這種價值觀并融入到藝術創作上,并不僅僅是科學技術手段的植入或者將科學規律圖表化。他同時提到CAD技術所帶來的藝術倫理問題,例如藝術的原創性問題,并表示自己在這個領域探索了多年,此次參展的作品《安全衛士》也是基于此種語景創作的,他對數字創作的未來充滿期許。

盛 葳

《美術》雜志副主編、博士、批評家、策展人

主持人盛葳對下半場宿志鵬的發言進行了總結,他將發言內容分為三點:一是公共藝術的傳統學科分類和設置,以及紀念碑。紀念碑是從西方傳來的一種雕塑類別,比城市雕塑更早,在中國大概從1910年開始出現;二是“藝科融合”。盛葳指出,科學的內涵不斷地隨時代變化,因此科學可以視為一種價值觀,“藝科融合”即兩種價值觀的碰撞。他對于“藝科融合”的未來提出猜想——是否會出現不再基于人文主義,而是基于科學的藝術?盛葳認為存在其可能性;三是3D模型中的藝術原創性問題。盛葳認為,當下電子時代的人們會對信息進行重新編輯,而這種重新編輯其實也是一種新的創造,因此關于藝術的原創性問題應該重新被探討。

路 貝

壹美美術館館長

路貝從壹美美術館運營的角度對本次研討會進行總結,也對一直關心和幫助壹美美術館的藝術家、批評家、理論家表示了由衷的感謝。她表示,美術館建館至今四年來一直在探索藝術與科技的融合方式,不斷地與周邊的科學家、藝術家交流,思考如何讓藝術與科技在藝術家作品上實際地進行結合,呈現更多的可能性。她指出,藝術與科技的融合實際是意識上的融合,因此美術館試圖建立能夠讓藝術家與科學家相互溝通的場域,通過二者思想的碰撞誕生出更多的可能性。壹美美術館地處中關村壹號科技園區,由于園區社群畫像的特殊性,美術館所呈現的成果也會與其它美術館截然不同,但這是一個細水長流的過程。路貝希望美術館能在各位老師的支持下,不急不躁地推進這一過程,發揮好美術館作為中間環節的連接作用。

研討會現場

展覽現場

陳文令 《鑒古知今》 370×190×300 cm

不銹鋼 2017

史鐘穎 《通·匯》 380×265×560 cm

金絲楠木、不銹鋼 2016

史鐘穎 《通·匯》 380×265×560 cm

金絲楠木、不銹鋼 2016

郅敏 《谷雨》 450×210×290 cm

陶瓷、金屬、LED、發聲裝置 2021

馬天羽 《亟待商榷的命名系列—愛國菜》

100×100×200 cm 耐候鋼 2018

潘凱 《自組織 編號6》 350×165×210 cm

不銹鋼(噴砂) 2019

潘凱 《自組織 編號6》 350×165×210 cm

不銹鋼(噴砂) 2019

夏航 《機械路霸·碎甲》 290×90×130 cm

不銹鋼 2015

夏航 《守望者》 140×80×120 cm*2

不銹鋼 2015

鄭路《淋漓》系列 240×230×410 cm

不銹鋼 2020

鄭路《淋漓》系列 240×230×410 cm

不銹鋼 2020

邱啟敬《羬羊(qianyang)》

330×90×300 cm 鑄銅 2021

邱啟敬《谿邊(xibian)》

300×150×190 cm 鑄銅 2021

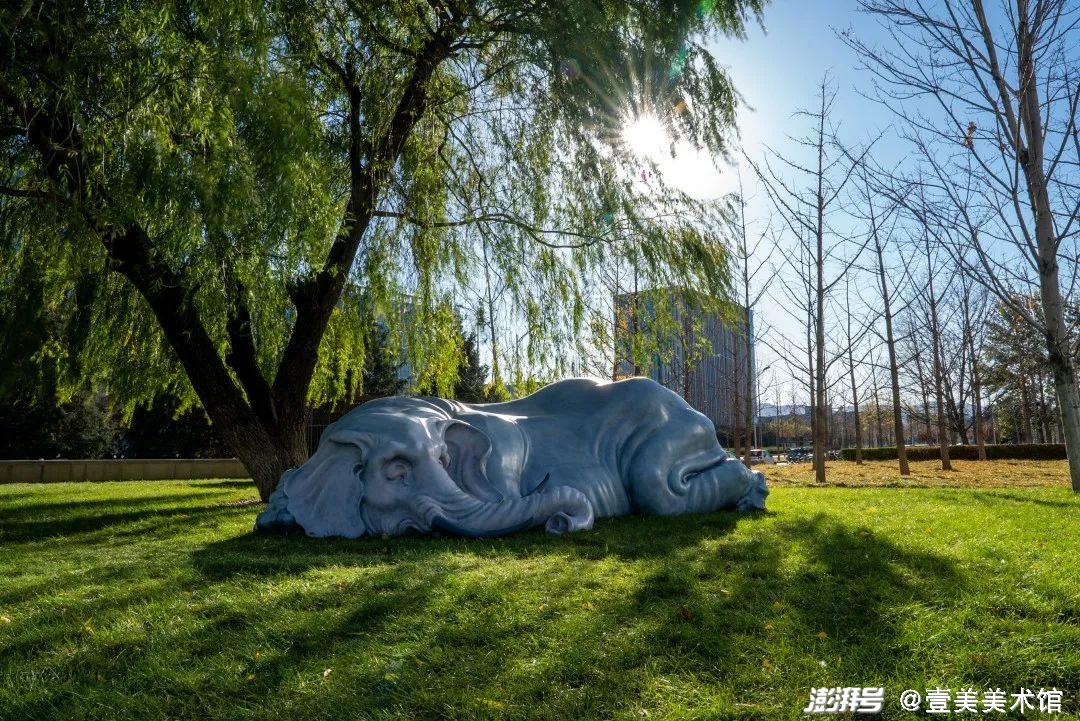

邱啟敬《夢貘》 500×300×170 cm

玻璃鋼 2021

宿志鵬《網絡衛士》 230×230×200 cm

不銹鋼 2018

柳青《成果2018》 296×289×220 cm

樹脂著色 2014-2018

當前展覽

END

-one art museum-

壹美美術館官方微信出品

編輯:鄒映橋

文字整理:高珺

校對:張翰濤

審核:楊茹

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司