- +1

一針一線繡出億元大產業!中國非遺掀起最炫民族風,“登陸”紐約時裝周

藍天白云下,自家院門口帶著娃、繡著花還能養好家,這是云南楚雄彝族自治州5.7萬名繡娘的日常生活。當地農村的女性會拿筷子就會拿繡花針。如今,靠著這門祖傳的手藝,每個月都能掙上幾千元,甚至作品還能登上各大時裝周的秀臺。深山里的千年非遺如何做成億元大產業?

前方一個人,后方一座城,上海幫扶不遺余力

在云南楚雄彝族自治州,彝繡市場主體有604個,繡娘5.7萬人,帶動了2000余名殘疾人就業。

楚雄彝繡主要以黑、青等色為底,配以黃、紅、綠等色,具有技法粗獷、色彩濃烈的特點。2014年,楚雄彝族服飾被列為國家級非物質文化遺產,但彝繡產業化路上卻面臨著“規模小、人員少、效益差”的發展困境。

如何把繡品賣出去、賣得好,成為擺在創業者面前的核心難題,這也引起了來自上海的掛職干部張唯嵐的注意,他決心幫助彝繡推向市場。

早在1996年,中央確定上海市對口幫扶云南省,滬滇兩地攜手并肩,有效助推了云南的脫貧攻堅;2016年上海又進一步擴大了幫扶面范圍。2018年,上海更是明確提出“要深化文化幫扶,幫助云南民族地區講好民族故事,增強吸引力、影響力”,開始著力打造以彝繡特色文化產業為重點的滬滇文化幫扶“楚雄樣本”。

急滇所需,盡滬所能,上海帶領彝繡亮相紐約時裝周

急滇所需,盡滬所能。滬滇合作讓古老彝繡走出了深山,走向了更大的舞臺。2019年,彝族服飾在當年的上海時裝周上掀起了一股“最炫民族風”。彝繡在保留經典的前提下,與當代審美巧妙結合,迎來了高光時刻。

2019年9月,在滬滇協作持續推動下,楚雄彝繡精品走出國門,成功亮相紐約時裝周。

繡品變商品 繡片變名片 秀場變市場 一針一線繡出億元大產業

滬滇文化幫扶為彝繡打開市場,也為從業者打開了眼界。從“指尖藝術”到“指尖經濟”再到“指尖產業”,離不開產業模式的支撐。

云南楚雄南華縣的丁蘭英2019年帶著她的彝繡產品到上海浦東國際機場進行了為期一周的展銷,展銷期間拿到了300萬元的訂單,這是她自創業以來收獲的最大訂單,高興之余,又開始為缺少繡娘而發愁。

在上海援建資金的幫助下,丁蘭英的企業先后在縣城以及偏遠鄉鎮共設立了8個就業扶貧車間,依托“一個中心、多個分部”“滬滇項目+公司+車間+繡娘”的文創產業振興模式,多批次、分等級招募培訓繡娘,將公司的訂單化整為零、分包入戶。

丁蘭英的公司現在合作的繡娘有2028人,其中殘疾人繡工109人,分布在南華縣的10個鄉鎮。相對靈活的工作方式,讓這些特殊群體實現了在家門口就能就業增收的夢想。

在永仁縣,還涌現出彝繡車間,手工需要繡上半年的服飾,用機器兩天就可以繡十套。為了助推彝繡企業發揮產業集群效應,當地政府專門投資興建了永仁彝繡一條街,目前已經有25家彝繡企業入駐。

依托滬滇文化幫扶,楚雄彝繡產業規模不斷擴大,產值從2012年的2100萬元增長到2022年的2.45億元,5.7萬繡娘人均收入增長近5倍。楚雄州正在通過“傳統技藝+現代創意”,推動整個彝繡產業的市場化和商業化,力爭讓彝繡實現“繡品變商品、繡片變名片、秀場變市場”的全方位轉變。

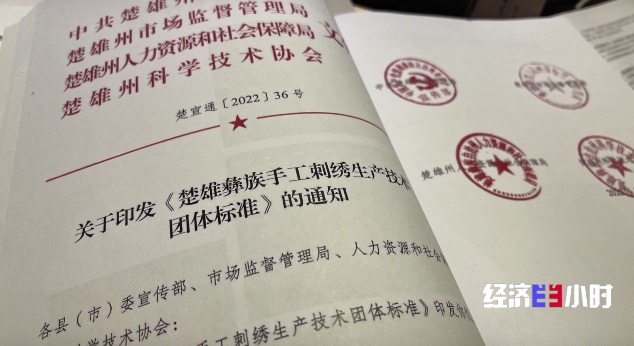

如今,云南楚雄已經實施“彝繡標”,由州委宣傳部牽頭注冊認證“楚雄彝繡”區域公共品牌,還將《楚雄彝族手工刺繡生產技術標準》申報為國家標準,打造“彝繡庫”,并不斷加強對農村繡娘的培訓。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司