- +1

人與動物連接,就是現在

原創 Marvin 環行星球

文/Marvin

圖文:審稿-蟹黃撈飯、制作-莎莎

封面圖:壹圖網

人類可以預見自己的未來嗎?

在華裔作家姜峯楠的科幻作品《你一生的故事》里,語言學家學會了外星生物七肢桶的語言,從此有了看見自己未來生命走向的能力。

在科幻作家筆下,語言是開啟智慧的鑰匙,它意味著交流的誕生,以及隨之而來的——更多創造與發現的可能性。每一次的交流都是對談者世界觀與生存智慧的碰撞集錦,當它發生在人與人,人與物,乃至人與外星生物之間,文明的齒輪開始運轉,預見未來將在某一天不再稀奇。

小說改編的電影《降臨》中

女主在教授七肢桶“人類”的單詞

如果說與外星生物對話太過渺遠,那么在前星際旅行時代,我們能期待怎樣的對談發生?我想起了最近大火的對話式AI,它由于出色的和人類對談的能力,引發了人們對跨物種交流的無盡遐想。

我想,當碳基生物與硅基物種都有了彼此互相安利的能力,那一定有人好奇這樣的事情能否發生在人與自然界的動物之間,畢竟那是我們自從誕生之始就存在的近鄰。

事實上,無論是自然動物還是AI,和人類以外的“它者”交流,一直是人類與環境共生關系中重要的母題,縱覽整個人類社會,我們和動物以及環境之間的親密連結超乎你的想象。早到頻繁出現在神話民俗志中的動植物元素,近到文學作品和最新的科學進展,都在探索著這一主題的可能性。

在《阿凡達》中萬物有靈的潘多拉星上

居民與自然(伊娃)有著實實在在的交流和聯系

人獅情未了,

獅子王和他的家族伙伴

▼

生活在南非的瑞典人迪恩·施耐德(Dean Schneider),有著一頭明黃色的頭發,非洲熱烈的陽光把他的皮膚曬得棕黃且略帶斑點,這樣的造型在與本地人顯得格格不入,十分出挑。但是迪恩和他的另外一群密友卻很般配——一個獅群。

本人也是相當的帥

圖:FB@Dean Schneider

迪恩和他的獅群生活在一個叫做Hakuna Mipaka綠洲的地方,其位于南非的荒野,占地約400公頃,是迪恩的私人住宅。

除了獅群以外,還有成千上萬的其他野生動物棲息在這片綠洲,長頸鹿、斑馬、豹子,還有不同的爬行動物和鳥類,它們都是這令人難以置信的多樣化生態系統的一部分。

“Hakuna Mipaka 是斯瓦希里語,意思是“無限”。它描述了我們的理念,代表了我們的生活方式!通過代表我們的價值觀和生活方式,每個人都可以成為 Hakuna Mipaka 家庭的一員!”

迪恩與動物門嬉戲

圖:Youtube@@Dean Schneider

這些獅子不是被訓練過的表演動物,而是和迪恩像家人一樣生活在一起。他們會一起玩耍、分享食物(字面意義上的茹毛飲血)、在太陽底下梳毛,甚至一起興奮地嚎叫,要知道,這樣的嚎叫行為通常只在獅子之間單獨相處時發生。

當然,他更為出名的事跡可能是——偷襲一頭正在喝水的獅子。這則視頻發布到了TikTok上,已經獲得了800多萬的點贊。

評論區已經給他頒發起了達爾文獎

但這是他的獅群里的一只獅子

圖:YouTube@@Dean Schneider

在直覺上,人類社會和野生動物社會有著非常明確的邊界感,這種共識是從工業時代以來依托于技術的快速發展,城市的大力擴張形成的。

大家紛紛驚嘆,迪恩能夠如此和諧地與野生動物相處。迪恩和他獅群之和睦融洽的關系,就仿佛邊界上的橋梁,重新搭建起日益城市化的人類社會與自然社會之間的聯系。

人工智能,

人類跨物種交流的羅塞塔石碑

▼

迪恩和獅群的溝通靠的是長久相處的默契嗎?還是一些超越物種的、語言以外的信息?我們不禁思考:如果動物有自己語言,它們會聊些什么?借助科學技術,人類究竟能在多大程度上理解動物?

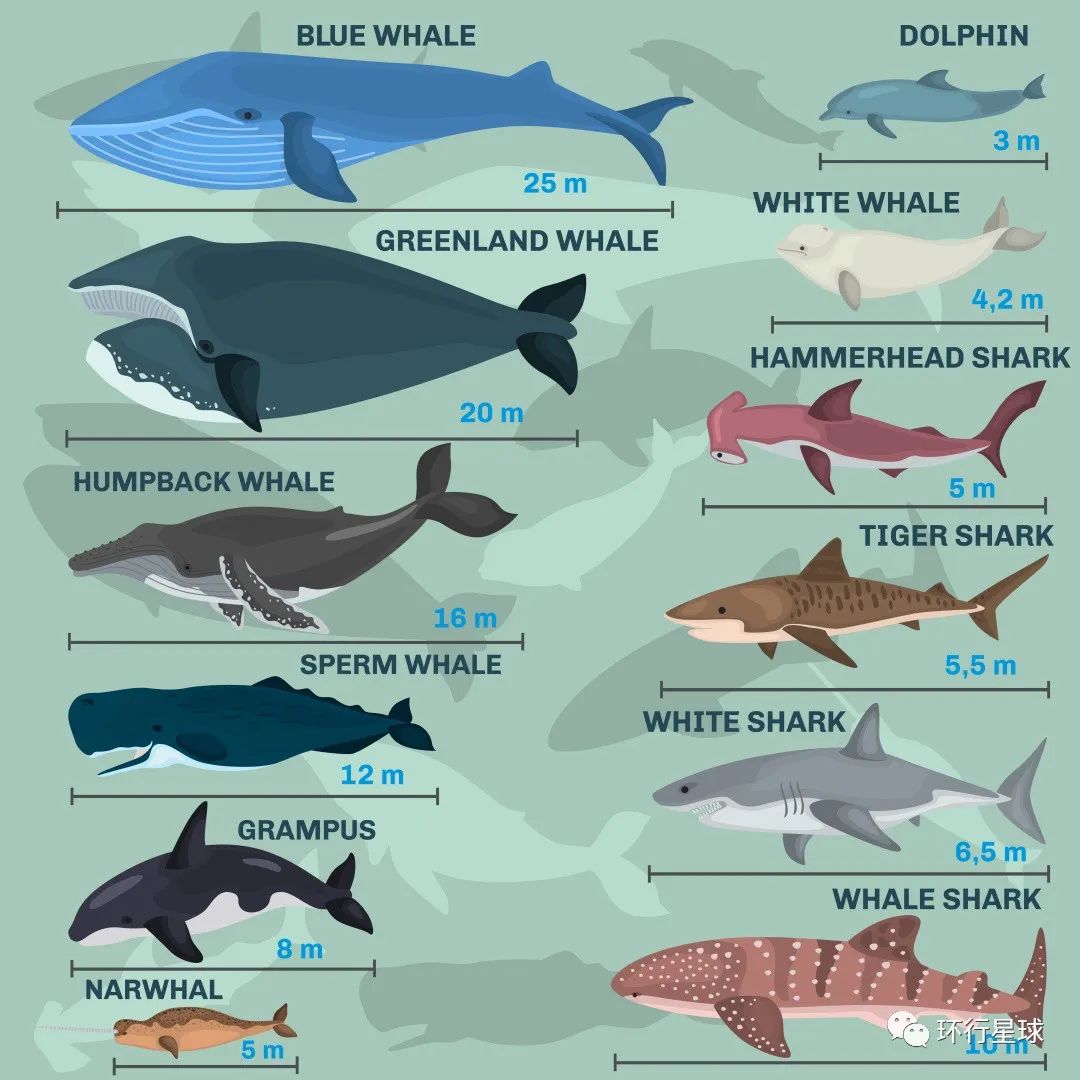

隨著現代科技的發展,我們已經知道鯨魚會互相交流,并且被認為有復雜的社群行為。其中,大腦體積5倍于人類的抹香鯨,是很好的科學研究對象。

多樣的深海居民

圖:shutterstock

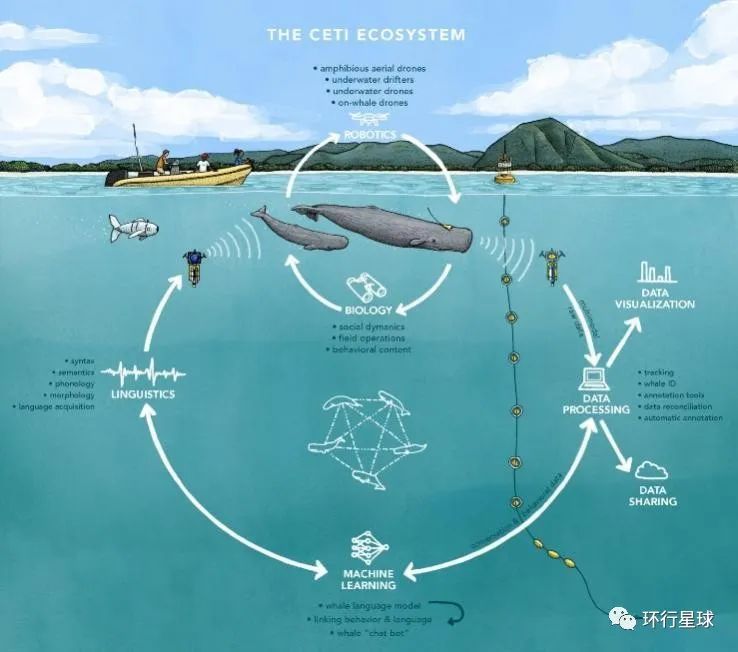

名為CETI(Cetacean Translation Initiative,“鯨類語言翻譯計劃”)的項目,就概述了一個破解抹香鯨發聲的計劃:

首先通過收集抹香鯨的聲音記錄,然后利用機器學習來嘗試解碼這些海洋哺乳動物用來交流的連續的咔嗒聲。

CETI之所以選擇研究抹香鯨而不是其他鯨魚,是因為它們的咔嗒聲有一種類似莫爾斯電碼的結構,人工智能可能更容易分析這種結構。

抹香鯨潛入海洋深處

并通過點擊系統進行遠距離交流

圖:壹圖網

項目技術路線示意圖

圖:CETI

和最近大火的ChatGPT的原理類似,無論是動物語言的破譯,還是谷歌翻譯掌握人類語言的方法,都基于ML(machine learning,機器學習)和NLP(natural language processing,自然語言處理)的相關知識。

《紐約客》雜志寫道:

“人工智能實際上既不懂人類語言,也不懂動物語言,機器可以通過學習數據庫內大量的語音資料,將各種語料同情緒、感受建立聯系,以及在千變萬化的語言中尋找出句法、語法等表達規律。”

在人類試圖和動物建立溝通的道路上,AI的加入就像是一塊羅塞塔石碑,借由AI對動物語言的翻譯,人類再進一步解讀,就可以最終破譯動物的密語。

指向“它者”:

人類自我理解的一種路徑

▼

但是,人類為什么要千辛萬苦地去了解動物在說什么呢?

要討論人類和“人類以外的世界主體”的對話,必須回到人類學研究中,人類對自己的理解上去。

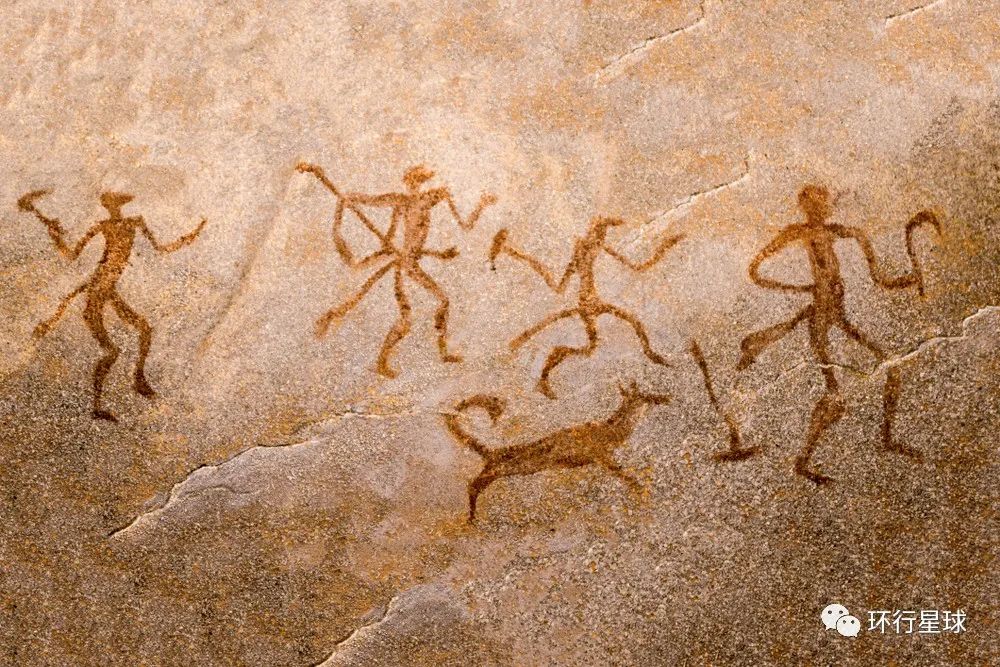

在早期人類學的研究中,以自然界的動植物為代表的"它者",是重要的研究對象和研究視角,“它者”像一面鏡子那樣映照出,人類與自然界的其他物種、實體和群體之間的互動和聯系。

考古洞穴中,遠古人類帶領狗狗打獵的壁畫

圖:shutterstock

動植物在許多非現實主義的文學作品,如神話、志怪、幻想小說中,被視為具有自我意識和主體性的存在,通過對"它者"的研究,人類學家可以更好地了解人類文化和社會的本質。

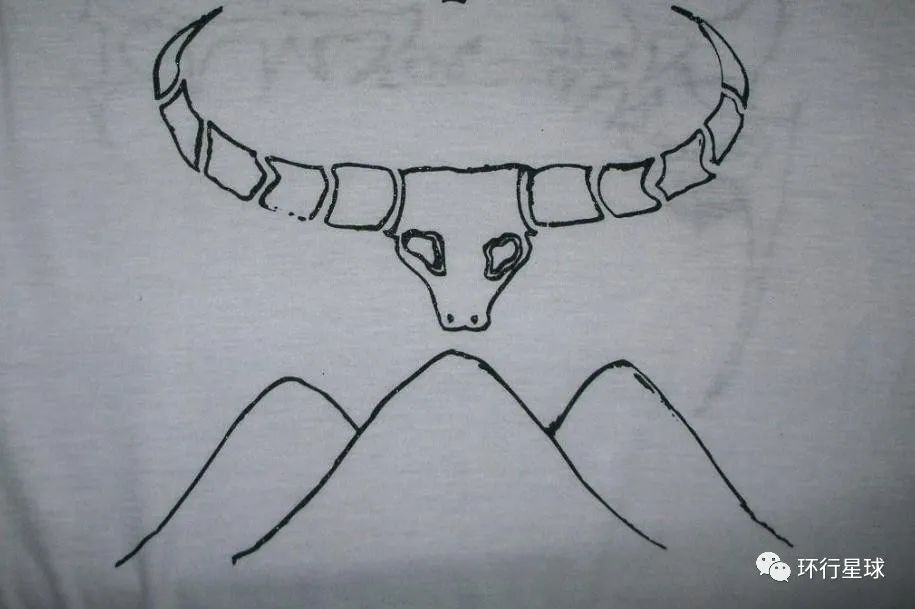

在佤族人的創世神話里,人類和動植物都是從一個葫蘆里誕生的,后來葫蘆被砍開,但也傷到了里面的人類和動物,所以今天的人沒有尾巴,大象沒有角,螃蟹沒有頭。動物不僅構成了世界起源的重要組成部分,也是人類與自然環境之間的紐帶和媒介。

佤族人創作的動物與自然的圖騰

圖:wiki

由此我們也了解到,以人類為代表的社會關系和以自然環境為代表的生態關系之間,不可能產生根本性的對立;相反,前者構成后者的一個子集。

“所以,社會結構只是整個生態系統的一部分而已。”

所有的這些,都是旨在提醒我們拋開“人類中心主義”,意識到人與自然是非對立、非二元的一種本體論世界觀。

“我們需時刻謹記的一點,就是要與動物對話。當我們試圖與動物對話時,它們也會反過來回應我們。而當我們拒絕與動物交流時,動物也會對我們緘口不言。這樣,我們就不會了解動物,隨之而來的就是對動物的恐懼。恐懼讓我們毀滅動物,而毀滅動物,就是毀滅我們自己。”

——奇夫·丹·喬治(1899—1981)

所有的對話都是為了自省,

所有的渡人都是為了渡己

▼

當我們摒棄了人類中心主義的視角,和各類生物保持交流以更好地理解和尊重它們,就成為了一種迫切的事實。因此,無論是人類社會、獅子社會還是海豚社會,我們都只是我們所在環境的一部分。

了解別的社會就是一個不斷照鏡子完善自我了解的過程,遺憾的是,物種消失的速度一直在和人類喚起生態保護意識的速度競爭。

在“直接與動物對話”尚未實現的今天,給它們創造一個安全的生存環境,保留多樣物種的存在,變得十分必要。這是在保護動物,也是在保護人類自己,就像佛說的,渡人如渡己。

現如今,有擔當的群體,已經在動物保護的實際行動中尋求解決方案,肩負責任。我們的國家在這方面有著很務實的追求,除了蜚聲中外的“國寶”大熊貓,還有同樣被稱為“水中國寶”的江豚。

微笑的江豚

可愛的長江使者

而不止在國內,

還有在太平洋上的1000個小時的

魯濱遜漂流島科技改造計劃

作為一個科幻迷,我相信世界會被科技力量重塑造,科幻小說中的許多事情都會(有很多已經)在未來的某個時刻成為現實,但是以一種樂觀的、解決問題而非帶來麻煩的姿態。我期待著這樣明媚的未來——科技,與萬物共生。

多年后,我仍記得自己在動車上讀完我最愛的史詩級科幻小說《海伯利安》中,領事和他的女友在潛入母星茂伊約的那片原始海底時,戴上了翻譯機以便能聽懂海豚群說的話。

他們聽到的第一句話長久地徘徊在我的耳朵里,像一柄燒熱的餐刀切黃油一般灌入我的腦海,讓我顫抖又發燙。

“懷念鯊魚/懷念鯊魚/懷念鯊魚/懷念鯊魚/鯊魚/鯊魚/鯊魚”海豚們說。

要知道,那時候鯊魚已經滅絕了。

原標題:《人與動物連接,就是現在!》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司