- +1

走向步行城市②︱走吧,為了幸福

波哥大市市長Enrique Penalosa曾說:“正如魚需要游泳、鳥需要飛翔、鹿需要奔跑一樣,人需要行走。這不是為了生存,而是為了幸福。”

證據可以影響決策者。為了支持從汽車城市到步行城市轉變,Arup的專家團隊閱讀了大量文獻,在全球各地開展跨領域工作坊,發展出覆蓋四個維度(社會、經濟、環境和政治)、16個領域的50個“為什么我們需要步行”的理由。

在步行的社會效益這一方面,《城市活力——走向步行世界》研究報告從健康、安全、空間改造和社會公平和凝聚力四個層面來分析了步行的影響力。

健康和幸福

1)推動積極的生活方式

友好的步行環境能為不同年齡層的人提供更積極健康的生活方式。積極的生活方式更有利于長壽,缺乏運動會增加死亡風險。過去的44年里,美國人的運動量減少了32%,而僅僅在過去18年里,中國人的運動量就減少了45%。

將步行滲入市民的生活中有利于讓他們活動起來。在很多城市,由于步行和娛樂設施的缺乏、高密度的交通和較差的空氣質量,人們不愿意步行和進行室外活動。而這可以通過一系列的專業項目和宣傳來教育年輕一代。

2)解決肥胖危機

在所有的運動中,步行是最為方便且可負擔的。肥胖平均能讓壽命減少3年。過去,肥胖往往是典型的高收入國家的問題,而現在卻存在于大多數的國家。有研究表示,每周有3天能走上3公里,每三周就能減1公斤。而根據倫敦交通管理部門的研究,一個人每多走一公里,肥胖的概率就下降4.8%。

3)減少慢性病

步行能夠通過促進健康積極的生活方式,幫助人們提高抵抗疾病的能力,從而減少慢性病的困擾。研究表示,步行能夠減少冠心病、中風、結腸癌的風險并且降低膽固醇、血壓、和脂肪的水平。步行還可以讓骨骼變得更為強壯,從而提高肌肉和關節的靈活度和活力。

4)提升心理健康和幸福水準

步行對于健康的益處也體現在心理上。步行能夠降低我們的壓力、焦慮和抑郁的水平,讓人們的心理更為健康積極。蘇黎世大學的經濟學家研究了通勤對健康的影響:如果一個人坐車通勤一小時,為了獲得和步行同樣的滿意度,他需要多賺40%的錢。而同時,從長距離的通勤轉換為短距離的步行能夠讓一個人像找到新的愛人一樣幸福。步行能夠產生內啡肽來抵抗壓力、減少皮質醇、提升睡眠質量、減少抑郁初期的癥狀并提高自信。

安全

1)改善交通安全水平

根據世界衛生組織統計,每年都有27萬行人死于道路交通,占道路交通死亡人數的22%。行人優先有利于在不減少交通流量的基礎上減少交通速度,從而減少道路事故的風險。

各地的“道路事故零死亡愿景”計劃顯示,提高行人的安全也能提高車內人的安全,從而實現雙贏。行駛速度減少5%,交通死亡率就會減少30%。赫爾辛基規劃部門還發現時速50km/h下發生的交通事故是時速30km/h下所產生的交通事故的8倍。

交通安全還可以通過設計來提升。比如將人行橫道縮短1米能夠減少6%的行人交通事故。盡管傳統觀念認為只能通過人車分離來提高安全率,其實共享道路空間反而能夠減少事故率。

2)增加來自市民的消極監控

旨在鼓勵步行的城市再設計能夠將人們重新吸引到街道上,在公共空間進行活動,這能讓在街道附近活動的人感到更安全、更自信。

安全是幾乎所有社區的努力方向。2013年,英國安全工業協會估計在英國有5.9億個監控攝像頭。雖然世界上所有的城市都在安全系統上大量投入,步行(這個并不需要大量投入的方式)卻能夠將人們帶到街道上。于是人們,而不是設備,開始監督起了周圍的街道環境。

3)減少犯罪

友好的步行環境能夠天然地預防犯罪。2012年,鹿特丹警方開展了一項叫做“社區接手管理”的實驗項目。他們讓住戶列出一系列可以讓社區更為安全的改進措施,沒想到最后“街道清潔”和“交通速度”被列為最為主要的問題,而這也間接說明了改善街道環境、讓社區更有利于步行能夠讓社區更加安全。在當地警察的帶領下,街道清潔、涂鴉清理、懲罰超速行駛這樣的公共空間改造項目,在兩年內實現了毒品犯罪減少30%、盜竊減少22%、破壞公物減少31%的成績。根據破窗理論,欠佳的城市環境與破壞公物這樣的反社會行為直接相關,從而增加人們的不安全感。

空間改造

1)創造充滿生氣的城市體驗

可步行的環境能夠很大程度改善人們對于城市的體驗,塑造一個更為積極且吸引人的公共空間。城市設計能夠提供更有活力的街道體驗,有利于人們進行社交,比如購物或者享受路邊咖啡店。

有種被Steven Mouzou稱為“行人推進”的現象:如果人們享受步行,他們會愿意行走更多的時間和距離。世界各地的城市都在計劃空間改造的項目來讓城市更能帶來愉悅感。比如說,一些城市嘗試了“開放街道”的項目,將一些公共空間臨時改造成可供人們游玩、購物、跑步和步行的環境,讓人們能夠從一種全新的角度來體驗街道,也為未來永久的改造項目提供政治支持。

2)提升對空間的感知

“空間感知”是指人們在體驗城市環境中所形成的感受和認知。步行為人們能從“人”的角度感知城市提供了機會,從而大大地提高人們對于空間的感知。

將街道視為人的場所,這能讓人們感知并且塑造出每個場所的獨特特質。比如,Superkilen是哥本哈根的一個城市公園,它位于一個種族多樣的社區,設計過程有大量公共參與。來自于60多個國家的紀念品被當作一個個小的城市設施來象征多元文化、創造有力的社區身份。

城市設計能或增加或減弱地方的價值。增強空間感能夠讓人們更了解地方史,并創造集體記憶和文化身份。

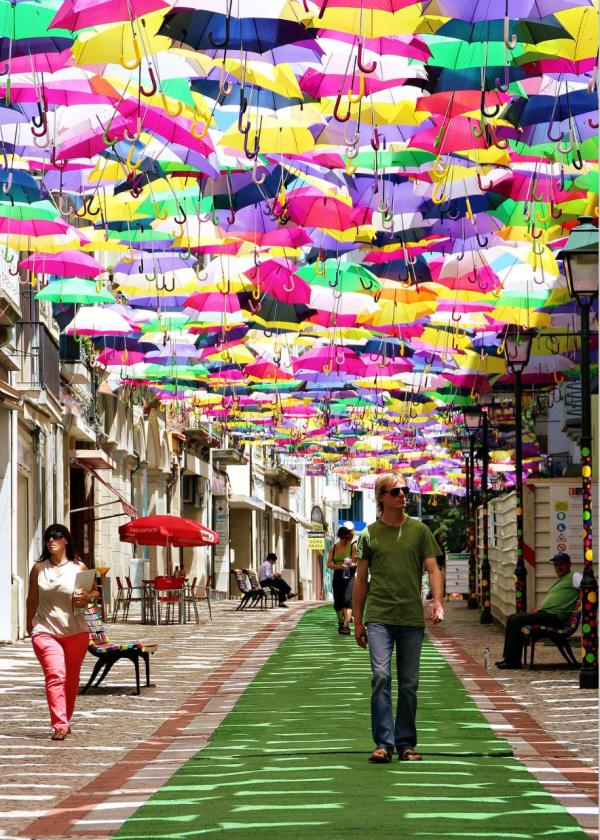

3)鼓勵和支持文化藝術項目

步行是創意的驅動力。步行環境讓藝術文化得以在街道生活中生長,增強社區身份感的同時也能讓社區在藝術展演中得到充分的展示。藝術和室外文化活動更可能在有活力的街道上發生。

從2013年以來,米蘭實施了“Strad@perta”這一為街道藝術家提供線上預定的實驗性網絡平臺。藝術家可以免費從240個行人聚集的地點進行選擇,不需要交稅也不需要交任何材料。在兩年內,超過2000名表演者加入了這個平臺,人們也可以通過這個平臺來搜索每天的街道藝術項目。

社會凝聚和公平

1)擴大城市整體的可及性

無論是經常開車、騎車還是使用公共交通的人,他們總在某一時間需要換成步行。提高步行的環境、關注行動不便的人的街道設計,能夠為每個人提供出行的可能。

步行是最古老、最可及以及最民主的交通模式。它是免費的,為不愿意或者不想要開車的人提供獨立出行的可能性。有特殊需求的居民更需要有效的步行設施,比如行動不便的人、孕婦或者老人。

設計能夠促進包容。一些可行的措施比如說足夠寬且清晰的無障礙人行道、由碎石鋪就的可感知的穿行路口、充足的信號燈和路標,以及一些新科技,比如幫助視障人士的聲音指示器。

2)促進社會互動

人與人之間的交往是城市生活的基礎。而友好的步行空間能夠通過提高公共空間的使用密度來增加市民間的非正式交流,在鄰里之間建立起紐帶。

在1960年代的舊金山,加州大學的城市設計教授Donald Appleyard比較了三條除交通流量以外,在其他方面都一樣的街道,目的是為了展示車輛是如何影響社區社交生活的質量的。他的研究顯示居住在最少交通流量的街道附近的居民比在交通繁忙的街道周圍的居民,擁有3倍多的朋友和兩倍多的熟人。

公共空間是公共生活的舞臺也是社會組織的鏡像。正如威廉·懷特(William Whyte)說的,“觀察行人是不同階級的人在公共空間里主要的共享活動之一”,步行環境能夠大量增加人們觀察、分享、和交流的機會。

3)加強社區身份意識

友好的步行社區能夠通過增加社交來提高人們的“社區感”。而“社區感”是建立社區網絡、支持社區居民最基本的途徑之一。一項愛爾蘭的研究顯示,生活在可步行社區的人們比生活在依賴汽車的社區的人至少多80%的社會資本。比如說,他們更可能了解或者信任他們的鄰居,他們更容易感覺到彼此之間的聯系,也有更高程度的政治參與。

而社區感也利于形成行動主義和底層自主設計的模式。在2013年,一群來自比利時根特的居民向市政府建議建立無汽車區域。這個項目獲得巨大的成功。2015年5月,22條根特最繁忙的街道在10周內變成了無汽車的活力街道,布置一些臨時公園和酒吧來幫助當地人游玩、社交和放松。

4)促進跨代交流

步行為不同行動能力和背景的人提供了參與公共空間的可及性,在活化和多樣化街道的同時,為不同年齡的人提供了有吸引力的街道環境。

Arup近期的研究顯示歐洲的老人出行模式更多的是步行(27%)和公共交通(44%),更少開車(25%)。而在美國,在出生在1980年后的千禧一代中,有12%的人更傾向于步行而不是開車。這些人大部分都沒有獲得駕照的愿望,而是希望擁有更短的通勤距離或者住在步行即可達商店和食店的地方。而對于兒童而言,步行上學可能把他們帶到室外、鼓勵獨立性,甚至通過提高注意力和論理能力提升他們在學習上的表現。

5)鼓勵包容性

在以汽車為中心的社區或郊區,鼓勵步行、改善街道環境能夠幫助一些脆弱的社區減少對汽車的依賴,增強社區的交往和融合。交通常常被認為是社會交流的助力者,但同時也會造成社會和階層的分隔。

研究顯示主干道的存在是改變人們步行行為和社交生活的主要因素。就算是在高密度的城市環境,交通設施都會產生物理上和社會上的分隔,減少社區之間的可達性。而降低行駛速度、改善步行網絡、增加步行設施是鼓勵包容性的主要途徑。

(本報告轉載自微信公眾號“一覽眾山小-可持續城市與交通”(SustainableCity),經澎湃新聞重新編輯和整理,獲Arup授權刊發。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司