- +1

臺北故宮聚焦“上海畫壇”:從清末的張熊、三任到吳昌碩

早期“海派繪畫”延續了吳門、浙地、揚州、常州及 新安等地的傳統,并互為影響融合,形成了一個豐富而多元的海派繪畫。澎湃新聞(www.kxwhcb.com)獲悉,為了探索清末民初上海畫壇多元化風格的生成、金石畫派的興起、山水畫風的發展、以及書畫贊助形式的轉變,臺北故宮博物院在館藏的基礎上,加之多年來的收購、捐贈與委托寄存,將一批新入藏或寄存的書畫文物,進行整理分類,推出“典藏新紀元”系列特展,而清末民初的海派繪畫展被列為特展之首展。這也證明海派繪畫在近代繪畫史中至關重要的地位。

張熊《雁來紅花圖》

上海于1843年開埠,逐漸躍升為中國對外貿易第一大港。經濟發展造就了新富階級,其對文化商品的大量需求,又帶動書畫市場的蓬勃。大江南北的書畫家薈萃于此,以書畫買賣為營生。他們筆下鮮麗明快的色彩、通俗易懂的題材,吸引來自海內外的廣大主顧,形成了俗稱為“海派”的紛然面目。

此次展覽的畫家基本上為早期海派名家,如張熊、任伯年、任薰、蒲華、錢慧安、吳谷祥、吳昌碩等。作品年代自1850年始,至1930年代而止。為何是到1930年代?從海派繪畫發展史來說,吳昌碩于1927年的逝世,標志著海派早期繪畫的結束。因而這個時間段正是對早期海派繪畫時期的劃分。這些作品的展出,有效地梳理了早期海派繪畫流派的發展脈絡。從上海畫壇多元化風格的生成到金石畫派的興起,從海上山水畫風的發展到海上書畫贊助形式的轉變。

整個早期“海派繪畫”基本延續了吳門、浙地、揚州、常州及 新安等地的傳統,并互為影響融合,其中吳門繪畫傳統的影響最大,并且通過吳地、嘉興、杭州等幾個不同地域線索匯集到海上。

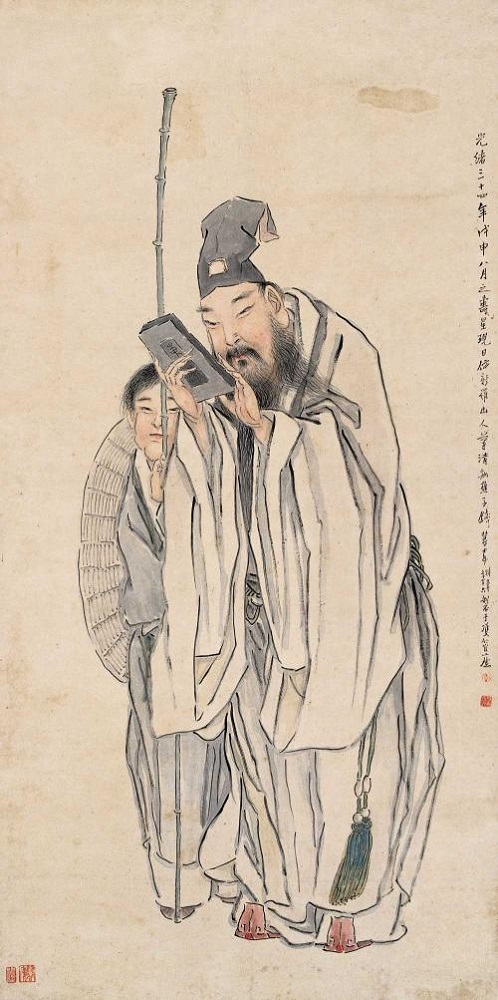

早期“海派繪畫”有幾種頗具影響力的風格流派:以張熊為代表的嘉興地區的畫家基本繼承了吳地風格的花鳥畫傳統,同時兼取常州惲壽平沒骨法 及揚州華新羅的小寫意花鳥,可以視為一條線索;取法陳老蓮一脈畫風的畫 家任熊、任薰兄弟可以看作另外一條線索,當然,這一種風格還可以稍向前 推至任淇;還有非常重要的一條線索就是以趙之謙、吳昌碩等人為代表的, 參以金石筆法入畫的一脈。另外還有揚州地區繪畫風格的延續,此外,西方繪畫亦漸漸開始對中國傳統繪畫產生影響,備受徐悲鴻推崇的任伯年就是很好的范例;但從另一角度看,西方繪畫此時并未對中國傳統繪畫產生根本性的影響,早期海派畫家師法的對象依舊屬于傳統繪畫的范疇,這些都可以從早期海派畫家的作品中得到明證。

據澎湃新聞(www.kxwhcb.com)了解,臺北故宮博物院在清宮舊藏的基礎上,多年來通過收購、捐贈與委托寄存等方式,持續不斷地擴充典藏。這批新入藏或寄存的書畫文物,彌補了本院既有收藏所未及之處,使本院的展覽主題與內容更加豐富多元。因此推出“典藏新紀元”系列特展,期能與臺灣民間攜手,共同深耕文化,一同邁向典藏的新紀元。

據悉,此次展覽將持續至9月25日。

展品目錄

八方云聚

1 清 張熊 山水 卷

2 清 張熊 籬落秋芳 冊頁

3 清 任頤 花鳥扇面 單片

4 清 沙馥 人物扇面 單片

5 清 任薰 漁父圖 單片 林宗毅先生捐贈

6 清 錢慧安 巢由避世扇面 單片

7 清 朱偁 花鳥冊 冊

8 清 胡遠 山水花卉冊 冊 林誠道先生捐贈

9 清 胡璋、倪

田、虛谷 合作歲寒三春圖 橫披 林柏亭先生捐贈

金石花鳥

10 清 吳熙載 花卉冊 冊

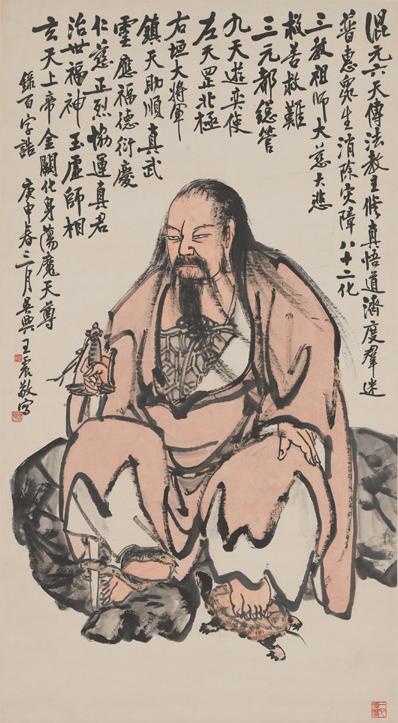

11 民國 吳昌碩 梅花 軸

12 民國 吳昌碩 雪庵袁安 軸

13 民國 吳昌碩 紫藤 軸 林宗毅先生捐贈

14 民國 吳昌碩 瓶花 軸

15 民國 吳昌碩 篆書 軸

16 民國 吳昌碩 周夢壺 軸

17 民國 吳昌碩 菊石 軸

18 民國 吳昌碩 墨荷 軸

19 民國 吳昌碩 藤花 軸

20 民國 吳昌碩 紅梅 軸

21 民國 王震 芙蓉白鷺 軸

22 民國 王震 桃花群燕 軸

23 民國 王震 花卉中堂 軸

24 民國 王震 芭蕉 軸 林宗毅先生捐贈

25 民國 齊白石 紅藤鸜鵒 軸

26 民國 陳年、王雪濤合作紫藤蝴蝶 軸

山水士氣

27 清 楊伯潤 山水冊 冊

28 清 蒲華 奇石四屏 軸

29 清 蒲華 山水 軸

30 民國 吳昌碩 吳昌碩山水 軸 林宗毅先生捐贈

31 民國 吳昌碩 蘇州天平山景 軸 蔡辰男先生捐贈

32 清 吳谷祥 溪南訪隱 軸

33 清 吳石僊 江城雨意 軸

34 清 高邕 山水 軸

35 民國 陸恢 山水 軸

36 民國 陸恢 山水 軸

37 民國 陸恢 仿松雪山水 軸

38 民國 黃山壽 秋溪閑棹 軸

39 清 顧澐 山水冊 (小靈鷲山館) 冊 林誠道先生捐贈

40 清 吳谷祥 臨耕煙山水冊 冊

41 民國 王震 佛即是心 軸

42 民國 王震 泉蝠圖 軸

43 民國 王震 松徑觀云 軸

書畫營生

44清 任薰、費廷桂 清任薰赤壁泛舟清費廷桂楷書前赤壁賦 成扇

45清 任頤、寶拙盦 清任頤拜石圖清寶拙盦甲申滬上感事詩 成扇 林誠道先生捐贈

46 清 錢慧安 人物十二屏風 屏風

47 清 吳滔 雪鴻爪景冊 冊

48 清 吳谷祥 南游話別 卷

49 清 任熊 荷花小鳥 軸

50 清 任頤 陳平分肉圖 軸

51 清 任預 山水人物 軸

52 清 沙馥 風塵三俠扇面 軸

53 清 蒲華、吳昌碩合作紫藤 軸

54 民國 吳昌碩 紅白菊 軸

55 民國 黃山壽、王震合作菊石 軸 、

56 清 王震、汪琨、楊逸合作荷亭消夏 軸

57 民國 王震 洪水橫流 軸

58 民國 王震等人合作蟠桃赴會 軸

———————————

延伸閱讀

重看百年海派,打撈被遮蔽的繪畫

顧村言

中國繪畫經過百年多時間的巨大轉折,似乎到了重新回看的時候,而海派,正是中國近現代美術的最大策源地。盡管受到種種艱難阻礙,但無論何時,海上畫家的群體中對于藝術本體的探索從未中斷,海派繪畫的文脈一直在地下蔓延生根,直到當下,并有著極強的文化自信與底氣——比如,也只有海派畫家中的吳湖帆才會有“待五百年后論定”的閑印,也只有黃賓虹才會說出“我的畫要五十年后才能為世所知。”

似乎是到了重看“海派繪畫”的時候了。

無他,中國繪畫經過百年多時間的巨大轉折,也到了重新回看的時候,而海派,正是中國近現代美術的最大策源地——從這一意義上而言,無論是近期上海書畫出版社首發的百年來對海派繪畫規模最大的整理成果——《海派繪畫大系》,還是上海中國畫院為其成立60周年而舉辦的“開宗明義第一章——上海中國畫院系列文獻展”、上海劉海粟美術館的“重寫劉海粟”大展,抑或今年初上海博物館的吳湖帆書畫鑒藏大展,以及上海陸續舉行的海派系列名家展,似乎都是水到渠成之事。

然而重看海派繪畫,到底重看些什么?

一方面,是對“海派”二字的梳理。說“海派”是一個繪畫流派,可說是,也可說不是,不過細想卻實在是一個巨大的誤會,所以后來索性有“海派無派”之說了。海派繪畫其實是晚清以來中國在現代化的轉型中出現的一個巨大的文化現象,亦可謂之一種綿延至今的藝術風氣,而其土壤則緣于上海這樣移民城市的開埠、工商業與對外交流的繁榮以及文人畫家在租界的避亂便利與新興市民階層的興起,導致四方畫家麇集于此。

考察“海派”二字的緣起,最有名的大概是魯迅先生針對沈從文先生《文學者的態度》所掀起的文學界“海派”“京派”之論而撰《“京派”和“海派”》:“所以文人之在京者近官,沒海者近商,近官者在使官得名,近商者在使商獲利,而自己亦賴以糊口。要而言之:不過‘京派’是官的幫閑,‘海派’則是商的幫忙而已。……而官之鄙商,固亦中國舊習,就更使‘海派’在‘京派’眼中跌落了。”

這篇文章是迅翁一貫的冷峻、清晰,寒嗖嗖的,讀之讓人心驚,乍讀當然不無道理,細讀再思,迅翁如木刻般刻出了線條,但似乎依然失之粗疏了。然而所謂“近商”二字卻道出了海派繪畫初起時的特點——按照盧甫圣先生的考證,目前可見出現“海派”二字的是1899年張祖翼跋吳觀岱的畫:“江南自海上互市以來,有所謂海派者,皆惡劣不可暫注目。”這句話大概是從文人畫的立場對于當時上海城隍廟畫家等走商業路線畫家的評論,從今天的眼光看,此言依然有其道理所在,海派繪畫的初起時,種種因商業性的迎合、媚人之狀,確實有“惡劣而不可暫注目”者。

然而華洋雜處、文人不斷涌入的上海是何等樣的大熔爐與大境界,這樣一種被文人鄙夷的小“海派”不久即被一種更大氣的大“海派”所代替,趙之謙、任伯年之后,可以吳昌碩先生的出現為代表,所謂“強其骨力墨淋漓”,其內在的大氣與骨力、蒼莽也啟發了其后的齊白石、黃賓虹,其精神境界至今影響而不衰,無論是劉海粟、潘天壽等,無不受其潤澤。潘天壽《中國繪畫史》因之稱“安吉吳缶廬昌碩,……以金石篆籀之學出之,雄肆樸茂,不守繩墨,為后海派領袖。”

吳昌碩之后,民國時期海派的紛繁中,則以更大的氣象對于東西方文明經典進行包容并蓄,正如郎紹君先生在分析海派時所言:“ 民國時期(1911-1949)的海派,處在社會變革、西潮涌入、啟蒙和救亡交織的環境中,有反叛有固守,有磨礪與創造,呈現出折中變異的新局面……如果把蕭俊賢、金城、陳師曾、陳年、王夢白、葉淺予、蔣兆和視為單純的北京畫家,而無視他們與上海的淵源關系,就不可能對他們有全面和深入的認知。美術史需要以動態的眼光看待動態的畫家。惟其如此,才能把握動態中的藝術現象。”

其中,除了后來定居上海的吳湖帆、劉海粟、林風眠、張大壯、賀天健、錢瘦鐵等外,飄零海外的張大千、定居杭州的黃賓虹、主政央美的徐悲鴻,亦可作如斯理解。

嘉藕圖》

巧合的是,這些天上海中國畫院為其成立60周年而舉辦的“開宗明義第一章——上海中國畫院系列文獻展”,呈現的上海中國畫院成立之初的畫家史料,也正呈現這樣的一種視野。展覽同時呈現的海派畫家面對上世紀五六十年代巨大社會與歷史變化的遭遇與態度,無疑讓人深思。由于彼時的國家文化戰略向蘇聯式美術與宣傳類美術傾斜,表面上,一方面出現了一批優秀的年畫、連環畫、宣傳畫藝術家,但同時也出現如郎紹君先生所言的“美術院校外遷,課徒受限,藝術傳承出現斷層。”

這里的一系列背景包括從移民變化角度考察無疑是一個關鍵,也是考察十多年來“新上海人”不斷涌入上海的背景下重看“海派”二字的線索。

事實上,在另一種層面,盡管受到種種艱難阻礙,但無論何時,海上畫家的群體中對于藝術本體的探索從未中斷,海派繪畫的文脈一直在地下蔓延生根,直到當下。從某種意義而言,這也可以理解何以上海一直會出現極具開放視野的藝術家,但同時不斷出現重視文脈筆墨與心靈深度的藝術大家——與一些地區的藝術喧囂與夸張不同,當下的不少上海藝術家們依然存留著屬于南方或者說上海特有的內斂與矜持,或隱或顯仍然尊崇南方文人一直崇尚的書卷氣。

這是海派繪畫經過百年流轉而凝固的格調,然而其實更是有底氣的——比如,也只有海派畫家中的吳湖帆才會有“待五百年后論定”的閑印,也只有黃賓虹才會說出“我的畫要五十年后才能為世所知。”

以上海中國畫院的成立為標志,至今整整一個甲子,經過巨大的時代波瀾,海派的外延與內涵都已經發生變化。于當下而言,實在需要重新看待,這樣的看待,也正是在上海這座移民城市“海納百川”巨大胸襟之下的必然。

海派繪畫的“近官”或“近商”從來就是有的,現在有,將來仍會有,這是各人的造化與選擇,這無可否認——然而,經歷過歲月世事的洗禮,當下真正的海派絕不應是如魯迅所言兩類“近”的代名詞,也并不僅僅是一種模棱兩可的名詞,回顧百年來海派繪畫求索的真正精神所系,一方面正在于對藝術本體的探索與追求,更在于從不屈服于商業、世俗等種種外在的力量,從不放棄自己的本心,以藝術的形式探索這個民族的心靈深度,呈現對于人生自由與心靈解放的巨大張力——這在當下決不應只是一種理想!

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司