- +1

萬象 | 在這片古老溫暖的土地上 | 張明

原創 張明 上海紀實

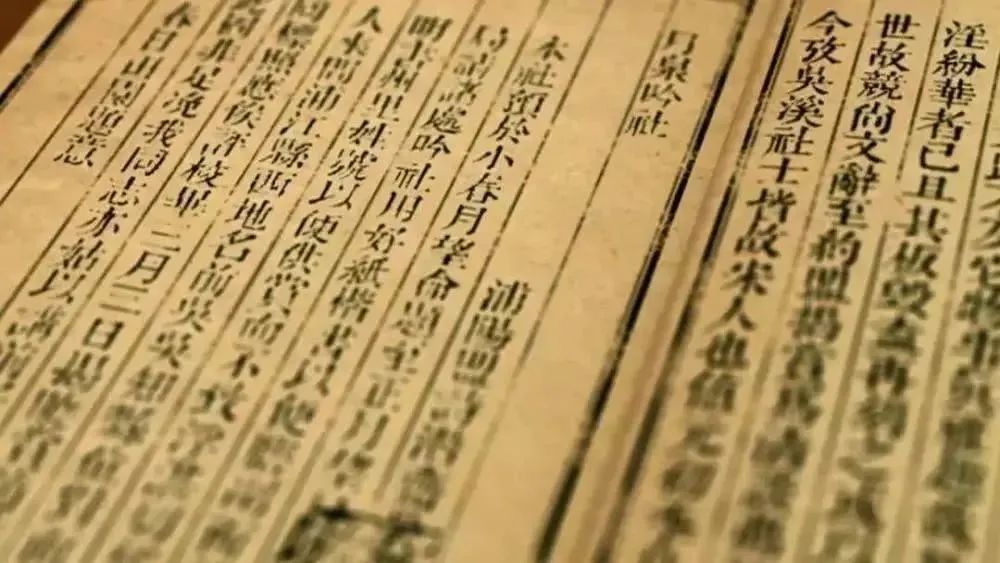

開啟于四十億年前的生命是宇宙的一個奇跡,人類走過了其中短暫而漫長的二十萬年。這片有著上萬年歷史的古老土地,始終溫暖著一代又一代浦江人。

一、河流靜靜流淌

每一條河流都有自己的方向,但不是每一條河流都一年四季波浪奔涌。

漢語中有一個語詞叫濫觴,本意是江河發源之處水流極細小,僅能浮起酒杯,比喻事物的起源和發端。江河孕育了大自然中的生命,生命報江河以滋養之恩。浦江一地的起源、繁育和發展,與江河有著親密的關系,正印證了這一語詞的魅力。如自身名稱表述的那樣,我們完全可以把浦江看成浦陽江的縮寫,地名與這條河流的聯系實在是太緊密了。因為山水阻隔原因,浦陽江地理具有豐富性多樣性,中支山脈把西北山區和東部平原一分為二,浦陽江從西部天靈巖出發后由西向東縱貫整個東部盆地,沿途接納多條支流,最后匯入錢塘江東流入海。同樣發源于天靈巖的壺源江,流經西北山區后匯入富春江,成為元代畫家黃公望《富春山居圖》的一部分。浦陽江、壺源江之外,浦江還有一條發源于南支山脈雷公尖、城竇山的梅江,一路向南進發。

以前,我不懂山川大地向四處延展的神奇,其實正是它們構成了浦江最為原始基本的生產生活條件。地處浙東(今叫浙中) 山邑的浦江偏居江南一隅,地域狹小,資源有限,相對閉塞,中國歷史上很多重要事件都沒有在這里發生,因此它不能成為歷史的中心。南方農民雖然不用像地域遼闊的北方游牧民族一樣,隨季節變化轉場放牧,也不用像漁民一般在洶涌波濤中穿行,駕駛大小不一的船只馳騁大海才能收獲魚豐,他們固守一地辛勤勞作可能帶不來豐衣足食,得到的僅是繁衍生息所需的最低限度,但這些并不影響它完整成熟的人文譜系的形成,甚至出現一個元明時代的文化高峰,耕讀傳家在浦江深入人心,蔚成風習。

由山洞到平原再到海洋,人類走過了一個漫長的過程。古老的耕作方式,特別是栽培水稻的歷史,讓浦江可以上溯到萬年前茹毛飲血的早期新石器時期,其神秘性和獨特性正在引起越來越多人的探索興趣。這片古老而溫暖的土地上走過了一代代人,經過淘洗的方言土語成了當地人唯一的母語,可仍然與周邊吳越地區有著很大的差別。今天,代表人類稻作文明和農耕文明的上山文化正在迅速走出浦江,與浙江省內其他十八個縣市區疊加覆蓋,成為華夏文明重要的一部分,在未來漫長的申遺中它將向全世界展示東方農業文明的漫漫征途和耀眼光芒。從人類學的角度看,任何考古都是困難的,描述容易泛化,人群文化類似接近,包括農耕技術在內的很多傳統都靠代代因襲。重新審視浦陽江河流邊上的這段稻作文明歷史,遠古人類一定不會料到,有朝一日這里會被現代化的考古發掘涉足,逐步揭開世界稻源的神秘面紗。舊的一頁已經嘩啦啦翻過,一切都迎來了新的改變,亙古的稻田里出現各種各樣人為時髦的文字和符號。愈是目擊今日,我愈是感到驚訝——我們會否成為最后一代見識古老農耕方式的人?

二、春牛圖

春為歲首,耕牛成寶。

過去民間流行一張春牛圖,上面畫一背負萬年青的犍牛,旁邊立一手執柳樹枝的牧童,稱之為牧牛太歲,寓意深遠。

浦江地瘠民貧,各地均有克勤克儉、精耕細作的家風習慣,江南第一家祠堂里掛的那對“江南風土薄,惟愿子孫賢”的聯句就是明太祖朱元璋對鄭氏后人寄予的殷切希望。生產意識向來被農民視為春天的核心,融進他們的血液里和骨子里。在農民眼中,風吹楊柳,燕子飛過,不僅被看作是春天的代名詞,更多地被他們視作是一年的生產季。古代三月十五勸農節這一天,官員們都要赤腳下田,以行動作出示范,告誡大家不要耽誤農時。“春種一粒粟,秋收萬顆子”,春天播種了,秋天才有收獲,農事按立春、雨水、驚蟄、春分等二十四節氣進行,后來這一天演化為我們的一個傳統廟會節日。

對農民來說,沒有比春天這個季節更重要的了。此時除了要迎接草長鶯飛,還要完成種子催芽、田里播種,等到嫩綠的秧苗從平整的秧田里萌發,意味著新的一年已步入正常,而且還要加油鼓勁了,農民懂得生產要及時,有糧食才有溫飽,才能活命。在這個季節里,魚開始產卵,雞鴨開始孵化,母豬開始產崽。在這里,糧食生產與財富積累以至對家畜生命的呵護已經完全一體化,很少有無視生命的例子。除了作物種植和牲畜飼養,浦江人還喜歡在田頭地角、房前屋后、菜園邊上,甚或浦陽江兩岸灘地上種植桑樹,通過養蠶增加收入。婦女于家務之余,也會繅土絲、制絲棉、織絲帶以自用,所以民諺有“四十天不養蠶,是個懶婆娘”“鄉村四月閑人少,才了蠶桑又插田”,這些正是農耕生活的寫照。在這個季節,所有種子、樹木都在追逐太陽,學齡兒童在農業生產中雖不用分擔重要任務,但他們在油菜花田盡情奔跑放飛紙鳶中,不知不覺在耳濡目染各種生產方式,用身心感知大自然勃發的生命。比起念書來,正確的生命觀、勞動觀和糧食觀,對孩子的一生也許更重要。

農業不同百工,本無師徒關系,犁耕耖耙各種農活靠的是口傳心授。暮春時節,屋檐下燕子呢喃細語,雨絲變得溫柔纏綿,天地間灰蒙蒙的。男耕女織,各有分工,男人們會披蓑戴笠早早來到田間,在牛的脖頸上套上牛軛,然后手扶犁把,在水田中默默耕耘。山間霧氣中夾雜著新翻泥土的氣息,與萬物生長共同構成一種田園意境。

這,就是水墨氤氳的江南。

這,就是北緯二十九度線上的浦江。

三、夏日的食物

在中國,夏天從立夏算起。

浦江立夏時吃青精飯。青精飯即烏米飯,也有叫通天飯的。民間舊俗,每年農歷“四月初八,造青精飯,互相饋遺,謂之烏飯”。烏飯為道家所創,用山中采擷的南燭葉染色。有關烏飯的傳說在南宋《東京夢華錄》中已有記載,與出自佛經的目蓮救母雜劇有關。后來勸人從善、孝敬雙親的目蓮戲在浦江及周邊地區廣泛上演,因契合大眾情感,影響十分深遠。但今天說起青精飯已經沒有多少人知道,烏飯或者烏米飯倒是耳熟能詳。立夏時氣溫明顯升高,炎暑將臨,雷雨增多,是農作物進入生長旺季的一個重要節氣。此時烏飯樹葉萌生迅速,方便采摘,主婦們常把采回的葉子搗碎絞汁,將糯米浸泡上色后上鍋蒸煮即成。民間做烏飯的目的在祈福禳禍、消災解厄、祛病延年。

到了夏至這天,浦江人又習慣食麥衣。經歷了糧食短缺的三荒春頭,好不容易熬到麥子黃熟,這才吃上一季新麥。麥衣這種薄薄的面皮可以卷裹各種莧菜、土豆、菜干等菜肴,有點類似于北方特大號的春卷,吃時不要嫌吃相難看,只有大口吞咬才過癮。我到過“孔子登泰山而小天下”的泰安,買回一大疊摻雜糧的山東煎餅,薄如紙片,韌勁十足,久放不壞,但牙力不好恐怕嚼不動,卷不卷大蔥還在其次,與家鄉麥衣有很大差距,不可同日而語。

在浦江,酷暑到來,我們根本不用羨慕北京人喝酸梅湯、廣東人吃綠豆沙,吊人胃口的吃食有的是,且花樣翻新,像植物葉子、橡實做的觀音豆腐、木蓮豆腐和柞子豆腐,今天都已成了百姓消暑的家常食物。

夏天,還總是與荷塘、荷葉、荷花聯系在一起。漢樂府中有一首《江南》詩,用白描手法寫盡蓮中魚戲:“江南可采蓮,蓮葉何田田,魚戲蓮葉間。魚戲蓮葉東,魚戲蓮葉西,魚戲蓮葉南,魚戲蓮葉北。”每每讀到這樣瑯瑯上口的句子,我立刻想起童年時二三伙伴頂了荷葉開心回家的情景。到了苦夏,見街頭偶有挑賣活索粉的擔子從身邊經過,我都會眼前一亮。新摘的荷葉碧綠圓潤,紋理清晰,上面有層蠟質,散發出荷葉特有的清香,荷葉下的索粉白凈整齊,米香中摻著荷香,下綠上白,十分誘人,吃時加醬油、香醋、蒜泥、香菜、辣椒,再淋上點香油,那絕對是開胃解饞的佳品。如果去到鄉下,或可見到鄉間婦女挽起袖子取米浸泡,在細竹絲籃里就著嘩嘩的溪水、泉水淘洗,將米中酸泡氣沖走,再用石磨磨成漿,壓制成形,或新鮮出售或曬干品嘗。不過現在磨制工具基本用機器替代,不完全依靠手工,省了不少體力。

在所有的夏季飲品中,還有一種六月雪也難以忘懷,清新爽口,苦味中夾著香氣。如果是清澈的山泉水所泡,六月雪有種回甘。六月雪,又叫六月霜,是一種菊科蒿類植物,生長于山間林下,在全縣各地均有分布。因其在夏天開細小的白花,看上去星星點點,形似雪花,故此得名。城里鄉下每逢二五八、一四七、三六九當季集市,街頭一般都有售賣,由山里趕集的隨手捎來,論把賣。泡六月雪,大多用黃褐的茶壺和灰黑的瓦罐,這兩種容器泡出來的六月雪都極好喝。放學回來的孩子喜歡捧著茶壺對著壺嘴亂喝一氣,咕咚咕咚的聲音由喉嚨一直響到肚皮,半壺下去真是說不出來的解渴。六月雪有個特點,就是天氣再熱也不餿。

除了美食,夏日里不乏瓜果蔬菜,但長夏漫漫,企求清涼成為奢望,除非你有機會一頭扎進清碧的溪流里,比如東溪西溪或鄉間其他河流。酷暑中,楊樹柳樹上會響起蟬鳴,長一聲,短一聲,聒噪聲聲。夏天也會帶來暴雨,雨后青草特別清翠,特別茂盛,成長了一春的鵝,羽毛變白,吃著綠油油的青草,愜意極了。牧童懶洋洋粘在草地上,消磨著雨后帶來的閑適和豐腴。吃飽的鵝,兩只黑眼睛亮亮的,走起路來趾高氣昂,左右搖晃,像個威武的將軍。更舒適的日子會在夜間明堂出現,大人小孩仰面朝天躺在涼席草席上看牛郎織女和北斗七星,古老的故事已經重復了不知多少遍,祖父講給父親聽,父親講給兒子聽,如今輪到自己講給兒孫聽,上輩人走了,下輩人接上,好像總也講不完,總也聽不夠……

四、豐收禮樂

除去消夏吃食帶來的些許慰藉,在辛苦勞作的成人世界里,廣袤無垠的暑熱,讓人覺得生活是多么不易,每日揮汗如雨的生產簡直像在持槍戰斗。在恐怖的酷熱中,一切都現出殘酷感,生命在太陽的白光中驟然消耗。直到有一天,風開始出現,雨開始出現,藍天失去往日眩目的光亮,農家土屋瓦背上瓦蔥得了雨水的滋潤筆直挺立,勝利的感覺才開始慢慢浮動在人的臉頰。人們沐浴著輕曼陰柔的絲絲涼爽,久久感動著,一點點的品味,生怕漏過一分一毫。再過段時間,連天上的云影也似乎溫柔無比,藍色變得純正,樹梢上的葉子凝眸思考,顏色發生變化,然后紛紛落下,所有悲欣隨之而去。

如人生大半,秋天終于來臨。

《淮南子·說山訓》里說:“以小見大,見一葉落而知歲之將暮。”秋天的到來的確是不知不覺的。壟上一片秋色,仙華山下,南宋遺民詩人方鳳的故里,由北向南,從西到東,方圓幾十里鋪排開去,無論水稻還是玉米,都金燦燦的,等待農夫收割,原野的豐饒程度與付出辛勞和灑落汗水成正比。雖然不用像夏收夏種那樣起早貪黑,但也要趕緊把稻谷、玉米、粟米,還有番薯和板栗收割掏摘進來,老的少的一樣興致勃勃在田間地頭來回奔忙。秋收過后,前面迎接的將是可怕的嚴寒霜凍。好在圈里的牲畜長得膘肥體壯,它們不用像草原的牛羊要逃離冬天暴風雪的肆虐與圍困,依靠抱團取暖。農耕的本質是定居,對生養的這塊土地徹頭徹尾的依附,這種稻作方式如果連續計算,在浦江超過一百個世紀,那是何等漫長的時光和歲月。今天,白堊紀時期遺留下來的桫欏樹在本地早沒有了,連浦江人叫栚子樹、書名叫作烏桕樹的,也已經不被當作經濟林看待,而把它栽種成城里人喜愛的風景模樣。換過從前,栚子樹實在普通得不能再普通,哪一處田野沒有幾株碩大的烏桕樹,在秋天里閃著紅艷艷的光?

秋收過后,精打細算的主婦們會用糯米制作佳釀,醇香的米酒既是對所有家庭成員的犒勞,也是對生活還要繼續的續篇,接下來起屋上梁、新婚嫁娶次第登場。農耕的游藝聚會,多與農業生產聯系在一起。傳統農業社會,財富積累到一定程度,帶有儀式感的民間文化就會誕生,秋天尤其如此,只是高僧誦經的宗教內容淡出人們視野。這樣的日子,只要沿浦陽江、壺源江的鄉野走一走,說不定婚禮的鼓樂就會從哪個角落隱隱傳來。星光滿天,我們會恍惚覺得自己在與大自然私語,在江水的源頭看到動物們在草地上逡巡,獵人的聲音在森林中回響,近旁懸崖邊上保留著昔日的功勛記憶,月光下花仙子唱著迷人的歌在通濟湖的水面上舞蹈,保安寺、惠云寺松樹上的松鼠在傾耳諦聽。浦江人向來尊崇自己的祖先,絕不數典忘祖,秋天的豐收儀式一旦開了頭,能一直延續到冬至祭祖,以至下一個春天杭坪的擺祭,那可是浦江最隆重、最吉祥的鄉村大典,一次農耕生活的集中展示。

五、雪地里

浦江的冬夜與他地一樣漫長難耐,好在秋收冬藏,農家谷倉柜子里積滿了谷麥和豆類,屋檐懸掛下串串紅薯。

早上起來,天地一片靜謐。開窗四看,遍地是雪,白色完全主宰了這個世界。黑郁郁的松樹一身茸雪,互相依偎,聳立在東山嶺的坡地上,遠處迷人的山峰余脈和近旁幽幽的溪谷在詩人吳萊吟唱過的地方重疊。廣大無邊的寂靜籠罩著大地,生命沉浸在寒冷寂寞中,只有纖弱的芒草在微風里纖纖挺立。冬陽的可愛,在于不單單給人以溫暖,有時還能喚起人們對于大自然的美好記憶。慣于滯留戶內生活的人們對外界尤其是大自然的感覺日漸麻木,只有獵人知道山野雪地上交錯著鳥、兔和野豬的蹤跡。他們警覺的目光和挺拔的身姿充滿陽剛之氣,那桿鋼鐵做成的獵槍愈發增加獵人的威武。樹上冷不丁灑落的積雪灌進脖子,讓獵人不知覺打了個寒顫。目標即將出現,他必須全神貫注瞄準射擊。

一年一度的嚴寒正在悄悄降臨。

小雪過后就是大寒,有的人家已剝去窗格子上陳舊破敗的皮紙,做了漿糊刷上新的,屋里一下明亮起來,沒有風的襲擾,屋內顯得嚴緊安適。但這樣的天氣,即使躲在結實的土木屋里,也要穿上厚厚的棉衣棉褲才能御寒。農耕時代,冰點以下的防御總嫌薄弱,有爐火的房子才充滿誘惑。快過年了,外面下著紛紛揚揚的雪花,屋內生著嗶嗶剝剝的炭火,一家人簇擁在一塊,企劃一年的谷麥生計,孩子們在一旁打鬧,十分的溫馨。抬頭再見喜鵲登梅、春燕剪柳之類喜慶的窗花,床鋪上鋪就用鐵鈀子梳過的帶稻香的稻草,既干爽又暖和,缸里還有腌制好的九頭芥、咸蘿卜和菘菜這些浦江人冬天最愛吃的常菜,幸福感便陣陣襲來。

此刻,西北山區雪意正酣。

冬雪之中的三十六崗自淡竹嶺那頭迤邐而來,重巒復嶂,人行其上如登霄漢。至于它到底有多少座山多少條嶺多少道坡,誰也沒有細細數過。在這樣的山崗上行走,雪片不斷擾亂視野,周圍的山崗很難辨得清邊界,一側就是陡壁,它們看似貌不驚人,甚至極盡平庸瘠薄之相,卻一樣有著驚心動魄的深溝險壑和懸崖巨谷。透過雪霧,想象著站在云端高處,下面一定是一條崢嶸萬狀的起伏山崗,山在向高峰升華,雪卻在沉沉壓低視線,如同灰霧迷蒙,它似乎在掩飾著什么,是往昔貧窮的痛苦?還是山野仍舊的蠻荒?那種難以言表的雄渾蒼涼,隨著看得見聽得到的風的陣陣呼嘯愈覺殘酷。七十六年前,活動在富陽、諸暨、浦江交界的金蕭支隊在接到浙東縱隊轉發的中央電令后,支隊長彭林立即率主力從富陽駐地出發,沿馬劍、中余,翻三十六崗到白馬嵩溪宿營,第二天一早在鄭家塢附近穿越浙贛鐵路,經義烏楂林到達上虞豐惠完成集結,隨大部隊一萬五千人從杭州灣揮師北上。金蕭支隊后來成為華東野戰軍一縱三旅的部分主力,在山東魯南、萊蕪、藤縣戰役上奮勇殺敵,屢建功勛,四十余名浦江籍戰士不到半年即犧牲在戰場上,令人肅然起敬。

山崗承擔重壓,山崗上急速通過的部隊腳步,卻是戰火紛飛年代涌動的血性,大風雪寫就了一部大歷史。

天賜的迷茫大雪仿佛在掩蓋歲月苦痛的傷疤,借原始清潔自己,而一切的鋒芒均已收入樸素的雪景中,我疑心舔舐了傷口之后的猛獸也在其中,而不只是春天那只迷路的小鳥。群山是一尊天神,你可以進入它的腹地甚或登上它的峰巔,但你絕不可以居高臨下對它有絲毫的傲慢與褻瀆。雪還在不斷地下,西北山區看上去雄峻至極,天地之間混沌一片,山巒和村影被低沉的灰黑色天幕罩得模糊不清。合著這茫茫雪花,我感覺一種純潔冰冷的東西正在沁入我今天的肉體,內心企盼來一場鵝毛大雪。我也在努力尋找山上的某棵大樹,無論它是松杉柏木還是麻櫟苦櫧,也無論它是群居還是獨立,沉默寧靜的大樹不會喜怒于色,但我會疾步迎上前去。

六、不沉的船

人類總是這樣,經過長時期的游牧,氣候變得溫和,然后開始安定下來,不再以打獵為生,他們定居于充滿漁獵和野生植物的濕地,這里土地、水和動物形成一個有機整體。古老的農耕生產就此開始,而后造就了地球上大量的農民。農民這種稱謂不是浦江專利,但由于浦江農民的敬天愛人,浦江農民的驍勇強悍,浦江農民的質樸無華和童叟無欺,他們成了一種古典,成了一種傳奇,成了受敬重的糧食物資的供應者。男女拼成一對,便是一個渾然天成的太極,男主外,女主內,男女有別,長幼有序,各司其職,這種血濃于水的家庭親情關系,儼然大海里一艘永不沉沒的船。與男人比,女人的勤勞快活、大方包容更加奇妙,她們從紡紗織布、洗衣做飯,到撫育孩子、贍養老人,家庭氣氛是否融洽全靠女人潤滑調劑,家庭生活是否井井有條全賴女人悉心周密,她們是上天特意的安排,否則一切都變得亂糟糟。

農耕社會的核心是土地,一切物質來自這里,包括為人們提供食物和日常需要,這造就了農村完全不同于城市的思維邏輯。在一眼望不到頭的土地上,農民不完全把它當作受苦和勞累,生長過程本是充滿希望的過程,獲得豐收的等待也許是漫長的,但伴隨著汗水,定會迎來豐收的喜悅,農民聞得出稻谷和麥子的芳香。他們中的一部分人因為社會分工改變命運,成為工匠、商人或小販,所以再怎么高明的經濟學也難洞徹農耕社會的一切。農民對土地的依戀,和牧人對草原的依戀一樣,土地是他們最為重要的生產資料,那里能長出稻麥菽稷五谷雜糧。過去春節農家最喜歡貼“五谷豐登”“六畜興旺”的門對就源于此,——稻為主糧,牛出死力,耕牛禁止宰殺。牲畜今天仍存在的習慣和儀式使它們凝聚,有些為了適應環境,有些是環境為了適應它們,動物滿足了食欲,草木獲得生長,雙方得益。很多時候人因牲畜受到啟發,馴養它們、役使它們的同時,牲畜成了農民的依靠,成了農民的朋友,從中學會要善待一切生命。

像作家在小說里寫的一樣,所有政治的、階級的和表面的和睦與爭斗,很多時候都圍繞家族關系展開。當這種在土地上依靠單打獨斗的個體勞動無法更有效時,由血緣聚集起來的族群便自然而然產生。族群實際上是一個又一個小的社會,這樣更容易增加力量抵御外敵。一旦擁有自己的社會群體,互相之間就可以放心地學習知識和技能,融合各自的相似之處與不同之處。祠堂的出現是族群的顯著標志,它是一個社會單元的高度濃縮,又是松散的個體意志的集中表達,神圣不可侵犯,善惡故事有時都在此發生。族群還是社會管理的基本需要,鄭宅江南第一家一百六十八條家規非常細致完備,修身齊家治國平天下,是浦江族群實踐的最高標準,極大地豐富了鄉村治理內容,有朝一日它被帶到南京,成為明王朝初期嚴格規制的藍本和范式。

七、亂彈

不同的生存環境和生活調子,會創造出不同的藝術樣式。宋室南渡定都臨安后,隨著瓦舍在臨安的大量興起,在北方盛行的講唱藝術開始在南方風行起來。于是,浦江也出現了講唱藝術表演團體坐唱班,也叫什錦班,時間長達數百年。到明朝中葉,亂彈由坐唱搬上舞臺,作為婺劇的一個分支,浦江亂彈走上了一條屬于自己的堅實路子。以笛子、嗩吶等吹奏樂器為主,弦樂只起輔助作用的浦江亂彈,聲腔激昂、高亢、悲壯和沉郁,響遏行云,極具感情色彩,它已經不是簡單隨意的起興與詠嘆。歌者的胸腔里似乎藏著一股酣暢淋漓的胸臆,膽氣、豪氣、俠氣,一應俱全,噴薄而出。我聽過一次,即被它粗獷有力的表演震懾住了,甘心做了它的俘虜。其唱腔與樂器交織的效果,如同黃鐘大呂,我必須全身心投入細細咀嚼才能品嘗出其中的滋味。在時間的河流中,浦江亂彈的吟唱,豐滿了我們的農耕文明。亂彈劇目大多取材于《說唐》《水滸》《三國》《楊家將》等,而且只要“一村有戲,則數村之民若狂,士華服,女靚妝,人羅酒漿,家具雞黍,下至鬻湯賣餅之徒莫不填衢塞巷”,廣受歡迎程度可見一斑,這種情形即使到今天還是非常普遍。可以說,笛子、嗩吶一類農耕社會的樂器,與新疆哈薩克宛如蹄音的冬不拉,與蒙古草原低沉嗚咽的馬頭琴一樣具有表現力,唱腔與秦腔頗有幾分相似,不能不嘆為觀止。

古人云:“情動于中而形于言,言之不足故嗟嘆之,嗟嘆之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”浦江至今稱亂彈樂曲“鬧花頭臺”為“踏花頭臺”,“演八仙”為“踏八仙”。踏歌多見于南北各少數民族的民間音樂舞蹈,大家圍著一堆篝火縱情歡唱。踏歌實際也是浦江亂彈的先聲,浦江亂彈曲調正是在踏歌的基礎上逐步形成和發展起來的,在宋末吳渭的詩歌里就有“坐睡略醒朝市夢,踏歌時有里閭游”的描述。我私心覺得,唯浦江亂彈最能反映浦江人的氣質才情,不光充滿張力,還充滿天地正氣。

英國社會人類學家馬林諾夫斯基提出過文化構造三元說,即物質的、行動的以及精神的。在浦江這樣一個山邑小縣,我常苦苦思索,面朝黃土背朝天的眾生,物質和行動之后的心情和精神又是什么呢?也許,沒有誰能準確地給予解讀,我們唯有到笛子、嗩吶的高亢嘹亮中尋覓,那里存續著代代相傳的浦江基因,還有深藏在山中的隱秘敘事和質樸感情。亂彈、剪紙、擺祭、迎會、舞龍等一系列非物質文化遺產,體現的正是浦江的民間智慧,與書畫藝術相得益彰,它們通過老百姓喜聞樂見、參與度極高的表演展示,對浦江鄉風文明起到了很好的淳化作用。

八、他開啟了一個時代

浦江自宋末至元明,一批文化人以傳統儒學為根基,以自然山水為依托,隨社會時代升沉起伏,插柳成蔭,逐步形成了地域特征明顯的西鄉前吳吳溪文化、東鄉鄭宅青蘿文化、北鄉馬劍建溪文化和南鄉通化梅溪文化,在中國文化史上占有一席之地,其中的方鳳、吳萊、柳貫、宋濂、戴良、張孟兼等,無疑是這片文化星空中的耀眼星辰。

靖康之難后,北宋滅亡,政治文化重心南移,大批北方官僚、豪族和知識分子隨朝廷南遷,包括流寓金華的女詞人李清照。這以后,北方文化和南宋都城文化對江浙一帶產生巨大社會影響,倪石陵的泣血之作《鑒轍錄》等一批著作即與當時的情勢有關。南渡以后,南宋朝廷由于缺乏強大的軍事力量,只能通過紹興和議向金國稱臣納貢。金幾度想南下滅宋,終鞭長莫及,而南宋在宋孝宗時也有過數次北伐,但都無功而返。南宋和金國陷入僵局形成對峙,東沿淮水一線,西至大散關,分南北而治,西邊又與西夏以大理為界,南宋依賴江南富庶之地,勉強偏安東南一隅。形成鮮明對比的是蒙古高原上的忽必烈雄才大略,正帶領蒙古人草原奔馬彎弓射雕異軍突起。這之前,蒙古人在滅掉金之后,鐵騎大舉南下。南宋對元兵也曾有過英勇的抵抗,先是焦山之戰失利,繼而在溧陽之戰、常州之戰中戰敗,喪失大部分主力,局勢變得十分被動。等到南宋都城陷落,陳宜中等人不得已到溫州一帶組織流亡小朝廷,與張世杰、文天祥、陸秀夫一道在福州建立宋末行朝,隨后再謀退往廣東。井澳十字門洋面與元軍決戰,南宋軍損失過半,完全喪失戰場主動。不得已,文天祥他往,張世杰、陸秀夫帶領宋末行朝前往崖山。此時的崖山陰云密布,海上掀起排山倒海的巨浪,南宋戰船在萬頃洶涌的波濤中顛簸起伏,死亡已如影隨形,夢魘一樣籠罩著這個可憐的王朝。最終,崖山一戰全軍覆滅,海上浮尸十萬,南宋最后一點海上立國的希望化為泡影。被俘的文天祥在元軍艦船上目睹了這一切,悲憤不已。倒是陸秀夫臨陣不亂,目光如炬,沉著堅定,背負幼主趙昺,命人用白絹相纏,君臣二人一起縱身入海,壯烈殉國。

存續了三百二十年的大宋江山就此轟然倒塌。

被宋末朝廷授予容州文學的方鳳,從此徹底斷了念頭,不再出仕。不久,做過義烏縣令的吳渭在前吳家中延請方鳳做了塾師。浦江方吳兩大家族挽起手來,開創了浦江由政治而文化的合作先河,這種建立在共同思想基礎上的攜手,堅不可摧。方鳳一心一意于詩歌創作,道盡黍離之悲,也因此打上遺民詩人的深深烙印。在中國,無論朝野,每當山河破碎的時候,總會有一批具有家國情懷的政治家和文化人自覺地站到前臺,或臥薪嘗膽以圖東山再起,或以詩明志抒發亡國之痛。文天祥雖身陷囚籠,但是其浩氣充塞天地,民族氣節至死不屈,留給我們不少風格豪邁蒼涼的詩篇。

也許有人要問,方鳳、文天祥們為了一個腐敗南宋,值嗎?我說,那你是沒有理解“烈士死如歸”“商亡正采薇”這樣的句子大義,自然也不可能讀懂詩圣杜甫對國家的深深憂慮,讀懂明末清初八大山人的喋血畫作,要知道墨點無多淚點多,那里面何止今人所津津樂道的一點水墨線條?!

元初,遺民情緒潛滋暗長,并不斷發酵翻涌,產生巨大的消極抵抗力量。方鳳借詩歌宣泄情緒,無形之中樹起一面遺民詩人的旗幟。仙華山,相傳是軒轅少女元修得道升天地方,這里“崚嶒突兀,八角垂芒”,屬于炎黃子孫的神圣疆域,代表華夏民族正統,方鳳和他的氣節之士們很容易在這里找到心靈的慰藉和寄托。也正是因為這一獨特的文化象征意義,蒙元統治下的詩人們在這里誘發了濃重的國破家亡之感,他們在這里日以繼夜頻繁聚集,或披發行吟,或挹泉漱洗,用近乎癲狂的身體姿態和獨特語言抒發對故國的哀思,類似絕望中的猿啼鶴唳。而浦江境內一泓“視月盈虛以為消長”“自朔至望則增,自望而晦則虧”的泉水,使他們獲得取之不盡用之不竭的巨大精神力量,有著陰柔之美的月泉磨利了他們的思想之劍,激發了他們蓬勃的詩情。方鳳、吳渭、謝翱、吳思齊等一批志同道合的南宋遺民,聯絡故舊遺老,創辦月泉吟社,他們將滿腹郁憤感慨以詩歌形式進行傾訴發出哀歌,貫穿一種對蒙元政權的堅決離棄和對故國山河的深切依戀。他們以“春日田園雜興”為題,向全國發出征集詩歌的號令,無異于吹響一次集結號,得到全國范圍廣泛熱烈的響應,最后輯成我國現存最早的一部詩社總集《月泉吟社詩》。

方鳳開啟了一個文化時代,在浦江具有地標意義,決不能等閑視之。

繼方鳳之后,吳萊、柳貫、黃溍承其衣缽,再傳宋濂、戴良、張孟兼等,使浦江文化得以一脈相承。千百年來,正是這種耕讀傳家詩書繼世思想,使得浦江的文學、書畫、戲曲和民間文藝等高度發達,從內容到形式都十分精彩,成為一道獨特的文化景觀,對一個地域起著潛移默化的作用,塑造了浦江人強硬、忠勇、孝義、拙樸、正派的集體性格,歷史上多少浦江人有道即仕,無道即隱,顯示出完全不同的精神追求和價值體現。大儒宋濂對浦江感情至深,一直贊不絕口:“浦陽仙華為屏,大江為帶,中橫亙數十里,山盤紆周遭若城,洵天地間秀絕之區也。”獵獵旌旗的仙華山巍峨壯觀,大江如帶的浦陽江柔情似水,由方鳳開創的這條文化河流清澈如碧,綿綿不斷,再無絕期。遠處,一只彩鳳鳥優雅地飛過,盤旋于姹紫嫣紅的花叢之上。

張明,1964年6月出生,浙江浦江人,多年從事地方新聞工作,曾擔任《今日浦江》報社總編輯,現供職于浦江縣政協。主張人應該有更多的時間空間給那些靜穆的山、流動的河和生機勃勃的原野,與自然為友,與樸素的生活為伴,關注平凡普通而又微小的人物。近年來致力于歷史文化方面的散文創作,對浦江歷史人物、名聞掌故、風土人情多有涉獵,著有散文集《龍溪巷》《浦江雜錄》《前程歸路》等。

原標題:《萬象 | 在這片古老溫暖的土地上 | 張明》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司