- +1

歐洲觀察室|2023年中歐關系可能出現新窗口

【編者按】

本文是上海歐洲學會與澎湃新聞(www.kxwhcb.com)“外交學人”合作推出的“歐洲觀察室”專欄的第35篇。

2月26日,復旦大學國際問題研究院中歐關系研究中心與上海歐洲學會共同主辦了一場政策報告發布會暨中歐關系學術研討會,發布了兩份報告——《歐洲對華政策報告(2022)》和《歐盟的大國和地區政策(2022)》,前者闡述和分析了2022年度歐盟及部分歐洲國家的對華政策基本內容、政策背景、政策動機和未來發展趨勢。《歐洲對華政策報告(2022)》指出,歐洲的對華政策立場在2022年變得與美國的對華政策具有越來越大的相似性,但這并不表明歐洲和美國的對華政策將變得完全相同。展望2023年,歐盟對華政策會持續調整,中歐關系會在各種挑戰中繼續發展,中歐也可以在雙邊合作和國際多邊事務中共同承擔更多的責任,并致力于推進建設一個更加穩定、繁榮的國際社會。

澎湃新聞(www.kxwhcb.com)獲授權刊發報告中部分文章,以窺2023年中歐關系發展趨勢之一斑。

2022年是歐盟歷史性的一年,歐盟對華政策也是如此。在新冠疫情、俄烏沖突、能源與通脹危機的多重沖擊下,歐盟艱難地延續其對華政策調整的步伐。2022年10月,在盧森堡召開的歐盟外長會議集中討論了新形勢下的中國議題,經濟競爭與制度性對抗則成為此次歐盟對華政策討論的焦點。這次會議充分討論和考慮了俄烏沖突背景下中歐關系所面臨的新形勢,為歐盟新的對華政策奠定了基調。

與往年相比,2022年歐盟對華政策打上了俄烏沖突的深刻烙印,甚至在某種程度上被俄烏沖突所“綁架”。在繼續強化原有“三分法”(合作、競爭與對抗)對華定位的基礎上,2022年歐盟對華政策體現出一些新的認知和政策思維,尤其是在政治、經濟和安全領域。這些變化背后有歐盟內部因素與美國因素的作用,也有俄羅斯因素的影響。在俄烏沖突的背景下,歐盟對俄政策的一些思維開始頻繁出現在歐盟對華政策的討論和實踐中。

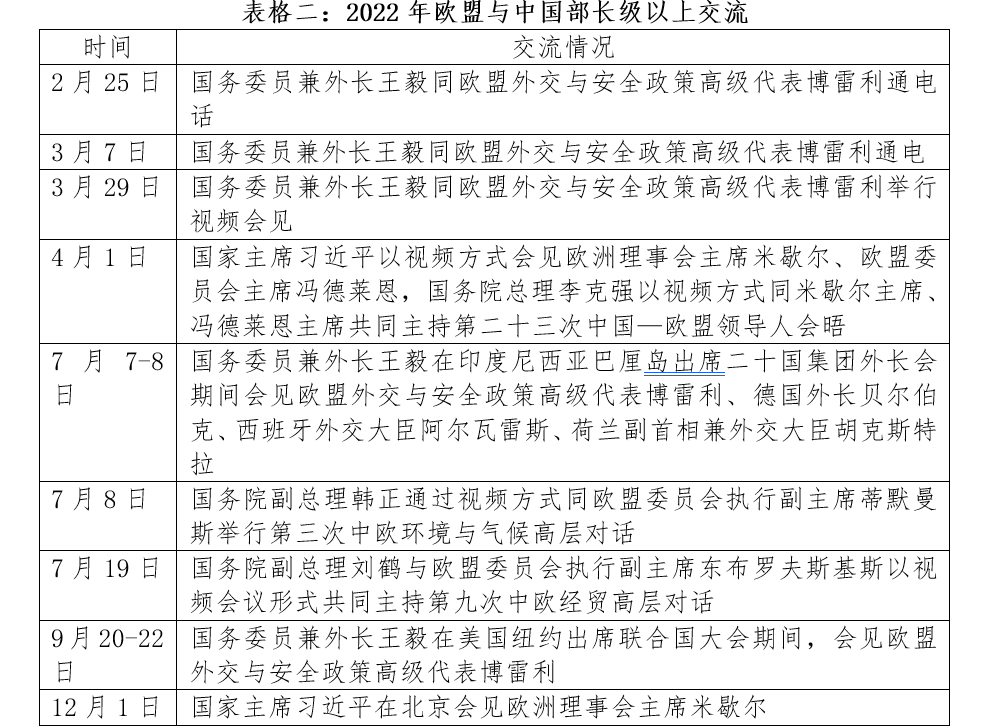

與此同時,2022年歐盟對華政策仍然表現出一絲難能可貴的務實和理性。以2022年11月德國總理朔爾茨和歐洲理事會主席米歇爾訪華為代表,歐盟嘗試以接觸的態度改善對華關系,其對華政策也開始穿越俄烏沖突的陰霾,發出了一些積極的信號。這表明歐盟不必然要走向對華冷戰對抗的道路,在中歐雙方坦誠對話的情況下,通過對歐洲利益的理性考量,歐盟仍然可能奉行相對務實的對華政策。

一、2022歐盟對華政策新趨勢與新變化

俄烏沖突爆發以來,歐盟對華政策與對俄政策討論幾乎同步進行。有關俄羅斯以及俄烏沖突的討論中,中國往往被“牽扯”進去。因此,俄烏沖突既強化了歐盟對華政策中的一些既定思維,也導致歐盟對華政策中出現了一些新的趨勢與變化。這種變化主要體現在政治、經濟與安全領域。

(一)政治上,歐盟對中俄進行政治“捆綁”

俄烏沖突強化了歐盟內部對中俄進行政治“捆綁”的傾向,并促使歐盟重新思考如何與具有不同政治體制的國家打交道。俄烏沖突前,歐盟與美國就已經在政治與意識形態領域開展對華戰略協調。盡管這種協調下歐盟采取了更加強硬的對華政策,但歐盟對華政策并沒有出現根本性的改變,歐盟仍然維持其對華政策“三分法”,并將合作放在了第一位。“在多面性中尋求平衡”是歐盟對華政策主基調。

俄烏沖突的爆發開始打破歐盟對華政策“三分法”之間的平衡,歐盟對華政策日益向“制度性對手”的方向傾斜,競爭成為歐盟對華政策的核心共識。俄烏沖突在政治層面給歐盟對華政策帶來兩個相互關聯的變化。一方面,歐盟對中俄關系性質的認知發生改變,歐盟在官方話語中對中俄進行政治捆綁的傾向更加明顯。另一方面,中國在俄烏沖突上的平衡立場被歐盟解讀為所謂“親俄中立”,導致歐盟在戰略上與美國進行更加緊密的捆綁,并在涉及中美戰略競爭的一些關鍵議題上更加倒向美國。

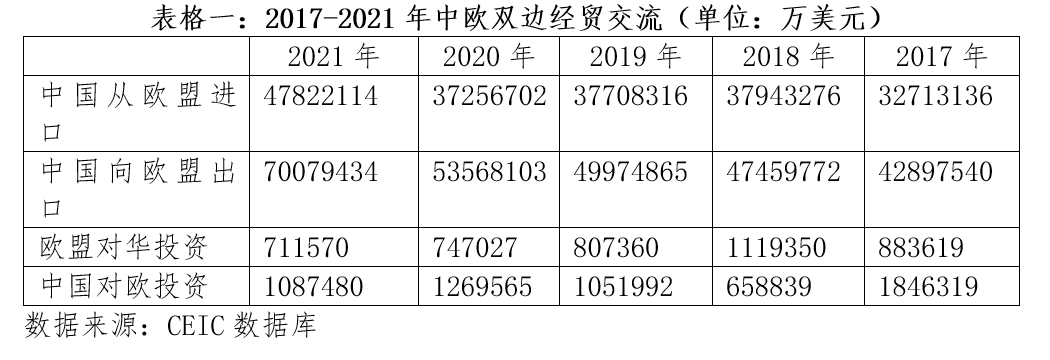

(二)經濟上,歐盟重新審視對華經貿合作

俄烏沖突導致歐盟重新思考兩個與經貿合作有關的重要問題。一是經貿合作“壓艙石”論。長久以來,經貿合作被視為中歐關系最重要的支柱和“壓艙石”,在德國倡導的“以貿促變”理念下,歐盟對深化中歐經貿合作態度積極。但這一理念在俄烏沖突后面臨越來越大的挑戰和質疑,德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)表示德國對華貿易政策“不再天真”。目前德國正在制定新的對華政策,歐盟也在醞釀若干影響中歐經貿關系的法案。這些新政策與法案背后的共同點都是不再簡單視經貿依賴為“壓艙石”,而是要通過降低對華經貿依賴,平衡對華經貿依賴所帶來的收益與風險。

二是經貿依賴“武器化”問題。歐盟與俄羅斯之間以能源為工具進行的制裁與反制裁也加劇了歐盟對中歐經貿依賴“武器化”的擔憂。在俄烏沖突前,歐盟就以所謂“經濟脅迫”來定義中國針對立陶宛違反“一個中國”原則而實施的貿易制裁,并以此為借口大力推動出臺所謂“反脅迫工具”。俄烏沖突迫使歐盟加快這一工具的立法進程,以適應新的地緣經濟秩序。中歐互為彼此最大的貿易伙伴之一,這一工具的出臺勢必對中歐經貿合作產生沖擊。

(三)安全上,歐盟開始將中國納入安全戰略考量

傳統上,地緣政治與安全等“高階政治”議題在中歐關系中的位置并不顯著,這在很大程度上是因為中歐在彼此的區域都沒有根本地緣政治沖突,這也構成中歐關系區別于中美關系的一個顯著特征。但隨著大國競爭和地緣政治局勢的緊張,地緣沖突與傳統安全議題逐漸進入歐盟對華政策議程,并占據越來越重要的位置。

俄烏沖突提升了安全考量在歐盟對華政策中的分量,主要體現在三個方面。一是歐盟對中俄戰略協調,尤其是安全合作的關切加深,這一點在中東歐國家表現得更為明顯。中東歐國家視俄羅斯為首要威脅,而中俄安全合作可能改變歐盟對中國在歐洲安全角色的認知;二是歐盟對“印太”局勢,尤其是臺灣問題的關注加深。傳統上,歐盟對臺灣問題持低調務實的態度,認為臺灣問題主要是美國的戰略關注重點。俄烏沖突后,歐盟內部“親臺”勢力借機渲染臺海發生沖突的風險,提高臺灣問題在歐洲的“能見度”;三是歐盟整體安全戰略中將中國與俄羅斯一并納入考量。2022年3月,歐盟出臺的首份防務白皮書《戰略指南針》中,中國與俄羅斯都出現在歐盟對安全挑戰所做的評估中。雖然這并不代表歐盟視中國為“安全威脅”,但仍然是值得關注的新趨勢。

二、2022歐盟對華政策變化的原因

2022年歐盟對華政策的變化是多重因素疊加的結果,其中既有歐盟內部因素與美國因素,也有俄羅斯因素的影響。

(一)歐盟內部因素

在歐盟內部,新冠疫情以及俄烏沖突強化了歐盟對中國的負面認知。在“反俄”成為政治正確的輿論環境中,中國在歐洲的形象受到牽連。歐洲媒體對中國立場的曲解,進一步強化了歐洲公眾對中國的負面認知,讓中國在歐洲的輿論環境中處于十分不利的地位。在歐洲輿論對中國不友好的氣候下,“對華強硬”成為一些歐洲政客撈取政治資本的捷徑和彌合歐洲政治“極化”的一種手段。此外,俄烏沖突后,中東歐國家在歐盟決策中的地位和影響力上升。而中國與立陶宛關系的惡化以及中俄關系的走近讓中東歐國家對中國多有不滿,從而對歐盟對華決策產生不利的影響。

(二)美國因素

美國因素一直是影響歐盟對華政策的一個結構性因素。拜登政府上臺以來加強了與歐盟的對華戰略協調,在意識形態、經貿投資、科技創新以及地緣政治等領域與歐盟協調更加一致的對華政策,使得美國因素在中歐關系中的影響更加突出。2022年俄烏沖突后,歐盟在安全、戰略以及關鍵的能源問題上對美國的依賴加深,戰略自主性受到壓制,因此在對華政策上更加容易受到美國的影響。在安全與防務、投資審查、對華技術出口管制以及臺灣問題等地緣經濟與地緣政治議題上,美國因素在2022年歐盟對華政策中的影響都更加突出。

(三)俄羅斯因素

2022年歐盟對華政策的另一個重要特點是與歐盟對俄政策的聯動性增強。2022年俄烏沖突的爆發進一步凸顯了俄羅斯因素在歐盟對華政策中的重要性,俄羅斯因素成為左右中歐關系的關鍵。隨著烏克蘭危機的持續和深入,俄羅斯因素可能超越美國因素成為影響歐盟對華政策最重要的外部因素。

(四)中國因素

中國因素自身也是影響2022年歐盟對華政策的一個重要原因。正如德國總理朔爾茨在訪華前公開發表的文章所言,“隨著中國發生變化,我們同中國打交道的方式也必須發生變化”。在歐盟看來,中國在疫情防控、打擊資本無序擴張等國內政策以及俄烏沖突等國際問題上的立場等代表了一個重要的變化,尤其是在疫情因素和烏克蘭危機的雙重沖擊下,歐盟對中國市場的信心以及風險認知發生一定變化。因此,歐盟對華政策也將這些變化納入考量并相應調整。

三、2023歐盟對華政策展望

展望2023年,歐盟對華政策有望保持2022年底出現的回穩勢頭,在新的基礎上重新接觸(re-engagement)可能成為歐盟對華政策的一個現實考慮。因此,2023年中歐關系有可能出現新的機會窗口,但接觸本身不代表中歐關系會回到過去“一切照常”的狀態。

當前歐盟對華政策處于非常矛盾和糾結的狀態,在強調競爭的同時又希望保留合作的余地,對中國的合作仍抱有期待。尤其是在俄烏沖突久拖不決的情況下,歐盟一方面需要穩定與中國的合作以緩解自身經濟困境和能源危機,另一方面又期待中國在外交上為俄烏沖突的解決做出更多的努力。2023年歐盟可能繼續通過深化接觸以進一步穩定中歐關系,從這個意義上而言,未來的歐盟對華政策走向也在一定程度上取決于中國的政策選擇。

2023年歐盟對華政策有三個趨勢值得關注。首先,隨著中國重新開放以及“穩增長”重新成為中國政策優先目標,歐盟對華經貿合作有望提升以緩解歐盟自身的經濟困境以及可能出現的衰退。同時,歐盟在特定經貿領域將繼續其減少對華依賴和尋找多元化伙伴的政策路徑;其次,隨著法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼以及歐盟委員會主席馮德萊恩表態有意訪華,歐盟有望恢復與中國在各層次的政治往來,加強與中國的政治對話,但意識形態、人權制裁、俄烏沖突、臺灣問題、美國壓力以及瑞典擔任輪值主席國等因素將繼續制約歐盟在政治領域的對華立場;最后,俄烏沖突和臺海局勢等不同性質的安全議題將繼續占據歐盟對華政策的顯著位置,尤其是隨著部分歐盟成員國向烏克蘭提供進攻性武器,俄烏局勢可能再次升級,給中歐關系帶來不確定性。

(嚴少華,復旦大學中歐關系研究中心青年副研究員。本文原標題《2022年歐盟對華政策》,現標題為編者所擬。內容有刪節。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司