- +1

他們為何得獎|自得琴社:國風音樂出海,新生力創出新勢力

編者按:近日,2022年上海市“中華文化走出去”專項扶持資金項目評審和2022年上海市“銀鴿獎”評選結果揭曉。其中,自得琴社入選“中華文化走出去”專項扶持資金。這支上海國風樂隊,在海外平臺,擁有超過65萬粉絲,作品總播放量超過8800萬,被海外觀眾視為“會動的古畫”。

2014年,上海人朱里鉞,太原人唐彬,臺州人蔡珊因對民樂的愛好相聚相識,共創“自得琴社”,從最初的古琴教學到原創表演,打造一系列古色古香又富現代創意和趣味的國風民樂短視頻在B站、視頻號、微博等社交媒體上受到千萬網民的喜愛和高贊。通過民樂內容與形式的創新融合,重塑中國傳統藝術和文化內核,在國際舞臺上展現出中國新生代的創造力和民族自信,自得琴社無疑成為中國傳統文化創新傳播和推廣的上海典范和先鋒力量。

“沉浸式”創新演繹“國風”, 為中華文化內核“塑形”

在數字時代,中國傳統文化的表達也開始變得更多元多彩,同時也面臨創造性轉化,創新呈現形式的重大課題。大量帶有中國傳統元素的服飾、用品和生活方式在年輕人中形成風尚,被籠統地冠以“國潮”“國風”等概念,創意百花齊放,各抒己見。

自得琴社的自我介紹中也用了“國風”一詞,朱里鉞坦言,這其中有著他們團隊自己的思考。“當下我們談‘國風’,看到許多帶著符號化、固化印象的人事物,但這些元素的走紅或引發矚目也客觀反映了它確實是一股潮流,人們對‘國風’是有期待的”,他解釋道,“以我淺見,‘國風’本質上應當是詮釋完整的中國美學體系,是中華民族智慧和生命哲學的外顯”。而這,其實也是自得琴社一直以來創作和創意表達所圍繞的核心和意義。

自得琴社樂手們身著唐代復原裝束

他們的“復古”是大膽地“破”與“立”的探索。自得琴社打破了人們對古樂演奏的傳統印象,從曲目上就足見其創造的膽識。2020年,唐彬因時疫感慨萬千,創作了早已失傳的《大夏》(上古時期歌頌夏禹治水有功的樂舞),運用古琴、古箏、笛簫配合鑼鼓、嗩吶等樂器,分四個樂章詮釋夏禹治之水的艱難歷程和英雄心路,以歷史為靈感,用藝術關照當下。另外,結合80、90后成員本身喜好和成長經歷,自得琴社也有大量熱門電視劇、電影以及二次元世界的作品的二度創作,例如古琴十手聯談西游記主題曲《云宮迅音》,為鼠年特別制作的《哆啦A夢之歌》等,將觀眾帶回童年記憶,引發強烈的共鳴。對于《哈利波特》《權利的游戲》西方IP也進行改編,比如以二胡來表現斯萊特林學院的“鬼魅”氣氛,通過中西融合,加深觀眾對傳統樂器特性的理解。“也曾有人評論說我們一個民樂團隊為何要演繹西方人的創作,但其實我覺得我們不應該自我設限,海納百川,兼容并蓄是上海的城市精神,其實也是中華文明的精神凝練,唐朝人開放、包容的心態孕育了盛世文明,中國人的吸納是主動式的選擇,以務實的心態毫無壁壘地接納,并在我們的土壤上發芽。這樣的開放和包容是需要我們傳承的。”

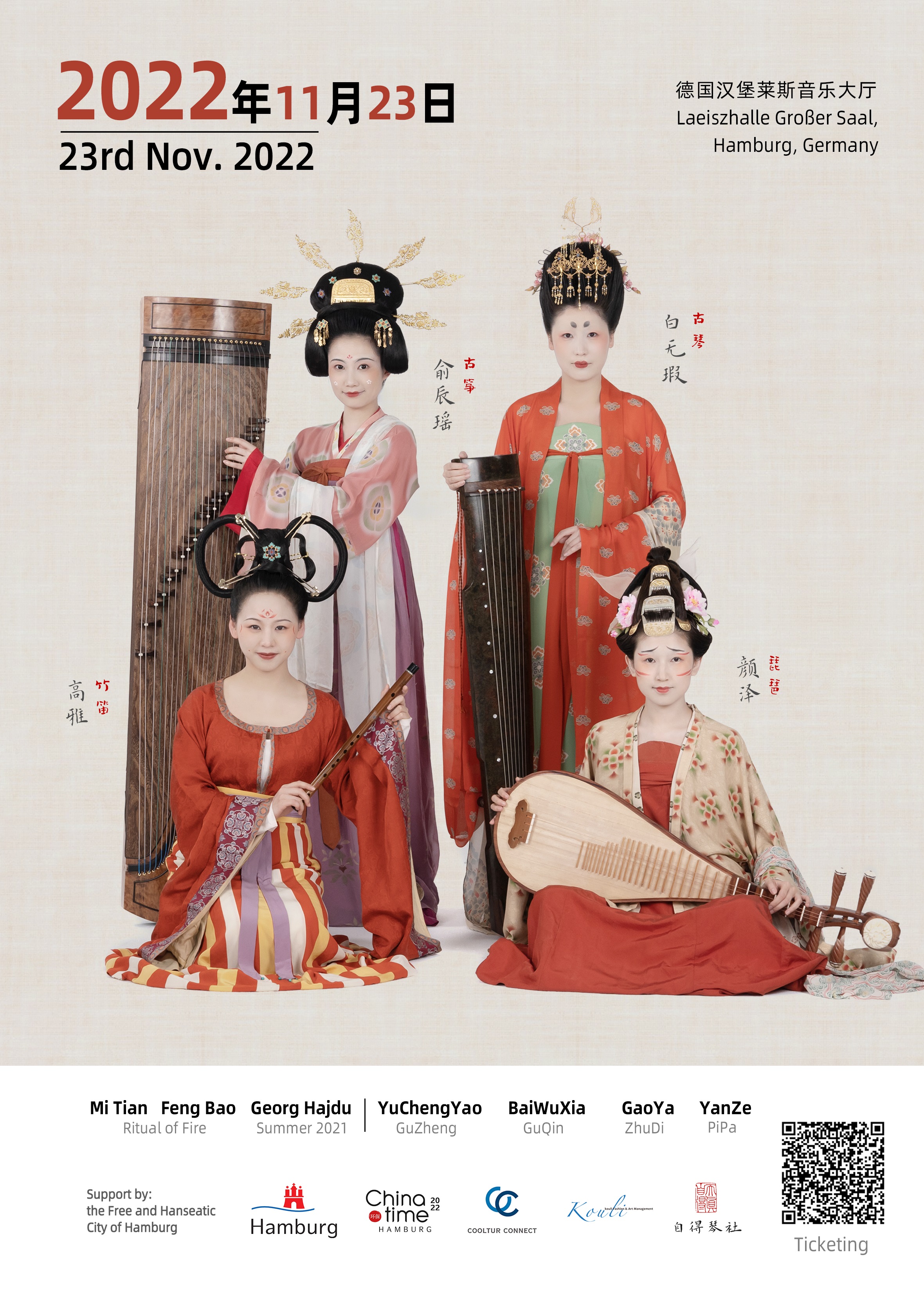

自得琴社受邀參與德國漢堡藝術節“CHINA TIME”「《臥虎藏龍》打擊樂音樂會」

自得琴社另一個叫人驚艷的“傳統再造”便是找到了一套“古畫式視覺輸出”系統,創立了自己團隊極富個性、辨識度的形象。其中既有中國裝束復原團打造的演奏者服飾、妝發造型,也有視頻制作組創設的絹帛質感的背景、書法字體搭配等畫面語言。這套被贊譽“會動的古畫”美學設計的誕生也是自得琴社多年潛心摸索的結果,朱里鉞回憶說最初團隊也曾嘗試新中式服裝搭配簡約構圖背景,但效果其實并不如人意,直到與“中國裝束復原小組”第一次合作《空山鳥語》,將古裝、雅樂和國畫等元素有機融合,視頻的美感和欣賞度直接讓作品,連帶自得琴社團隊一起“出圈”,觀眾的反響也遠遠超出團隊的預期。

自得琴社樂手們身著宋代復原裝束

身為社長,朱里鉞覺得不論樂曲本身還是視頻呈現,團隊著力于打造真切地“沉浸式”的文化體驗,“早期的作品里,我們保留了麥克風架子,但觀眾建議畫面上不要任何設備,我們慢慢琢磨,一次次微調,再不斷升級設備,漸漸形成了現在的視覺體驗”,他說,“視頻受到的好評還說明了一點:不論時代和技術如何變化,中國傳統的美學理念,中國人內斂、細膩的特質還有體現在衣、食、住、行以及文娛生活的情趣和情懷,是我們一脈相承的文化基因。只是以前可能經由詩、詞、歌、樂等載體,現在可能表現在短視頻和各類互聯網產品上,但對原創團隊來說,抓住并創意化呈現中華文化內核,為它們賦予新時代的‘形態’,是我們打磨的方向。”

朱里鉞以及所有自得琴社的成員都認同,中國的“國風”具有豐富的內涵和外延,他們希望所有當下已投身或有志于參與中國傳統文化創造的原創團隊在各自的細分領域,發揮自己的才智,能在未來,打造出具有辨識度、獨一無二的中國文化形象。

“破圈”傳播 中西和鳴

通過流行樂、影視劇樂曲的民樂演繹,自得琴社吸引了大量古樂專業人士、愛好者之外的受眾,其中自然也包括了大量海外粉絲。

“出海”的過程,倒也有一番趣味。“最早Youtube上相關我們的視頻其實是網友自行‘搬運’,但不論從版權維護還是作品質量上,我們覺得還是自己運營更好”, 朱里鉞說。

從2017年10月發布首條視頻古琴演奏《琵琶語》至今,自得琴社在Youtube的粉絲數量已達65.1萬,單條作品最高觀看次數達1342萬。2022年,受德國漢堡市政府邀請,自得琴社還參加了2022 China Time藝術節,以線上作品演繹和互動形式與國際音樂同行和愛好者深度交流,并獲主辦方書面感謝。

自得琴社在Youtube擁有65.1萬位訂閱者

自得琴社《山鷹之歌》登上新華網西語版報道

“目前,我們基本做到國內外平臺同步更新,保持活躍度也是運營海外宣傳口的一個基本要義”,朱里鉞透露,“我們也從中發現中西觀眾的喜好差異,這也挺有意思!”

自得琴社團隊的海外賬號上做了分類,如合奏、獨奏、電古琴、古琴傳統曲目等,上傳的素材也多以團隊原創和中國曲目二創為主,觀眾的點擊數量也反映出了這個設計的成效,海外的觀眾更偏向純粹的音樂演奏,對帶有古琴演奏細節的視頻更是青睞有加。

“他們愿意聽,也看得懂視頻里的戲劇表演,他們被我們的誠意打動,我們也感受到了外國觀眾對中國文化的喜歡和興趣,這些海外‘知音’使我們堅信,中西和鳴,不僅體現在作品創作,更體現在彼此文化的認同和共感。”

IP SHANGHAI X 自得琴社

IP SHANGHAI:作為誕生于上海的創意團隊,這座城市是否也是你們靈感的源泉?

朱里鉞:當然!上海作為國際都市,對藝術創作的包容和支持對我們這樣小規模的創作團體而言意義重大,我們在此看到了精彩紛呈的創意,也激勵我們不斷突破。近期我們也在籌備以上海四季為靈感的新作,想結合上海新的景觀或用新的視角來創作和本地文化相關的作品。

IP SHANGHAI:海外粉絲主要來自哪些國家?他們對自得琴社的作品有哪些評價?

朱里鉞:目前粉絲主要分布在東南亞、美洲和澳洲,從留言分析,有一部分是海外華人華僑,還有一部分是外國人,英文留言中頻繁會出現beautiful, harmony等詞,除了對音樂本身的評價,還有對我們服飾、色彩等角度的夸贊。

IP SHANGHAI:針對中國傳統的海外傳播,基于這些年的經驗,請談談你們的感悟和思考。

朱里鉞:我覺得海外對中國文化的好奇非常大,同時對中國文化的印象相對也比較模糊,到底什么是當代的“中國風”,可能既是老外的疑問,也是所有正在做中國傳統文化創新創造的團隊要一起合力探索的答案。

IP SHANGHAI:對于中國文化“走出去”,你們還有哪些期待?

朱里鉞:我覺得我們需要找到宏大敘事之外的方式,期待和所有志同道合的朋友一起用創意打造一個真實、生動、活力的中國國家形象。正如IP SHANGHAI著力于聚合創意力量,共同展現上海城市形象的理念,中國各地都能做出自己地方的形象特質,深挖地域文化內涵,那么,我們當代中國文化的整體形象可能就勾勒出來,變得更為清晰。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司