- +1

好好的博士生,為何都去種菜了?

一大群博士生、90后年輕人正積極投入“種菜”事業,讓外界看到,農業未來圖景加速走進大眾生活,“不再靠天吃飯”的可能。

作者|劉珊珊

編輯|楊 銘

一個研究微納米尺度熱量輸送和能量轉換,并獲得多種榮譽的純工科博士,為何突然去種菜了?

最近,來自上海交通大學的博導鮑華搖身一變,成為現代農民,在上海崇明光明母港集裝箱里,帶領團隊未來90天內完成全新生菜品種——“翠恬”的種植,與其他三支同樣博士云集的隊伍,進行一場品質好、產量高、算法優且功耗低的“終極對決”。

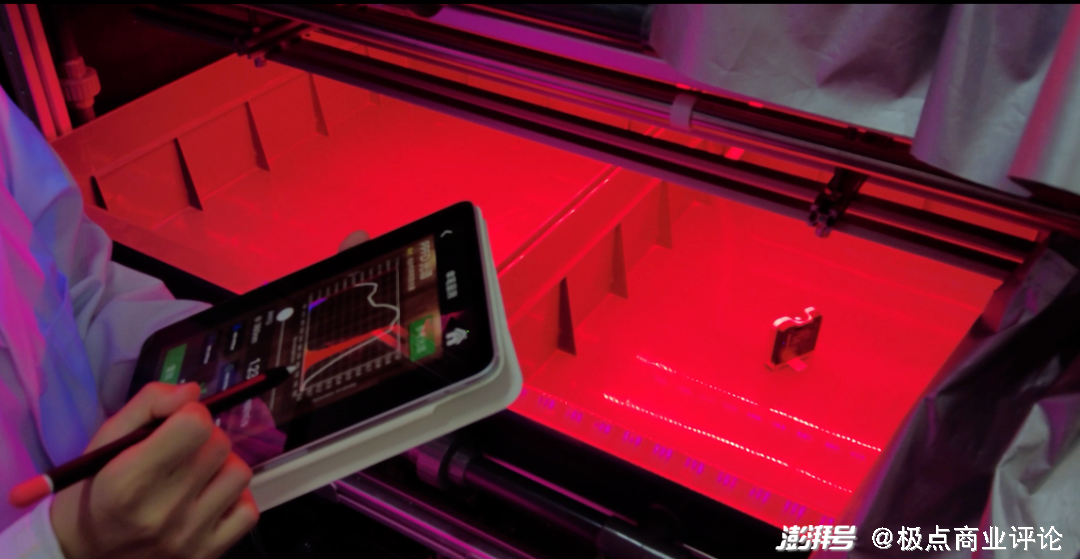

封閉環境里種蔬菜,完全沒有土壤、光照、水分等自然環境可以依賴,鮑華們需要利用技術手段進行一系列智能溫控和光源調節、精細營養液配比,甚至進行AI模型訓練,才可能讓生菜“茁壯成長”。

這并非一次簡單的高校種植試驗,而是需要考慮大規模落地普及的可能性,“如何用最低成本,種出更多、更好吃的菜。”

隨著城市人口激增,食物保障成為國際問題,諸多國家開始研究垂直農業探索。1999年,美國哥倫比亞大學教授迪克遜·德斯帕米爾就提出設想,利用垂直農業技術,一幢30層摩天大樓可以養活5萬紐約居民。

這個構想目前仍屬于“天方夜譚”,但并不妨礙“垂直農業”概念在歐美走紅。與之相比,中國則方興未艾,更多是在實驗室、遠洋船隊、極地科考站、太空進行探索,廣袤大地仍然是傳統農業方式為主。

這種情況現在已有明顯改變。最近幾年,一大群博士生、90后年輕人正積極投入“種菜”事業,也讓外界看到,農業未來圖景加速走進大眾生活,“不再靠天吃飯”的可能。

01

博士、90后為何都來種菜

“日出而作,日入而息。鑿井而飲,耕田而食。”先秦無名氏的《擊壤歌》,道盡中國幾千年農耕文明本質:所有食物都是依賴陽光、土壤生產出來。

萬物土中生,有土斯有糧。真正深入農村,人們才會發現農民依然在“靠天吃飯”,甚至難以保障基本收入。“逃離農村”,一度成為熱門話題。

“一定要好好學習,以后不再務農。”1992年,鄭建鋒在河南周口出生后,從小就被父母耳提面命囑托。

作為豫東大地“糧倉”,距今約8000多年的“華夏第一石磨盤”就出土于此,成為周口農耕文化發祥地的實物見證。但直到如今,仍然是傳統農業或大棚溫室為主的設施農業。

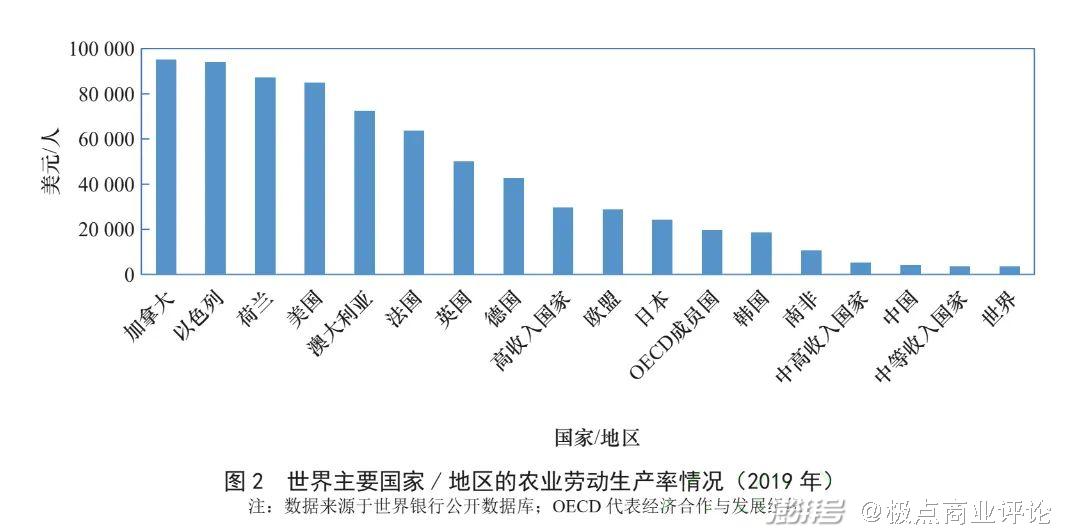

周口是中國農業現代化水平不足、農業勞動生產率低下的縮影。同時,新型糧食供給是現代農業面臨的重要問題之一。

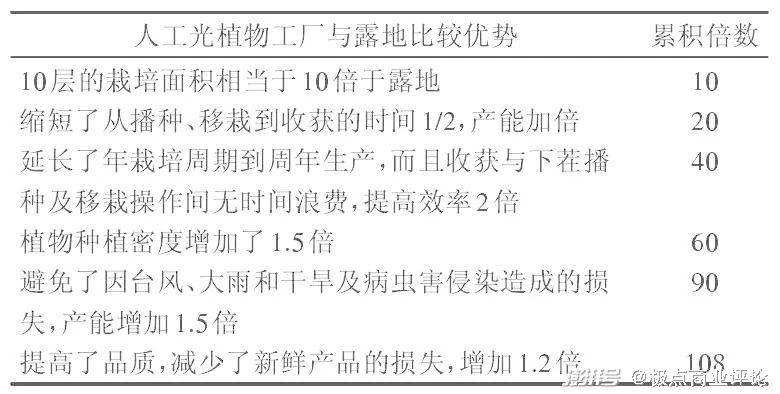

廢棄碼頭、摩天大樓、集裝箱等可以改裝的“植物工廠”,成為探索方向之一:密閉可控環境下,不受外界氣候條件影響,植物可以一年365天無休生長。加上多層栽培差異,產量是傳統農業幾十倍甚至上百倍,有望讓國人徹底擺脫數千年來靠天吃飯局限。

這是一個用高科技打造的現代農業可持續生產系統,包含多個核心要素:第一,采用人工光源與營養液栽培技術;第二,多層栽培,生產環境和條件都由技術精確控制。

技術含量決定,需要更多高科技、高學歷人才來“種菜”——93名青年初賽選手中,博士有39人,四支決賽入圍隊伍“含博率”高達58.3%,最年輕的不到24歲,涵蓋農學、機械與動力、能源、AI算法等不同綜合學科,都搖身一變成為“新農人”。

這些高學歷人才,幾乎都是因為情懷、熱愛,甚至是信仰投身農業,進行長達數年甚至上十年的研究。并且希望自己的專長、經驗,有機會改變家鄉和中國農業。

“這種現代農業模式,可能是改變傳統農業生產的方法之一。”鄭建鋒說。他帶領的賽博農人(CyberFarm)團隊,是闖入決賽隊伍中唯一全員90后團隊,其中5人是博士后或博士。

賽博農人團隊

現代農業這條路上,鄭建鋒已經走了十年。2011年高考時,鄭建鋒如父母所愿走出周口,考上北京大學——他選擇中國農業大學農建專業,完成本碩博連讀。2021年他以博士身份,進入農大設施農業工程重點實驗室,廢寢忘食研究設施農業,以及智能溫室和植物工廠的應用落地。

在“賽博農人”團隊,想要改變家鄉命運的還有90后女孩楊瑞梅。她來自云南大理,對“靠天吃飯”有著直觀體會。本碩研究農業工程,博士研究植物工廠,在比賽中負責水培生菜生理信息監測——她希望,能研發一些簡單、便宜的設備,代替農民栽培、施肥或收割。

這是所有團隊“種菜”的共同想法。“希望打破學科壁壘,用農-工多學科交叉融合去解答農學難題。”作為上海交大“生生不息”隊長,鮑華說。

鮑華希望將自己的專長——能源研究,用于“翠恬”種植。他曾和上海交大農業與生物學院合作,為海島等偏遠無淡水地區的蔬菜供應,提供無土、無淡水、無電源條件下成功種菜的解決方案。

上海交大“生生不息”團隊

“我們會把南極種植新鮮蔬菜的經驗,運用到集裝箱垂直農場。”“上海農科院”隊隊長何立中博士說。2014年從南京農業大學蔬菜學專業后,他一直在國家設施農業工程技術研究中心崇明基地,從事植物工廠栽培技術研究。

2014、2015年南極長城站、中山站相繼建成溫室,嘗試種植新鮮蔬菜時,何立中等人負責為科考隊員在仿真南極條件下提供培訓,教他們如何在極地“種菜”。

“我們想讓社會看到,一種能夠把生產效率提到很高水平的生產模式。”這是“生菜快長”隊(lettus grow)隊長徐丹的初衷,他是設施農業領域小有名氣的極星農業創始人,曾為北京冬奧會供應生菜。

在徐丹看來,植物工廠是設施農業最高級發展階段,也是衡量一個國家農業高科技水平重要標志之一。盡管這種模式是否符合中國農業,是大面積推廣還是小面積種植,都沒有確定——但至少,可以證明中國有更多90后博士,能通過公平競賽,打開現代農業想象大門。

02

高效生長,AI控制來解決?

進入2月,立春已過,大地回暖,上海崇明花博園迎來一年最美賞花季。

在光明母港垂直農業研究中心,四支團隊競逐的集裝箱一字排開,內部一側是環控系統,一側是栽培口,每一層都被分割成一個個小格子,翠綠生菜沐浴著LED人造燈,喝著人工配備的營養液。

與多多農研前兩屆比賽不同,這一次種植場景從云南高原溫室升級為純人工光的植物工廠——沒有土壤、沒有日照,難度全方位升級。

沒有土壤與日照條件下,植物工廠主要圍繞光源創新、栽培技術、智能化控制三項關鍵技術進行突破。

光源上,目前國內外通常采用LED燈進行創新,它可以組合成植物需要的光譜。栽培技術上,NFT、DFT技術為基礎的多種立體多層無土栽培技術裝備,適合蔬菜、根莖類植物生產。

最大難題是智能化控制——從生長模型、種植決策到生長狀態,進行高效環保的生產要素控制。例如,養分、光照的智能控制,不僅具有時間、空間要求,還需要和其他多種環境要素耦合統籌控制——比如溫度、濕度、二氧化碳、潔凈度等,任何一個細節有所失誤,都會最終影響蔬菜生長速度、產量和品質。

徐丹對此有著深刻教訓。有一年在北京溫室育苗時,在嫁接苗“傷口愈合”關鍵時期,由于沒控制好溫度和濕度,三分之一的苗沒嫁接成功,枯死在溫室里。

加上“翠恬”是全新品種,四支團隊此前并未掌握其作物生態特征,以往經驗和策略都需要改動,稍有不慎,滿盤皆輸。

容錯率如此低,唯有通過人工智能的海量數據,才能找到最佳生態模型——這是一條可以用線性函數來表達的過程,時間、重量是其重要坐標,以此描繪出完全不同于土壤生長的曲線模型。

人工智能如何與智慧農業結合,這些90后博士并不陌生。3年前,鄭建鋒通過AI,制造出了珠圓玉潤、多汁飽滿的AI草莓,帶領團隊獲得第一屆多多農研科技大賽AI組冠軍。

參賽隊伍在AI、算法方面都有深厚積累

這正是四支隊伍之間能力最大比拼。90天競賽內,每一茬生菜的光、溫、氣、水、肥五大元素的參數監測,以及生長狀況、生長環境的精細調控,都是通過AI提供,人工調配而成。

其實,這解釋了植物工廠為何是現如今工業、農業最高形態結合的原因:一方面,除了AI,大數據、云計算、數字技術、合成生物等先進技術都有應用;另一方面,需要更專業的多學科人才,調整五大元素配比、生長方案甚至生長模型,指導最終生產。

“搞農業的、搞機械與動力的、搞能源的、搞AI算法的,都聚在一起。”第三屆多多農研科技大賽評委、上海市農業科學院園藝所所長朱為民就說,只有所有人配合起來,才能完成挑戰。

整體來看,AI、算法如何與農業智慧化融合上,經過三屆探索,已是一個認知逐漸全面、技術創新側重點各有不同的過程。

例如,鄭建鋒團隊此前積累了大量LED光照調控等技術專利,他們將通過AI,針對“翠恬”生物特征,找到專屬于它們的“光配方”——即光譜組合與配比,實時動態提供光信號和光合能量,提高生產效率。

上海農科院團隊

何立中團隊則結合AI輔助驗證、預警應用,實現栽培環境的精準控制和資源高效利用;徐丹計劃在有限空間內種更多植物,試圖驗證農業生產中,有多少決策可以被AI代替。

“農業AI相當于自動駕駛AI,輔助人們避開危險、及時提醒糾錯。”徐丹說。但是,這并不意味著將方向盤交給AI,更不意味著可以代替農業專家,而是一個高效生長、影響生產成本變動的協同過程。“無論如何,核心仍然是人。”

03

困于成本,走出實驗室的巨大挑戰

1957年,世界上第一家植物工廠誕生在丹麥。1974年日本等國也逐步發展起來,東芝、富士通、松下、夏普等日本科技巨頭扎堆建設。如今在國內,植物工廠也并不新鮮——目前我國植物工廠總數已經超過250座,成為數量僅次于日本的植物工廠大國。

但坦率地說,目前可以稱為落地普及成功案例的植物工廠,國內難尋更多案例。

原因在于,植物工廠最難的不是技術瓶頸,而是建設成本和運營成本居高不下——這幾乎是所有參賽選手對植物工廠的直接認識。

建設成本上,集裝箱這樣的植物工廠,在全封閉環境下進行生產,需要投入包括外維護結構、空調系統、人工光源裝置、多層栽培架、營養液循環與控制系統、計算機調節與控制系統在內的系列昂貴工程與裝備。

最大問題是可怕的后續運營成本,這主要是每天24小時不間斷的人工照明、氣候控制能源消耗帶來。美國堪薩斯州土地研究所此前認為,倘若利用垂直農業取代美國全年小麥生產,僅照明用電需求,就是美國所有電站1年生產總電量的8倍。

鮑華團隊提供的數據,也證實了這點:當前植物工廠所面臨的最大挑戰來自能源消耗,其中電力消耗占比52%、勞動力消耗占18%。另外,各種材料費、工人勞務費、物資運輸費、人員管理費等也不可小覷。

這導致商業上的現實挑戰是,價格成為植物工廠蔬菜端上普通人餐桌最大阻礙。普通生菜每千克成本不超過8元,而植物工廠每千克生菜需要消耗10度電——這還是當前行業較高水平,產品成本高達20多元。

價格昂貴消費者鮮有問津,又會拖累企業盈利。日本是全球LED照明、植物工廠發展最快國家,但根據《福布斯》報道,日本植物工廠有大約70%無法實現盈利,甚至有人認為,這一數字應該接近90%。

在美國,被高昂能耗成本拖垮的垂直農場企業,不在少數。成立于2010年的Farmedhere,曾是北美最大的室內垂直農場,但深受LED燈照明成本的困擾而宣告停業。

因此,所有植物工廠想要走出實驗室,都需要以降低能耗為導向,以最低能耗獲得最大產出。甚至,這可以搶先掌握未來競爭核心。

如何降低能源消耗上,四支隊伍有著相同之處,可以簡單理解為通過人工智能技術和控制策略,優化燈源、光譜、環境設計等的能耗利用。

節約用電、提高光電轉換效率是鄭建鋒團隊思路。基于以往“AI種植草莓”經驗和試種的反饋,鄭建鋒團隊提出動態提供光信號和光合能量,為植物定制光配方。

這可以簡單理解為,不同作物需要不同的光周期,尋找到植物最佳光合生長平衡點后,動態提供光源能耗,就可以找到生菜用電能耗最優模式。

徐丹的思路和鄭建鋒有類似之處,他認為根據傳感器監測的植物生長情況,可以不斷給植株調整“座位”,不同密度區給予不同光強度與光配方,實現空間與光能的最大化利用。

降低空調能耗,是鮑華本次比賽關注重點,他希望優化光源配備、加大光學新材料的應用,同時讓工廠內部實現水、營養液的循環利用,提高能源利用效率。“產量提高40%以上,能耗降低25%以上。”

此前,該團隊探索清潔能源的利用,成功進行水面上零耗能,光伏新能源發電種植蔬菜實驗。這也讓外界看到,“萬物生長可以離開太陽”——光伏、風能、水力等取之不盡的能源,也可以為植物工廠提供能量。

04

落地普及,端上消費者餐桌已有可能?

具體到能耗可以降低到什么程度,還需在90天后揭曉答案。但這些探索至少可以證明:植物工廠成本難題,看上去并非無解之題。

理想結果是,一旦能源消耗被驗證可以通過優化、替代方式降低到一定水平,且高效、高產,那么設施上的一次性較大投入,就并不太重要。加上人工智能無人化管理,植物工廠經濟性也就會凸顯出來。

中國蔬菜需求市場巨大。商業角度來看,蔬菜植物工廠種植價值遠遠超過水稻、小麥等主糧,且種植難度、要求更低。比如生菜,市場平均價格在每斤近4元,超過小麥平均1.5元的價格。

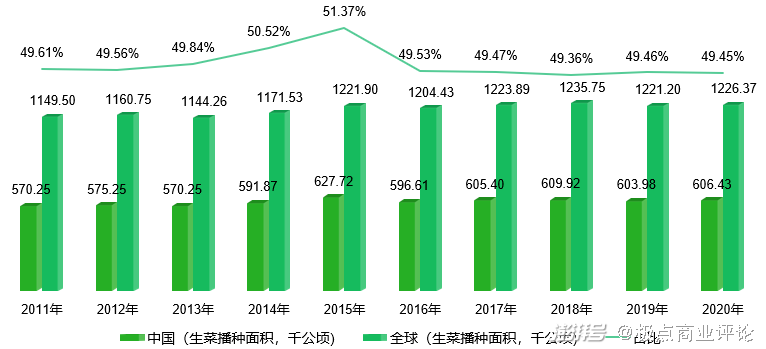

在我國,生菜是一個巨大產業,因為脆嫩清爽的口感,以及所代表的健康餐飲理念,走進了千家萬戶。據FAO統計數據顯示,2020年,我國生菜和菊苣類蔬菜播種面積達606.43千公頃,在全球所占的比重為49.45%。但大部分都是傳統農耕、溫室大棚方式種植出來,耗時久且產量不高,“生吃”的安全性、潔凈度上也比不上植物工廠。

因此,一旦植物工廠的生菜種植應用普及得到驗證,那么無疑會加快中國消費者對植物工廠種植的認知——像生菜這樣的蔬菜,會很容易走進菜市場,端上普通消費者的餐桌。

而鑒于植物工廠巨大潛在優勢,生菜種植對探索智慧農業的應用普及和商業模式,更是具有可持續發展意義。

“如果我們北京基地能夠盈利,那么就可以拷貝到全國任何一個地方。”這是徐丹的“野心”。此前,智能新技術的應用,使他基地里作物幾乎擺脫農藥使用,單位面積耗水量不足傳統農業的1/10、產量卻是傳統農業10倍以上。

在徐丹計劃里,本次比賽中訓練的AI,還可以為后續更大規模高端植物工廠服務。比如,將自己經驗轉化為邏輯與數據,設計出算法模型,就可以在更多農業場景應用。

AI種植能力在農業生產中已有諸多應用。在小湯山國家農業科技示范園,鄭建鋒團隊此前的科研成果,包括草莓營養液配方動態調整技術等得到了推廣。在遼寧丹東東港,一家草莓合作社在引進智多莓公司AI技術后,實現了一個人管理7-8個大棚同時產量翻倍的效果。

這種落地應用案例,對解決未來人類發展諸多問題至關重要——比如,成為解決大城市糧食供應、人口、資源、環境問題的重要途徑。

全球一些城市已加快探索步伐,在四面環海的新加坡,把垂直種植模式應用到城市農業中后,成為綠地覆蓋面積為50%的“花園城市”。

這也是鄭建鋒們的目標所在:助推基于植物工廠技術的鮮食蔬菜規模化高效生產,為北京、上海等大型都市的菜籃子工程提供解決方案。

另外,在極地、荒漠、戈壁、海島、水面、太空等極端環境,也已成功驗證,科技帶來的種植革命,是食物自給、蔬菜自由的重要手段。

南極中國科考隊實現了蔬菜自由

一個例子是,在冰雪覆蓋的南極長城站,各種綠色蔬菜、黃瓜、西紅柿、辣椒等正在全透光溫室里肆意成長,年產量達900斤,完全滿足科考隊日常所需。

2月13日,今年中央一號文件發布,這是21世紀以來,中央連續出臺的第20個指導“三農”工作的一號文件,建設農業強國成為重中之重。

這意味著,無論是科技與農業的智慧融合,還是更多人才跨界變身“新農人”,都才剛剛開始。

在“生菜快長”隊,隊員林童本科到留學博士都是計算機科學,但在劉寧晶博士影響下——后者是徐丹第二屆參賽隊員,此前放棄綠卡回國加入拜耳從事數字農業項目,才踏入了農業領域。如今,林童是拜耳作物科學亞太區數農孵化器的數據科學家,試圖將算法與農業更好結合。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司