- +1

對話|顧錚:從歷史深處打撈丁悚,打撈藝術史

上海劉海粟美術館正在舉行的“慕琴生涯——丁悚誕辰130周年文獻藝術展”引起了業內廣泛關注,展覽以700余件展品打撈并構建出一個鮮活的丁悚和他所處的時代。

此次展覽的策展人,復旦大學新聞學院教授顧錚近日就展覽的緣起與策劃接受了《澎湃新聞·藝術評論》專訪,“這次展覽準備了六年,這是一個把丁悚從歷史深處打撈出來的過程。也希望通過對他的梳理帶動對于當時上海的重新認識。這個梳理對現代藝術史研究也是一種推動,這種推動本身也包括了對藝術史研究對象的反省和反思。”

在顧錚看來,丁悚(包括與他結交的一群人)身為與當時方興未艾的平面紙媒共浮沉的視覺工作者,其藝術創作的出發點是“實用”,令大眾受到啟發,開啟民智。這是一種把美術和實際生活有機結合的生活實踐。

顧錚在展覽現場

丁悚是民國時期上海視覺文化發生與發展的重要推動者,是國際化大都市上海商業文化的先驅與實踐者。他是上海美專首任教務長、是“天馬會”的發起人之一,也是中國最早的漫畫團體“漫畫會”的創辦人之一,他是中國現代美術的先驅者之一,他的朋友圈中除了有孫雪泥、張光宇、郎靜山等畫壇友人,還有包括了嚴獨鶴、周瘦鵑、梅蘭芳、周璇、陳歌辛等各界翹楚。

展覽入口

關于展覽

澎湃新聞:丁悚相比其子丁聰、其友張光宇、劉海粟等似乎一度不為人所知,您是什么時候開始關注到丁悚的?又是怎么會想到為丁悚做一個展覽的?

顧錚:展覽的緣起要說到2016年。我在劉海粟美術館策劃了一個展覽,名為《來自上海:攝影現代性驗證》,主要內容圍繞民國時期活躍在上海的攝影人的實踐。此時我的詩人朋友王寅、也是丁夏先生的大學同學告訴我,丁夏保存了其祖父丁悚先生的遺物,是否有興趣見見?

在我們的幾次見面中,丁夏陸續展示了一些他家人保存的丁悚的照片等,這部分東西量大質優。我覺得這是一次不能錯過的梳理機會。無論從了解上海美專的角度、還是從更開闊的意義上了解當時的上海,尤其是民國時代上海的文化生態等都是非常有意義的,并且這部分材料是獨特且獨家的。

某種意義上來說,丁悚在過去的中國現代美術史上是被嚴重忽略的一個人物。通過對他的工作的逐漸深入的了解,就會意識到丁悚在中國現代美術史、美術教育史、上海文化史上的貢獻。對于他的工作的重新發掘和梳理,不僅僅只是局限于對他個人的工作的重新梳理、書寫和打撈。其實更重要的是重新發現上海、發現上海文化,發現中國的現代性進程,所以我覺得這樣的一個梳理是絕對必要且非常重要的。

展覽中梳理的丁悚年表

澎湃新聞:在展覽六年策劃過程中,您對丁悚有何新的認識?

顧錚:接觸材料多了,對丁悚的工作和貢獻的認識就越來越深。丁悚在中國現代美術的起步階段介入了多方面的實踐,做了許多先驅性的工作。當時上海作為一個世界主義大都會,方便獲得海外的資訊,許多現代藝術形式可以被及時了解到,丁悚這一代人以他們強烈的求知欲、積極吸收國外藝術文化的資訊并嘗試作本土化的轉化。在轉化的過程中,可以借鑒的方法和路徑還是稀少的,需要他們的自主開拓和努力。他們是第一代漫畫家、第一代現代美術教育者、包括在攝影方面組建社團、展開創作等,在各方面都處于草創階段,作為開拓者,可謂“篳路藍縷”。正因為如此,他們成事的空間也比較大,但不可避免有種種挑戰,因此非常不容易。

展覽現場,1920至1930年代丁悚的攝影

美專學生戶外寫生 丁悚 攝影 1918年 丁悚家藏

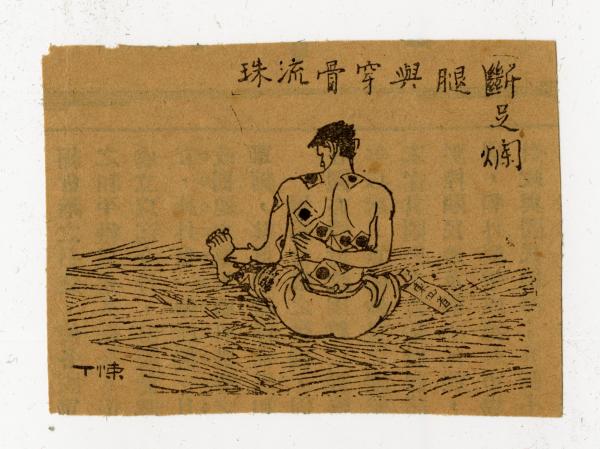

比如漫畫,漫畫首先是能否真正“搔到癢處”,這個癢處是讀者(市民)現實生活中能感受到的東西,這就要求漫畫家能夠以視覺方式呈現他們對現實的理解和闡釋。從這一點看,無論是批判、嘲笑、諷刺,還是幽默,會心一笑,像丁悚這樣的漫畫家是有重要貢獻的。

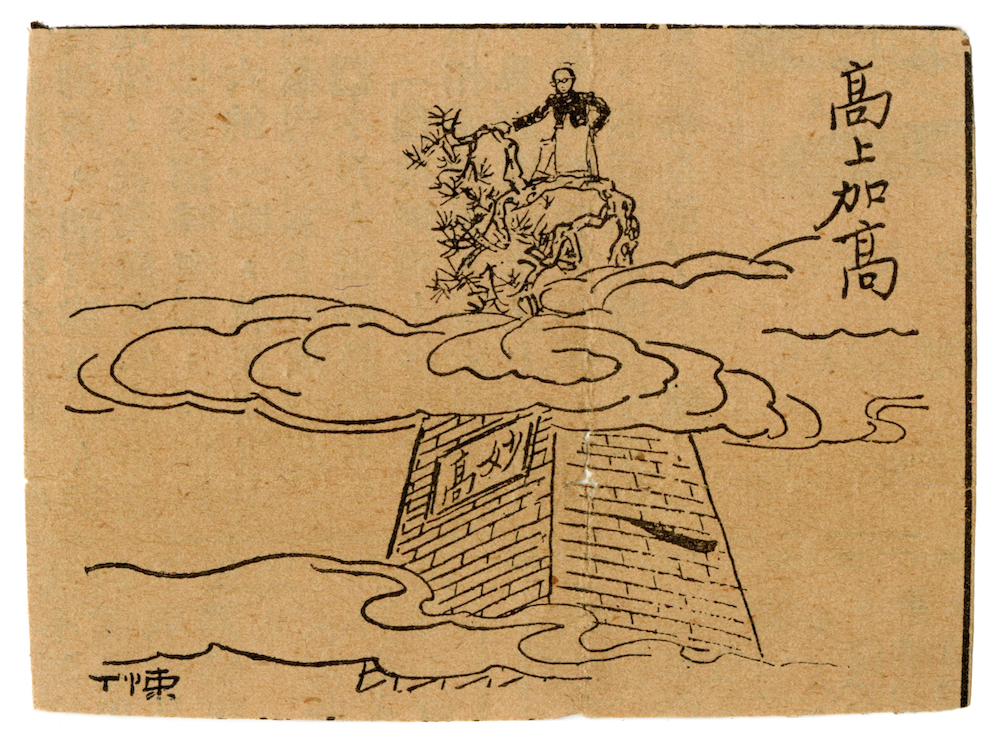

丁悚,《高上加高》,漫畫,1933年,7.5×5.5cm,丁悚家藏;刊載于《社會日報》1934年3月20日第二版

漫畫需要有持續不斷的作品跟進現實的,所以漫畫家一定是有高度現實感的人。無論是庶民生活,還是更大意義上的時事政治,甚至是國際政治。比如說,當時日本入侵、覬覦中國,列強瓜分中國等等,漫畫此時與民族救亡圖存在一定程度上有關聯,要大聲疾呼。所以說,漫畫不是“看過算數”,我覺得其中包含了潛移默化地啟發民智的作用。如果現在還認為“啟蒙與救亡”這樣的說法還比較合適應用到對丁悚所處時代的解釋,那么,包括丁悚在內的漫畫家的這種努力,就在歷史的關頭起到了漫畫家的角色應有的作用。

丁悚,《足爛腿與穿骨流珠》,漫畫,1933年,7.5×5.5cm,丁悚家藏,刊載于《禮拜六》1933年5月13日第503期

澎湃新聞:丁悚是一個極其豐富的人,這次的展品有700多件,相當龐雜。創作上有美人畫、月份牌、漫畫、攝影、設計;交游上有天馬會、漫畫會、華社等藝術社團,也有報界、電影界的朋友;現代美術教育的線索,在展覽中,您是如何將這些豐富的面向進行梳理,700多件展品又是如何納入五個部分的?

顧錚:首先肯定是基于對材料的爬梳和分類,從材料的性質、樣式、內容等多個方面去考慮、解構一個展覽,同時也要考慮到這是一個關于一個人的生平事跡的展覽。而且還要意識到分類肯定有自己的局限。

展覽現場

這個展覽在一定程度上可以認為是一個倒敘結構。一上來先是“創作諸元”,把丁悚各個方面的創作做一個梳理呈現,給觀眾一個整體認識,以使大家了解丁悚在藝術創作的多個方面都有自己的特色和貢獻;接下來再給出一個大的語境,即“藝術同道”這個部分,看與他在藝術上有交流、交往的同時代藝術家都在做怎樣的探索,努力在相當程度上顯示當時的藝術生態。同時,這個藝術生態也襯托出丁悚當時的工作的特色。

天馬會合影(左起:張辰伯、楊清磬、丁悚、唐吉生、王濟遠、汪亞塵、江小鶼)丁悚家藏

郎靜山攝影 1930年代 周圍畫廊藏

然后,“藝術同道”的漣漪再擴出去一圈,那就是“跨界交游”部分。因為丁悚無論是他的生活還是工作的性質,決定了他交友很是開闊,其中就包括戲曲界、新聞界,電影、唱片、錄音等方方面面,對于這個部分的展示,就是從藝術生態擴大到當時的一個都市文明的語境中來。這樣由點到面,到更大的面,從丁悚的創作這個核心擴展到同道、跨界后,觀眾對于“展主”(借用傳記中的“傳主”的說法)的人生已經有了相當的好奇心需要滿足,于是以他最初的起步和生命歷程來介紹其生涯,包括講述他從當鋪的學徒開始,自學繪畫,然后從周湘學畫,得到了周湘賞識,給他定了潤例,肯定他可以鬻畫為生等,勾勒他的人生軌跡。這是丁悚人生重要的轉折點,也是他生平中一個很重要的起點。以這樣的方式呈現他的人生軌跡,可能會有助于大家進一步認識他。

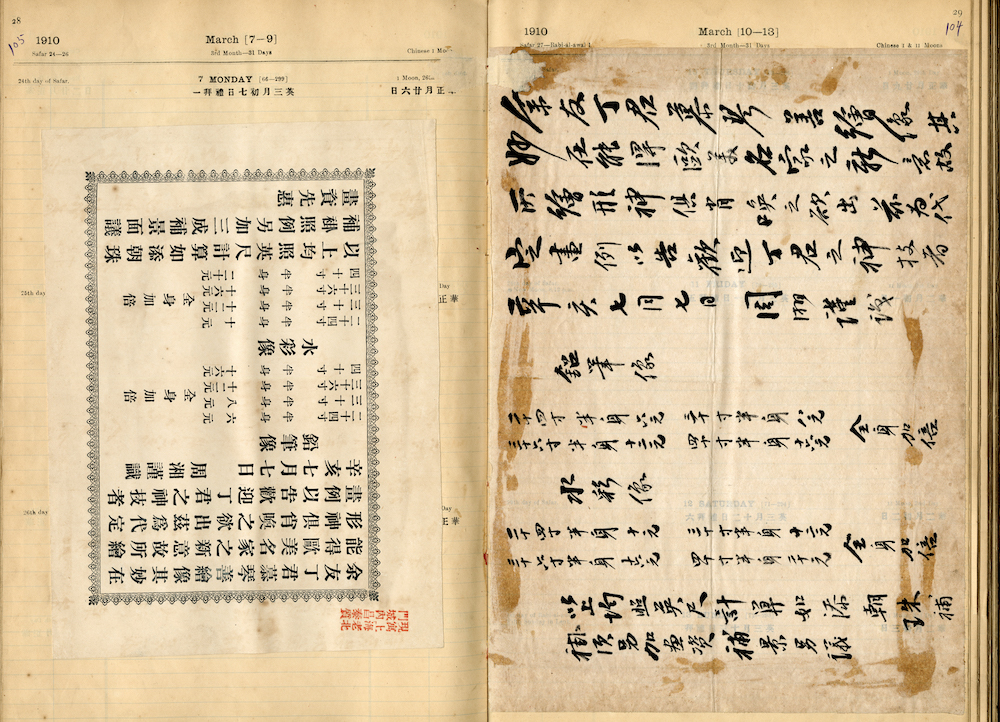

辛亥七月七日,周湘為丁悚定的畫例(右),當時以此作為學業結束的標志。

再到第五部分“父子傳承”。丁悚有一個影響很大的兒子丁聰,兒子本身也是他人生中的一件“作品”,和他的人生也有密切的關系。這部分既呈現了父子之間的交流,也展示了丁聰的成就。通過767件展品,希望以這樣的敘述方式和結構,對丁悚有更豐滿的展示和刻畫。當然,還有相當多材料沒有展出。

展覽“父子傳承”部分

關于攝影

澎湃新聞:攝影在展覽中占了相當比重,其中最為引人矚目的是丁悚家藏相冊、可以說是對于民國文化生態的一手資料。作為攝影研究學者,您從丁悚家藏相冊中看到了什么?

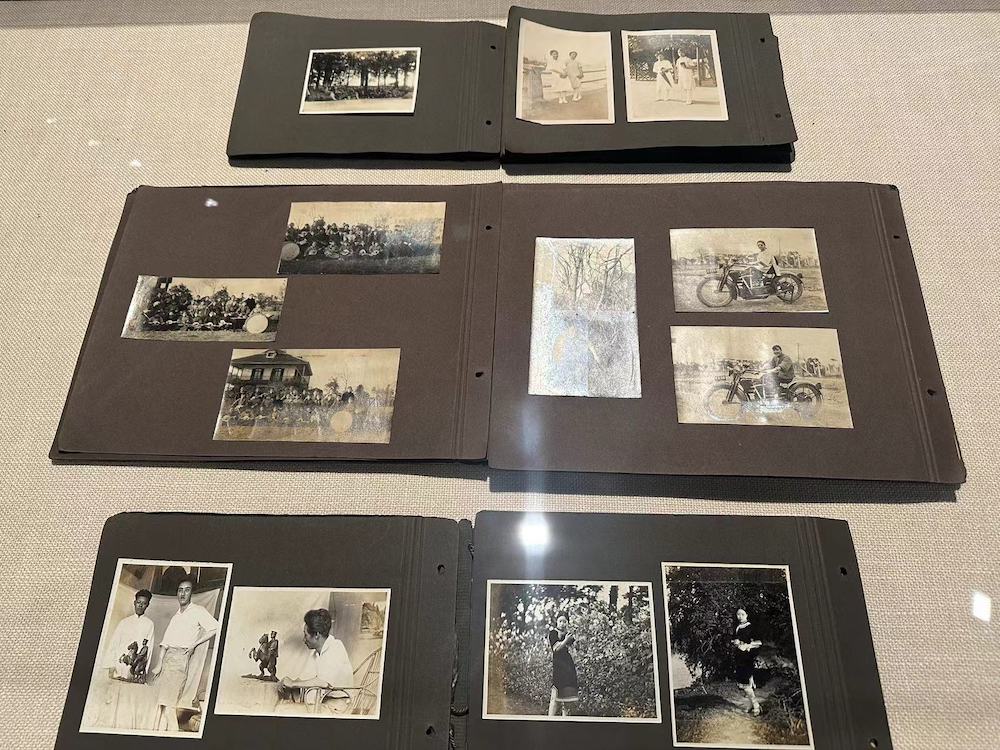

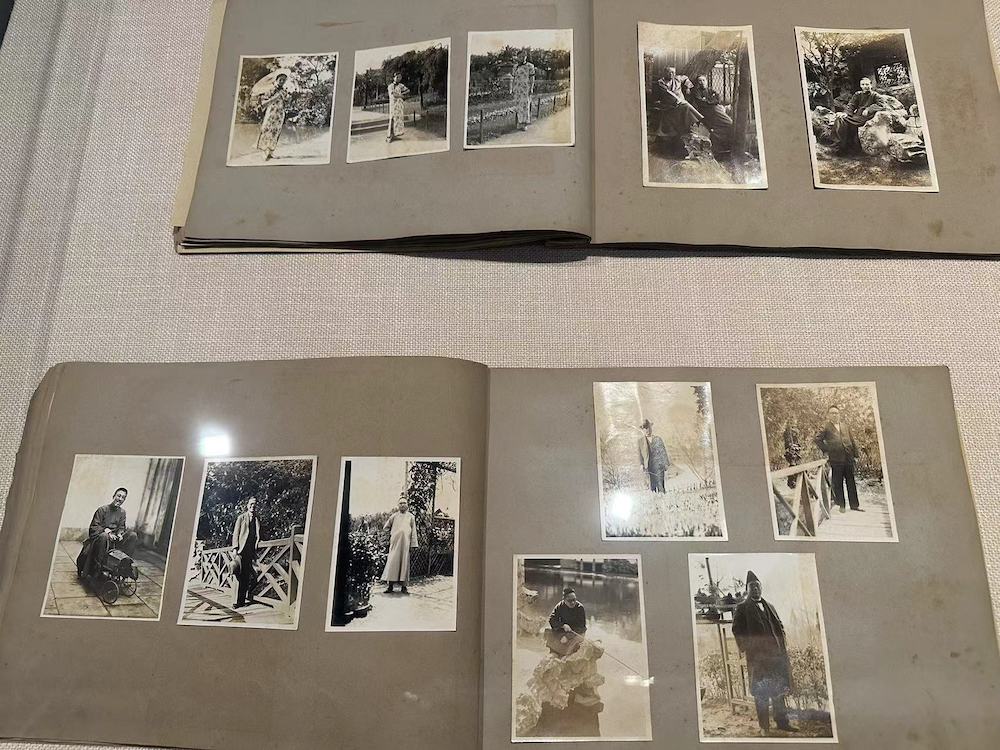

顧錚:對于攝影歷史,以各種方式被保存下來的相冊成為了重要的研究對象,也越來越引起研究者的關注。相冊既是一種記憶的保存,同時相冊在許多情況下也不是簡單的相片歸納、羅列,也許還在某種程度上體現相冊的主人對攝影的理解,對這些照片所記錄的事情的認識。而對于相冊相片的歸類,有時候像是在建立相片之間的某種對話;從對頁照片的排列布局也可以解讀出某些深意,或者這也許只是后人從中解析出相冊主人某種深層次潛意識的舉動。所以說,相冊是一個記憶儲藏的容器,也是一種表現手段。包括展覽把相冊放進展柜中,雖然是一種無奈的方法,但是依舊可以看到攝影被以什么樣的一種現實物質形態在當時被個人以這樣的方式保存、傳承。

展覽展出多本丁悚家藏相冊

丁悚家藏相冊,可見他的交友

就丁悚而言,他是一個對于攝影的記錄和記憶手段具有相當認識的人。僅“社交攝影”這組照片從常規意義上來看是寶貴的視覺文獻;從其個人角度看,攝影是把自己生活、朋友交往中有意義的瞬間、人、事保存下來的方式。從某種意義上講,丁悚又給我們提供了一種思考——攝影的真實是什么?

展覽現場,丁悚家藏相冊在展柜中陳列。

丁悚家藏相冊

澎湃新聞:在丁悚相冊中,也有不少拍攝民國女性的照片。在展覽過程中,這一部分還更換上了劉海粟畫張韻士的作品,緣何做此更改?

顧錚:把丁悚所拍攝的民國女性凸現出來我是有一點擔心的,或者會被認為是一種男性凝視,但我又覺得,以丁悚交往的朋友圈,他能夠接觸到當時社會中,一定程度上代表了新的社會和性別觀念、有一定自主獨立性的、走上更開闊社會空間進行自己生命活動的女性,至少他以他的觀看方式拍攝下來,對今天的人們理解當時的女性和當時社會狀態還是有其意義和價值的。所以會有這樣一種相對集中的呈現。在他拍攝的這些照片中,我們還是能夠看見一種女性的自信、自然,我們也會感受到丁悚和他拍攝的對象的相互關系是融洽的、相互信任的。這一定程度上也體現了丁悚比較尊重女性的進步意識。而且從丁悚的漫畫作品中也可以看到他對于當時女性的理解和尊重。

晏摩氏女校學生騎摩托車 丁悚攝 攝影 1920年代 丁悚家藏

為什么在展覽過程中,對展品做了微調,加進了一張劉海粟的油畫作品?因為雖然展品已經上墻且展出了一段時間,但我始終在盤,如果可能的話,還有沒有在某些局部作更好的呈現。看到劉海粟的這幅《肖像》(1930年)是展覽開幕后了,也很偶然。我習慣在舊書網看一些書的信息,正好看到一本日本展出的中國現代美術作品的圖錄,在圖錄內頁中看到了這件他畫他當時的夫人張韻士女士的作品,并且標明是劉海粟美術館藏。我想如果能夠將這件作品和丁悚拍攝的民國女性照片做一個并置展示的話,那就可能建立一種關于民國時代女性的繪畫和攝影這兩種媒介之間的對話。而館里也很快確定這件作品的所在,因此馬上就及時展示出來了。

展覽現場,劉海粟油畫作品與丁悚相冊中的照片并陳,試圖構建繪畫和攝影兩種媒介的對話。

澎湃新聞:在丁悚的相冊中,我們可以知道當時的人是怎么玩的,包括丁悚和朋友們也是中國第一批拿相機記錄自己生活的人,攝影是如何融合其社交屬性的?

顧錚:攝影的社交屬性與攝影技術的進步有很大關系。相機從比較笨重、膠片感光速度比較慢變成輕便、感光速度快,這就使得照相機可以攜帶進入社交場所,攝影成為日常生活中的視覺觀看和記錄的手段。尤其是像丁悚、張光宇等本身就從事視覺實踐的人,他們更把攝影和自己的日常以及社交生活緊密地結合起來,也給記錄帶來了更多的對象和內容。他們帶著相對輕便的器材,記錄下同歡、同樂的游樂情景;再沖印相片、散發給他人,也保存下來。這個過程本身就在向更多面向的擴展,記憶也在逐漸形成和變化。從這個意義上來說,攝影向生活中的滲透,給各種交際形態、性質帶來了變化。

丁悚(左二)和張光宇(左三),攝影,1922年,22.5×40cm,張光宇藝術文獻中心惠允

甚至也許可以說,當然我們現在還沒有證據,對他們來說,也許是因為有了相機才有了游園這樣的社交方式。因為有拍照的需求,才會刻意去“上相”的、有景色的地方。攝影和日常生活的關系的轉變也帶來了“旅游”和所謂“景點”的概念。

半淞園月份牌畫家合影 攝影 1925年 丁悚家藏(左起:周柏生、鄭曼陀、潘達微、丁悚、李鐵笛、謝之光、丁云先、張光宇)

關于對現代文化的影響

澎湃新聞:此次展覽的第一展廳有四組作品組成的“五四運動墻”,四組圖片有著怎樣的關系,可作怎樣的圖像研究?

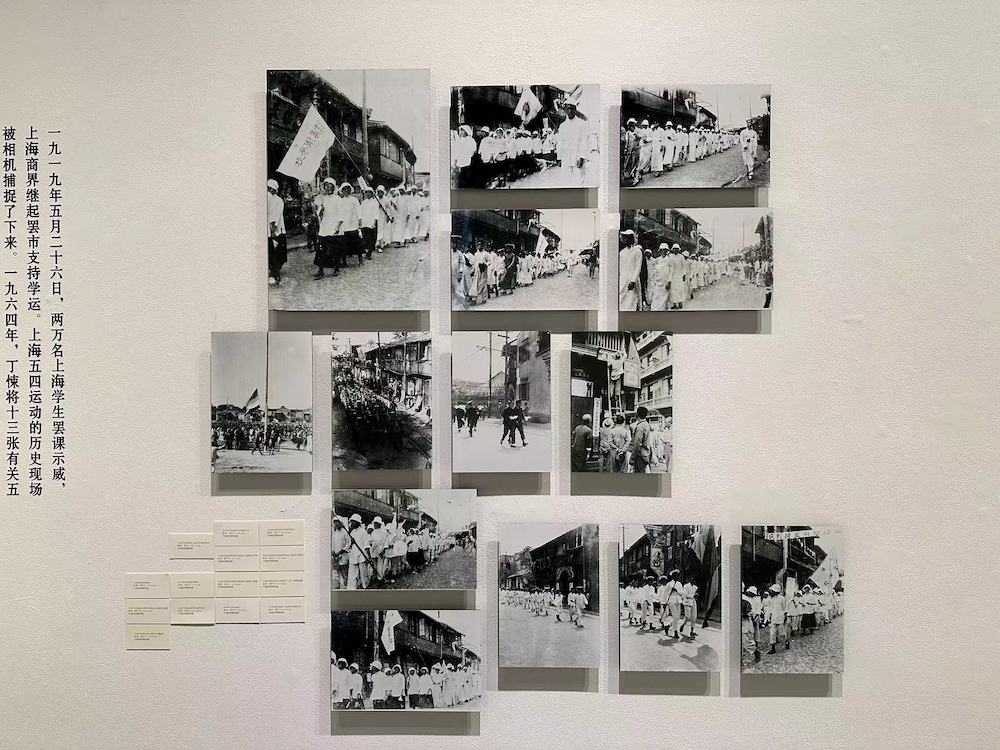

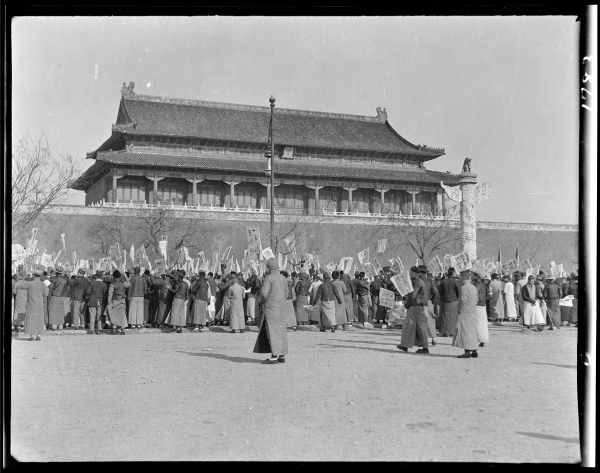

顧錚:“五四運動”這個板塊的設想是一種跨媒介、跨時空的嘗試,其中既有丁悚保存的、于1964年捐贈給中國革命歷史博物館(今中國國家博物館)的13張“五四運動”時期上海的游行照片和1張上海市民抵制日貨的照片。對這部分內容,我希望如何能夠在一個更開闊的脈絡中呈現更為豐厚。我想到了美國杜克大學圖書館收藏的美國社會學家西德尼·甘博于1919年在北京拍攝的北京五四運動照片,因為和杜克大學圖書館負責館藏的周珞女士有聯系,一聯系就得到她的迅捷回復,同意提供甘博作品數據加入展覽中。

展覽現場,“五四運動”板塊

丁悚保存的“五四運動”時期上海的游行照片,1964年捐贈給中國革命歷史博物館(今中國國家博物館)

此外,在最初調研的時候,劉海粟美術館副館長張宇帶我們到上海歷史博物館看藏品,一件當時由馳名海上的月份牌畫家趙藕生繪制的月份牌畫原稿出現在我們面前,畫的內容是兩個女學生在分發傳單類的東西。這個作品可以說是展覽意外的收獲。從這件趙藕生的作品中我們可以明顯感受到體現在兩位女學生身上的時代精神,也與丁悚捐贈的照片發生了關系,并且讓我們了解到不同媒介對五四運動的反應。所以當然要把它納入到這個板塊里面。“五四”時期丁悚在《神州日報》任美編,他自己也積極繪制了15幅與五四運動密切相關的時政漫畫。他的漫畫的加入,既反映他的愛國者的立場,也提供了漫畫和五四運動的關系的證據。

1919年“五四運動”中,上海圖畫美術學校女學生游行隊伍,原尺寸6.5×4.3cm,中國國家博物館藏

趙藕生繪月份牌,1919年,77×58cm,上海歷史博物館藏

由這四個部分的跨媒介、跨時空的內容組合,相信有助于加深我們多方面、多視角地理解五四運動和當時作為知識分子的藝術家的反應。通過這些作品,我們不僅僅看到“五四運動”對中國現代政治、文化產生深刻影響,同時也可以反過來看到,廣義的文化人以什么樣的方式來回應這場對公眾心靈、社會現實和未來國家走向產生了重要影響的事件。而他們回應的方式是跨媒介的,有漫畫、攝影、月份牌等各種視覺形態。這些文物本身都是值得去做進一步探索的,同時也值得為它們之間的相互關系去做一番研究。

展覽現場西德尼·戴維·甘博拍攝的“五四運動”。由杜克大學大衛·魯賓斯坦古籍善本圖書館惠允

1919年11月29日 學生示威游行·天安門廣場,攝影,西德尼·戴維·甘博 攝 ,1919年,由杜克大學大衛·魯賓斯坦古籍善本圖書館惠允

這個板塊的四組作品自身也有幾重意義。首先就是研究材料的獨特性,如果其本身有它的獨特性,研究就會有繼續深入的可能性;其次是作為研究者,有沒有能力去把握研究材料,去開掘當時出現這個研究材料的環境、媒介,以及生產這些研究材料的人的相互關系;再者就是這些各自獨立,有著自己獨特價值的研究材料在某些特定的時空和語境下,有沒有某種相互的聯系可以被發現,被建立?這些需要花很長時間去琢磨,包括尋找新的材料,為這些聯系的建立提供幫助。

展覽現場,趙藕生繪的月份牌(右)與丁悚與“五四運動”密切相關的時政漫畫。

所以說,展覽也是一次探索,策展人是不是有一種主觀能動性去力求更好地以作品打開作品。如果說展覽的主角是丁悚,那么我們怎樣以多視角看他當時的工作,加深理解丁悚和丁悚所處的時代和文化藝術。

展覽現場

澎湃新聞:在2020年劉海粟美術館《百年見證》展以“五四運動”引發的“美術革命”和上海美專的教學改革為出發點,但1919年后美專教務長由丁悚換為呂澂,美專被認為從教授商業美術邁入系統美術教學。在那場展覽中,丁悚似乎是一個離開時代的人。在這次展覽中,對丁悚與五四運動、與現代美術的關系是否有新的解讀?

顧錚:我一直覺得重新發現丁悚,值得思考的是為什么在一段時間里,丁悚在所謂的美術史譜系中沒有受到過多的注意,甚至被忽略,這或與現在得到反思的美術史本身的局限有關。

我們一聽到“美術史”,許多人的腦子里就會出現“Fine Arts”(純藝),“Fine”有精細,純粹的意思。“Fine Arts”能表達能豐富我們的心靈。但除了“Fine Arts”還有Applied Arts(應用美術)。應用美術與百姓的日常密切相關,是把某種生活方式、觀念和態度訴諸圖像、訴諸視覺的實踐,它在更大程度上和人民的現實生活發生密切的關系。

《電影月報》第八期-封面 丁悚繪 胡適題字 19.5×26.5cm 1928年 高小龍藏

更重要的,包括“五四運動”在內新的觀念啟蒙、新的知識的生產,如何把美術的手段調動起來,開啟敏智,讓社會向著一個更好的方向發展,應用美術承擔著重要的使命。

像丁悚這一代人,同樣面對純藝和實用美術的問題。像劉海粟把上海美專升級成為不單單教應用美術的學校,劉海粟也給了自己“藝術大師”的身份。

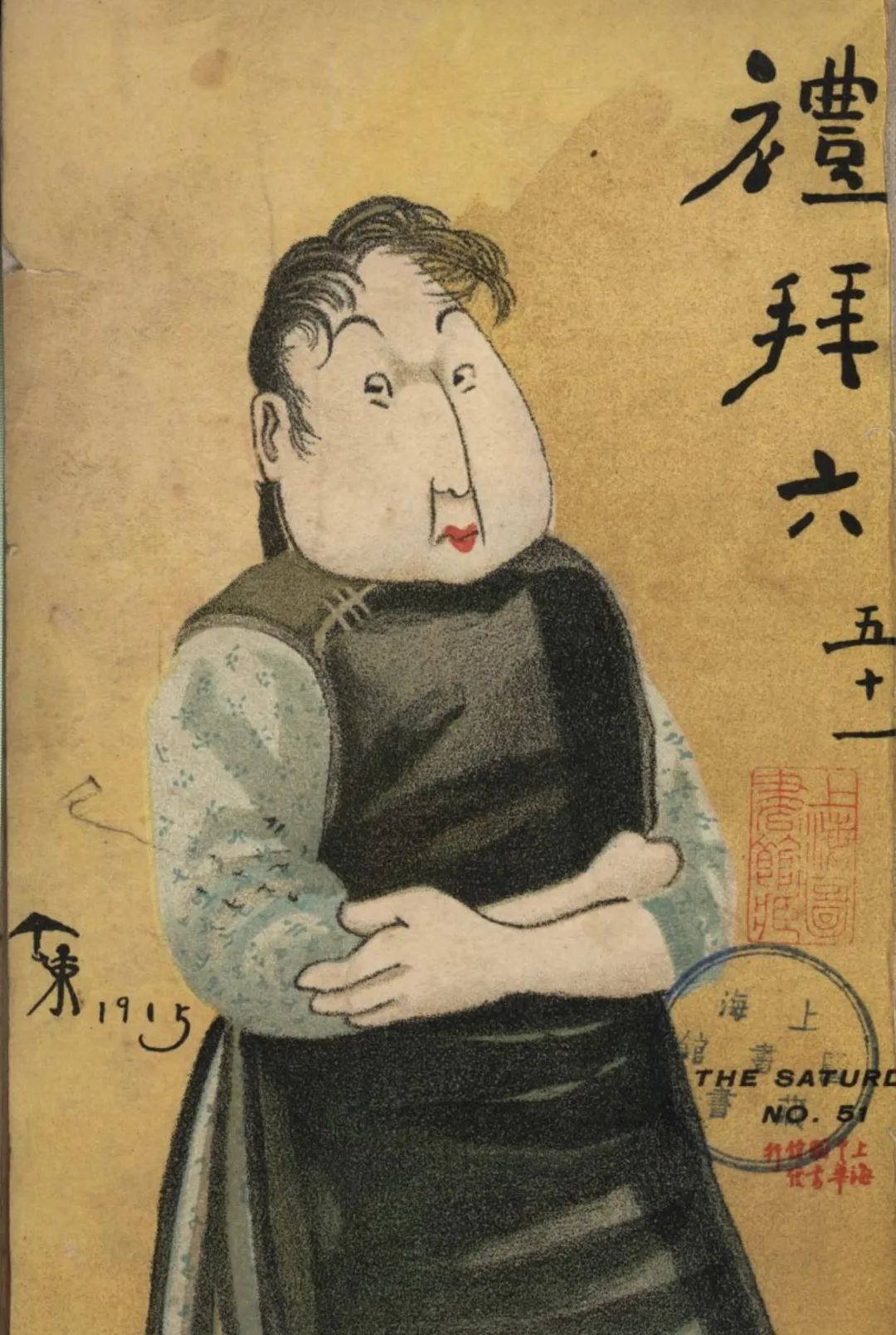

我覺得丁悚、包括與他結交的一群人,對于他們的工作“純藝術”與否并不太在意的。丁悚最初的繪畫訓練,也包括來自西洋的繪畫技法的學習,是為純藝術做準備的。但從“實用”的角度來講,丁悚非常坦然,身為與當時方興未艾的平面紙媒共浮沉的視覺工作者,他知道大眾需要什么,而驅動紙媒發展的所謂的印刷資本主義也推動大眾的視覺消費,這其中包括了商業美術月份牌、漫畫以及畫報出現后的攝影等。讀者買報需要看新聞、時事評論和解釋,而丁悚用漫畫做出解釋,其出發點就是“實用”,如何把事件轉化為圖像,令大眾受到啟發,開啟民智。這是一種把美術和實際生活有機結合的生活實踐。

展覽現場,丁悚繪圖的刊物封面。

《禮拜六》第五十一期封面 丁悚 1915年 由上海圖書館惠允

現在我們回過頭再看,進入現代社會,視覺文化對我們的日常生活、意識行為產生的影響遠比Fine Arts來得深遠。從這個意義上來說,通過對丁悚和他交往的這一大批視覺藝術家的工作的重新打撈和對他們的影響的重估,有助于我們重新審視那個時代的文化和心性,也給我們帶來重新看過去的視覺文化實踐的新視角。“用”還可以擴展到,是個人的主動介入,還是組織化的“用”(如新興木刻運動)?因此,這個展覽本身也是對“用”的美術的一種努力探索。

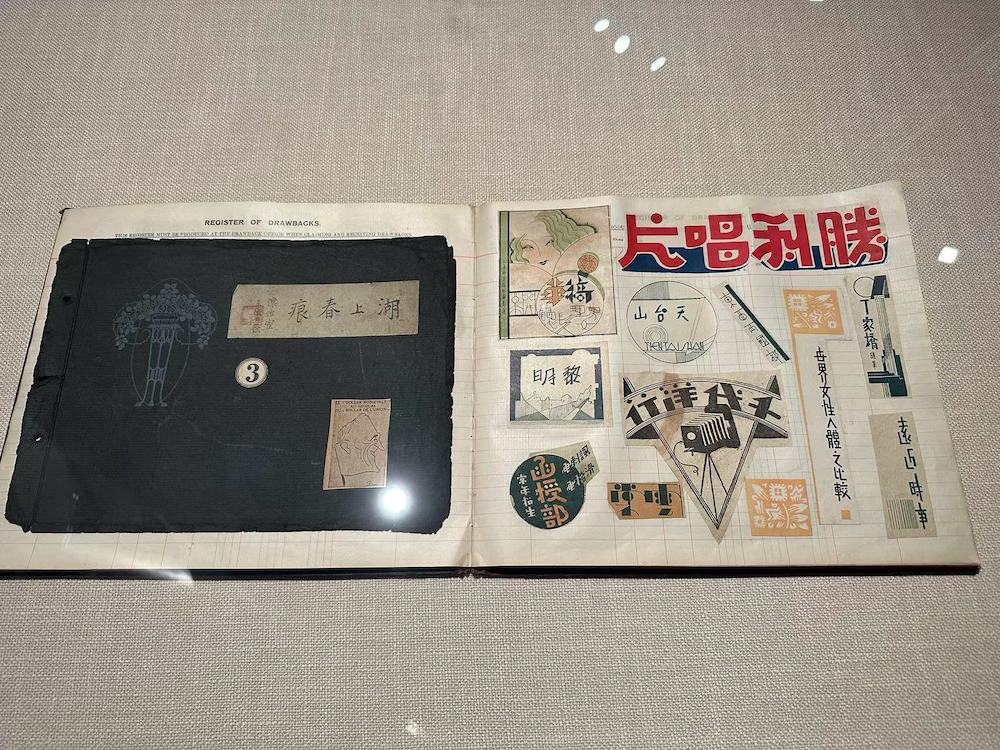

美術字剪貼簿,1920年代至1930年代收集,32.2×28cm,丁悚家藏

對于“五四運動”后上海美專教務長的更替,可能需要結合當時的社會背景、對美術的認識的變化、招生市場、學生需求等多層面去理解。美專建立初期,實用美術可能是一個滿足當時招生和市場需求迫不得已的舉措。我覺得即使到1920年代后期,上海美專的課程全面鋪開,也是“Fine Arts”和“Applied Arts”兩方面兼顧、有較好平衡的。比如,我看檔案材料,發現當時上海美專的圖案科,還曾專門招聘外籍畫家做圖案科主任,這種圖案課的設立,明顯屬于“應用美術”范疇,但也受到重視。

展覽現場,展出的月份牌作品

上海喴厘洋行水險部贈送的月份牌 鄭曼陀 月份牌 1925年 張信哲藏

再回到丁悚及其同行,他們是在以他們的方式在逐漸地塑造大眾。“純藝”的藝術家在一定程度上是小眾的,甚至有點孤芳自賞地把自己和大眾區隔開;但以丁悚為代表的、活躍在當時媒體的視覺工作者,他們認識到以“用”為目的視覺工作是社會需要的。這其實更是一種意識超前,因為這背后是一種通過視覺和媒體的結合實現對心智、民智的啟蒙和培養的意識和探索。整體意義來講,丁悚的貢獻在于構建都市文化的豐富性和多元性,從自己的實踐來提供方方面面的啟示。在今天來看就是一種文化遺產。

因此從都市文化、視覺文化兩個維度上來講,丁悚的工作是值得我們進一步研究的。

華社合影 左起:邵臥云、胡伯翔、丁悚、陳冷血、錢景元、胡伯洲、祁佛青、朱壽仁

澎湃新聞:此次展覽是否有遺憾?

顧錚:遺憾總是會有的。也許因為時間久遠,有許多材料沒有更深入地被挖掘。比如說,丁悚與邵洵美交往的材料。我們有看到,但沒法找來展示。其中有一件邵洵美夫婦新婚紀念冊有在拍賣市場上出現,在這本紀念冊中丁悚發揮了漫畫家的幽默,畫了新婚夫婦被一床被子蓋著,露出兩個頭,下面寫著“制造局”。但是這件東西現在不知道在誰的手里。

拍賣圖錄上所見,丁悚贈邵洵美新婚作品。(非此次展品)

同時,在作品借展的過程中,我感受到擁有各種材料和收藏的機構如何以更開放合作的態度讓自己的館藏以一種更活性流動的狀態發揮其價值,也是需要各方共同努力的,以使借展機制更加健全。

展覽現場,對于丁悚天祥里家中陳設的復原。

丁悚位于天祥里的故居,也是漫畫會舊址(左:攝于2021年5月,右:攝于2023年2月)

澎湃新聞:如今上海不少場館都推出了與海派以及現代視覺文化有關的展覽,比如,土山灣畫館誕生170年藝術文獻展、中華藝術宮的海派研究展、劉海粟美術館的丁悚展、程十發美術館的謝稚柳、陳佩秋大展、上海美院的海派教育文獻展等(這幾個展覽也有一定的銜接關系),這些展覽串起了怎樣的海派藝術面貌?丁悚以及丁悚展中涉及的朋友圈,在其中的特點是什么?

顧錚:海派的豐富性和復雜性,讓展覽無法完整包容,總是有所局限和遺漏的,也總有被后來的人做某種新的嘗試的可能性在。這就是海派,海派最重要的地方就是某種深不可測性,這點就值得從各種面向去做。如果你有自己獨到的眼光,可能就會呈現出一個不同的海派面目。這幾個展覽,等于是不同角度的光照、投射,讓我們看到了海派的不同面向。當然是很好的,但還遠遠不夠。

如果說其中一些展覽是線性的,也就是廣義的單一媒介(美術)。比如說講述從任伯年、吳昌碩一路過來,海派所呈現的轉型、風格,主張觀念的變化;也有些以個案為點,深入鋪展開去,如丁悚展覽的做法。如何嘗試都是值得的。

展覽現場

同時我覺得,在單一媒介如繪畫的線性呈現時,同時也要意識到線性發展的認識是不是有其局限性?尤其是在現代,是不是應該意識到其他媒介如攝影的出現和存在已經在明顯地或者隱約影響到你現在要討論的這一媒介本身的某種變化?在現代,所有媒介手段都不可能不受到其它媒介手段的影響,這個影響如何呈現,需要嘗試積極的探索。同時,做一些個案的分析,也是要注意到個案本身有沒有一種局限性,所以說如果一個個案能夠做到像丁悚這個展覽一樣,能夠跨媒介、跨專業甚至是跨時空的話,也許在一定程度上就能夠使得個案更豐滿立體一些。但這個在一定程度上也許也要受“展主”(展覽的主角)的影響,尤其是展主的媒介多面向性會令如何呈現其工作受到挑戰。

注:展覽將持續至3月10日,3月8日將舉行題為“ 重考上海:丁悚及其藝術作為路徑”專題研討會。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司