- +1

許樹錚︱悵然南外遠(yuǎn)去人:追憶周瑞璋校長(zhǎng)

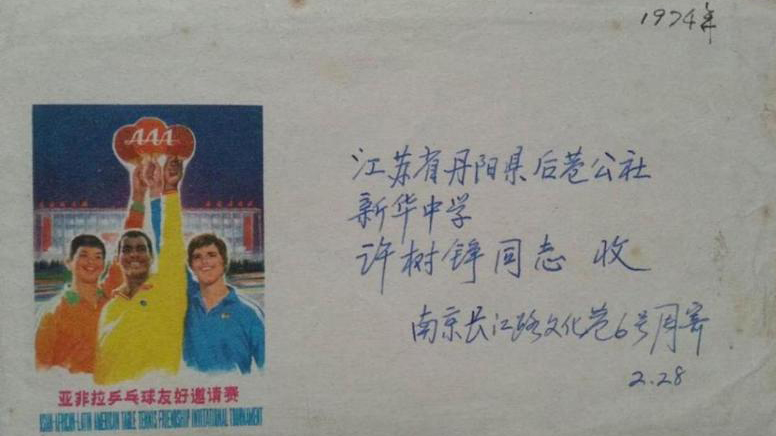

周瑞璋信件

高中母校南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校副校長(zhǎng)周瑞璋(1897-1975)1974年2月28日曾寫給我一封信。我在南外讀書時(shí),他對(duì)我很是垂青,1966年初他寫過(guò)的唯一一張大字報(bào),就是他到我們班上,招手叫我去替他用毛筆抄出來(lái)的。內(nèi)容是說(shuō)某副校長(zhǎng)是蘇北來(lái)的數(shù)學(xué)名教師,何以連一筆學(xué)校用的外匯折算也搞不出來(lái)。不痛不癢說(shuō)一點(diǎn)小事,好應(yīng)付過(guò)去。1968年底我插隊(duì)丹陽(yáng)后,師生之間經(jīng)常通信。幾年后,公社安排我到當(dāng)?shù)刂袑W(xué)教英語(yǔ),他聞?dòng)嵤指吲d,給我寄了不少英語(yǔ)教學(xué)書來(lái),從語(yǔ)法教學(xué)到課堂用語(yǔ)。可惜只有1974年這封來(lái)信保留下來(lái),第二年年初他就去世了,終年七十九歲。臨終他要求用棺木,所以南外沒(méi)有為他開(kāi)追悼會(huì)——這是吳玉璋老師后來(lái)告訴我的。一位畢生奉獻(xiàn)社會(huì)的教育家,無(wú)聲無(wú)息地離開(kāi)了人世。

周校長(zhǎng)舉止言談十分儒雅,一口標(biāo)準(zhǔn)美語(yǔ),可是又一口老南京話。他家世代教書,父親周岐山先生是金陵大學(xué)中文教授,一生執(zhí)教,七十歲才退休。周校長(zhǎng)自幼就讀于金陵大學(xué)附小、附中,1919年金陵大學(xué)畢業(yè)后,又赴美國(guó)芝加哥大學(xué)留學(xué),此后曾任中央政治學(xué)校教授。1917年因家庭經(jīng)濟(jì)困難,他開(kāi)始在基督教青年會(huì)中學(xué)半工半讀做兼職教師,1919年任教務(wù)主任,1922年到1951年一直擔(dān)任青中校長(zhǎng)。校址在中華路,過(guò)了內(nèi)橋,橋堍右手就是,解放后變成了分析儀器廠,他曾指著臨街那座西洋氣派嵌有壁燈的房子,如數(shù)家珍地告訴我,這是在他手里一磚一瓦蓋起來(lái)的。“當(dāng)時(shí)學(xué)生中有不少中共地下黨員在活動(dòng),我睜一眼閉一眼,從不過(guò)問(wèn)。”近聞這棟房子已作為重要文物保護(hù),先是2013年向西平移幾十米,次年在地基墊高六十厘米后,平移回到原地,繼之修繕出新。

楊朕先生拍攝的南京中華路民國(guó)建筑,基督教青年會(huì)中學(xué)舊房新顏。

著名建筑設(shè)計(jì)師李錦沛1925年手繪的青年會(huì)中學(xué)設(shè)計(jì)圖,由東南大學(xué)建筑系汪曉茜教授提供。

1951年,青年會(huì)中學(xué)并入南京五中,成為其主體,周瑞璋與著名作家許地山(《落花生》作者)的夫人周俟松(1901-1995,湖南湘潭人)同為副校長(zhǎng)。1963年他被南京市教育局從五中調(diào)來(lái),任南外副校長(zhǎng),負(fù)責(zé)外語(yǔ)教學(xué)。那時(shí)南外尚在草創(chuàng)階段,次年9月我們新生一進(jìn)校就勞動(dòng),平整操場(chǎng),為新大樓工地搬磚,七十歲的周校長(zhǎng)興致勃勃地和我們學(xué)生一道傳遞磚頭。陳梅娟老師那年剛從北外畢業(yè),勞動(dòng)時(shí),周校長(zhǎng)告訴我們,陳老師將教我們班,并說(shuō)“那是你們的幸福”。革命教育十幾年,幸福兩字這樣用,我們聽(tīng)了很新鮮。陳老師一口倫敦音,也確是與眾不同,讓我們受用一輩子。

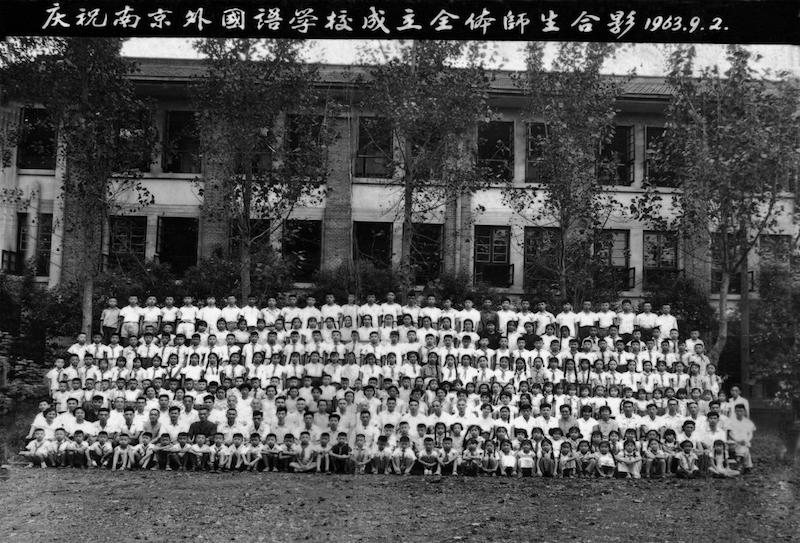

1966年前,南京市的中學(xué)只有兩個(gè)一級(jí)英文教師,周校長(zhǎng)和第一女中的孫寶華,孫老師也曾留美,二人很受教育局的禮遇。1963年奉周恩來(lái)總理之命,全國(guó)設(shè)立八所外國(guó)語(yǔ)學(xué)校,直屬高教部,由所在省教育廳托管,從中央到地方均非常重視。高教部長(zhǎng)楊秀峰親自來(lái)南京選址,擇定紫金山麓風(fēng)景優(yōu)美的前省工農(nóng)速成中學(xué)這處校舍,速中原是1949年后,為培養(yǎng)工人階級(jí)自己的高級(jí)知識(shí)分子而設(shè),依托南大南工的師資力量,各科教師配備皆為一時(shí)之選。省委宣傳部長(zhǎng)陶白親為南外書寫校牌,1963年9月2日,南大黨委書記兼校長(zhǎng)匡亞明也出席了南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校開(kāi)辦典禮。上面要求,南外校長(zhǎng)必須是老革命,又能外文流利,以周旋于外籍教師之間,一時(shí)難以覓得,第二年省里忍痛派出省委辦公室主任、主持省級(jí)文學(xué)刊物《雨花》的陳鳳肖來(lái)做南外一把手。陳早年畢業(yè)于武漢大學(xué)英語(yǔ)系,與愛(ài)人都曾是蘇州地下黨的領(lǐng)導(dǎo)干部。陳校長(zhǎng)為人謙和而有定見(jiàn),到了南外,不辱使命,日夜撲在工作上,團(tuán)結(jié)全校教職員工,主張一切為外語(yǔ)教學(xué)服務(wù),不上幾年,南外就聲名鵲起、有口皆碑。事實(shí)證明,她是最稱職的外國(guó)語(yǔ)學(xué)校校長(zhǎng)。那時(shí)的周校長(zhǎng)是心情愉快的,校運(yùn)動(dòng)會(huì)上,他參加競(jìng)走,與眾不同,一副洋派,讓人認(rèn)識(shí)了什么叫真正的競(jìng)走。他平素愛(ài)穿一雙漂亮的球鞋,每天雄赳赳地步行上下班,高興時(shí)還呼幾口煙,青春煥發(fā),全然不像年屆古稀之人。

1963年南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校開(kāi)辦之日師生合影,正中坐者是南京大學(xué)黨委書記兼校長(zhǎng)匡亞明,從他向左第一人是南外書記霍繼光,第四人即周校長(zhǎng)。

南外的外語(yǔ)教學(xué)由南大外文系負(fù)責(zé)指導(dǎo),德語(yǔ)、法語(yǔ)教師從南大調(diào)來(lái),英語(yǔ)教師須在校時(shí)成績(jī)門門五分(當(dāng)時(shí)仿蘇聯(lián)學(xué)制,五分為最高分)方能入選,南大教授常來(lái)聽(tīng)課。新大樓當(dāng)年造價(jià)是二十七萬(wàn)人民幣,為南京教育界之最。一樓是會(huì)議室、辦公室,東頭相連的二層樓,樓上是藏有中外圖書三萬(wàn)冊(cè)的圖書館和寬大的閱覽室,樓下是時(shí)髦的階梯教室。南外每年有專批外匯用以采購(gòu)海外報(bào)刊書籍,記得有《基督教科學(xué)箴言報(bào)》等,我們學(xué)英語(yǔ)的還能看到英文《新華社每日電訊》。二樓起,英、德、法三個(gè)語(yǔ)種各占一層。五樓是錄音室,厚厚的橡皮包裹的門一關(guān),無(wú)論隔音效果還是設(shè)備,據(jù)說(shuō)都比省廣播電臺(tái)的錄音室還要好,由南師物理系畢業(yè)的徐鹿鳴、董家駒兩位老師專門負(fù)責(zé)。

建于1964年的南外主樓與操場(chǎng)

南外每個(gè)班級(jí)配備兩名外語(yǔ)教師,十幾個(gè)人的班級(jí),上外語(yǔ)課也要分成兩個(gè)小班,以清晰地聽(tīng)到老師的發(fā)音,誠(chéng)可謂精英教學(xué)。毛玻璃黑板,鋼絲錄音機(jī),一遍遍地跟著錄音和唱片模仿語(yǔ)音語(yǔ)調(diào),學(xué)外語(yǔ)當(dāng)然必須是洋腔洋調(diào),按西俗,我們稱外語(yǔ)老師為Mister Wang、Mister Bo,稱周校長(zhǎng)為Principal Zhou。彼時(shí)國(guó)內(nèi)大學(xué)的外文系鮮少外籍教師,而南外卻有五位,均為國(guó)務(wù)院外國(guó)專家局外聘而來(lái);霍爾曼(Hermand)先生、瓦依斯(Weiss)先生、克維特(K?rtt)先生、沙耶(Madame Shaye)太太、米謝琳娜(Micheline)小姐,分別來(lái)自法國(guó)、瑞士、東德、西德,月薪三百八十元,都住省外辦的南京飯店,來(lái)上課有車接送。周校長(zhǎng)跟我談起時(shí),頗不以為然,說(shuō):“我以前聘用洋人教書,月俸才八十塊。”不過(guò),那可是大洋。他曾參加過(guò)孫中山先生的奉安大典,擔(dān)任青年會(huì)中學(xué)校長(zhǎng)達(dá)三十四年,富有學(xué)校行政管理經(jīng)驗(yàn),民國(guó)時(shí)即為老資格的教育家。這所教會(huì)中學(xué)在其百年辦學(xué)歷程中,曾遭受贛寧戰(zhàn)役、抗日戰(zhàn)爭(zhēng)和解放戰(zhàn)爭(zhēng)的巨大影響,請(qǐng)看一段文史研究者王重陽(yáng)先生對(duì)青中歷史的鉤沉:

1937年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始,國(guó)民黨軍隊(duì)節(jié)節(jié)敗退。11月間學(xué)校當(dāng)局在六合縣準(zhǔn)備遷校工作,尚未就緒,南京即告危急。校長(zhǎng)周瑞璋和教務(wù)主任孫良驥來(lái)不及返寧料理學(xué)校搬遷工作,即空身帶著一顆校印,跟難民車?yán)@道津浦、隴海,平漢,由武漢溯江西上。留下的全部學(xué)校設(shè)備、圖書、儀器悉數(shù)毀于戰(zhàn)火,1938年在重慶曾家?guī)r準(zhǔn)備復(fù)校,正遇日寇五·四大轟炸,多方奔走苦苦經(jīng)營(yíng)的教課桌椅,又毀于一旦。1943年學(xué)校遷往悅來(lái)場(chǎng)時(shí),一場(chǎng)大火把百分之六十自建教室燒得凈光。1946年抗戰(zhàn)勝利,復(fù)員回寧,木船在三峽三斗坪覆沒(méi),三四十箱圖書儀器,全部沉入江底。等到1年之后保險(xiǎn)金拿到手時(shí),全部金額只能在狀元境舊書店買一部舊二十四史,當(dāng)作歷史鑒證,該書現(xiàn)存南京市第五中學(xué)圖書館。

周校長(zhǎng)在艱苦的戰(zhàn)亂年代,堅(jiān)持辦學(xué),精心施教,培養(yǎng)出燦若星云的大批英才。學(xué)生中出了薩支唐、余光中、周而復(fù)等享譽(yù)中外的學(xué)者、詩(shī)人、作家。作家聶華苓從國(guó)立中央大學(xué)外文系畢業(yè)后,曾來(lái)南京青年會(huì)中學(xué)求職。保存至今的學(xué)校教職員履歷表中,有其供職記錄:“聶華苓,教授初三、高一、高三英文,課時(shí)21,1948年8月到校,工資82元。校長(zhǎng)周瑞璋……”她1949年赴臺(tái),后定居美國(guó),任教之余,勤奮寫作和翻譯,并與先生創(chuàng)立“國(guó)際寫作計(jì)劃”,每年邀請(qǐng)世界各國(guó)作家來(lái)美國(guó),為他們提供安靜的寫作環(huán)境。1976年,聶華苓被三百多名各國(guó)作家提名為諾貝爾獎(jiǎng)候選人。

聶華苓1948年致南京青年會(huì)中學(xué)的求職信手跡

1947年畢業(yè)于青年會(huì)中學(xué)的詩(shī)人余光中在《憶初中往事》一文中回憶周校長(zhǎng):

我在一九七二年寫的一首詩(shī):《鄉(xiāng)愁》,迄今四十多年,讀者頗多,引述者也不少,將之譜曲者也有幾十人;首段就是:

小時(shí)候

鄉(xiāng)愁是一枚小小的郵票

我在這頭

母親在那頭

“小時(shí)候”,約略指的是我的初中時(shí)期,而“這頭”和“那頭”究竟有多遠(yuǎn)呢?那時(shí)正值抗戰(zhàn)年代(一九三七-九四五),根本尚無(wú)手機(jī),連電話在鄉(xiāng)下也不方便,通信還得寫信,并貼上郵票。整個(gè)中學(xué)時(shí)期,我都在重慶的鄉(xiāng)下度過(guò),讀的是南京青年會(huì)中學(xué),該校因戰(zhàn)爭(zhēng)由南京遷往重慶江北縣(今重慶市渝北區(qū)和江北區(qū))悅來(lái)場(chǎng)。悅來(lái)場(chǎng)是一個(gè)小鎮(zhèn),居民在兩千人上下,在一般地圖上很難找到。這所中學(xué)連高中也只有兩百多學(xué)生,可是師資充實(shí),教學(xué)認(rèn)真,校風(fēng)也很純正,現(xiàn)在回顧,我真感幸運(yùn)。

校長(zhǎng)周瑞璋由教會(huì)送去美國(guó)深造,英文頗有造詣。他的公子周光熙也頗有氣質(zhì),英文也好。有一年,我這一班是由校長(zhǎng)親自教的,課本里竟有幾個(gè)字,是從“水仙花”(daffodil)轉(zhuǎn)化而來(lái),竟可分身為daffydowndilly,非常好聽(tīng)。

曾任文化部副部長(zhǎng)的著名作家周而復(fù)回憶:

我有機(jī)會(huì)跨進(jìn)南京青年會(huì)中學(xué)的大門。校長(zhǎng)周瑞璋,留美學(xué)生,實(shí)行道爾頓制,學(xué)生根據(jù)學(xué)習(xí)成績(jī)分別插入某班級(jí)學(xué)習(xí)。青年會(huì)中學(xué)校長(zhǎng)是周瑞璋先生,是美國(guó)留學(xué)生,思想還算開(kāi)明,圖書館里也收藏“五四運(yùn)動(dòng)”以來(lái)的新文學(xué)書籍。我貪婪地讀著圖書館的藏書,因?yàn)楹貌蝗菀撞胚M(jìn)學(xué)校,讀書就十分勤奮。

我借閱第一本新文學(xué)小說(shuō)是郁達(dá)夫的《沉淪》,第一本詩(shī)集是胡適的《嘗試集》,經(jīng)常看《語(yǔ)絲》,特別愛(ài)讀魯迅的雜文。閱讀新文學(xué)作品和外國(guó)文學(xué)名著多了,我的興趣便從美術(shù)轉(zhuǎn)到文學(xué)方面去了,沒(méi)料到以后竟然成了作家。

1966年前的南外,嚴(yán)格遵循陳毅副總理對(duì)外語(yǔ)院校師生作報(bào)告時(shí)提出的“政治上要堅(jiān)強(qiáng),業(yè)務(wù)上要高超”的人才培養(yǎng)要求,招生簡(jiǎn)章上寫著“本校培養(yǎng)高級(jí)翻譯人才”。小學(xué)(從三年級(jí)開(kāi)始)、初中、高中三部同時(shí)招生,社會(huì)上前來(lái)報(bào)考者云集,一時(shí)盛況空前。報(bào)考學(xué)生須口試筆試,可謂千挑萬(wàn)選。從省電視臺(tái)退休的法語(yǔ)校友未莎莎告訴我,當(dāng)年浦口區(qū)四百考生中就挑了她一個(gè)。幾年前,慧園街四號(hào)的老鄰居結(jié)伴來(lái)我家做客,告訴我兒子,當(dāng)年我考進(jìn)南外的消息,轟動(dòng)了半條街。我倒是幾十年來(lái)頭回聽(tīng)說(shuō),一是住校,二是每次回家都來(lái)去匆匆。記憶猶新的是,某日我從健康路站上電車返校,一位老者看到我胸前佩戴的“南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校”校徽,執(zhí)意站起來(lái)讓座,說(shuō)“我們老了,希望寄托在你們身上”,少年人哪里敢當(dāng)。

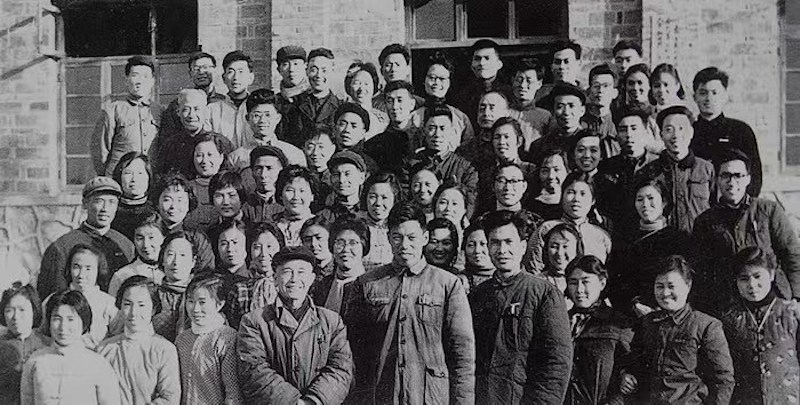

南外教師合影,前排左四戴帽者即周校長(zhǎng),身后上方是陳梅娟老師。

無(wú)論來(lái)自什么家庭,學(xué)生都是考進(jìn)來(lái)的,個(gè)個(gè)十分用功。每天上下午各兩節(jié)外語(yǔ)課,晚上口語(yǔ)活動(dòng)要到九點(diǎn)結(jié)束,我進(jìn)校時(shí),課間還有豆?jié){之類供學(xué)生飲用,學(xué)校的圖書館別具一格,坐在閱覽室里看看各種外文刊物,是他處沒(méi)有的享受,交談除了普通話就是外語(yǔ)……時(shí)間安排緊張而有序,皆因國(guó)家急需外語(yǔ)人才,而這又需從小培養(yǎng)。即使學(xué)生家在學(xué)校對(duì)過(guò),一律要住校,周六放學(xué)才能回去。沒(méi)有現(xiàn)成的教材,校方和教師用心探索,自編或部分采用北外教材,課本都是油印講義。南外注重口語(yǔ)教學(xué),“聽(tīng)說(shuō)領(lǐng)先,讀寫跟上”。到1966年,建校方三年,南外儼然已成教育界重鎮(zhèn),其間傾注了校長(zhǎng)和老師們的大量心血。

朱松年老師法語(yǔ)授課圖,南外66屆初三法語(yǔ)班李小寧(李維,香港)畫

作者保存至今的南外1965年高中英語(yǔ)油印教科書

1966年,按照上面指示,南外高三畢業(yè)生三分之一直接出國(guó)留學(xué),其余進(jìn)南大,由南大外文系為南外學(xué)生開(kāi)專修班。今天的人們也許不相信,南外學(xué)生直到1966年都是幾十人同住在紅磚鋪地、蘆席為墻的大棚子里,連像樣的學(xué)生宿舍都沒(méi)來(lái)得及蓋,冬寒暑蒸,苦其筋骨。食堂里八人一桌都是站著吃,但用餐時(shí)聽(tīng)的是學(xué)生自播的外語(yǔ)新聞,夜間大樓燈火通明,師生都在用功,寸陰是惜。校園里隨處可見(jiàn)“A foreign language is a weapon in the struggle of life”(馬克思名言,“外語(yǔ)是人生斗爭(zhēng)的武器”)之類標(biāo)語(yǔ)。宿舍各語(yǔ)種混住,我也因此跟下鋪的法班葉嘉南(名醫(yī)葉橘泉之子)學(xué)了幾句法語(yǔ),后來(lái)廣交會(huì)談判還派上用場(chǎng)了呢。

1965年開(kāi)始,南外外語(yǔ)教材每篇課文后總帶一條毛主席語(yǔ)錄,學(xué)生早操后要集中在操場(chǎng)上讀一段外文語(yǔ)錄,隨后才排隊(duì)去食堂吃飯,印象最深者有:“The poor peasants have always been the main force in the countryside. Without the poor peasants, there would be no revolution. To deny them is to deny revolution. If we attack them, we are attacking the revolution.”(鄉(xiāng)村中一向苦戰(zhàn)奮斗的主要力量是貧農(nóng)。沒(méi)有貧農(nóng),便沒(méi)有革命。若否認(rèn)他們,便是否認(rèn)革命。若打擊他們,便是打擊革命。)大家齊聲頌讀,聲震瓦礫。今日憶之,這股風(fēng)是北外和景山中學(xué)吹過(guò)來(lái)的。

1966年6月,局勢(shì)尚且平穩(wěn),未久,全國(guó)大學(xué)停辦,外國(guó)語(yǔ)學(xué)校也就無(wú)人問(wèn)訊了。1968年,小學(xué)部學(xué)生全都回家,高中部學(xué)生與初中部部分學(xué)生統(tǒng)統(tǒng)下鄉(xiāng)插隊(duì),還有到農(nóng)場(chǎng)的,當(dāng)兵的,去煤礦的……其后,這批學(xué)子除少數(shù)有幸被送往外交部者,余皆星散各行各業(yè)。南外1976年之后劃歸了南京市,這是后話。

下鄉(xiāng)前,我悄悄去向周校長(zhǎng)辭行,他嘆息道:“國(guó)家花費(fèi)大量人力財(cái)力培養(yǎng)的外語(yǔ)學(xué)生去當(dāng)農(nóng)民,這個(gè)代價(jià)太大了!”此后來(lái)信鄉(xiāng)間,總是一再關(guān)照我不可丟了外語(yǔ),一旦國(guó)家需要就能派上用場(chǎng)。

1975年,江蘇省計(jì)委下達(dá)十萬(wàn)知青大招工的105號(hào)文件,特別注明:調(diào)五十名南外英語(yǔ)插隊(duì)學(xué)生到新成立的省外貿(mào)局。鄉(xiāng)間哪還有五十個(gè)英語(yǔ)知青?有辦法的都走了,我剛遷到父母下放的地方。省外貿(mào)局派員從丹陽(yáng)到溧水一路追蹤過(guò)來(lái),苦等七年的我,通過(guò)來(lái)人的英文口試,被告知得以錄取,鎮(zhèn)江地區(qū)為此給溧水增加一個(gè)知青名額。我一直想象上調(diào)之日應(yīng)是“白日放歌須縱酒,青春作伴好還鄉(xiāng)”式的好心情,但公社卻以“下放干部一家只能走一個(gè)”為由,把本來(lái)已公布名單的妹妹扣了下來(lái),三年后她才返城,去省建二公司做油漆工。瑟瑟寒風(fēng)里,突突冒著黑煙的生產(chǎn)隊(duì)拖拉機(jī)載著父親和我,去溧水寶塔寺倉(cāng)庫(kù)賣了稻子交口糧,順利上車返城。這一天是12月13號(hào),下鄉(xiāng)插隊(duì)整整七年的日子,永生難忘。留下莫大遺憾的是,鴻雪徒尋,周校長(zhǎng)已在年初去世了。

周校長(zhǎng)是省民革要員、著名民主人士,1966年尚且無(wú)事,1968年,因曾參加過(guò)廬山軍訓(xùn),這位七十多歲的老人,也在某次大會(huì)上被一邊一個(gè)人反架手臂,按著肩,揪著頭發(fā),從會(huì)場(chǎng)中間飛快地“坐飛機(jī)”押上臺(tái)。從我身旁經(jīng)過(guò)時(shí),聽(tīng)到他“哈,哈”地喘氣,我心驚膽戰(zhàn)。五十多年過(guò)去,那急促的喘氣聲猶在耳邊響起。下鄉(xiāng)后,聽(tīng)說(shuō)他在學(xué)校也因?yàn)橐恍┎缓蠒r(shí)宜的言語(yǔ)招來(lái)批斗。之后我回城探望,談及這些,他倒是很淡然。而當(dāng)時(shí)的南外,不知有多少老師除籍甚至被掃地出門:名教師章津華、董春華調(diào)到環(huán)衛(wèi)所掃街推糞車;語(yǔ)文二級(jí)教師儲(chǔ)我英全家都被趕出南京……行文至此,楊佩祥、杜學(xué)書、朱松年、王允道、陳卓殊、王仁元、柏成鵬、孫鳳嘉、童莉莉、王佩良、陶代勇、夏護(hù)士……一個(gè)個(gè)閃光的名字齊涌筆端,不由泫然。

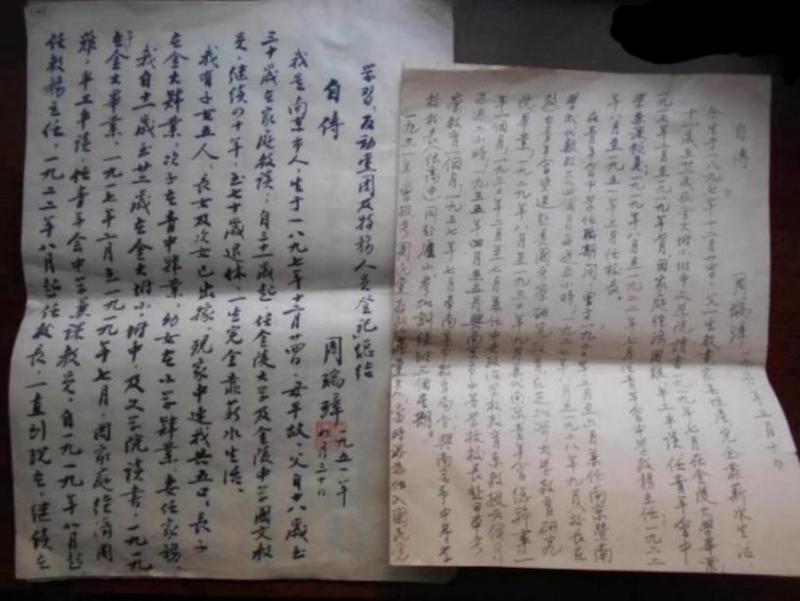

周瑞璋自傳,寫于1951年4月30日

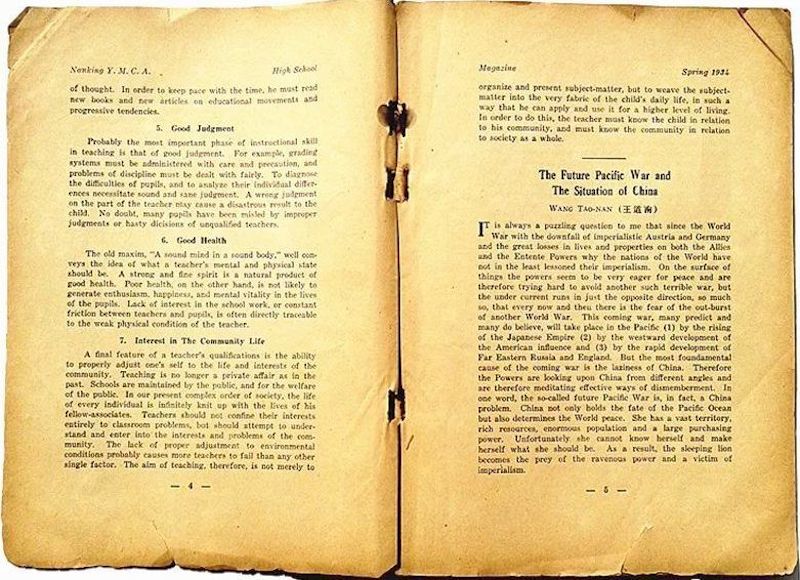

青年會(huì)中學(xué)英文校刊

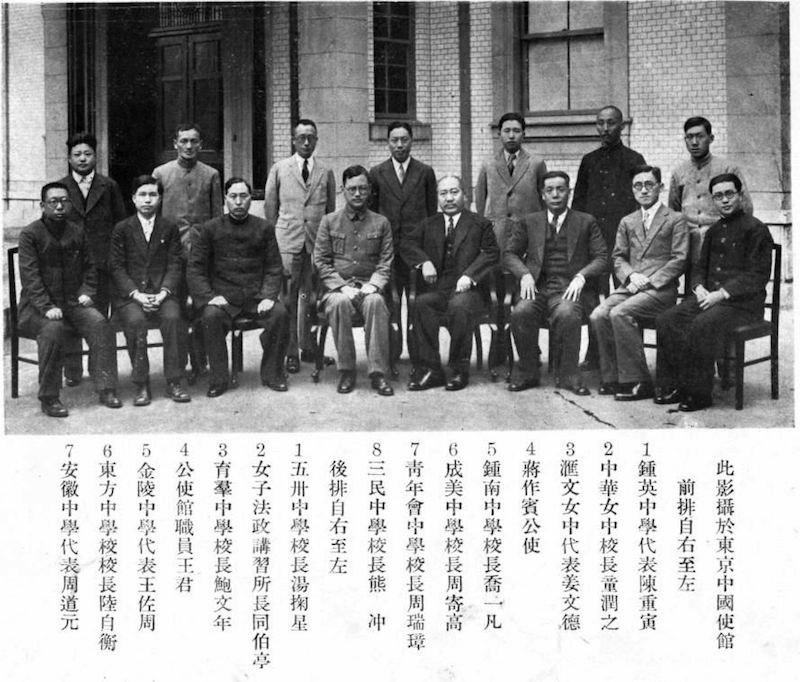

1935年4月,周校長(zhǎng)與南京市中等學(xué)校校長(zhǎng)赴日考察教育時(shí)合影

中央政治學(xué)校前教職員名單

江蘇省歌舞團(tuán)隔壁的新街口,過(guò)去有條短短的小巷,名為“文化巷”,只有幾戶人家。那里有周校長(zhǎng)自己蓋的大小兩棟二層洋樓,解放后,一棟大的為政府所有,他自己保留一棟居住。我去過(guò)多次,大門與頤和路的那些別墅洋房并無(wú)二致,按電門鈴,進(jìn)去夾道是修剪整齊的冬青樹,步行約二十幾米是他的小樓。樓下是會(huì)客室和書房,要是來(lái)客多,他就在布置著沙發(fā)的客廳接待,那個(gè)年頭是夠高級(jí)的了。1966年后,投閑置散的他也多次到慧園街四號(hào)(省糧食廳家屬宿舍)我家里來(lái)敘敘。每次離開(kāi)時(shí),七十多歲的老人總是上身筆挺九十度長(zhǎng)躬道別,我亦不由躬身回禮。傳達(dá)室看門的老陳阿姨非常驚訝,得知是南外校長(zhǎng),肅然起敬,嘖嘖稱贊。如今,文化巷早已消逝,滿眼春風(fēng)百事非,那一帶已是高樓大廈密布了。

周校長(zhǎng)有二男三女,都受過(guò)良好的高等教育。尤值一提的,是周校長(zhǎng)的長(zhǎng)女周秀笙伉儷的故事:一個(gè)大學(xué)外語(yǔ)系的高才生與心中仰慕的抗戰(zhàn)英雄一見(jiàn)傾心,從此風(fēng)雨相伴。周校長(zhǎng)那浪漫的女婿、菲律賓華僑林雨水(林炳煌,1921-2012)把愛(ài)人的英文名字Rita刻在戰(zhàn)機(jī)上,同自己一道叱咤長(zhǎng)空。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,菲律賓戒嚴(yán),嚴(yán)禁中國(guó)華僑回國(guó)抗日,唯恐戰(zhàn)火燒到菲律賓來(lái),林雨水和三位青年一起,背著父母混在漁船里,偷偷離開(kāi)菲律賓,幾經(jīng)輾轉(zhuǎn),才經(jīng)香港到昆明,參加昆明航校的入學(xué)考試。可是林雨水不會(huì)中文,別人在試卷上不停地答題,他只能坐著、聽(tīng)著、看著。滿心沮喪的他,把路上一個(gè)好心老太教他的幾個(gè)中國(guó)字“我是愛(ài)國(guó)華僑”寫滿試卷。他被錄取了。

1942年初,林雨水被派到美國(guó)接受初、中、高級(jí)的嚴(yán)格飛行訓(xùn)練,后成為學(xué)校的飛行教官。1944年回國(guó)參戰(zhàn),駕機(jī)出征八十九次,出生入死,是中國(guó)空軍中美混合聯(lián)隊(duì)(飛虎隊(duì))5大隊(duì)27中隊(duì)的功勛飛行員,榮獲美國(guó)政府頒發(fā)的“飛行優(yōu)異十字勛章”的中國(guó)籍飛行員。

林雨水和他的 P-51 戰(zhàn)機(jī)

1949年11月9日,中國(guó)航空公司十架飛機(jī)、中央航空公司兩架飛機(jī)起義。同日,香港中國(guó)航空公司、中央航空公司兩千多名員工通電起義。唯一帶著妻子和襁褓中的女兒同回大陸的林雨水是參加起義的十二名機(jī)長(zhǎng)之一。當(dāng)晚,他與五十二名“兩航”人員駕乘十二架民用運(yùn)輸機(jī)由香港機(jī)場(chǎng)飛抵北京,獲得周恩來(lái)總理接見(jiàn)。林曾于1945年在南京街頭偶遇周恩來(lái)夫婦,得到周恩來(lái)親筆簽名的幾張紙幣;其中一張被他捐獻(xiàn),現(xiàn)在是一級(jí)文物,陳列在梅園新村紀(jì)念館。個(gè)人的命運(yùn)與國(guó)家休戚與共,一代人杰林雨水的一生就是一部大書。

重讀周校長(zhǎng)給我的信,如見(jiàn)故人,四十八載,手澤如新,而人世間不知發(fā)生了多少事情,我亦老盡少年心。猶記1969年里,某日去見(jiàn)周校長(zhǎng),送我出書房后,老人低頭彎腰,笑盈盈地逗弄走廊上他兒媳懷中的小寶寶:“喔唷,像個(gè)人樣了啊。”這個(gè)孫兒如今也應(yīng)是孫已有孫了。細(xì)細(xì)想來(lái),周校長(zhǎng)的很多經(jīng)驗(yàn)之談,趣博而旨約,識(shí)高且議平,如他曾告誡我“人的一生,機(jī)遇很重要”。當(dāng)時(shí)不懂,暮年回顧,實(shí)為至理名言,諸番良機(jī)擦肩而過(guò),否則我又是一種人生了。昔日南外的老師大多凋零,三部九屆學(xué)生也已步入暮年,而那個(gè)冬天也穿著短褲,整天抱著球,在小學(xué)部上課的人見(jiàn)人愛(ài)的小洋人達(dá)維德(David),算來(lái)也要六十多歲了。

外國(guó)語(yǔ)學(xué)校之設(shè),是為國(guó)家培養(yǎng)高級(jí)翻譯人才,六十年來(lái),南外成就如何?筆者想起1984年7月在駐利比亞使館商務(wù)處遇見(jiàn)的一位相貌堂堂的楊姓中年人,中山大學(xué)畢業(yè),時(shí)任京城某公司副總,7月31日日記有云,他向我們出國(guó)小組問(wèn)起南京外語(yǔ)學(xué)校,“說(shuō)1964年他去訪問(wèn)過(guò),印象深刻。去年在北京外交部歡迎美國(guó)要人的宴會(huì)上,有個(gè)上臺(tái)的翻譯翻得很好,冀朝鑄告訴他說(shuō)‘是南京外語(yǔ)學(xué)校畢業(yè)的,后來(lái)送到外國(guó)深造過(guò),現(xiàn)在就靠這些人了,是外交部的后起之秀’” 。

也是1984年,12月15日筆者和眾多南外老三屆校友去看望退休的陳鳳肖校長(zhǎng),此日日記有云:“陳校長(zhǎng)今晚很激動(dòng),她談了好多南外‘文革’前的情況,說(shuō)當(dāng)時(shí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象只有北京和上海,人們?cè)u(píng)論說(shuō),上外學(xué)生反應(yīng)快,口語(yǔ)靈活,北外學(xué)生語(yǔ)法好,寫、讀不錯(cuò),而南外學(xué)生則兼而有之……老太太很自豪啊。”

開(kāi)放數(shù)十年間,南外踵事增華,在外交部供職的參贊以上有五十余人,廿余位駐外大使,十多位英、德、法、日語(yǔ)專業(yè)的南外畢業(yè)生給國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人當(dāng)過(guò)翻譯。這些高翻、外交部發(fā)言人,駐外大使,無(wú)不給人以敏識(shí)聰聽(tīng)、沉穩(wěn)練達(dá)的印象。六十年來(lái)南外人才輩出,受益于南外打下的扎實(shí)基礎(chǔ)和養(yǎng)成的良好習(xí)慣,南外學(xué)子無(wú)論去往何處,均各力盡綿薄,不墜青云之志,皆為單位中堅(jiān),多是國(guó)之棟梁。南外已名滿天下,先師九泉有知,該是多么欣慰。

鳴謝:

一、周校長(zhǎng)侄外孫陳皓先生提供周家情況。

二、文史研究者王重陽(yáng)、楊朕二先生提供青年會(huì)及建筑之史料與照片。

三、無(wú)錫圖書館孟明峰先生提供《中國(guó)教育年鑒》照片。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司