- +1

中式山石的魅力

唐宋時期,經濟文化蓬勃發展,人們游覽“打卡”名山峻岳的趨勢變得更為明顯。

游山玩水,漸漸成為一種主流風尚、一種人們有意識而為之的生活方式。這一點從諸多文采飛揚的游記即可略窺一二。

唐代散文家柳宗元的《永州八記》,是古代游記散文不得不提的豐碑。韓愈的《燕喜亭記》,寫出了儒家人格思想中的山水審美意識。

白居易的《三游洞序》,將友情與游記“雙線”結合。李翱的《題峽山寺》,更將游山比作交友……

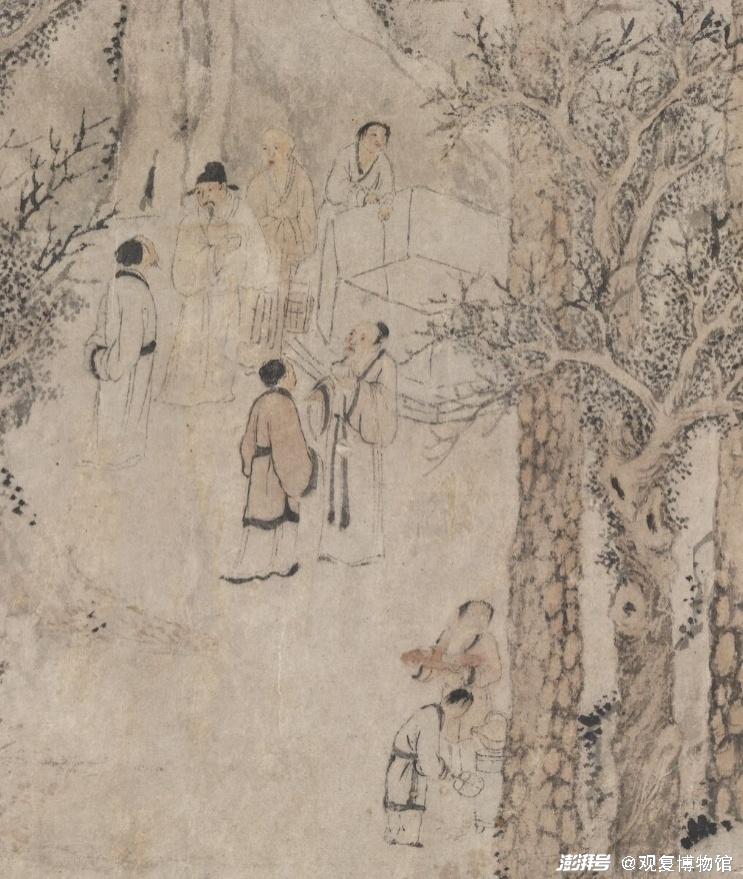

▲《惠山煮泉圖軸》明 錢穀

臺北故宮博物院藏

至于宋代,游記類散文更是品碩果累——歐陽修、王安石、蘇軾、晁補之、陸游、范成大、王質、宋熹、周密……都出過不少山水佳作。

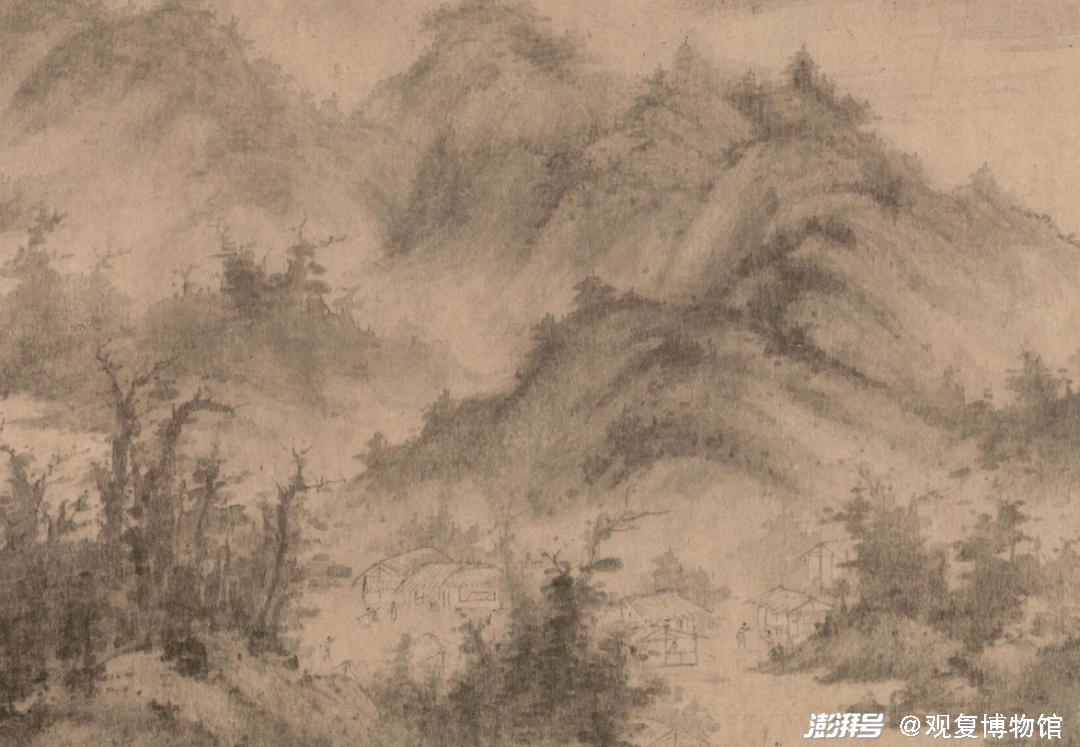

▲《溪山行旅圖》北宋 范寬

臺北故宮博物院藏

在漫游名山大川,寄情清風明月的過程中,人們除了親近自然,也漸漸生發出獨特的山水情愫。

通過徜徉山水,拓展視野,接受文雅教育,成為塑造文人品格的重要方法。

“智者樂水,仁者樂山。”寄情山水,成為古人生活乃至生命雅致化的一種標志。

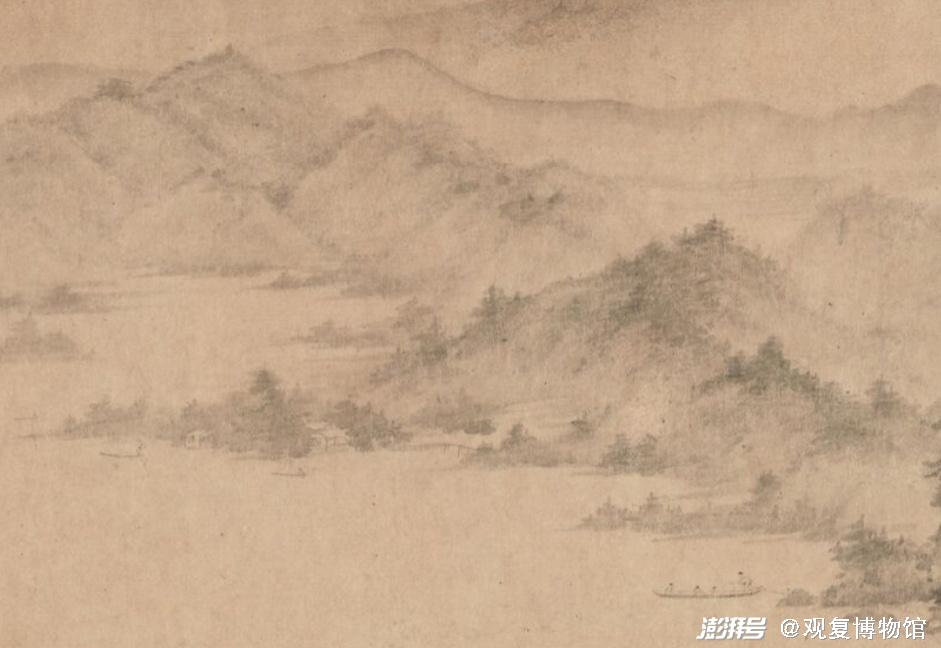

▲《松溪游騎圖》南宋 佚名

臺北故宮博物院藏

除了游記類詩文,游山玩水后,古代文人也習慣揮毫潑墨,將自己游覽的山水記錄在畫卷中。

于是,山水先構成一種真實體驗。然后,這種體驗被投注到紙面。再然后,人們又可以看畫懷景,故地重游。這在古代也被稱作“臥游”。

“心”臨其境,由畫入山。“澄懷觀道,臥以游之。” 南宋名畫《瀟湘臥游圖》就是“臥游天地”的代表作之一。

▲《瀟湘臥游圖卷》(局部放大)南宋 李氏

東京國立博物館藏

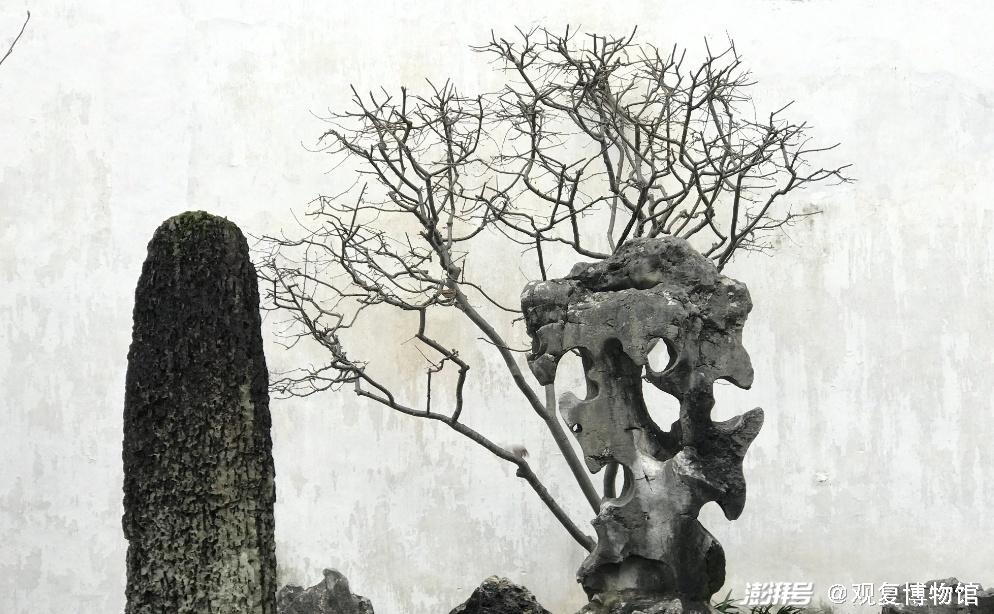

而如果說山水畫是“二維的臥游”,那么太湖石,就像是三維版本的臥游——足不出戶,欣賞縮小版山巒。

▲ 蘇州園林“獅子林”中的太湖石(下同)

中國山水畫不斷演變的同時,中式造園藝術也被文人審美逐漸推向極致。造園時,人們不能將整座山搬到花園中,于是便“以石代山”。而太湖石造型奇特,有重巒疊嶂之姿,且質地通透,尤其適合用在園林景觀的營造上。

北宋末年,宋徽宗為建造“艮岳”遍搜奇石。地方向徽宗進獻的“花石綱”,即太湖石。

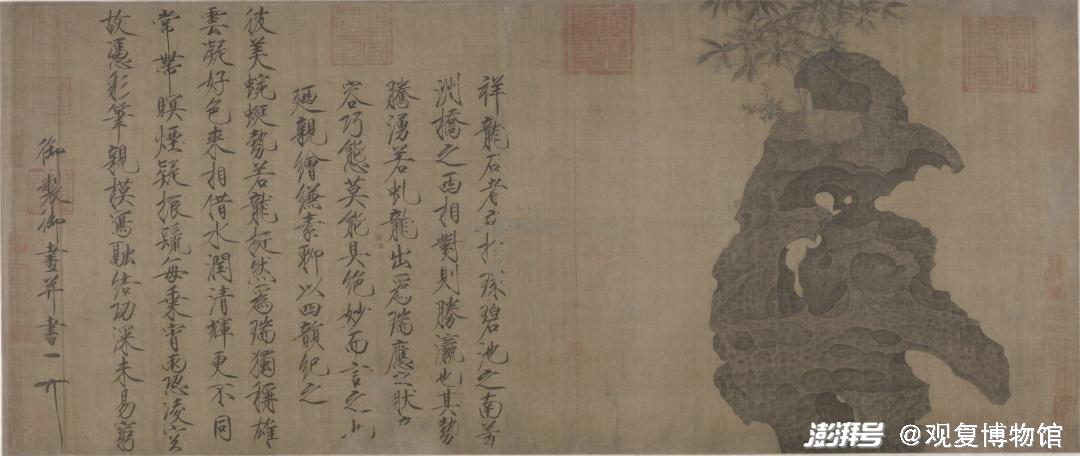

▲《祥龍石圖》北宋 趙佶

故宮博物院藏

古人“以石代山”,對山的要求,自然也延伸到對“石”的審美。按照古人標準,首先石頭不能過于豐腴,要“瘦”,有曲線美,避免憨傻。

“皺”就指是石頭一定要有變化。最好能達到山深邃莫測的姿態。

“漏”和“透”基本都是貫通的意思。只不過古代認為“透”是指橫向觀,“漏”是指縱向觀。

恰如北宋郭熙在《林泉高致》中所說的山水畫要“可望”“可行”“可游”“可居”。太湖石的“瘦、皺、漏、透”中,有姿態美,亦有想象美。

太湖石千姿百態,大型者可達數噸,小巧者垂手可提。大型置于園林,小型則擺在桌案。石頭構成了山的蜿蜒向背,也搭建了山的高低錯落。石雖小,卻是山的雛形。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司