- +1

康熙《御制耕織圖》的社會心理學解讀

近些年來,以法國年鑒學派為代表的新史學研究方法對歷史提出了全新的“理解”,強調提倡包括經濟、社會、文化在內的“總體歷史”觀,主張運用跨學科方法,開展綜合研究。年鑒學派認為凡是新歷史都是整體歷史的嘗試,承認在任何一個社會里,所有的東西都是互相關聯的。受年鑒學派啟發,許多學者都采用社會心理學的研究視角對歷史現象進行研究。如著名明史研究專家黃仁宇在《萬歷十五年》中對關鍵歷史人物的心理狀況進行了精細入微的分析,美國加州大學圣地亞哥分校教授周錫瑞(Joseph W.Esherick)在他的《義和團運動的起源》一書中詳細討論了山東地區的民間文化和普遍心理,孫隆基的論文集《歷史學家的經線》也采用了心理史學的研究方法來還原歷史現象背后的文化真相。在社會心理研究的框架下,其實還可以細分為社會心態研究與心理發展史研究。二者的研究側重點稍有不同,心理發展史研究更側重于探討重要歷史人物的心理,通過挖掘成長歷程探究他們的心理狀況及其對社會發展的影響;心理發展史研究以弗洛伊德的分析方法為主,而社會心態研究則以社會價值判斷為主。社會價值是構成社會信仰的基礎,社會信仰指導著處于特定社會的群體的行動體系,并以集體無意識的形式沉積到相應的社會文化中。作為歷史學知識體系與心理學知識體系相融合的產物,社會心理研究具有雙重含義:一方面,從方法論上講,社會心理研究是運用心理分析手段考察特定歷史時期人們精神狀態的一種研究方法;另一方面,在理論思維的含義上,它是理解和解釋人類歷史活動的一種認識方式。社會心理研究不僅拓展了社會史的研究領域,更重要的是,所有社會風俗的形成、發展和消亡都與群體心理密切相關。因此,如果沒有社會心理學視角的介入,對一些重要歷史問題的深度研究恐怕難以深入。鑒于社會心理研究把社會心態發展與社會現象緊密關聯,筆者擬采用這種視角對清代最重要也最具有代表性的耕織圖——康熙《御制耕織圖》進行嘗試性分析。

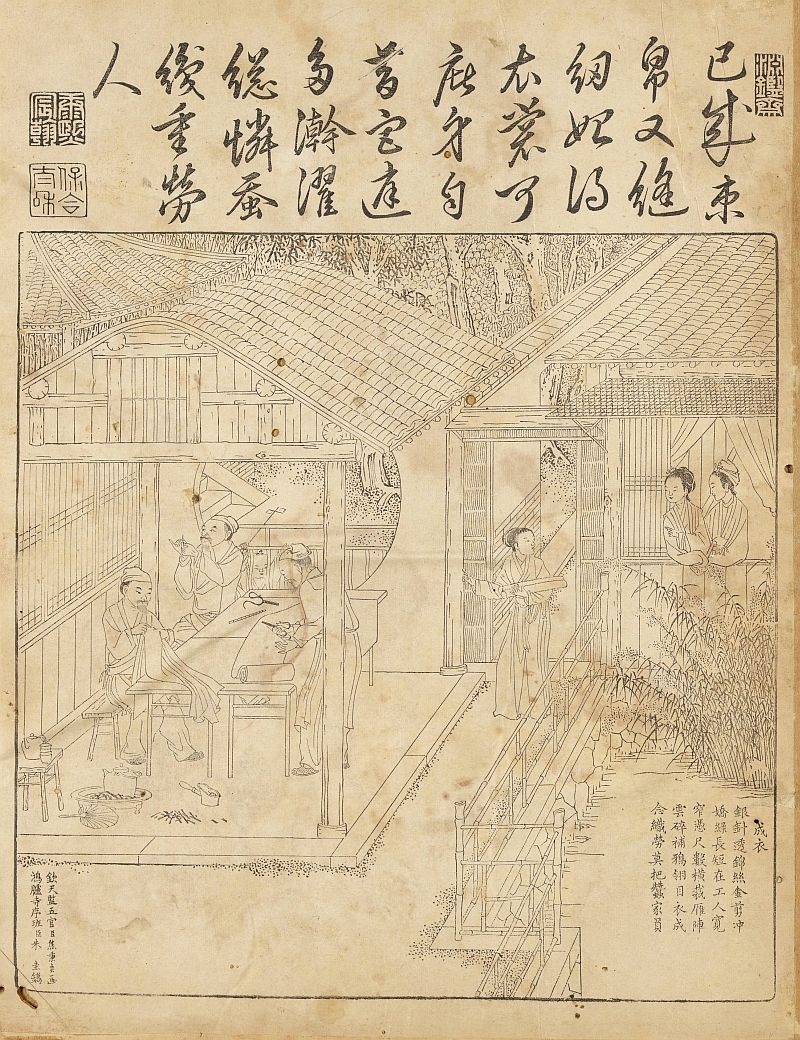

《御制耕織圖》又名《佩文齋耕織圖》,不分卷,焦秉貞繪圖,朱圭、梅玉鳳鐫刻,清康熙三十五年(1696年)內府刊本

一、耕織圖與清初的社會心理

繪制耕織圖的歷史可以追溯到漢代畫像磚、畫像石上眾多的牛耕圖或紡織圖,甚至戰國銅壺上的采桑圖,但真正系統地把農耕與蠶織生產的全過程以詩畫合一的形式進行表現則要到北宋才出現。據《建炎以來系年要錄》所載,宋高宗曾見過北宋皇宮延春閣兩壁上畫的農家養蠶織絹圖案,可惜此圖早已亡逸。現在我們能夠見到的最早的耕織圖,大概是南宋時期樓璹所創作的《耕織圖》。康熙二十八年(1689),康熙南巡時,在江南士子的進獻中發現了這件“宋公重加考訂,諸梓以傳”的《耕織圖》,于是便命焦秉貞在此《耕織圖》的基礎上,結合西洋畫法加以改良,繪成康熙《御制耕織圖》,此后康雍乾嘉四朝多有模仿,包括繪本、拓本、刻本等多種形式。它們通常先由宮廷畫師作畫,爾后帝王親筆御題詩文,待裝裱成書畫冊頁后,選擇其中的佳作,再轉化成形態各異的耕織圖文獻,深藏清宮,“示子孫臣庶”或“頒布中外”。這其中最有代表性的便是康熙《御制耕織圖》刻本,該本流傳甚廣,中國國家圖書館、北京大學及海內外多處藏書機構均有收藏。康熙版《御制耕織圖》不僅是清代眾多耕織圖中的初始之作,也是清代諸種形式與體裁的耕織圖中最為重要的作品,同時它的開拓性與目的性也是其后繼者所不具備的。

康熙《御制耕織圖》,又名康熙《御制耕織圖詩》或《佩文齋耕織圖》,殿刻本亦由焦秉貞繪圖,朱圭、梅裕鳳鐫刻,冊頁前有康熙親題序一篇,初印于康熙三十五年(1696年)。圖冊收錄耕圖、織圖各23幅,共計46幅圖。圖以江南農村生產為題材,系統地描繪了糧食生產從浸種到入倉、蠶桑生產從浴蠶到剪帛的具體操作過程,每圖配有康熙皇帝御題七言詩一首,以表述其對農夫、織女寒苦生活的感念。在《御制耕織圖·序》中,康熙寫道:“朕早夜勤毖,研求治理,念生民之本,以衣食為天……爰繪耕織圖各二十三幅,朕于每幅制詩一章,以吟詠其勤苦,而書之于圖。自始事迄終事,農人胼手胝足之勞,蠶女繭絲機杼之瘁,咸備極其情狀。復命鏤板流傳,用以示子孫臣庶,俾知粒食維艱,授衣匪易。《書》曰:‘惟土物愛,厥心臧’,庶于斯圖有所感發焉。且欲令寰宇之內,皆敦崇本業,勤以謀之,儉以積之,衣食豐饒,以共躋于安和富壽之域,斯則朕嘉惠元元之意也夫!”《御制耕織圖》印發的時間點,實際上有一定的政治考量在內,此時距離康熙肅清抗清力量、平定三藩、實現對全國的有效統治不久,亟需把重心轉移到發展經濟上來。大力發展農業生產符合當時統治階層的總體利益和民生需求,并能有效傳播統治階層最新的治國理念,而以詩文圖像的方式勸課農桑不失為一種有效的政治治理輔助手段。在當時民生凋敝的狀態下,此種類型的圖像在社會上廣泛傳播,顯示了統治者意圖以一種更為溫和的方式來調節與民眾的微妙關系,同時亦契合了中國傳統王朝的傳統。具體到康熙《御制耕織圖》中所使用的形象語言、構圖等細節,有許多問題值得進一步討論,諸如為何該圖冊所反映的是純粹的傳統漢文化?圖冊以江南地區的時空背景為藍本,詳細描繪了稻作文化的勞作情境,意在傳達一個怎樣的經濟發展愿景?等等。要解釋這些問題,離不開對當時的社會心理背景,尤其是清初的整體社會心理特征的認識。

社會心理是在一定時期的社會環境和文化影響下形成的,社會中多數成員表現出的普遍的、一致的心理特點和行為模式,成為影響每個個體成員行為的模板。社會心理并非一個孤立的、只能消極地接受社會環境對它的作用和影響的運行機制,相反,社會心理本身就是社會環境的一部分,是一定社會范圍內多數人的心理或占較大比例的幾種心理所呈現出來的整體效果。社會心理會隨著社會轉型和變遷而變化,既是社會轉型和變遷的推動者,同時也以其變化構成了社會轉型和變遷的特征。從1664年清軍入關開始,便掀起了中國社會各群體的心理狂瀾,自此中國社會進入了一個社會心理的驟變時期。清初社會心理的變化是多層次交織在一起的,如打著為明崇禎皇帝報仇的旗號而拉開的對李自成農民起義軍的討伐行為,有效地沖擊了文人士大夫的“夷夏之防”觀念,使他們一部分人的情感迅速地從反清滑向擁清。但清朝顛覆南明政權以及“圈地”“剃發”等種種民族高壓政策,又觸發了漢族各階層的強烈對抗心理。實際上,在清初,不僅漢民族的心理表現如此,在滿族內部亦如此。在努爾哈赤因不滿明廷壓迫而謀求自立時,其胞弟舒爾哈齊仍然效忠明朝。甚至在清朝舉國之師入關時,多爾袞仍然懷著進退維谷的心理,直到明叛將吳三桂險勝李自成、大順軍一敗涂地的時候,滿族統治階層的心理才最終形成并穩定下來。因此,社會心理的形成與變化是一個系統發展并相互作用的結果。而清初社會心理的形成與發展,既是社會環境的構成部分,反過來也會促進社會的發展與穩定。此后,隨著清王朝統治的日益鞏固,謀求經濟發展逐漸成為清廷新的政治目標,推出《御制耕織圖》也就成為順理成章的事情。作為社會心理研究的重要參數,社會心態指標體系包含了社會需要、社會認知、社會情緒、社會價值和社會行為五個方面。《御制耕織圖》的創作與推廣,即可從這幾個方面展開具體討論。

二、耕織圖在清初的建構意義

清代初年,明遺民可以說是左右全國政治形勢的最大變量之一,直接影響和制約著清廷社會治理政策的制定、實施與社會重建的開展。廣大明遺民,在遭遇明清鼎革所導致的價值觀念與心理認同的強烈沖擊后,出現了遺民情緒和亡國之痛、在仕清和守節之間艱難的抉擇、對失節和仕清的愧悔、對懷才不遇和歷經磨難的憤懣等復雜多樣的心理狀態。但從順治中期到康熙前期,明遺民的整體心理逐漸發生了嬗變和分化,整體上已趨于穩定。而康熙后期則是遺民心理蛻變的重要轉折時期,整體社會心理開始朝著多元化的方向發展,這是清廷統治政策調整的實際效果體現。社會心理呈現出復雜多變、動態發展的趨勢,舊的社會心理結構在新朝逐步鞏固后也逐漸萌生出新的特點,即新舊社會心理間的碰撞、交匯和融合。

當清統治全國已是大勢所趨時,此時清廷的主要任務便從最初的擴大戰果、加強皇權,轉到以發展國家經濟為主的穩固皇權,促進經濟發展已成為主要政治任務。1689年康熙南巡時,江南士人紛紛進獻,雖有奉承之意,但在一定程度上也是對其治理政績的肯定與承認,姚廷遴在《歷年記》中甚至發出了“堯舜之君,亦不過如是”的贊嘆。隨著三藩的平定,清朝整個社會心理發生了根本性的變化,明遺民心理亦發生了轉變。清政府在意識到武力壓制的局限性以及“得人心”在長治久安中的重要性后,便出臺了一系列籠絡人心的政策,促使明遺民心理發生了質變。在這個過程中,康熙十八年(1679)實施的博學鴻儒科起了很大的助推作用,大大促進了漢族士人對清廷政治的認同,反過來亦促進了漢族文人對自身身份的心理認同。《御制耕織圖》的創作、刊刻與推廣,作為清初社會治理的重要組成部分,同樣是一個不可忽略的重要方式與手段,其在明末清初的時代意義不遜于推行博學鴻儒科,所不同的是,它主要針對的是處于社會底層的農民階層及其代表。因此,對康熙《御制耕織圖》的深入探究,有助于加深對清初社會治理政策的認識與理解。

清朝立國之初,在社會認知、社會情緒、社會價值和社會行為傾向上具有明顯的社會心理壓力。在清廷實現對全國的有效控制之初,尤其在三藩未平定之前,清廷統治者面臨著民眾社會歸屬感未建立的狀態,社會整體安全感和信任感也遭遇了危機。雖然康熙也采取了一些方法來緩和滿漢之間的緊張關系——比如重用漢臣,但并沒有解決根本性的問題。而三藩之亂平定之后,一系列的收攬人心政策,包括《御制耕織圖》的創作與刊行,在社會認知、社會情緒、社會價值和社會行動傾向上,順應了當時的社會心理發展需求。

(一)耕織圖與包容性認同

清軍入關后,清政權由過去區域性的單一民族政權一躍成為全國性的多民族政權,為適應新的政治形式,其政權性質也由之前的奴隸制迅速地過渡為封建制,但在意識形態建設上,清統治者仍然堅持其移風易俗的舉措,強制推行“漢人滿服”,以強化其統治權的存在。但是,《御制耕織圖》中所呈現出來的元素卻完全屬于漢文化。服飾中所畫農民的著裝為傳統的漢人服飾,領口右衽,頭飾也是漢人的“束發于頂”,而非滿族人的“剃發留辮”造型。也就是說,耕織圖所表現的主題,完全基于漢文化元素創作而成,那為何會在清統治者已經完全實現對全國的有效掌控時出現這樣的文化表現呢?下面筆者將從社會認知與社會價值兩個方面展開探討。

社會認知是指個人對他人的心理狀態、行為動機和意志做出推測和判斷的過程。社會認知的過程,不光基于個人已有經驗的判斷及對有關線索的分析,還須通過認知者的思維活動(包括某種程度上的信息加工、推理、分類和歸納)來進行。社會認知是個體行為的基礎,個體的社會行為是在社會認知過程中做出各種裁決的結果。《御制耕織圖》采用漢文化元素來呈現,意在通過畫面元素所具有的象征性來促進統一社會認知的形成。

一是通過強化社會角色分工,間接表明滿人的統治地位與漢人的被統治地位。《御制耕織圖》傳遞的是治國理念,但畫面塑造的卻是底層社會的人物與情境形象,即從事農業生產的普通大眾以及遠離權力中心的勞作場景。在清統治者看來,漢人當勤勞地從事耕織活動,為清帝國提供源源不斷的物質資源,因此通過繪制耕織圖的方式,將統治階級的觀念具體化,塑造滿人與漢人各自的角色意識,強調二者的角色分工。此外,角色分工的定位還與當時人們對不同民族的刻板印象有關。漢文化的產生、發展與農耕文明緊密相聯,歷朝歷代遺留下來的文獻中,關于農業的刻板印象也都與漢人息息相關,關于游牧的刻板印象則與包括滿人及其先祖(女真、靺鞨等北方民族)在內的廣大少數民族有關。在大一統的國家形態建立之后,這種刻板印象會因為民族融合而被進一步強化,像標簽一樣被粗暴地貼在各族人們的社會認知上,這種集體無意識的社會認知強有力地主導了社會變遷過程中的角色分工。

二是通過耕織圖的形式確立了以農業生產為生存基礎的物質文化策略,展現了物質文化如何對社會文化和主觀文化進行協調并最終達到包容性認同的過程。要理解一種文化,必須研究與其相關的物質文化、社會文化、主觀文化以及它們之間的互動。物質文化由人類生產的所有物質性產品構成,包括食物生產策略、經濟體系和技術等,此外還包括人們交換、分享物品和服務的方法、技術手段及其他一些內容。社會文化是社會行為的共有準則以及正式和非正式的社會制度,而主觀文化指一個人群共享的一套觀念或知識,包括廣泛持有的信念、文化價值觀和共同的行動圖式。物質文化與生存策略休戚相關,一個社會中人們獲得、生產食物的生存策略差異,會導致在此基礎上形成的物質文化也明顯不同。農業與游牧是兩種不同的生存策略,農業民族實行定居、聚居,人與人之間的聯系緊密,合作頻繁,而游牧民族逐水草而居,人與人之間的關系相對松散,互動不多。生存策略的不同會導致日常用具、服飾(含發飾與頭飾)、手工藝等物質文化的差異,并最終影響社會發展的節奏乃至國家治理的模式。實際上,清統治者也是農業生存策略的受益者,他們的祖先,明代女真三部之一的建州女真,因為居住地毗鄰漢人和朝鮮人,因此開始發展農耕,進入實力提升的快速通道,從而成為女真族的統一者,最終入主中原。清朝的建立者在綜合考慮滿漢生活差異、總結入關前滿族(女真)各部發展的經驗,以及中國全境范圍內人口的主要謀生形式等諸種因素后,選擇了以繪制《御制耕織圖》等形式來表達統治者的態度,體現了物質文化在促進社會文化發展中的重要作用。個體在面臨社會文化差異時選擇接受哪一部分、排斥哪一部分具有主觀性,如何讓漢族民眾接受清廷意欲建立的社會文化,并轉化為每個漢族個體身上流淌的主觀文化,是清初統治者面臨的重要文化認同問題。前文筆者提到,清入關時曾實行了一段“剔發易服”的強制性政策,但在漢人的激烈反抗下,清政府為了緩和矛盾,轉而實行了“十從十不從”政策。這一折衷政策的施行,使得婦女、兒童、庶民以及一些特殊職業者的漢族服飾得以保留。相對于物質文化與社會文化,主觀文化才是個體文化認同傾向的關鍵,個體認同哪種文化便意味著這些文化為個人提供了一個思考自我和世界的共同方式、一個理解社會實在的共同參考框架。主觀文化會導致社會形成一種共享的主觀規范,以濡化(enculturation)的內化機制將物質文化、社會文化與主觀文化進行認同協調,最終形成包容不同生存策略的物質文化、社會文化與主觀文化的認同,從而實現小文化與大文化的轉換與融合。隨著統治者對“收攬民心”之重要性的進一步認識,他們更是放棄了這樣的外在強制,這也是何以在具有宣揚康熙盛世理念和紀實性的《康熙南巡圖卷》中,開始出現大量身著漢族服飾平民的原因。事實上,不僅康熙帝在其統治時釋放了大量這樣的政治信號,受其影響,他的繼任者,雍正與乾隆二位皇帝甚至還經常把自己打扮成漢人。印行耕織圖,傳達了統治者對漢文化的認可,對漢民族傳統生活與習俗的包容,在紓解朝代更迭過程中所產生的族群之間信任危機的同時,還有助于平衡滿、漢、蒙古、藏、回五種文化形成的共同體。

清康熙時期內府刊本

(二)耕織圖和新社會秩序

清前期統治者對江南地區的過度打壓,嚴重影響了地方社會的發展。到了康熙時期,隨著清朝政權的日益鞏固,開始逐步改變以往所施行的政策,這符合了清王朝從鞏固政權向發展經濟轉變的需要,而江南在這一轉變過程中占據著舉足輕重的地位。從社會認知、社會情緒和社會價值上,江南都體現了“我族中心主義”的傾向,因此清朝政權需要接受江南這一在“我族中心主義”中頗具象征性意義的符號,以此將漢文化的“我族中心主義”轉換為滿漢一體的二元中心主義。

在社會認知上,南北的社會歸屬感在程度上有強弱差異。金陵(南京)作為明朝的開國之地,是明朝全盛時期的象征,也是南明弘光政權的覆滅之地。弘光朝的覆滅,象征著明朝統治的正式終結,標志著中原文化的淪喪與士人精神支柱的毀滅,成為遺民故國之痛的精神符號和象征。以南北漢官為例,兩者民族感情有差異,南方漢官對故國、故君的感情強于北方漢官,甚至兩者呈現出的愧疚自贖心理也有不同。發生于1661年到1663年的“《明史》案”,試圖消除漢族文人懷念前明的故國情結和民族情緒,以維護清朝統治的合法性與正統地位,這給江浙文人士子的心靈造成了巨大震懾和傷害。

在社會情緒上,耕織圖選擇以江南為藍本,體現出清統治者對江南地區明遺民的安撫意味。他們暫且壓抑了內心的不信任和嫉妒心理,這種心理的形成不僅與“江南”二字在中國文化史上所具有的文化象征意義有直接關系,還與宋元以降中國南北地區的歷史走勢有關。作為農業生產與商品經濟的發達之地,江南向來是經濟富庶區域,但它所涵養的民俗風情、勞作技巧和歷史傳統并不天然成為耕織圖的表現對象,如同樣曾入主中原的大元帝國皇帝元仁宗,他在位時繪制的《農桑圖》就不像南宋諸耕織圖那樣以“江南”為描繪對象,而是描繪“大都風俗”,可見耕織圖的表現形式充滿了統治階級的主觀性選擇與意志表達。而江南作為南宋故都所在,當地的漢人更受歧視,“四等人制”就是一種典型表現。明遺民主要居住在江南,他們著書立說,故“此等筆墨妄議之事,大率江浙兩省居多”。江南對于國家政權穩定、經濟繁榮的重要性,再怎么強調都不為過,“夫天下要害必爭之地不過數四,中原根本自在江南……大江以南,在吾指顧之間。江南既定,財賦漸充,根本已固”。收服人心,尤其是獲得作為漢族儒家文化代言人、社會輿論引導者的精英士大夫的情感歸附,對統治者而言尤為重要。清初諸帝王,對“江南”往往抱有既恐懼又不信任、既贊嘆不已又滿懷嫉妒的心理。可以說,凡是在滿人眼里最具漢人特征的東西均與“江南”這個地區符號有著密不可分的關聯。如何使江南士人真正從心理上臣服,絕不是簡單的區域征服和制度安排的問題。過去是對中原地區的占有具有象征的涵義,而對清朝而言,對中原土地的據有顯然已不足以確立其合法性,對江南的情感征服才是真正建立合法性的基石。故以“江南”為藍本繪制耕織圖,符合清初統治者維護社會穩定、構建良好社會秩序的政治需求。

在社會價值上,選擇“江南”還因為文人的內在道德追求與其所處外在社會輿論的差異。江南地區作為明代經濟最發達的地區,出現了新的工場手工業經營模式——學界稱之為資本主義萌芽。而市場經濟的發展與活躍,同樣刺激了飽學之士,明代中期以鬻畫為生的畫家便有周臣、唐寅等,發展到清代中期更是出現了職業藝術團體如揚州八怪等。江南地區文人薈萃,是歷史上文人最為密集的地區,整體水平高,因此征服江南的文人,也就代表著征服了中國的文人。

(三)耕織圖與集體主義

耕織圖包含耕圖與織圖兩部分內容,其中耕圖選擇稻作為具體表現主題,這與水稻在農業生產中的重要地位及其對穩定社稷的重要作用直接相關。從北宋開始,水稻已躍升至全國糧食作物產量的第一位,居“五谷”之首,民間流傳的“××熟,天下足”之類的諺語,泛指的是江蘇、浙江、湖南、湖北等地,這些地區都是盛產水稻的地方。據《中國農學遺產選集》顯示,傳統時代各種農作物的占比分別為稻45.91%、小麥2.31%、其他麥類21.74%、粟類21.37%、其余10%;與稻相關的各種文獻,主要分布于江蘇、浙江、廣東、四川、廣西、江西、湖南和福建八省,共占總量的66.57%,其中尤以江浙兩省最多,占21.48%。另據《中國農諺》所統計、記載的農諺中,氣象農諺外,水稻最多,共4573條,占14.56%。而水稻的收成狀況與社稷的穩定休戚相關,其產量的高低直接影響著社會的穩定。水稻每公頃的產量遠高于小麥,同樣的種植面積可以養活更多的人口,故稻的發展促進了人口的大幅度增長。康熙年間南方的人口數量遠高于北方,其中500萬人以上的州府主要集中在江南,而北方只有少數州府能達到這一數量。這與江南水稻產量較高直接有關。稻產量的提高,讓人民得以衣食無憂、安居樂業,不僅提供了充足的錢糧來源,還促進了經濟與社會的發展。

在社會價值取向上,水稻種植有利于進一步鞏固社會的發展與穩定。水稻的耕作需要固定場所,注重施肥輪作、興修水利,勞動投入大,這使得以水稻為主的生存方式與以游牧或小麥種植為主的生存方式相比,更加需要相互依賴。水稻對水的依賴,要求農民之間必須緊密合作。同一壟水田,居于上游者的用水將直接影響下游的用水,故相互之間必須協調用水,而灌溉系統每年亦需由各個家庭派人通力疏通和維護。在水稻的種植與收割等環節,往往也需農戶間互相協調并進行勞動力的交換,勞動力之間具有強烈的互惠規范。這一點在《御制耕織圖》中也有表現,如在第九圖《拔秧》、第十圖《插秧》、第十一圖《一耘》、第十二圖《二耘》、第十五圖《收割》、第十六圖《登場》、第十七圖《持穗》等圖繪中,均可看到多人共同勞動的場景,明顯不同于第二圖《耕》、第三圖《耙耨》的獨自勞作。可見,清代在水稻種植的不同過程中,均沿襲了漢族傳統農業的勞動力交換、集體勞作等特點。而相較于水稻種植,小麥的灌溉需求較小,故通常不需要與鄰居進行協商,對勞動力的需求也只有水稻種植的一半,因此一個家庭依賴自身勞動力就基本上可以實現自給自足。《中國農業指南》曾建議,如果缺乏勞動力,最好種植小麥,甚至認為一對夫妻若只依靠自己的力量,是無法種植足夠多的水稻來養家糊口的。與游牧文化相比,畜牧文化比農耕文化更傾向于個人主義,更傾向于寬松、靈活的社會關系。水稻種植的歷史經驗,可能使處于同一文化下的人們更傾向于相互依賴的集體主義,而小麥種植則更加傾向于獨立的個體主義。故稻文化所蘊含的社會價值取向,不僅有利于團隊協作,而且也有利于社會的穩定和社會秩序的重建。而這正是康熙時期清王朝立足中原之后所需要的。

水稻和圍繞水稻組成的群體也應該視為一種社會,這個社會有共處的方式、價值觀體系、傳統和信仰。中國稻文化的精神實質是“精耕細作、家國情懷、憂患意識、和合人間”。清代以前,中原的農耕文化也曾多次遭到游牧民族的入侵,在軍事上、政治上被打敗過,但在文化上卻反過來同化了游牧民族,這使得以稻作文化為重要基因的中華文化能夠一直傳承至今。從宋末蒙古族入主中原的情形來看,元朝統治者對漢文化的認知,實際上反映了游牧文化和以稻文化為代表的農業文化相處的模式,這種模式直接影響著政治、經濟的穩定與發展。元朝從世祖忽必烈開始就非常重視漢文化,效仿漢法,建立嚴密的皇帝制度,頒詔即位,采用漢制年號,將自己納入中原周、秦、漢、唐等大一統的王朝序列。統治者將都城從漠北的哈拉和林遷到大都,建成漢式宮苑,不僅表明自己是中原的皇帝,更是為了得到廣大漢人的政治認同,表明自己不只是草原游牧民族的大汗,還是繼承了中原王朝正統帝位的皇帝。包括元世祖、仁宗、英宗、文宗在內的諸帝,對農業生產都非常關心和重視,模仿中原皇帝躬耕稼穡、扶犁藉田以及祭祀先農,“鼓勵和嘉賞畫家繪制表現龍舟、漢宮之界畫,積極刊印和推廣描繪農桑、耕織之圖畫,就不僅僅是反映生活的選擇問題,更不只是藝術上之審美問題,而是為了體現元代統治者希望作為中原皇帝的角色認同問題”。仁宗皇帝愛育黎拔力八達,十幾歲起就受業于大學者李孟,接受儒家文化的熏陶,不僅對漢文化了解極深,在施政理念上也更傾心于漢法,對其父武宗的施政頗為不滿,而他與陳顥、王約、王毅、張養浩、趙孟頫、姚燧等一批漢儒的交往,更加深了他對漢文化以及漢人生活方式的興趣,也讓他更為深刻地認識到漢文化以及廣大的漢民族對于自己將來執政的重要性。若要做好中原的皇帝,就一定要得到廣大中原漢人的認可與支持。

正是基于水稻本身及其所承載的稻作文化——包括由它所發展出來的文化習俗和社會傳統,耕織圖中的稻元素從社會需求、社會價值觀等方面促進了社會的穩定。

《御制耕織圖》,清康熙三十五年(1696)內府刻本

(四)耕織圖與社會表征

社會表征是指擁有自身的文化含義并且獨立于個體經驗之外而持續存在的各種預想、形象和價值所組成的知識體系。它是社會成員所共有的觀點、思想、形象和知識結構,是人們在社會交往和溝通中形成的“共同意識”的一部分。某一新事物形成社會成員的社會表征大概需經歷如下過程:以熟悉或既有的概念或規則解釋和界定新事物,通過定錨將新事物世俗化、常識化,定錨后的新事物再通過客觀化過程將其清晰化、具體化,將新事物從概念轉化為具體意象或形象,實現新事物與已有社會實體的聯結;通過人際溝通、大眾媒介等社會互動將建構后的新事物形成隱喻或符號,由此將新事物轉化為共享的知識表征。從形成過程來看,社會表征具有社會共享和行為說明性,并根植于社會成員間的互動過程。社會共享的特征能夠協助社會成員理解日常生活中的常識性知識,建構社會生活、幫助社會成員明確社會互動規則,有助于建立社會秩序,形成統一的社會認同和社會心理。行為說明性的特征則可對社會成員的行為、思想和感知提供準則和模板,通過這些準則和模板,不僅可以規范社會成員的行為,亦可形成統一的思想。

《御制耕織圖》以直觀、形象、具體的方式傳遞了統治者所意圖建設的理想農村模式。《御制耕織圖》的描繪原型是中農以上的農家,以圖像的形式將清廷所認可的農村模式與歷史上的耕織圖建立了聯系,通過定錨將清代農村模式具體化、清晰化、世俗化為男耕女織的常識,以耕織圖為媒介實現了理想農村模式與農民生活的聯結。官方的這種推廣方式不僅易被大眾所接受,并且將耕織圖符號化,達到了將統治者的治國新理念推廣至民間社會的目的。《御織耕織圖》中隱喻著統治者對農村生活圖景的想象,在這一圖景中勞作的人是漢族群體,意味著以漢族為代表的勞作方式仍然是主流的生活方式,反映了統治者有意推行民族融合的意圖。耕織圖呈現的理想農村模式,取代了廣大民眾心目中混亂的或不合時宜的舊有農村模式,成為新的歷史時期的農村表征,是統治者將理想農村建設落地的重要舉措之一。

耕織圖具有直觀形象的特點,以圖文相合的形式成為被社會普遍接受的農村表征后,發揮了其社會共享性和行為說明性的特征,可幫助農民理解統治者所承認的農民生產生活模式,明確農業生產活動應該遵循哪些規則,進而規范農民的生產活動和社會活動,從而幫助清廷逐步統一農民的思想認識,建立起農民從事勞作的社會秩序,形成較為一致的對農村應該是怎樣的認識模式,從而穩定了清遺民的社會心理,推動了清朝農業的穩固和發展。以耕織圖為題材的年畫在民間的廣泛流傳,說明耕織圖已經發展為一種通俗文化現象,實現了其作為社會表征的過程。最終,統治者通過耕織圖的刊行實現了他們對農村建設設想的踐行,成為一種極為成功的社會治理手段。

三、結語

從古代到近代,社會心理一直是政治統治和國家治理關注的核心問題。社會心理與社會治理關聯密切,具體表現在三個方面:一是社會心理是社會治理的助推器。社會治理在一定程度上包含著社會心理的治理,社會心理的不良狀態會激發社會治理的必要性。二是社會心理給社會治理提供治理思路。在治理方式與政策的制定過程中,社會治理需根據當下社會心理的特點,選擇恰當的治理路徑。三是社會心理是社會治理的重要指標。社會治理的終極目標是為了讓民眾安居樂業、具有積極向上的良好社會心理,社會心理的現狀反映著社會治理的結果,是檢驗社會治理成效的顯性指標之一。王陽明曾說,“大道即人心,萬古未嘗改”,人心成為關系國家、社會運行的核心因素。孫中山更是把社會心理作為建國的基礎,他認為,對于國家而言,國事是一個社會心理現象,建國的基礎系由萬眾之心理所造成,故孫中山將“心理建設”放在其建國方略的首位來討論。

《御制耕織圖》在清初由康熙推動創作并作序,故可視為一項國家工程,其實質是一種政治信號,具有明顯的社會治理屬性,甚至可以視為一種獨特的社會治理方式,與清初的社會心理密切關聯。清初的中國,剛經歷了重大的歷史震蕩和社會變革,致使民眾社會心理受到嚴重沖擊并失衡,民眾行為方式在這一時期普遍失落,表現出無所適從的角色迷惘和心理沖突的特點。時代變革雖然在一定程度上(有時甚至是猛烈地)沖擊了傳統民族心理,賦予民眾心理以時代性特點,但要在更深層次上改變民族心理卻并非易事。從舊的社會心理失衡到新的社會心理結構形成,存在一個規范的過程,新的社會心理結構建構要經歷一系列的同化與順應過程。同化就是把新的社會秩序整合到早先就存在的結構之中,也就是把客體納入原來的主體圖式中,使客體與主體形式兼容。順應則是在舊圖式不能同化客體時,主體將原有圖式加以改變或更新以納入客體,從而使圖式得到更新;更新后的圖式不同于原有的舊圖式,不是舊圖式與新增內容的簡單疊加,而是形成一種全新的圖式。如果把圖式看成社會心理結構,那么同化與順應產生的新圖式就成為新時代的心理結構,這種心理結構的實質就是超穩定的社會心理。清初統治者面臨著重構新的社會心理結構的形勢,而這種新的社會心理結構既要符合他們的需求,又要兼顧和同化民眾已有的社會心理結構,因此在新的社會心理結構要素選擇上,兼顧它們所具有的象征意義就很重要。康熙《御制耕織圖》的要素選擇,恰好既銜接了民眾已有的社會心理結構,又契合了統治者的施政要求。康熙在《御制耕織圖》的序言中提出要將這些作品“示子孫臣庶”,結合其發行方式和渠道來看,可知其閱讀對象不僅有王公大臣、外藩來使,還有黎民百姓,涉及清初社會的各個階層,故畫面形象和語言的選擇充分考慮了它的普適性問題。

(本文首刊于《民俗研究》2023年第1期,原題為《康熙〈御制耕織圖〉的社會心理學解讀》,作者陳滿琪(中國社會科學院社會學研究所)。澎湃新聞經授權發布,原文注釋從略,現標題為編者所擬。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司