- +1

陳梓鈞:科幻作家是一只透鏡,讓光聚焦在紙面上丨新銳訪談

原創(chuàng) 袁歡 文學(xué)報

作家:陳梓鈞

初讀青年作家陳梓鈞的科幻小說,很容易被小說中滿溢出的理想主義者光輝所打動,他筆下的主人公有著孤注一擲去造一艘船,前往世界盡頭的勇氣。而這或許也是獨(dú)屬于處女作的“特征”——洋溢少年氣的一種激情與熱血。

作家本人是清華航空航天學(xué)院的博士,目前從事航空航天相關(guān)的科研工作,專業(yè)的知識背景讓他的小說有頗多讓人眼前一亮的科幻“點(diǎn)子”。正如冷湖基地科學(xué)家鄧?yán)畈潘稳莸模骸八南胂罅碜哉嬲目茖W(xué),那些禁錮在公式和數(shù)據(jù)里的美,被他釋放出來,形成了一個又一個驚艷的科幻創(chuàng)意。”

在中國科幻界甚至更大的圈層,劉慈欣是令人敬仰的存在,這一點(diǎn)在陳梓鈞的經(jīng)歷上也有所驗(yàn)證。《球狀閃電》打開了他的科幻大門,甚至“巧合”的是,他大學(xué)所選的專業(yè)也是與小說主角相近的流體力學(xué),他笑著說:“我在書中‘陳博士’的影響下變成了真正的陳博士。”

從發(fā)表第一篇小說《海市蜃樓》到最新的《對抗樣本》,一種轉(zhuǎn)變正在發(fā)生,陳梓鈞對科幻與現(xiàn)實(shí)兩者間的奇妙關(guān)聯(lián)越發(fā)感興趣,下一階段,他將持續(xù)探索“在邁向星辰大海的路上,我們重新認(rèn)識了人與人類”的創(chuàng)作主題。在他看來,科幻作者是一只透鏡,在夜晚時聚焦來自宇宙深處的星光,在白天時則聚焦現(xiàn)實(shí)與時代的光芒,而這些透下的光都能在紙上燒出名為文字的印痕。

陳梓鈞/著

八光分·新星出版社

01

“整本小說集都是在試著回答劉慈欣

提出的一個問題”

記者:先來聊聊最新小說集的同名小說《閃耀》,開始讀的時候,我還以為祁風(fēng)揚(yáng)是唯一主角,但隨著故事進(jìn)展,那個為了夢孤注一擲的女孩孫詩寧讓我看到了另一個理想主義者的身影,可以請你談一談這兩位天才嗎?或者說你怎么看理想主義者?

陳梓鈞:感謝你一針見血的提問。《閃耀》確實(shí)是一篇專門為理想主義者而寫的作品。在設(shè)計人物關(guān)系和劇情結(jié)構(gòu)時,我想試著展現(xiàn)三類不同的理想主義者的高光與落寞。

在當(dāng)時的我(大學(xué)時期)看來,典型的理想主義者是這么一類人:在做出人生選擇時,考慮的不僅是當(dāng)下,也包括充滿不確定性的、樂觀視角下的長遠(yuǎn)未來;考慮的不是自己個人的快樂,而是包括他人、團(tuán)體乃至國家與全人類的共同快樂。用數(shù)學(xué)的語言講,人生選擇是一個“最優(yōu)化問題”,而理想主義者優(yōu)化人生的“目標(biāo)函數(shù)”,在時間與空間的跨度范圍上,都比現(xiàn)實(shí)主義者要大得多。

有趣的問題是:為什么有的人會成為這樣,而有的又不會?我想到三種解答,由此構(gòu)思了《閃耀》中的三個主要人物。

第一類的原型是埃隆·馬斯克。天賦異稟、衣食無憂之后,尋常的享樂不再能滿足他的需要,于是他需要更大時空尺度上的自我實(shí)現(xiàn)。《閃耀》中的霍長浩便是這一類人。

第二類的原型是海蒂·拉瑪,以及斯蒂芬·茨威格在《人類群星閃耀時》中描寫的巴爾沃亞。前者作為著名女影星,屢次結(jié)婚又逃婚,卻發(fā)明了作為現(xiàn)代無線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)的跳頻技術(shù);后者是西班牙的逃亡者,卻發(fā)現(xiàn)了太平洋。詩人海子可能也是這類人物。他們的共同點(diǎn)是尋求“到不朽之中尋求庇護(hù)”。我的感受是,他們在深層上并非為了追求理想,而是為了逃避某些東西。他們往往口號喊得最響,行動力也很強(qiáng),但結(jié)局卻是自毀性的悲劇。

在我的設(shè)想中,《閃耀》中的孫詩寧便是這樣的人——具有某種精神“潔癖”,不顧一切地想逃避世俗的桎梏,最后將自己投入這樣的精神之火中毀滅與“重生”。不過有點(diǎn)可惜的是,限于個人閱歷和寫作能力,小說中沒有很好地表現(xiàn)出這種人設(shè)。

第三類的原型可能是我身邊最常見的理想主義者,尤其是科幻迷們。他們不像第一類含著金湯匙出生,也不像第二類有著徹底與現(xiàn)實(shí)決裂的勇氣。他們孤獨(dú)地站在現(xiàn)實(shí)的大地上眺望理想的彼岸,想造一艘木船航行過去,卻又擔(dān)心遠(yuǎn)方一無所有,而造木船又砍盡了自己僅有的森林。在猶豫和徘徊之時,他們受到孫詩寧這類“行動派”的鼓舞,鼓起勇氣造了船,遇到挫折,又戰(zhàn)勝挫折,最后踏實(shí)地用汗水把理想化為現(xiàn)實(shí)。

這些認(rèn)識也許還比較粗淺,但我覺得這三類理想主義者都是推動人類文明進(jìn)步的動力。在《閃耀》中也是著力于這一點(diǎn),用三人間的糾葛去推動劇情。少了任何一人,都無法實(shí)現(xiàn)結(jié)局中的“為人類打開通往星辰大海的道路”。

想象中的木衛(wèi)二冰下海洋場景(陳梓鈞/繪)

記者:接上個問題,《閃耀》其實(shí)是一個非常電影化的小說,里面有個細(xì)節(jié),在發(fā)射那一刻,“祁風(fēng)揚(yáng)的手停住了,但最終他長嘆一口氣,將原本伸向紅色按鈕的手順勢換成了勝利的手勢。”這段描寫很能聯(lián)想到某種電影動作,不知道你是否認(rèn)可這是一篇“電影化”的小說?

陳梓鈞:再次感謝敏銳的提問!這篇小說創(chuàng)作之初的一個目標(biāo),就是按電影的節(jié)奏和畫面去編織劇情,為可能的影視化改編而量身定制。為此我還翻了不少編劇教材,譬如羅伯特·麥基的《故事:材質(zhì)·結(jié)構(gòu)·風(fēng)格和銀幕劇作的原理》、布萊克·斯奈德的《救貓咪:電影編劇指南》等。

記者:但也有人認(rèn)為“為電影的寫作”有可能影響小說的根本,你覺得呢?

陳梓鈞:是的,電影的“鐐銬”比小說更多,受限于它商業(yè)化、重資產(chǎn)和高風(fēng)險的性質(zhì),也不適合“一個人、一支筆”的創(chuàng)作方式。另外,雖然視覺化更適合于科幻的世界觀展現(xiàn),但同時也束縛了想象力——就像《三體》中的四維空間一樣。如果為電影而寫作,那是很難寫出如特德·姜《你一生的故事》這種抽象又震撼的作品的。我創(chuàng)作時也會提醒自己:要明確這次動筆的目標(biāo)是什么,是為了爭取一個“不太靠譜”的影視化改編,還是一次酣暢淋漓的自我表達(dá)?如果是后者,那當(dāng)然就不必“為電影而寫作”。

記者:后記里提到《海市蜃樓》一篇是對理想有了懷疑寫下的小說,而《閃耀》則是重燃理想的小說,其中經(jīng)歷了什么?

陳梓鈞:《海市蜃樓》寫于大一,我剛剛?cè)雽W(xué)清華大學(xué)錢學(xué)森力學(xué)班。以前在高中多少還算是個尖子生,但到了這里,身邊都是“大神”,競賽金牌、高考狀元比比皆是,加上有末位淘汰機(jī)制,會感到很大的壓力。哪怕你的“理想”鼓舞你365天每天刷題不休、奮斗不止,也比不上“大神”的臨場發(fā)揮。當(dāng)時就有些自我懷疑了。

后來問題的解決也比較簡單,改進(jìn)了學(xué)習(xí)方法,也找到了自己喜歡的學(xué)科,加上一些前輩和引路人的點(diǎn)撥,心態(tài)就轉(zhuǎn)變了。

想象中的《閃耀》《盡頭之海的美食家》的

故事發(fā)生地(陳梓鈞/繪)

記者:我們經(jīng)常說故鄉(xiāng)是一個作家的根,有很多作家都有自己的文學(xué)地理標(biāo)志,如果把這一點(diǎn)投射到你的小說中,“世界盡頭的海”會是一個相當(dāng)重要的意象或者說一種精神承載地。

陳梓鈞:我出生在廣東珠海,那是個面朝大海的城市。但對于我來說,卻是很尋常不過的事物。之所以經(jīng)常在作品中涉及海洋,是因?yàn)楹Q蠛托强找粯映錆M神秘,又非常豐富,還有未被探索的空間,給科幻留有了想象的余地。

記者:實(shí)際上,這本小說集里還有另一個多次出現(xiàn)的要素,就是信,這些信蘊(yùn)含著寫信者的期待、理想或未能完成之事,它們對于文本抒情性的呈現(xiàn)有很大作用。

陳梓鈞:斯坦尼斯拉夫·萊姆在小說集《完美的真空》中也經(jīng)常使用這種手法,包括虛構(gòu)的信、虛構(gòu)的書評、虛構(gòu)的諾貝爾獎得獎感言等。

我覺得“信”可以迅速將讀者作為“讀信人”拉進(jìn)一個虛構(gòu)的世界中。而且,“信”可以在較小篇幅內(nèi)呈現(xiàn)很高的情感濃度,可以緊湊地展現(xiàn)劇情、人物關(guān)系和科幻設(shè)定,最后再把未竟事業(yè)的接力棒拋到“讀信人”(讀者)的手里,讓讀者不自覺地扮演虛構(gòu)世界中的某個人物,對于主題表現(xiàn)很有幫助。

記者:這本小說集的最后一篇收錄了一篇非虛構(gòu)科普文,專業(yè)細(xì)致地描繪了關(guān)于太空探索的未來藍(lán)圖,是有什么特別的意義嗎?

陳梓鈞:科普文《超自動化時代的太空探索》,其實(shí)也是對前文所有的虛構(gòu)小說作一個小結(jié)。

集子里收錄的小說,基本上都是在試著回答劉慈欣提出的一個問題——“人類究竟會變成內(nèi)向的文明,還是外向的文明?”。所以,故事幾乎都圍繞“理想與現(xiàn)實(shí)的撕裂”、“遠(yuǎn)方與世俗的矛盾”進(jìn)行展開,嘗試思考“人類究竟是為什么而去遠(yuǎn)方”。

但幾年過去,我對實(shí)際航天工程和技術(shù)有了更多的了解,發(fā)現(xiàn)二者其實(shí)并不是矛盾的。技術(shù)發(fā)展路線不是一個“非此即彼”的岔道口,而是一片有無窮可能性的平原。現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出想象,小說和電影中的許多矛盾,其實(shí)并不是真正的矛盾。實(shí)際技術(shù)問題的解決也更多靠著溝通和包容,而不是二元對立。這是我想傳達(dá)的內(nèi)容。

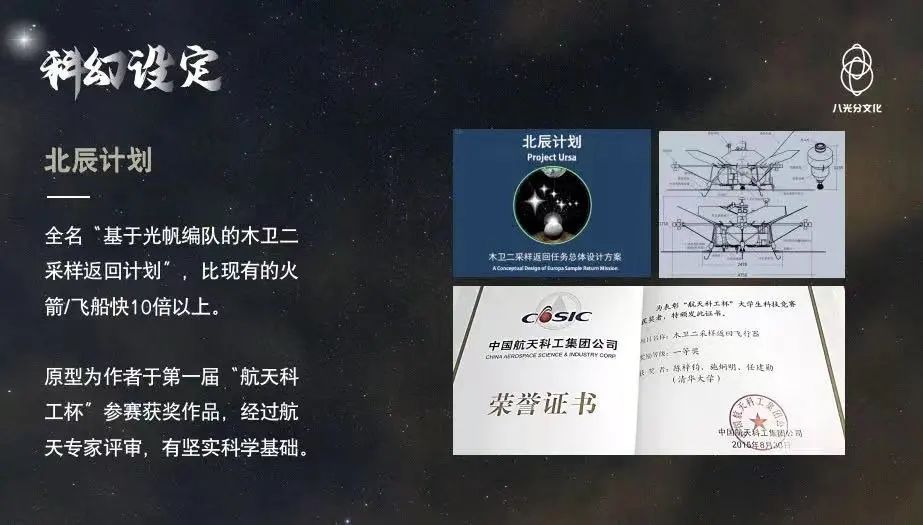

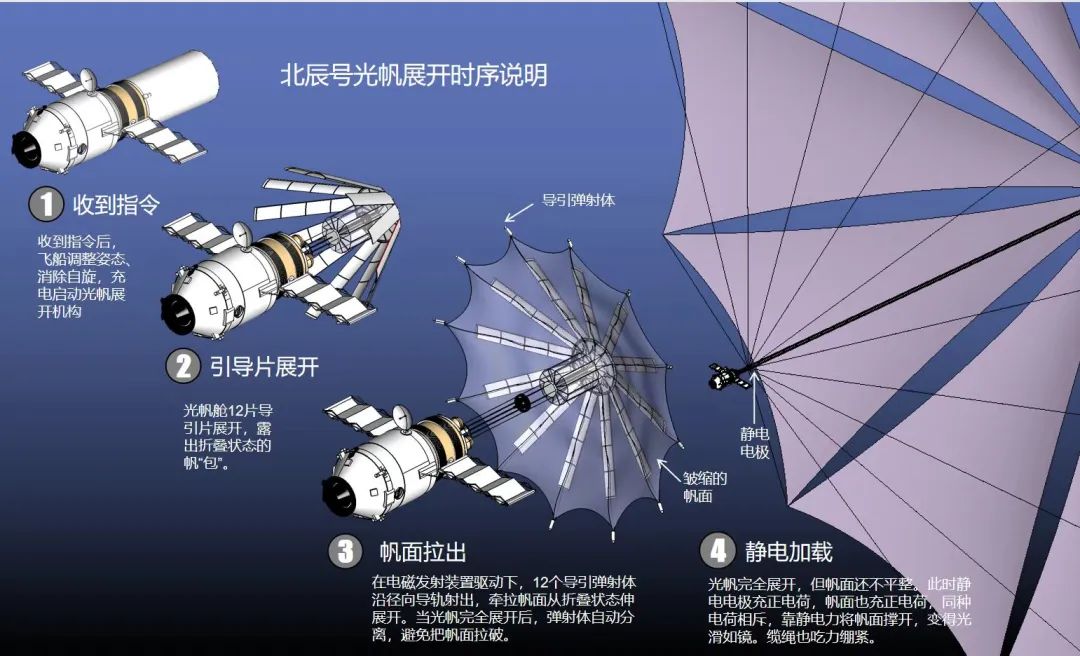

關(guān)于“北辰計劃”(陳梓鈞/繪)

02

科幻與現(xiàn)實(shí)二者的關(guān)系里

蘊(yùn)藏著巨大的能量

記者:小說集寫作跨度長達(dá)十年,你是否感覺到生活或現(xiàn)實(shí)帶來的對寫作的影響?

陳梓鈞:我?guī)缀醵际菍懺诋?dāng)下。以前對于社會生活的關(guān)注相對較少。因?yàn)槌藢W(xué)習(xí)外基本沒有經(jīng)歷什么挫折,所以目光更多投向書本,想一些天馬行空的東西。這也離不開清華的書齋環(huán)境對自己的影響與包容。

后來畢業(yè)離開,感到來自現(xiàn)實(shí)的大環(huán)境的壓力,關(guān)注點(diǎn)是有一些轉(zhuǎn)移。

一方面,科幻小說當(dāng)然要發(fā)揮科幻的特長,要狂野地展開想象的翅膀,去觸碰前人從未涉足的遠(yuǎn)方。但另一方面,那些“出圈”科幻作品幾乎都對現(xiàn)實(shí)有著深刻的觀察。

記者:關(guān)于這一點(diǎn),編輯夏桑跟我聊到你的最新作《對抗樣本》就跟之前的文本很不一樣,他覺得生活閱歷是重要的影響因素。

陳梓鈞:是的,這篇作品對我自己也是一次全新的創(chuàng)作體驗(yàn)。過去的作品歸納起來,就是“我們的征途是星辰大海”;隨著年齡增長,也隨著科研工作的更加深入,我漸漸覺得“星辰大海”雖然是我心之所向,但也許并不是很多人所關(guān)心的問題。甚至,在漫長的人生中,這種激情也很難對抗得了日積月累的辛勞和世俗洪流的沖刷(比如加班)。

近年來,我們見證了很多歷史,見證了很多事物的升起與崩塌。科幻也隨著《流浪地球》等電影作品的上映更加出圈,在各種行業(yè)和各種維度上深度侵入了現(xiàn)實(shí)。“如何用科幻奏響現(xiàn)實(shí)的回音”,在風(fēng)起云涌的世界上,或許成了我們這一輩科幻作者繞不開的話題。閱讀阿缺、寶樹、愛潛水的烏賊等作家的作品,更加堅定了我的這一想法。

當(dāng)然,這也不意味著要放棄“星辰大海”。劉慈欣說過,科幻是一架飛機(jī),作者不應(yīng)該讓它在現(xiàn)實(shí)的大地上跟汽車一起紅燈停、綠燈行,而是要讓它狂野地翱翔在想象力的天空。而在我的感覺中,科幻作者是一只透鏡,在夜晚時聚焦來自宇宙深處的星光,在白天時則聚焦現(xiàn)實(shí)與時代的光芒。二者的光并無本質(zhì)的差別,都能在紙上燒出名為文字的印痕。而揭開這二者間的奇妙關(guān)聯(lián),是閱讀科幻的快樂源泉之一。

“在邁向星辰大海的路上,我們重新認(rèn)識了人與人類”,這可能構(gòu)成我下一個階段創(chuàng)作的主題。希望能在給大家?guī)碛腥c(diǎn)子之余,也帶來一些可以引發(fā)討論的獨(dú)特視角。

基于物理原理的外星生物設(shè)計(陳梓鈞/繪)

記者:你自述是在《球狀閃電》潛移默化的影響下,開始迷上科幻小說,那提到中國科幻,不得不提劉慈欣,但正如夏笳在小說集序言中問出的那個問題:后劉慈欣時代,青年作家應(yīng)該如何寫作?她在里面提到了你的小說對其精神繼承的一面,當(dāng)然也提到了突破的部分。

陳梓鈞:我剛剛提過這本小說集基本上都是在試著回答劉慈欣老師提出的一個問題,本質(zhì)上還是二元對立的主題模式。

另外,小說集中的宏大敘事、集體主義、技術(shù)樂觀主義、遠(yuǎn)視主義、探索精神,“個體與集體的非等價交換”,“希望的辯證法”,以“科幻點(diǎn)子”為核心和最高優(yōu)先級編造故事的方法,空間和時間尺度上的極致縮放和拉伸,也都是對他的學(xué)習(xí)和模仿。

再說到夏笳老師所說的“后劉慈欣時代”。其實(shí)這脫離不了現(xiàn)實(shí)時代的影響。也許,通過對比大劉經(jīng)歷過的時代,和我們現(xiàn)在所經(jīng)歷的時代,就可以回答這個問題。

一方面,事情比以前更“復(fù)雜”了。首先是科學(xué)變得復(fù)雜。經(jīng)典力學(xué)、物理學(xué)和天文學(xué)尚未帶給我們更多震撼的新發(fā)現(xiàn),“第一性原理”所帶來的清晰而深刻的解釋逐漸消失。取而代之的是人工智能、腦科學(xué)這樣復(fù)雜而玄奧的學(xué)科;另外,大家看的故事也變得復(fù)雜了,簡單的劇情滿足不了讀者,需要更燒腦的劇情和更有層次的人物。但小說的限制就擺在那兒,怎么化繁為簡,如何循循善誘,值得思考和嘗試。

另一方面,主題比以前更“現(xiàn)實(shí)”了。隨著科幻迷群體年齡的增長,讀者年齡范圍和閱歷不斷擴(kuò)張。這導(dǎo)致“月亮還是六便士”的辯論變得沒有意義。讀者不再僅僅從科幻中找精神慰藉,而開始尋求“對現(xiàn)實(shí)的隱喻”,希望科幻承擔(dān)“科教的責(zé)任”,期望對某些價值觀“破而后立”,還要尋找“理想與現(xiàn)實(shí)”兩全其美的解決方法。但這其實(shí)不是科幻本該承擔(dān)的事兒,做起來也難。但其中確實(shí)蘊(yùn)含著很巨大的能量,可能足以支撐起下一部《三體》級別的破圈大作。

正如夏笳老師給予的期待:破黑暗森林之“壁”,要跳出問題本身,審視問題的前提,找到“黑”與“白”之外的第三種顏色。從斯蒂芬·斯皮爾伯格的《E.T.外星人》到劉慈欣的《黑暗森林》,我們走到了“螺旋式上升”的一半,從相信善意的天真孩童變?yōu)榱顺聊璧纳倌辏欢谙乱话肼菪谋M頭,或許就有著為“后劉慈欣時代”立下界碑的下一部科幻大作。

想象中的木衛(wèi)二冰下海洋場景(陳梓鈞/繪)

記者:之前我看到學(xué)者宋明煒在他的研究文章里將新一代中國科幻作家稱為中國科幻的“新浪潮”,他認(rèn)為新一代作家,都對技術(shù)發(fā)展有比較尖銳的反思。你的小說是與你的知識背景結(jié)合相當(dāng)緊密的創(chuàng)作,你會如何理解他所提到的技術(shù)反思?

陳梓鈞:以往我們理解的“技術(shù)反思”可能等同于“反技術(shù)”,譬如濫用科技對環(huán)境的破壞、賽博朋克世界中人性的淪喪、人工智能技術(shù)帶來的失業(yè)、生物技術(shù)導(dǎo)致人類異化和倫理問題,還有MAD SCIENTIST的“磚家”形象,等等。

但現(xiàn)在我理解的“技術(shù)反思”不是“反技術(shù)”。我們都很明顯地感到技術(shù)進(jìn)步對我們生活的改善、對我國國際地位的提升,雖然也看到了由此引發(fā)的問題,但總體來說是正面的。我認(rèn)為的“技術(shù)反思”是一種預(yù)警。它不對科技進(jìn)行妖魔化,甚至不否認(rèn)“技術(shù)能解決一切問題”,但指出了“在現(xiàn)階段技術(shù)不可能解決所有問題,讓我們把問題指出來”。這種觀點(diǎn)更加務(wù)實(shí),可能是近年來科幻“破圈”、與現(xiàn)實(shí)互相侵入的結(jié)果。

記者:最后結(jié)合近期的熱門話題——ChatGPT,人工智能寫作不是最新冒出來的概念,隨著它的進(jìn)步,我們常常需要回應(yīng)一個問題:什么是人不可被機(jī)器人替代的東西?科幻還能如何想象機(jī)器,以及我們與機(jī)器的關(guān)系?

陳梓鈞:從我的經(jīng)驗(yàn)來看,這個問題的答案取決于腦科學(xué)的前沿進(jìn)展。唯物地說,人腦和芯片都是物質(zhì)構(gòu)成的,既然人腦能產(chǎn)生自我意識,芯片就沒有絕對不能產(chǎn)生意識的理由。

理論上說,人都是可以被機(jī)器替代的。但不必悲觀,因?yàn)槲覀兛赡軙媾R三個場景:

1、人腦的“制造成本”遠(yuǎn)低于一臺相同能力的機(jī)器的制造成本;

2、因?yàn)槟撤N客觀規(guī)律限制,具有自我意識的機(jī)器,也必然和人腦一樣低效和易損,從而失去機(jī)器在計算速度上的優(yōu)勢;

3、發(fā)明具有自我意識的機(jī)器,意味著人類對自身大腦和自我意識有了深刻認(rèn)識,因此也同時具備了“升級”自己大腦的能力。

在這三個場景下,人就不會被機(jī)器所替代。

原標(biāo)題:《陳梓鈞:科幻作家是一只透鏡,讓光聚焦在紙面上丨新銳訪談》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司