- +1

現場|“二戰”后的德國現代設計,交織的發展軌跡

澎湃新聞獲悉,“交織的軌跡——德國現代設計1945——1990”近日在清華大學藝術博物館展出。展覽聚焦于1945年至1990年間德國設計的發展軌跡,通過300余件展品呈現德國設計的階段性發展成果,揭示不同文化視角與藝術觀念之下催生的東西德的設計譜系。今天,以簡約、嚴謹、精湛著稱的德國設計已在世界設計史中占有舉足輕重的地位。

德國現代設計與彼時的社會、經濟、文化、教育的發展脈絡緊密交織。展覽以東德、西德“交織的軌跡”為題,分為“角色轉變”、“重建與進步”、“差異與共享”、“危機與反思”等展陳部分。

今天,以簡約、嚴謹、精湛著稱的德國設計已在世界設計史中占有舉足輕重的地位。德國設計重技術、重功能,強調系統性、邏輯性和秩序感,強調設計的社會目的。通過展覽也不難看到,“德國設計”與“德國制造”凝聚著理性主義打底的時代必然,也反映著設計師與民眾對美好生活的向往。

迪特·拉姆斯 T1000型號收音機(多信道接收機),1963年

博朗公司生產,西德 塑料,皮革,紡織品 維特拉設計博物館收藏

戰后的東、西德設計

1945年“二戰”以后,德國一度解體為“聯邦德國”與“民主德國”兩個部分,由于文化的同源性與政治、經濟、制度的現實差異性,同樣承繼著包豪斯學術傳統的東西德現代設計,演化出兩條錯綜羈絆的發展路徑。隨著時間的展開,1960年代初期,時代造就了設計敘事的轉折,消費主義與先鋒理念的侵襲催生著設計觀念的重大分歧,并式微于1970年代的能源危機,自此行至90年代,設計的價值與設計師的身份屬性再次面臨全新的定義。

時間回到1945年,“二戰”結束伊始的德國盡是斷壁殘垣、人民身心受創,但也象征著新希望的開始。食品、住房和必需品等一切生活資源都極度短缺,數百萬流離失所的居民在尋求住房,需要克服的挑戰是巨大的。

占領國的利益分化導致了1949年聯邦德國及民主德國的建立。受益于美國巨額外資造就的持續低通脹和工業快速增長,聯邦德國經歷了一場經濟奇跡;相比之下,稍晚成立的民主德國的經濟則因毀滅性的工業損失和對蘇賠償的沉重負擔限制了投資發展的可能。

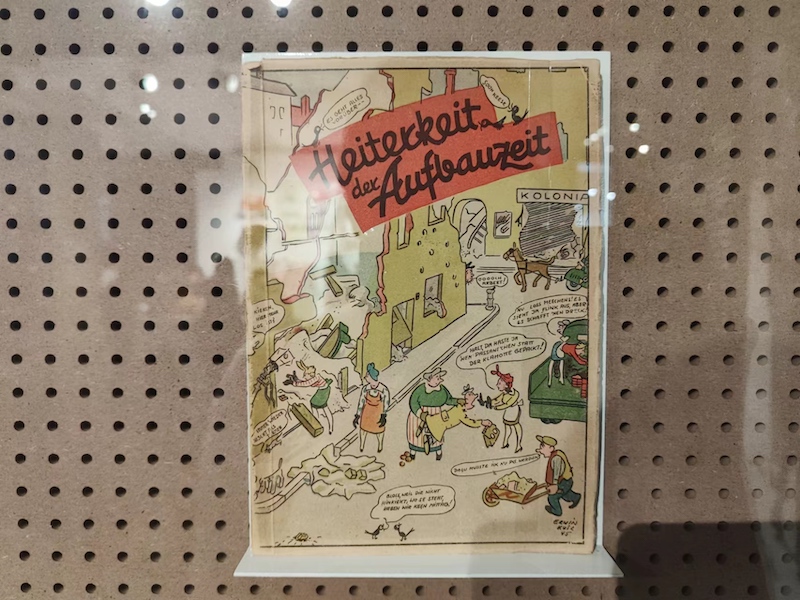

歐文·庫茨《重建使人快樂》 1946年,彼時,城市的重建是最為重要的內容

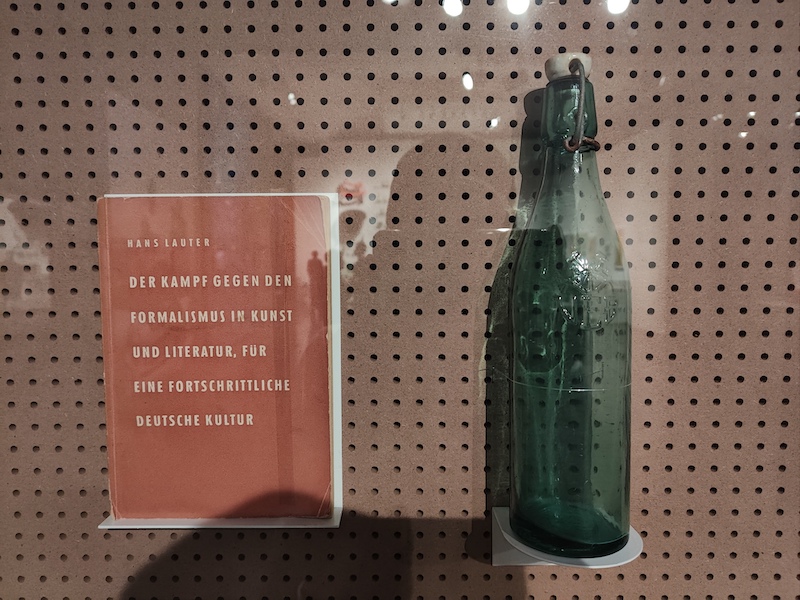

東德 帶有(國有企業)標志的可重復使用的玻璃瓶

戰后東、西德呈現出不同的經濟形勢和社會面貌,但都在第一時間積極建立(重建)了各類設計機構,包括委員會、院校和企業。一些企業還在東西德兩邊都設立了總部。

比如,1950年德國技術工業委員會在西德得以恢復,該組織站在教育的立場上,通過一系列展覽、家居指南和名為“制造聯盟箱子”的設計宣傳教育項目來提升審美品味,推廣“優良設計”的理念。德意志制造聯盟的項目出發點是培養對消費更有意識的理解,即具有好的審美品味和“優良設計”的教育。所謂“制造聯盟箱子”或稱“教學輔助箱子”就是一個特別典型的案例,這些箱子中裝滿了典型的、大規模生產的家居用品,被分發到各大院校來教育學生。

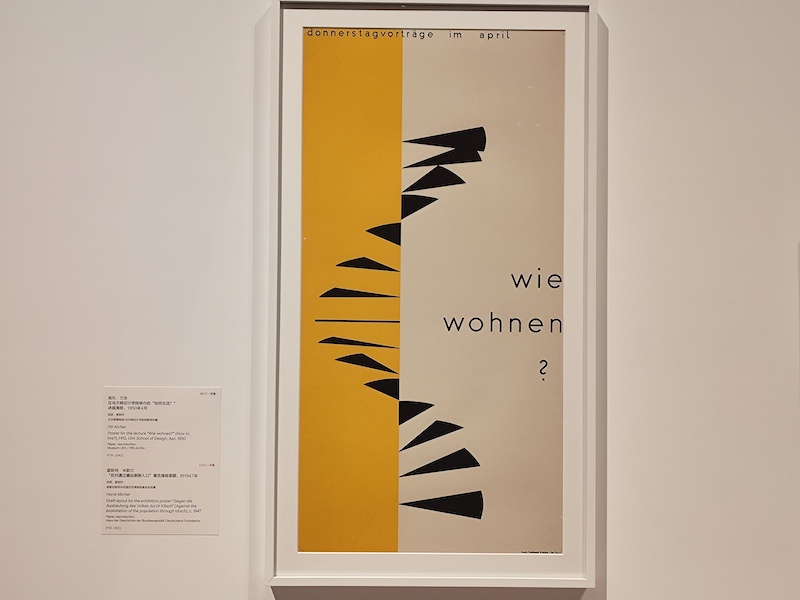

西德 20世紀50年代的設計展覽海報 推廣優良設計、“為美好生活而努力”的理念

西德 20世紀50年代的設計展覽海報 推廣優良設計、“為美好生活而努力”的理念

東德的復興運動沒能取得成功,但位于魏瑪的室內設計研究所發起了反對“資產階級媚俗”和提倡“優良設計”的活動。在馬特·斯塔姆的努力下,1950年工業設計研究所于東柏林成立,并于1953年更名為應用藝術研究所。西德則成立了德國設計委員會以代表設計師的利益。

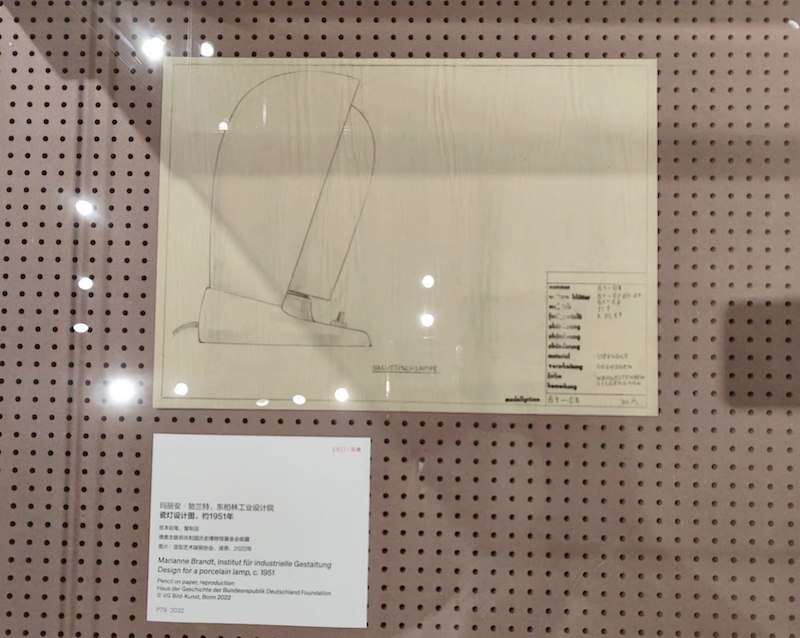

東德 東柏林工業設計院 瓷燈設計圖

從餐具到電視機,戰后德國設計師們致力于家居日用品的設計研發,且主要建立在戰前現代主義傳統及其簡約、實用的造型語言之上,諸如有機形式、塑料材質等造型設計中的新趨勢開始出現。

在西德,類似瓷器制造商盧臣泰公司這樣的老牌企業越來越多地采用國際化定位,當西德公司開始成立企業內部設計部門時,東德的設計活動則主要在高等院校和應用藝術研究所內展開。只要有可能,新的企業都會將那些經過實踐積累起來的生產方法繼續應用于新的設計創新之中。

這一時期的各種設計

在生活用品的設計上,1950年,瑪格麗特·雅尼在德累斯頓造型藝術學院瑪麗安娜·勃蘭特的課程上設計了堆疊罐,9年后,漢斯·尼克·羅利希特也創作出一套堆疊餐具,作為自己在烏爾姆設計學院的畢業作品。這套名為“TC 100”的著名作品,以其緊湊、多功能的特性反映了烏爾姆設計學院的“系統設計”思想。多年之后,雅尼和她的同事埃里克·米勒又對該設計展開了進一步研究,設計出“經濟”系列可堆疊陶瓷餐具,成為民主德國酒店行業的支柱產品。

可堆疊陶瓷餐具

漢斯·尼克·羅里希特 TC100型堆疊餐具,畢業設計作品,1958/1959年

托馬斯 / 盧臣泰公司生產,西德

工業瓷 烏爾姆博物館/烏爾姆設計學院檔案館收藏

在冷戰時期象征著所謂的民主價值的收音機

東、西德的并置與反思

展覽將東、西德的設計并置。1990年德意志再統一雖點燃了樂觀與希望的精神,但最初的熱情很快消退,一段時間里錯失了團結彼此的機會,這一定程度上歸咎于對文化“對錯”的敘事太占主導,尤其對東德文化和設計貢獻的貶低過于片面。

過去幾年的眾多展覽和書籍都在重復這種陳詞濫調而忽略了一個重要事實:沒有東德的敘事,德國設計史就不完整。不僅如此,這種曲解也否認了德國設計的一些特定品質。認識到東西德的不同設計觀點具有同等價值,以及認識到設計觀點本身的多樣性,才能引發范式的轉變。

展覽現場

“東德情節”一詞有兩種指代。一方面指一種特定的懷舊,即對民主德國的懷念,具體表現為對逝去的價值觀和生活方式的沉思,以及一種對過往自信的、有意識的重新評價;另一方面指的是對民主德國的一種浪漫記憶,比如那些五顏六色的塑料百貨,以及粉彩的衛星牌汽車。著名的“雞蛋杯”就屬于后者,它現已成為一種代表民主德國的崇拜物和紀念品。

雞蛋杯

約瑟夫·伯姆 雞蛋杯,1972年(2000年后改版),東德 聚苯乙烯

德國再統一后,對社會制度的偏見損害了對民主德國成就的評判,很長一段時間內,人們普遍秉持著社會主義制度下難以產生獨立審美文化的觀點,并由此認為聯邦德國的設計文化優于民主德國。但顯而易見的是,設計活動在民主德國受到了高度重視,以國際標準對東德設計作品展開評選的“德意志民主共和國設計獎”便是其中代表。在官方體系之外,也有類似獨立工作室這樣活躍的設計探索。

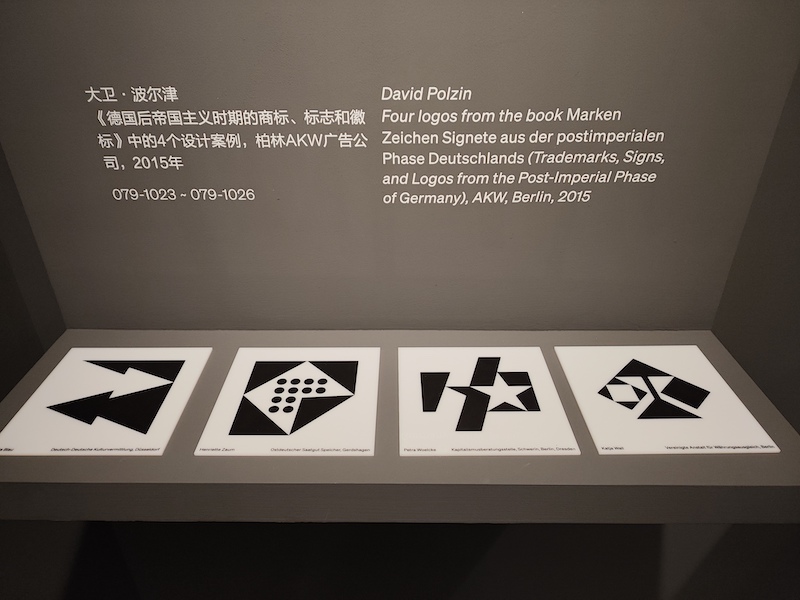

大衛·波爾津的設計案例

20世紀六、七十年代的德國設計

進入到1961年,20世紀最重要的歷史事件(和構筑物)之— ——柏林墻的始建,標志著德國冷戰時期的緊張局勢達到頂峰。它分隔了家庭、親友和商貿往來,并在之后的幾十年加劇了德國的分化,這種分化在柏林墻兩側不同的設計方法上也體現得十分明顯。

集中式設計機構塑造了東德的設計特點,預制住宅社區的做法終被采納以解決住房短缺問題,且全國大規模工業化實踐與社會設計思想相配合。在西德,許多設計師參與到跨國公司的大型委托項目中,且設計成為企業文化以及“德國制造”出口品牌的代名詞。

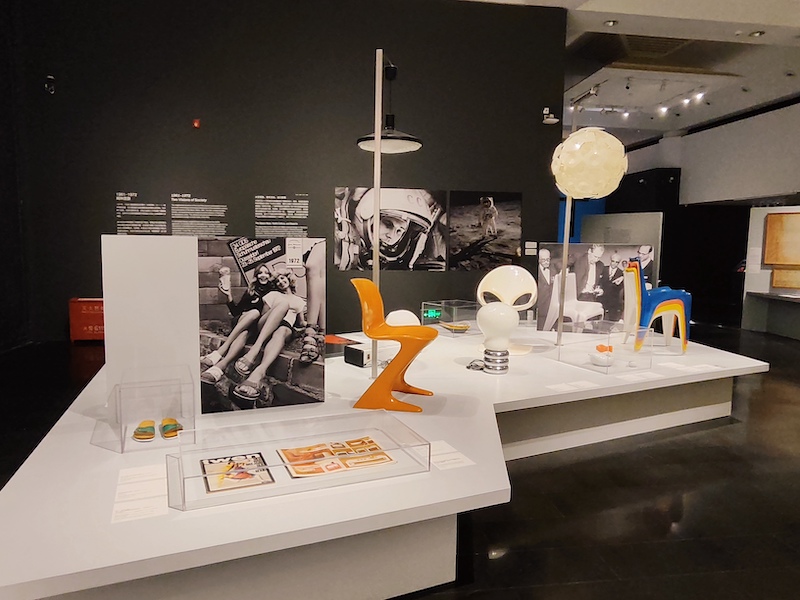

東西德雙方在20世紀60年代都經歷了一場設計熱潮,生產出各式各樣色彩明快的、面向未來的產品(通常是塑料材質)。

20世紀五六十年代的太空競賽啟發了德國的設計。圓潤、流線的造型和科技風的設計反映了未來主義理念,塑料以其易于成型和色彩豐富的特質使這一切成為可能,廣告和平面設計則采用了那個時代充滿實驗性的流行文化的創新元素。在西德,大眾消費和對未來的堅定信念,在持續增長的商品生產與設計繁榮中可見一斑。“德國制造”的標簽代表著優質的承諾,助力了產品在世界市場的成功。在東德,這些具備競爭力的產品出口貿易也為德國創造了大量外匯,滿足了對原材料的進口需求。

這一時期的產品設計

這一時期的產品設計

這一時期的產品設計

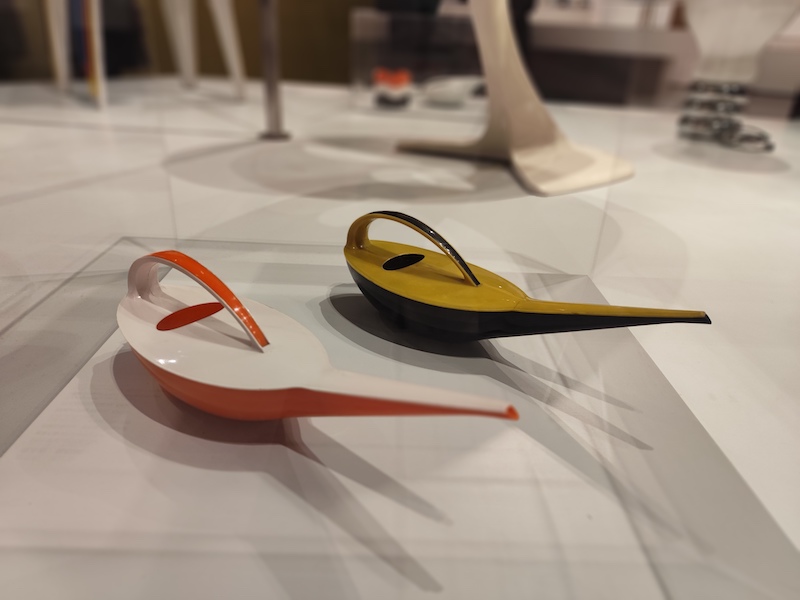

克勞斯·庫尼斯 澆水壺,1959年,東德

國營齊陶玻璃首飾商店生產 聚苯乙烯 東德設計倉庫、理查德·安格收藏

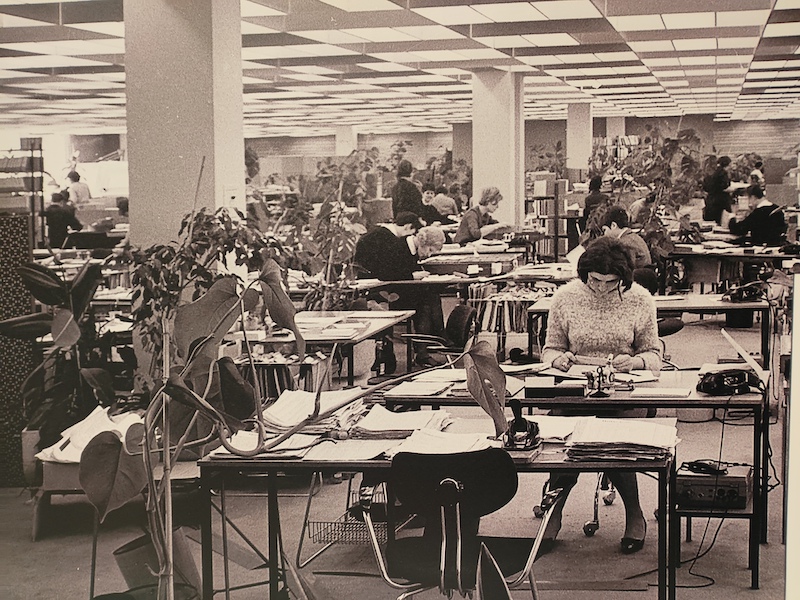

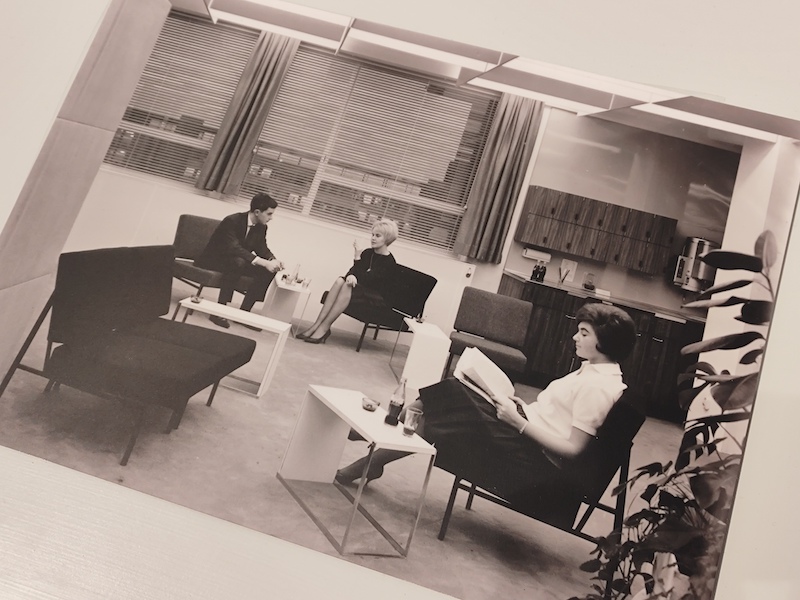

由于20世紀50年代的“經濟奇跡”,西德在60年代迎來了企業文化的發展,開啟了一個創新辦公空間設計和復雜企業識別系統設計的時代。與此同時,即便是住宅家具設計也受到了辦公家具式樣的影響。

西德在60年代的辦公空間 貝塔斯曼傳媒公司

西德在60年代的辦公空間 貝塔斯曼傳媒公司

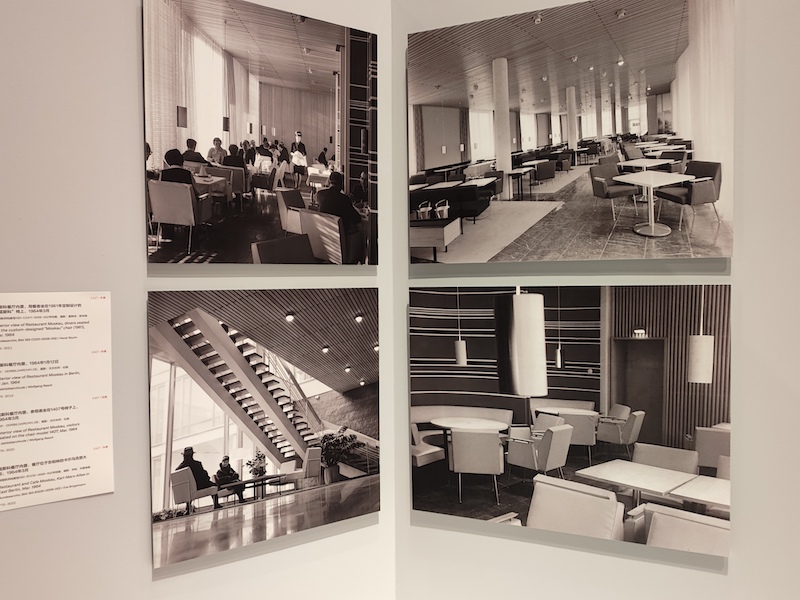

這一時期的代表性建筑之一——莫斯科餐廳(今莫斯科咖啡廳)建于1961至1964年間,是位于東柏林卡爾馬克思大街上的一家俄羅斯餐廳。該建筑充滿陽光的中庭營造了開放、透明的室內環境,餐廳二樓的窗戶從地板一直延伸到天花板,貫穿整層,只在一個角落被鋼筋混凝土制成的框架結構打斷。屋頂邊緣由克勞斯·維特庫格爾設計的字母環繞,建筑上方矗立著蘇聯第一顆人造衛星“伴侶號”的模型。

柏林莫斯科餐廳設計圖紙,主餐廳視角,1961年

建成以后的柏林莫斯科餐廳內部空間

20世紀60年代,對所謂“優良設計”客觀標準的篤信,決定了德國工業產品的設計,即產品造型應是克制的、功能的、樸素的、方正的、色彩中性的。在烏爾姆設計學院,漢斯·古格洛特基于標準化部件開發出了整套家具系統,這種協調性設計旨在提供更大的多樣性,滿足用戶逐步擴展的需要。1960年,迪特爾·拉姆斯設計了606型壁掛式擱架系統。該系統具有可替換單元,適用于各種生活和工作需求。這套產品作為德國設計的創新成果在第三屆卡塞爾文獻展上展出,時至今日仍能體現出拉姆斯超越時間的、持久的設計理念。

1967年 海勒勞德意志制造工坊 MDW壁柜單元

自戰前現代主義設計以降,合理化和標準化于德國設計中始終發揮著重要作用。1966/1967年,受德國老牌室內家居設計公司海勒勞德意志制造工坊的委托,魯道夫·霍恩為該公司設計了所謂的“組裝家具”。該家具系統旨在確保工業批量生產和多樣的可能性,幾乎適用于所有生活場景。受益于網格系統,用戶可根據實際需要使用標準化部件組裝一套屬于自己的家具。在研發過程中,設計師注重不同空間關系和材料的最佳應用,采用最合理的制造工藝。該家具系統一直持續生產至20世紀90年代中期。

柏林芬普富爾區附近帶樣板間的公寓樓

交通工具的發展也有目共睹,德國汽車與航空產業以其時髦的新產品、新標志和廣告活動吸引了全世界關注。盡管充滿希望的未來展現在人們面前,但到60年代末時,許多德國年輕設計師發現自己與日益興盛的大眾消費文化格格不入,開始質疑自己在社會中所扮演的角色。

恩斯特·莫克爾 袋鼠椅(Z型椅),1971年

豪恩公司生產,西德 聚氨酯 維特拉設計博物館收藏

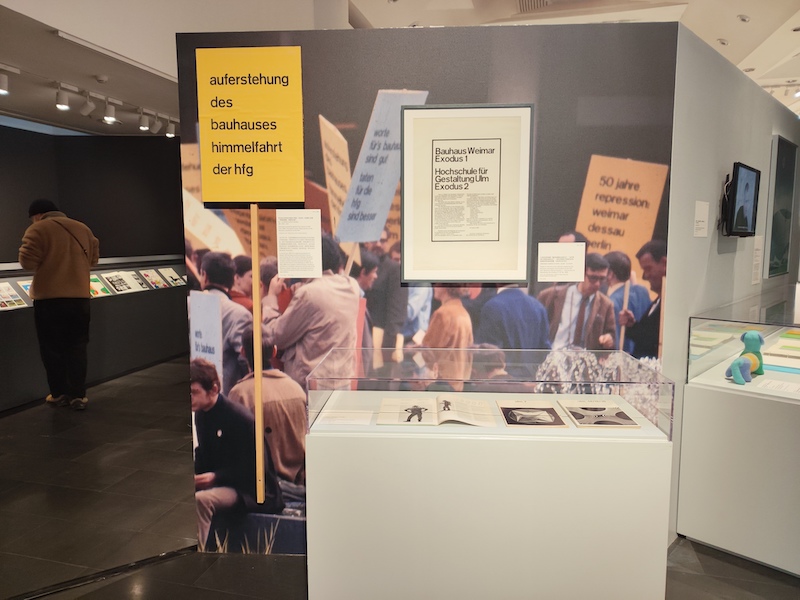

1967年12月,巴登符騰堡地方議會宣布停止對烏爾姆設計學院的資助。學院學生與工作人員舉行了靜坐和示威活動,制作了具有視覺沖擊力的標語牌,并將此事件與1933年包豪斯的關閉聯系了起來。1968年5月4日,他們在斯圖加特市的一場由包豪斯創始人瓦爾特·格羅皮烏斯剪彩開幕的展覽外舉行了示威活動。就在兩天前,學生們在巴黎也發起了抗議活動。

學生抗議關閉烏爾姆設計學院,1968年,標語牌上寫著“再現包豪斯,恢復烏爾姆”

1973-1990:危機,抗議與求生

1973年爆發的國際石油危機使世人認識到自然資源的有限性問題。與此同時,十年前的社會辯論重新出現,尖銳的批評聲不絕于耳。此時東西德的設計師都在尋找替代策略應對資源的過剩或短缺。可持續性和親身參與成為新的焦點,并由此啟發衍生出了“DIY”或所謂“開放原則”的理念。由于這種價值觀的轉變,從時裝、珠寶到家具領域的各種怪異的(通常也是一次性的)設計對象被創造出來,以回應個性化需求,克服“過時的功能主義”。

東柏林共和宮大堂及燈具設計

東柏林共和宮大堂及燈具設計

在東德,工業設計在20世紀七八十年代逐漸衰落,許多設計師成立了自己的工作室或設計團體,抑或離開這個國家去尋求發展。

1972年 鱷魚玩具 東德

而西德則在工業設計方面保持著引領地位,諸如青蛙設計這樣的公司越來越多地在產品設計領域之外提供戰略咨詢服務。這種變化加之數字化技術的發展,使得設計師職業被重新定義并延續至今。

20世紀80年代東德設計師的工作條件逐漸惡化,經濟衰退和生產廉價出口商品的增長意味著工業設計工作缺乏吸引力,因此,許多設計師開始尋找替代產品,如手工藝品。

在西德,設計師同樣開始質疑和批判工業設計體系——盡管多出于理想主義——并將注意力轉移到了手工藝和小規模生產上。“新德國設計”的代表們從根本上脫離了德國的功能主義傳統,推出了更多挑釁、前衛、諷刺的一次性設計,這種做法打破了慣例,挑戰了“優良品味”的概念。

西德在20世紀80年代的設計

東德 20世紀90年代的服裝社會

據悉,本次展覽為紀念中德建交50周年,由清華大學藝術博物館聯合德國維特拉設計博物館、德累斯頓國家藝術收藏館、維斯滕羅特基金會,特別策劃并最終呈現。清華大學藝術博物館館長杜鵬飛談道:“我們希望以更加開放和包容的姿態,為觀眾呈現德國現代設計的發展路徑,為中國的設計理論、設計實踐與設計教育提供參照,進一步將專業教育實踐融入大學的人才培養和學科建設,充分發揮設計史研究的社會意義與文化價值。”

此次展覽展期持續至4月16日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司