- +1

一九六八|五月之后②:六十年代“再斷代”

1968年,衛(wèi)星通訊技術(shù)的普及讓全世界得以同時(shí)觀看在越南發(fā)生的一切。美軍的炸彈在熱帶爆炸后的琥珀色煙霧、越南村民流下的鮮紅血液,讓?xiě)?zhàn)爭(zhēng)第一次具體而又可感地展示在發(fā)達(dá)國(guó)家市民客廳中的彩色電視機(jī)上。觸目驚心的電視畫(huà)面成為了重要的導(dǎo)火索,促使世界各地幾十萬(wàn)人走上了街頭。從美國(guó)的民權(quán)運(yùn)動(dòng),到法國(guó)、德國(guó)、意大利的學(xué)生/工人運(yùn)動(dòng),再到日本的學(xué)生和市民運(yùn)動(dòng),盡管派系林立,反抗對(duì)象各有不同——資本主義、種族主義、官僚主義,“反戰(zhàn)”和反美國(guó)的帝國(guó)主義行徑,卻成為其中一個(gè)重要的連結(jié)。

在1968年,全球?qū)η?格瓦拉的狂熱崇拜達(dá)到了頂峰——他在1967年10月于玻利維亞被殺,古巴四處可見(jiàn)切的余韻:“直到勝利,永遠(yuǎn)”。1968年,越南戰(zhàn)爭(zhēng)和激進(jìn)化的黑人解放運(yùn)動(dòng)驚醒了美國(guó)曾經(jīng)封閉而自洽的自我認(rèn)同,人們開(kāi)始意識(shí)到,國(guó)內(nèi)外的痛苦、災(zāi)難,在帝國(guó)框架里是同構(gòu)的。1968年,阿拉伯世界剛剛經(jīng)歷了上一年“六日戰(zhàn)爭(zhēng)”的慘敗,數(shù)十萬(wàn)巴勒斯坦人在以色列的進(jìn)攻下流離失所。戰(zhàn)敗后,阿拉伯左翼以馬克思主義武裝了其反殖民運(yùn)動(dòng),填補(bǔ)了阿拉伯世界在政治伊斯蘭興起前的政治真空。1968年,冷戰(zhàn)中的社會(huì)主義陣營(yíng)也并不太平。從羅馬尼亞到波蘭,再到最終爆發(fā)于捷克斯洛伐克,東歐開(kāi)啟了對(duì)蘇聯(lián)模式的幻滅,呼喚“民主社會(huì)主義”。1968年,日本的學(xué)生和市民在校園和街頭與防暴警察拉鋸,成為1950年代開(kāi)始的新左運(yùn)動(dòng)的最高峰……

時(shí)隔50年,冷戰(zhàn)后的今天,提起1968,人們想起的,是法國(guó)的五月風(fēng)暴、“激進(jìn)哲學(xué)”、新浪潮電影、搖滾樂(lè)、嬉皮士。能夠象征反抗、激進(jìn)、自由解放聯(lián)想的符號(hào),如今統(tǒng)統(tǒng)可以購(gòu)買(mǎi)。切?格瓦拉的頭像遍布另類(lèi)潮流的文化衫,甚至女子偶像組合AKB48也在日本拍出東京大學(xué)“全共斗”畫(huà)風(fēng)的MV。“六八”一代的反叛,似乎僅僅讓抗?fàn)幊蔀榱司坝^,而最終幫助了資本主義大獲全勝。

而1968年最沉重的部分,也通過(guò)記憶實(shí)現(xiàn)了遺忘。毋寧說(shuō),50年之后,人們樂(lè)于沉浸在同質(zhì)化的對(duì)激情、反叛、解放的浪漫懷舊里,而不愿意沾染上那個(gè)時(shí)代的血腥氣,不愿碰觸屬于不同地區(qū)全然異質(zhì)的掙扎。那些異質(zhì)的掙扎所勾連出的世界圖景,正是全球的一九六八。《澎湃新聞?思想市場(chǎng)》欄目在1968五十周年之際,推出系列專(zhuān)題文章,嘗試從世界不同區(qū)域的不同問(wèn)題意識(shí)出發(fā),重組一張1968年的拼圖,以此重訪1968年的世界圖景。敬請(qǐng)關(guān)注。

一份刊物和朗西埃的平等觀

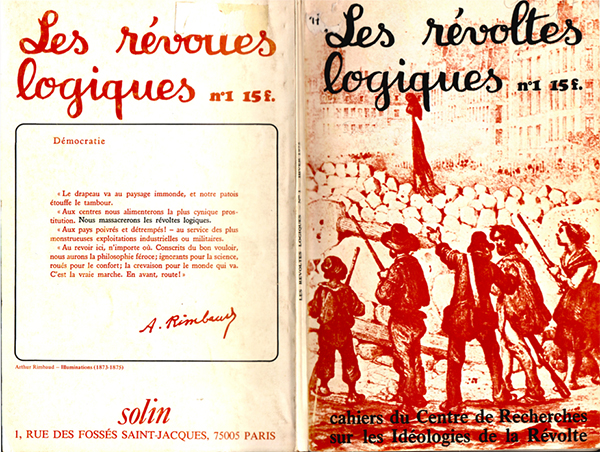

“我們將屠殺邏輯的反抗”(Nous massacrerons les révoltes logiques)。寫(xiě)于鎮(zhèn)壓巴黎公社的大屠殺之后,十九世紀(jì)法國(guó)詩(shī)人蘭波的《民主》中有這樣一句,諷刺了“為畸形而龐大的工作和軍事剝削服務(wù)”的所謂“真正進(jìn)步”(中譯參見(jiàn)王以培譯《蘭波作品全集》)。一世紀(jì)之后,“邏輯的反叛”一語(yǔ)成為了一份內(nèi)容充實(shí)、價(jià)格便宜的激進(jìn)刊物的標(biāo)題:Les Révoltes logiques。這份1975年發(fā)行首期的刊物,是68之后法國(guó)涌現(xiàn)出的眾多試驗(yàn)性出版物之一,它們共同表征了五月之后政治實(shí)驗(yàn)和文化探索的延續(xù)。而到了七十年到末、八十年代初,正如我上篇文章中所點(diǎn)到的,西方資本主義世界的所謂“真正進(jìn)步”開(kāi)始用去政治化的“邏輯”重新編碼“五月之后”,這類(lèi)刊物也相繼陷入困境,一個(gè)接一個(gè)地銷(xiāo)聲匿跡。《邏輯的反抗》在1981年發(fā)行了停刊號(hào),出到了第15期。今天,在數(shù)碼資訊過(guò)于豐饒的新時(shí)代,這些出版物也已經(jīng)被有心人掃描整理為電子文件,作為五月之后的檔案可以免費(fèi)下載。而在五月已經(jīng)被改寫(xiě)為后現(xiàn)代社會(huì)成人禮的語(yǔ)境中,誰(shuí)又會(huì)有心去叩訪這樣的檔案呢?它們沉入了歷史的晦暗皺褶之中。

Les Révoltes logiques:刊物之名不僅僅是對(duì)蘭波的借用。Révoltes一詞,正如上一篇文章已經(jīng)提到的,是“五月”和“五月之后”法國(guó)激進(jìn)政治中的關(guān)鍵詞,它比革命、起義等詞的指涉要更廣,也是法語(yǔ)當(dāng)時(shí)對(duì)“造反有理”中“造反”一詞的翻譯,這里的復(fù)數(shù)形式顯然指向人類(lèi)歷史上一切形式、一切領(lǐng)域的反抗性實(shí)踐。“邏輯的”一語(yǔ)則不僅是要強(qiáng)調(diào)“反抗”的政治正當(dāng)性,而且提出了更深層的問(wèn)題:用以理解反抗的各種既有“邏輯”,是否也需要我們?nèi)シ纯鼓兀窟壿嫳旧恚苍S是反抗的最重要場(chǎng)域。《邏輯的反抗》之所以直到今天仍值得注意,就在于它代表了“五月之后”的一個(gè)關(guān)鍵(但也飽受爭(zhēng)議)的方向,那就是打破知識(shí)實(shí)踐和群眾抗?fàn)幹g的“分工”壁壘,重新審視行動(dòng)、感知、意識(shí)的邏輯。

在創(chuàng)刊號(hào)上,沒(méi)有署名的卷首語(yǔ)并不包含任何宣言,而恰恰拋出了一連串的問(wèn)題,關(guān)于歷史上法國(guó)工人的反抗思想、女性的權(quán)利爭(zhēng)取、革命組織的方式,等等,對(duì)應(yīng)刊物所收的不同研究文章和歷史文件。乍一看,這像是一份研討被壓迫人民抗?fàn)幨返膶W(xué)術(shù)性、知識(shí)性期刊。但并非如此。首先,《邏輯的反抗》這類(lèi)刊物之所以出現(xiàn),就是為了破除“學(xué)術(shù)”話(huà)語(yǔ)在思想、實(shí)踐和歷史針對(duì)性等多方面的自我割裂和自我封閉(常以自足的共同體的形式表現(xiàn)出來(lái))。《邏輯的反抗》所登載、所推進(jìn)的相關(guān)研究脫離了學(xué)術(shù)體制,也不遵從學(xué)術(shù)權(quán)威、理路或傳統(tǒng)。刊物不服務(wù)于學(xué)術(shù)也不在學(xué)術(shù)的象征資本之中流通,相反,它志在新的知識(shí)生產(chǎn)方式、新的話(huà)語(yǔ)書(shū)寫(xiě)方式。不同作者的合作,研究性文字和原始資料的并置,歷史探討和現(xiàn)實(shí)論爭(zhēng)的呼應(yīng),都可以看作是它的嘗試。同人刊物的簡(jiǎn)易樣式(圖文并茂,設(shè)計(jì)樸素)和低廉的定價(jià)(從第一期15法郎慢慢漲到最后一期50法郎),則明確表示出它面向群眾而非特定知識(shí)分子讀者的意圖。

其次,也許是更重要的一點(diǎn),《邏輯的反抗》中對(duì)被壓迫人民的研究直接跳脫出了、并且質(zhì)疑和挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)左翼理論的革命史觀。我們知道,從十九世紀(jì)以來(lái),左翼思想反復(fù)指認(rèn)著歷史和革命的主體:無(wú)產(chǎn)階級(jí)、人民、全世界受苦的人。在左翼組織、政黨和知識(shí)分子中,也隨之形成了一整套關(guān)于工人、無(wú)產(chǎn)階級(jí)、勞動(dòng)人民的“真理性”論述:是的,受壓迫的人總是在反抗,這種反抗要從自發(fā)走向自覺(jué),就需要有階級(jí)意識(shí),有了意識(shí),一個(gè)階級(jí)就從自在進(jìn)入到自為狀態(tài),而這種意識(shí)不可能自然產(chǎn)生,所以革命階級(jí)需要組織的領(lǐng)導(dǎo)、思想的灌輸……總之,在這種敘事中,反抗者既是主體,卻又是“無(wú)知”的,需要外來(lái)的教育,才能完成歷史的使命。這一隱含的悖論統(tǒng)治著二十世紀(jì)大量存在的工人運(yùn)動(dòng)史、工會(huì)史和革命政黨史的的敘事。但《邏輯的反抗》卻要甩開(kāi)這樣的革命“邏輯”,甩開(kāi)強(qiáng)加在反抗者身上的“無(wú)產(chǎn)階級(jí)”定妝像。

這里就說(shuō)回到朗西埃了。朗西埃本是路易·阿爾都塞課堂上的優(yōu)異哲學(xué)生,師生多人合著的《讀<資本論>》(Lire le Capital)的初版本中,就有朗西埃所撰的一章。然后,在“結(jié)構(gòu)不上街”的五月風(fēng)暴中,朗西埃決定和老師決裂,后來(lái)發(fā)表了小冊(cè)子《阿爾都塞的教訓(xùn)》。阿爾都塞強(qiáng)調(diào)歷史是一個(gè)無(wú)主體的過(guò)程,只有通過(guò)馬克思主義的“科學(xué)”才可以嘗試把握。在青年朗西埃看來(lái),這一學(xué)說(shuō)不僅沒(méi)有留給反抗的主體性以地位,而且隱含著知識(shí)的不平等。質(zhì)言之,如此對(duì)科學(xué)的定義本身,就是一種不平等。反對(duì)“哲人追求科學(xué)、人民屬于意識(shí)形態(tài)”的隱形等級(jí),朗西埃脫離傳統(tǒng)左翼的政黨和話(huà)語(yǔ)體制,投身于新的“工人階級(jí)”研究。值得一提的是,在《讀<資本論>》的再版中,朗西埃的一章消失了,阿爾都塞在自己的晚年回憶錄中則這樣回應(yīng)了學(xué)生:“……我非常享受閱讀朗西埃的那本小冊(cè)子,基本上說(shuō),它很誠(chéng)實(shí),具有深切的真誠(chéng),理論上和政治上也(在某種程度上)可以接受……[但]我一直相信,在法國(guó),沒(méi)有其他組織,我強(qiáng)調(diào),沒(méi)有其他組織,可以提供和共產(chǎn)黨內(nèi)長(zhǎng)期生活所等量齊觀的政治斗爭(zhēng)教育和經(jīng)驗(yàn)”(《來(lái)日方長(zhǎng)》英譯本233頁(yè))。但是,朗西埃的“反抗”恰恰在說(shuō):這種教育和經(jīng)驗(yàn)本身是不是一種不平等的新形式?

工人階級(jí):這是經(jīng)典馬克思主義指認(rèn)的歷史發(fā)展的火車(chē)頭,在傳統(tǒng)左翼的歷史觀中近乎神學(xué)的存在,革命思想和組織一次次要把人類(lèi)命運(yùn)的鑰匙交到它手中。但同時(shí),這個(gè)階級(jí)的一切生活又被認(rèn)為是在各種“反動(dòng)意識(shí)形態(tài)”的侵蝕和控制之下,所以它的直接體驗(yàn)不可靠,它需要領(lǐng)導(dǎo)、教育、把關(guān)、提煉,他需要先鋒隊(duì)。那么,在七十年代,朗西埃和《邏輯的反抗》作者們是怎樣研究工人階級(jí)的呢?第一期上有朗西埃爾與人合作的關(guān)于法國(guó)工人參加1867年“世博會(huì)”的論文,直接跨越工人文化和資產(chǎn)階級(jí)文化的區(qū)隔;另外還有Geneviève Fraisse的文章討論1848年女工如何在公共領(lǐng)域發(fā)言。第二期上,朗西埃爾的文章劍指無(wú)產(chǎn)階級(jí)專(zhuān)政的概念。第四期上,他批判性地檢討工會(huì)及工聯(lián)主義的歷史傳統(tǒng)。第五期上,另有作者發(fā)現(xiàn)圣西門(mén)主義秘密結(jié)社中“有名無(wú)姓”的女工。第六期上,又是Fraisse,從喬治桑和文學(xué)史中,追問(wèn)哪個(gè)女性在書(shū)寫(xiě),哪種女性在言說(shuō)。第七期的朗西埃文章尤其具有刺激性,以“快樂(lè)時(shí)光”(bon temps)為題,講述十九世紀(jì)法國(guó)工人活躍在空想社會(huì)主義等社團(tuán)之中,“僭越”階級(jí)界限,進(jìn)入布爾喬亞的夜生活,以自己的方式尋求文化享樂(lè)、身心解放和性愉悅。正是這樣的新銳研究為朗西埃帶來(lái)了極大爭(zhēng)議,甚至使他在英語(yǔ)世界遭遇工人運(yùn)動(dòng)史學(xué)者的譴責(zé)。因?yàn)椋凑諅鹘y(tǒng)馬克思主義的觀點(diǎn),朗西埃研究的某些現(xiàn)象只能歸入“錯(cuò)誤意識(shí)”的范疇,是工人階級(jí)受到了“精神污染”的證據(jù),而不能代表“獲得”了階級(jí)意識(shí)之后的革命性反抗。但在朗西埃看來(lái),這種無(wú)產(chǎn)階級(jí)論等于要求“工人必須有工人的樣子”、“女工必須像個(gè)女工”,變相強(qiáng)化了資本主義世界的勞動(dòng)、資本、知識(shí)的不平等分工,而且還給予黨、工會(huì)和知識(shí)分子以革命意識(shí)的壟斷者地位。工人階級(jí)早在自身的歷史境遇中開(kāi)始了各式各樣的反抗。為什么工人像布爾喬亞一樣“頹廢”、享樂(lè)、性自由就不是一種反抗呢?這些對(duì)階級(jí)、文化、性別壁壘的橫跨,正孕育著新的平等及其主體性“邏輯”。當(dāng)朗西埃他們徹底打破了工人生活史和無(wú)產(chǎn)階級(jí)意識(shí)之間的區(qū)隔,他們就揭示出以往革命話(huà)語(yǔ)所遮蔽的陰影地帶,工人把強(qiáng)加在自身之上的工人身份、形象、文化和“利益”取消掉的時(shí)刻,才是工人成為主體性的時(shí)刻。可以說(shuō),“五月”的遺產(chǎn)在《邏輯的反抗》中漸次結(jié)出了一種新的激進(jìn)平等觀。

朗西埃同一時(shí)期的專(zhuān)著《無(wú)產(chǎn)者之夜:工人夢(mèng)想檔案》(La Nuit prolétaires: Archives du rêve ouvrier ,1981)恰建立在他對(duì)十九世紀(jì)法國(guó)工人留下的歷史檔案的再發(fā)現(xiàn)之上。我們習(xí)慣于把工人身份限定在某一場(chǎng)域:勞動(dòng)分工的場(chǎng)域、革命行動(dòng)的場(chǎng)域、消費(fèi)文化的場(chǎng)域,等等。但朗西埃認(rèn)為這是對(duì)“可感知世界”的不平等“分配”。五月風(fēng)暴及其前后的工人運(yùn)動(dòng)提示我們,必須顛覆工人主體性的時(shí)(八小時(shí)內(nèi)、八小時(shí)外)空(工廠-家庭)切割。回溯1830年以來(lái)一批法國(guó)工人的生活世界,朗西埃直言,“夜”和“夢(mèng)想”這樣的詞,在他的標(biāo)題中絕不是隱喻。我們都知道十九世紀(jì)工人的悲慘生活,他們?nèi)绾问鼙M剝削,飽嘗壓迫。但“問(wèn)題是我們必須穿越這一形象和說(shuō)法,進(jìn)入這本書(shū)主角們的思想(raisons)和夢(mèng)想(rêves)”(法文版序言,7頁(yè))。工人們受著勞苦,但他們也寫(xiě)詩(shī),并和雨果通信。他們辦俱樂(lè)部,搞刊物,聚飲,參加秘密結(jié)社。有個(gè)工人學(xué)上了希伯來(lái)語(yǔ),這對(duì)他有任何一點(diǎn)用處嗎?沒(méi)有,但工人為什么不能做一點(diǎn)“無(wú)用”之事呢?當(dāng)然,他們也用語(yǔ)言抗議,用身體戰(zhàn)斗,用自己的腦子思考,接受各種思潮和運(yùn)動(dòng)的影響。從正統(tǒng)工人運(yùn)動(dòng)史的角度看,這像是科學(xué)社會(huì)主義出現(xiàn)之前的混亂前史。但對(duì)朗西埃來(lái)說(shuō),問(wèn)題的關(guān)鍵不是他們究竟受困于哪種“錯(cuò)誤思想”——圣西門(mén)主義、傅立里葉主義、宗教神秘主義、虛無(wú)黨,等等——而是他們已然在實(shí)踐著一種平等。左翼為無(wú)產(chǎn)者賦予身份之“名”,反而掩蓋了無(wú)名的“平等”主體性。配合這本奇書(shū)的《無(wú)產(chǎn)者及其重影》一文也轉(zhuǎn)載在了《邏輯的反抗》第十三期。

在1978年,《邏輯的反抗》發(fā)行了紀(jì)念五月風(fēng)暴十周年的專(zhuān)刊。紀(jì)念的形式仍然是拋出一系列新的追問(wèn),一面辯論五月的遺產(chǎn),一面針對(duì)法國(guó)政治的新形勢(shì),當(dāng)時(shí)主流左翼政黨紛紛向中間派立場(chǎng)轉(zhuǎn)移,正如上一篇文章提到的,去政治化的浪潮已經(jīng)來(lái)臨。我還提到過(guò),朗西埃爾認(rèn)為思潮的轉(zhuǎn)向和激進(jìn)平等實(shí)踐的失落有關(guān)。而面對(duì)社會(huì)黨力推的所謂“共同綱領(lǐng)”(Programme commun),該刊物認(rèn)為這是一次“文化妥協(xié)”。最終,刊物堅(jiān)持到了1981年末,然后漸漸被當(dāng)代史掩埋,和十九世紀(jì)的工人之夜一樣,歸入重影/陰影。但正是這段“五月之后”的思想和政治試驗(yàn),奠定了一種激進(jìn)平等觀,在今天以朗西埃哲學(xué)/美學(xué)的方式持續(xù)挑戰(zhàn)我們的所謂共識(shí)。在2008年的一次訪談中,他如是說(shuō):“我思想的核心是知識(shí)平等,這意味著,不管是誰(shuí),不管他/她要看待和思考任何東西,他/她都有能力去知道如何去看待、如何去思考”。這一平等觀,正因其激進(jìn)性和徹底性,必將繼續(xù)激發(fā)辯論,也值得我們反復(fù)去重溫它在“五月”和“五月之后”的爭(zhēng)議性源起。

阿蘭·巴丟和“斷代”的概念

“現(xiàn)在是前夜”(Cependant c’est veille)。又是蘭波的詩(shī),這一句,來(lái)自《地獄一季》中的《永別》,出現(xiàn)在了法國(guó)當(dāng)代哲學(xué)家、68分子阿蘭·巴丟的《主體理論》(Théorie du sujet)的最后一頁(yè)。08年初冬,我和同學(xué)一起啃讀這本1982年著作的法文原版,因?yàn)槟菚r(shí)候連英文譯本都沒(méi)有。直到巴丟的后期哲學(xué)論述尤其是《存在與事件》產(chǎn)生巨大理論影響之后,人們才重新發(fā)現(xiàn)了作為早期著作的《主體理論》。和《邏輯的反抗》一樣,這又是一部經(jīng)歷過(guò)遺忘又重新得到重視的“五月之后”思想試驗(yàn)之作。《主體理論》以巴丟的講座為展開(kāi)形式,第一講是1975年一月,最后一講是1979年六月,而前言則寫(xiě)于1981年七月。時(shí)間跨度正好和《邏輯的反抗》相重合。我曾在《主體理論》的中文書(shū)評(píng)(《七十年代:政治消逝的時(shí)刻》,《書(shū)城》2010年八月)中強(qiáng)調(diào),那是一個(gè)“政治消逝的時(shí)刻”;從上篇文章中我們也可以看到,七十年代末是五月的真正終結(jié)。是的,根據(jù)巴丟的哲學(xué),真正的政治必然有其消逝,“所有的主體都是政治性的,因此只有很少的主體,很少的政治”(法文版46頁(yè))。

“現(xiàn)在是前夜”。當(dāng)巴丟引用蘭波作結(jié)的時(shí)候,他針對(duì)“五月”的消逝所要表達(dá)的并非絕望和虛無(wú),而是一種歷史的沉重,“身處前夜的耐心”。法國(guó)重要出版人Eric Hazan在2008年采訪巴丟時(shí)就請(qǐng)他回憶70年代法國(guó)毛派的錯(cuò)綜歷史及其消散。當(dāng)被問(wèn)到為什么當(dāng)年的許多激進(jìn)分子今天都變成了支持薩科齊的極端保守派時(shí),巴丟有力地回答,因?yàn)橛性S多“毛派”在70年代初認(rèn)為革命很快就會(huì)成功,自己很快就會(huì)掌權(quán),他回憶起一位左翼領(lǐng)袖在退出之前對(duì)他說(shuō),“這個(gè)國(guó)家很平靜”。他對(duì)這些“雄心勃勃的人”的“叛教行為”以及“叛變”之后的不甘寂寞一點(diǎn)都不意外。但對(duì)巴丟來(lái)說(shuō),忠實(shí)于“五月”意味著“萬(wàn)里長(zhǎng)征”和繁重的工作,有信心、不自欺,對(duì)抗各種去政治化的虛無(wú),而又不把自己變成時(shí)代的激情“質(zhì)料”。這種對(duì)主體性的要求,和朗西埃以激進(jìn)平等為基礎(chǔ)的主體性理論相比,顯出不同的質(zhì)地,有別樣的歷史感。因此,我在此不再重復(fù)在當(dāng)年書(shū)評(píng)中已有的介紹和概述,而想聚焦在這本五月之后著作中的一個(gè)概念:斷代。

對(duì)于巴丟,斷代絕非歷史編纂的一般操作,而是內(nèi)在于主-客觀歷史的“力量”(la force),內(nèi)在于革命主體性的涌現(xiàn)、構(gòu)造和延續(xù)。質(zhì)言之,斷代就是主體的歷史充實(shí),對(duì)抗著時(shí)間的空洞(vide)結(jié)構(gòu)。同時(shí),它意味著一種一分為二的辯證運(yùn)動(dòng),在其中,“進(jìn)程-主體”(processus-sujet,63頁(yè))。巴黎公社就是這樣一個(gè)斷代時(shí)刻,它總結(jié)了十九世紀(jì)的抗?fàn)巶鹘y(tǒng),這一無(wú)產(chǎn)階級(jí)對(duì)抗國(guó)家的主體性又開(kāi)啟一個(gè)新的、尚無(wú)答案的歷史過(guò)程。到了列寧所領(lǐng)導(dǎo)的十月革命,這一始于巴黎公社的歷史過(guò)程得到了“結(jié)算的第二次時(shí)間”(同上),新的主體性——列寧黨——既是完成,又是新開(kāi)始。那么,哪一個(gè)事件/時(shí)間又會(huì)是革命政黨政治這一進(jìn)程-主體的“結(jié)算”(bilan)斷代呢?每一次斷代都打開(kāi)辯證的雙重時(shí)間,既是第二次譜寫(xiě),又是臨時(shí)性決算(64頁(yè))。

在這一視野下,巴丟又是如何回憶“五月”的呢?五月風(fēng)暴是否就是十月革命之后的又一次斷代?關(guān)于五月風(fēng)暴,親歷者巴丟看到了“獨(dú)一無(wú)二的強(qiáng)化,全新的激進(jìn)化”,“成千知識(shí)青年在工廠的扎根”,以及“這種強(qiáng)化的最起碼的組織形態(tài)(appareillage)”。但同時(shí)他也看到了“這種強(qiáng)化和這種組織的虛弱的標(biāo)幟,反抗之中不可克服的稀釋性”(60頁(yè))。顯然,巴丟是立足于“五月之后”法國(guó)乃至全球現(xiàn)實(shí)來(lái)表達(dá)他對(duì)自身歷史的體會(huì)的:一面是探索的繼續(xù),一面是政治的消亡。而正如前文提到的,很多人在轉(zhuǎn)向。是的,政治主體從來(lái)是稀少的。

斷代即主體的堅(jiān)持和忠誠(chéng)。對(duì)什么的忠誠(chéng)?對(duì)“事件”。顯然,“五月之后”塑造了巴丟的斷代概念,而這一概念又預(yù)備了他后來(lái)的“事件”理論和“忠誠(chéng)”倫理學(xué)。“事件-主體”是不可估量的時(shí)間。巴丟對(duì)主體性斷代的持續(xù)激情來(lái)自于他對(duì)五月的忠誠(chéng)和反思。有了這重背景,他在2005年所完成的對(duì)“世紀(jì)”的另類(lèi)斷代就不難理解了。他所斷代出的“世紀(jì)”是一個(gè)短世紀(jì),但也不同于霍布斯鮑姆等歷史學(xué)家對(duì)短二十世紀(jì)的斷代。這個(gè)世紀(jì)始于十月革命。在一次講座中,巴丟曾通俗地說(shuō),在他所定義的短二十世紀(jì)中,不僅存在著不同的世界,更重要的是存在著不同的對(duì)世界的想象。它的終點(diǎn)劃在哪里呢?恰是《主體理論》所面對(duì)的那個(gè)歷史時(shí)刻。在《世紀(jì)》中他明確表示:“可以肯定,文革(的結(jié)束)標(biāo)志著一個(gè)完整過(guò)程的關(guān)閉,這個(gè)過(guò)程的中心物是黨,它的主要政治理念是階級(jí)的概念”(《世紀(jì)》法文版,93頁(yè))。階級(jí)政黨的終結(jié),在他看來(lái),就是“革命世紀(jì)”的終結(jié)。所以巴丟對(duì)“短二十世紀(jì)”的“斷代”是以“七十年代”作為終點(diǎn)。但回到他最初的斷代概念及其“一分為二”,我們自然會(huì)明白,這一終點(diǎn)也意味著一個(gè)新的進(jìn)程:我們必須探索、尋覓、開(kāi)啟新的“進(jìn)程-主體”。對(duì)有些人來(lái)說(shuō),“五月之后”是幾個(gè)月或幾年,對(duì)巴丟來(lái)說(shuō),“五月之后”還在繼續(xù),可能是幾十年甚至幾世紀(jì)。

巴丟和朗西埃對(duì)主體性的不斷闡發(fā)說(shuō)明他們分享并堅(jiān)持著五月風(fēng)暴的遺產(chǎn),但兩人的思想面向又明顯不同。一面是打破分工和感知差別的平等,一面是對(duì)事件-進(jìn)程的忠誠(chéng)。在2008年,我有幸親自向朗西埃爾請(qǐng)教他和巴丟哲學(xué)進(jìn)路上的異同。朗西埃表示,雖然他研究工人史和審美史,但對(duì)“斷代”問(wèn)題并無(wú)興趣。他對(duì)“事件”和“忠誠(chéng)”也表達(dá)了謹(jǐn)慎態(tài)度,因?yàn)橐坏┯羞@樣的設(shè)定,我們就不得不追問(wèn):誰(shuí)可以認(rèn)定“事件”?又如何來(lái)確認(rèn)“忠誠(chéng)”?在朗西埃看來(lái),“事件”無(wú)法擺脫事后追認(rèn)的時(shí)間差,因而也暗示了一個(gè)有特權(quán)的追認(rèn)(“忠誠(chéng)”)主體,這個(gè)主體很可能是哲人-革命家的翻版,他同樣不感興趣。而反過(guò)來(lái)看,朗西埃的理論激進(jìn)性則不免讓人聯(lián)想到無(wú)政府主義。巴丟也在不同場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)過(guò),真正的政治終究是需要具體的組織工作,因此政治的主體也必有其歷史形態(tài)。由此,我們可以看到,他們代表了五月風(fēng)暴所開(kāi)啟的思想能量在當(dāng)代發(fā)展出的兩種不同模式。當(dāng)巴丟和朗西埃爾的理論成為重要理論資源的今日,我們更應(yīng)細(xì)致地辨認(rèn)它們?cè)谖逶轮蟮能壽E。而如何在兩者之間進(jìn)行辯證,產(chǎn)生對(duì)話(huà),則將是當(dāng)代理論的持續(xù)挑戰(zhàn)。

并非結(jié)語(yǔ):杰姆遜的斷代和我們

弗雷德里克·杰姆遜(Fredric Jameson)

在談到巴丟的斷代觀時(shí),美國(guó)學(xué)者Eleanor Kaufman曾把他的“短世紀(jì)”和杰奧瓦尼·阿瑞基(Giovanni Arrighi)的“漫長(zhǎng)二十世紀(jì)”加以對(duì)比。阿瑞基的斷代以世界資本主義發(fā)展的周期為依據(jù),在Kaufman看來(lái)更接近傳統(tǒng)“馬克思主義模式”,而巴丟的斷代來(lái)自對(duì)新主體性的“欲望”,幾乎是以“拉康式”的“真實(shí)”為意旨。通過(guò)這一對(duì)照,巴丟的斷代與歷史唯物主義的不同昭然若揭。那么,基于馬克思主義辯證史觀的六十年代斷代,又會(huì)來(lái)自于誰(shuí)呢?

Kaufman的文章中也對(duì)比了巴丟和弗雷德里克·杰姆遜(Fredric Jameson),因?yàn)樽鳛槲幕R克思主義的代表,杰姆遜繼承了盧卡契等人所開(kāi)創(chuàng)的文化總體批評(píng)的“斷代思想”。杰姆遜的豐贍著述中充溢著斷代的能量。比如,杰姆遜最著名的后現(xiàn)代主義文化論,就建立在“晚期資本主義”的斷代之上。再比如,他曾提出假說(shuō),認(rèn)為一切現(xiàn)代主義文藝都誕生在現(xiàn)代化已然開(kāi)始但尚未完成的過(guò)渡階段。更具體舉例的話(huà),在這一假說(shuō)之下,蘭波(又是蘭波!)的爆發(fā)性寫(xiě)作則是資本主義進(jìn)入全球帝國(guó)主義的過(guò)渡階段的詩(shī)歌-語(yǔ)言表征。在“歷史終結(jié)”的后冷戰(zhàn)語(yǔ)境之中,這種總體性斷代飽受非議,而杰姆遜在《單一的現(xiàn)代性》(A Singular Modernity)中回應(yīng):“我們不可能不斷代”。這里的“不可能不”看似說(shuō)的是一個(gè)方法論技術(shù)問(wèn)題,但其實(shí)還是指向辯證史觀的內(nèi)在必要性。要把我們自身的存在歷史化,就必須斷代。而正是這位文化斷代的批評(píng)家,寫(xiě)作了《60年代斷代》(“Periodizing the 60s”)一文。

《60年代斷代》發(fā)表于1984年,這又是一篇60年代文化政治落幕之時(shí)的臨淵回眸之作。該文收入于一份當(dāng)年的特刊專(zhuān)輯之中,總題為《六十年代,不辯解》(The 60s Without Apology),后也出版成書(shū)(部分章節(jié),包括杰姆遜的文章,已譯為中文,在1999年出版為《六十年代》一書(shū))。“不辯解”的標(biāo)題本身就說(shuō)明了“60年代”的文化政治遺產(chǎn)在當(dāng)時(shí)已經(jīng)遭到改寫(xiě)、誤解乃至污名化。這一專(zhuān)輯當(dāng)然以美國(guó)的六十年代為中心,但也涵蓋了全世界范圍內(nèi)同期的各類(lèi)左翼運(yùn)動(dòng)。所涉及的題目有美國(guó)左翼傳統(tǒng)、民權(quán)運(yùn)動(dòng)、女性主義運(yùn)動(dòng)、黑人武裝斗爭(zhēng)、法國(guó)68、理論變革、學(xué)生反叛、流行文藝、反殖民斗爭(zhēng)、第三世界等等,也有親歷者的回憶文章和論爭(zhēng)。作為專(zhuān)輯的總序言之一,杰姆遜的“斷代”文章既不愿成為“懷舊的紀(jì)念”,當(dāng)然也拒斥 “慘兮兮的公共懺悔”(“Periodizing the 60s”見(jiàn)The Ideology of Theory: Essays 1971-1986, Volume 2. Syntax of History, 178頁(yè)),而尤其彰顯一種總體性的反思視野:對(duì)六十年代的斷代,也正是因?yàn)榱甏旧韮?nèi)在地提出了斷代的難題性。我想以這一斷代來(lái)結(jié)束本文,并不是視其為指歸,而是希望為“五月之后”的討論提供又一個(gè)宏闊、復(fù)雜又有待爭(zhēng)議的參照系。

我以為,杰姆遜的斷代的第一個(gè)特點(diǎn)是其全球性。今天“全球六十年代”已經(jīng)不僅僅是一個(gè)廣為接受的斷代說(shuō)法,而且成為了西方學(xué)界中政治史和文化研究的一門(mén)不大不小的“顯學(xué)”。六十年代的全球性這一問(wèn)題的提出,正可以回溯到杰姆遜1984年的這一次介入。這里的所謂的“全球性”絕不能和資本主義的“全球性”(世界資本體系)相混淆。六十年代之所以是全球的,是因?yàn)樗摹爸T多開(kāi)端”都來(lái)自于“第三世界”的崛起(180頁(yè)),這一點(diǎn)也是杰姆遜首先強(qiáng)調(diào)的,當(dāng)然也會(huì)立刻讓我們聯(lián)想到上篇文章中談到的五月風(fēng)暴的第三世界主義。而隨著“第三世界”的崛起,全球各地的激進(jìn)社會(huì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生了以往不可思議的聯(lián)動(dòng)性和組合性。在資本主義中心的運(yùn)動(dòng)(比如杰姆遜所討論的法國(guó)、美國(guó)情況)和在亞非拉的斗爭(zhēng)(他特別提到越南戰(zhàn)爭(zhēng)、古巴輸出革命和非洲解放運(yùn)動(dòng))是息息相關(guān)的,這也就是杰姆遜所謂的“他者的政治”。當(dāng)然“他者”不僅包括第三世界人民,也包括一切被壓抑、在斗爭(zhēng)的主體:女性、少數(shù)族裔、非傳統(tǒng)性向、“文明”之外的“瘋癲”等等。

因此,六十年代的全球性并不是指某種整齊劃一,而是各自具有異質(zhì)性的運(yùn)動(dòng)之間的對(duì)視、“經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)”和互相交流。這就引發(fā)出杰姆遜斷代的第二大特點(diǎn)——“境遇”。他的博士論文就是研究薩特的戲劇、文學(xué)和哲學(xué)風(fēng)格,他的辯證史觀中也始終包含著寶貴的薩特式境遇之維。杰姆遜明白,斷代這一概念之所以不受歡迎,是因?yàn)樗偨o人以大而化之、一刀切的印象。但他的斷代卻以六十年代的“境遇”為前提。這一“境遇”內(nèi)在地提出“何為時(shí)期”“何以斷代”的問(wèn)題。對(duì)于境遇和分期,杰姆遜的簡(jiǎn)要回答是:“這里的‘時(shí)期’并不是指無(wú)所不在、整齊劃一的思考和行動(dòng)的共同風(fēng)格或方式,而是指一種客觀境遇的分享,針對(duì)這一境遇,一整套不同的創(chuàng)造性回應(yīng)和創(chuàng)新得以成為可能,但又時(shí)時(shí)處于這一境遇的結(jié)構(gòu)性限制的內(nèi)部”(179頁(yè))。不論是政治動(dòng)蕩、青年反文化、法國(guó)理論大爆炸、媒介革命與“符號(hào)”生產(chǎn)、新美學(xué),還是中蘇爭(zhēng)議、毛派的擴(kuò)散、美國(guó)民權(quán)成就和越南游擊戰(zhàn)法,都是境遇的一部分。杰姆遜暗示,后結(jié)構(gòu)主義,作為六十年代的成果之一,重視“互文”現(xiàn)象中“隨機(jī)的、來(lái)到手頭的各種聚陣”所“形成和瓦解的新文本”(193頁(yè)),而六十年代的歷史實(shí)踐也具有這樣“形成和瓦解”、“重構(gòu)和錯(cuò)位”的境遇感。那么,六十年代之為境遇又是如何閉合的呢?

由此我們就進(jìn)入到杰姆遜斷代的第三個(gè)、也是最有爭(zhēng)議性的特點(diǎn):多元決定論和最終決定論的辯證關(guān)系。正如他所強(qiáng)調(diào)的,多元決定論正是六十年代的核心理論成就,來(lái)自于阿爾都塞的馬克思主義探索。針對(duì)簡(jiǎn)單、粗暴乃至庸俗的經(jīng)濟(jì)決定論,阿爾都塞所闡發(fā)的多元決定論以為,歷史是由許多“半自律”領(lǐng)域或環(huán)節(jié)互相制約、互相影響又不平衡發(fā)展所組成的復(fù)雜結(jié)構(gòu),絕不是經(jīng)濟(jì)這一場(chǎng)域(生產(chǎn)力、生產(chǎn)關(guān)系)決定一切。事實(shí)上,哪怕是再簡(jiǎn)單不過(guò)的社會(huì)現(xiàn)象都會(huì)涉及到幾乎難以窮盡的多元決定。因此,在某些情境和行動(dòng)中,“政治優(yōu)先”,“文化起決定作用”,“邊緣反制中心”都是大有可能的。五月風(fēng)暴發(fā)生在資本主義的穩(wěn)定核心區(qū),落后殖民地爆發(fā)社會(huì)主義運(yùn)動(dòng),這樣的新境遇都應(yīng)從多元決定論來(lái)理解。可以說(shuō),多元決定論是思想和實(shí)踐的雙重解放。

但是,這是否意味著最終決定因素并不存在呢?在談到六十年代的“逝去”和“失敗”時(shí),杰姆遜不動(dòng)聲色地恢復(fù)了恩格斯晚年的一個(gè)概念:“最終決定因素”(ultimately determining instance)。杰姆遜認(rèn)為,要清醒理解六十年代的遠(yuǎn)去,我們必須回到“最終決定因素”,承認(rèn)經(jīng)濟(jì)就是“最終決定因素”。他對(duì)六十年代的斷代,以“最終決定因素的回歸”為結(jié)點(diǎn)。資本主義及其世界體系的“長(zhǎng)波浪”發(fā)展周期在此被用來(lái)解釋一個(gè)創(chuàng)造性革命爆發(fā)“短周期”的結(jié)束。在八十年代,新自由主義開(kāi)始上升,跨國(guó)資本主義消化了第一世界的大眾文化和第三世界的底層反抗。“他者的政治”變?yōu)樯矸菡巍=苣愤d提到美國(guó)大眾在美軍撤離越南后的心態(tài)內(nèi)轉(zhuǎn),不再關(guān)心世界,沉入個(gè)人主義日常生活(杰姆遜所說(shuō)的當(dāng)代個(gè)人主義是指“占有式個(gè)人主義”)。而在上一篇文章中,我也提到第三世界在法國(guó)話(huà)語(yǔ)中的消失,亞非拉淪為了“苦難”的鏡頭能值和“慈善”的資助對(duì)象,不再具有及物性和相關(guān)性。回到斷代,杰姆遜認(rèn)為反思六十年代的境遇,必須有“客觀必然性”的維度:“六十年代只能這樣發(fā)生,它的機(jī)遇和失敗不可分解地糾纏在一起,帶有一個(gè)特定歷史境遇的客觀局限和客觀敞開(kāi)的印記”(178頁(yè))。

當(dāng)杰姆遜近乎冷血而又異常堅(jiān)決地祭出“歷史是必然的”(History is Necessity)這一大寫(xiě)命題時(shí),他就和朗西埃、巴丟形成了看似不可調(diào)和的對(duì)照。然而,在本文結(jié)束時(shí),不論朗西埃爾的拒絕斷代、巴丟的主體性斷代、杰姆遜的決定論斷代,都應(yīng)被看作“五月之后”留給我們的思想財(cái)富,都構(gòu)成了我們和六十年代的最終聯(lián)系。這就又回到了戈達(dá)爾電影的臺(tái)詞:“每個(gè)人必須成為自身境遇的歷史學(xué)家”。我們要成為自己的歷史學(xué)家,也必須穿越遺忘和改寫(xiě)的迷霧,必須重新置身于同那一境遇的歷史聯(lián)系之中。當(dāng)代社會(huì)的命運(yùn)是否還是“五月之后”的某種結(jié)果?我們和“五月之后”的最終聯(lián)系,不管多么稀薄和脆弱,是否具有開(kāi)啟新主體性的可能?我們是否有能力、有條件重新斷代?

- 報(bào)料熱線(xiàn): 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司