- +1

講座︱馬瑞詩:用GIS研究黃河流域的生態變遷

“黃河流域的生態演變”作為中國一個老生常談且經久不衰的研究方向,古今中外的學者有不同的看法和答案。2018年6月13日,美國匹茲堡大學歷史系世界史研究中心主任Ruth Mostern(馬瑞詩)應邀來到華東師范大學歷史系,在思勉人文樓5303學術報告廳進行關于“黃河”的一個主題報告。正如Mostern教授所說,她希望對黃河的生態有不同的解讀和看法,問題可能是“舊”的,但是方法卻是“新”的。孫競昊教授擔任主持和現場翻譯工作。

黃河流域生態研究的三種資料

講座開始之時,Mostern教授首先介紹自己的第一本英文著作《Dividing the Realm in Order to Govern’—The Spatial Organization Of the Song State(960—1276CE)》。其主要內容是通過宋代300余年的歷史來考察北宋時期的國家空間結構、地區歷程演變以及地形地貌變化等內容。在講座之中,Mostern教授卻特意挑出一個重要的部分——對黃河流域生態環境的研究,介紹她在這一問題上的新方法和新認識。

Mostern教授認為在當今中國歷史學界對黃河的研究已經較為深入,對黃河流域的水土流失、植被破壞、泥沙沉積等環境問題亦有著作頗豐,值得欣喜和肯定。但是美中不足之處的是對黃河環境史的研究沒有很好地結合其他學科門類的優勢和方法來加深對黃河的了解。她強調通過科學信息(Scientific Information)、數據庫和地理信息系統(Databases and GIS)、歷史資料(Historical Records)三者的有機結合,去研究在長時段的縱向歷史發展中黃河流域的生態變化。因為傳統的歷史資料,如正史、地方志、檔案等具有視野性的局限和不足,通過借助當代的技術和方法,進行跨學科、跨領域的交叉和互鑒,有助于對黃河這一“舊”問題,得出“新”的看法和觀點。

再者,Mostern教授希望利用方興未艾的環境史的研究視角去看待黃河變遷,認為對黃河的研究不只集中在人類本身,也不應只在客觀自然,而是突出人類和自然的互動所產生的結果。恰似部分學者對環境史的定義——從人與自然的關系中敘述歷史。而這種環境史的視角和上述的跨學科的互動可以幫助她在長達300年的宋代歷史中建立一個可靠清晰的數據庫和各種地圖,目的是為了構建一個宋代大歷史。她認為,歷史研究不能拋開歷史文獻,但是又不能完全依賴于此,她想借助歷史文獻為基點,用現代的方法來完善和充實,更加直觀地表現歷史上黃河流域的生態演變過程,在舊的問題上得出新的答案,對于這一點,她非常開心自己在這個方向上取得的進步和成果。

環境演變中的自然與人文因素

如前所述,Mostern教授認為對黃河的研究既要注重自然因素,也要注重人文因素,同時更加強調在自然因素和人文因素二者之間的互動所帶來的影響。因為只有做到了全面、客觀,才能打開黃河在宋代300余年中的清晰的演變之“門”,而不是僅僅在“門縫”中去分析局部問題和發展歷程。當然,她也承認,這只是一個很美好的期望,需要中外學者不斷的努力和堅持,但是相信對所謂“碎片化”的知識進行整合,加之古今方法和現代技術的運用,是可以“一窺全貌”,并得出更加完善和合理的解釋。

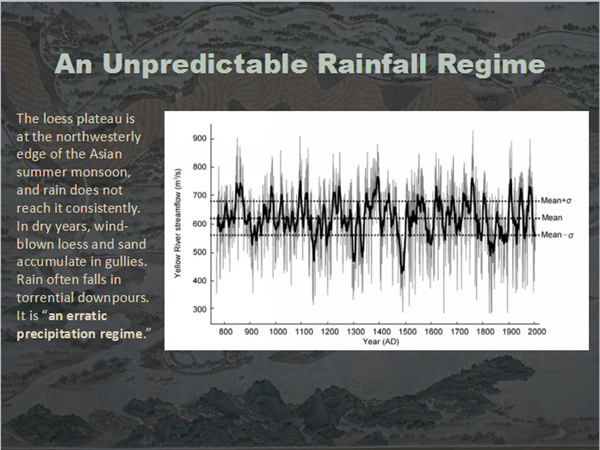

Mostern教授從黃河流域的降水、氣溫變化、泥沙沉積速率三個方面來解釋在客觀自然的作用下,黃河流域發生的生態變化。第一,季風尤其是夏季季風帶來的降水對黃河的影響。這種周期性的季風氣候導致了很多不穩定且難以預測的降水,黃土高原位于亞洲夏季季風的西北邊緣,季風帶來的降水使黃河地區的生態更具復雜性,雨季易澇成災,干季亦侵蝕或干旱。

第二,黃河流域的氣溫也受到不同原因的影響,如地形地貌、所在緯度、上中下游不同地段等,導致黃河流域的溫差較大,而這種不穩定的氣候特征對當地的環境又會產生很大的影響和不可預測的后果。第三,泥沙沉積率是伴隨著自然和人文對黃河的改變而來,從自然的角度來看,降水、氣候、原生植被覆蓋率及其品種類型等因素對泥沙的流失和沉積會有很大的影響。當水速和水量大時,流水就會沖刷河岸,使原本并不穩固的泥沙或顆粒隨河流而往下游襲去,反之則會導致流水攜帶的泥沙沉積,淤塞下游的河床,堵塞河道,以及加劇洪澇災害。

而從人文因素的角度去解讀黃河,Mostern教授因“時”制宜——以整個宋代作為時間段,研究宋和西夏之間的戰爭對黃河生態的影響。她介紹了西夏和宋的邊境,通過構建地圖來解釋宋和西夏的戰爭如何對黃河生態環境造成巨大的影響。由于兩方的交戰和敵對,使得邊界地帶變得非常敏感和緊張,雙方都想在此處獲得利益最大化,同時避免來自對方的襲擊和擾亂。宋朝在此地建筑了大量的防御工事和實行移民實邊的政策,政治和經濟的影響暫且擱置不談,建筑防御工事占用了大片土地,或是植被覆蓋之地、或是農耕之地,但是這種工事就容易導致植被減少,由此帶來的結果就是黃河附近流段容易發生改變,植被的減少導致滯留水分的能力減弱、流水的沖刷帶走大量的泥沙,尤其在黃土高原這種特殊的地形地貌和地質特征,這種影響更是被放大和加劇。移民實邊固然促進了邊境地區的開發,但是伴隨而來的開墾土地、柴薪燃燒、興建房屋等行為,使原來覆蓋地表的植被被農作物和建筑物所取代,那么導致的環境問題也就接踵而至了。

研究長時段的黃河流域自然災害

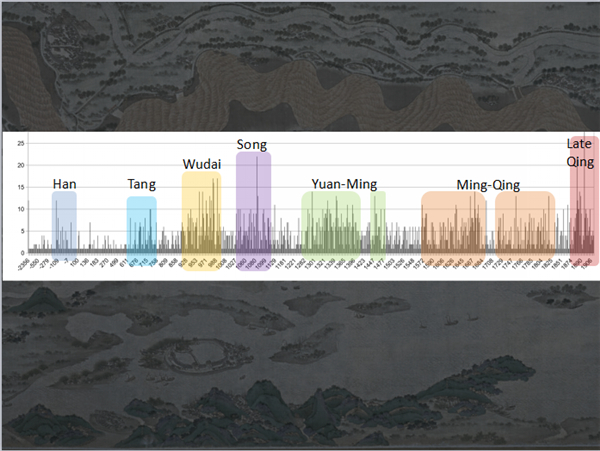

從講座開始到結束,Mostern教授一直強調自己在不斷的運用數據庫和地理信息系統(Databases and GIS)做研究,這種地理學科領域的方法借用到歷史學科的領域,使她在解釋和理解黃河問題時更加的準確和合理。目前她通過全面整理各類原始材料和二手文獻中有關黃河自然災害的記錄,建立了一個名為“沿著大禹的軌跡”的數字地圖庫,Mostern教授在此基礎上研究了黃河發生災害的主要時期。

通過分析各類數據,黃河發生災害(有史記載以來)最早是在漢代,漢代有人稱“一日之間,晝減夜增”,來形容暴雨季節黃河容易發生的洪澇災害。而到了宋代,黃河發生災害的強度達到高潮,之所以如此,則與上述提到的戰爭、森林砍伐、開荒種田等行為有很大的關系。到了明清之際,雖然災害仍然不斷,但是強度在下降,且較為平穩,結合史料,則可以看出國家應對措施的改進、對水利工程的重視以及國家實力增強所帶來的對黃河治理效果的提升。她表示將來數字地圖庫進一步完善后,還可以用來作很多其他方面的研究,并且會將數據公開給所有學者使用,這讓與會學者們非常期待。

講座最后,Mostern教授提到了清朝治河名臣陳潢、兩位歷史地理學專家譚其驤先生和史念海先生,認為他們對黃河的研究給了自己莫大的幫助,這些前輩學者為后來人做了很好的引路和鋪墊,對此她表達出深深的敬意。她真誠地表示自己是站在巨人的肩膀上進行研究,希望后來的學者能夠更好地去繼承和發揚這些觀點和知識,Mostern教授謙稱自己并沒有在這一點上提出超越前人的看法,主要還是運用新的方法和技術來指導和促進歷史學或環境史的進步和深化。

講座結束后的問答環節中,Mostern教授介紹了當前環境史的情況和她自己的一些體會。環境史作為一門新興的學科,在美國也是方興未艾,20世紀60—70年代環境史才開始作為一門獨立學科門類在美國興起并成為熱門,英文世界里Donald Worster(唐納德·沃斯特)、Robert B Marks(馬立博)、Mark Elvin(伊懋可)、J.Donald Hughes(唐納德·休斯)等人是其中的優秀學者代表。

Mostern教授認為環境史不能只關注歷史史料本身,也要更多的運用地理信息系統、數據庫、碳14等技術幫助處理和解讀史料,考察人類與自然或環境之間的互動,將自然社會和人類社會設想成一個有機結合的整體。環境史從來不能忽略人類的重要作用,但是也要把“自然”容納到這個整體中來,讓以前在歷史中若有若無的“自然”占據較之前更重要的位置,才可以更好地促進環境史的發展。最后,她強調歷史學家要和自然科學家互相合作,歷史的方法和自然科學的方法相互學習,從對方的學科特點中汲取有益的成分,如方法、技術和觀點,可以得出更多合理且具有前瞻性的理論。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司