- +1

《飛越13號房》制作人:將楊永信做成游戲,是想正視“叛逆”議題

“13號感恩治療室”。 本文圖片 紅星新聞

1月9日,一款名為《飛越13號房》的游戲在Steam平臺發行,這款小眾的國產互動電影類游戲,最高峰的同時在線人數一度達到11996人。

“13號房”是一個暗號,指向山東臨沂戒網中心里的“電擊治療室”,在這個游戲里,玩家要扮演一名“網癮少年”,在被送往虛構的“南洋感恩國際學校”后,想辦法從“楊永恩”校長的手中逃出生天。發售至今,《飛越13號房》獲得了4049條測評,其中3470條為好評,好評率接近89%。

截至目前,該游戲暫時只在Steam平臺進行發行。據制作組表示,他們正在積極推進該游戲在國內平臺發行的相關事宜。

“網戒學校”,至今依然是一個處于爭議中的話題,選擇這樣一個題材進行創作并不容易,游戲敘事主策木木(化名)坦言,制作組里有不少成員都曾有過和這類機構“打交道”的經歷,他自己就曾經被父母帶到湖南某“網戒學校”體驗過,“所以我們選擇做這個題材,肯定是希望把這個題材講清楚,要對得起自己的付出,包括自己的經歷。”

為了客觀、充分地刻畫這類機構,制作組聯系了大量親歷者、家長以及采訪過這類機構的記者。制作人小竹(化名)認為,這些機構的存在建立在親子之間缺乏溝通能力的基礎上,“很多家長面對孩子出現的問題,他們其實沒有什么解法。”制作組希望通過這個游戲,可以啟發更多人去關注和探討,幫助困境中的家庭獲得解決問題的能力,讓這個游戲的意義可以延伸到現實中。

現實和幻想

考究的跡象,在這款游戲中隨處可見。

在《飛越13號房》序章部分,玩家扮演的角色“張揚”會被送進“13號感恩治療室”,頭戴一個類似頭盔的治療儀器,接受以電擊形式進行的“感恩教育”。這一幕,被部分玩家認為是對“電擊療法”的柔和化。這些玩家指出,在故事原型的臨沂網戒中心,采用的治療方式是更令人觸目驚心的“電針灸”——將針灸針刺入特定位置,然后接通電極,以達到造成強效刺激的目的。

游戲內的“感恩治療”。

這些玩家們不知道的是,實際上,電針灸是網戒中心后期才“迭代”的新設備,根據制作組的調研和對相關紀錄片、文獻資料的查閱,發現楊永信在早期采用的并不是電針灸,“他之前用的是一個淘汰的電擊設備。”

類似的細節比比皆是,從校舍內的榮譽室、小黑屋、治療室這些外部條件,再到對家長采用的宣傳話術,以及特殊環境下的互相檢舉這類“管理手法”,幾乎都有現實原型及出處。

游戲的五個隱藏結局,是這種對照的集中表現。在這五個結局中,玩家扮演的角色因為不同的契機提前離開了這間“感恩學校”,隨后卻并沒有走出這所“學校”所帶來的陰影——“張揚”或徹底被“感化”,成為一個隨時以下跪表達服從的“好孩子”,或出現更嚴重的心理問題,在枕頭下藏刀、極度敏感易激惹,最壞的結局是這個孩子從此失蹤,生死不明。

這些隱藏結局,每一個都來自現實里已經發生過的案例,有制作組調研獲得的故事,也有制作組成員的親身經歷。相比之下,游戲里那個揭穿校長,所有人一起離開的正式結局,反而是被虛構出來的幻影。

對于這個游戲結局,木木概括為孩子們重新獲得了快樂的青春,“每一個孩子都回歸正常,輟學的重新上了學,然后跟家長也進行了和解。”而在他們的調研對象中,那些曾被送入這類機構的孩子,沒有哪一個真的迎來過這樣的改變,“很多孩子他們一直都沒有走出來。”

這個由制作組設定的正式結局,被命名為“最終的幻想”,在木木和小竹看來,它代表了一種現實中還不曾實現的期盼,“以前的傷痕被解決了,家庭的有效溝通被建立以后,家庭能變得良性,我們希望著這樣的結局終究能夠發生,或者至少,以后我們和孩子之間不會出現這樣的問題。”

不曾治愈

2009年,央視新聞調查欄目曾播出節目《網癮之戒》,央視記者對在座的把孩子送入臨沂網戒中心的家長們拋出過四個疑問,讓家長們通過舉手的方式進行回答。

面對“是否曾經對孩子使用過暴力”“是否只忙自己的事情,曾經忽略過孩子”“是否不懂如何和孩子交流,用語言刺傷過他們”這一系列問題,在座的幾十名家長,幾乎都舉起了手。

《網癮之戒》節目。

這一幕,被幾乎一模一樣地搬進了游戲《飛越13號房》的最后章節中。十幾年過去,不少新生代的網友對這荒誕的場面難以理解,“太假了”,是他們對游戲中這一幕的評價。

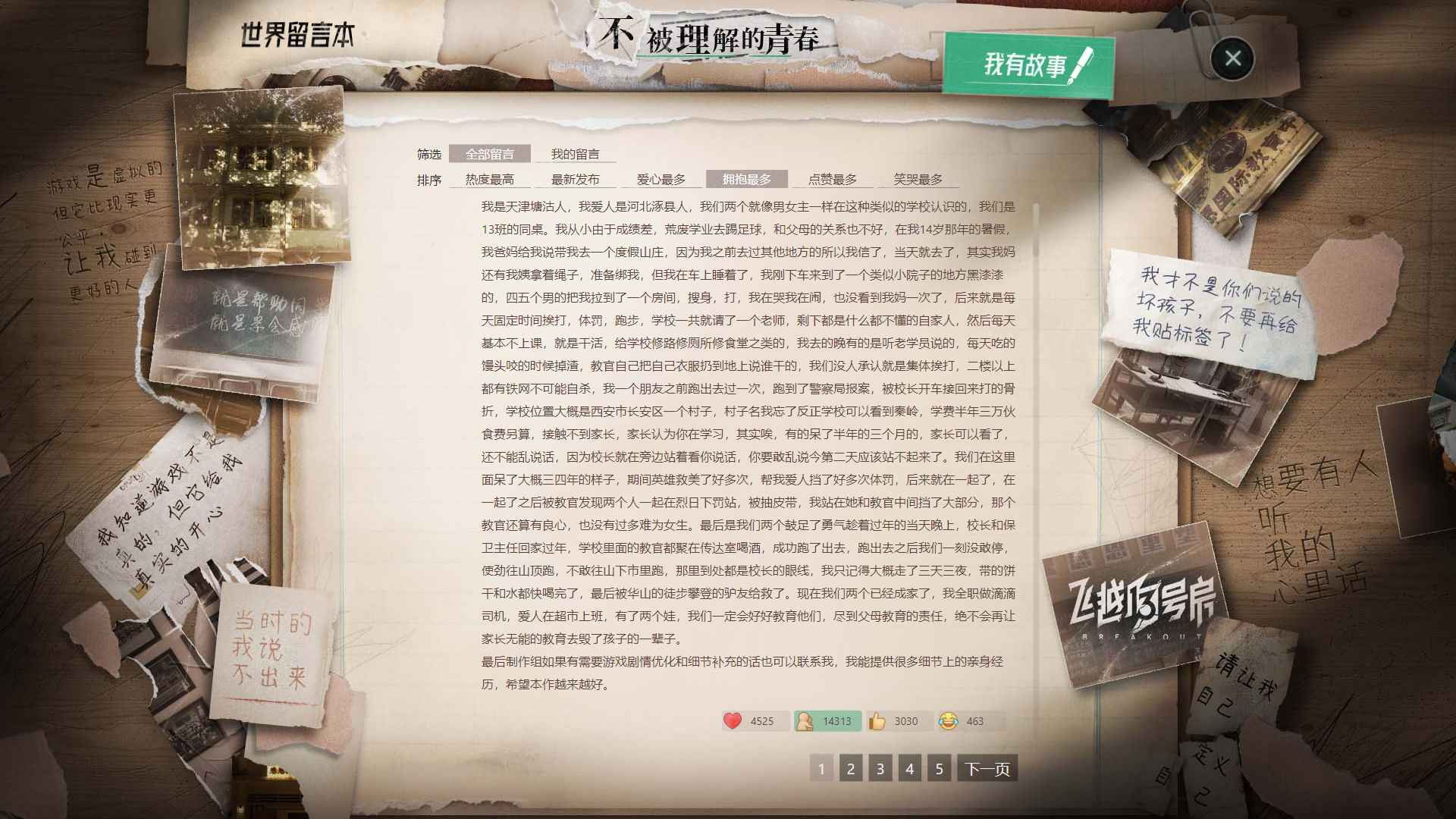

但荒誕的故事,真切發生過。在《飛越13號房間》游戲主界面內,右下角有一個留言簿樣的圖標,點進去之后,和游戲評測區截然不同的留言躍然眼前,這些留言中,很大一部分來自曾經被送進“網戒學校”的當事人們,他們在這個有大量“同類”的安全空間內,揭開各自的傷口,互相療愈。

《飛越13號房》游戲界面。

這些被分享出來的故事,用觸目驚心來形容并不為過,好在除了這些故事,“釋然”“加油”“堅持”這些自我鼓勵、互相鼓勵的字眼也隨處可見。值得注意的是,在這個世界留言板的UI設計上,除了常規的點贊圖標,制作組還加入了“擁抱”“愛心”,讓善意和安慰可以被一次簡單的點擊傳遞。

截至2023年2月13日,獲得“擁抱”最多的留言,出自一位老家天津塘沽的玩家。他說14歲那年的暑假,自己突然被塞進一輛車里拉走,“四五個男的把我拉到了一個房間,搜身,打,我在哭我在鬧,再也沒看到我媽一次了,后來就是每天固定時間體罰,跑步”。在“網戒學校”的日子里,他邂逅了如今的愛人,兩個人互相支撐著走過那段黑暗的日子,如今已經成家并育有兩個孩子,立志要“好好教育他們,盡到父母教育的責任,絕不會再讓家長無能的教育去毀了孩子的一輩子”。

小竹告訴紅星新聞,“世界留言本”這個功能原本不在他們規劃之內,“我們從用戶階段測試階段開始,就發現有大量的用戶在測完之后愿意跟我們很深的聊,因為他們會有相同的經歷,或者他們被里面各種各樣的情節或者故事的結局觸動。”

“世界留言本”內玩家留言。

在發現《飛越13號房》游戲的預告片、游戲視頻的評論區里,都會有大量用戶的分享和交流后,制作組決定在游戲里設置一個可以讓大家互相討論的區域。對于這些玩家們來說,這種由共同經歷帶來的討論氛圍,要比普通的互聯網場景更加安全,“比如你30多歲還在講高中時受的委屈,大家可能覺得你太矯情了,沒有一個安全的環境,能夠敞開心扉,或者說在一個有效的情緒場里面來傾訴這些事情。”

對于玩家們的這種“特殊”需求,木木總結為:“就像我們結局寫的一樣,就是游戲結束了,但是(傷害)現實中還在繼續。”

“網戒學校”的必然性

木木曾經差點被送進“網戒學校”,這也是至今橫在他心里的一處隱痛。

木木回憶,中學時因為遭遇了校園暴力,成績從年級前十滑落到倒數第一。由于和家長之間缺乏良性的互動,他只能逃向虛擬的網絡世界尋求慰藉。彼時《魔獸世界》在國內剛剛興起,木木說,自己在游戲中獲得了尊嚴和友誼,得以從校園暴力的痛苦中得到喘息,“魔獸世界對我算是進行了拯救吧”。

然而在家長、老師眼中,木木打游戲和成績下滑成為一對因果,“他們只會問你到底怎么了,為什么成績下降了?是不是因為玩游戲玩的?”后來木木的父母在電視上看到湖南某“網戒學校”的廣告,遂帶他前往考察報名,木木只好努力表現得“聽話”,最終在那個“學校”看了一圈就跟著父母返回家中,回憶起這段過往,木木調侃自己“我慫得比較快”。

《網癮之戒》節目。

開始《飛越13號房》的籌備工作以后,木木對這類“網戒學校”有了更深入的認知。在看《網癮之戒》的時候,央視記者和楊永信之間的一次對話讓他印象深刻,記者問他如果孩子們只是以不被電為目的而偽裝,治療是否還有效?楊永信回答稱:“如果你的這種行為,能夠偽裝一輩子的話,是不是也很好?”

在木木看來,這些機構的核心并不是“解決問題”,而是讓孩子們表現得聽話,“主打的是治療叛逆行為矯正,不管是早戀、多動、不愛學習,甚至吃飯吃不干凈諸多原因,只要家長認為孩子有問題就需要被矯正。”

而“網戒學校”正是基于家長們的這種心態,一方面通過心理學等建立家長對機構的信任感,另一方面則強調家長、孩子都沒有責任,責任來自游戲、網絡等“外界誘惑”,讓家長覺得得到了認同,“都是別人的問題,不是我的問題,那在這兒能夠解決這個問題。”

至于缺乏正確親子溝通方式、孩子可能在學校等環境中所面臨的困境等真正需要被關注的問題,則被淹沒在“讓孩子聽話”的表象之下。家長們每年付出數萬元的高昂學費,以此消解自己在家庭教育中的無力感,反而把孩子推得更遠。

這些問題,正是包括小竹、木木在內的制作組成員們,希望通過《飛越13號房》呈現的,在他們看來,如何找到讓代際之間可以良性交流的方法,解決“叛逆”標簽背后真正的癥結,是亟待社會公眾正視的議題,“找到方法來解決這些孩子的問題,這件事兒直到今天也依然值得被討論。”

(原標題:《<飛越13號房>制作人:將楊永信做成游戲,是想解決“叛逆”癥結,自己險些被送進網戒學校》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司