- +1

希望與悲劇——失敗的魏瑪德國的另一面

1920年,德國達達主義藝術家、攝影蒙太奇的先驅,漢娜·赫希(Hannah H?ch)通過剪輯并粘貼一些報紙刊物上的圖片,完成了拼貼畫作品——《用達達廚刀切開德國最后的魏瑪啤酒肚文化時代》。在這幅作品中,她打破了印刷物具有穩定意義的觀念:人的腦袋和身體被胡亂拼接在一起;諸多個體在工業生產的齒輪和滾珠軸承間漂浮;人群聚集在一起,舉行示威游行。這幅作品所呈現的,是一種律動、亢奮和險惡的現代性。時至今日,這種混亂仍被大多數人認為是魏瑪德國的全部景象。誠然,魏瑪德國以失敗告終,1933年1月30日納粹黨奪取政權,第三帝國也遠比當時任何人想象的更加糟糕。然而,通過2007年撰寫的《魏瑪德國——希望與悲劇》(Weimar Germany:Promise and Tragedy),美國歷史學家埃里克·韋茨(Eric D. Weitz)用辯證的視角、細膩的筆觸為我們描繪了1919到1933年間魏瑪共和國的社會全景。

漢娜·赫希的作品 《用達達廚刀切開德國最后的魏瑪啤酒肚文化時代》

埃里克·韋茨是紐約城市大學城市學院和研究生中心的杰出歷史學教授。曾多次參加過現代德國和歐洲歷史書籍論壇,同時也從事國際和全球歷史方面的研究。2019年,韋茨發表了著作《分裂的世界:民族國家時代的全球人權斗爭》(A World Divided: The Global Struggle for Human Rights in the Age of Nation-States)。此外,他還為普林斯頓大學編輯了一系列書籍——《人權與反人類罪》(Human Rights and Crimes against Humanity),并且廣泛開展關于人權和種族滅絕歷史以及德國魏瑪的講座。在《魏瑪德國:希望與悲劇》中,韋茨參考了大量當時的文字和視聽資料,查閱了歷史學以及其他學科的大量研究著述,涉及1918到1933年魏瑪時期的所有主要方面——政治、經濟、文化和社會,以及彼此間的聯系。從《凡爾賽和約》到資本主義經濟大蕭條,從海德格爾到希特勒,從包豪斯到公共住房,西方現代性的諸多要素誕生于此,其中存在輝煌,亦不乏夢魘。

動蕩的社會

從1918年末到1919年的春夏,德國在第一次世界大戰的廢墟中同時又經歷了一場轟轟烈烈的革命,來自內部和外部的雙重打擊使德國來到無路可退的懸崖邊——魏瑪共和國就是在這樣的危機中誕生的。1919年8月11日,《魏瑪憲法》正式對外公布。這部憲法確立的民主共和原則使德國的政治制度更接近自由的西歐和北歐,而不是延續德意志帝國時期的君主專制。然而,憲法確立的比例代表制使魏瑪德國始終沒有一個穩定的多數黨把控政治局勢,代表們對于所屬政黨的依賴程度遠遠超過了對選民的依賴;緊急情況下賦予總統的過多權力也最終為納粹黨的上臺大開方便之門。對此,韋茨認為,憲法的缺陷與其所確立的政治制度無關,而與社會的分裂有關。如果在一個較有凝聚力的社會,或更多人忠于民主原則的社會,這部憲法就能發揮作用。

但事實是,從第一次世界大戰結束到1933年納粹黨上臺,高風險的黨爭占據了魏瑪時期的全部政治世界。韋茨認為,歷史的連續性在魏瑪政治中扮演著重要角色——幾乎所有主要的政黨都是帝制時代權傾一時的政黨的延續。軍隊和官僚機構的高層都出身名門,在共和國時期幾乎未被改造,繼續掌握權力和控制民眾。但與此同時,右翼和左翼都出現了新的政黨和運動,由它們發展出的對抗性群眾政治,對所有其他政治組織都產生了影響。所有這些政黨都必須在眾生喧嘩的公共領域展開選戰,學會使用新媒體為自己服務——發動群眾就意味著權力。

而在所有的政黨當中,韋茨強調,共和國最危險的敵人總是來自右翼。共和國末期的大蕭條引發的政治和經濟危機使舊式權力精英背后龐大的中產階級——也是共和國穩定的基石——遭受重創,于是,一旦保守的當權右翼和以希特勒為首的激進右翼共享同一套語言,中產階級隨之向右轉,權力的天平就徹底失去了平衡。對于魏瑪的悲劇性隕落,韋茨一直將此作為一個警示:民主制度和相關人士屢遭無情甚至惡意攻擊之時,會發生什么?當政治成為謀求極權統治的戰場之際,會發生什么?當某些群體遭受強烈譴責并被邊緣化時,會發生什么?當傳統保守派與激進種族主義右翼交換利益,給予這些右翼勢力靠自身永遠無法取得的合法性時,又會發生什么?民主是脆弱的。如果一個社會不能就政治、社會秩序和文化等根本議題達成共識,危險就會醞釀發展。

對現代性的探索和反思

魏瑪就是柏林,柏林就是魏瑪。20世紀20年代,柏林是德國的經濟、政治和文化中心。在這本書的第二章,韋茨帶領讀者漫游這座城市:從波茨坦廣場到安哈爾特火車站,從柏林愛樂音樂廳到同性戀酒吧,這里有優雅現代的百貨商場,也有陌生凄慘的貧民世界。漫步這座城市,韋茨提醒我們,最重要的是體會現代性:交通擁堵、工業濃霧、氣息與味道;在街道和地鐵車廂里相互推搡的人群;夜幕降臨后,電影院、餐館、汽車和交通信號燈閃爍著的亮光和點亮的廣告牌……與同時期的英國、法國或荷蘭的資本主義社會相比,動蕩的經濟、焦慮的社會和強烈的政治沖突使魏瑪所面臨的現代性更具張力。廣播、攝影、電影......可復制的聲音和圖像不知疲倦地輾轉于每一個德國人的眼前和耳邊,“大眾社會”——人們的思想觀念和價值判斷在大眾傳媒的作用下形成的大眾化傾向的社會狀態——成為文化精英們的創作舞臺。現代社會的科學技術催生了新的藝術門類和新的美學形式,穿透繁雜喧囂的社會表象,一些魏瑪時代最具創造力和洞察力的人物用不同的方式展現出他們各自對于現代性的探索和反思。

從“建設一個新的德國”開始,建筑家們通過“功能和感性”的結合,致力于發揮建筑在新藝術和新社會的形成中的獨特作用。 從愛因斯坦塔到包豪斯藝術學院,從朔肯百貨商場到湯姆叔叔住宅區,充滿激情的建筑家們在努力彌合技術與美感、人類與自然、個體與社會之間的裂痕。

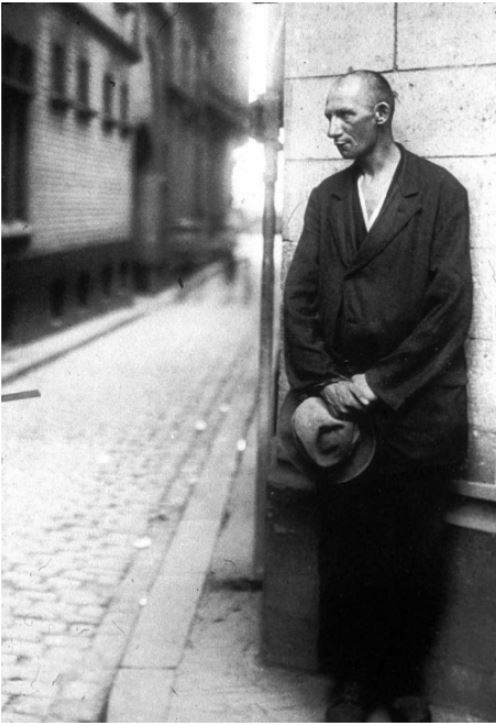

與此同時,攝影師和電影導演的鏡頭穿梭在這些建筑和擁擠的人群之間,試圖通過最佳的構圖和光影效果來探尋魏瑪德國的社會百態。攝影師莫霍伊-納吉·拉斯洛(László Moholy-Nagy)酷愛從高處拍攝照片,他滿懷烏托邦思想,通過對光線和形狀的自如運用,致力于探索生命的諸多可能性,為人們司空見慣的日常生活元素創造了美感。與其相反,同時代的另一位攝影師奧古斯特·桑德(August Sander)作為現實主義者,對納吉的抽象藝術不以為然。他“最為痛恨的,是有些攝影作品會玩些小花招,擺出造作的姿勢,制作虛假的特效,如同裹上了一層糖衣。”(Robert Kramer, “Historical Commentary,” in August Sander: Photographs of Epoch, New York: Aperture, 1980, p27.)因此,桑德的作品表現出鮮明的新客觀主義特征和人道主義沖動,他不僅描繪社會中的德高望重者,也記錄那些殘疾人、流浪漢、潦倒的藝術家、共產黨人、具有雙性特征的女人等等,他堅信自己能夠描寫德國人的全景畫面,并由此創建真實的歷史檔案。但是,韋茨指出,桑德的照片同時也有一些封閉的感覺——他只關注德國和德國人。和這種略帶狹隘的民族主義傲慢相比,達達主義藝術家漢娜·赫希(Hannah H?ch)所理解的“大眾”遠遠超出了德國人,還包括非洲人和亞洲人。她打破種族和性別的界限,運用現代性的產物——通過報紙和雜志復制的形象來再現現代性——創造出了本身就是現代主義標志的藝術:攝影蒙太奇。盡管赫希對技術的恐懼與日俱增,并對女性的商品化加以批判,但依然歌頌了大眾社會。

奧古斯特·桑德的作品《失業者》,1928年攝于科隆

除了靜態的攝影作品,還有動態的電影畫面。魏瑪時代的那些偉大電影——《卡里加里博士的小屋》《大都會》《M就是兇手》(M)、《藍天使》等等,他們在技術和藝術上都開辟了新的領域,探索了個人和集體的心理、欲望和渴望、現代城市風景和死亡,代表了最優秀的魏瑪精神。

新的大眾傳媒使得藝術家們將鏡頭和畫面作為媒介來表達對于現代性的態度,“影響深遠的哲學家和社會理論家能夠直接探索新的大眾社會對于我們思維過程和觀念的意義,探索現代性對于思想和視覺結構本身的意義”(286頁)。韋茨在書中這樣說道。

對于社會理論家西格弗里德·克拉考爾(Siegfried Kracauer)來說,電影復制了資本主義社會的價值觀,反映了現代工廠中的勞動合理化:每個產品都被分割為不同的零件,接著就快速組裝起來。工廠和電影都不能被排斥:它們就是現代世界生活的真相。除此之外,韋茨還提到,克拉考爾在其最出色、最著名的文章之一——《大眾飾物》(“The Mass Ornament”)中認為,卡巴萊歌舞中衣著暴露的“踢樂女孩”們整齊劃一的高踢腿所體現的不是欲望,而是異化。資本主義的現代性似乎摧毀了人類生存的最基本要素,通過“踢樂女孩”(“Tiller Girls”)的表演,用機槍噴射的象征性復制,以及流水線上的極度乏味,取代了性欲。正如文章的標題所示,這是一種“大眾飾物”,因此女孩作為個人沒有獨特的性格,正如工廠里的工人也沒有個人的特點。克拉考爾的這些思考無疑非常具有洞見,但是,韋茨同樣指出,“克拉考爾很大程度上屬于德國的文化貴族傳統(mandarin tradition),最重視知識和自身修養,將受過良好教育的男性精英想象為文化使命的肩負者,以及德意志精神的化身”(292頁)。所以,對于很多文化貴族來說,對知識分子崇敬的同時,也伴隨著對大眾社會中普通人的某種鄙視,尤其是對女性,鄙視她們從20世紀20年代的視覺世界中得到的快樂。比如克拉考爾在譴責資本主義的同時,也常以輕蔑的語氣提到“商店里售貨的小姑娘”,批評她們任憑自己被電影中虛假的夢幻世界所吞噬。對此,韋茨表示反對:“克拉考爾的冷嘲熱諷,讓人感到不安。看電影只是短短幾個小時的消遣,能暫時逃離車間、柜臺或辦公室里領班和老板的嚴厲監督,忘記(眾多德國女性)薪水微薄、空間狹小的生活條件。有人會問,這到底何錯之有?”(293頁)

如果要對魏瑪現代性和大眾社會進行哲學維度的思考,韋茨對馬丁·海德格爾于1927年首次出版的《存在與時間》進行了盡可能通俗的解讀。通過對“存在的意義”進行不斷的追問,海德格爾指出,我們生活在一種異化的狀態中,生活在一個缺乏本真性的世界中——現代性特別強調表面的現象和膚淺的忙碌,它賦予大眾更大的力量,使人們身處其中的異化裂痕變得更寬。韋茨在對海德格爾的哲學天才進行肯定的同時,也指出了其后來成為納粹分子的思想根源——他以隱微的方式將“此在”與共同體(community)聯系起來,如此一來,民族或種族的有機共同體就成了擴大了的個體(the individual writ large):通過一個本真的共同體,存在便可被企及。這也使海德格爾的聲音成為主宰20世紀20年代右翼話語的“文明危機”大合唱中的一個。

魏瑪遺產:一個全球視角

“在西方文明史上,‘放逐’這類事情向來占有一個相當榮耀的地位,但丁、格勞秀斯、貝爾、盧梭、海涅以及馬克思等這些人,都是放逐之后在異邦完成他們最偉大的作品,他們用既憎恨又渴望的眼光回頭看曾經拒絕他們那屬于自己的家鄉,然后默默寫出曠世杰作。”德裔美國歷史學家彼得·蓋伊(Peter Gay)如是說。納粹上臺后,魏瑪時代富于創新的戲劇家、建筑學家、物理學家和數學家,以及眾多文學家、開創性的作曲家和政治理論家等都流散到了世界各地。作為一個從事全球史研究的學者,韋茨在這本書的最后一章中,也從全球史的視角為魏瑪精神與文化的延續正名。他強調,即使在流亡之中,魏瑪也一直都是最重要的政治思想家和藝術創作之源。流亡者們攜帶著自己在20世紀二三十年代的經驗,以各種方式融入各自的環境。

政治理論家漢斯·摩根索(Hans J.Morgenthau)在美國進行學術研究期間,幾乎開創了國際關系研究中的國際政治領域。他的經典之作《國家間政治》(Politics among Nations)——最早出版于1948年——開啟了“現實主義”的方法論,至今在該學科依然舉足輕重,深刻影響了無數強勢的政治家。另外,赫伯特·馬爾庫塞(Herbert Marcuse)成了“60年代”最重要的哲學家。在巴黎、羅馬、布宜諾斯艾利斯、東京、伯克利、紐約,學生們如饑似渴地閱讀著他的著作——《單向度的人》(One-Dimensional Man);在那個沖突不斷的十年中,只要是罷工和游行攪動現有秩序的地方,這本書就被人們爭相閱讀。還有流亡到世界各地的建筑師們——陶特、恩斯特·艾格利、馬丁·瓦格納等等,他們在20世紀30年代土耳其建起了魏瑪現代主義風格的典型建筑;戲劇方面,貝托爾特·布萊希特和庫爾特·魏爾的《三分錢歌劇》(The Threepenny Opera)在日本被精心重制,在美國大受歡迎……但是,韋茨指出,來自德國的流亡者心里從未踏實過。盡管他們在新的環境有了新家和穩定的收入,一種個人的、思想的、藝術的漂泊感卻一直如影隨形。美國政治理論家弗朗茨·諾伊曼(Franz Leopold Neumann)深入思考了美國和德國思想傳統之間的巨大鴻溝。“德國流亡者是在重理論和歷史、輕實證和實用的環境中成長起來的,卻進入了一個截然相反的思想環境:樂觀、偏于實證、去歷史化,而且自以為是。”(Franz Neumann, “The Social Sciences,” in idem et al., The Cultural Migration:The European Scholar in America, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1953,p19.)

然而,諾伊曼——如同摩根索和馬爾庫塞,如同諾依特拉、埃格利和陶特——找到了在新加入的國度開展工作的方法。魏瑪流亡者從德國帶來了美學和思想的視角,又在他們的安家之地——無論美國、日本、土耳其,還是地球上的很多其他地方——接觸到了主流的思想和傳統。在最有利的環境中,他們在二者之間做了既緊張不安又有創造力的融合。具體的融合方式各不相同——政治也是如此——有的保守,有的自由,還有的具有社會主義色彩。魏瑪流亡者的創造的文化總是具有介入性,總是不斷探索。處于最佳狀態時,這種文化充滿了洞見、發現和壯美。

在魏瑪共和國短暫存在的十四年里,它曾遭受著來自各方的制約,無論這些制約是來自協約國、疲弱的國際經濟、德國自身威權主義傳統的重壓,還是新興的、更加危險的、傾向暴力的激進右翼的出現。然而,正如韋茨在這本書的前言中所言,魏瑪共和國十四年的歷史,不應該因為之后的第三帝國十二年的歷史而過于蒙羞。在這樣一個刺耳、沖突、活潑、艱難的時代中,韋茨重新抓住了那些刺激和革新的元素。魏瑪的偉大成就——民主制度、文化創新、性開放、八小時工作制、公共住房等——應該得到認可和褒揚。這是一個精彩而激動人心的時代,這一時期誕生的很多藝術作品、哲學思想和政治想象提供了一個更美好世界的光明前景。這些遠見卓識對于今天的我們仍然是有意義的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司