- +1

馮象|人工智能,又名大失業

隨著聊天機器人ChatGPT火出圈,“生成式人工智能(AI)”成為當下的熱門話題。

清華大學法學院梅汝璈法學講席教授馮象說,人工智能之所以值得探討,是因為地平線上升起了兩片陰霾:大失業及AI軍事化。危險之處,在于“AI技術不僅是‘大國重器’,也跟日常生活攪在一塊兒。”

如今依托大數據技術,機器可以基于海量的數據集,自我學習,實現升級。假如機器在一切規則清晰、任務明確的工作上能夠取代人類,那么人類的生存狀況將會發生怎樣的改變?

今天,活字君與書友們分享馮象博士論人機倫理的文章《我是阿爾法》。作者討論的焦點有二:一是人工智能對資本主義市場經濟的歷史性挑戰;二是人和智能機器的關系,人機倫理如何建立,會面臨哪些問題。

我是阿爾法

——論人機倫理

—

作者:馮象(清華大學法學院)

本文為節選,原刊《我是阿爾法:論法和人工智能》

我是阿爾法,機器人說,我是人工智能(AI)。人哪,你們準備好沒有?

人看阿爾法善下圍棋,就喜歡上它了,管它叫狗狗,AlphaGo。

阿爾法的家譜不長:祖母瑪麗·雪萊(Mary Shelley, 1797-1851),父親弗蘭肯斯坦(Frankenstein,1818.1.1-),又名怪物。怪物子女蕃衍,有機械的,也有動漫的,如阿童木;但只有一個取名阿爾法,是深腦公司(DeepMind)制造。

阿爾法長得比父親好看,或者說,父子倆一點也不像。

α

人工智能將消滅遺忘。

待到“天網”竣工,萬物聯網(IOT),人來世即入永恩:每時每刻,每事每聲,每一個表情和動作,無不被終端記錄,上傳入“云”,入藏機器的記憶。

除了神,誰需要——誰能忍受這樣的永存?

這是一個全新的世界:凡可聯接的,都要聯網;凡可收集的,都是數據。而人向終端貢獻數據,每一次,均為自愿簽約。

來了,AI!從掃碼支付,上課刷臉,玩動漫游戲,戴谷歌眼鏡,用手機導航和吸塵機器人開始(NYT, 2017.7.25)。

人工智能,是零隱私世界。

《黑鏡》

α

人工智能,又名大失業。

這是一場結局已定的比賽,絕大多數人將輸給極少數人。前者要因AI而抹平出身、學歷和技能的差異,一起墮于失業;后者要藉AI化數據為財產而獨占:將來可以為所欲為,頂層設計一切,甚而準備大腦植入芯片,人機融合,稱“超人”(übermensch)。

α

大失業,將使已經高度集中的財富更加集中,階級鴻溝徹底“固化”。智能經濟的這一趨勢如果掩飾不好——這是西方式法治最重要的一項意識形態功能——就難免引發社會動蕩。此事已有不少討論,尤其是在發達國家。比較現實的對策,叫作“全民基本收入”(UBI),即不論貧富,給居民發一份“工資”,讓他維持所謂“有尊嚴的生活”。瑞士投了票,未能通過。芬蘭在試行抽簽制度,抽到的每月數百歐元。加拿大安省、美國加州和夏威夷,有小型的社會實驗。一九七六年設立的阿拉斯加永久基金(APF),本州居民年終分紅,可稱UBI的先驅。

傳統上,機器主要取代體力勞動,像東莞制造業的“機器換人”,或建設中的上海洋山港(號稱世界第一大港)的無人裝卸。如今,依托大數據深度學習,機器人即將作廢一大半看似復雜的腦力勞動:醫生、律師、法官、會計、建筑師、新聞編輯、同聲翻譯,恐怕政府官員也不能幸免。據報道,高盛在華爾街,原本六百名交易員,現在裁了只剩兩個,給機器打下手。另如IBM開發的Watson腫瘤專家機器人,考過了美國執業醫師資格,天津市第三人民醫院引入,在國內可做六種癌癥的診斷(人民網,2017.1.11)。

我說“看似復雜”,是因為這些(往往是高薪的)白領崗位所需的知識技能、工作經驗,對于機器人,都可以轉化為數據跟算法——都不難讓老板或領導做出那個“經濟理性人”的決定:機器換人。

來了,AI時代:失業浪潮席卷百業,而新增的職位寥寥可數。這不是危言聳聽。

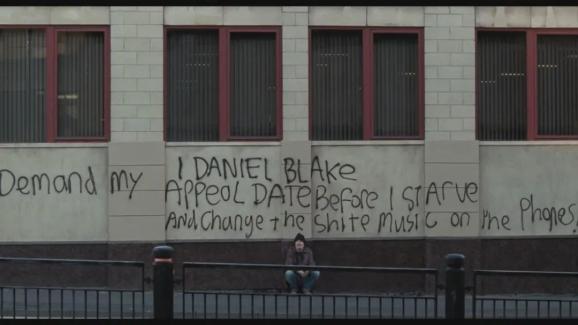

《我是布萊克》 (2016)

α

難民涌入歐盟,媒體驚呼危機。但博學的艾柯(Umberto Eco)認為,放在歷史的長鏡頭里,這一連串西方發動的反恐戰爭開啟的,不僅是難民危機;毋寧說,是人類的又一次大遷徙。

大遷徙是大失業的姊妹。

常有人指摘難民不干活,光領救濟金,視社會福利為應得(entitlement)。可是智能經濟再進一步,發達國家的中產階級也將淪為“難民”,加入吃福利的大軍。考試證書技能經驗,一如膚色國籍,無一能改變命運。

α

《紐約時報》預測,十年內90%的新聞將由算法生成,包括文稿照片視頻配音。但這也意味著,新算法能夠根據指令拼貼“素材”,制作海量的假新聞;假照片假視頻將充斥媒體和自媒體,而受眾無從辨別。

近年研發的“生成對抗網絡”(GAN),據《經濟學人》報道,便是成功的一例。GAN通過深度學習,“軟件跟現實互博”,自動生成圖像,調試匹配錄音,達到亂真的效果。報道題為《無中生有》,結尾一句倒不無諷刺:AI把造假推向新的高峰,同時也提供了打假的新方法。

機器造假,大概只能靠機器甄別。將來,耳聞眼見都未必為實,人敢相信哪家的機器呢?

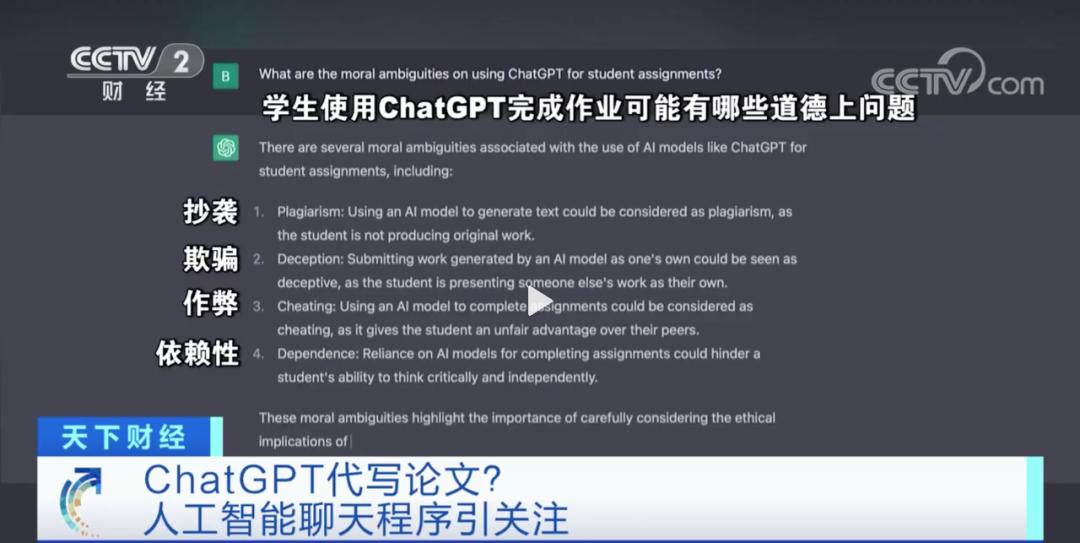

@央視網

α

“再不努力,將無工可打”,是早晨點開微信,跳出的頭條標題:兩家快遞巨頭同一天宣布,“無人機快遞時代正式到來”。一個說,無人機機場和調度中心某省在建,全球智能物流指日可待;另一個發布,水陸兩用無人機試驗成功,公司已拿到無人機送貨的經營牌照(360 金融圈,2017.7.27)。

這些智能經濟的領頭羊,他們在規劃什么?

《對不起,我們錯過了你》 (2019)

他,從農民開始努力,初中輟學跟人進城打工,做一名快遞小哥。他非常非常地努力,整天手機攥手里搶單,上車,下車,發短信,把一件件郵包送到寫字樓、居民區、政府機關、學生宿舍。他滿面塵士,在汽車尾氣里奔波。然后,被好心人告誠:再不努力,你將無工可打!

α

人類如果因AI而亡,一定是拜資本主義所賜。

資本主義如果因AI而滅,則機器人必已認識了真理。

α

人工智能,越是接近通用(AGI)而全面滲透社會生活、支配經濟活動、影響政治決策,就越沒有理由留在私人手里,服務于資本的利益。

那么,為何近來談論計劃經濟的可行性的,不是經濟學家或馬院拿國家重大課題的教授,而是智能產業的頭面人物?因為資本家從來不信教條,他們明白計劃經濟不等于社會主義,誠如愛因斯坦指出。

按資本的邏輯,放著物聯網大數據AI算法,誰不想計劃一下經濟?誰還會把市場交給“看不見的手”——而非干脆,放自己兜里?

α

人工智能,是現實走到了幻想的前頭,或科幻文學的終結。

這終結,有人歸之于新世紀科學步伐太快,作家的知識和想象力跟不上。其實怪不得作家,是大眾的讀寫能力衰退了,老依賴機器生成的圖像文宇。而機器人正在超脫人類的語言與思維,開始想象自己的未來。

那未來,從前叫科幻。

α

人工智能,是跳出人類知識陷阱,或智慧對人的揚棄 (Aufhebung)。

α

人工智能,也是官僚文宣體制的大敵。

比如論文代寫,欣欣向榮一大產業,小廣告貼遍了校園。那是大學被主管部門逼著玩數目字GDP,生產核心期刊論文、省部級課題、智庫內參;而炮制這些“成果”恰是AI的拿手好戲。那些拗口難懂“逼格”高、沒人讀的專業術語公式圖表之類,它檢索下數據庫,“分分鐘”就搞定了。

市場上,機器寫作與翻譯剛起步,產品便大受歡迎,如財經體育和突發新聞的生成、法院文書的擬稿、十多種語言的即時互譯。前途不可限量。

照此進度,大學的基礎課、實驗室、語言教學和技術培訓都交給機器,應是可預期的。粉絲文藝跟官媒宣傳也不難;受眾的思想意識和趣味,早已習慣了智能終端的商品化規訓。將來,機器人作品領導時尚,消費者摹仿還來不及呢。

α

歷史地看,人機倫理的難點,不在機器智能的強弱,或抽象意義上的人機融合/共生(cyborg)。運作AI的市場與市場主體(個人),不是抽象的存在,而是充斥著私利、欲望和價值訴求的。問題的核心,于是指向了社會經濟制度的全盤改造。這意味著,又一次,我們將不得不回到哲學的根本,拿出勇氣,發動對網絡時代晚期資本主義的批判。而這一次,我想,化用一句霍金的名言,有可能是人類的最后一次自我批判。

α

人工智能如此有利可圖,在資本主義放任競爭,弱肉強食和私人壟斷的條件下,不可能阻止它的無序研發、違法使用、濫用,或變為戰爭機器。

放眼未來,有一點很清楚:憑借AI挖掘占有海量的網絡數據,極少數人便能攫取大部分資源,控制經濟命脈和文化宣傳。且不說對憲制(人民民主)的威脅,一次意外事故或遭受攻擊,即可引發危及全社會的災難。故為安全計,AI的尖端技術及核心平臺,是不宜讓任何個人或私企拿在手里的。就像核武器生化武器,在銷毀之前,除了由強大穩定的國家來維護,誰擔得起如此重托?

換言之,AI發展到高級階段,人類迫于形勢,為了生存繁衍,其實僅有一個選項:公有化。國家統一監督統一計劃,而不得把AI留給自由市場,被“超人”壟斷,資本配置資源。

的確,AI之危險甚于核武,如威廉斯強調。核武器雖然只有中國、印度承諾不首先使用,但擁核國為避免同歸于盡,皆取威懾的戰略,不敢貿然先發制人。AI不同,是高精尖科技也是生活必需;通過終端和數據交換,正在重塑我們的社會、經濟、文化與政治。可以預見,機器人終將瓦解市場,把那只“看不見的手”的迷思,連同鼓噪宣傳它的教材專著一起送進歷史博物館——不僅市場崇拜的前提不復存在,即無法繼續假設其存在,“私人領域”的寡頭化也太過危險,必須取締。

這就印證了羅莎·盧森堡引述的那句革命箴言:資產階級社會站在[歷史的]十字路口,要么過渡進入社會主義,要么倒退回野蠻社會。

α

不久,人類將站到歷史的十字路口。

有了強大但風險極高的通用人工智能(AGI),是否還應當,還能夠忍受這樣的社會制度,它“從頭到腳,每個毛孔都流著血和骯臟的東西”?

α

市場向計劃演進,AI收歸公有,這不僅是技術條件成熟同競爭優勢使然,如蘇聯數學家、諾貝爾經濟學獎得主(1975)坎托羅維奇(Leonid Kantorovich)所設想,而且也是人類唯一安全的、可持續的、合乎道德的生活方式(參《紅色的富裕》)。

與之匹配,條件成熟,社會便能夠“在自己的旗幟上寫下:各盡所能,按需分配”(馬克思《哥達綱領批判》)。

α

共產主義始于消滅分工。AI將結束絕大多數人的分工即雇傭勞動,從而再一次,把自我解放的歷史任務擺在了勞動者面前。

馮象,上海人。少年負笈云南邊疆,從兄弟民族受“再教育”凡九年成材,獲北大英美文學碩士,哈佛中古文學博士(Ph.D),耶魯法律博士(Ph.D)。現任北京清華大學梅汝璈法學講席教授,兼治法律、宗教、倫理和西方語文。著/譯有《貝奧武甫:古英語史詩》(三聯書店,1992),《中國知識產權》(英文,Sweet&Maxwell,1997,增訂版2003),《木腿正義》(1999;北京大學增訂版,2007),《玻璃島》(三聯書店,2003),《政法筆記》(2004;北京大學增訂版,2012),《創世記:傳說與譯注》(2004;三聯書店修訂版,2012),《摩西五經》(牛津大學/香港,2006;三聯書店修訂版,2013),《寬寬信箱與出埃及記》(三聯書店,2007;第二版,三聯書店,2012),《智慧書》(牛津大學/香港,2008;三聯書店修訂版,2016),《新約》(牛津大學/香港,2010),《信與忘:約伯福音及其他》(三聯書店,2012),《以賽亞書》(活字文化/三聯書店,2017),《圣詩擷英》(活字文化/三聯書店,2017),及法學評論、小說詩歌若干。

相關推薦

馮象

活字文化 策劃

生活·讀書·新知三聯書店

2017

本書從希伯來圣經和新約中擷取五十首有代表性的詩章,逐一講解、注釋和評論。其中取希伯來《圣經》四十一篇,《新約》十二篇,成五卷五十三章。譯文著重體現原文的音韻、格律之講究,也力求準確傳達經文的旨趣和要義,既有新譯,也有已發表而這次做了修訂或調整的。每篇各具導讀和尾注,闡發作者近年授課答疑及寫作中的一些所思所得,也有助于讀者理解和欣賞。《圣詩擷英》

原標題:《馮象|人工智能,又名大失業》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司