- +1

咫尺故鄉|安徽蕪湖:擁江東臨去,用眷念和期待抵抗時間

如果網上單獨出現“蕪湖”二字,大概率不是誰在自報家門。2020年,“蕪湖起飛”成為網絡熱詞。但對蕪湖口音普通話來說,這四個字并不朗朗上口。必須刻意讀得圓潤飽滿,尾調再上揚一些,“蕪湖”才會變成一聲輕快的“嗚呼!”

時間一晃已三年,這竟在互聯網上成為大家習以為常的語氣詞。可我大概是個死板的人,猝不及防看見這個詞,還是會眼前一亮,“你知道蕪湖啊?”然后反應過來“這里只是個語氣詞”。于我來說,心里很難給這個輕飄飄的含義騰出一個靠前的位置,與這個名字相關的意象已經太多太緊密。

青弋江畔蕪湖古城

《吳中水利書》載“自春秋時,吳王闔閭用伍子胥之謀伐楚,始創此河以為漕運,春冬載二百石舟,而東則通太湖,西則入長江。”

這條由青弋江、水陽江等多條自然河道和人工運河胥溪河連接而成的中江水道,起初是吳國出于軍事目的修通的。航運發展孕育了蕪湖這座城市。人們也通過以“中江”對地標命名,不斷強化其對蕪湖的象征意義。如中江水道西端的寶塔名為“中江塔”;青弋江上的弋江橋,和蕪湖首座跨青弋江的橋中山橋,中間的橋名叫“中江橋”;蕪湖市政府所面向的帶狀公園,2020年從中央公園更名為“中江公園”;蕪湖一中的前身為“中江書院”。

作者于2023年1月攝于蕪湖博物館。

東吳定都建鄴后,蕪湖城址自此在青弋江下游安定下來,成為集港口、軍事、商貿為一體的重鎮。瀕臨青弋江的南門名為“長虹門”,由于往來商船上的經營者和貨物由此門進入城內。長虹門的地位在八座城門中最突出。

在可辨清的記憶范疇里,我親身與古城發生的人地互動并不太多。一是關于東門外的蕪湖市十大名小吃之一的“老濮涼粉”的記憶。涼粉并不是一種蕪湖特有的食材,但蕪湖的涼粉是在平鍋里炒制的,配上地方特有的水磨辣椒醬(蕪湖話又叫水大椒)、蝦仁和蘿卜干。與蕪湖其他特色小吃一樣,吃的時候要配上一杯赤豆酒釀。

作者于2023年2月攝于老濮涼粉。

上世紀末,爺爺一家在東城門邊經營飯店生意,其妹和老濮的兒子是一個院子里的玩伴,我父親則是他們看著長大的小孩。這份情誼在爺爺拆遷、搬家、不再經營飯店生意后的很多年里,仍存在于故事的主人公心中。

因他家涼粉經營多年,到了我小時候,物價早已不可同日而語,老主顧常感嘆分量不如往日。然而,如果是不常見面的舊鄰的兒子來吃,老板從不定價定量銷售。如果我們自帶碗去,那么碗有多大這份就有多少。一般顧客最想要的蝦仁也鋪滿了最上層。即使這樣,關于要不要錢,雙方還要推拉一番。

2014年,爺爺去世,按本地習俗,送靈車隊要不走回頭路地經過生前生活居住過的地方,我們從東門街(官方名環城東路)過時,老濮家在店門前燃放爆竹送行。這樣的路途,對我這鄰里關系淡漠的一代來說,是陌生而震撼的。生命在依附于地方的人際關系里變得很重,落在青石板路上,扎進縫里,使人不會在漂泊后對任何地方都感到疏離,漂浮在半空,找不到可歸屬可降落的地方。爆竹燃盡,一段情誼至此也塵埃落地。

2015年底,環城東路拓寬,連通著在弋江橋舊址東側剛建成通車的新弋江橋。道路兩旁的老門面房也全部完成拆除和重新規劃。失去了地緣和業緣聯系后,后輩中也沒人再特意回到這里經營這份人際關系。

到了我這一代,連相互認識的關系也沒有了。就像他家的涼粉,我一直沒品出跨越半個市區也要吃這一口的好。但對和古城或多或少有所關聯的老蕪湖人來說,好就好在還是那個味道。熱乎乎一碗呼嚕呼嚕下肚后,滿足感就像小時候的那個午后一樣簡單易得。

第二件相關的事是,小時候有些年貨,母親會去古城某家特定的店置辦。去中江橋下的“老北門酒釀店”打點米酒。蕪湖人除了在外面吃小吃時愛點上一杯赤豆酒釀,在家中也會自己制作赤豆酒釀水籽。米酒本身是深受大家喜愛的飲料,酸甜可口、酒香但不醉人。但在更長遠的層面上,它灌醉了我,讓我長大后在他鄉遇見量產瓶裝米酒時,總想買來嘗一嘗,嘗嘗有沒有家鄉的味道,哪怕一次次失望也無法打消我的興致。

每一勺都能撈出滿滿酒釀和水籽,作者于2023年1月攝于家中。

打完米酒再往古城里走兩步,在香燭店里請三柱高香,老板會按你家的需要,給你安排什么日子燒貼了哪句祝詞的香。大人們說,他家香質量好,不會燒斷。至于別家的香好不好、會不會燒斷,不知道。但大人們不愿承擔大年初一可能把高香燒斷的不確定性。儀式感本就與確定性相伴。

最后一件事,是拜訪在古城內居住并經營木工生意的親戚。這是我唯一深入更新改造前的古城的機會。在當時的南門灣,我看到的居住環境并不理想。或許與蕪湖古城內道路在系統性、方向性方面并不清晰有關,自發建造的民房更顯擁擠混亂,單個建筑的搭建和加蓋現象也很普遍,風貌在發展過程中已是受到破壞的狀態。更別提基本公共設施的改造。在這一切發生前,其間居民已在古城改造項目的推動下,遷往附近的安置小區。

于是,古城內人去樓空的老門面房和遍地斷壁殘垣的聚居區舊址日漸增多,有的只剩下些房屋的框架。尚未搬遷的居民在斷壁殘垣的包圍之中,他們的狗在廢墟間無拘無束地上躥下跳。

1949年后,蕪湖市城市中心隨著市政府搬遷發生了轉移,新的商業中心在別處興建繁榮。蕪湖古城得以長久保留破敗但原真的狀態,猶如城市的分解作用在這里自然而緩慢地進行。這也是日后官方在對蕪湖古城旅游休閑街區宣傳時,選擇使用“長江之畔一座珍若完璧的城央古城”這一說法的前提。

2022年2月作者于長虹門上俯拍的圍擋內未改造完成的區域,其狀態與作者2015年前對南門灣附近地塊最后的印象保持一致。

之后,我在蕪湖市博物館通過展板、影像和模型,第一次詳細了解古城內幾處文物保護單位的基本情況。開始盼望著它的新生。2020年最后一天,蕪湖古城中改造完成的區域,先行對外開放。改造中,蕪湖古城注重了保留街道的走向和尺度并發揚原地名。

景區導覽圖與1954年《蕪湖市全圖》古城大致區域對比。前者于2022年2月自攝于蕪湖古城,內部凝結的水汽使文字不易辨認;后者于2023年1月攝于蕪湖博物館。

該項目對古城中大多數接近甚至超出使用年限的民居式住宅,如公署路兩側民居、儒林街兩側一些破損的低層住宅等進行拆除。對體量合適的非民居建筑,其立面進行改造,色彩符號上協調處理。對蕪湖古城歷史遺存建筑表中的歷史建筑,采用整體保護、局部修復的方法加以整治。在原有城隍廟門頭的基礎上,新建城隍廟建筑群。

下圖為南門灣一帶的門面房在改造前后的對比。

前者于2023年2月攝于蕪湖古城;后者于2023年1月攝于蕪湖博物館

從改造結果看,該項目在建筑尺度、風格上尊重原貌。不過,也從現代審美眼光出發,選擇符合人們對近代繁華城鎮的想象的裝修材質,通過提取原建筑的特色元素加以重裝。

對改造的結果,有網友抱有疑義,稱其為“混雜著重建的仿古建筑、商業項目、房地產項目的古城”。誠然,這話描述了蕪湖古城的狀態。但在我看來,以該項目在封閉建設之初的遍地人去樓空、斷壁殘垣比照,原址原風貌復建后,將一些有特色的店鋪請回原空間,已是優秀的答卷。至于房地產項目、商業項目,是建設維護必要的支撐,只要日后不使這片區域排斥普通市民進入即可,商業行為在這片古城里活躍了千百年,如今怎會反不能被支持了呢?

近年來,歷史街區改造項目在各地層出不窮,卻常因文旅過度商業化而使地方性消減,造成“千城一面”。網友感嘆:好像各地都有一條古街,賣的是糖葫蘆、臭豆腐、魷魚串……此外,一些古城項目在商業上傾向于炫耀性消費,導致周邊地價快速提升,最終擠掉本地社區的居民和文化。

在空間利用方面,就目前城隍廟等區域改造工程看,蕪湖古城內商業空間確實占據了主導地位。此外,一些街巷兩側有大量地攤經濟存在。古城之外的蕪湖市區內,目前非餐飲類的攤位,這樣大量、密集地存在,已極為少有。例如,蕪湖大劇院前的廣場上、鏡湖周圍,尤其是柳春園到少年宮原址一帶,或因在馬路邊受到城管要求限制,或因區域人流量減少,都不能為地攤經濟提供理想的生存空間。作為景區,古城的管理要求和有規律的客流高峰,能為有擺攤經營需要的人提供必要支持。

作者于2023年1月攝于蕪湖古城。

古城內的公共文化空間目前包括:免費對市民開放的蕪湖記憶館、應天齊美術館和長虹門的城門樓、來鳳門前鐫刻著蕪湖古城地圖的廣場、衙署廣場、長虹門內外側空間。位于中段的衙署廣場,和位于南端的長虹門內空地,常用于舉辦文藝路演活動,內容包括重要節慶時的整套晚會,也有地方戲曲、本土樂隊演出,并不是固定節目的重復。還有一些富有藝術感的城市宣傳片借建筑物墻體投影播放。

古城中隨處可見的青石板路面是蕪湖富有歷史底蘊的集市中必不可少的。

長虹門內的小廣場,照片左側的光源是投影儀,作者于2022年1月攝于蕪湖古城。

古城內各空間對不同人群有不同的吸引力。古城開放兩年多來,每逢中秋節、春節等,生意總是火爆。高峰時段,衙署廣場向南,整條花街、南正街上,每位游客都得緊緊貼著前一人的后背向前緩慢行進,只要有小吃售賣的街巷,人都塞得滿滿當當。地處這些街巷的、懷舊主題的娛樂體驗類店鋪,也能吸引一部分游客進店。衙署廣場向北的北大街上入駐的是消費層次高一些的餐飲店、服裝店。春節期間服裝店停業休息,幾條小吃街異常火爆,人流量相差非常大。

作者于2023年1月攝于蕪湖古城。

非節假日,古城內各處人流量要平衡許多。對蕪湖本地人,古城內也有非常有吸引力的空間。最主要的,是本地小吃密集的區域。來自雙桐巷的二姐紅豆、來自福祿商城的阮小五鐵板燒,還有從楊家巷做起最終發展出二十多家分店的小高米線。這些是我列舉蕪湖有什么好吃時排名比較靠前的名字。在蕪湖古城,你可以在一張桌子上把它們一次拿下。對我這種蕪湖人稱為“好吃佬”(源于蕪湖童謠:好吃佬,背稻草,背到河里洗把澡)的人來說,這是非常有吸引力的。這個區域的店鋪,由于生意做在平時,忙了一年,春節會關門回家過年。所以這個區域,過年比平時人少。

此外,本地老字號“耿福興”“六朝居”本身氣質與古城相得益彰。平時我會覺得耿福興一碗蝦籽面沒兩口就吃完了還不便宜不會經常去吃,但游了古城,頓覺此時吃碗老字號十分應景,便愿意為此買單。

作者于2023年1月攝于蕪湖古城。

吃飽喝足,看見樂隊表演,蕪湖人也愛湊個熱鬧。古城外,高層住宅樓已亮起燈火,古建的飛檐翹角隱沒在暮色里,看不清細節,一點單色射燈的點綴,更顯出其厚重的質感和端莊的造型。這些建筑好似環抱著你。周遭黑幢幢的人影用家鄉話有一搭沒一搭聊天,臺上兩個意氣風發的少年用西洋樂器爵士風格彈奏著中國民間小調。冬天站久了有點冷,把手揣進口袋里,覺得該散步回家。附近小區的居民傍晚也來散步,與古城一馬路之隔的東方龍城小區,正是當年古城居民拆遷后可選的安置小區之一。

作者于2023年1月攝于蕪湖古城衙署廣場、文廟和正對“東方龍城”小區的東門宣春門。門外并不繁華,從此門進出古城的人傍晚時熙熙攘攘。

或許是針對此類生活化的參與方式,古城空間吸引以本地居民為目標消費群體的商家進駐,尤其是那些本就分布在古城周邊、經營多年有一定顧客基礎的,或是店內裝修已淘汰又想生意經營更上一層的。它們如果選擇搬遷到古城內,很可能由其嶄新的裝潢、不錯的人氣吸引到更多路人。川味園火鍋(原店名川味園麻辣涮,各大連鎖火鍋店還沒在蕪湖遍地開花的年代,蕪湖地區把火鍋稱為麻辣涮)正是這樣的例子。

川味園火鍋新店及在其門前望向舊店,作者攝于2023年2月。

蕪湖并非輻射影響力非常廣的旅游城市。目前旅游影響力最大的方特旅游度假區,全部位于城市較偏遠的地段,非節假日市區內少有外地游客。對于絲毫不能吸引到本地人的旅游商店來說,即使位于旅游區內也沒有意義。歷史底蘊不如人深厚的店,想實現彎道超車,就要認真研究本地人喜好,著重培養本地年輕人的消費習慣。這就是上文提到的小高米線用十幾年所完成的事。

在這種引力和推力作用下,古城內部的商業運作,某種意義上,沒有損害這個歷史街區的地方感。蕪湖自古作為商埠,明清時古城外商鋪綿延十里長街,活躍自由的民間商業活動從來是蕪湖人所親切的。

小高米線從楊家巷小吃街里一家生意不錯的店鋪發展成為如今在蕪湖擁有二十多家門店的連鎖餐飲品牌,作者于2023年2月攝于小高米線東郊路總店。

在城市文化的建構上,這個在城市舊中心沉寂快二十年的地塊,能重新煥發出如此強盛的生機,是眾望所歸的。一座有能力發掘自身文化并加以保護的城市,比始終埋頭發展的城市,更能給予市民歸屬感,提振市民對城市未來的信心。古城作為一個地方,相比博物館里的文字、照片、模型,除了能夠承載人與地的關聯,更能為人與人的聯結提供發生的場地。地方的建構能夠在此不間斷更新發展。

人與地的關聯在具象化的符號下,更易為各個年齡段和層次的人所把握。長虹門前寬闊的臨江觀景平臺上,可觀賞青弋江水流入長江;交匯處的“江上芙蓉”中江塔;一座座橫跨青弋江的、建設于不同年代的橋;背后古樸大氣的蕪湖古城門和對岸大片高層住宅。其中有很多組交匯、碰撞的意象——古與今、舊與新、流動與恒定、青弋江與長江、近代青弋江岸掌握在自己手中的米市和長江沿岸的太古公司、孕育蕪湖的中江水道與終將匯入的更廣闊的長江航道。“我家住在江之尾,半城山半城水,古塔飄晚鐘,長橋沐朝暉”,這是蕪湖人深愛的市歌《半城山半城水》。眼前這些具象的地理事物,比一首好聽的歌更能把什么是蕪湖的回答傳遞下去。

長虹門外臨江平臺上的游客觀看青弋江對岸的居民在江邊燃放呲花。作者攝于2023年1月

2022年2月央視新聞報道蕪湖古城的畫面。去年,城門內側正對門洞的地方,放置了蕪湖的另一象征物“鳩茲鳥”形象的花燈。其造型生動,富有展翅飛出蕪湖城門的張力。

一個有活力的、繼續為本地居民服務的區域,能吸引年輕人到來,繼續生產文化。蕪湖此前缺乏人文底蘊較為深厚的旅游項目。古城在城市形象上添了新的一筆,滿足不同游客的需求,并為其提供交流互動的場所。

運用景觀規劃的手法凸顯地方元素,是目前已經在做的事。未來還可以在歷史故事講述上多下功夫,幫助有意深入理解蕪湖城市意象的市民游客構建地方感。以應對游玩后感想為“在這個城市生活20年,知道北門、東門的地名,但不明白其中的意義,覺得現在這個蕪湖古城也沒有代表性”的問題。

不過這不是說,要將此地變成“愛蕪湖教育基地”。古城也可以提供國潮活動、文創產品等建立在更廣泛群體經驗之上的審美功能,讓只將其視為商業街的游客也獲得良好的游玩體驗。

從江邊來向東邊去

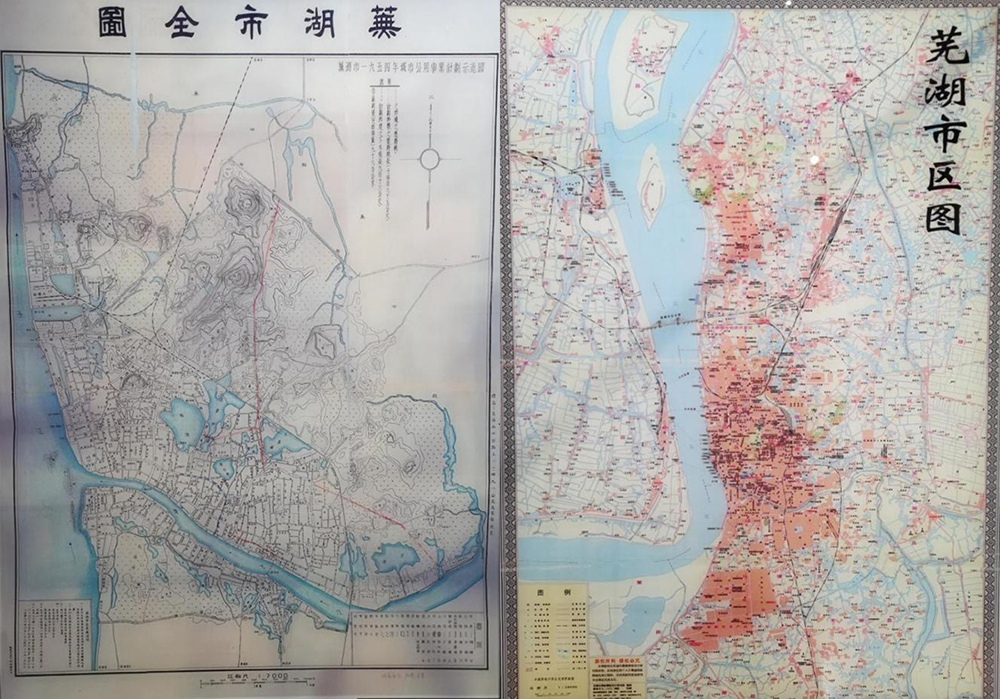

查閱不同時期的蕪湖城區圖,其鮮明的空間分布特征及變化過程很容易給人留下深刻的印象。上世紀初,深受米市布局和辟為通商口岸的影響,市區緊緊依附著青弋江與長江沿岸,形成所謂“丁”字形空間形態。

1949年后,蕪湖重點打造平行于長江走向但距江岸有一段距離的中山路作為商業中心,蕪湖市政府隨后搬離古城,重新選址于中山路遠青弋江的一端。在經濟中心與政治中心雙重加持下,中山路附近建成密度快速提升。到上世紀末,蕪湖形成了一個非常標準的沿江條帶狀城市,這個條帶建成密度較高的區域,仍是在近代蕪湖米市“從大礱坊到寶塔根,一年365天全是運米的帆船,首尾相接”的影響下而來。

1954年與2003年的蕪湖市區圖,作者于2023年1月攝于蕪湖市博物館。

在蕪湖市輕軌線路圖上,城市的空間形態以及未來發展方向一目了然。一縱一橫,縱的1號線平行江岸,橫的2號線從1號線的鳩茲廣場始向正東方向飛馳,而鳩茲廣場正是市政府搬離古城后的駐地。從環城西路站上車,在鳩茲廣場站換乘,經文化路站,最后到政務中心站,是市政府駐地離開城市發源地,向著能給城市帶來更多發展空間的方向進發的一步步腳印。

1號線與2號線在市中心的湖邊交會,遠處象征蕪湖的鳩茲青銅雕像和蕪湖最高建筑物的剪影框在橋墩間。作者于2023年1月攝于安徽師范大學赭山校區正門前。

選擇科學的未來發展方向,是每個城市都需要做的。對蕪湖來說,不能總依附于長江邊的狹長地帶發展。2005年7月,蕪湖市政府出臺《關于實施東向發展戰略的意見》,指出中心城區用地發展方向是“東擴南進”。

南進,因其沿著長江岸線,是蕪湖自上世紀70年代起建成中江橋與袁澤橋后,便一直推進的城市建設方向。城南靠近市中心的區域,經過較長時間建設,剩余空間已不足。如果繼續向南拓展,距離主城區較遠,不利于資源溝通協作。

蕪湖將目光投向東側的大片村莊與圩田。城東可供應土地的數量和面積均居全市前列,且城市拓展過程中不用跨越長江。這對蕪湖來說,是科學可實施的發展方向。城東政務新區的建設也就此拉開帷幕。

2010年,為進一步提升長江三角洲地區整體實力和國際競爭力,國務院正式批準實施長三角區域一體化發展。這使蕪湖向東建設城市——建設擁有高品質生活新城的腳步進一步加快。2010年,蕪湖市政府搬遷落戶城東,大量公共服務機構隨之搬遷,大批年輕人隨工作落戶新區。教育、醫療、生態等資源高速發展繁榮,這個經過科學規劃的組團煥發出強大的生機活力。

蕪湖市中心與城東政務新區相交接的核心區域,有一座神山公園。占地約4890畝,由大火爐山、小火爐山,馬鞍山,主峰赤鑄山和神山五座大小山峰組成。1949年前為荒山禿嶺,上世紀50年代起,蕪湖市殯儀館和火葬場選址此地,1990年代停止服務。生態方面,這片山頭經歷過封山育林,也經歷過毀林開墾,上世紀70年代成立了“市改造神山指揮部”,遷移、平整墳冢12萬座,營造山林一千余畝,在五山環繞之間設立神山苗圃機構,生產苗木供應城市綠化。

1990年代,正式成立“蕪湖市神山公園”機構,這一時期建設了蕪湖烈士紀念碑、紀念館、人工湖等景點。之后二十年里,這里為中小學生春游踏青掃墓、男性老少野游貪涼、退休大爺晨練遛鳥提供了場所。

長久靜默不變的公園景觀之間,住在附近的職工,在相似的工作背景和相同的興趣愛好里交往,形成對此地的共同記憶和歸屬感,支撐著他們在搬遷離散后的頭幾個夏天,仍要回到這個他們心目中最干凈、游起來最快活的人工湖(目前,人工湖野游是違反公園管理條例的,但不乏中老年男性不愿舍棄這一習慣,公園在湖邊配備了救生桿)。人工湖旁有一小片杉樹林,曾經到了夏天,林間沙地上就長滿了拖鞋、赤條條的人和把自己甩成風扇一樣的狗。空氣中,是拴在樹干上晃悠悠的吊床、飛揚著的水珠和小孩追逐打鬧發出的嬉笑。

或是我越來越忙沒再留意過,這一切好像有一天突然統統消失了。可是,他們不是晚上都不舍得回家,放著大喇叭喊水深危險都趕不走的嗎?新建的木質親水平臺是很漂亮的,雖然親水的人沒再回來了。

照片中為一位刷著手機短視頻的大爺倚坐在長椅上,不知手機里的五光十色是否如年輕時戲水的時光般能給人帶來快樂。作者于2023年1月拍攝于神山公園內。

蕪湖市雕塑公園就是這樣一座公園。它把這些精心設計的、全年齡段友好的、激發人們利用場地的創造力的景觀,布置在神山公園周圍一圈臨馬路邊,在荒無人跡的山路深處,以及山前天然的低洼水塘邊,同時保留烈士紀念碑、紀念館、人工湖等看似較為單調的景觀。它昭示著改變舊的風俗、不宜人的荒野和城市景觀,但也象征著對城市文脈的尊重。它是聯結中心城區與政務中心的鎖扣,是城東政務新區宜居宜游、年輕活力健康的有力支持系統。

自該公園破土動工至今,作者幾乎一直居住在相鄰地塊,見證了該公園從城市火葬場舊址及其背后大片剛被征收的耕地轉變為深受市民喜愛的城市森林公園。該公園也為作者個人場所認知能力的提升與地方身份認同的構建提供了理想素材。

蕪湖雕塑公園建設之初,旨在打造全國首個將雕塑文化與自然景觀相結合的主題公園,將“立體美術”融入山水風光,構建出一個城市公共藝術文化空間。公園內的雕塑選擇,依托于每年在蕪舉辦的“劉開渠獎”國際雕塑大展。比賽評選和制作落地,是政府、專家和市民共同參與的過程。

蕪湖雕塑公園的雕塑,無疑美化了空間環境。雕塑家根據特定環境中的性質功能、空間結構、尺度比例及氣氛,追求布置在其中的藝術效果。雕塑藝術品與所在環境緊密形成有機整體,用簡潔抽象的造型,激發觀賞者對園林風景和美好場景之間豐富的聯想。

以下照片均由作者于2023年1月攝于蕪湖雕塑公園內。

這里三座雕塑,安置于湖水四周,有的用不銹鋼材質在形的層面讓人聯想起水面泛起漣漪與波光粼粼的美好場景;有的用琉璃材質,模擬水的顏色和水里的氣泡。用堅硬的質感模擬水的柔,去固定轉瞬即逝卻能帶來美好感受的聲音、色彩和事物。在矛盾中實現形式和內容與雕塑和環境的和諧。

在開闊的自然環境中,公園在選擇雕塑時,既考慮到尺度與環境相協調,也考慮到內容與人們利用周邊環境開展社交活動的方式相協調。

大體量雕塑位于開闊草坪。有的雕塑所處的山坡,是公園最核心的開敞活動空間。它為各年齡段的游客提供了理想的休憩空間,主要是年輕夫婦帶孩子來曬太陽,間或有情侶坐在草坪上聊天。天氣晴朗的日子里,草地上滿是從高處歡笑著向下俯沖的孩子。場地里充滿生機活力的人,也使兩座雕塑——草地上滾鐵圈的孩子和草地上一前一后走的兩只獅子,似乎也有了要活動起來的張力。

有的雕塑也安置在開敞的草坪,但更靠近神山公園的山體。游客在有選擇的情況下,出于傳統觀念,不會在這片草地上開展社交娛樂活動。在此,公園選擇了這座名為“山神”的雕塑。它與人們在此的肅穆相協調,守護、祈福的寓意也實現了對地方歷史的回應,在地方建構中起到撫平、愈合創傷的作用。

公園中還有大量以地方歷史文化、風土人情為創作題材的雕塑。

圖中三座雕塑,即分別以徽派建筑中的馬頭墻元素、蕪湖四大水系、李白作于蕪湖境內的詩《望天門山》為創作題材。該公園作為許多居住在附近的居民帶孩子散步的首選之地。這些富有美感的雕塑,能很好地激發兒童的興趣,在通過眼睛看、通過手觸摸,聽父母講解的過程中,兒童能深刻記憶這些地方歷史文化,形成潛移默化的傳承。

雕塑源于地方文化又高于地方文化,也能啟發兒童的感知力和創造力。如以《望天門山》為題材的雕塑。讓李白的本我與超我,投射在天門山的兩山對望上。在這個環境中,父母可讓孩子背會《望天門山》這首小詩,給孩子講述李白在安徽的游歷,還可啟發孩子的哲學思維,以及分析這座雕塑的藝術手法。

公園內還有一類雕塑是可參與、可進入的。雖然這些雕塑的內容往往并不是期待人們與其發生近距離互動的,但因其形式有強烈的吸引力,常導致人們與其主動合影。作為一種公共藝術實踐,雕塑公園對此類行為包容開放——包容其激發出的聯想結果,包容觀眾的感知和欣賞方式。公園還主動為游客尋找這樣的建筑,豎立“最佳拍攝地點”的標牌并提供樣片。

這巧妙地創造著人與人之間的聯結。常是后來相識的兩個人,某天偶然發現,彼此曾在同一個地點擺著同一個姿勢從同一個視角拍了照片,進而共同回憶一座城市。或是長大后的同一個人,故地重游又拍了一張照片。

“雕欄玉砌應猶在,只是朱顏改”。雕塑的宏大、永恒等特質,補足了時光、人際關系的纖弱,使其有了抵抗時間的力量。這一公共藝術實踐模式,創造了無數錨定地方記憶的素材。

蕪湖雕塑公園不僅是公共藝術方面的成功實踐,對一些居住在城市中心的蕪湖市民來說,這是頗有市內“世外桃源”意味的公園。逢年過節帶上老人小孩,來這露營曬太陽,是很多人的選擇。充滿象征意義的選址、地方政府十二年持續對區域生態環境的修復與日常維護,以及園內景觀設計與時俱進的更新,已使它成為城市生活與社會交往的重要場所,成為構建城市記憶的重要部分。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司