- +1

農歷,如何存續在中國人的文化根脈中?

原創 環球情報員

碧落清遙

作者|碧落清遙

責編|Thomas

春節前后,中國大江南北的人們大都喜歡用“臘月二十幾”“正月初幾”來表述日期,這仿佛成為農歷年俗的一部分。

可元宵節過后,當人們回歸工作狀態,大家又會約定俗成般的放下農歷,紛紛回到公歷表述中去。農歷的存在感瞬間一落千丈,公歷再度在人們的生活中唱了主角。

其實中國推廣使用公歷的時間不過百余年。近代以來,發源于西方的公歷隨同列強入侵的腳步進入東亞。

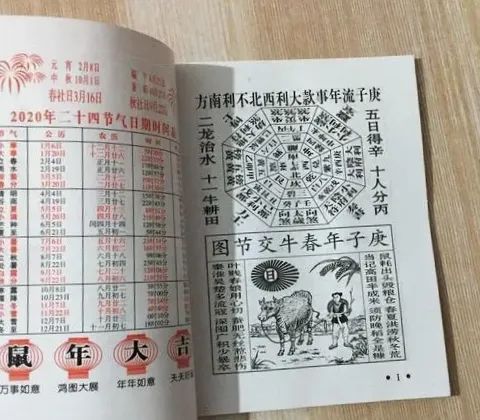

▲中國歷法歷史悠久

不平等條約的簽訂、近代外交的需求以及隨著國門打開,西方化精英群體的產生,公歷在中國社會扮演的作用越來越重要。民國建立后,北洋政府和南京國民政府都曾試圖廢除農歷,獨尊公歷。

農歷雖然沒被徹底廢除,但在中華民族近代百年的興衰起落中,沿用數千年的中國農歷迅速被公歷替代。

歷經數千年發展完善的中國農歷,背后有些怎樣的文化密碼?西方的公歷又是如何在短短百年間強勢取代中國傳統農歷的呢?

▲農歷被邊緣化了

一、歷法肇始

歷法是人類度量時間,對年月日進行劃分的重要依據。古時候交通不便,生活在不同地區的人們難以進行全方位的天文知識交流,因而依據各自的科技水平,通過不同的參照物編訂歷法。

總的來說,人類發展至今使用過的歷法可分為三大類——太陽歷、太陰歷、陰陽合歷。

太陽歷顧名思義以太陽為參照物,地球繞行太陽一圈的時間為一年,全年大約365天,分為12個月。當下全球使用最廣泛的公歷(格里高利歷)就是太陽歷的代表。

▲地球公轉一圈是一太陽年

陰歷則是以月亮為參照,月亮繞地球運行一周為一個月,滿12個月為一年,長度約為354天。

陰陽合歷則是通過太陽確定全年長度,再通過月亮確定月日的長度。中國農歷、藏歷、印度歷都屬于陰陽合歷。

▲月相

作為四大文明古國之一,古代中國的繁榮離不開農業的發展,中國農歷為農事生產提供遵循,是古代社會發展的重要基礎。

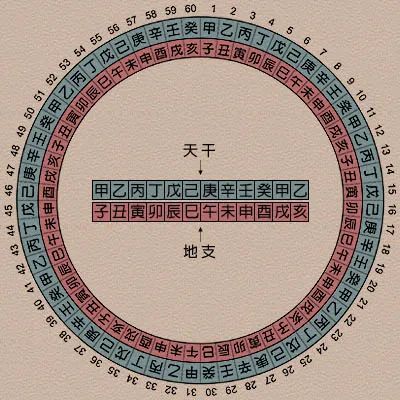

夏商時期產生了干支紀年。即十天干與十二地支產生60個不同的組合,60年輪回一次,稱為一甲子,干支的內容在殷墟的甲骨文中已經發現。

夏商周各有歷法,外加《黃帝歷》《顓頊歷》和《魯歷》并稱古六歷,是中國農歷的最初版本。

▲黃帝

及至漢代,漢武帝于公元前104年頒行《太初歷》,確定“正月為歲首”,這一傳統延續至今,進而帶動農歷新年習俗的發展演變。

漢朝的強盛與穩定讓《太初歷》得以長時間被使用,確立了中國農歷的基本模式。《太初歷》還首次將二十四節氣納入歷法系統,通過立桿測影的方式確定各個節氣的日期,方便指導農事生產。

▲二十四節氣

除了《太初歷》,漢武帝在紀年問題上還有另外一項創舉——設立年號。

在漢武帝之前,為了防止干支紀年60年一輪回造成的紀年重名,古人發明了“帝王紀年”。即利用統治者在位時間來標記年份,例如秦王政二十六年(公元前221年)、漢景帝后元三年(公元前141年)等。

▲干支紀年

漢武帝在帝王紀年的基礎上開辟了年號紀年,帝王取兩到四個字的“祥瑞”名稱用以紀年,例如漢武帝元鼎元年(公元前116年),清康熙六十一年(公元1722年)等。

年號制度的政治意義是強化皇帝獨尊的地位,對東亞地區產生了重要影響。哪怕少數民族建立的遼、金、西夏,抑或是越南、朝鮮(19世紀末開始)都使用年號紀年,日本更是把這種制度沿用至今。

▲日本仍在使用年號

魏晉南北朝時期在歷法方面頗有創新,祖沖之等古代學者的成果也讓中國農歷對年月日長度的計算變得更為準確。

隋唐時期中國國力強盛,日本、朝鮮半島紛紛遣使來華學習文化思想、衣冠制度。中國農歷也借助這股東風先后傳入朝鮮半島和日本,成為漢字文化圈內的通用歷法。

兩宋時期,統治北中國的遼金等少數民族政權依據唐宋歷法編修本朝農歷。元朝統一中國后,為解決南北方歷法不一致給農業生產帶來了諸多不便,元世祖忽必烈詔令編制新歷。

郭守敬等人通過不斷的天文觀測并創制簡儀、高表等17種天文儀器,終于在1280年編成了《授時歷》,次年《授時歷》頒行天下。

▲《授時歷》

中國傳統歷法和紀年方式不斷發展完善,西方在此方面也在不斷進步。古希臘作為西方文明的發端,其最早采用陰歷,對之后的羅馬歷產生了深遠影響。

公元前1世紀,羅馬共和國執政官凱撒征服埃及,將埃及使用的更為精確的陽歷引入羅馬。由于凱撒的名字是尤里烏斯(Julius)亦被譯為儒略,故而這種歷法被稱為儒略歷。

▲凱撒

凱撒推行的陽歷每年365天,每4年置閏一次(366天)。羅馬本采用埃及歷傳統,將1、3、5、9、10、12這六個月份定為大月(31天,小月30天),凱撒要求將自己出生的7月也改為大月。

這意味著必須從別的月份減一天,羅馬給死刑犯行刑大都在2月,2月被認為不吉利因而被減了一天。凱撒養子屋大維上臺稱帝后,要求將自己的生月8月也改為大月,因而2月又扣除了一天,變成了今天月份的模樣。

▲屋大維

公元1世紀前后,基督教信仰出現在西亞,并逐步向羅馬帝國其他地區傳播。基督教的一神論與羅馬帝國的多神論格格不入,被視為異端。

羅馬帝國的儒略歷最早以羅馬建城的年份為紀元元年(今公元前753年)。而基督徒為了紀念殉教的耶穌,將耶穌復活的這一年定為公元元年,意味著進入新紀元。

倡導社會公平的基督教影響力不斷擴大,羅馬帝國3世紀統治危機爆發后,越來越多的窮苦民眾皈依基督。

公元313年,君士坦丁大帝頒布米蘭敕令承認基督教的合法地位,他本人亦成為首位皈依基督教的羅馬皇帝。

公元321年,君士坦丁將7日的星期制引入儒略歷。在排斥其他宗教的同時公開采取扶植、庇護基督教的措施,比如周六周日要休息和作“禮拜”,儒略歷逐步受到基督教的影響滲透。

二、西方舶來

公元395年羅馬帝國分裂后,基督教世界隨之分裂為天主、東正兩大教會,都采用《儒略歷》為教歷。

天主教會利用5世紀末西羅馬帝國滅亡的機會,為法蘭克、哥特等“蠻族國家”統治者提供信仰認證,確保其政權的合法性。

▲羅馬帝國分裂

天主教廷的教權迅速增強,甚至凌駕于西歐各國的王權之上,儒略歷在西歐地區的最終解釋權也落到天主教廷手中。

隨著天主教勢力的擴張,儒略歷的覆蓋范圍深入到波羅的海東岸、巴爾干半島內陸等地區,但儒略歷的缺點也在不斷顯現。

▲天主教廷實力強大

1個太陽年時間(地球公轉的時間)約為365.242天,而儒略歷則為365.25天,這意味著使用儒略歷每100年就比實際日期慢1日,至16世紀下半葉,后移的日數已達14日,對儒略歷的修正變得迫切起來。

1582年,在教皇格雷高里十三世的推動下,儒略歷的置閏方法做了重大調整,從每400年置閏100次縮減為97次。新的歷法為凸現羅馬教廷的權威,被用教皇的名字命名,稱格雷高里歷,簡稱格里歷。

▲格雷高里十三世

1582年10月4日,教皇格雷高里十三世宣布推行格里歷,第二天日期為10月15日,直接將儒略歷缺失的時間找補回來10天。較之儒略歷,誤差從100年1日提升至3300年1日。

格里歷誕生時,歐洲的宗教版圖劇烈動蕩。原本天主教、東正教東西對立的局面被打破,不甘心被天主教會壓榨的德意志等地發起了宗教改革,他們并創立新教并脫離天主教會控制,與前兩者三足鼎立。

是否推行新歷成了新教和天主兩大陣營主要區別之一,格里歷公布一年內就被維護教廷權威、抵制“異端邪說”的意大利、葡萄牙、西班牙、法國以及德意志天主教諸邦采納。

新教國家不愿接受天主教廷推行的歷法,但又不得不承認格里歷比儒略歷更為精確。

眼見“皈依”格里歷的國家越來越多,再堅持陳舊的儒略歷將在貿易、外交、節慶等選擇性很強的時間點上造成嚴重的誤解,格里歷更為精準的誤差也對新教國家產生巨大吸引力。

▲新教國家逐步接受《格里歷》

于是乎,信仰改革宗和新教的德意志新教諸邦于1699年采用格里歷,當時歐洲綜合實力最強大的英國及其殖民地則在1752年全面接收使用格里歷。

隨著格里歷被越來越多的國家接受,就成為如今全球通用的公歷。

至于俄羅斯、希臘、東南歐等崇奉正教的歐洲國家,他們歷史上同天主教廷并無隸屬關系,對天主教廷的新歷法缺乏興趣,在隨后的幾個世紀里堅持使用儒略歷。最著名的例子莫過于發生公歷1917年11月7日俄國革命,因為俄國當時使用的儒略歷是10月25日,故稱為十月革命。

格里歷頒行的同時,西方的天文技術在突飛猛進,借助地理大發展、新航路開辟和殖民美洲等歷史事件,格雷高里歷借助傳教士、殖民者、軍隊、學者之手傳播向世界其他地方。

17世紀初,西洋歷法和天文知識傳入中國。在此之前中國農歷對地球公轉的時長計算更精準,隨著西方科技的發展,西方歷法在天文計算上的精度后來者居上。

明末官方首次借鑒西方天文知識編訂歷法——《崇禎歷書》,該歷因明朝滅亡沒能推廣。清朝入主中原后將《崇禎歷書》的內容加以改進完善,改名《時憲歷》推廣使用。

西方歷法和天文科技對中國農歷的發展完善發揮了一定的推動作用,《時憲歷》編修過程中大量運用西方數學知識和觀測工具,對水火木星的運動軌跡有了更為準確的預報。

▲北京古天文臺

此后《時憲歷》傳入朝鮮半島和越南等地,在19世紀末以前,中國農歷仍是整個漢字文化圈的“歷法準則”。

19世紀后,歐洲大部分國家,及其殖民統治過的美洲大陸、非洲、大洋洲殖民地紛紛使用格里歷。未納入格里歷(公歷)影響范圍的只有東歐使用儒略歷的東正教國家、西亞北非使用伊斯蘭歷的伊斯蘭國家,以及東亞使用中國農歷、藏歷等陰陽合歷的中日等國。

▲藏歷新年

其中伊斯蘭歷以先知穆罕默德進入麥地那的第二天為歷法元年元旦(公歷為622年7月16日)。

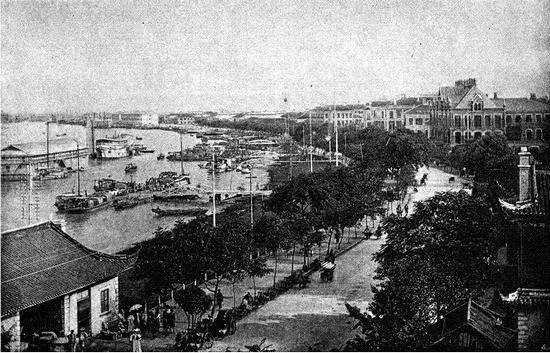

19世紀中葉后,列強的入侵打破了東亞原有政治秩序。清朝晚期,中西方不斷的外交往來、文化交流讓西方歷法(公歷)逐步滲透進入中國。不平等條約上的時間分別是公歷年代和清朝皇帝的年號,但公歷越來越多的進入到中國。

到19世紀末,一些接受過西方教育的人士,以及上海、廣州等較大的開埠口岸,越來越多的中國人喜歡用公歷同西方人打交道。

▲19世紀末的上海

東亞的其他國家也在被殖民侵略的民族危機中苦苦掙扎。1868年后,日本通過推翻幕府、明治維新,走上了強國之路。

傳統農歷為了補足與地球實際公轉的時間差,需要時不時的置閏,經常會有全年13個月的情況。日本明治維新后,為了減少第13個月的額外公務員工資支出,同時為了進一步融入西方社會,于1873年果斷廢除農歷改行公歷。

▲日本脫亞入歐

法國在1885年從中國手中搶走越南的宗主權后,雖然沒有廢除越南使用千余年的農歷,但卻大力宣傳推廣公歷,擠壓農歷的存在空間。

1896年,日本挾甲午戰爭之新勝控制了朝鮮,強迫朝鮮廢除中國農歷改行公歷。

三、中華根脈

1911年10月10日,辛亥革命的爆發敲響了清王朝的喪鐘。1912年1月2日,孫中山發布《臨時大總統改歷改元通電》,聲明“中華民國改用陽歷,以黃帝紀元四千六百九年十一月十三日,為中華民國元年元旦”。

大量資產階級革命者曾留學日本,他們認為日本采用公歷是其改革成功的重要保證,中國也應如此擺脫農歷對中國社會的束縛,因而對公歷大加推崇。

雖然孫中山等人保留黃帝紀元,并在廢除帝制后模仿年號制度設立“民國紀年”,但他們認為推行公歷才是最重要的。

▲孫中山

孫中山改行新歷的做法過于急躁,民間反對聲音不斷,即便是支持孫中山的江浙商人們,也以“改歷倉促”為由,堅持用農歷作為核對賬目的日期依據。

袁世凱就任大總統后,延續了孫中山在歷法方面的政策,加大對公歷的推廣力度,削弱傳統農歷的地位,強化同西方社會的“文化對接”,意圖借此模仿日本,實現西方式的富強。

▲袁世凱

袁世凱還計劃一次性廢除中國農歷新年,改為過公歷新年。這引起了巨大的反抗浪潮,被要求在公歷新年關張休息的商鋪飯店等,即便面臨罰款也堅持營業;而農歷新年這天從城市到農村,家家戶戶張燈結彩,好不熱鬧,農歷新年的生命力并未被公歷削弱。

1914年1月,袁世凱接受了內務總長朱啟鈐提出的《定四時節假呈》“定陰歷元旦為春節,端午為夏節,中秋為秋節,冬至為冬節”。農歷新年暫時得以保留,自此改名春節;農歷新年曾使用的官方名稱——元旦,變成了公歷新年的名字。

▲民國新年

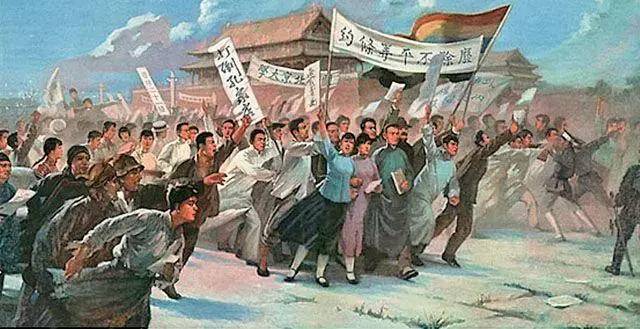

1919年,中國在巴黎和會上遭遇外交失敗,消息傳至國內引發了五四運動。五四運動和新文化運動一起,影響到了人們對農歷的取舍。

巴黎和會的失敗讓國人認清了一個殘酷的現實,沒有強大的國力作支撐,戰勝國的名號無非是個虛名。學生和改革人士高呼“革除陋俗”的口號,要求向西方看齊。

▲五四運動

五四運動后,使用公歷、過公歷新年被看作是進步的象征,傳統農歷和過春節則被賦予了很多負面意義。

但當時的中國軍閥混戰不休,流離失所的民眾很難有心思去思考到底該用哪個歷法。中央權威的喪失也讓推行公歷只能在有限的地域內開展。

▲軍閥混戰

中國當時仍是一個落后的農業國,絕大多數國民從事農業生產,與農業聯系緊密的農歷自然不會被輕易舍棄。

1926年,在國共合作的背景下,國民革命軍發起北伐戰爭。北伐軍勢如破竹,接連擊潰吳佩孚、孫傳芳并重創張作霖。北伐軍統帥蔣介石趁勢在南京建立國民政府。

國民政府以改革者自居,他們延續了北洋政府的歷法政策,堅定推行公歷。1928年5月7日,內政部呈送給蔣介石一份報告,他們認為改用公歷已十余年,但農歷在社會中仍影響巨大。

為了讓公歷成為全國通用且唯一的歷法,內政部向蔣介石呈報了八條建議,希望推廣公歷、壓制農歷。包括“嚴禁私售舊歷、新舊歷對照表;嚴令南京內外各機關、各學校,除國歷規定者外,對于舊歷節令,一律不準循俗放假;將一切舊歷年節之娛樂、賽會等一律加以指導改良,按照國歷日期舉行”。

蔣介石早年留學日本,日本改行公歷的政策也讓蔣介石深以為然。蔣介石的第三任妻子宋美齡從小接受西式教育,她也支持推行公歷。

1928年12月8日,國民政府頒發通令,宣布“自1929年1月1日起,全國使用公歷,廢除舊歷,禁過舊年”。此前的北洋政府只是不允許公務人員過春節,而國民政府則希望把春節習俗從中國民間連根拔起。

1931年“九一八事變”爆發,國民政府疲于應付,已無心監督“農歷新年禁令”的實施情況。蔣介石最終同意從1934年1月起解除禁令。

1937年,日本發動全面侵華。在全民抗戰的背景下,春節和農歷又被賦予了抗戰動員的全新意義,廢除春節和農歷的行動不了了之。但民國時期的三十余年,公歷在中國的適用范圍確實大大擴展了。

中國農歷經過數千年的發展,是中華文明的重要組成部分,對中國社會發展發揮了不可替代的作用。

▲抗戰時重慶的農歷新年

但在近代的“百年未有之大變局”中,西方人推廣使用的格里歷(公歷),通過列強的堅船利炮來到中國。意圖救國的知識分子將廢除農歷、使用公歷作為強國興邦的重要抓手,內外力共同作用下,農歷的地位在短短百年間迅速式微,公歷則崛起成國人生活中不可缺少的部分。

進入21世紀,春節、清明、中秋等建立在中國農歷基礎上的節慶相繼成為法定節假日。讓傳統農歷重新煥發生機。

中國作為全球人口規模最大的國家,從落后農業國到強大工業國,短短百年間就接納了公歷,這是外力和內力共同作用的結果,但農歷仍舊在中國、韓國、越南、東南亞華人聚居區保有一席之地。

除此之外,伊斯蘭歷、藏歷等歷法也保持著強大的生命力,儒略歷也在蘇格蘭、希臘的個別地區繼續存在。一個國家在通行公歷的基礎上保留舊歷并不鮮見,前者全球化趨勢的必然結果,后者則是對民族歷法文化的深刻眷戀。

▲農歷仍存續在中國人的文化根脈中

長期作者|碧落清遙

歷史資深愛好者

責任編輯|Thomas

倫敦政治經濟學院畢業生|環球情報員主編

—(全文完)—

本文系 「環球情報員」原創內容

未經授權,禁止隨意轉載

原標題:《被“拋棄”的農歷:中國農歷為何被公歷取代?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司