- +1

發(fā)現(xiàn)沈陽站 | 奉天驛建筑師考證及建筑風(fēng)格探究

“滿鐵“ 附屬地是近代沈陽城市規(guī)劃和建設(shè)的一個重要組成部分。作為”滿鐵“附屬地規(guī)劃設(shè)計原點的奉天驛(今沈陽火車站),既是連接其他城市的交通樞紐,也是新城市空間發(fā)展的輻射中心。奉天驛的建筑設(shè)計深刻地影響了”滿鐵“附屬地乃至整個沈陽近代城市風(fēng)貌的確立。110多年來,這座車站已經(jīng)成為沈陽城市的門戶標志。

沈陽站近照

攝影:劉榮浩

隨著自媒體的繁榮和對地方文化的關(guān)注,越來越多的人對這座百年建筑產(chǎn)生興趣,一些關(guān)于奉天驛建筑設(shè)計方面的介紹也得到廣泛地傳播。其中比較典型且具普遍性的說法包括沈陽站的設(shè)計者是日本建筑大師辰野金吾的得意門生;他們以類似東京站的手法設(shè)計了沈陽站;沈陽站是典型的“辰野式”建筑。

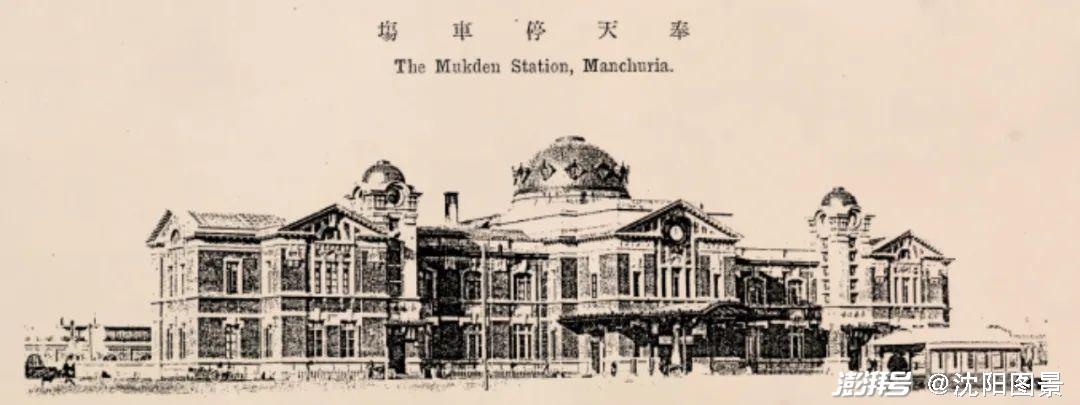

奉天停車場

圖片來源: 日本建筑學(xué)會《建筑雜志》第337號,1915年1月

(該建筑在歷史上采用過多個不同的中文名稱,因本文是以最初的建筑設(shè)計為研究對象,故下文均使用“奉天驛”這一稱呼。)

然而,根據(jù)筆者的研究,以上敘述并不十分準確。特別是關(guān)于奉天驛的設(shè)計者是否是辰野金吾的得意門生,建筑設(shè)計風(fēng)格是否是“辰野式”以及奉天驛是否仿照東京火車站修建這三個問題。本文嘗試對奉天驛的設(shè)計者與設(shè)計風(fēng)格進行考據(jù)分析,以期拋磚引玉,揭開這座建筑的諸多真相。

一、人物

我們先來梳理一下奉天驛的設(shè)計者以及相關(guān)人物的經(jīng)歷與關(guān)系。這將會對奉天驛建筑設(shè)計的分析有著至關(guān)重要的影響和幫助。

根據(jù)西澤泰彥編著的《南滿洲鐵道株式會社的組織的沿革》記載:1907年4月” 滿鐵” 總部由日本東京遷往中國大連。與此同時,” 滿鐵 “土木課建筑系也遷往大連,并在” 滿鐵 “附屬地開展工程實踐活動。創(chuàng)業(yè)初期的四位主要建筑師——小野木孝治、太田毅、橫井謙介、市田菊治郎,分別從日本和“日治”臺灣來到大連。這其中的太田毅正是奉天驛的設(shè)計者。

故工學(xué)士 太田毅君

摘自《學(xué)術(shù)會月報》第292號(1912年6月)

資料來源:日治時期臺灣研究古籍資料庫

根據(jù)明治期東京帝國大學(xué)工學(xué)部建筑學(xué)科《卒業(yè)名錄》,1901年,太田毅畢業(yè)于日本東京帝國大學(xué)(現(xiàn)東京大學(xué))工學(xué)部建筑學(xué)科。之后,任職司法省技師。

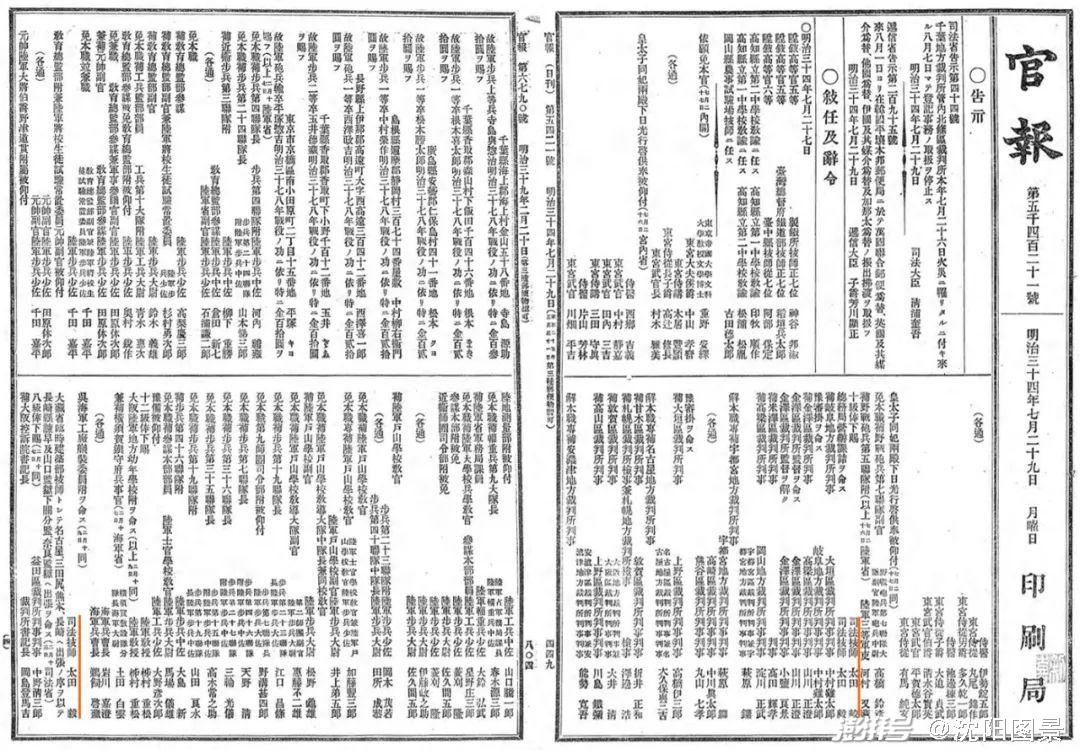

1901年和1906年《官報》太田毅任職記錄

資料來源:日本國立國會圖書館

日本《官報》對太田毅的任職有清晰記錄,1905年,他開始兼任大藏省臨時煙草制造準備局技師。1907年,太田毅作為 “滿鐵” 建筑課的創(chuàng)始成員,隨 “滿鐵” 總社移居大連,兼任 “滿鐵” 技師。在大連期間,曾主持設(shè)計橫濱正金銀行大連支店 (今中國銀行遼寧分行,1909年竣工),奉天驛(1910年竣工),大連大和旅館(今大連賓館,1914年竣工)。

根據(jù)西澤泰彥編著的《渡海的日本人建筑家》(彰國社,1996年)記載,太田毅于1910年8月歸國療養(yǎng),1911年7月在東京去世。

那么另一設(shè)計者,吉田宗太郎是何許人呢?

吉田宗太郎(1885-1959), 1905年畢業(yè)于工手學(xué)校,這所學(xué)校是為了培育大學(xué)出身的技師的助手而設(shè)立的工業(yè)學(xué)校, 即現(xiàn)在的工學(xué)院大學(xué)的前身。太田毅在赴大連“滿鐵”之前,正巧擔任過工手學(xué)校的講師。

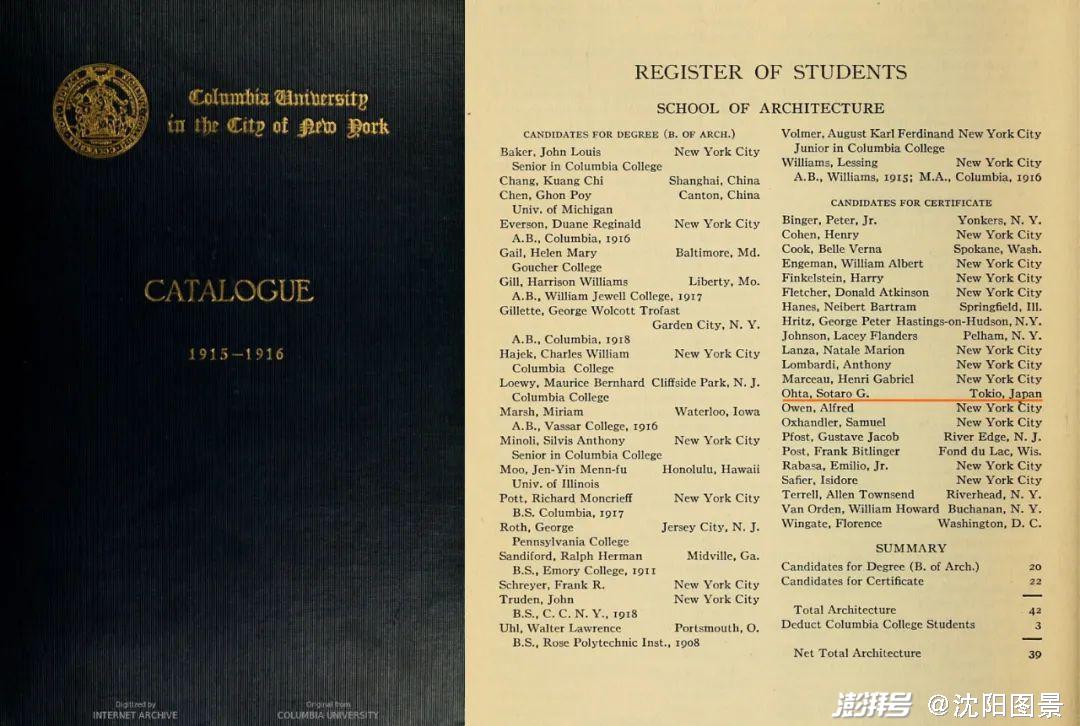

《哥倫比亞大學(xué)學(xué)生名錄(1915—1916)》有關(guān)太田宗太郎的記錄

資料來源:哥倫比亞大學(xué)圖書館

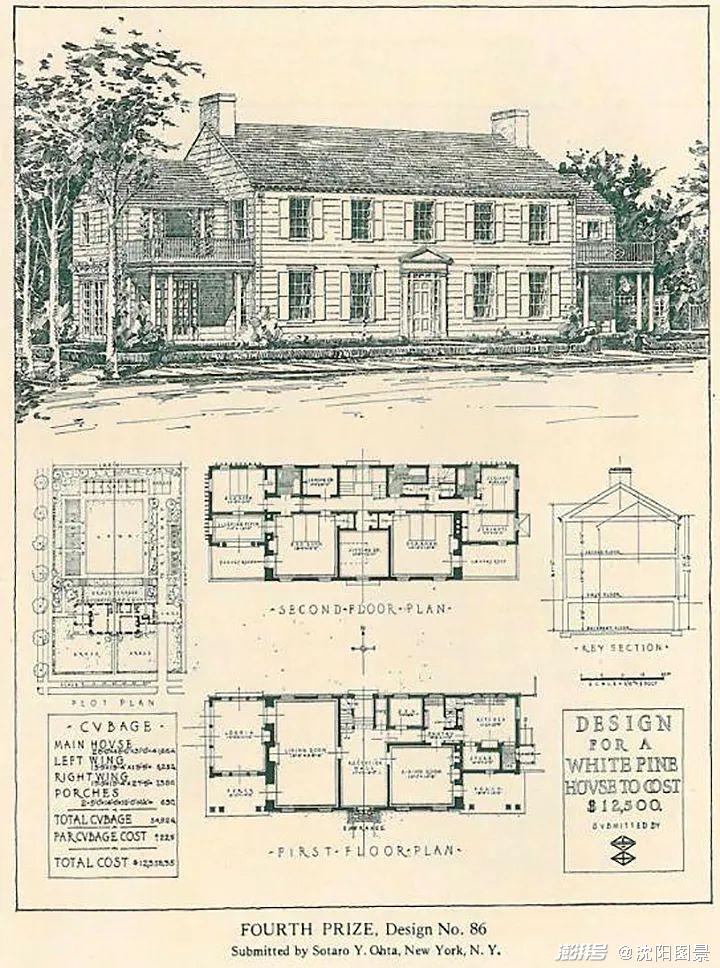

吉田宗太郎在東京警視廳短暫入職后,于1907年進入“滿鐵”土木課建筑系。作為太田毅的助手(制圖員),吉田宗太郎參與了奉天驛和大連大和旅館的設(shè)計。1911年從 “滿鐵” 離職,后赴美國留學(xué)。1914年入學(xué)哥倫比亞大學(xué)建筑學(xué)院,1918年畢業(yè)后在紐約從事建筑設(shè)計工作。1922年獲得工學(xué)碩士學(xué)位,同年獲得珀金斯建筑旅行獎學(xué)金赴歐洲游學(xué)建筑。1923年回到大連加入小野木橫井共同事務(wù)所,參與設(shè)計了奉天大和旅館(今遼寧賓館,1929年竣工)。1929年回到” 滿鐵 “,1937年任”滿鐵“本社工事課長,大連工事事務(wù)所所長,主持設(shè)計了大連驛(今大連火車站,1937年竣工)。1938年任“滿鐵”北支事務(wù)局建筑課長,1939年任北平華北交通株式會社建筑課長。1941年任上木組(奉天)專務(wù)取締役技師長。根據(jù)西澤泰彥編著的《渡海的日本人建筑家》,戰(zhàn)后直到1948年他才回到日本。

太田宗太郎在紐約求學(xué)期間獲獎的設(shè)計作品

資料來源:S.A. Rogers , Colonial Classics: Plans For Early 20th Century White Pine Houses, Eastern White Pine., June 16, 2017

從太田毅和吉田宗太郎的履歷不難發(fā)現(xiàn),兩人從未在同一所學(xué)校求學(xué),他們之間并無同學(xué)或師兄弟關(guān)系,而是師父與徒弟的關(guān)系 (工手學(xué)校的講師與學(xué)生,“滿鐵”建筑師與助手)。根據(jù)《渡海的日本人建筑家》,吉田宗太郎過繼給太田家做養(yǎng)子,改姓太田,他們也可以算作是父子關(guān)系。

奉天大和旅館(今遼寧賓館)

攝影:楊樹

大連大和旅館(今大連賓館)

攝影:劉榮浩

后來,太田宗太郎從美國學(xué)成歸來,直接加入太田毅的妹夫小野木孝治 ( “滿鐵”建筑課首任課長, 滿洲建筑協(xié)會第二任會長) 的小野木橫井共同事務(wù)所,并被委以重任,設(shè)計奉天大和旅館也就是自然而然地事情了。太田宗太郎參與設(shè)計的這兩座大和旅館都是典型的折衷主義建筑。

前文所指的兩人“共同的老師”——辰野金吾又是怎樣的人物呢?

辰野金吾

圖片來源:維基百科

辰野金吾(1854-1919)是日本第一代建筑師,對于日本建筑教育和建筑設(shè)計有深遠影響。根據(jù)維基百科記錄,他于1873年進入工部省工學(xué)寮(后改稱工部大學(xué)校,系東京大學(xué)工學(xué)部前身)求學(xué),成為時任建筑學(xué)科教授的英國建筑師孔德(Josiah Conde)的第一批學(xué)生。

1879年畢業(yè)后游學(xué)英國。1883年返回日本,擔任工部省技師、工部大學(xué)校教授。后來擔任帝國大學(xué)工科大學(xué)院長,并創(chuàng)建日本建筑學(xué)會。1888年,辰野金吾受日本銀行委托設(shè)計新建筑期間,再次到歐洲調(diào)查英國、法國的銀行建筑。1902年從帝國大學(xué)辭職,與學(xué)生葛西萬司在東京成立辰野葛西事務(wù)所。他的作品甚多,代表作有日本銀行京都支店、奈良飯店、東京車站、大阪市中央公會堂等。1919年因感染到西班牙流感而逝世。

位于東京大學(xué)校園的孔德塑像

圖片來源:維基百科

師生傳承關(guān)系在建筑設(shè)計這個傳統(tǒng)行業(yè)曾經(jīng)是極為重要的,很多人也會因為得到名師的指導(dǎo)而感到榮幸。那么太田毅和吉田宗太郎是辰野金吾的學(xué)生嗎?

后藤慶二繪制《辰野金吾博士作品集成繪圖》

資料來源:維基百科

在太田毅就讀于東京帝國大學(xué)期間,辰野金吾擔任建筑學(xué)科的學(xué)長(學(xué)部主任)。由此可見,辰野金吾與太田毅的確存在師生關(guān)系。但是,師生關(guān)系并不完全等同于師徒關(guān)系。目前沒有證據(jù)顯示太田毅曾經(jīng)受到來自于辰野金吾的直接指導(dǎo),也沒有發(fā)現(xiàn)辰野金吾與太田毅之間交往的記錄。

而像長野宇平治、森山松之助,井手熏這些著名建筑師在東京帝國大學(xué)畢業(yè)后都曾經(jīng)有過在日本銀行擔任技師,或在辰野金吾事務(wù)所工作,接受辰野金吾直接指導(dǎo)的經(jīng)歷。佐野利器曾與辰野金吾合作設(shè)計東京車站,擔任結(jié)構(gòu)工程師。而葛西萬司與片岡安更是先后與老師辰野金吾合作開設(shè)建筑事務(wù)所。相比之下,太田毅實在算不得辰野金吾眾多“得意門生”之一。

筆者認為在建筑師的成長過程中,學(xué)校教育只是一個基礎(chǔ)部分,而畢業(yè)之后受到的外界影響同樣不可忽視。辰野金吾從英國歸國后,在帝國東京大學(xué)繼承了孔德的英式建筑學(xué)教育。可見太田毅接受的是嚴格的英式建筑學(xué)教育。但是在后來的實踐過程中,我們卻看到他深深地受到德國派的影響。

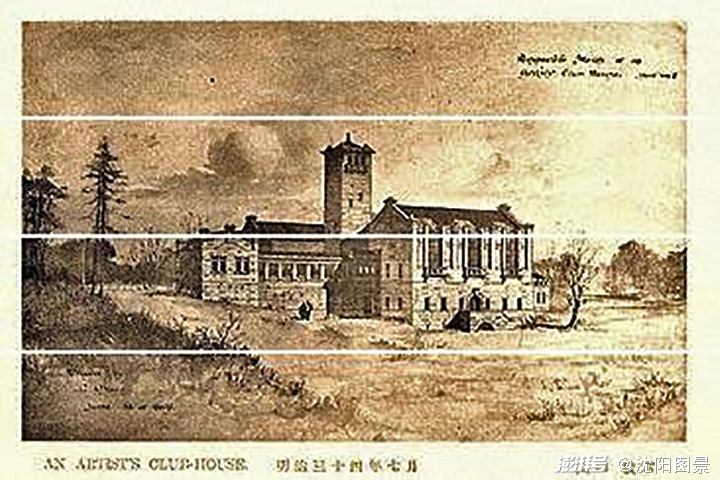

太田毅在東京帝國大學(xué)的畢業(yè)設(shè)計圖 – 藝術(shù)家俱樂部, 1901年

資料來源:日本國立科學(xué)博物館《產(chǎn)業(yè)技術(shù)史資料》

當時的日本建筑設(shè)計行業(yè)分為兩個派系:一個是以辰野金吾為代表的英國派,他們在日本的民間建筑領(lǐng)域、建筑教育以及建筑師行業(yè)協(xié)會領(lǐng)域非常活躍,并占有主導(dǎo)地位。一個是以及以妻木賴黃為代表的德國派,他們則掌控著內(nèi)務(wù)省,司法省和大藏省等官方建筑工程。

妻木賴黃

圖片來源:維基百科

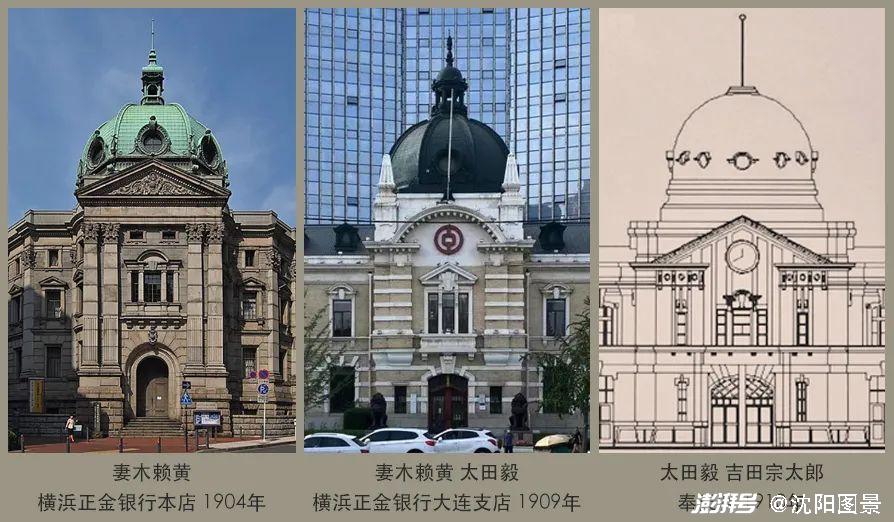

妻木賴黃(1859-1916)也是日本第一代建筑師,曾短暫求學(xué)于東京帝國大學(xué)建筑學(xué)科,師從于孔德。后于美國康奈爾大學(xué)取得建筑學(xué)學(xué)士學(xué)位。1885年回日后任職于東京府,負責(zé)日本大藏省許多官廳建筑的設(shè)計建設(shè)。1886年被派往德國柏林工業(yè)大學(xué)進行學(xué)習(xí),并在Ende und B?ckmann建筑事務(wù)所實習(xí)。1888年歸國后在大藏省負責(zé)港灣、稅關(guān)、煙草鹽專賣等施設(shè)的建設(shè)工作。其建筑風(fēng)格被建筑史界歸類為德國派,著名作品有東京府廳舍、橫濱正金銀行本店、日本橋,廣島臨時假議事堂等。

由此可見,妻木賴黃所受到建筑教育和實踐經(jīng)驗與辰野金吾有很少的交集,而他受到的影響更多地來自于德國和美國的建筑教育。妻木賴黃也曾在工手學(xué)校任教。

橫浜正金銀行本店(今神奈川縣立歷史博物館)

圖片來源:維基百科

辰野金吾和妻木賴黃作為兩個主要派系的代表人物是出名的犬猿之仲,尤其在爭奪國會議事堂的設(shè)計上,雙方更是多次交戰(zhàn)。辰野金吾也曾公開批評過妻木賴黃。可以說,他們所代表的英國派和德國派是水火不容的對立關(guān)系。據(jù)說,辰野金吾從東京大學(xué)工學(xué)部辭職的理由竟是源于與妻木賴黃的的爭論。

在日本建筑歷史學(xué)家村松貞次郎在開創(chuàng)性地對日本近代建筑師進行譜系梳理的著作《日本建筑家山脈》中明確地將以妻木賴為首的在大藏省任職的建筑師歸為“大藏省營繕的建筑家“。大熊喜邦(1903年畢業(yè)),武田五一(1897年畢業(yè))均畢業(yè)于辰野金吾任職東京大學(xué)工學(xué)部學(xué)長期間,但是由于他們都與妻木賴黃合作,并曾經(jīng)在大藏省臨時建筑部工作的經(jīng)歷,被歸為妻木賴黃的弟子。

太田毅自從帝國大學(xué)畢業(yè)之后的十年實踐時間里,深受到妻木賴黃的影響。他們不僅工作履歷高度重合,長期任職大藏省,而且還共同參與了許多卷煙廠的建設(shè)。太田毅來到“滿鐵”之后,仍然與妻木賴黃保持緊密的聯(lián)系,并在妻木的指導(dǎo)下進行了許多建筑設(shè)計,其中最有名的當屬橫濱正金銀行大連支店。

橫濱正金銀行大連支店(今中國銀行大連分行)

攝影:劉榮浩

妻木賴黃在設(shè)計了橫濱正金銀行本店之后,作為大藏省臨時建筑部的總建筑師,監(jiān)督設(shè)計了橫濱正金銀行的一系列支店建筑,其中包括大連支店,牛莊支店,哈爾濱支店,北京支店等。因此可以說,橫濱正金銀行大連支店是在妻木賴黃的指導(dǎo)下,由太田毅主持設(shè)計的。他們之間的關(guān)系是項目總監(jiān)與項目經(jīng)理、項目建筑師的關(guān)系。

橫濱正金銀行北京支店(今中國法院博物館),1910年

圖片來源:東華流韻

太田毅在東京帝大建筑學(xué)科的同窗村井三吾,畢業(yè)后也在大藏省臨時建筑部工作。他作為妻木賴黃的助手,參與了橫濱正金銀行北京支店的設(shè)計和監(jiān)理工作。

通過對上述幾位建筑師的經(jīng)歷,以及他們之間關(guān)系的梳理和分析,筆者認為太田毅雖然就讀于辰野金吾擔任學(xué)長時期的東京帝國大學(xué)建筑學(xué)科,但是在畢業(yè)之后的工程實踐過程中所確立的設(shè)計思想和手法,直接受到妻木賴黃的影響。而由于妻木賴黃與辰野金吾的派系之爭,太田毅與辰野金吾的關(guān)系似乎在畢業(yè)之后漸行漸遠。吉田宗太郎既沒有東京帝國大學(xué)的求學(xué)經(jīng)歷,也沒有在辰野金吾事務(wù)所的工作經(jīng)歷,因此也完全稱不上辰野金吾的學(xué)生。

因此,筆者的觀點是,太田毅與吉田宗太郎并不是辰野金吾的所謂“得意門生”,甚至關(guān)系較為疏遠。從太田毅的從業(yè)經(jīng)歷來看,他是妻木賴黃的”得意門生“,似乎才更為恰當。

二、風(fēng)格

折衷主義(Eclecticism)是流行于19和20世紀的建筑設(shè)計風(fēng)格。這是一種沒有固定范式,從古典建筑結(jié)構(gòu),主題,風(fēng)格,裝飾,以及異域或者本土文化中汲取營養(yǎng),糅合并重新組合的設(shè)計。折衷(Eclectic)一詞具有不拘一格的意思。建筑師們被鼓勵探索和表達自由,其背后由創(chuàng)新的力量驅(qū)使,而非完全恪守經(jīng)典。折衷主義出現(xiàn)并盛行于歐洲,特別是法國的鮑扎風(fēng)格(Beaux Arts Style)和英國的維多利亞式建筑 (Victorian Architecture)。最著名的折衷主義建筑之一是西班牙建筑大師安東尼·高迪(Antoni Gaudí)設(shè)計的巴塞羅那圣家族大教堂。哥特建筑風(fēng)格融合了東方元素和自然世界的主題,創(chuàng)造了獨一無二的建筑形式。

諾曼·蕭大樓,1887–1906年

Norman Shaw North (right) and South (left) Buildings

建筑師:理查德·諾曼·蕭(Richard Norman Shaw)和約翰·巴特勒(John Dixon Butler)

圖片來源:維基百科

維多利亞式建筑是英國維多利亞女王時代(1837-1901)的一系列建筑風(fēng)格的總稱,以其對古典建筑的折衷與復(fù)興聞名。其中以哥特復(fù)興(Gothic Revival)為主,其他風(fēng)格包括安妮女王復(fù)興(Queen Anne Revival),文藝復(fù)興復(fù)興(Renaissance Revival), 羅曼復(fù)興(Romanesque Revival)以及第二王朝復(fù)興(Second Empire Revival)等。

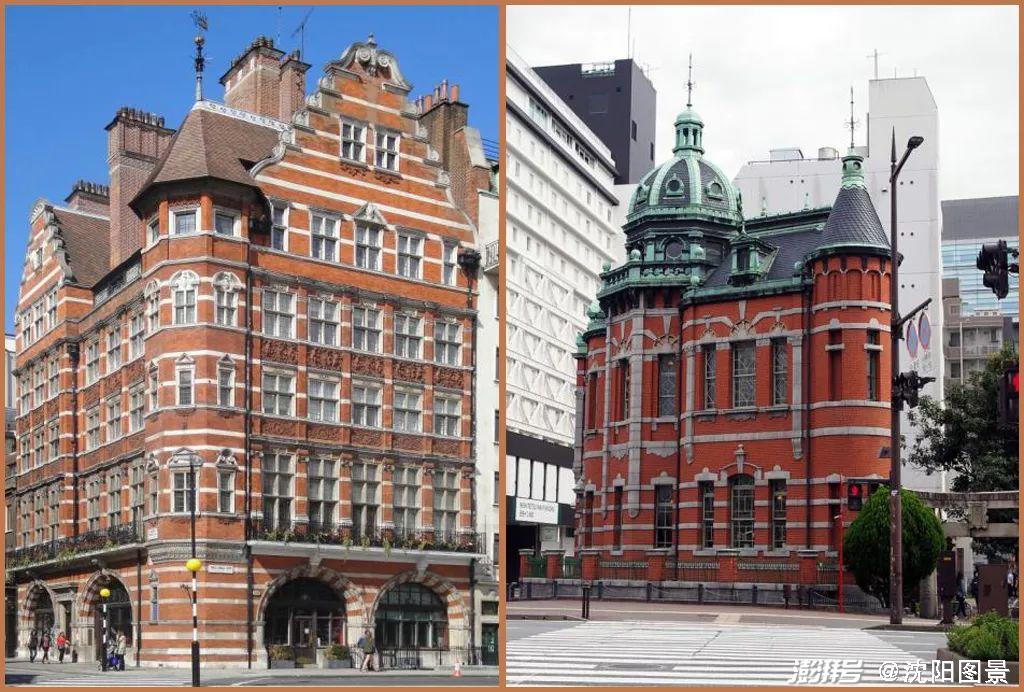

其中,我們要特別提起的安妮女王復(fù)興風(fēng)格,是以對安妮女王統(tǒng)治時期(1702-1714)的英國巴洛克建筑風(fēng)格復(fù)興的折衷主義風(fēng)格。安妮女王復(fù)興風(fēng)格的歷史先例廣泛,特點顯著。比如精致的紅磚墻與白色石材或灰泥裝飾帶,成為視覺焦點的轉(zhuǎn)角處塔樓,以及深邃的入口。這種風(fēng)格始于1870年代,主要用于住宅和大型建筑。它通過英國著名建筑師理查德·諾曼·蕭(Richard Norman Shaw)和喬治·德維(George Devey) 的設(shè)計作品受到大力推廣,并迅速在英美各國流行。

1903年,辰野金吾從帝國大學(xué)離職以后,分別與學(xué)生葛西萬司在東京 (1903年),片岡安在大阪(1905年)合開建筑事務(wù)所。在這個時期,他開始采用英國維多利亞女王時期的安妮女王復(fù)興風(fēng)格設(shè)計一系列的商業(yè)建筑。

從早期的日本銀行京都分行(1906年),第一銀行京都分行 (1906年),第一銀行神戶分行(1908年)的小試牛刀,到日本生命保險株式會社九州島支店(1909年), 盛岡銀行本店(1911年),萬世橋車站(1911年),大阪教育生命保險(1912年),二十三銀行總行(1913年)的逐漸成熟,到東京驛(1914年)的走向高峰。辰野金吾對以紅磚白石為主要建筑材料和立面裝飾的安妮女王復(fù)興風(fēng)格持續(xù)地進行本土化詮釋,并日臻成熟。

左-安聯(lián)保險大廈,1881年 建筑師:理查德·諾曼·蕭(Richard Norman Shaw)

右-日本生命保險株式會社九州島支店,1909年 建筑師:辰野金吾

圖片來源:維基百科

我們將辰野金吾設(shè)計的日本生命保險株式會社九州島支店與諾曼·蕭設(shè)計的安妮女王復(fù)興風(fēng)格的安聯(lián)保險大廈(Allianz Assurance Building)進行比較,可以看出兩者的設(shè)計手法極為相似。安聯(lián)保險大廈轉(zhuǎn)角處加上穹頂?shù)乃牵t磚墻和白色水平裝飾帶形成的紅白相間的立面深刻地影響了辰野金吾的設(shè)計意向。藤森照信在《日本近代建筑》中這樣定義,“像王冠一樣的塔樓,圓頂設(shè)計成為了辰野的安女王樣式的特征,同時代的人們將此稱為‘辰野式’”。

然而,對于安妮女王復(fù)興風(fēng)格進行借鑒和應(yīng)用的日本建筑師并非只有辰野金吾。位于東京的法務(wù)省舊本館由兩位德國建筑師威廉·伯克曼(Wilhelm B?ckmann)和赫爾曼·恩德 (Hermann Ende) 在1888年設(shè)計,工程歷時7年,于1895年完成。建筑師使用了流行于維多利亞時代的建筑材料紅磚與白色石材,即安妮女王復(fù)興風(fēng)格的要素。紅磚給這座威嚴的德國新巴洛克風(fēng)格的建筑增添了幾分暖意和親切,而橫向的白石裝飾則帶給大尺度的立面以輕快和生機。

法務(wù)省舊本館,1888-1895年

攝影:Deru Kugi

巧的是,妻木賴黃曾經(jīng)于1886年至1888年兩年間,在德國恩德與伯克曼(Ende und Bockmann)建筑事務(wù)所學(xué)習(xí)。妻木賴黃的作品常常以嚴謹?shù)牡娜问脚c對稱進行立面構(gòu)圖,繼承了德國新巴洛克式的大氣與端莊。游歷歐美的經(jīng)歷,也讓他吸收了英美復(fù)興風(fēng)格的秀麗與明快。安妮女王復(fù)興風(fēng)格也常常出現(xiàn)在他的設(shè)計之中。

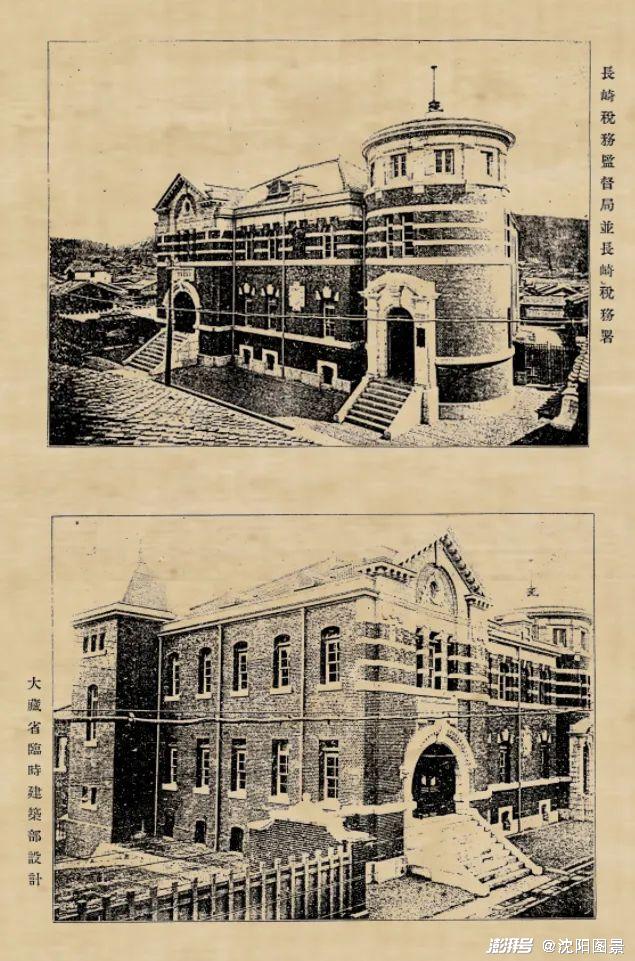

長崎稅務(wù)監(jiān)督局并長崎稅務(wù)署,1908年

圖片來源:日本建筑學(xué)會《建筑雜志》258號,1908年6月

妻木賴黃擔任大藏省臨時建筑部部長期間主持設(shè)計的長崎稅務(wù)監(jiān)督局就是典型的安妮女王復(fù)興風(fēng)格——紅色磚墻和白色水平裝飾帶,以及轉(zhuǎn)角處的塔樓。

橫濱正金銀行北京支店局部,1910年

圖片來源:維基百科

由妻木賴黃設(shè)計的橫濱正金銀行北京支行延續(xù)了這一設(shè)計手法,采用紅磚與白石的組合,立面縱向處理為三段式,頂部有三角形山花,轉(zhuǎn)角處設(shè)有塔樓。在東交民巷的西洋建筑群中獨具一格。

上海禮和洋行,1898年

圖片來源:維基百科

清朝末年,隨著一系列通商條約的簽署和口岸的開埠,大量西方資本涌入中國,同時也帶來了以西方理念和技術(shù)設(shè)計的建筑。作為當時風(fēng)靡全球的安妮女王復(fù)興風(fēng)格,自然也被西方建筑師們帶到了中國。其中,1898年建造的上海德商禮和洋行(Carlowitz & Co.)大樓就是其中的典型代表。該建筑立面底層為連續(xù)半圓券窗,以上三層為拱券敞廊。外墻以清水紅磚與白色石雕構(gòu)建構(gòu)成,頂部點綴巴洛克式荷蘭式山花,是典型的安妮女王復(fù)興風(fēng)格。

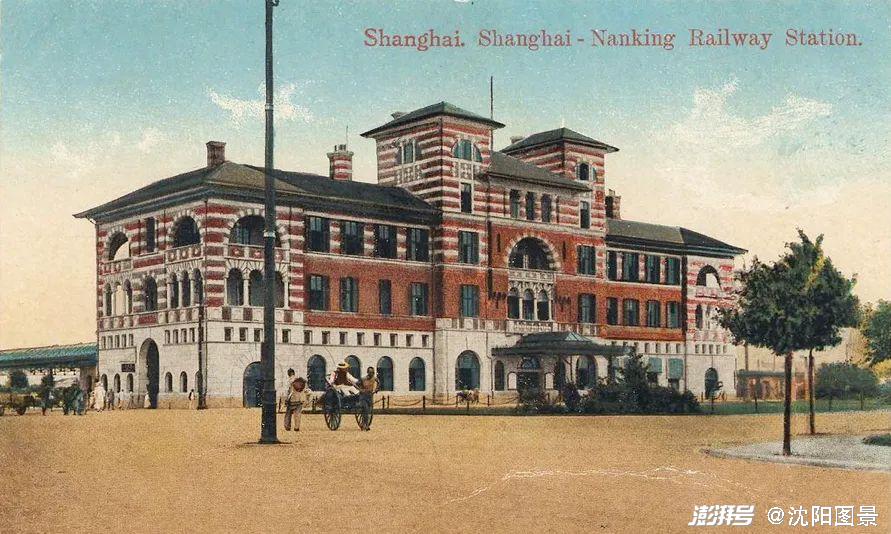

上海火車北站明信片

圖片來源:馬網(wǎng)報

1909年建造的上海火車北站(滬寧鐵路上海車站)由曾經(jīng)設(shè)計倫敦地標之一的倫敦塔橋(Bridge Tower)的John Wolf Barry和Francis William Woodley Valpy兩位英國工程師設(shè)計。底層也是有連續(xù)的柱廊,上層為紅磚墻和鑲嵌其中的水平白色裝飾帶和嵌于拱圈的白色石材,呈現(xiàn)出安妮女王復(fù)興風(fēng)格。

20世紀初,日本在亞洲國家開展殖民擴張的同時,日本建筑師們紛紛渡海,將他們的所學(xué)應(yīng)用到殖民地建設(shè)上。可以說,殖民地成為新建筑的試驗場,給了這些日本年輕建筑師更廣闊的空間。尤其是在日治時期的臺灣,我們可以看到安妮女王復(fù)興風(fēng)格在寶島遍地開花。

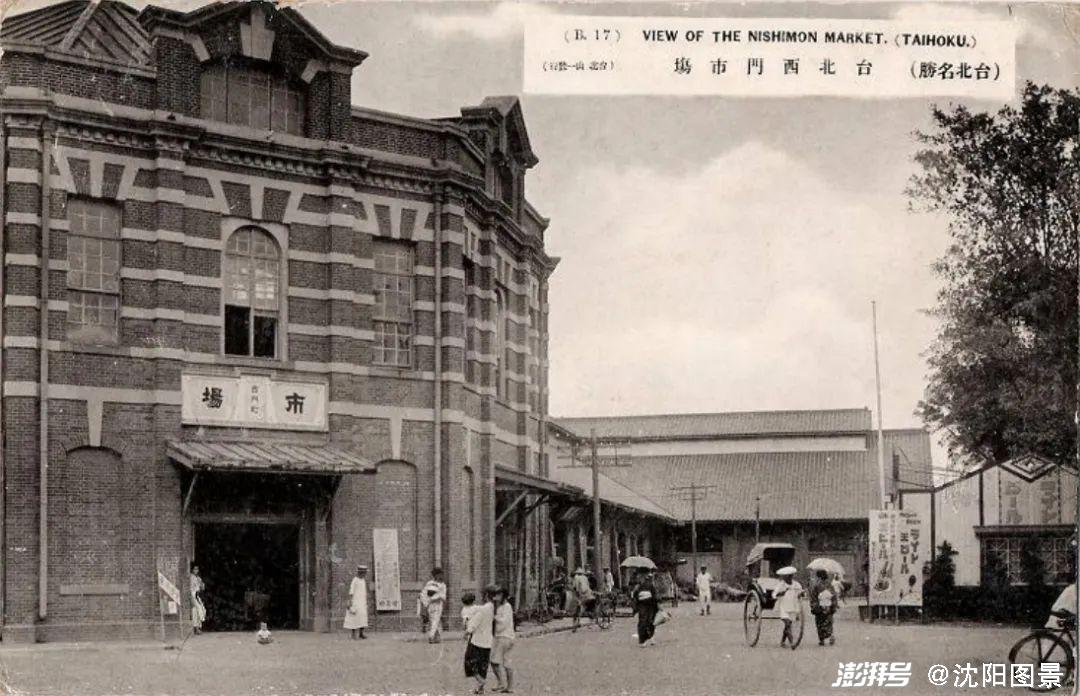

臺北西門市場八角樓(西門紅樓),1908年

圖片來源:維基百科

野村一郎(東京帝大建筑學(xué)科1895年畢業(yè))設(shè)計并于1901年建成的臺北驛,是臺灣最早出現(xiàn)的安妮女王復(fù)興風(fēng)格建筑。紅磚白石塑造的建筑平易近人,成為臺灣新形象的代表。松崎萬長(德國柏林工業(yè)大學(xué)畢業(yè))設(shè)計的臺北鐵道飯店(1908年)、基隆驛(1908年),也都采用了安妮女王復(fù)興風(fēng)格。近藤十郎(東京帝大建筑學(xué)科1904年畢業(yè))也將安妮女王復(fù)興風(fēng)格運用于商業(yè)建筑的新起街市場(1907 年)、臺灣日日新報社(1908年)、臺灣總督府臺北醫(yī)院(1916年)等。

森山松之助設(shè)計的臺南州廳(今國立臺灣文學(xué)館)

圖片來源:維基百科

森山松之助(東京帝大建筑學(xué)科1897年畢業(yè))于1906年受到辰野金吾的舉薦來臺。一開始設(shè)計的臺北市電話交換局仍是古典主義建筑,之后大量運用安妮女王復(fù)興風(fēng)格設(shè)計了臺南郵便局(1907年-1910年)、基隆郵便局 (1912年)、專賣局(1912-1913年)、大阪商船基隆支店(1915年)等一系列建筑。由長野宇平治最初設(shè)計的臺灣總督府(1912年-1919年)雖然采用了紅磚作為主要材料,但是方案顯得較為樸素。后來在森山松之助的主導(dǎo)下,采用更多白色橫帶裝飾、附柱、圓頂,可以說是將這種紅磚白色水平裝飾帶的風(fēng)格發(fā)揮得淋漓盡致。

臺灣總督府,1919年

圖片來源:維基百科

這些臺灣日治時期由日本建筑師設(shè)計建造的安妮女王復(fù)興風(fēng)格建筑如今都被臺灣建筑史學(xué)界稱為“辰野式“建筑。

“辰野式“

在文章開頭的引文中多次提及奉天驛是“典型的辰野式建筑”,這一觀點在時下對沈陽站建筑風(fēng)格的表述中非常流行。那么,“辰野式”建筑究竟是怎樣的建筑呢?

阿迪達斯線條

圖片來源:www.adidas.com

從字面上看,“辰野式” 最直接的解釋就是具有辰野金吾設(shè)計風(fēng)格的建筑。而“辰野式”建筑給大眾最直觀的印象就是紅磚建筑上平行的白色線條,像極了阿迪達斯的三道杠。

筆者根據(jù) “辰野式”這個概念的不同范圍指向,嘗試由小及大地給出四種不同的解釋。

1.辰野金吾設(shè)計的建筑

2.辰野金吾設(shè)計的安妮女王風(fēng)格的建筑。

3.辰野金吾以及學(xué)生們設(shè)計的安妮女王復(fù)興風(fēng)格的建筑。

4.日本建筑師設(shè)計的安妮女王復(fù)興風(fēng)格的建筑

臺灣建筑學(xué)家凌宗魁在其論文《“辰野式“的源流與影響——臺灣近代建筑中紅白橫條帶飾風(fēng)格的世界譜系》中這樣論述, “可以清楚看見一個建筑師如何運用其影響力,將一種建筑師形式成為自己的特有風(fēng)格,并透過學(xué)生的散播和國家的國力,持續(xù)推廣政治和軍事力量影響所及的鄰近國家”。他的學(xué)生們也仿照老師的設(shè)計手法重新演繹安妮女王復(fù)興樣式設(shè)計新的建筑,此類風(fēng)格作品被稱為“辰野式“。

筆者比較贊同這一說法,即傾向于上述的第三種解釋——辰野金吾以及弟子們設(shè)計的安妮女王復(fù)興風(fēng)格的建筑。與其說“辰野式”是一種建筑風(fēng)格,不如說是一種建筑流派。這是代表辰野金吾和他的學(xué)生們對于安妮女王復(fù)興風(fēng)格的獨特的變形。通過前面的分析,我們知道并不是任何一座安妮女王復(fù)興風(fēng)格的建筑都是辰野金吾及其學(xué)生們設(shè)計的,這些建筑被認作辰野式也就不太合適了。

因此,我們判斷一個建筑是否是“辰野式”的充分必要條件應(yīng)該是這樣:第一,建筑是否是安妮女王復(fù)興風(fēng)格;第二,建筑師是否是辰野金吾和他的學(xué)生們,也就是之前提到的那些 “得意門生” 。

鑒于之前第一部分的分析,設(shè)計奉天驛的建筑師太田毅并非是辰野金吾的“得意門生”。那么,奉天驛就算不得真正意義上的“辰野式”建筑。

三、設(shè)計

由于太田毅常常被認為是辰野金吾的“得意門生”,從而聯(lián)想到他在設(shè)計奉天驛的過程中受到了辰野金吾的影響,甚至奉天驛被認為是仿照東京驛丸之內(nèi)設(shè)計的“辰野式”建筑,也似乎是說得通的。然而,這些都并非是事實。沒有根據(jù)的聯(lián)想是不會站住腳的。

接下來,我們對奉天驛的建筑設(shè)計進行分析,同時也將它與東京驛丸之內(nèi)進行對比。很多問題就會變得一目了然,迎刃而解。

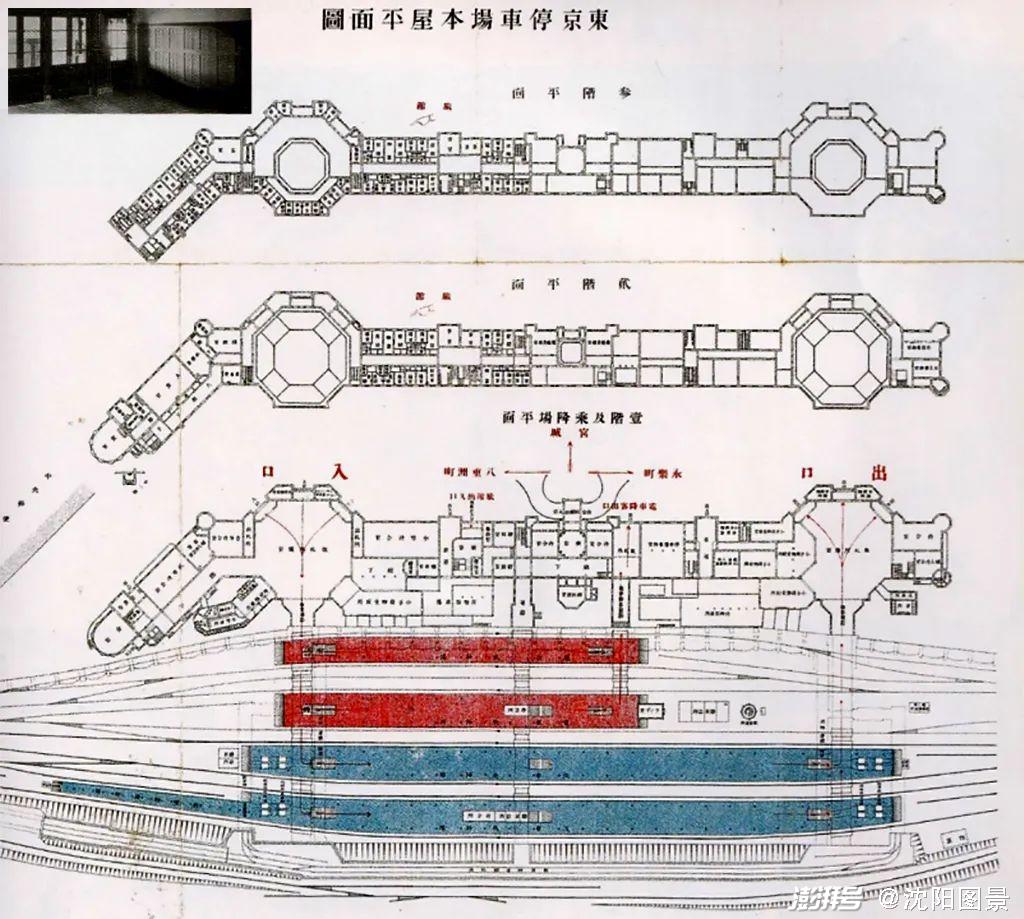

1.建筑平面分析

首先,從最基本的平面構(gòu)成可以明顯地看出,奉天驛和東京驛都采用了中心對稱的布局。

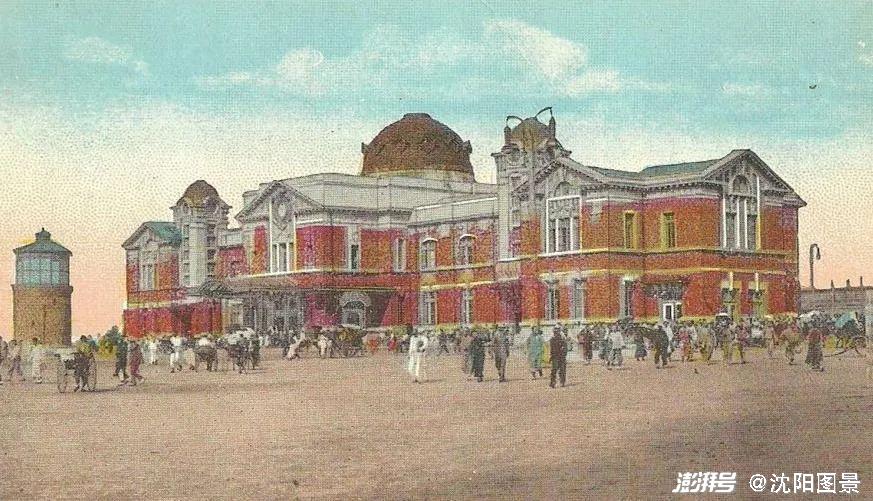

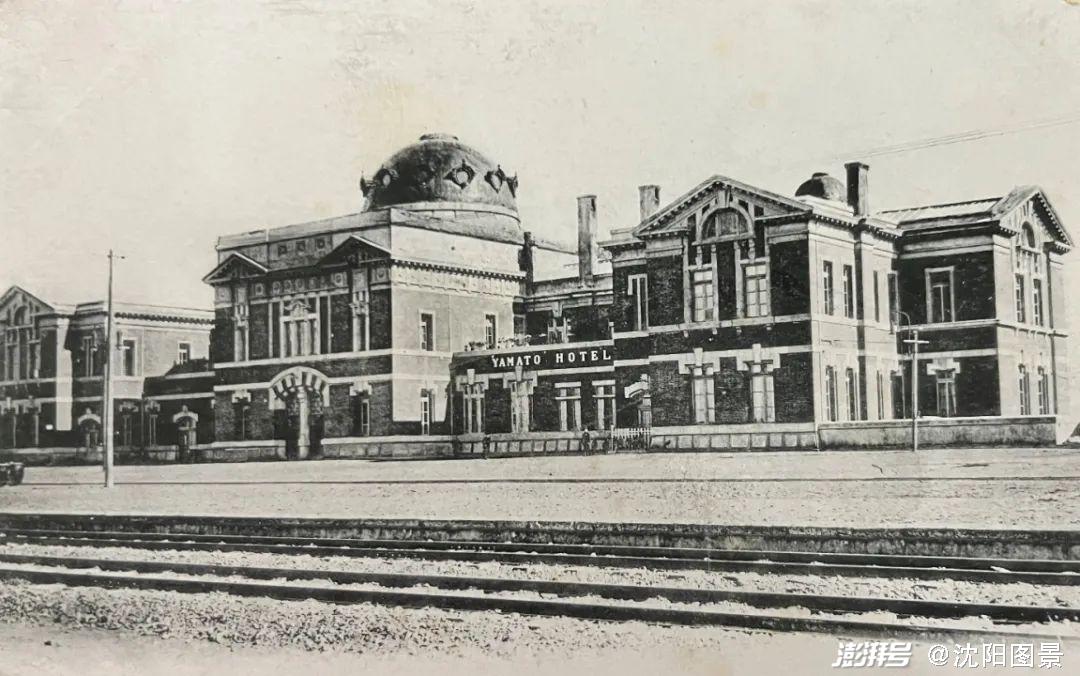

奉天驛作為南滿鐵路連接安奉鐵路和京奉鐵路的樞紐,是南滿鐵路沿線的五大停車場 (大連,旅順,奉天,長春,撫順千金寨)中最重要的一個。奉天驛采用了以建筑中心作為進出站的門戶,其他位列兩側(cè)的出入口則作為大和旅館、行李用房等配套設(shè)施的通道。奉天驛在車站中首次設(shè)立了旅館,這種做法具有開創(chuàng)性。

奉天驛一層平面圖

資料來源:《沈陽都市中的歷史建筑匯錄》,陳伯超編

東京驛各層平面圖

資料來源:《圖說:驛的歷史》,交通博物館編

而東京驛則作為終端車站, 將丸之內(nèi)南口做為乘車口,丸之內(nèi)北口做為下車口,中央玄關(guān)為皇室乘降專用。

2.建筑立面分析

從立面上看,盡管奉天驛為兩層建筑,建筑師仍然采用了經(jīng)典的縱向三段式構(gòu)圖。東京驛則為三層,三段式顯得更為明顯,尤其是底層部分是紅白相間的構(gòu)圖,增加了平視角度的豐富性。

初建成的奉天驛

圖片提供:余泓

橫濱正金銀行大連支店

圖片來源:互聯(lián)網(wǎng)

奉天驛橫向分為五段,中間突出的入口部分,以及兩側(cè)的配套用房以及之間的連接,形成了帶有節(jié)奏的韻律感。這一點與橫濱正金行大連支店極為相似。而奉天驛的精妙之處,還在于附著于南北配樓的塔樓。塔樓不僅消除了主樓與配樓由于相似的造型而產(chǎn)生的單調(diào)感,也豐富了建筑立體構(gòu)成的層次。而塔樓頂部的穹頂,也是點睛之筆。塔樓采用白色石材作為主要材料,與點綴于紅磚之間的白石裝飾帶遙相呼應(yīng), 又不喧賓奪主,恰到好處。

東京驛正立面,1914年

圖片來源:維基百科

而東京驛最初的設(shè)計是三個獨立的建筑,南北長335米。在新的設(shè)計中,辰野金吾通過一系列的塔樓,以及凸出的南北兩個出入口來消解建筑過長而帶來的壓迫感和呆板,并且使用紅磚和白石的立面效果增添了動感。使旅客仿佛游走在一個有不同建筑組成的,風(fēng)格一致的街區(qū)。東京驛建筑的比例和明顯與奉天驛是迥異的。

3.構(gòu)成元素分析

a.紅磚與白石

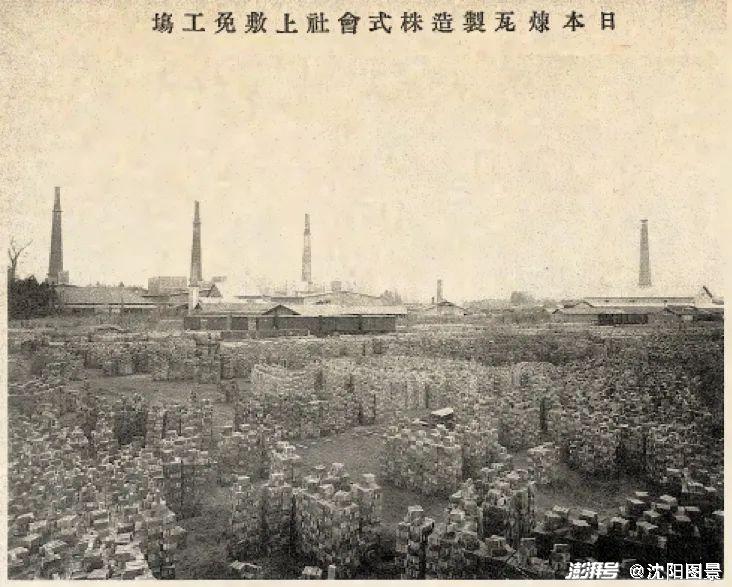

建筑設(shè)計風(fēng)格的演變離不開建筑材料和技術(shù)進步的支持。西方古典主義樣式的建筑常常使用大量石材作為基本的建筑材料。但是無論對于日本還是其殖民地,常常無法獲取大量合適的石材。而彼時的日本,已經(jīng)成功引進了德國的機制磚技術(shù),可以大規(guī)模生產(chǎn)機制紅磚(赤練瓦)。機制紅磚作為一種新的材料,表面光亮堅硬,具有金屬質(zhì)感,大量應(yīng)用到新的建筑上,既經(jīng)濟又美觀。而將石材鑲嵌其中則增加了抗剪性,使以紅磚為主的建筑具有更加堅固穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。從建筑效果上看,紅白相間的組合會產(chǎn)生豐富的變化,創(chuàng)造出特征鮮明的視覺可識別性。這些優(yōu)勢都為安妮女王復(fù)興風(fēng)格在日本的落地,提供了堅實的基礎(chǔ)。

日本第一家現(xiàn)代制磚企業(yè) -日本練瓦制造株式會社工場全景

圖片來源:諸井恒平《練瓦要說》

紅磚作為主要建筑材料,是太田毅在滿洲的實踐中的首次嘗試。他既考慮到材料供給和運輸上的便利性,因為當時在奉天有日本人經(jīng)營的紅磚工廠,也考慮到奉天驛作為滿鐵附屬地中心所豎立的新形象,與當時奉天主要的中式建筑材料青磚所形成的城市風(fēng)貌對比鮮明。筆者大膽猜測,沈陽現(xiàn)存的同時期建設(shè)的奉天海關(guān)大樓可能也使用了該工廠生產(chǎn)的紅磚。

奉天驛建筑局部:無橫向水平帶和轉(zhuǎn)角隅石

圖片來源:作者收藏

東京驛設(shè)計局部:橫向白石裝飾帶和轉(zhuǎn)交隅石

圖片來源:CNN Travel

盡管奉天驛和東京驛都采用了紅磚和白石作為主要的立面建筑材料,但是仔細比較便不難發(fā)現(xiàn)兩者的差別。白色鑄石應(yīng)用在奉天驛的窗楣(Window Heads),窗套(Window Jambs)以及窗臺(Window Sills)這些立面的常用元素以外,僅作為中央入口拱圈和山花墻上的豎向裝飾元素。這與東京驛在底層的橫向白石裝飾帶和轉(zhuǎn)角處的白色隅石有著顯著的差別。而在其他“辰野式“建筑中,無論是橫向水平白石裝飾,還是轉(zhuǎn)角隅石都是其基本的建筑語言和特征。而在奉天驛中,并沒有轉(zhuǎn)角隅石的出現(xiàn)。

b.穹頂

奉天驛最具有標志性和視覺沖擊力的設(shè)計元素當屬建筑正中的巨大的半球形金屬穹頂以及兩側(cè)塔樓頂部與之呼應(yīng)的小穹頂。這是奉天驛成為地標建筑的關(guān)鍵。金屬穹頂帶有濃厚的德國巴洛克特征,是重要的新古典主義設(shè)計元素。太田毅在幾乎同時期與妻木賴黃共同設(shè)計的橫濱正金銀行大連支店也使用了幾乎一樣的手法。

柏林大教堂,1894-1905年

圖片來源:維基百科

作為德國派的代表,妻木賴黃常常喜歡借鑒德國元素并應(yīng)用到他的設(shè)計之中。文藝復(fù)興風(fēng)格的德國柏林大教堂即是他借鑒的原型之一。柏林大教堂由德國建筑師尤利烏斯·拉什多夫(Julius Raschdorff)設(shè)計,于1894年開工,歷時11年建成。華麗與宏偉的結(jié)構(gòu)堪比羅馬的圣彼得大教堂。尺度巨大的綠色穹頂是建筑構(gòu)成的重要元素,主導(dǎo)了立面構(gòu)圖,是整個建筑的焦點,并且為建筑提供的獨一無二的標志性。

各建筑穹頂?shù)谋容^

制圖:楊樹

1904年,妻木賴黃與遠藤于莵共同設(shè)計的橫濱正金銀行總行即開始改采用綠色的穹頂作為視覺焦點的構(gòu)成要素。橫濱正金銀行北京支店的位于轉(zhuǎn)角處的穹頂也是使該建筑脫穎而出的視覺焦點。妻木賴黃與太田毅合作設(shè)計的橫濱正金銀行大連支店幾乎采用了與橫濱正金銀行總店一樣的穹頂設(shè)計。太田毅在奉天驛的設(shè)計中,也把穹頂當作最重要的元素考慮。在金屬穹頂?shù)倪\用上,太田毅顯然受到了妻木賴黃的影響。

日本相撲的大銀杏發(fā)型

圖片來源:Facebook

東京驛兩側(cè)出入口塔樓穹頂

圖片來源:GooBlog

而東京驛的穹頂形式則是模仿相撲中“關(guān)取”以上的力士才被允許使用的大銀杏(Ohicyou)發(fā)型,這與辰野金吾早前設(shè)計的兩國國技館的穹頂所使用的手法類似。與半球形的穹頂相比,東京驛的穹頂造型顯得比較扁平,而塔樓的屋頂就更算不上穹頂了。

奉天驛是一個居中的大穹頂輔以兩側(cè)的小穹頂,共同構(gòu)成一個設(shè)計主題。而東京驛的兩個大穹頂分別位于南北入口上方,盡管體量巨大,但是相距非常之遠,中間又有多處形式差別很大的大小屋頂,因此難以在視覺上形成強烈的沖擊,而更像是在漫長建筑兩端設(shè)置的錨點。

奉天驛東立面

圖片來源:維基百科

奉天驛西立面

圖片來源:作者收藏

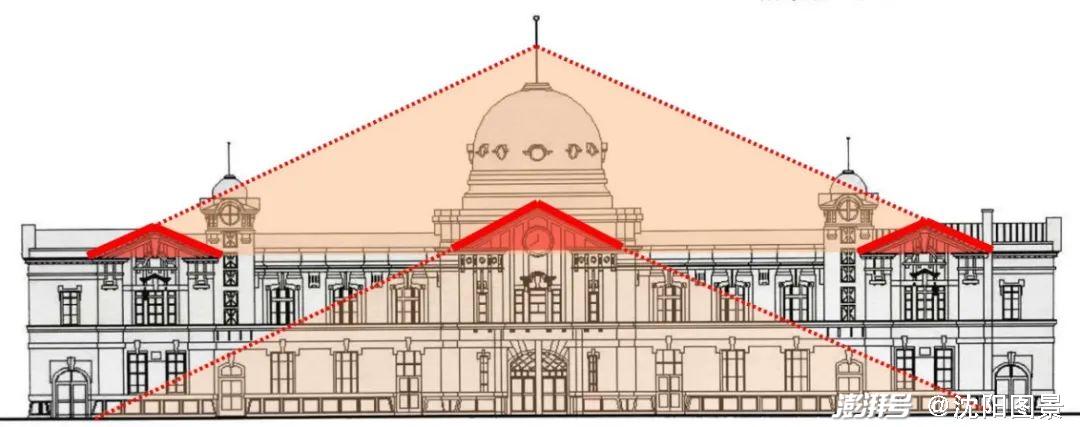

c.三角型山花

作為新古典主義建筑最重要的設(shè)計元素,古希臘建筑經(jīng)典的三角形山花墻(Pediment)是奉天驛的設(shè)計母題之一,共出現(xiàn)九處之多。在正(東)立面中央入口上方是一個巨大的三角形山花,在正立面兩側(cè),南北兩側(cè)立面,背(西)立面兩側(cè)共有6個相似而略小的三角形山花,另外在背(西)立面中央有兩個小尺度的三角形山花。這些重復(fù)出現(xiàn)的相似三角形,使得奉天驛的建筑立面不僅具有了非常強的穩(wěn)定感,也讓整個建筑在不同方向都有相似的造型,大大增強了建筑的可識別性和完整性。

位于土耳其伊斯坦布爾的阿爾忒彌斯神廟復(fù)原模型

圖片來源:維基百科

妻木賴黃尤其鐘愛使用古典主義建筑的經(jīng)典要素——三角形山花墻。源自古希臘的阿爾忒彌斯神廟(Temple of Artemis)巨大的三角形山花墻是妻木賴黃鐘愛的古典主義設(shè)計元素,這使得建筑顯得更加沉穩(wěn)。在長崎稅務(wù)署,橫濱正金銀行總店和橫濱正金銀行北京支店,我們都可以看到與奉天驛一樣的山花墻。三橋四郎設(shè)計的日本駐奉天總領(lǐng)事館(1912年),也曾經(jīng)被妻木賴黃建議在入口中央使用巨大的三角形山花墻。

而如此具有鮮明特征的設(shè)計元素并沒有出現(xiàn)在辰野金吾設(shè)計的東京驛之中。

奉天驛立面關(guān)系分析

制圖:楊碩

值得一提的是,奉天驛正立面的一大兩小,一高兩低的三個穹頂連線,正好構(gòu)成一個與山花母題比例相同的三角形。這個隱藏的三角形,巧妙地將奉天驛的中心及兩側(cè)的三個部分通過格式塔完型圖案緊密地聯(lián)系在一起,形成了視覺上穩(wěn)定的幾何關(guān)系。

d.雨廊

巴黎地鐵Abbesses站新藝術(shù)運動風(fēng)格入口

圖片來源:維基百科

奉天驛正中入口處的雨廊與大連大和旅館的雨廊一樣都是使用了鑄鐵和玻璃,這明顯是受到當時世界最為流行的新藝術(shù)運動(Art Nouveau)的影響。新藝術(shù)運動最重要的表現(xiàn)形式就是有機的,動感的線條,使傳統(tǒng)的裝飾充滿活力。在建筑和室內(nèi)設(shè)計、家具和裝飾品設(shè)計等領(lǐng)域廣為應(yīng)用 。

奉天驛“唐破風(fēng)”雨廊和新藝術(shù)運動風(fēng)格時鐘

圖片來源:美國LIFE雜志

奉天驛雨廊

圖片來源:作者收藏

19世紀末,玻璃與鍛鐵工藝的進步與成熟,也能創(chuàng)造出精雕細琢般的高品質(zhì)。最初,新藝術(shù)運動是受到日本浮世繪木刻畫的啟發(fā)而產(chǎn)生。日本新一代的建筑師又將新藝術(shù)運動的形式應(yīng)用到東方的建筑設(shè)計中,并且在奉天驛的雨廊設(shè)計中非常巧妙地融入了日式“唐破風(fēng)”的主題。輕巧而簡潔,其本身就是一件藝術(shù)品。筆者不由衷贊嘆太田毅的妙筆生花。

東京驛皇室入口

圖片來源:foodicles.com

而相比之下,東京驛則在中央入口處采用了傳統(tǒng)的,由磚石砌造的車寄(法語Porte-cochère),而在兩側(cè)出入口處使用了沿外墻搭建的雨棚。

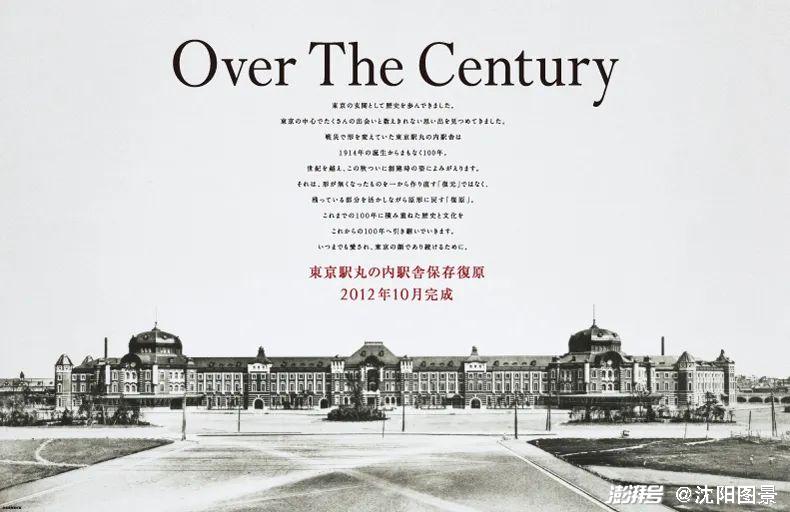

東京驛百年紀念海報

圖片來源:日本雅虎

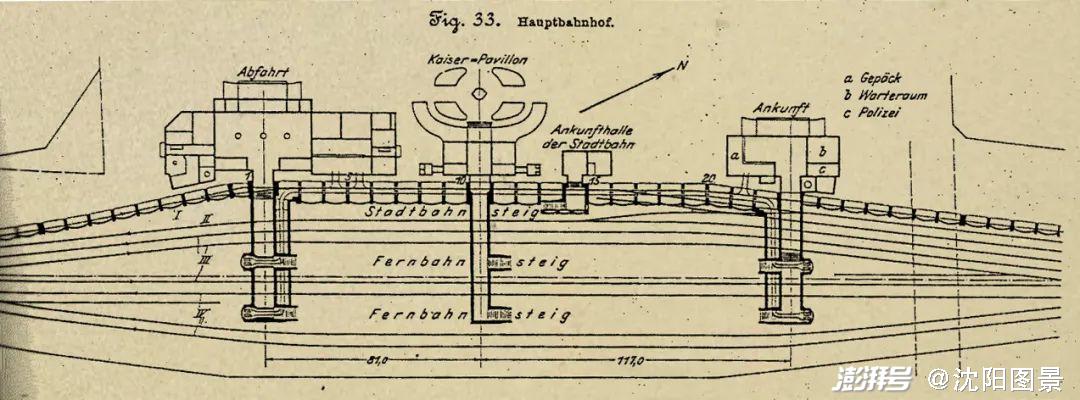

最后,我們再回顧一下東京驛的設(shè)計歷程。東京驛的設(shè)計可謂是一波三折,最初的勘測和早期方案是由赴日協(xié)助建設(shè)東京市區(qū)鐵道路網(wǎng)的德國工程師法蘭茲·巴爾策(Franz Baltzer)與赫爾曼·朗姆肖特爾(Hermann Rumshottel) 負責(zé)。

巴爾策方案之東京驛立面,1904年

圖片來源:維基百科

對日本傳統(tǒng)建筑情有獨鐘的巴爾策,將車站建筑(丸之內(nèi)站房)設(shè)計為帶有“入母屋破風(fēng)”與“唐破風(fēng)”屋頂?shù)哪7绿疑綄m殿的和式建筑。意在與車站所面對的皇宮相呼應(yīng)。但是,當建筑師向明治天皇展示他的設(shè)計時,天皇說“車站之類的東西最好用外國風(fēng)格呈現(xiàn)。” 因而最終未被采用。

巴爾策方案之東京驛平面,1904年

圖片來源:維基百科

日俄戰(zhàn)爭以后,辰野金吾、葛西萬司于1906年12月開始接手站房的建筑設(shè)計,并以西洋式設(shè)計為基調(diào),經(jīng)過三次設(shè)計修改后才于1910年12月正式定案。而東京驛整體的場站布局,仍一定程度沿用巴爾策等德國工程師的規(guī)劃。

另外,也有說法稱辰野金吾是以阿姆斯特丹的中央火車站為參照設(shè)計東京驛的。但是,日本建筑學(xué)家藤森照信通過對辰野金吾的經(jīng)歷和設(shè)計風(fēng)格的研究,對此持否定態(tài)度。

萬世橋停車場明信片,1912年

圖片來源:維基百科

在設(shè)計東京驛的同時,辰野金吾設(shè)計了萬世橋驛和新橋驛。都采用了以紅磚白石為主要材料的安妮女王復(fù)興的的設(shè)計風(fēng)格。可以說這兩個車站是東京驛的試驗。

從建設(shè)時間上看,奉天驛于1908年開始設(shè)計,1910年7月份竣工。而東京驛1910年12月才正式定案,1914年建設(shè)完工。萬世橋站1912年完工。在設(shè)計時間和竣工時間上看,奉天驛不僅在東京驛之前 ,也在萬世橋驛和新橋驛之前。因此,奉天驛仿照東京驛而設(shè)計的說法從時間上看也是不成立的。

四、結(jié)語

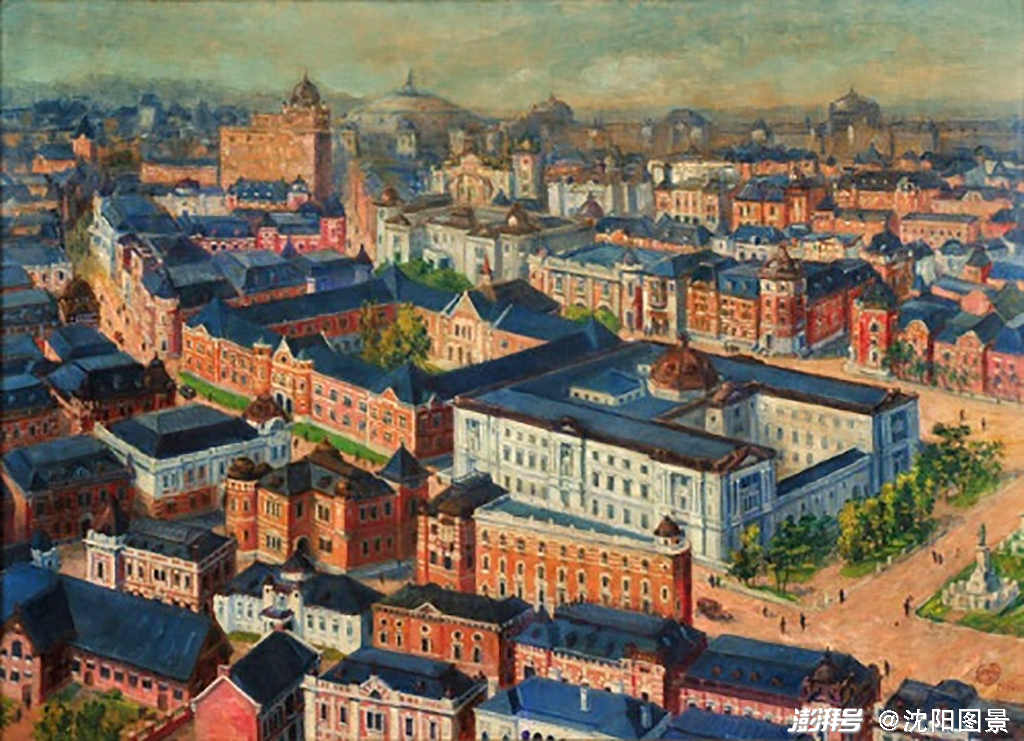

沈陽站水彩畫

作者:楊子江

通過以上分析,我們不難得出無論是從建筑師的從業(yè)經(jīng)歷、設(shè)計手法,還是建筑的設(shè)計風(fēng)格、設(shè)計時間,奉天驛與東京驛都可以說并無交集,甚至是大相徑庭。

奉天驛是具有德國巴洛克復(fù)興風(fēng)格與英國安妮女王復(fù)興風(fēng)格要素的折衷主義建筑。又因為太田毅并算不上辰野金吾的傳承弟子,所以,筆者認為奉天驛不是“辰野式“建筑。

奉天驛是建筑師太田毅短暫生命中的嘔心之作,是他建筑設(shè)計生涯中的巔峰。奉天驛奠定了滿鐵附屬地建筑的風(fēng)格和尺度,以及奉天未來城市面貌的基礎(chǔ)。奉天驛之獨創(chuàng)性、唯一性、重要性,無與倫比,不可替代。奉天驛的成功與偉大不需要攀附于建筑大師的光環(huán),它對于一座有著幾百年歷史的都市的貢獻,已經(jīng)足以說明一切。

以上僅是筆者一家之言,以期拋磚引玉,繼續(xù)深入探討奉天驛以及其他沈陽近現(xiàn)代建筑的歷史。

資料收集整理:楊碩

撰文:楊碩

編輯:楊樹

制圖:楊碩 楊樹

鳴謝:楊子江 江宇翔 袁海光 余泓 劉榮浩

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司