- +1

行走上海:人民廣場的百年變遷

提到上海的行政、文化、商業中心和交通樞紐,很多人都會想到人民廣場,這一位于市中心的廣場是上海最重要的地標之一。人民廣場和與其相鄰的人民公園,由南京西路、西藏中路、武勝路、黃陂北路合圍而成。這片土地從曾經的跑馬廳,蛻變為真正屬于人民的公共空間,走過了近百年漫長且曲折的歷程。

近代歷史上,上海租界區域內曾先后出現過三個跑馬廳(或稱“跑馬場”)。1850年,旅滬英國僑民霍格(W.Hogg)等人發起成立了“上海跑馬總會”(Shanghai Race Club)。他們在花園弄(今南京東路)與界路(今河南中路)轉角處租地81畝,辟為跑馬廳(俗稱老公園)。1854年,因地價上漲,霍格等人將該地分塊出售后另在浙江路與泥城浜(今西藏中路)之間租地171畝,開辟了第二個跑馬廳(俗稱新公園)。1862年前后,跑馬總會再次以高價分塊出售第二跑馬廳土地,得銀49425兩。而在此之前,有了兩次獲利的經驗,跑馬總會股東們已將目光投向當時租界外泥城浜以西的大片農田,計劃開辟遠東規模最大的上海第三個跑馬廳。

1861年起,跑馬總會通過英國駐滬領事麥華佗(W.H.Medhurst)向上海道臺施壓,強行以平均每畝30兩的低價租下了泥城浜以西大片土地。不過,第三跑馬廳的建設并非一帆風順,部分當地居民對跑馬總會強烈抵抗,堅持不交出田單,最終迫使道臺與英領館共同宣布“該地僅供公用事業使用,不得用作商業或建筑”。因此,這片土地在地價上漲后才未被轉賣,一直作為跑馬廳使用了近百年。

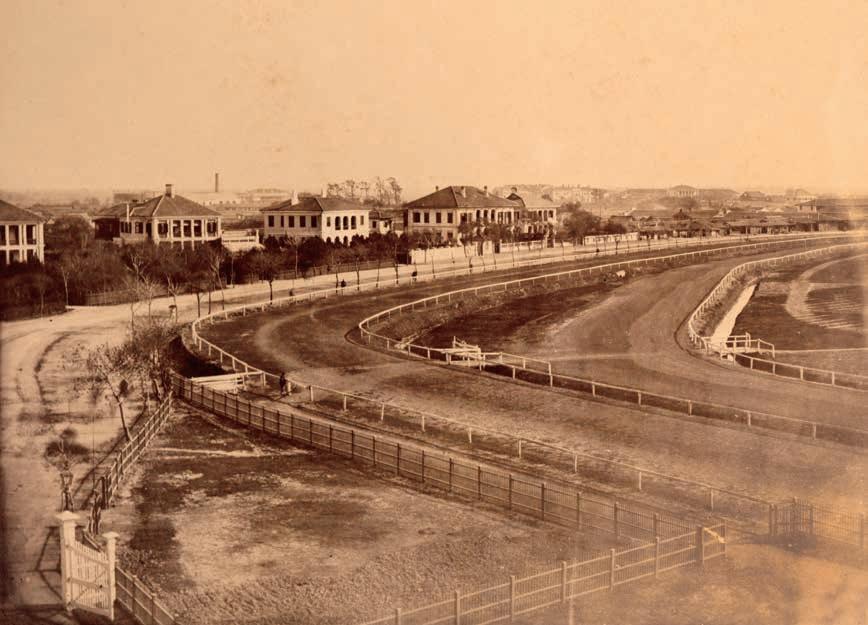

19世紀末的跑馬廳

第三跑馬廳占地面積達525畝,主要由上海萬國體育會(跑馬廳中心運動場)、上海跑馬總會有限公司(建筑及辦公用地)以及上海跑馬總會場地有限公司(跑道)這三家外商共同所有。跑馬廳有草地跑道和硬地跑道兩個環形跑圈。賽馬道以內場地為西僑公共體育場,設有足球、板球、高爾夫球、棒球場等,足球場北部建有公共游泳池。跑道外建有大看臺、跑馬總會俱樂部等建筑。跑馬廳創建伊始,除了跑馬總會雇傭的馬夫和雜役外,禁止華人入場觀賽,只在每逢春秋賽馬時,上海道臺、知縣等重要官員得到特邀才能前往觀看。為了向華人攫取更大利潤,自宣統元年(1909)開始,跑馬總會允許華人買票進場參與賭馬,并在跑馬廳西面增建了一座華人看臺。

賽馬季期間,跑馬廳人頭攢動

參賽騎師

20世紀二三十年代,是跑馬廳發展的黃金時期。1933年,跑馬總會拆除位于跑馬廳西北方向的主看臺、來賓看臺和鐘樓等建筑,興建了跑馬總會大樓(今上海市歷史博物館)。大樓由英商馬海洋行設計,余洪記營造廠承建,占地8900平方米,建筑面積21000平方米,共耗銀200萬兩。跑馬總會大樓為主體四層建筑,外立面用深咖啡色面磚和石塊交織砌筑,大樓西面有貫通二、三層的塔什干式柱廊。大樓西北端建有一座高53米的鐘樓,四面裝有直徑4.2米的大鐘。大樓內部裝潢考究,底層為售票處和領彩處,夾層為會員滾球場,二層為會員俱樂部,設有咖啡室、游戲室、彈子房、閱報室等。三、四層設會員包廂、餐廳,會員可在三層走廊或包廂內觀看比賽。

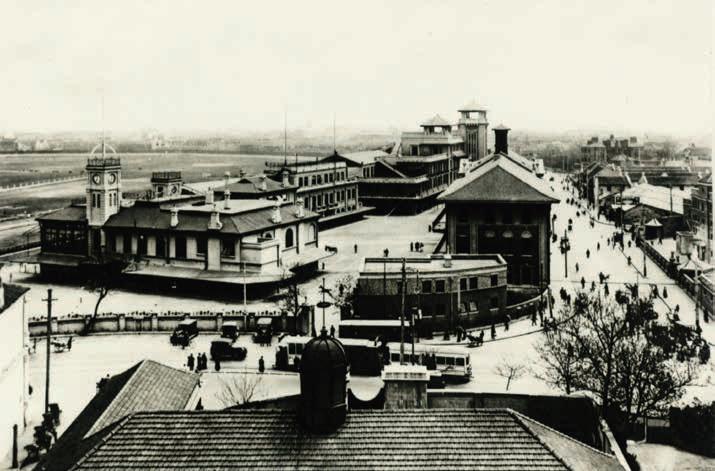

舊跑馬廳鐘樓等建筑景觀

新建的跑馬總會大樓

跑馬廳大看臺下賣票間

跑馬廳酒吧間

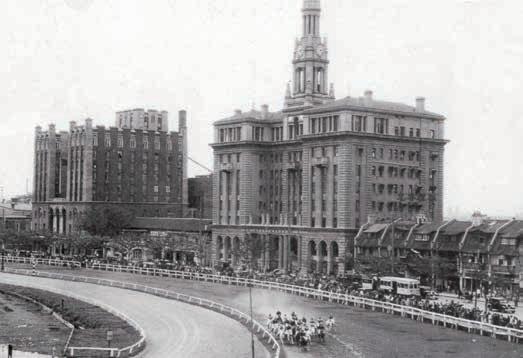

跑馬廳的興旺人氣也帶動了周邊地區特別是北側公共租界靜安寺路(今南京西路)的飛速發展。1926年至1934年間,華安大樓(今金門大酒店)、西僑青年會(今體育大廈)、大光明大戲院、國際飯店等如今我們耳熟能詳的標志性建筑沿跑馬廳北側相繼建成,使靜安寺路東段一躍成為上海灘最繁華的地段之一。

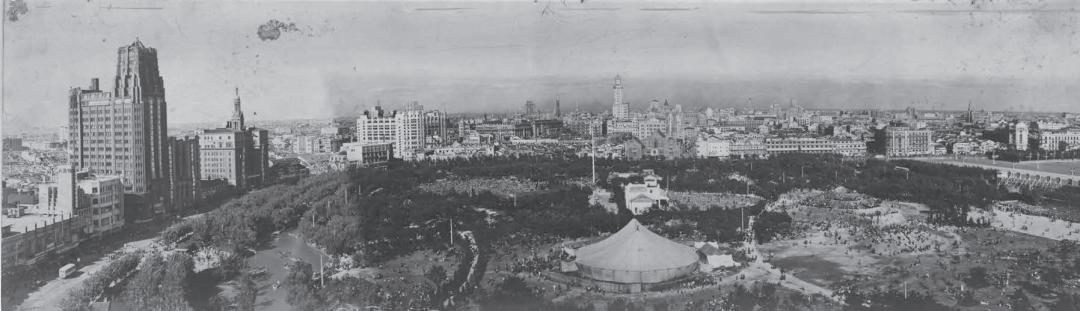

1920年代末的跑馬廳,西僑青年會大樓已落成,右側是華安大樓

1930年代跑馬廳靜安寺路(今南京西路)一側

1938年的跑馬廳,當時的“遠東第一高樓”國際飯店清晰可見

1941年太平洋戰爭爆發后,日軍占領租界,跑馬廳成為日軍兵營、操練場地。直到抗戰勝利以后,英國董事才拿回跑馬廳的經營權。當時,上海市政府也曾設想收回跑馬廳,在這片土地上建設大型公交換乘樞紐。也有市民提議“將此跑馬廳改作運動場,借以提高市民體格、提高我國體育水準,且可借票價充市府收入”。但市政府多次與跑馬總會商議卻無結果,跑馬廳收回及改建一事也無下文。

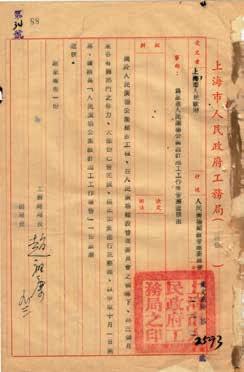

1949年,中國歷史揭開了新的篇章,跑馬廳的命運也隨之改變。1951年8月27日,上海市軍管會發布命令,宣告正式收回跑馬廳作為市有公地。跑馬廳收回之后,市政府聽取了各界人民代表提出的意見后,最終決定將“這一塊有重大意義的場地辟建為人民廣場,先興筑檢閱大道”,同時針對當時上海市中心地區公園綠地嚴重缺乏的狀況,“劃出檢閱大道北部二百余畝土地建設人民公園,以便廣大的勞動人民能在工作之余有一游憩之所”。

1955年1月,修建一新的人民大道正式通車

1951年9月6日,人民廣場建設管理委員會舉行第一次全體會議,會上工務局報告了人民廣場的修建計劃:“跑馬廳接收后,即籌劃可容80000人到100000人的人民廣場設計。今年計劃先筑路,先在場地南部修筑‘上海人民廣場’以供將來游行示威及舉行群眾大會之用;其余場地之絕大部分,則將逐步修建,辟作文化休息及其他有益市民之用途。先筑445公尺長、100公尺寬的跑道,九月五日開工,十月一日以前完工。”

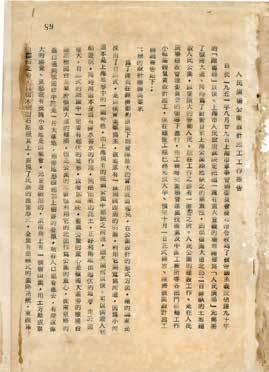

人民廣場建設管理委員會關于人民廣場公園設計施工工作報告(1952.9.2)

1952年6月3日,人民公園工程開工,9月25日基本完工。當年市政府工務局在人民公園設計施工報告中提道:“在公園設計的形式方面,總的來講是采用了自然式,是以樸實美觀為主。”公園設計中比較特別的一處,是將原來一條圍繞四周的明溝改造為河道,可供游人劃船,還可排水蓄水,開挖出的泥土還可堆出起伏的地形。不過,這條河道后被填沒,現已不復存在。建成后的公園,東北為兒童活動區,西南為成人活動區,北、中部為休息游覽區。園內設竹茅亭8只、水榭1座、長廊2座、棚架1座。另外,還保留了部分原跑馬廳設施,如游泳池、看臺、球場、旗桿等。1952年10月,人民公園建成,2日至25日組織了內部游覽,26日起正式開放,當天游人近41萬人次。

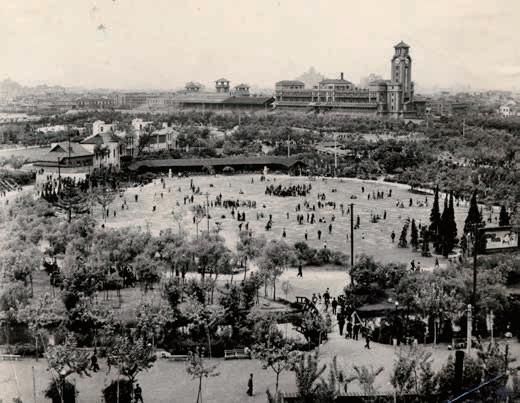

建成開放初的人民公園

1958年的人民公園

1952年7月22日,原跑馬總會大樓改建為上海圖書館對市民開放。開館時圖書館設普通閱覽室、通俗讀物閱覽室、俄文圖書閱覽室、期刊閱覽室、報紙閱覽室、兒童閱覽室。圖書館開館后受到市民的熱烈歡迎,最初兩個月內每日平均讀者數達6500余人。應廣大讀者要求,圖書館閉館時間也由原來的下午五點半延長到晚上九點。另外值得一提的是,1952年至1959年間,上海博物館也曾設于跑馬總會大樓,與上海圖書館聯合辦公。

1963年的上海圖書館外景

上海圖書館閱覽室內座無虛席

1957年10月15日,巴基斯坦外賓參觀坐落在大樓內的上海博物館

1957年3月,市政府將人民公園西南角原跑馬廳看臺等建筑改建為上海市體育宮。體育宮占地兩萬余平方米,設有六個運動館、田徑場、籃球場、排球場等,看臺可容納八千名觀眾,是乒乓球、武術、舉重、摔跤、體操、擊劍等體育項目的活動基地。

人民廣場和人民公園建成后,成為當時上海市民集會和舉辦大型活動的重要場所。每逢重大節日或有重要外賓來訪,人民廣場都會成為慶典游行的中心。檔案記載,1959年“五一”節,上海在人民廣場舉行大型集會,為游行隊伍服務的茶水及冷飲供應點就有20多個,除免費供應茶水外,光汽水就售出8400瓶,雪糕棒冰36000支。而到了逢五逢十的國慶之夜,人民廣場還會燃放煙花,更是引來數十萬群眾觀看,成為上海一景。

1959年5月1日,上海各界群眾在人民廣場舉行集會慶祝“五一”國際勞動節

1962年10月1日,上海市各界群眾在人民廣場集會慶祝國慶

1956年10月,印尼總統蘇加諾來滬訪問,上海20萬群眾在人民廣場舉行歡迎大會

改革開放之后,根據城市發展需要,人民廣場也迎來了“大變身”。1993年底,被列為市府二號工程的人民廣場改建工程正式啟動,于1994年10月1日國慶45周年竣工。本次改建奠定了如今人民廣場的基本格局,其總體布局為中軸線對稱形式,以當時在建的新市政大樓(人民大廈)為中心,由人民公園中區、市政大樓、中心噴泉廣場、上海博物館構成廣場的中軸線。中軸線兩側的副廣場,大片綠地碧草如茵,花帶灌木錯落有致,常綠喬木枝繁葉茂,原本空曠的集會場地蛻變為綠意盎然的園林式廣場,成為真正意義上的“城市綠肺”。

鳥瞰人民廣場和人民公園(《解放日報》提供)

1995年,經停人民廣場的上海第一條地鐵全線貫通,全長300米、商業面積1萬平方米的人民廣場地下商業街投入運營;1997年,新建的市政大廈正式定名為“人民大廈”;1998年,在上海體育宮原址上興建的上海大劇院舉行首演;2000年,上海城市規劃館迎來首批觀眾。經過幾十年不斷完善和精心維護,人民廣場早已蛻變為集行政、文化、商業、娛樂、交通樞紐等元素為一體的城市客廳,成為廣大市民和中外游客休憩游覽的首選之地。

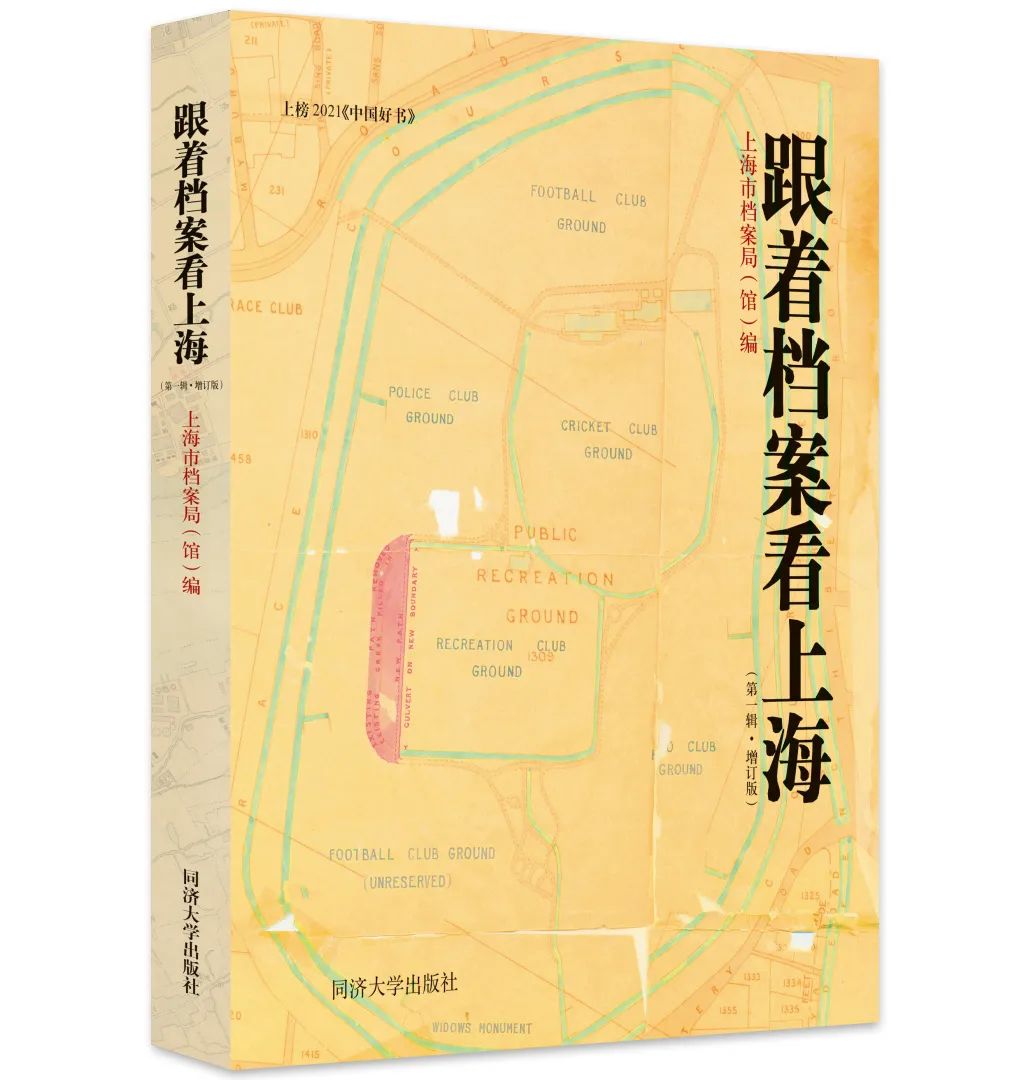

* 以上圖文節選自《從“跑馬廳”到“人民的廣場”》一文(作者:胡劼),原文收錄于《跟著檔案看上海》(第一輯·增訂版),同濟大學出版社2023年1月出版。

Book

《跟著檔案看上海》

(第一輯·增訂版)

上海市檔案局(館) 編

本書薈萃了上海城市發展史上的14個重要地標,既有中共一大會址、周公館這樣的紅色紀念地,也有獨具深厚歷史文化底蘊的人民廣場、工部局大樓、永安公司、大世界、外白渡橋、法郵大樓,還有反映改革開放后上海城市發展變化的東方明珠電視塔、南浦大橋,更有上生·新所、“船廠1862”等“網紅打卡地”,以及從“工業銹帶”變身“生活秀帶”的楊浦濱江。

通過這些地標,讀者得以一窺上海城市發展的歷史文化底蘊。全書400多幅插圖,絕大部分系檔案館館藏,文書、地圖、照片、實物兼具,中外文并收,其中不乏首次披露的珍貴史料。第一輯出版后即入選2021中國好書月度榜單,此次增訂版補充了部分新發現的重要材料。

原標題:《行走上海:人民廣場的百年變遷》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司