- +1

尋訪張庫大道①|出居庸關:走上草原絲綢之路

草原絲綢之路

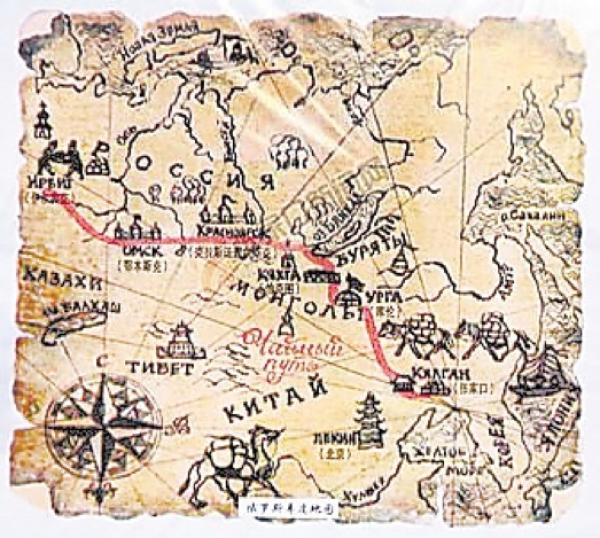

如果回到十九世紀并打開上帝視角,將目光聚焦于我國北方,能看到幾十萬頭駱駝在草原上往返,在渺無人煙的地方畫出了最密集的交通線。這條路就是張庫大道,一條從塞外重鎮張家口出發,穿過蒙古草原腹地,到達庫倫(烏蘭巴托)并延伸到俄羅斯邊境口岸恰克圖的商貿線。這條古商道始于明,盛于清,持續數百年。

在“一帶一路”成為研究熱點的今天,絲綢之路和海上絲綢之路吸引了全社會的目光。而張庫大道,則相對暗淡許多。事實上,以張庫大道為核心的草原絲綢之路,同樣是重要的東西交往的橋梁。相比更為知名的“綠洲絲綢之路”(中原-河西走廊-新疆-中亞-地中海),草原絲綢之路在世界文明對話中的地位不遑多讓。這條商道同時也是文明大通道,促進了游牧與農耕文化的交融,推動了歐亞草原文化交往,將近代東亞文明與歐洲文明聯系在了一起,深刻影響了十七到二十世紀初歐亞大陸的地緣政治、經濟版圖和人文生態。

張庫大道歷史悠久。據李桂仁的《明清時代我國北方的國際運輸線——張庫商道》所言“這條商道作為貿易之途,大約在漢唐時代已經開始。出現茶的貿易,大約不晚于宋元時代。”根據《張家口文史資料》記載,“元朝定都北京,為了加強對嶺北地區的統治,便開通了這條關馬大道......用于通達邊情,布宣號令”......這些驛站除了“欽使來往休息之用,而且還接待過往商旅”。而在明代,隨著張家口開放為馬市,通過漢人與游牧民族的茶馬互市,大量以茶葉為代表的商品進入蒙古腹地,并開始流入俄國。

從明末到清初,一條起始于福建武夷山,經漢口到華北,再從張家口到蒙俄的“茶葉之路”(萬里茶道)開始形成。依托這條國際商道,張家口成為華北對俄蒙的最大貿易中心、商品集散地和金融中心。各地的商人都從張家口覓得商機,利用牛馬和駱駝,成群結隊,穿越草原,深入大漠,直達俄國西伯利亞地區,硬生生走出了一條張庫商道。這條國際貿易運銷線,全長1400多公里,是亞洲陸路交通大動脈,也是茶葉之路的核心路段。在鴉片戰爭前相當長的一段歷史時期,張庫商道是中俄貿易的唯一通道,俄羅斯和蒙古常用張庫大道指代“茶葉之路”。今天從北京經烏蘭巴托到莫斯科的中蒙俄國際鐵路大動脈,便是張庫大道歷史的延續。

以張庫大道為核心的茶葉之路,推動了沿線區域經濟的發展。大批城鎮在國際貿易的刺激下得以生長發育。如內蒙古的定遠營、包頭、集寧、隆盛莊,蒙古的庫倫、烏里雅蘇臺、買賣城,俄羅斯的恰克圖、烏蘭烏德等。先是商人、駝隊,接著是大量務工人員和移民,在大道沿線散布開來。具有開拓精神的走西口的人們,在荒野上建立驛站、村莊,開墾土地,手工業作坊和服務業也不斷發展起來。村落城鎮開始星羅棋布地出現。這一國際貿易通道對于歐亞大陸的地緣格局至今影響深遠。我國在“一帶一路”的頂層設計中,也提出了依托國際大通道,共同打造中蒙俄國際經濟合作走廊的重要內容。

京西北的馬道駝鈴

關于張庫大道的討論,首先要從北京開始。北京到張家口的通道,是張庫大道發展的序曲。張家口在歷史上一直是草原入京、京城出塞的關口,是北京的北大門。從張家口連通北京的這條道路,是從草原到中原王朝腹地距離最近并且路況相對較好的通道。直到今日,從西北方向出京,也是要出居庸關、八達嶺,進入懷來,經過東花園、沙城、新保安、雞鳴驛、下花園、宣化,再到張家口主城區。從遙感影像圖會發現,從張家口到北京的主要城鎮都分布在這條最重要的通道沿線,形成密集的帶狀城鎮群。

無論是開車還是坐火車,都會發現這條大通道無比重要,它直穿崇山峻嶺,溝通塞外和京城。從北京無論是去內蒙古、晉北、西北,都要經過這條大動脈。我曾在清河的樓上俯瞰京藏高速,心想西藏應該是在北京的西南方位,為什么這條路要往北走?后來發現,這是一種歷史的延續。從居庸關到宣化這條通道最早源自秦漢時期的“上谷干道”。是從京城出塞西行、北行必經之路,區位重要,輻射范圍極大。北京自元代開始成為國都之后,從京城出塞至邊疆,都是要走這條路。《明統志》這樣對其描述:“前望京師,后控沙漠,左抱居庸之險,右擁云中之固”。

歷史上明朝出關與蒙古作戰,清朝征討準噶爾,都是從京城的德勝門出發,經居庸關和張家口出征。明清時從草原輸入至關內的馬匹、牛羊達百余萬只,也均沿此道而來。這條戰略地位極其重要的通道,在歷史上不僅是交通要道,更是軍事行動、人群流動、商貿物流和文化交流的重要走廊。近幾百年來,從土木堡之變、北京保衛戰、李自成進京、庚子年慈禧西逃、平津戰役之新保安之戰等,無數與北京相關的歷史事件,都發生在這條通道一線。

所以,當我們回顧上世紀初中國人修建第一條鐵路——京張鐵路時會發現,這是市場的選擇,也是歷史的選擇。經過明清兩代,通過張庫大道的跨國貿易發展,張家口在上世紀初已成為歐亞內陸最重要的商埠之一。當時全國3/4的牲畜交易都發生在張家口。再加上這條歷史上兵家必爭的通道,中國人把自己的第一條鐵路修建在這里,是再合理不過的。在京張鐵路通車后九年,我國第一條國有公路——從張家口到庫倫的公路也通車。張庫大道的影響可見一斑。如今京津冀協同發展規劃提出京保石、京津、京唐三條主要發展軸,如果回到十八世紀初,那時候最重要的軸線一定有西北方向的京張軸。

從地形來看,這條通道是京西群山中谷地。因此這也成了來自西伯利亞和蒙古高原的冷空氣 進京的通道。每當冬季北京霧霾爆表時,人們都會盼望著來自張家口的西北風進京。隨著冷空氣的進入,在霧霾地圖上可以清晰地看到沿著康莊、八達嶺、南口、昌平、沙河、清河直到西直門,PM2.5指數一路從綠到紅、梯度上升的格局。

盡管馬道駝鈴早已作古,但京張-張庫這條通道,依然與國家財富緊密相關。隨著北京的產業疏解、城市的擴散效應,已經沿著這條通道直達,比如懷來的葡萄酒產業、張家口的冰雪小鎮和張北的音樂節等。而投資買房的熱潮,也基于京張城際的期望,兇猛地切入了曾經的“環境貧困帶”。曾有一個朋友拉我陪他去懷來的官廳看房,水庫周邊如今都是各大地產公司建設的獨棟別墅和花園洋房。銷售人員說因為限購政策,暫時無法下來房本,如果朋友想要房本的話,也可以考慮到張北去買房:“好地段,精裝修,4000一平,上漲空間巨大。”而同時去看房的,還有一個北京的出租車司機。他給我們說他的同事中已經有去內蒙古烏蘭察布看房的。在我們表示詫異時,他反倒給我們上了一堂規劃課:“你們應該懂規劃預期嘛。京張高鐵,回頭肯定延伸到內蒙古嘛。”

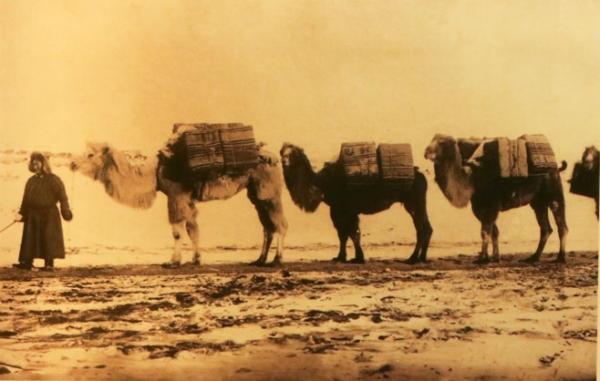

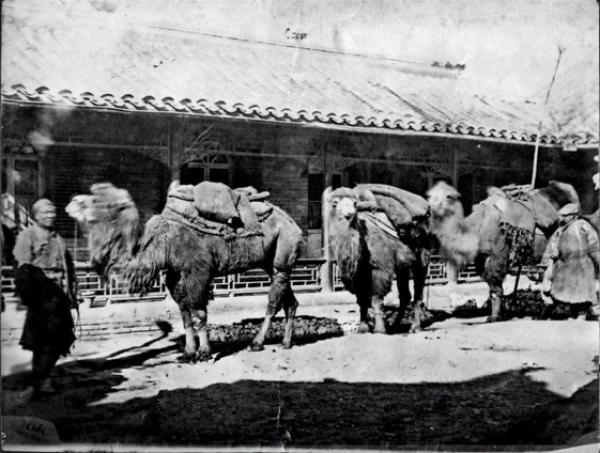

在回北京的路上,車堵在八達嶺附近,動彈不得。望著路前方看不到盡頭的車燈,我想起百年前從張家口到北京的駝隊,也不過如此。在清末民初,中蒙俄茶葉之路的商貿活動正值巔峰。當時內地商人將漢口的茶磚運輸到北京,再由駱駝運至張家口,繼而由以晉商為核心的旅蒙商的駝隊轉運出塞,穿過草原戈壁,直達庫倫和恰克圖。然后帶著從西伯利亞和蒙古草原采購的皮草,原路回到張家口和北京。每到貿易繁忙的時節,張家口到北京的駝隊絡繹不絕。每個駝隊都有上百頭駱駝,成千上萬頭駱駝,直接讓進出京城的交通水泄不通。

因為主要使用駱駝這種運輸工具,張庫大道又被稱為“駝道”。大量商隊往返張家口和北京,讓駱駝成為老北京風物中的重要組成部分。駱駝出現在林語堂的《動人的北平》里:“北平有五顏六色舊的與新的色彩。他有皇朝的色彩,古代歷史的色彩,蒙古草原的色彩。駝商自張家口與南口來到北平,走進古代的城門。”駱駝也出現在《故都的秋》里:“北國的秋來,正像是黃酒之與白干,稀飯之與饃饃,鱸魚之與大蟹,黃犬之與駱駝。”當時京郊農戶普遍飼養駱駝。《駱駝祥子》中主人公,就是在京西北的商道上牽來駱駝,又賣給了郊區的農戶。在城里,從新街口到西直門的駝隊,形成了京城最繁忙的交通。

雖然沒有完整走過張庫大道,不過近幾年我從北京出發,陸陸續續地走訪了這條古商道上的若干主要節點城鎮,實地考察了這一大通道的地緣景觀。在張庫大道上,歷史遺跡和現代城市,在空間中重疊交織。我們唯有深刻地理解過去,方能更好地透析未來。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司