- +1

心有所系丨基層醫院的除夕:接診恢復常態,醫護最想大睡一覺

兔年除夕夜,窗外,煙花爆竹聲已漸稀疏。

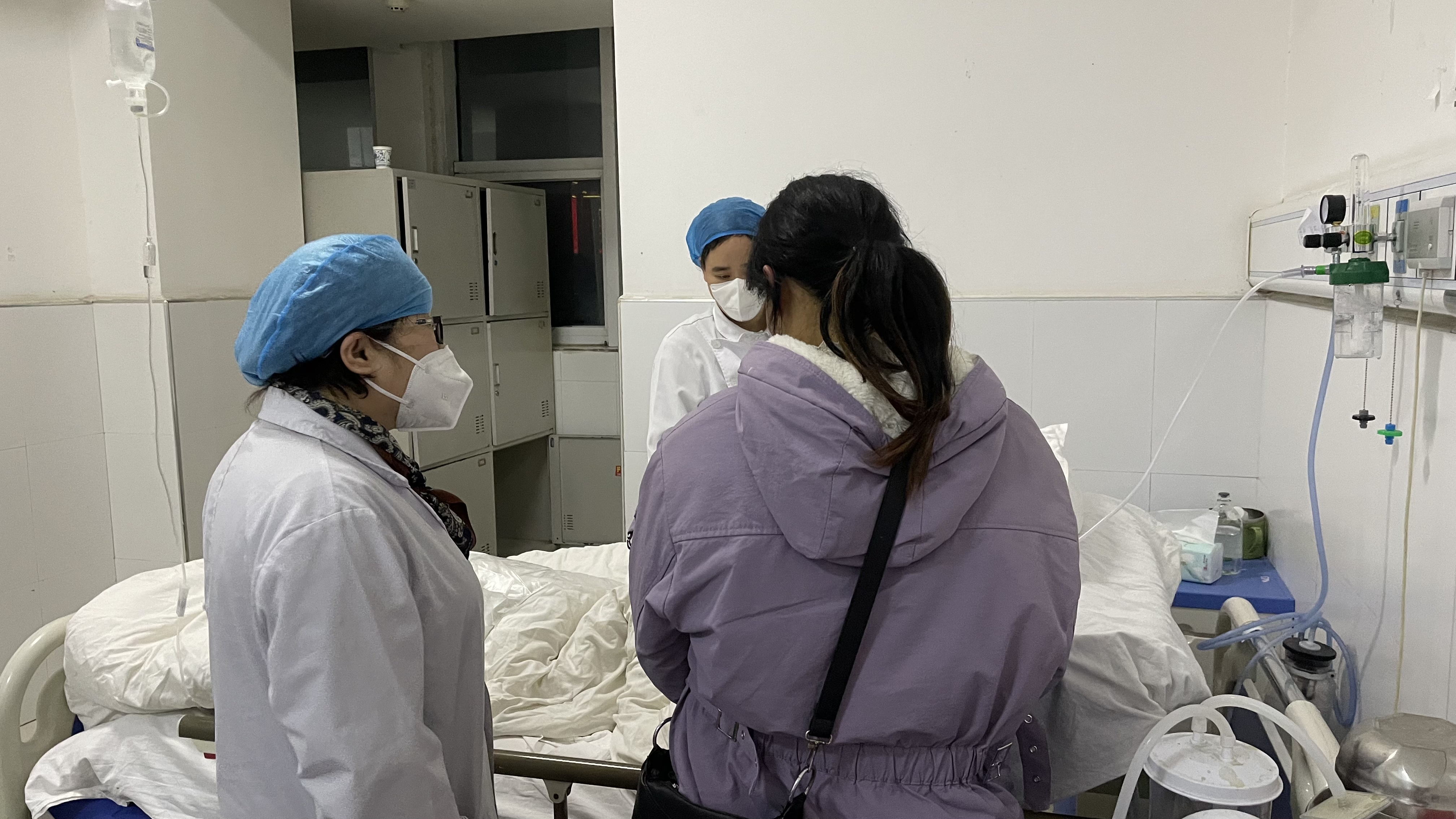

除夕夜里,呼吸與危重癥醫學科醫生胡秀文(左)正在查看患者病情。

晚上9時許,河南省新野縣人民醫院重癥醫學科(外科)病房里,呼吸機和監護儀不斷發出嘀嘀聲。醫護人員正忙著安置一名從腫瘤科轉過來的患者。

急診科護士陳晨已蹲在病床前20多分鐘,她正在為一名誤食五六十片維生素C咀嚼片的女童洗胃。

剛工作三個月的陳晨,在去年12月迎戰新冠病毒感染高峰時,還“有些緊張”。

在呼吸與危重癥醫學科,病區走廊此前緊急增設的病床,都已空著。6天前,該科住院患者降至三四十人,與往年持平。

澎湃新聞注意到,醫院其他科室接和住院也已恢復至常態,比呼吸與危重癥醫學科還要早一周。

“原本想著這個春節要在‘打仗’中度過。”有醫生對澎湃新聞說。

這些在疫情高峰時沖鋒在前的醫護人員,在被問到最想做些什么時,少數是想就近旅游爬爬山、吸吸新鮮空氣,絕大多數則“只想好好大睡一覺”。

除夕夜里的新野縣人民醫院住院樓。

已恢復常態的呼吸科

新野縣地處河南省西南部,總人口83萬,是三國歷史文化名城。諸葛亮火燒新野的典故,就出自這里。該縣最大的縣人民醫院,系二級甲等綜合性醫院。

2022年12月7日,國家“新十條”發布。兩天后,前來醫院就診的感染者開始激增。醫院緊急授權泌外、胸外、婦科、普外、骨外、神外、急外科病區收治新冠感染患者,并且結對內分泌科、呼吸危重癥科、老年內科、心內科、神內科、中西醫科資深醫師,共同診療查房,協作救治病人。同時,成立新冠感染救治專家小組,會診重癥患者、對全院各專業醫生開展專題培訓。增設兩個重癥監護室至四個,使重癥收治能力從30個增加到100個。

疫情放開后,高峰時,原本1000多張床位的醫院,曾一度住院1600多人。

呼吸與危重癥醫學科成為“挑大梁”的科室。澎湃新聞1月21日看到,該科病區走廊此前緊急增設的病床,已經沒有患者。

該科醫生胡秀文介紹,病區原有50張床位,日常收治二三十名患者。再迎戰感染高峰時,患者激增,漲到70多個,一個星期后病區住滿,樓道里、樓梯間,甚至醫生辦公室內,都是患者。最高時,收治了140多人。

“從醫23年,這是破天荒的第一次。”胡秀文感慨。

除夕當晚7點,醫院產科誕下一對“虎年尾巴”雙胞胎女寶寶。

排痰機、霧化機“立了大功”。最開始,呼吸機有些缺,縣里緊急將方艙醫院的設備轉移過來。因為工作強度大,該科排痰機燒了一臺,霧化機燒了兩臺。

農歷臘月二十三左右,該科每天有一二十名患者出院。臘月二十五以后,住院患者維持在三四十人,和往年除夕差不多。不過,這些患者多是基礎病合并新冠病毒感染。

“原本想著這個春節要在‘打仗’中度過,沒想到能是這樣的狀態。”胡秀文說。

除夕上午,新野縣人民醫院副院長、呼吸與危重癥醫學科主任李元盈接診了30多個患者,基本都是“陽康”后咳嗽、低熱、乏力的。

他介紹,對該科醫護來說,肺炎很常見,心理上沒有什么壓力,主要是身體上的壓力。“我平常每天門診40個左右,高峰時翻了三倍。最高時,一天還要接200多個咨詢電話。”

高峰時,該科有護士到崗就低頭開始配液,有時一抬頭,已經兩三個小時。有些藥輸液前需要搖勻,有護士下班后,胳膊都抬不起來。

說話間,李元盈還在不停咳嗽。“我是陽康后呼吸道黏膜受損,氣道很敏感,本身恢復就比較慢,需要休養、避免刺激。”

澎湃新聞看到,當晚21時,呼吸與危重癥醫學科已和疫情發生前一樣,是1名醫生和1名護士值班,并不算忙碌。一些病房三四個床位,都只住了一個患者,有患者正在輸液,還有患者躺在病床上煲電話粥。

“最大的夢想是睡一天不起床”

除去重癥監護室,其他科室差不多1月8日左右就已恢復常態,比呼吸與危重癥醫學科早一個多星期,也不再接收治新冠感染患者。

1月21日,醫院的“尖刀連”發熱門診曾是感染高峰時壓力最大的科室,當日接診僅10多名患者。該門診是疫情發生后由傳染病科組建,疫情前,差不多每天也是這個接診量。“沒想到這個春節能這么輕松。”發熱門診主任馬景霞說。

高峰時,該科曾每日接診600多名患者。“有時,感覺累得眼睛都要睜不開了,但還要安慰下面這些孩子們。”馬景霞說。

因為有腰椎間盤突出,疫情發生前,馬景霞有去游泳鍛煉,但疫情后,再也沒有去過。她希望年后能把游泳撿起來。

除夕夜,醫院食堂為在崗職工做了各種餡的餃子,送到各病區。有不少家屬,也給醫護送來了家里包的餃子,大家圍在一起,在窗外的煙花爆竹聲中,吃著餃子。有護士說,這應該是疫情發生以來,最熱鬧、放松的時刻了。

除夕當日,醫院產科誕下3個寶寶。“應該說是比較閑的一個除夕。”產科主任李衛靜介紹,但其中一對雙胞胎女寶寶,是32周早產,而且是橫位,有一定風險,醫院危重孕產婦救治中心主任張惠敏放棄和家人團聚,啟動緊急預案為產婦做手術,當晚19時剖宮產產婦順利分娩兩個小虎妞。

除夕夜里,重癥醫學科(外科)護士程彩琴正在為患者排痰。

“沾沾喜氣。”有接生護士抱著這對虎年尾寶寶說。

21時,急診科,護士陳晨已蹲在急診病床前20分鐘,為一名誤食五六十片維生素C咀嚼片的五歲女童洗胃。她柔聲安慰一直難受哭喊著要媽媽的女童,“馬上就好了,馬上就好了,回家咱們吃糖”,“是不是按按肚子都好受了?”

剛工作三個月的她告訴澎湃新聞,高峰時候,面對蜂擁而至的感染患者,她最初“還有些緊張”,后來就忙的飛起,也適應了。

給女童洗胃結束后,該科醫生劉博交代家屬說,回家后三個小時內才能進食,喂些面糊吃,注意觀察孩子情況。話剛說完,有家屬推來一名突然發病倒地癱瘓、不能言語的老年患者,他急忙帶著患者家屬去辦理住院手續。

“急診科就是這樣,突發狀況比較多,這和疫情發生前一樣。”劉博說。

21日21時多,在重癥醫學科(外科)病房,醫護人員正在呼吸機和監護儀的滴滴、唧唧聲中,安置一名剛從腫瘤科轉過來的患者。

該科護士長劉丹告訴澎湃新聞,除夕當日,該科有12名患者,已和疫情前一樣,但因有兩名護士因腎病、懷孕后有流產先兆請假,還有兩名護士被借調到發熱門診,1月份以來,該科醫護人員基本沒有休息過。

“最難的時候,4個護士看護19個重癥患者,連吃飯、喝水、上廁所的時間都沒有,但姑娘們從來沒有在我面前訴過苦、流過淚。”劉丹說。

病區里,不時有患者因不舒服呻吟,護士要馬上去安撫,協助醫生處理。因為是重癥監護室(外科),患者太痛苦、煩躁的話,容易腦出血。到后半夜,護士會關掉患者的床燈,但會開著病房另一些燈。監護室患者病情都比較重,沒有家屬陪護,醫護們必須時刻注意患者的情況。

澎湃新聞注意到。辦公桌上的飯盒里,還有一些吃剩的餃子。“準備晚上餓了當宵夜吃。”護士崔淼鈺笑著說。每年除夕排班,都是按平時順序排下來的,這名“天選打工人”,已經是第三年除夕夜在病房度過。

當被問到年后最想做什么時,許多醫護人員的回答,少數是想就近旅游爬爬山、呼吸呼吸新鮮空氣,絕大多數則是“只想好好大睡一覺”。崔淼鈺笑著說,她也一樣,“最大的夢想是睡一天不起床”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司