- +1

楊靖|“快樂的政治”:維多利亞女王和她的首相

William Kuhn, The Politics of Pleasure: A Portrait of Benjamin Disraeli, Simon & Schuster UK,2007

1868年,迪斯雷利接替病重的德比勛爵,受命組閣。維多利亞女王在寫給長女(普魯士王儲妃)的家信中難掩激動和喜悅之情:“迪斯雷利先生成為新首相!這對于一個在人民中崛起的人來說,多么值得驕傲!”

此時距阿爾伯特親王病逝已有七年。女王夫婦是表親,婚后二人恩愛逾常,共誕育九名子女。親王心思縝密,訥言敏行,不僅是女王事業的幫手,更是她感情的寄托。親王逝后,女王哀慟過度,長期陷入自閉和幽居狀態:她謝絕朝臣覲見,也無心過問政事。少數共和派乘機發難,叫囂取消君主制。對此,朝野上下有識之士無不憂心忡忡。

女王當時的處境可謂內外交困。長子威爾士親王愛德華繼承喬治家族不良基因,輕佻放蕩,先后卷入莫當特(Mordaunt)丑聞與埃爾斯福德(Aylesford)事件,后竟以通奸罪被告上法庭,令王室顏面掃地。與宮內丑聞相比,余波未了的憲章運動更觸動王權根本。有一份地下傳播的小冊子,公開妄議女王的財務狀況:根據法律條款,國家每年為王室支付費用總計三十八萬五千英鎊,其中女王私人費用即高達六萬英鎊——作者大膽發問:對于一位只需履行象征性職責的君主而言,國庫這一筆支出是否必要?日后女王回憶說,這一段是她一生中最孤立無援的時期:她成了“一名慘遭公眾誤會的女人”——大臣、報紙和民眾擰成一股繩,對她橫加指責,但卻無人對她表示同情。

迪斯雷利的登場適逢其時。憑借高超的政治智慧和一流情商,他以積極樂觀的精神感染女王,重新喚起她對生活的熱愛,并將愛心推及她的臣民。日后為人稱道的維多利亞時代,以婚姻幸福、家庭和睦、道德完善和社會進步為標志,很大程度上是君臣合力謀劃的結果——迪斯雷利認為,讓每一位英國人感到開心快樂是政治的最高目的,也是他從政的全部意義。唯其如此,他尤為反感邊沁、密爾等功利學派的“快樂無用論”(Pleasure could profit no one),并且斷言與教化民眾相比,他本人更愿意享受日常飲食男女之樂趣——“快樂的政治”是他終身奉持的理想和信念。

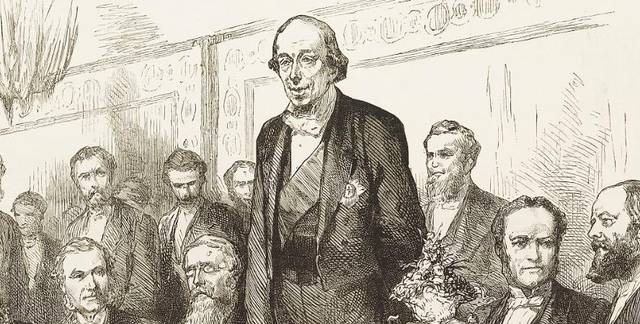

本杰明·迪斯雷利

迪斯雷利出身于猶太富商之家,精通法律,酷愛文學(他后來對友人宣稱這是受父親影響:“我出生于一座圖書館——我父親的書房”)。由于投資南美股票失敗,欠下七千英鎊巨額債務,他轉而投身文壇,靠寫作償債——他曾對出版商坦言,根據合約條款寫小說,感覺糟糕透頂,“猶如少女被迫委身于人”。一開始,他刻意模仿上流社會津津樂道的“銀叉小說”(Silver Novel),很快便以一部自傳體小說《維維安·格雷》走紅;1840年代,更以《康寧斯比》《西比爾》《坦克雷德》等“青年英格蘭”三部曲震驚文壇——他本人亦被文學評論家視為英國“政治小說”的發明者:“若沒有迪斯雷利,狄更斯或許就不會寫出《艱難時世》。”當然,迪斯雷利對于自己的文學才能也極為自負。據說,某一次友人詢問他有沒有讀過時下流行的一部小說,他一本正經地回答:“每當我想讀小說時,我就自己去寫一部。”

小說是首相和女王的共同愛好。女王自幼天資聰穎,生性浪漫,其私人書信日記文采斐然。親王逝后,她時常一邊編織毛衣,一邊命人朗讀小說,以為消遣。迪斯雷利了解到女王這一雅好,每有新作,則寄呈女王批評指正,無形中拉近了君臣之間的距離。事實上,早在迪斯雷利擔任下院議長時期,女王對他已有“深刻印象”。他負責呈送女王御覽的下院文書“措辭與眾不同”,女王在致舅父利奧波德(比利時國王)信中透露,“就像他寫的小說”。或許正是在迪斯雷利的暗示和鼓勵之下——他在與女王私下聊天時常以“我們的作家”相稱——女王同意將《日記留影——我們的蘇格蘭高地生活》整理出版,書中記載了女王全家外出旅游期間其樂融融的溫馨場景,對于重塑王室形象大有裨益。仿效文人作家通行的做法,女王將新書一冊寄贈桂冠詩人丁尼生,并在附信中小心翼翼地寫道:“希望本書不會被批評得太過嚴厲。”在獲得專業人士和普通讀者一致贊譽后,女王備受鼓舞,于1880年代又推出《日記留影續集》——迪斯雷利精心打造的作家女王形象益發深入人心。

女王一向欣賞迪斯雷利的文學才華。相比于議院文書的華美文辭,女王對他在下院發表的演講“悼阿爾伯特親王”尤為感佩。在演講中,迪斯雷利宣稱“英國歷史上唯一能和親王媲美的是菲利普·錫德尼爵士;他們同樣積極進取,性格溫良,是罕見的浪漫與古典精神的完美結合”,并頌揚親王“公忠體國”,以致積勞成疾——這既是公允持平之論,又暗合女王意旨(女王私下堅信愛德華之穢行對親王造成致命打擊)。迪斯雷利的政治格局,由此可見一斑。不僅如此,隨后在親王塑像募捐提案表決時,迪斯雷利又挺身而出,仗義執言,促使法案順利通過。對此,女王更是滿心感激。作為回報,女王贈他一冊以白山羊皮裝訂的親王演講稿,內附女王親筆簽名。不久,威爾士親王與丹麥公主的婚禮在圣喬治教堂舉行,迪斯雷利夫婦作為嘉賓獲邀出席,并有幸在溫莎城堡小住一晚。對朝臣而言,此等禮遇,殊不多見。

女王原本以法度謹嚴而著稱,但隨著與迪斯雷利交往的深入,她的郁積之氣一掃而空,心情越發輕松——有時聽仆人講笑話,竟開懷“笑出眼淚”——甚至不惜出于對后者的“偏愛”而打破政治規矩。由于保守黨內部紛爭,迪斯雷利首屆政府未滿一年便宣告垮臺,首相黯然辭職。按照慣例,女王有意賜封他為貴族,從而得以順理成章地榮升上院議員。但他堅持認為自己作為在野黨領袖,在下院更能發揮作用,于是婉拒女王提議,同時請求女王將貴族封號轉賜給他的妻子瑪麗·安妮。女王愛屋及烏,竟如其所請。

瑪麗·安妮比迪斯雷利年長十二歲。“我的妻子是個非常聰明的女人”,迪斯雷利曾對女王介紹說,“但她永遠記不得希臘人和羅馬人出現的先后順序”。瑪麗·安妮的第一任丈夫是一位實業家、資深議員,也是迪斯雷利的政治導師。丈夫因病去世后,瑪麗·安妮攜大筆遺產改嫁迪斯雷利——時人普遍認為迪斯雷利此舉意在“謀財”(結婚之時新娘已年過四旬),但瑪麗·安妮卻相信迪斯雷利意在獲取“從政的經驗”。女王平生對兩類人最為反感:一是女權主義者,一是再嫁之孀婦,然而瑪麗·安妮卻以質樸和坦誠贏得了女王的歡心。

瑪麗·安妮與女王差不多同時結婚,而且像女王一樣對丈夫充滿柔情愛意。她說自己一生最向往拿破侖與約瑟芬的浪漫傳奇,這恰好也是女王的心愿。她對女王講述迪斯雷利的糗事:這位政治家一貫強調尊重婦女,宣稱“忽視女性之美是男人最大的犯罪”——他在婚前曾對瑪麗·安妮坦白:“我的一大惡習就是喜歡酒醉之后偷吻女仆。”某次醉后,他給妻子獻上一首情詩,希望自己“是一只跳蚤,可以輕咬你的膝蓋”。另外一次,他收到妻子的一封書信,驚嘆不已,稱贊其“文筆勝過法國書信名家塞維尼夫人”,并斷言在英國國內,其水準可能僅次于女王。據說在所有類似談話中,最打動女王的是瑪麗·安妮無意中透露的一個秘密:由于害怕失去,她每晚總要摟著丈夫的脖子入睡。

瑪麗·安妮大智若愚,對于迪斯雷利的風流韻事絕口不提,女王心知肚明,但也從未點破。迪斯雷利不止一次宣稱,女性是人生的最佳伴侶——而他的“玄機”,即在以平等和平常心善待每一位女性。他在正式場合,堅持對女王行中世紀騎士式的吻手禮,或用斯賓塞典故尊稱她為“維多利亞仙后”,或直接贊譽她是伊麗莎白女王再世——極大地滿足了女王的虛榮心。迪斯雷利認為,任何年齡段的女性,其實都有一顆“少女心”,女王也不例外。因此,他會不時贈送小禮物,同她講笑話、拉家常——事實上,后來即便是向女王匯報公務,他也刻意采用女王最喜歡的閑聊方式,直白而坦率。于是,最終所有難題都迎刃而解。

迪斯雷利深諳人性。他的名言是“軸承若想用得久,必須常添潤滑油”——文學評論家馬修·阿諾德曾指責他是“馬屁精”,他回答說:“的確如此。人人都喜歡奉承,假如你有幸為女王效力,你可能比我有過之而無不及。”每次朝見女王之前,他必定反復演練,尋求最佳表達方式——正如他在國會發表的演講,看似即興發揮,其實是深思熟慮的結果。難能可貴的是,即便如此,他也總能將奉承話說得恰到好處,且不露痕跡,令舉座之人皆如沐春風。他在第二任首相任內倡議多項改革法案,可謂無往而不勝,很大程度上便得益于這一談話技巧。

在女王看來,這也是迪斯雷利與他的政敵格萊斯頓區別之所在。格萊斯頓是政壇常青樹,作風嚴謹,嫉惡如仇,曾屢次因事關“政治原則問題”憤而辭職。他恪守傳統,對女王素存敬畏之心,但亦因此表現得疏遠而淡漠。女王日后回憶,當她收到冗長而復雜的《愛爾蘭教會法》(草案)以及格萊斯頓先生長達十數頁的解釋函時,差一點“精神崩潰”:她將法案和解釋函兩相比照,一邊閱讀一邊筆記,但最終仍不明就里(迪斯雷利后來因此直接免除了女王審閱法案的煩惱)。至于面談,更是她情非所愿——格萊斯頓“和我說話就像在公眾集會上做演講”,女王曾對臣屬抱怨。照女王的看法,倘若這位不茍言笑的大臣能夠像迪斯雷利一樣多些人情味,他的政治生涯或許會有更大建樹。

從各個方面看,迪斯雷利和格萊斯頓都像是天敵。與后者的清教氣質相反,前者視野恢弘、樂觀開朗,頗具福音教派的入世情懷;后者致力于個人道德完善,前者則不拘小節,更關注社會改進。后者是嚴肅的古典學者,前者是輕松詼諧的小說家。由于二人世界觀迥異,處理問題的方法也大不相同,他們在政壇纏斗數十年,一定程度上影響了政府行政效率,但總體而言卻是互補相成,共同促進和維護了維多利亞的“時代風尚”。盡管后者執政時間更長,但憑借其政治才能和個人魅力,前者在形塑這一時代風尚過程中發揮的作用顯然更為突出。

第二任首相任內,迪斯雷利獲得女王的絕對信任和大力支持,在內政外交等領域取得了卓越成就。他主持通過一系列公共教育、衛生健康、食品安全以及勞工權益法令,并通過擴大普通民眾選舉權的改革法令——該法令的實施是英國精英政治向大眾民主政治轉變的重要一環,由此國內政治面貌也煥然一新。到他1880年卸任之時,各界一致評價:本屆政府“在此五年間為工人階級所做的一切,超過過去五十年的總和”——迪斯雷利這位“在人民中崛起”的政治家,由此也受到民眾的衷心愛戴和懷念。

相比于內政,迪斯雷利在國際舞臺上的表現更引人注目。他奉行穩健與制衡的現實政治 (Realpolitik)原則(“政治家們所擁有的行動自由,要比他們自己想象的少得多”),避免一切冒進和不計代價的逞強,尤其反對貿然發動戰爭。他的名言是“政治不言終結”——政治家的責任就是在當前復雜多變的局面下找到“令人信服的解決方案”。1876年,迪斯雷利施展政治手腕,為女王贏取“印度女皇”稱號,并在羅斯柴爾德家族資助下,購得蘇伊士運河股權(使得英國通往印度的航線縮短數周時間)——在這一場歐洲列強的較量中,正如迪斯雷利所說,女王最終成為“最大的贏家”。在1878年的柏林會議上,他主導俄-土談判,說服各方簽訂《柏林條約》——既維護了歐洲和平,又扼制了俄國的擴張野心,結果連鐵血宰相俾斯麥也不得不嘆服:“這個老猶太人的確是個人物。”女王晚年主動采取和親政策,與歐洲各國王室修好,被尊為“歐洲的老祖母”(德皇威廉二世是她的外孫,沙皇尼古拉二世是她的孫女婿),一定程度上也受到迪斯雷利外交思想的影響。

迪斯雷利慣于施展“兩面派”手法,有時連女王也被他蒙蔽。比如他一方面甜言蜜語,對女王宣稱君主制具有特異功能,它能通過“懷舊”凝聚人心、維護穩定,因此這一政治傳統不僅不能被取消,反而應該發揚光大;他進而主張將王權變成“大不列顛民族的象征,并鼓舞這個民族在全世界范圍內擴張”,由此,女王與“大英帝國”及其臣民將融為一體,永不分離。然而另一方面,他在具體施政過程中又通過一系列改革法令擴大人民的政治權利,最終成功“稀釋”王權,使得女王成為名副其實的“虛君”。

迪斯雷利晚年仍奉行他的快樂哲學。據他的門徒斯坦利勛爵(Lord Stanley)觀察,盡管年邁多病,他依舊喜愛珠寶、項鏈和女性——尤其是佩戴珍珠項鏈的女士,樂此不疲。對他而言,“政治貫穿始終,也幾乎是他唯一的快樂”。他本人畢生以出入宮廷為樂,也衷心希望更多同胞享受到這一樂趣。他試圖利用王室威儀喚起民眾愛國熱情和民族自豪感,更希望女王將她的仁愛散播到民眾之中——這也是他竭力捍衛君主制的根本目的。

1881年,迪斯雷利病逝。囿于宮廷儀禮,女王無法蒞臨他的葬禮,但仍送出他平生最愛的報春花,并于葬禮四日后親自前往墓地悼唁,可謂哀榮備至。據傳記作家說,這位政治家的臨終感言是,“年輕時不妨尋歡作樂,年長之后,它會成為你在政界出人頭地的寶貴財富”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司