- +1

訪談︱許宏:并非有城墻的聚落才是城邑

【編者按】關于考古,許宏研究員有句頗富詩意的話:“我們永遠也不可能獲知當時的真相,但仍懷著最大限度迫近真相的執著。”雖然身為中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊的隊長,但他并不輕易給自己主持發掘的遺址定性,五卷本的考古發掘報告《二里頭(1999—2006)》僅在結尾處提到了夏:“二里頭遺址是探索夏商文化及其分界的關鍵性遺址。”在《先秦城邑考古》中,他以“二里頭—西周時代”一改之前“夏商西周”的說法,也體現著他對這一問題的深入思考。此外,最早的無城之大都——二里頭遺址,與相對來說工程量較大的垣壕圈圍設施的城址頗為不同,我們該如何看待這種差異?澎湃新聞(www.kxwhcb.com)請許宏研究員為大家談談“圍子”的故事。訪談分為兩篇,本文為上篇。

澎湃新聞:您的第一本著作為《先秦城市考古學研究》,前幾年出版了《大都無城:中國古都的動態解讀》,新近出版的《先秦城邑考古》,可視為您個人的城邑考古三部曲,三本專著的關系是什么?

許宏:三本書雖題名不同,其實是一以貫之的。《先秦城市考古學研究》是我的博士論文修訂版,1996年我博士畢業,所提交的論文就是《先秦城市考古學研究》。當年的答辯委員有嚴文明、俞偉超、張忠培和張長壽等考古大家,加上我的導師徐蘋芳先生,可謂陣容豪華。先生們對我的論文給予了較高的評價,也提出了不少意見建議,讓我受益匪淺。

博士論文的選題是導師徐蘋芳先生定的,徐先生是著名的城市考古專家,宿白先生和他提出的“古今重疊型城市”的考古方法讓后人受益良多,他還親自主持過元大都等都城的發掘,尤其是對宋元明清時期的城市考古用力尤巨。城市的起源與發展是我們必須要考慮和研究清楚的,這也是先生心心念念的一件事。所以,他就讓我從考古學的角度整理、總結先秦城市的發現與研究成果,綜論中國城市的起源及其早期發展。我將關注的時段放在仰韶時代晚期至春秋戰國時期(即約3500BC-221BC),來進行考古學的分區與分期,旨在從中國城市產生與發展的具體情況出發,探索城市的本質特征、中國早期城市的特點以及其發展規律。

1999年,我出任二里頭工作隊隊長一職,二里頭的考古工作給了我一個對先秦都邑“解剖麻雀”的機會,使我對早期城市的理解更加深入,博士畢業后我也一直未曾間斷地收集與先秦城市有關的田野考古資料和研究論著的存目。2013年,我在《文物》月刊上發表了《大都無城——論中國古代都城的早期形態》一文,但由于篇幅限制,對這一問題未能全面展開,適逢三聯書店約稿,我得以把“大都無城”這一問題進行深入剖析。《先秦城市考古學研究》出版以來的十余年時間里,各種雜務纏身,雖然一直想對此書加以修訂,但未能如愿。《大都無城》算是先梳理出的一個限于都邑的縮略本吧。

《先秦城市考古學研究》出版多年,對它的修訂完善一直是我不能釋懷的,按理說最理想的是一個青年學者能在我的基礎上作進一步思考,因為年輕人的精力好。但沒人愿意做這么大一個時空范疇的東西,可能一般同學有畏難情緒,畢竟這個縱跨需要一些時間和精力,另外還要有所積淀吧。《大都無城》出版后,有年輕朋友說:“許老師您的《先秦城市考古學研究》年輕人還是需要的,好多人手里只有PDF,哪怕重印一下也是可以的。”因為當初印的一千冊在出版幾個月后就售罄了。我說:“那也成,反正版權在我手里,可以滿足大家的需求。”

在此之前還有個插曲。一個韓國的研究機構邀我訪韓,后來得知,該機構的學者金龍星先生已經將我的《先秦城市考古學研究》譯成韓文,等到了韓國,他便把譯好的本子給我看,說韓國學界很需要這部著作,令我百感交集:一個外國學者能把它譯出來十分難得,我覺得這是好事,學術乃天下之公器。遺憾的是書中的材料太老,就截止到1998年。我暫時又寫不出新書,這樣我覺得就比較遺憾。

接下來譯者金先生問的當然就是能不能在韓國出版韓文版。之前有網友抱怨說他在韓國留學時,買盜版的《先秦城市考古學研究》很貴,而金先生尊重作者,征得同意,我說當然可以,當場就簽了授權韓文版的意向書。我說,“那我再寫個韓文版的序,說明一下情況,另外把我收集的1998-2013年這一階段的中文文獻存目放在書后吧。”他非常高興。后來韓文版在韓國的ZININZIN出版社出版。

有了韓文版,我就想可以照這樣來出,畢竟自己關于先秦城市總體演變的觀點和大的框架沒有變。最初想把它變成上中下三編:上編是《先秦城市考古學研究》的主體部分,加上最新的材料,作最小限度的修訂;中編收入這書出版后我個人關于先秦城市考古學研究方面的10篇論文,代表我最新的思考;下編把全部的基礎表和搜集到的關于先秦城邑考古的文獻存目放上去,因為工具書性質的著作比較好用。以此退而求其次,圓了我的修訂夢。

出版社為這部書申請了當年的國家出版基金,很快就批下來了,這等于給我上了個緊箍咒——必須按規定的時間結項出版,可我在修訂過程中攤子越鋪越大,一點一點地陷進來了。比如全書的討論重點從“城市”轉到“城邑”;隨著思考的深入,城邑的內涵從限于狹義“城址”的圍垣聚落變成了現在的包括環壕聚落,這樣,探討的時間上限就從3500BC追溯到7000BC。工作量成倍增加,交稿期不斷延后,這樣只能跟責編解釋,他們便一遍一遍地寫延期結項報告,因為大家的共同愿望是要出就出個更理想的。

《先秦城邑考古》就是這么來的,本來是想做一個修訂版,可由簡入繁,自己給自己找了個這么大的活來干,就像人們常說的“井無壓力不出油,人無壓力輕飄飄”。同時經過一系列思考,以至于整體框架、書名都變了,完全成一本新書了。換句話說,《先秦城邑考古》是《先秦城市考古學研究》的升級版。

澎湃新聞:從“城市”到“城邑”的變化反映了什么?

許宏:這是其中一個最大的思考。如果比較這兩個概念的差異,城市是一種定性分析,是從社會發展的角度觀察到的一種高級聚落形態。我以前有篇論文叫《再論城市(都邑)是文明時代到來的唯一標志》,不理解的感覺是在嘩眾取寵。其實說的是所謂“文明”的諸要素大部分是考古學的具體研究對象,如青銅器等禮器、大型禮儀中心、大墓、文字等,它們都是具象的物,但城市是什么?城市的標志可不是城墻,這是我在這部書里一直強調的問題。迄今為止,城市概念的使用非常混亂,城市是被高度提煉的、抽象的而非具象的東西,上述具象的物(遺存)組合在一起、集中于一地,才能被抽象為城市。這樣你就能理解我為什么把城市改為城邑,城邑是具象的考古學現象。

在研究中,比較復雜的是對城市(都邑)起源的推導,這是一個邏輯思辨的過程,它已經超出了考古學本位的研究范疇。后期的城市它就是一個城市,尤其是東周秦漢之后,城圈的大小往往就是一個城市最重要的指標。但在城市起源的過程中,連商代城墻的有無都不能作為城市或都邑的一個指標,它本身是不是城市(city)是要進行思辨和分析的。這樣一來,在《先秦城市考古學研究》中,我就一直在城市和城址之間相互切換,不能把龍山時代或之前的一個城址,也就是被圈圍起來的一個聚落(Settlement)遺址直接認定為城市。

經過這么多年的田野工作和綜合研究,我現在更強調考古學的本位研究——考古學擅長什么,不擅長什么,考古學應該揚長避短,而非揚短避長,我一直強調這一點。城邑所涵蓋的面要比城市大得多,而考古學最得心應手的是聚落形態——聚落的空間結構及其演化過程。于是我便想,如果著眼于圈圍設施的有無和存在狀態等,那不就是城邑的研究么?如果將研究的主題從“城市(city)”轉換為“城邑(enclosure settlement)”,不就揚長避短了?

但什么是文明,什么是國家,什么是城市這些抽象的概念,大家都很關心又仁者見仁,我的這部專著,它肯定有我個人的史觀在里面,對于上述問題都有明晰的界定,甚至提出了不同的見解。同時我又希望它是一部“引得”(即索引)性質的工具書,做考古學本位的研究,不做過多的結論推衍。

舉個例子,作為資料的考古報告是永存的,而學者的論文、論著等都是“各領風騷幾十年”,有的幾十年還不到。我希望這本書能成為工具書:上編是用來讀的一個正文框架,當然插圖也可以用來查,比如說加了二維碼的四百幅圖;而下編的基礎表格和論著存目就是用來查的。一般初入門的考古專業學生和愛好者,甚至考古工作者都讀不進去考古報告,因為考古報告是用來查的而非用來讀的。它必須形成考古“八股”的格式,必須是你想找什么,馬上就可以從中找出來,如果你不按這個“八股”來,就找不到。所以,我對它的定位是一部述而不作的“引得”性質的專著。由于這樣的定位,我便想這個書名是不是可以從《先秦城市考古學研究》改為《先秦城邑考古》,基本上是這樣一個思路。

城邑已經超出用城墻圍起的聚落(walled site),其圈圍設施(enclosure)還包括環壕、柵欄和部分利用自然天險構筑的各類工事。同時,它不僅僅作為防御之用,也可能用于區隔不同的人群,在早期城垣出現之前,環壕常用來行使這種功能,所以城垣不是界定城邑的唯一要素。換句話說,我就是講這些具象的、帶有區隔或防御性設施聚落的早期演變史,是一部關于“圍子”的上古中國史。同時要從城邑的嬗變中把握城市起源與早期發展的一個脈絡來。

澎湃新聞:您在《先秦城邑考古》中劃分了五個階段:前仰韶時代、仰韶時代、龍山時代、二里頭—西周時代和春秋戰國時代,劃分的依據為何?

許宏:在《先秦城市考古學研究》中是分成三大階段的:仰韶晚期至龍山時代、夏商西周時代和春秋戰國時代,現在分為五大階段,由于研究視野從以前仰韶文化晚期的3500BC追溯到上山文化的7000BC,就包括了前仰韶和仰韶階段,之前在《先秦城市考古學研究》中是沒有的,它只限于狹義的城址(圍垣聚落)。

前仰韶、仰韶和龍山時代的提法,即是在史前時代當時沒有文字的情況下,把原本用來命名考古學文化的小地名(如仰韶、龍山)又指代其所處的大的時代,由于當時還沒有像后世那樣的核心文化出現,所以這種時代定名就是個權宜之計,一個代號而已。

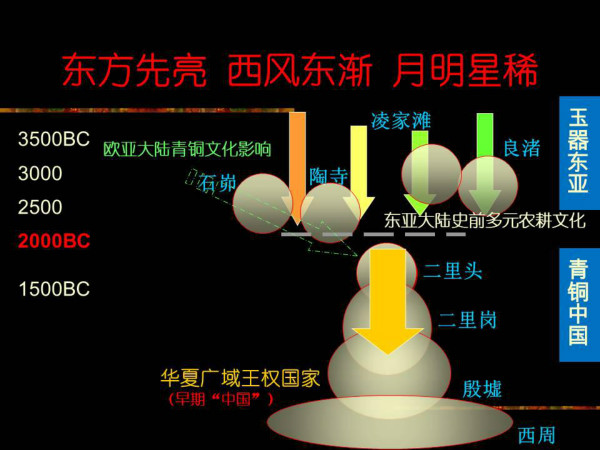

所以這五個時代不是同一層級的,它們又可以概括為三個大的階段:前三個時代(前仰韶、仰韶、龍山)是無中心的多元時代,二里頭—西周是有中心的多元時代,即廣域王權國家出現的時代,東亞大陸核心文化出現于二里頭,這是一個重要的節點。對前仰韶、仰韶、龍山時代的敘述都是按照自然順序先西后東、先北后南,以前的論著往往是先說中原,但那個時候還沒有文化上的中原中心,我一直強調“滿天星斗”是無中心的多元。從二里頭那章開始,先說中原后說周邊,因為一個強勢的王朝文明出來了,這也是我這部書章節布局所顯現的認知上一個變化。以二里頭為界,在此之前,不以后人的中原中心史觀來駕馭無中心時代的考古學材料。春秋戰國是從廣域王權國家到帝國邁進的關鍵轉型期,秦以后是一體一統化的郡縣制的中央集權國家,進入到帝國時期。所以后半段基本上延續了我之前的分期觀點。

澎湃新聞:在《先秦城邑考古》中,您用“二里頭—西周時代”代替博士論文中的“夏商西周時期”,是基于什么樣的考慮?

許宏:剛才已經提到,其實這是我博士畢業后到二里頭工作多年的思考,二里頭遺址的性質到底是什么?它能與族屬或者王朝直接對應么?我認為這個問題不能簡單視之。

現在關于夏的記載都是后代文獻的追述,其中夾雜著不少神話與傳說,考古材料能否與這些歷史文獻對應,文獻記載是否真實可靠這些都是值得我們去反思的。二里頭文化屬于“原史時代”的考古學文化,它的族屬、王朝歸屬等有著極大的不確定性,所以不能輕易地聯系。我認為只有到了殷墟(文化)時期,出現了甲骨文,中原地區才結束了“原史”時代,開啟了“歷史(信史)”時代,在此之前的二里頭(文化)時期、二里崗(文化)時期都不能簡單的對應為夏或早商王朝等等,因為我們還沒有確鑿的證據去證實或否定古代文獻中關于夏和早商的歷史。

我一直認為二里頭遺址是探索夏商文化及其分界的關鍵性遺址,但如果將遺址輕易地定性就超出了考古學的范疇,可以歸為張光直先生所說的醉心于把器物類型學和以文獻為中心的歷史編纂學的治史傾向,在相對客觀平易的考古報告中如果提出明確的歷史推斷意見,就必然摻雜你的主觀認識,而研究者個人的觀點,還是應該在文責自負的論著中顯現。我的偏于保守的觀點,就這樣顯現在《先秦城邑考古》這部新書中了。

有學者根據我在《南方文物》上發表的《關于二里頭為早商都邑的假說》一文,認為我是持二里頭遺址為商代都邑的觀點,那就是憑著思維慣性把本人拉回到“可知論”內部一起搗糨糊了。不少人沒細讀文章,但應該知道,迄今為止,還沒有哪位參與討論的學者如本人這樣在文題中就明言本人所提只是假說吧?在某些推論假說被當作定論,而“有條件的不可知論”在國內學界基本上沒有空間的情況下,不下一劑矯枉過正的猛藥不足以從認識論上辨明道理,故文題有點“標題黨”的味道。

推論和假說只代表可能性,而可能性之間是不排他的。到目前為止,我仍同意二里頭遺址(極、最)有可能屬于夏都的意見,只不過不同意說它肯定就是夏都,認為不能徹底排除屬于商都的可能性而已。在像甲骨文那樣的“內證性”文書材料出土之前,我們還排除不了任何假說所代表的可能性,無法把前甲骨文時代的人物、事件、遺跡遺物指認為可以定論的“信史”。這些認識和提法,都留給歷史、讓后人去評說吧。

但是不是就不能進行相關研究了?當然不是,二里頭文化與二里頭都邑的出現,是伴隨著區域性文明中心的先后衰落,從滿天星斗進入到了月明星稀的階段,表明當時的社會結束了由龍山時代若干相互競爭的政治實體并存的局面,進入到廣域王權國家的階段。考古學研究的重點可以放在分析時空關系以及早期中國城市化的社會發展進程上。

而二里頭都邑王朝歸屬之謎的最終廓清,仍有待于包含豐富歷史信息的直接文字性材料的發現和解讀。

澎湃新聞:您對城邑的線性發展論持有疑義,但以往的研究喜歡以發展論論之,試問“發展”、“規律”等研究范式是否能真正投射到城邑的考古學研究上?

許宏:線性或單線發展論是我接受不了的。不單是考古學界,大家都在深入思考的過程中有這種困惑。如果機械主義地面對考古材料,材料的堆砌有利于全面公布和提供詳實的信息,但如果我們不做高度的概括和分類就沒法深入的進行研究。在研究中,人們總是試圖把混沌、模糊的東西變得有條理,這是人的一個天性,或者說是研究者的一種偏好吧。同時,我們應該意識到這種歸納和概括必然融進了人為的、主觀的聚類分析,它與史學和歷史本身一樣,完全是兩個概念,這是要我們警醒的。

原來我們連考古學文化都劃不出來,現在能劃分出一個個考古學文化了,這是很大的一個進步。我們對于考古學文化的思索肯定比民國時的先輩更進了一步,這是好事。西方學界更喜歡歸納出一些modle(模式),模式比較容易看清楚一些問題來,但要注意的是,這些模式是不是對考古材料所做的人為的聚類分析?我們是不是也要充分意識到這些東西如果操之過甚的話,會影響到我們對歷史復雜性的把握?本來是比較復雜的東西,一旦被我們條分縷析的聚類分析之后,那么它就傾向于定性分析了,我們就容易有思維定勢,便不利于人們對于這個問題的深入思考。譬如說當下的西方學界已開始解構考古學文化了,這是極富啟發意義的。

考古學文化的概念應該是比較適合物質文化史的研究階段,即在混沌模糊的情況下所作的聚類分析,但考古學文化之間不是涇渭分明的,并不像當代國境線那樣,當時有飛地,也有犬牙交錯,中心聚落和普通聚落受外來影響的差異明顯,所以我前幾年呼吁要做聚落本位的、精細化的研究,也契合考古學研究的潮流。立足于不受以往框架或單線進化論的影響,從具體的考古學材料出發,作大的梳理、最小限度的分類。

剛才提到的分階段,如果連這個都不分,你就不能理解這一千多座城址究竟是怎么一回事,以及它的發展脈絡、文化譜系、社會背景等等。我寫這本書時,極力壓抑自己對歷史梳理的沖動,試圖讓它跟考古報告一樣具有可逆性:我做的初步分類你完全可以打破,你完全也可以根據我給出的東西做出另外的梳理。存在于如此宏闊復雜的時空和社會文化框架中的城邑,當然不能簡單的用單線進化論的模式去理解。譬如經過梳理,我就不認為春秋戰國時代的都邑承上啟下,而是有很大的斷裂,那是當時特定的社會狀況決定的。

無論是國家起源、城市起源、文明起源等都是非常復雜的過程,文化的發展具有不平衡性,如果做空間切片的話,它們在同一時段彼此都具有不平衡性,做大的階段劃分都是不得已而為之,說2300BC大家統一進入龍山時代,可事實并非如此。本書權且勾畫出一個大的框架,在這個框架下,就會讓人看出城邑及其所屬考古學文化甚至人群的相互關系來,以此為線索可以做更為深入的思考,我相信從這部“述而不作”的著作出發,還可以再出幾本學位論文來。

澎湃新聞:您在本書中借用了“大數據”的概念,那么“大數據”的運用在網羅殆盡考古材料的同時,對以往的認識有無改觀?

許宏:大數據為什么重要?以往我們在審閱學生的論文時,對那些建立在對資料隨機取樣基礎上的論文評價不高,因為價值不大。幾乎在所有問題的研究中,量化分析都是必要的,所以這本書中的材料收集是竭澤而漁的。這樣才能讓后人有一個對全貌的了解,通過這部書能更好地使用原始材料,才具有可逆性,方便進一步深化研究。

通過這種“大數據”的梳理,我也提出了不少新的認識或給以往的認識提供了更確切的證據。如相比之下,進入“大都無城”時代的二里頭—殷墟時期城邑大幅減少,人口集中于都邑及其所在區域的特征非常鮮明;從城邑數量和密集程度看,春秋戰國時期迎來了中國歷史上第一次大規模筑城運動,等等。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司