- +1

朱玉|路易斯·麥克尼斯:“我為什么要回到你身邊?”(上)

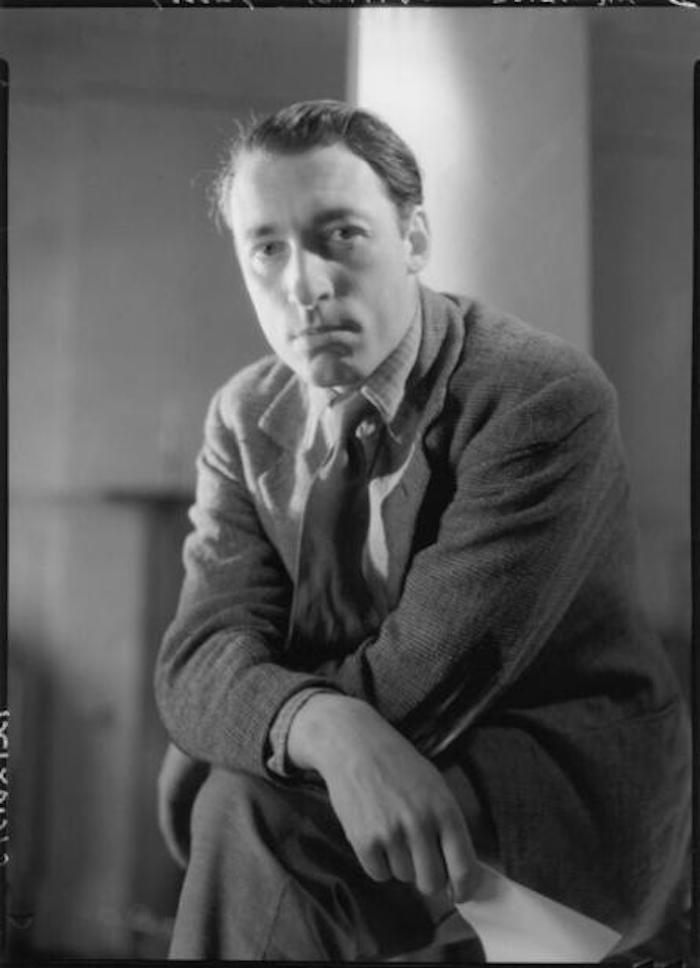

路易斯·麥克尼斯(Louis MacNeice),1907-1963

希尼在牛津詩歌講座最后一講“寫作的邊界”中提出一種嘗試:讓國土的邊界與寫作的邊界一致,由此勾勒一個完整的文學傳統。他將這個傳統描繪為五塔陣,“第一座塔位于中央,代表最初的愛爾蘭性,島上原始的圓塔住宅,或許就坐落于路易斯·麥克尼斯所說的‘孕育之山’”;以此塔為中心,南塔是斯賓塞的基爾克曼城堡(Kilcolman Castle),亦是英格蘭征服與愛爾蘭英化之塔;西塔是葉芝的諾曼風格城堡巴里酈(Ballylee),象征著他通過詩歌去復原被斯賓塞的軍隊和語言所摧毀的精神價值的努力;東塔是喬伊斯的圓形石塔,位于都柏林灣,《尤利西斯》的開篇場景,體現喬伊斯“將愛爾蘭島希臘化”的嘗試。斯賓塞的塔樓直面原始神秘的愛爾蘭圓塔,看到教皇、野蠻和黑暗的中世紀;葉芝的塔樓面向它,看到可能的統一,一個通過收回蓋爾文化遺產而重獲新生的愛爾蘭國家;喬伊斯的塔面向它,看到“一個重建秩序的肚臍”,或“一座象牙塔,愛爾蘭天主教保守的貞女必須被解放出來,投身歐洲的世俗自由”。最后,從北邊進來,是卡里克弗格斯城堡(Carrickfergus Castle)——麥克尼斯最堅固的塔樓:

這座塔樓,奧倫治的威廉(William of Orange)曾在穩固新教繼承權的途中著陸于此;世世代代為英軍的駐扎之地;這座塔,在麥克尼斯的視野下,不再僅僅用回避的目光回顧光榮革命和議會之母,而且也能展望一個想象中的愛爾蘭,其名字,用麥克尼斯的話來說,“始終如洪鐘 / 回響在水下鐘樓”。我以為,麥克尼斯以其英國原籍和文化教育,是斯賓塞的一個側面;以其與康尼瑪拉(Connemara)祖上及情感上的關聯,是葉芝的一個側面;以其神話的歐洲意識,是喬伊斯的一個側面。通過將他的城堡寫入詩歌編年史,他圓成了這個圖表。他可以被視為一位愛爾蘭新教作家,具有英國中心的態度,設法忠于他的厄爾斯特文化遺產、愛爾蘭情感和英國喜好。這樣,他為北方統一派想象某種完整的愛爾蘭以及南方愛爾蘭想象分治的北方同時提供了入口和出路。也許尚未有一種政治結構能反映這種詩意藍圖,但麥克尼斯以此方式進入愛爾蘭的象征性秩序,也為一種政治秩序的演化帶來了希望,一個能包容差異并善于在愛爾蘭性、英國性、歐洲性、地球性、生物性以及任何特性的多重可能之間變通的秩序。(Seamus Heaney, “Frontiers of Writing”, in The Redress of Poetry, New York: FSG, 1995, p.14)

希尼認為,從五塔陣的北端進入愛爾蘭是最佳的路徑。本文即從麥克尼斯的北塔出發,探索這座堡壘如何與其他四座塔樓交相輝映,共同構成一個完滿且開放的文學地理方陣。

麥克尼斯的北塔:“織物不能拆解它的線”

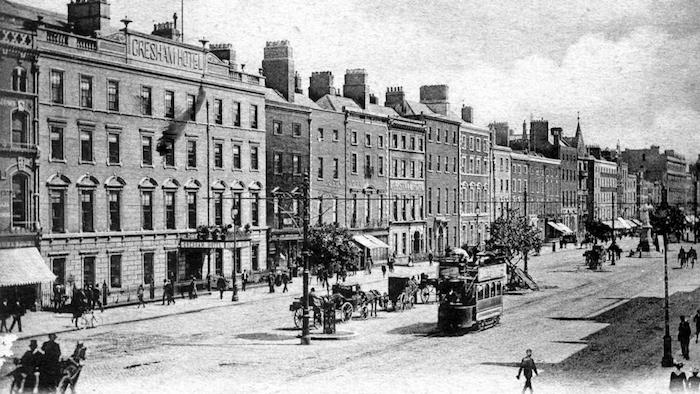

屹立在貝爾法斯特海灣北岸的卡里克弗格斯城堡

卡里克弗格斯城堡位于北愛爾蘭安特里姆郡,屹立在貝爾法斯特海灣北岸,距今已有近千年歷史。詩人幼年時,為城堡的名字感到驕傲,因為傳說“卡里克弗格斯”意為“巨人石”;但詩人的父親即當地的牧師更傾向于“不那么浪漫”的說法——他根據學者的考證,認為這個名字的意思是“大海中的巖石”。無論怎樣,卡里克弗格斯的歷史就是“濃縮版的厄爾斯特歷史”(Jon Stallworthy, Louis MacNeice, London: Faber and Faber, 1995, p.14)。天氣晴好時,這座堅不可摧的龐然大物會在更加浩瀚的海面上投下輪廓模糊的倒影,影隨柔波漾動。麥克尼斯的童年就在這巨大的陰影下度過:

我生于貝爾法斯特的山巒與高架之間

那里有遠去的汽笛聲和電車的轟鳴:

然后遷往安特里姆煙霧下的卡里克

窄若瓶頸的港口充滿泥濘

阻塞諾曼城堡下的小小船只,

碼頭上閃爍著顆顆海鹽晶體;

蘇格蘭區是一排居民的住宅

而愛爾蘭區是瞎子瘸子的貧窟。

……

我是教區長之子,生來是國教徒,

永遠無權點燃愛爾蘭窮人的蠟燭

(《卡里克弗格斯》)

左:Louis MacNeice, Collected Poems, ed. Peter McDonald, London: Faber and Faber, 2007;右:Jon Stallworthy, Louis MacNeice, London: Faber and Faber, 1995

麥克尼斯常常以地標記錄心靈的成長,這首詩講述了第一次世界大戰前夕和期間的童年生活。詩中充滿對峙的意象:“山巒與高架之間”的逼仄地勢象征著社會文化層面的窒息,“瓶頸”“阻塞”“監獄”(39行)“牢籠”(40行)等詞語也不斷加強這種壓迫感。蘇格蘭區與愛爾蘭區的貧富差異;詩人的家庭背景——父母都來自愛爾蘭西部,父親是支持自治(Home Rule)的國教徒。麥克尼斯六歲時,母親去世。“我以為戰爭永遠不會結束”,一艘迷彩的蒸汽船把“我”送往英格蘭,“我去多塞特上學”,從此開啟他的兩地狀態(bilocation)。《死亡的征兆》(“Intimations of Mortality”)反寫華茲華斯《不朽性的征兆》(“Intimations of Immortality”),追憶了北愛爾蘭童年的不眠之夜。麥克尼斯在安特里姆的玄武巖中找到體現這種恐懼心境的意象:

北方人那堅硬冰冷的火

冰封在他的血液中,他玄武巖里的火

從他雙眼的云母后發出強光

(《貝爾法斯特》)

對幼年麥克尼斯來說,北愛爾蘭是一座監獄,南方是避難所——“北方是專制”。前往都柏林則成為暫時的逃避。旅途中,思緒飄渺如火車的煙霧,他無法把思想握在拳中。唯有透過疾馳的車窗,景物才因“不成比例”或者說偏離現實而顯得美妙。在一組極富歌唱性的排比詩句中,詩人歷數了“經過窗外空間的偶然事物”。“偶然”“隨機”等詞語暗示了無法把握與不確定性:

我給你不成比例的辛苦付出

與隨機幸福:高威海峽的笑聲

不負責任地拋出船木與尸骨,

我給你小小的利菲河與巨大的鷗鳥,

我給你金鐘樹籬和白石灰墻。

我給你諾曼石頭的氣息,腳下沼澤

發出的聲響,殷紅的沼澤草,

安特里姆群山鮮明的格子圖案,壯馬

飲水的黑金水槽,麗日

在海上鋪開的黃銅條帶。

……

我想給你更多但我無法把

這些握在手中而火車繼續前行

(《開往都柏林的火車》)

麥克尼斯自稱為“自己國家的旅客”,在愛爾蘭找不到歸屬感。在《訣別》(Valediction)中,詩人不斷停車游覽,以走馬觀花的心境穿梭于都柏林、貝爾法斯特、基拉尼等地:

把你的車停在都柏林市區,在老照片中

看沒有沙袋的塞克維爾大街,會見

愛國者的雕像,歷史不死,

至少在愛爾蘭,放火殺人是遺產

像掉了鉆的空眼窩的舊指環,

啞默的護符。

看看貝爾法斯特,虔誠世俗頑固,

建在回收的爛泥上,錘子在船塢里揮舞,

時間如鋼板被擊出瘡孔,時間

磨礪面容,以蒼蒼風霜粉飾

頭巾和帽檐下的面容:

這是我的母親城

喬伊斯時期的都柏林,塞克維爾大街

把你的車停在基拉尼,買紀念品

諸如綠石子或黑沼橡,跑到克萊爾,

爬上明信片里的峭壁,拜訪高威城,

浪漫我們的西班牙血統,在你的盤底

布施百分之十的悲憫給移民

詩人一邊對愛爾蘭發起攻擊,一邊就這種行為展開自省:“詛咒母親者自遭詛咒。我無法成為 / 其他任何人,除了這片土地孕育的我。”在“我”的記憶深處,是白霧,是船帆,“當我敲擊自己的思緒,鐘繩甩動它們的尾巴”,發出轟鳴——“回憶即背叛”:

我可以說愛爾蘭就是一派胡言,愛爾蘭

畫廊里面全是冒牌掛毯。

但我不能否認與之相連的過去,

織物不能拆解它的線。

最后,詩人宣布“要為我的血液驅魔 /以免嬰兒的襁褓成為我的壽衣”:

并成為你的假日游客,

無論我多么頻繁地往來,

別了,我的國,永別

三十年后,詩人回到卡里克,城堡堅固如初,堤岸青碧如故,海水微茫和緩,受驚的兒童尚未好轉。詩人“驚訝地發現自己/陷入一個地貌框架中”:

我們的過去我們知道

但不知它的意義——是否它意頭好。

時間與地點——我們伸入現實的橋頭陣地

但也是它的屏蔽!離開大海

我們登陸具體的地點而失去

所有可能的鳥瞰之景,真理

源于它本身也為它本身——但不為我。

希尼在這首詩中看到麥克尼斯的雙焦距和兩地性。他將麥克尼斯與另一位愛爾蘭詩人約翰·休伊特進行比較,認為休伊特反映了一個落后的北愛爾蘭,而路易斯·麥克尼斯則體現了“一個在掙扎中準備誕生的北愛爾蘭,容許一部分公民的愛爾蘭性并不會損害另一些人的英國性”:

無論我繼承的還是習得的

特性,業已成為我童年的框架

仿佛安特里姆紅土中遲來的巖石

現如今無法改變它的層次或名姓——

而那孕育之山杳無蹤跡。

他指出,《重返卡里克》(Carrick Revisited)體現了麥克尼斯既在兩地又超然域外的忠誠。他認為,這首詩的寫作源于一種需要,即“跨越自我分界地帶,使自己繼承的特性與習得的特性和諧共處”:

這就好像麥克尼斯在自身中同時聯合了新英格蘭人和印第安人。他視自己的北愛爾蘭出生地——他的宿命,他進入現實的橋頭陣地——為某種既不能取消也不能捍衛的事物。如同休伊特,他成長于分治前的愛爾蘭,但是,不同于休伊特,他不允許邊界進入他此后的想象:他關于國家內部文化多樣性和歷史意義的觀念從未凝結為一張紅綠相間的地圖。在麥克尼斯的心中,這些色彩融匯——或者說如鮮血流入——彼此。他在梅奧(Mayo)的祖先賦予他一個南方的夢中故鄉,彌補他在北方的現實故土,而定居英格蘭則賦予他一種批評視角,以此看待早先北方環境中特殊的英國性。(Seamus Heaney, “Frontiers of Writing”, in The Redress of Poetry, New York: FSG, 1995, p.198)

《葉芝傳》作者羅伊·福斯特也指出:“我們不必放棄自身對愛爾蘭性的訴求去想象一種變通的愛爾蘭性。在一個東西方共同面對的排外主義圣戰時代,能調和多重文化身份的觀念尤其值得推崇。”(R. F. Foster, Paddy and Mr Punch: Connections in Irish and English History, Penguin: 1993, p.xvii)他還認為,在關注愛爾蘭獨立問題的詩人中,葉芝之后當屬麥克尼斯。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司